合肥市大房郢坡面徑流觀測場水土流失成果分析

張笛

關鍵詞:徑流場監測 水土流失 數據分析 治理措施

中圖分類號:TV12 文獻標識碼:A 文章編號:1679-3567(2023)10-0043-03

隨著經濟轉型的發展和基礎建設,原有地貌和植被受到不同程度的破壞,造成了嚴重的水土流失。包括城鎮建設過程中的侵蝕,也極大改變了原有地貌、水系和植被的平衡,本文主要針對水土流失的防治工作,對水土流失進行動態監測和成果分析,為進一步實施工程和生物等治理措施提供參考依據。

1大房郢徑流場概要

1.1研究區概要

大房郢水土保持坡面徑流觀測場位于安徽省合肥市廬陽區大楊鎮境內,為江淮丘陵崗地農田防護保土區和城市水土流失監測代表站,2016年4月建成投入使用。地理位置為東經117°14′37″,北緯31°54′25″。

1.2監測方法

本站觀測內容包括降水、徑流、泥沙、氣象。共4個徑流小區,其中1個為裸地小區,3個為植被監測小區。1、2號小區為人工監測,3、4號小區為自動監測。監測設施包括人工泥沙觀測設施、泥沙自動監測系統、遙測雨量站、自動氣象站等。

2監測數據分析

本站監測區1號小區坡度8°,2、3號小區坡度11°,4號小區坡度15°,4個小區坡長均為20 m,坡寬均為5m,面積均為100m2,坡向均為270°,土層厚度均為200 cm,土壤類型為水稻土。本站近5年最大年徑流量1號小區1.81 m3(2018年),2號小區1.22m3(2021年),3號小區25.53 m3(2018年),4號小區0.56m3(2018年);最大土壤侵蝕模數1號小區0.1400 t/(hm2·a) (2016年),2號小區1.0740 t/(hm2·a) (2021年),3號小區153.1590t/(hm2·a) (2018年),4號小區0.2290 t/(hm2·a)(2018年)。這里特別說明,城鎮侵蝕主要以人為侵蝕為主,只要加強管理,城鎮侵蝕是能夠防治的。

本次分析要素主要包括降水、徑流、泥沙。根據2018—2022年度多年平均降雨及徑流數據分析對比,2020年度(偏豐水年)、2022年度(偏枯水年)數據較具有代表性,故本站監測數據以2020年度、2022年度作為參照展開分析。

2.1降水分析

2.1.1豐水年降水分析

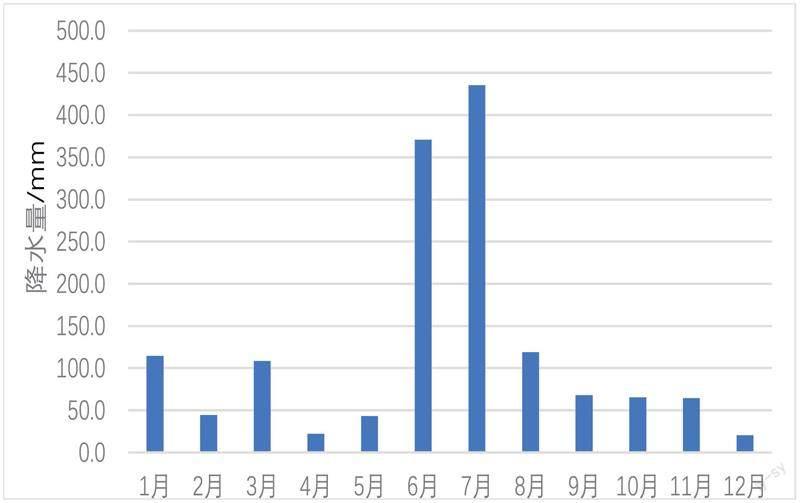

根據大房郢坡面徑流觀測場2020年逐日降水量表和年降水過程摘錄表統計,2020年降雨量為1476.5 mm,年降水日數124 d,4—9月汛期降水量為1058.5 mm,占年降水量的71.7%。最大日降水量為115 mm,出現在7月18日。最大月降水量435.5 mm,為7月,最大次雨量為200 mm,歷時2750 min。最大L30為78.6 mm/h。最大降雨侵蝕力為1389.2 MJ·mm/(ha·h)。2020年度月降水量分布情況如圖1所示。

2.1.2枯水年降水分析

圖1 2020年度月降水量分布圖

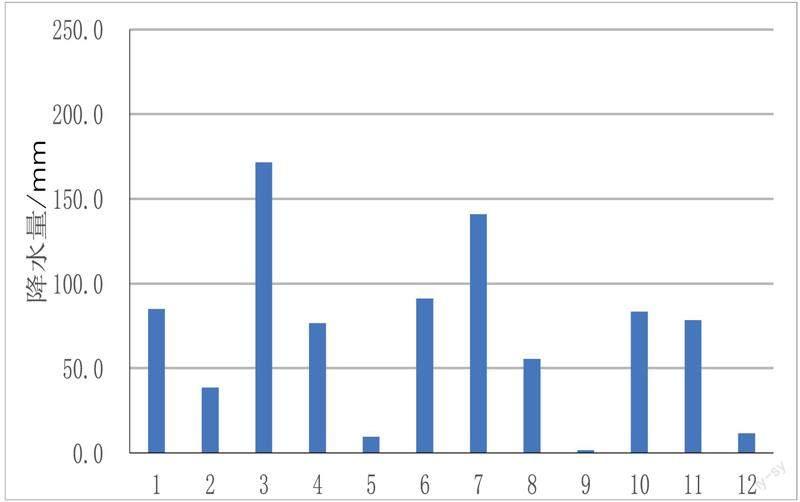

圖2 2022年度月降水量分布圖

根據大房郢坡面徑流觀測場2022年逐日降水量表和年降水過程摘錄表統計,2022年降水量843.5 mm,較多年平均降水量(1131.2 mm)偏小。年降水日數88 d,4—9月汛期降水量375.0 mm,占年降水量的44.5%。最大月降水量171.5 mm,為3月。最大日降水量為44.5 mm,出現在6月4日,最大次降水量為81.0 mm,歷時2305 min。最大L30為46.3 mm/h,最大降雨侵蝕力505.5 MJ·mm/(ha·h)。

2022年度月降水量分布情況如圖2所示。

2.2徑流分析

徑流數據采集和測驗方法采用分流桶+集流桶以及泥沙自動監測系統,1、2號小區為人工觀測,3、4號小區為自動監測。下墊面配置分別為果嶺草(1號小區)、馬尼拉草+海棠+紅葉石楠(2號小區)、裸地(3號小區)、紅葉石楠(4號小區)。

2.2.1豐水年徑流分析

2020年,1、2號小區分別觀測4次、3次;3、4號小區為自動監測。經計算,1號小區徑流量0.556 m3;2號小區徑流量0.337 m3;3號小區徑流量15.998 m3;4號小區徑流量0.036 m3。

2.2.2枯水年徑流分析

2022年,1、2號小區為人工觀測,分別觀測2次;3、4號小區為自動監測,分別觀測23次、3次。經計算,1、2、3、4號小區徑流量分別為0.017m3、0.011m3、5.698m3、0.014m3。

通過上述同期數據對比可見:裸地小區徑流明顯大于植被覆蓋小區;植被覆蓋小區徑流量隨著坡度、植被種類及覆蓋率變化而變化,但整體差別不大;裸地豐水期徑流遠大于枯水期徑流,植被覆蓋小區收豐枯期影響較小。

2.3泥沙分析

本站為從事江淮丘陵區城市水土保持業務的實驗研究工作,形成一個具有技術示范性,科技代表性的實驗場,分別對不同類型土地進行土壤流失量監測分析,土壤類型為水稻土,土層厚度均為200 cm,1、2、4小區植被覆蓋率分別為87%、98%、85%。3號小區為裸地。

2.3.1豐水年泥沙分析

1、2、3、4號4個小區2020年的土壤流失量分別為0 t/hm2、0t/hm2、18.119 8/hm2和0 t/hm2。3號土壤流失量明顯大于其他小區,主要因為全年裸地且汛期強降雨導致。1、2、4號小區由于植被蓋度較好,平時基本沒有人為擾動,一直保持著較好的覆蓋,所以沒有流失量。

標準徑流小區測定的泥沙量,基本可以作為小流域輸沙率的參考值,但人為破壞植被和侵蝕的評價,需要參考大型坡面觀測場。

2.3.2枯水年泥沙分析

1、2、3、4號4個小區2022年的土壤流失量分別為0.000 6t/hm2、0.0005 hm2、6.5267 t/hm2和0t/hm22.3號小區土壤流失量明顯大于其他小區,主要因為全年裸地及汛期多次較強降雨導致。1、2、4號小區由于植被蓋度極好,且全年基本無人為擾動,所以近乎沒有流失量。

3實驗成果結論與措施建議

3.1結論

根據長期試驗監測,不同的產流時長和強度、土壤下滲能力以及植被類型可知下墊面及地表情況直接關系到水土流失程度。降水量、徑流量、土壤流失之間的具體影響關系,通過對2020年和2022年數據進行對比分析,可見水土流失主要發生在豐水年的汛期5—9月份,且集中出現在裸地環境下;枯水年水土流失情況較弱,非汛期因降水較少,植被蓋度較好,在無人為干擾情況下,水土流失量極小。

3.2措施建議

根據水土流失影響因素,建議參考當地土地的自然特性和植被的分布,合理種植植被,合適的植被具有覆蓋地面、截持降雨、減緩流速、分散流量、過濾淤泥、固結土壤和改良土壤等作用,從而減少或防治水土流失。防治水土流失,原則上以預防為主,工程措施和生物措施相結合。關于水土保持的研究以及水土流失的成因、危害、措施和不足,鄧嵐等人在《我國水土流失研究初探》中進行了探究,詳細分析了人為因素和自然環境因素對水土流失的負面貢獻。因此,合理開發利用土地,維持良好的下墊面條件,減少工程項目對局部環境的破壞及土壤沉降的影響是不可忽視的。

其次,社會對水土保持監測的認識不夠,也極大限制了水土保持監測事業的發展,監測點少,設施不夠完善,均是水土保持工作目前面臨的問題。

4結語

綜上所述,結合近些年專家學者針對水土保持的理論研究和實踐可知,水土流失的防治是一個嚴重的生態問題,是不健全的生態系統、較差的對抗外力緩沖性、頻繁的人類活動等因素共同造就的結果。而目前針對水土流失的監測并沒有實現系統化管理,社會對水土保持監測的認識不夠,還需要加強宣傳教育。水土流失的防止,最終還需要以預防監督為主,總體布局,建立完善的防止體系,推動水土保持事業的穩定發展。