先秦謙德思想及其當代價值

先秦謙德思想,其內涵包括對自我的清醒認知、對他人的尊重以及行為上的節制。其在當代個人修養、人際關系構建、社會和諧促進以及文化傳承與創新等方面具有重要價值,傳承與弘揚先秦謙德思想,可以為當代社會發展提供有益的思想源泉與道德指引。

先秦時期是中國文化思想的奠基階段,眾多學派、思想蓬勃發展,形成了獨特性、多樣性和豐富性并存的傳統文化。先秦謙德思想作為中華傳統文化的瑰寶,作為中國傳統十大美德之一,蘊含著豐富的人生哲理與道德準則。其猶如一顆璀璨明珠,在歷史長河中閃耀著獨特的光芒。在當今社會多元文化沖擊、道德觀念遭遇挑戰的背景下,重新審視先秦謙德思想的當代價值具有極為重要的理論意義和現實意義。

先秦謙德思想的理論淵源

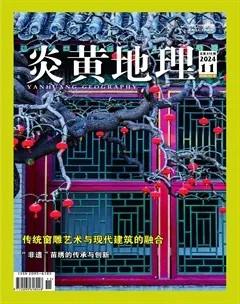

《周易》的謙卦(如圖1所示)之蘊。《周易》中有謙卦,說君子有謙德,可以事業有成。按照《周易》的邏輯,謙卦緊隨大有卦,意在警示世人大獲所有至極限就會達到一種滿盈的狀態,而后就要走向其反面。為了防止出現由滿到虛的巨大落差,便產生了“虛”。在《周易》看來,謙在宇宙間是普遍存在的,是符合天地自然規律的道理,認為“謙亨。天道下濟而光明,地道卑而上行。天道虧盈而益謙,地道變盈而流謙,鬼神害盈而福謙,人道惡盈而好謙。”

謙卦所展現的“謙謙君子,卑以自牧也”,要求君子以謙卑的態度自我修養。其卦象為地中有山,外卑下而內蘊高大,象征著人雖有內才卻不外露,始終保持低調謙遜。如在取得成就時,不居功自傲,而是將其視為繼續努力的動力源泉,持續自我提升。

儒家謙德思想。《論語》中的謙遜待人之道。孔子倡導“君子敬而無失,與人恭而有禮”,強調在人際交往中應保持恭敬、謙遜的態度,不失禮于人。“己所不欲,勿施于人”也從側面反映出對他人的尊重與自謙,不將自己不愿接受的行為加諸他人,體現了人際關系處理中的謙德理念。例如,在日常交往中,以謙遜態度傾聽他人意見,不強行推行自己觀點。孔子主張“敏而好學,不恥下問”,鼓勵學生積極追求知識,不以向地位、學問不如自己的人請教為恥。這種思想強調了學習過程中的謙遜態度,認為只有保持謙虛,才能不斷吸收新知識,提升自我。例如,在學術研究中,學生應尊重不同觀點,勇于向導師、同學甚至低年級學生請教問題,拓寬研究思路。孔子也提出“克己復禮為仁”,要求學生克制自己的私欲,使言行符合禮的規范(如圖2所示)。

道家謙德思想。老子的無為與謙下思想。老子提出“無為而無不為”,這種無為并非消極怠工,而是一種不刻意爭強好勝、不肆意妄為的謙德體現。“江海之所以能為百谷王者,以其善下之,故能為百谷王”,倡導人應如江海般處于低位,容納萬物,以謙下姿態處世。例如,在團隊合作中,不爭先搶奪功勞,而是默默發揮作用,為整體目標貢獻力量。

莊子的逍遙與謙德關聯。莊子追求的逍遙境界,是超越世俗名利紛爭的。他認為人應擺脫自我中心,以一種豁達、謙遜的心境看待世間萬物。如“至人無己,神人無功,圣人無名”,倡導人們不執著于自我、功績與名聲,以謙遜之心對待自身與外界的關系,從而達到心靈的自在逍遙。

先秦謙德思想的主要內涵

謙遜的自我認知。自知之明。道家強調“知人者智,自知者明”,要求人們清晰地認識自己的優點和不足,不高估自己的能力和價值,也不盲目與他人比較,從而保持內心的平靜與謙遜,避免因過度自負而陷入困境。自省修身。儒家倡導“吾日三省吾身”,即每日多次自我反省,審視自己的行為、言語和思想是否符合道德規范,不斷發現自身的問題并加以改正,通過持續的自我提升來踐行謙德。這體現了對自身修養的不懈追求。

對他人的尊重與禮讓。敬人愛人。儒家主張“敬人者人恒敬之”“仁者愛人”,認為尊重他人是人際交往的基本準則,要以真誠的敬意和愛心對待他人,不輕視、不傲慢,關注他人的需求和感受,這體現出一種謙虛、寬厚的待人態度。謙遜辭讓。在利益面前,儒家提倡謙遜辭讓。如“當仁不讓于師”,并非主張爭搶,而是對于正義之事,要勇于擔當,對于其他利益、榮譽等,則應懂得謙讓,不與人爭功、爭名、爭利,這展現的是一種超脫和大度。

行為處事的低調與內斂。言行謹慎。孔子主張“君子欲訥于言而敏于行”,提醒人們說話要謹慎,不可夸夸其談、言過其實,而應注重實際行動,做到言行一致、言出必行,以踏實穩健的做事風格體現謙德。韜光養晦。道家主張“和其光,同其塵”,倡導人們不張揚自己的才華和功績,避免鋒芒畢露,要善于隱藏自己的實力和鋒芒,待機而動,以一種低調、謙遜的姿態在世間生存和發展。

對道德修養的追求與敬畏。以謙為美。先秦時期,人們將謙虛視為一種高尚的品德和行為準則,如“滿招損,謙受益”,強調謙虛使人進步,驕傲使人落后,把謙德作為個人修養和社會道德的重要內容,追求一種謙遜、溫和、寬厚的道德境界。敬畏道德。先秦諸子普遍強調對道德的敬畏之心,認為道德是人類行為的最高準則,人們應懷著敬畏之心去遵守和踐行道德規范,不做違背道德的事情,以謙虛、虔誠的態度對待道德修養,不斷提升自己的道德境界(如圖3所示)。

先秦謙德思想的當代價值

對個人品德修養的價值。一是培養正確的自我意識。在當今社會,個人主義盛行,人們容易陷入自我中心的困境。先秦謙德思想引導人們進行自我反思與自我批判,正確評估自己的能力與價值,從而能夠更加客觀地看待自己,避免因過度自負而導致的失敗與挫折,這有助于建立穩定而健康的自我意識。二是提升品德修養境界。謙遜、敬重、節制等謙德品質是個人品德修養的重要組成部分。通過踐行謙德思想,個人能夠在內心深處培養出一種平和、包容的心態,對待他人更加友善、寬容,在面對功名利祿時能夠保持清醒與淡定,不為外界誘惑所動搖,不斷提升自身的品德修養境界,塑造高尚的人格。三是促進個人的持續學習與成長,認識到自身的不足是進步的起點。先秦謙德思想促使人們保持謙虛好學的態度,積極向他人請教,不斷吸收新知識、新技能。無論是在學術研究領域還是在職業發展道路上,這種謙虛進取的精神都能推動個人持續成長,適應社會快速發展的需求。例如,在高校學生思想政治教育工作中,可借鑒先秦謙德思想,制定品德修養培養計劃,設立“品德修養成長記錄手冊”,鼓勵學生在日常生活中踐行謙遜、寬容、自省等品德要求。

對人際關系的價值。一是構建和諧家庭關系。在家庭中,謙德思想有助于家庭成員之間相互尊重、相互理解。夫妻之間秉持“相敬如賓”,能夠減少矛盾與沖突,相互扶持;親子之間遵循謙德,父母能夠尊重孩子的個性與選擇,孩子能夠敬重父母的養育之恩,從而營造溫馨和睦的家庭氛圍,為個人的幸福生活奠定堅實基礎。二是促進友好社交關系。在社會交往中,以謙德待人能夠迅速拉近人與人之間的距離。尊重他人的意見與感受,善于傾聽,不強行推銷自己的觀點,能夠讓交流更加順暢、愉快。在團隊合作中,成員具備謙德品質,能夠充分發揮各自的優勢,相互協作,提高團隊的凝聚力與戰斗力,實現共同的目標。三是能有效改善職場人際關系。在職場環境中,上下級之間、同事之間遵循謙德思想尤為重要。上級以謙德對待下級,能夠充分調動員工的積極性與創造力;下級以謙德對待上級,能夠贏得領導的信任與賞識。同事之間相互謙虛禮讓,能夠避免職場爭斗與內耗,營造良好的工作氛圍,提高工作效率與職業滿意度。作為高校教育工作者,謙德對促進師生和諧也至關重要。教師秉持謙德思想,尊重學生個性差異,平等對待每一位學生,以耐心、包容的態度進行教育教學。學生以謙遜態度向教師請教問題,尊重教師勞動成果。這有助于構建和諧融洽的師生關系。例如,建立師生定期交流機制,在交流中師生相互尊重、相互學習,教師分享學術經驗與人生智慧,學生反饋學習困惑與成長需求。

對和諧社會構建的價值。一是減少社會矛盾與沖突。當社會成員普遍秉持謙德思想時,人與人之間的摩擦與沖突將大大減少。在利益分配、資源競爭等方面,人們能夠以謙虛、退讓的態度去協商與解決問題,而非訴諸暴力或激烈對抗,從而維護社會秩序的穩定,促進社會的和諧發展。二是培育良好的社會風尚。謙德思想所倡導的謙遜、禮讓、尊重等價值觀能夠在社會中形成一種良好的風尚。人們在公共場所遵守秩序、文明禮貌,在社會事務中積極奉獻、關愛他人,這種良好的社會風尚將感染更多的人,形成一種良性循環,提升整個社會的文明程度與道德水準。三是推動社會公平正義的實現。謙德思想并不意味著無原則的退讓,而是在尊重他人與遵循道德法律的基礎上追求公平正義。在社會制度建設與執行過程中,秉持謙德理念能夠充分考慮各方利益,避免權力與資源的過度集中,保障公民的合法權益,促進社會公平正義的實現,構建和諧穩定的社會環境(如圖4所示)。

對文化傳承與創新的價值。一是傳承中華民族優秀傳統文化。先秦謙德思想是中華民族傳統文化的核心內容之一。傳承謙德思想就是傳承中華民族的文化基因,讓后人了解先輩們的道德智慧與精神追求。通過家庭、學校、社會等多渠道的教育與傳播,謙德思想在一代又一代中華兒女心中生根發芽,保持中華民族文化的獨特性與連續性。二是為當代文化創新提供思想源泉。在文化多元化與全球化的時代背景下,文化創新成為推動文化發展的關鍵。先秦謙德思想蘊含的豐富內涵與獨特價值能夠為當代文化創新提供源源不斷的靈感與思想源泉。無論是文學藝術創作、文化產品設計,還是文化產業發展,都可以從謙德思想中汲取養分,創造出具有中國特色與時代精神的優秀文化成果。三是增強文化自信與國際文化交流。深入挖掘與弘揚先秦謙德思想能夠增強中華民族的文化自信。當我們以自豪的心態傳承與展示自己的優秀文化時,也能夠在國際文化交流中更具影響力與吸引力。謙德思想所傳達的和諧、包容等價值觀能夠為解決全球文化沖突與融合問題提供有益的借鑒,促進不同文化之間的相互理解與交流合作。

在經濟全球化的今天,我們的社會道德建設正處在關鍵時期,各種道德問題不斷顯現。先秦謙德思想以其豐富內涵在當代社會依然具有不可估量的價值。無論是對個人品德塑造、社會和諧構建,還是對文化傳承創新,都提供了寶貴的思想資源與實踐指導。我們應深入挖掘、傳承與弘揚先秦謙德思想,使其在現代社會煥發出新的生機與活力,助力中華民族偉大復興與人類社會的和諧發展。