數字媒體對傳統文化的發展影響

在全球化和信息化的浪潮中,數字媒體作為現代科技的結晶,正逐步融入人們的日常生活。文章的核心議題是如何在數字化時代推動傳統文化的健康發展。新興媒體和技術手段的運用,使得傳統文化重新煥發活力,同時賦予其更強的持續傳播能力和生機,這對于強化中華民族的文化自信心以及增強我國的軟實力具有極為重要的作用。本研究立足于文化強國構建,考察了融合媒體對傳統文化傳播所產生的積極作用,并對融合媒體與傳統文化的傳播途徑進行了深入分析。

數字媒體的概述

數字檔案和數據庫在保存和展示歷史文化資源方面發揮著關鍵作用,它們為研究者和公眾提供了寶貴的信息資源。數字媒體不僅僅是信息傳播的工具,它們還構成了現代文化交流的新平臺。這些平臺通過不同的形式和渠道,使得文化內容的傳播更加多元和立體,同時也為用戶提供了更加豐富和互動的體驗。無論是社交媒體的即時分享,視頻平臺上的視覺盛宴,還是VR和AR技術帶來的沉浸式體驗,數字媒體都在不斷地拓展文化傳播的邊界,讓文化資源的保存和傳承變得更加高效和廣泛。

當前傳統文化發展面臨的挑戰

傳播效率不足。盡管數字媒體在提升信息傳播效率方面具有顯著優勢,但傳統文化的傳播效率仍有待提高。在我國的教育體系中,盡管基礎教育課程包含了傳統文化的內容,但在教育功利化的背景下,傳統文化的教學時間和質量難以得到保障,導致學生對傳統文化的興趣和理解不足。在高等教育中,傳統文化課程的比重相對較低,且主要集中在古漢語、中文、藝術等相關專業,其他專業的學生接觸傳統文化的機會較少。傳統文化內容在網絡環境中的收視率也不盡如人意,導致傳播效率低下。現行的傳播體系存在體制僵化的問題,對民間力量的重視不夠,限制了數字媒體技術在傳統文化傳播中的潛力發揮。

數字媒體應用的誤區。數字媒體技術的快速發展和廣泛應用,使傳統文化得到傳播,但仍存在一些問題。我國傳統文化具有連貫性和整體性的特征,但許多基于數字媒體技術的產品僅展示了傳統文化的片段,導致傳統文化體系割裂。這種現象存在的根本原因在于數字媒體技術的碎片化特性未能得到恰當利用,使得公眾接觸到的傳統文化內容往往是不完整的,容易引起誤解。

在數字媒體時代,傳統文化的傳播遭遇了多重挑戰。文化符號在廣泛傳播中被簡化,導致它們逐漸失去了原有的深層內涵和歷史意義。全球化的浪潮使得一些地方性文化在數字平臺上被邊緣化,這對文化多樣性構成了威脅。同時,傳統文化在數字媒體平臺上的消費化趨勢也日益明顯,傳統節日和習俗被過度商業化,變成了促銷的工具,淡化了它們的文化精神和價值。為了追求流量和點擊率,傳統文化內容在傳播過程中可能會被娛樂化或曲解,進一步偏離了其本真的文化價值。技術的快速發展也給傳統文化的傳播帶來了依賴性問題。技術的迭代更新可能導致一些文化內容難以長期保存,舊格式的數字內容在新設備上可能無法播放,這對傳統文化的傳承構成了風險。同時,數字鴻溝的存在使得一些偏遠地區的居民難以接觸到數字媒體,這限制了傳統文化在這些地區的傳播和普及。

數字媒體在傳統文化發展中的應用及其優勢

打破時間和空間的限制。數字媒體的興起打破了時間和空間的限制,使得文化遺產的傳播不再局限于特定的時間或地點。數字媒體的多樣化終端使得年輕人能夠通過手機等設備,隨時隨地接觸到傳統文化節目,這不僅展現了數字媒體的廣泛覆蓋能力,也消除了時間和空間的障礙。此外,許多歷史建筑和博物館采用3D技術和虛擬現實技術,開發出了能夠展示其特色的虛擬現實產品,這進一步體現了數字媒體的價值。

多樣化的傳播方式。數字媒介具有多樣化的傳播手段,以聲音、圖像、視頻等多種形式,從多個維度全面展現文化的形象和深層含義。這種多角度的呈現方式甚至能夠重現重大歷史事件的完整過程,從而加深人們對這些事件的認識和理解。在傳統文化的呈現上,音頻和視覺元素相互補充,各自發揮其獨特的優勢。當前,數字電視技術已經能夠存儲并播放歷史節目,用戶可以根據自己的時間安排,通過數字電視網絡選擇并觀看他們感興趣的節目。這種靈活性極大地推動了傳統文化的傳播,使得觀眾能夠更加便捷地接觸豐富的文化內容。

擴大傳播的覆蓋面。傳統文化傳播的核心目標之一是擴大受眾群體,數字媒體在這方面展現出了巨大潛力。與傳統媒體相比,數字媒體擁有多種傳播渠道,包括社交媒體、電子書和數字視頻等能夠滲透人們日常生活的多個方面。通過數字媒體技術,復雜的文學經典可以轉化為電子書,讓用戶能夠隨時隨地通過手機閱讀,這顯著擴大了文學經典的受眾范圍。數字媒體的應用還能夠促進不同文化元素的融合,提升傳統文化的傳播效果。例如,藝術家將傳統繪畫與數字技術結合,通過數字媒體展示繪畫作品的深層魅力。

數字媒體對傳統文化的發展的傳播路徑

傳播路徑。傳統媒體與新媒體的融合。為了更有效地推廣傳統文化,傳統媒體需融合新媒體,充分發揮各自的優點。《中國詩詞大會》第二季采取了雙屏交互的形式,觀眾在欣賞電視節目的過程中,可以掃描二維碼實時參與答題,這增強了觀眾的交互性和參與度。此種融合策略不僅巧妙發揮了新媒體精確傳播的優勢,不斷拓寬觀眾群體,還依靠傳統媒體穩定的觀眾基礎,提升觀眾的忠誠度,這明顯催生了對融媒體的需求。

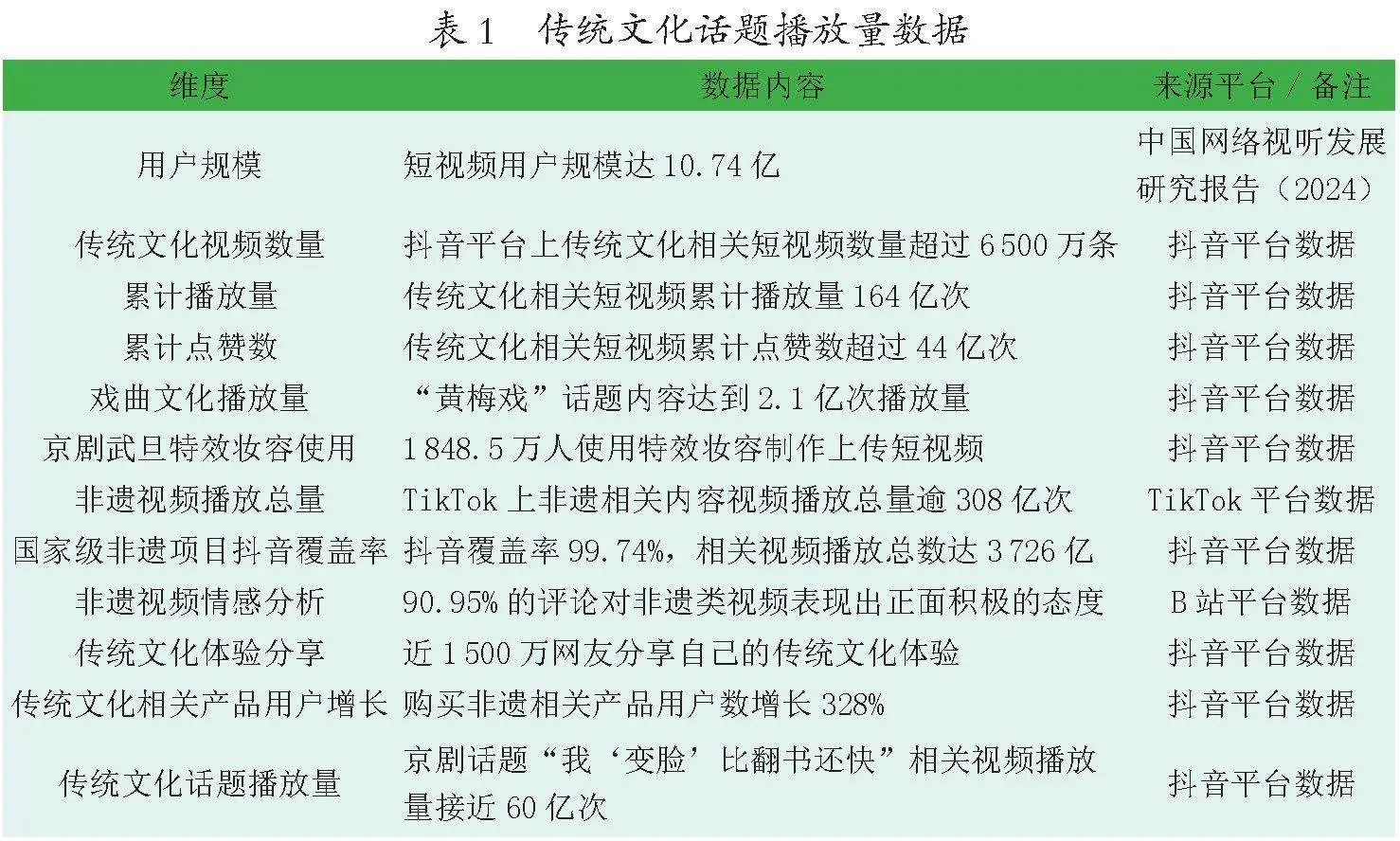

新媒體加傳統文化。在信息爆炸與視聽訴求不斷擴大的環境中,快節奏生活在一定程度上隔離了傳統文化和現代青少年。然而,這些年輕群體恰恰是傳統文化傳播及發展的關鍵推手。只有當傳統文化在青少年群體中深植,從而引發他們對傳遞傳統文化的積極熱忱,才能使得傳統文化保持持續生機。短視頻與傳統文化的結合創造了挖掘青少年能力的新機遇。如短視頻平臺抖音,其展示了大量關于傳統文化的內容,譬如“中國傳統香文化”“傳統書法文化”“誰說京劇不抖音”“帶著漢服去旅行”和“重回漢唐”等熱門話題,點擊率驚人(如表1所示)。

這些內容的娛樂化和年輕化的展現方式,不僅大大降低了傳統文化的接觸難度,使其更易于被理解和接納,而且深得年輕觀眾的喜歡。它開啟了傳統文化發展的新途徑,滿足了新一代人的精神追求,同時也增強了他們的審美和媒介素質。同時,借助短視頻平臺,國際友人得以更深入地了解中國及中國文化,這有助于打破西方對中國的固有印象,推動中國文化的全球化傳播。

發展路徑。構建“互聯網+文化產業”模式,展現傳統文化魅力。傳統文化若要充滿活力,需在眾多領域內持續發展。“互聯網+”模式為傳統文化向產業化邁進提供了重要平臺,形成了將互聯網作為關鍵驅動力的“互聯網+文化產業”新格局。以互聯網為驅動力,依托豐富的傳統文化資源,構建富有特色的文化創意產業鏈條,不僅推進了傳統文化的創新發展,還整合了媒體資源,打造了完整的產業鏈,為塑造中國傳統文化品牌不斷注入新動力。

傳統文化中,廣為流傳的民間故事諸如《梁山伯與祝英臺》《白蛇傳》《嶗山道士》《泰山傳說》等,其豐富的內容和厚重的歷史都可以用于打造特色旅游項目。通過深度挖掘這些地方的文化財富,我們能夠打造出具有地域特色的文化旅游路線,使游人在輕松愉快的旅游活動中感受傳統文化的獨特魅力,同時也給旅游業帶來經濟效益。那些富有文化底蘊和經濟價值的民間藝術,如年畫、剪紙、刺繡、扎染等,也能成為我們開發旅游資源的重要元素。我們可以尋求創新的方式將這些傳統藝術從博物館帶到日常生活中,為其創新發展開啟一條新的道路。

推進文化傳遞,強化網絡的規范化管理,喚醒文化的現代活性。當下自媒體在文化傳遞過程中產生表層化、即食化與娛樂化傾向,為此,各相關機構需加強對網絡傳遞行為的管控力度,以凈化網絡空間,同時要創作既迎合觀眾審美偏好又切實反映傳統文化精髓的作品。主流傳媒機構也應當積極融合媒體技術,通過跨平臺互動傳遞,喚醒文化的現代活性。此外,觀眾群體也需提高自我鑒別力,增強自覺性,提升自身的媒介認知能力及文化素質,進而更深刻地理解與認識傳統文化。通過實施這些策略,我們能夠推進文化傳遞,強化網絡的規范化管理,進一步喚醒文化的現代活性。

中國擁有深厚的文化底蘊,傳承和推廣這些寶貴的文化遺產是我們的責任。文化遺產的傳播與創新不僅承載著歷史的價值,也具有現實的意義。在這個媒體技術迅猛發展的年代,我們應當利用融媒體的優勢,將傳統文化打造成高品質的文化產品,并探索“互聯網+文化產業”的新路徑,以滿足當代民眾對精神文化生活的需求。通過這樣的努力,我們可以確保優秀的傳統文化得以流傳,并保持其活力,進而實現文化強國的愿景。為了實現這一目標,國家需要在政策層面推動數字媒體與傳統文化的融合,通過法律和規章來引導“互聯網+”模式在文化傳播中的應用,并指明數字媒體技術的發展方向。國家應引導和規范數字媒體的發展方向,并在實踐中將數字媒體與國家戰略相結合,為數字媒體的健康發展創造良好的環境。