紅色詩歌精神融入現代詩歌創作

文章探討紅色詩歌精神融入現代詩歌創作的多維度實踐。首先,對紅色詩歌的精神內涵進行現代解讀,探索其在當代語境下的新意義。其次,研究朗誦形式的創新,包括實驗性朗誦和跨界表演等,以增強紅色詩歌的現代感。本研究還關注跨媒介的融合創作,如利用數字技術、視頻藝術、虛擬現實等現代媒體手段,創新紅色詩歌的呈現形式。在教育領域,多樣化的教學活動有助于深化對紅色詩歌精神的理解和認同。

紅色詩歌是指在中國革命和建設過程中,反映革命主題、體現革命精神和民族精神,具有深刻歷史意義和藝術價值的詩歌作品。這些詩歌多數由早期的革命家和詩人創作,用詩歌的形式記錄了中國共產黨和中國人民在革命、建設和改革過程中的奮斗歷程,展現了中華民族堅韌不拔、勇往直前的精神風貌。

如何將紅色詩歌的精神融入現代詩歌,是一個富有創意和挑戰的課題。紅色詩歌承載了中國革命和建設的偉大精神,是中華民族寶貴的精神財富。要在現代詩歌中傳承和弘揚這些精神,可以從以下幾方面進行分析與研究。

精神內涵的現代解讀

精神內涵的現代解讀是指對紅色詩歌中所蘊含的深厚精神內核進行新時代的詮釋和理解。紅色詩歌是中國革命和建設歷程的見證,它們傳遞了英雄主義、集體主義、奉獻精神、堅定信念等核心價值觀。在現代社會,這些精神依然具有重要的意義,但它們的表達方式和應用場景可能會有所不同。

紅色詩歌中的英雄主義精神可以解讀為對任何時代中平凡英雄的贊美,如那些在各自崗位上默默奉獻、無私貢獻的人。在現代社會,這些英雄可能是科學家、醫生、教師、志愿者等,他們的行為和精神同樣值得歌頌。

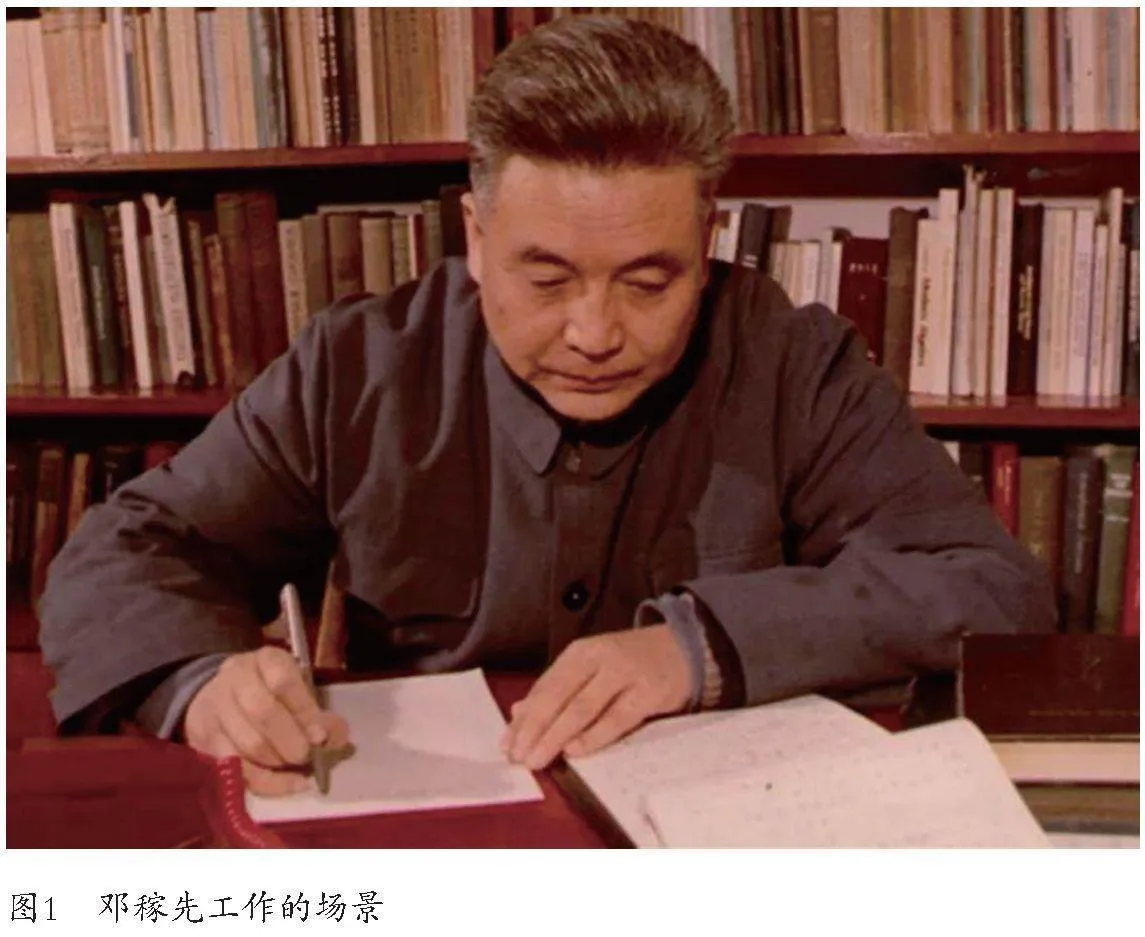

代表詩歌有《鄧稼先》,這首詩歌描寫了鄧稼先的一生,他是一位可愛可敬的科學家,他將自己的一生奉獻給科研,奉獻給國家。1986年7月29日鄧稼先離開了,他臨終時留下了最后一句話:“死而無憾。”

集體主義精神在現代社會中可以理解為對團隊合作和共同目標的重視。在快節奏的現代生活中,個體與集體的關系更加緊密,個人的成功往往與團隊的努力密不可分。

通過這樣的現代解讀,紅色詩歌精神可以在新的歷史條件下得到延續和發展,激勵當代人面對新的挑戰,實現新的目標。同時,這也有助于紅色詩歌在現代社會中找到新的受眾,產生新的影響。

朗誦形式的創新

在朗誦形式上,創作者可以借鑒紅色詩歌的韻律、節奏和不同的話語樣態表現手法,創作出具有現代感的詩歌。并且紅色詩歌朗誦形式的創新是傳承和發展紅色文化的重要途徑。在新時代背景下,我們可以基于朗誦的語言樣態技巧、多媒體融合方式、跨文化融合形式、互動體驗式方法、沉浸式環境朗誦方式等多元化形式進行創新。

第一,語言樣態技巧的運用。在紅色詩歌的朗誦中,語言樣態技巧的創新,可以增強詩歌的表現力和感染力。這里的語言樣態技巧是指在朗誦紅色詩歌時,采用的語言節奏、韻律、重音、停頓等手段。

節奏與韻律。節奏,指的是朗誦過程中音節的強弱、長短的分布和變化。它類似于音樂中的節拍,為朗誦提供了穩定的框架。適當的節奏可以使聽眾更容易理解和接受朗誦內容,同時也能增強其藝術表現力。在朗誦不同類型的文學作品時,節奏的需求也會有所不同。例如,朗誦詩歌時,節奏通常會與詩歌的韻律相匹配,以突顯其音樂性;而在朗誦散文時,節奏可能更注重自然流暢,以體現文字的內容和情感。韻律,則涉及語言中的音韻重復和變化,如押韻、對仗等修辭手法。在朗誦中,韻律的運用可以增強語言的節奏感和音樂性,使朗誦更具魅力。

重音與強調。重音是指在句子或詞組中故意強調的音節,它通常包含了重要的意義或情感。重音的使用可以增強語言的節奏感和表現力,幫助聽眾更好地理解和感受文本的內容。重音的使用可以更好地強調意義、強調情感、強調目的,同時可以增強創作的表現力和感染力。

停頓與連接。在播音創作中,語言部分之間、層次之間、段落之間、小層次之間、語句之間、詞組或詞之間,有聲語言總有休止、中斷的地方,時間有長有短,這都屬于停頓的范圍。那些不休止、不中斷的地方,特別是文字稿件中有標點符號而不休止、不中斷的地方,就是連接。停頓與連接又被稱作停頓與呼吸,它是因人的生理性和心理性需求而必須存在的。在朗誦創作的過程中,我們不可能一口氣完成所有的文字朗讀,這就是生理性需求的體現。

情感投入。在朗誦中,情感投入是傳達作品內涵的關鍵。要做到聲情并茂,首先要理解作品的內容和背景,深入體會作者的情感。運用播音與主持藝術創作的內部技巧如情景再現、內在語、對象感去分析作品,同時利用情、聲、氣結合的技巧想象自己置身作品情境中,感受作者的所見所聞,與作品中的人物產生共鳴。

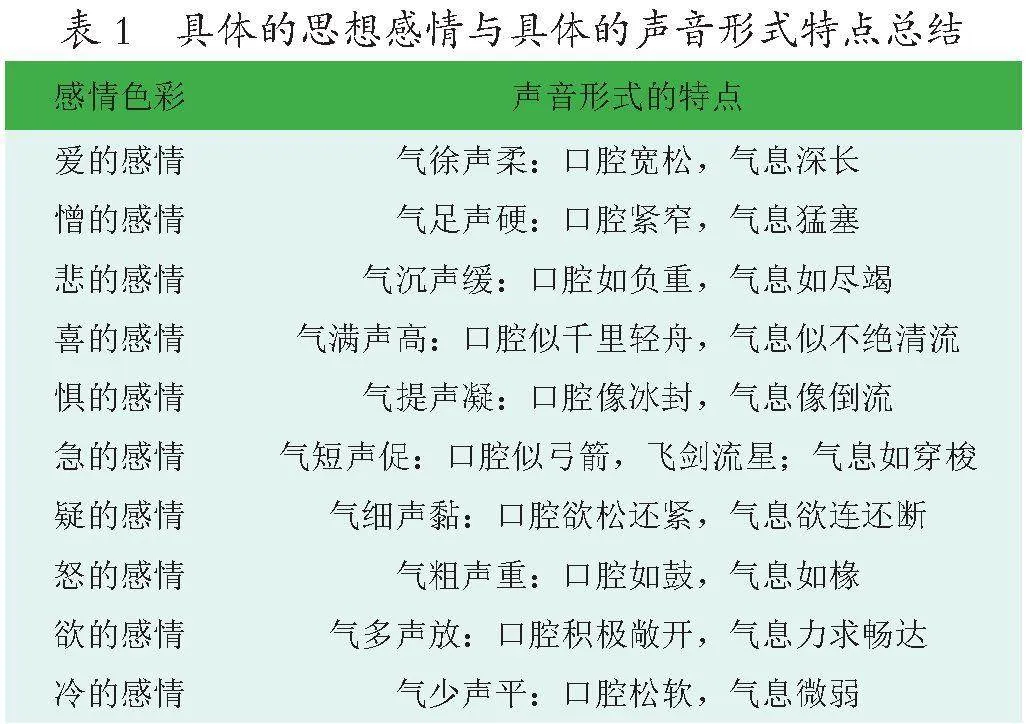

語氣與語調。通過變化語氣和語調,可以準確地詮釋詩歌的情感。朗誦者可以使用不同的語氣以及五種語式來表達詩歌中的不同情感色彩。在表達英勇、激昂的情感時,使用較為高亢的語調;在表達沉痛、緬懷的情感時,使用較為低沉的語調。不同的感情色彩所使用的聲音、氣息特點都是不同的。規律總結(如表1所示)。

朗誦者使用以上朗誦技巧并結合詩歌的具體內容進行創新,可以更好地傳達紅色詩歌的精神內涵,使聽眾在感受詩歌美的同時,也能深刻領悟紅色文化的力量。

第二,多媒體融合朗誦。多媒體融合朗誦是指將文字、圖片、音頻、視頻等多種媒體形式融合在一起,通過朗誦的方式呈現出來。這種形式使得作品更具表現力和感染力,為觀眾帶來全方位的視聽體驗。朗誦者可以通過語氣、語調、表情等手段,將多媒體元素與自己的朗誦相結合,使得作品更加生動有趣。多媒體融合朗誦不僅豐富了藝術表現形式,也為觀眾帶來了更多的想象空間。

將紅色詩歌與音樂、舞蹈、戲劇等藝術形式相結合,打造綜合性強的藝術表演。例如,聲音劇朗誦,借鑒聲音劇的形式,通過聲音演繹、場景構建、情感渲染等手段,打造紅色詩歌朗誦的新形式。這種形式可以更好地展現紅色詩歌的情感魅力,讓觀眾在聆聽過程中產生強烈的代入感,從而沉浸在詩歌所描繪的歷史場景和情感氛圍中,感受朗誦的內容及文化意蘊。

第三,沉浸式環境朗誦。利用虛擬現實(VR)等技術,創建紅色詩歌的沉浸式朗誦環境。觀眾通過VR設備,仿佛置身紅色詩歌所描述的歷史場景中,以身臨其境的體驗感受紅色詩歌的內涵。觀眾在虛擬環境中身臨其境地感受了朗誦的氛圍和情感。

這種沉浸式朗誦環境首先可以通過場景模擬,利用VR技術,創建各種朗誦場景,如劇場、音樂會、圖書館等,讓朗誦者在虛擬環境中感受真實的朗誦氛圍。其次,進行互動體驗,朗誦者可以在VR環境中與虛擬角色進行互動,如與其他朗誦者一起合作朗誦,或者與觀眾進行互動,增強觀眾的參與感和體驗感。同時,帶入情感體驗,VR技術可以模擬出各種情感氛圍,如溫馨、莊重、歡快等,讓朗誦者在朗誦時能夠更好地融入情感,提升朗誦的效果。最后,訓練與評估,利用VR技術,創建模擬的朗誦場景,供朗誦者進行朗誦訓練。同時,可以通過VR環境中的反饋機制,對朗誦者的朗誦效果進行評估和指導。

題材的多元化探索

紅色詩歌往往以革命歷史為背景,而現代詩歌可以拓寬題材,將紅色精神與環境保護、科技創新、國際視野等現代主題相結合,展現紅色精神的當代價值。紅色詩歌精神融入現代詩歌創作中,題材的多元化探索為傳統精神注入了新的活力。這種融合不僅傳承了紅色文化的核心價值,還通過現代視角和表達方式,使其在當代語境中煥發出新的生命力。以下是兩個典型案例,展示了這種融合的深度和廣度。

例如:城市化進程中的人文關懷,北島的《城門開》深刻反映了城市化進程中的人文思考。“我多想擁有一間小屋/面朝大海,春暖花開”這句詩不僅成為廣為流傳的詩句,更體現了在城市化背景下人們對簡單生活的向往。詩中“我多想擁有一個秘密/不被誰知道,甚至我自己”等句,則體現了現代都市生活中個體與集體的復雜關系。這首詩雖然沒有直接使用革命話語,但其對人性的關注,對個體價值的肯定,正是紅色精神在現代語境下的延續和發展。當代詩人可以在此基礎上,進一步探討如何在城市化進程中保持人文關懷,傳承優良傳統。

這兩個案例展示了紅色詩歌精神如何通過現代詩歌的創新性表達,與當代讀者的生活經驗和情感需求產生共鳴。通過多元化的題材探索,詩人們成功地將傳統精神與現代生活緊密結合,創作出既有深度又有時代感的優秀作品。這種探索不僅豐富了現代詩歌的內涵,也為紅色文化在新時代的傳承和發展提供了新的可能性。

教育的深度融合

在學校教育和社會教育中,通過紅色詩歌的教育活動,如詩歌朗誦、創作比賽等,加深對紅色詩歌精神的理解和認同。紅色詩歌精神在教育領域的深度融合,為弘揚革命文化和培養愛國情懷提供了有效途徑。在學校教育中,可以將紅色詩歌納入播音與主持藝術朗誦稿件中,通過細致的文本分析和情境化教學,幫助學生理解詩歌的歷史背景和精神內涵。組織詩歌朗誦比賽,鼓勵學生用自己的聲音詮釋紅色經典,加深情感共鳴。利用多元化的教育活動,能夠讓紅色詩歌精神更加生動地融入國民教育體系,培養新時代青年的家國情懷和責任擔當。