江蘇省農業現代化與新型城鎮化耦合協調研究

朱婷 陳志豪

摘要:以江蘇省為研究對象,通過熵值法和耦合協調度模型,對2012—2021年江蘇省農業現代化與新型城鎮化之間的耦合協調關系進行測算和分析。結果表明,江蘇省農業現代化與新型城鎮化的發展水平整體呈上升的趨勢,二者的地區差異較大;江蘇省農業現代化與新型城鎮化的協調發展呈現地區不平衡的特征,蘇南、蘇中和蘇北3個區域呈現不同的發展模式,在時間和空間上均呈現出差異化的特征。鑒于此,提出因地制宜和城鄉統籌等建議,為江蘇省制定差異化的農業現代化和新型城鎮化政策、實現農業現代化與新型城鎮化發展的耦合協調提供有益參考。

關鍵詞:農業現代化;新型城鎮化;耦合協調度;江蘇省

中圖分類號:F327;F299.27? ? ? ? ?文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2024)01-0225-07

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2024.01.040 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Research on coupling coordination between agricultural modernization and new urbanization in Jiangsu Province

ZHU Ting1,CHEN Zhi-hao2

(1.School of Public Administration, Hohai University, Nanjing? 211100, China;2.School of Government, East China University of Political Science and Law, Shanghai? 201620, China)

Abstract: Taking Jiangsu Province as the research object, the coupling coordination relationship between agricultural modernization and new urbanization in Jiangsu Province from 2012 to 2021 was calculated and analyzed by using the entropy method and coupling coordination model. The results showed that the development level of agricultural modernization and new urbanization in Jiangsu Province was on the rise as a whole, and there were great regional differences between them. The coordinated development of agricultural modernization and new urbanization in Jiangsu Province presented the characteristics of regional imbalance, and the three regions of southern Jiangsu, central Jiangsu and northern Jiangsu presented different development models, showing the characteristics of differentiation in time and space. In view of this, some suggestions of adapting to local conditions and coordinating urban and rural areas were put forward, in order to provide useful reference for Jiangsu Province to formulate differentiated agricultural modernization and new urbanization policies and realize the coupling coordination of agricultural modernization and new urbanization development.

Key words: agricultural modernization; new urbanization; coupling coordination degree; Jiangsu Province

收稿日期:2023-09-18

基金項目:國家自然科學基金項目(71874049)

作者簡介:朱 婷(1999-),女,江蘇揚州人,在讀碩士研究生,研究方向為科技政策,(電話)15850506945(電子信箱)935359630@qq.com;通信作者,陳志豪(1995-),男,江蘇南京人,博士,主要從事科技政策、農業發展與管理研究,(電話)19921563768(電子信箱)frizzychan@foxmail.com。

繼黨的十八大以來,黨和國家高度重視農業現代化和新型城鎮化工作,黨的十八大報告強調要“促進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展”。習近平總書記強調“農業強國是社會主義現代化強國的根基,推進農業現代化是實現高質量發展的必然要求”[1]。黨的二十大指出“推進以人為核心的新型城鎮化,加快農業轉移人口市民化”。可見,農業現代化和新型城鎮化的耦合協調已經成為社會關心的現實問題。因此,對農業現代化與新型城鎮化的協調發展進行研究很有必要。

在推進農業現代化與新型城鎮化(以下簡稱“兩化”)的協調發展中,學者們從宏觀、中觀和微觀等角度進行了一系列研究。從宏觀角度看,王薇等[2]以示范區11個省為例分析鄉村振興背景下制約城鄉發展的因素;劉依杭[3]選取中國2008—2018年的數據,分析31個省市兩化的耦合協調程度,對東部和中西部地區的差異化進行分析;鄧生菊等[4]選取中國兩化良性互動的部分成功案例進行分析,為西北地區的發展提供經驗;馮雪彬等[5]通過分析兩化的耦合機理構建適宜的發展模式、科學的動力機制和健全的保障機制。從中觀角度看,蔣正云等[6]以中部地區為例研究兩化耦合協調發展水平,分別從農業現代化和新型城鎮化的角度提出建議;閆玉科等[7]運用統計數據分析廣東省兩化協調發展的現狀、問題;蔣妍等[8]運用熵值法研究湖南省兩化耦合協調發展水平,分析區域特征。從微觀角度看,吳麗敏[9]運用主成分分析等研究方法分析漳州市兩化發展水平;胡樹林等[10]以成都市為例,具體分析兩化耦合協調程度。學者們從不同角度,選取不同地區為研究對象,運用熵值法和主成分分析等方法研究兩化協調發展水平。

在已有研究中,主要是以中西部地區為研究對象,以東部地區為研究對象的較少。江蘇省近十年在農業現代化和新型城鎮化的協調發展上不斷努力。農業農村現代化步伐加快,農業綜合生產能力進一步提升,重要農產品生產和供應穩定,都市圈、縣城和城鄉融合發展走在前列。積極推進重點功能區建設,區域發展差距進一步縮小,南北聯動發展,蘇中、蘇北經濟總量占全省比重逐年增高,蘇南經濟進一步發展。十年內,城鎮和農村居民可支配收入不斷增長,農民收入增速快于城鎮居民,居民消費結構優化升級,恩格爾系數逐步下降,就業人數不斷增加。因此,本研究擬以江蘇省為研究區域,采用熵值法和耦合協調模型,選取2012—2021年的相關數據,對江蘇省農業現代化和新型城鎮化的協調發展水平進行量化分析,探討江蘇省農業現代化與新型城鎮化之間的耦合協調關系,以期為構建城鄉一體化發展新格局,推進區域經濟高質量發展提供有效借鑒。

1 研究區域與數據來源

1.1研究區域概況

江蘇省近年來堅持統籌實施區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和鄉村振興戰略,深化區域互補、跨江融合、南北聯動,均衡協調發展水平走在全國前列。《高水平建設農業強省行動方案》中明確到2025年,農業現代化取得重大進展,到2030年,在全國率先基本實現農業現代化,展望2035年,農業現代化與新型城鎮化基本同步。江蘇省作為兩個國家新型城鎮化綜合試點省之一,在探索農業現代化和新型城鎮化協調發展的過程中摸索出具有自身特點的模式。

1.2 數據來源

本研究的數據來源于2012—2021年《中國統計年鑒》《江蘇省統計年鑒》及江蘇各市統計年鑒、農村統計年鑒等資料,對遺漏的數據資料采用加權平均或趨勢外推等方法進行補增[11]。

2 研究方法

2.1 指標體系的確定

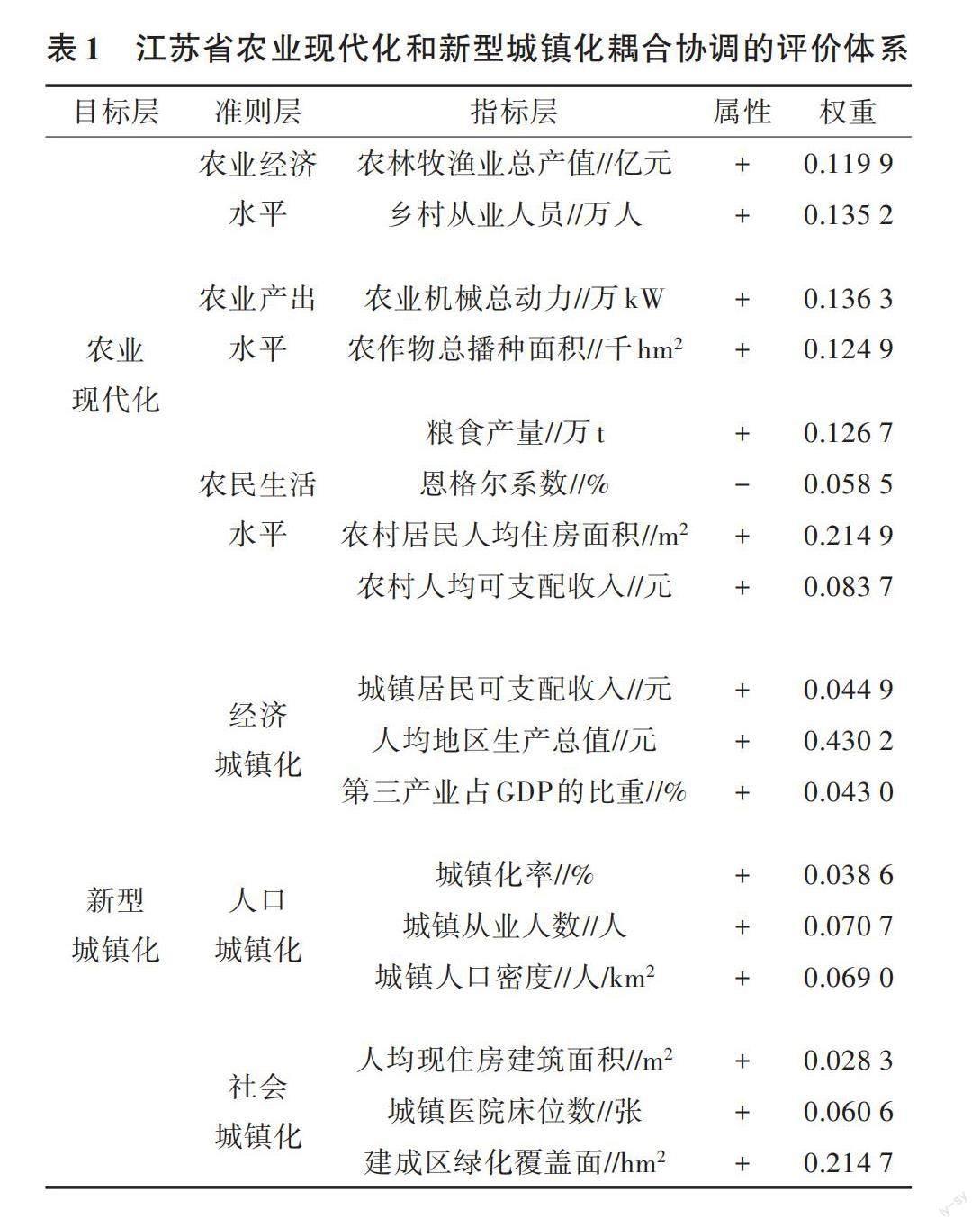

借鑒《全國農業現代化發展規劃》《江蘇省“十四五”規劃》,在張慧敏[12]和朱碩等[13]的研究基礎上,結合江蘇省實際情況篩選指標,構建了江蘇省農業現代化和新型城鎮化耦合協調的評價體系,包括農業現代化子系統和新型城鎮化子系統,具體指標見表1。考慮選取指標的代表性和數據的可得性,從農業經濟水平、農業產出水平、農民生活水平3個方面入手,選取農林牧漁業總產值、農業機械總動力、糧食產量等8個指標作為農業現代化子系統的指標;從經濟城鎮化、人口城鎮化、社會城鎮化3個方面入手,選取城鎮居民可支配收入、城鎮化率、人均現住房建筑面積等9個指標作為新型城鎮化子系統的指標。

2.2 熵值法

采用熵權法測量江蘇省農業現代化水平指數和新型城鎮化水平指數,運用極差法對指標數據進行標準化處理,以便消除指標量綱所帶來的影響。

2.2.1 指標數據的標準化

式中,[Xij]為第i年第j個評價指標標準化后的數據;[maxXj]為第j項指標對應的最大值;[minXj]為第j項指標對應的最小值。

2.2.2 綜合評價指數的計算 綜合評價指數的計算步驟如下。

第一,計算指標的比重([Qij])。

式中,[Qij]為第j個評價指標在樣本中所占的比重;m為評價樣本數。

第二,計算指標的熵值([Zj])。

第三,計算指標的權重([Tj])。

式中,[Tj]為第j項指標的權重;s為評價指標的數量。

第四,計算綜合評價指數([Pj])。

2.3 耦合協調度評價模型

2.3.1 耦合度 為了更加準確地反映江蘇省農業現代化與新型城鎮化之間的關系,采用耦合度和協調度模型進行分析[14]。耦合程度的指數判定方法有兩種:①耦合度越高,表明選取要素之間呈現有序性,兩者之間穩定性越強;②耦合度越小,表明選取要素之間呈現無序性,兩者之間穩定性越弱。耦合度模型為:

式中,C為農業現代化和新型城鎮化的耦合度;M代表農業現代化發展指數;N代表新型城鎮化發展指數。C的數值越高代表系統之間的關聯程度越高。C的取值范圍一般為0~1。

2.3.2 耦合協調度模型 耦合協調度(D)用來反映整個系統之間的協調作用,其公式為:

式中,T代表綜合協調指數;[α]和[β]是待定系數,并且[α+β=1]。由于農業現代化和新型城鎮化同等重要,因此參照已有的文獻[12],[α、β]的取值均為0.5。

2.3.3 耦合協調類型的劃分 參考代碧波等[14]的耦合協調度模型,將耦合協調度的不同取值范圍劃分為不同的等級,具體見表2。

3 結果與分析

3.1 綜合評價指數

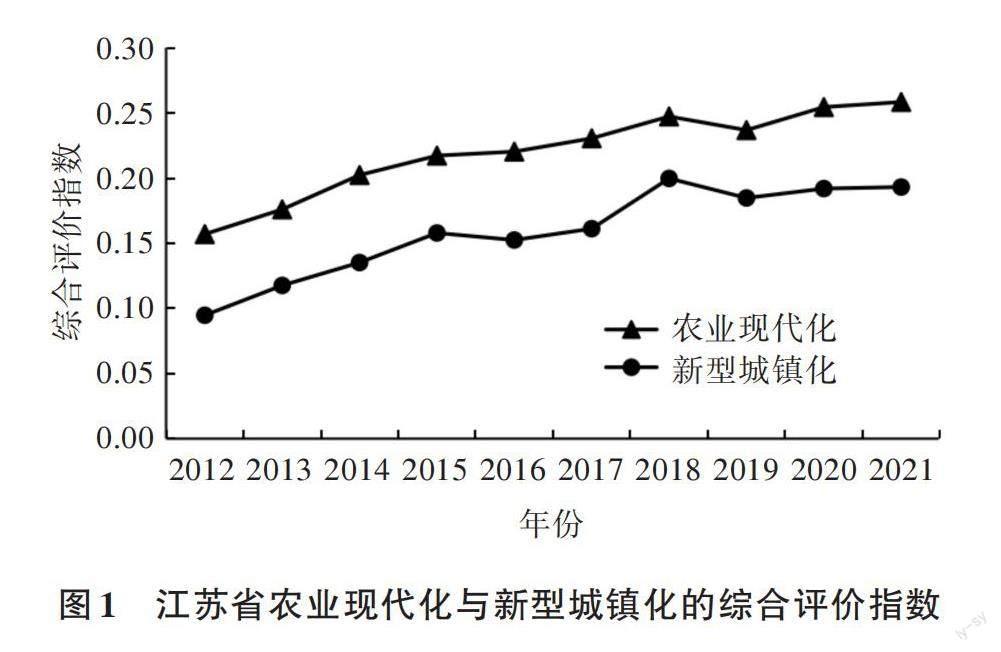

3.1.1 江蘇省農業現代化與新型城鎮化的綜合評價指數分析 選取相關數據構建指標體系,對江蘇省農業現代化與新型城鎮化的綜合評價指數進行分析,結果如圖1所示。2012—2021年,江蘇省農業現代化與新型城鎮化的綜合評價指數均呈上升趨勢,但新型城鎮化的發展能力滯后于農業現代化的發展能力。

3.1.2 江蘇省農業現代化發展水平分析 如表3所示,從時間維度上看,江蘇省農業現代化的綜合評價指數呈逐年上升的趨勢,從2012年的0.157 1上升到2021年的0.258 6。從空間維度上看,江蘇省不同區域之間的農業現代化水平呈現出顯著的差異性。將蘇南、蘇中和蘇北3塊區域進行比較,蘇北地區的農業現代化水平較高,其農作物播種面積、農業機械總動力和糧食產量等數值均高于蘇中、蘇南地區。2015年以后,蘇北地區5個城市的綜合評價指數處于0.3~0.7,其中徐州和淮安的農業現代化水平高于其他3市。徐州作為江蘇省農業大戶,發揮國有糧食企業的作用,保障儲存安全,建設“一企多點”的信息化糧食云管理平臺,龍頭企業創新技術助力食品產業的發展。淮安加速農業產業集群建設,堅持“項目為王、環境是金”的工作導向,持續攻堅農業重大項目,深入推進農業現代化發展。蘇中地區中南通的農業現代化水平較高,揚州和泰州農業現代化水平相近。南通以特色富民產業為依托,三產融合發展,催生鄉村發展內生動力,以工業化理念、產業鏈思維發展現代農業,以特色產業為引領,推動“農業+”多業態融合發展,不斷延伸產業鏈。蘇南地區中蘇州農業現代化水平領先其余4市,常州農業現代化水平為全省最低。蘇州政府對農業企業提供稅收優惠、獎勵政策等支持,積極促進農業科技創新,注重人才培養,開展高素質農民培育工作,培養“新農人”推動農業現代化的發展。

3.1.3 江蘇省新型城鎮化發展水平分析 如表4所示,江蘇省新型城鎮化水平逐步提升,2012—2015年發展較快,2016—2021年發展表現出較為平緩的態勢。蘇南地區總體上領先于蘇中、蘇北地區,南京、蘇州和無錫的新型城鎮化水平在省內處于領先地位;蘇中地區發展較為平緩,南通和泰州的新型城鎮化水平總體達到省內發展的平均值;蘇北5市的新型城鎮化水平總體較為平衡,淮安和徐州的發展雖然位于蘇北區域的第一梯隊,但仍低于省內新型城鎮化發展水平的平均值,連云港的新型城鎮化水平在省內排名暫居末尾。江蘇省作為兩個國家新型城鎮化綜合試點省之一,2021年常住人口城鎮化率比2012年提高10.9個百分點,城鄉居民收入比縮小。蘇南地區的南京都市區和寧錫常接合片區等的改革探索做法頗具江蘇地域特色,以無錫等蘇南城市為先行區,提供更多改革實踐經驗,推動長三角更高質量一體化發展。但省內區域發展不平衡問題也較為突出,蘇南地區人均GDP約為蘇北地區的2倍,省內新型城鎮化發展的內部整體合力尚有不足。對于蘇中、蘇北和蘇南地區的差異,江蘇省還需大力推進區域互補、南北聯動,深入實施南北結對幫扶,支持蘇中、蘇北地區發展特色經濟,引導二三產業集聚,補齊醫療機構、職業教育、物流配送等短板,提升公共服務供給配置能力,加快實現蘇南引領、蘇中崛起、蘇北趕超。

3.2 江蘇省農業現代化與新型城鎮化的耦合度分析

利用耦合模型對江蘇省農業現代化和新型城鎮化水平進行耦合度分析,如表5所示,2012—2021年江蘇省農業現代化與新型城鎮化的耦合度整體介于0.8~1.0,根據耦合度劃分的標準(表2),屬于良好和優質協調類,這說明江蘇省大部分城市農業現代化與新型城鎮化之間都處于高度協調階段,兩者之間可以良性友好互動協調發展。2012年,江蘇省耦合度為0.845 3,到2021年,已經上升到0.914 2,十年內江蘇省耦合度逐年上升,都屬于高水平耦合的類型。蘇南地區中常州和蘇州的增長有所波動,鎮江增長速度緩慢;蘇中地區中揚州和泰州發展速度較快,十年內抓住機遇不斷提升兩化的協調程度;蘇北地區總體上增長幅度較大,連云港十年內增長幅度達41.76%。

3.3 江蘇省農業現代化與新型城鎮化的耦合協調度分析

如表6所示,2012—2021年,江蘇省農業現代化與新型城鎮化的耦合協調度均值從2012年的0.354 5上升到2021年的0.480 4,整體上實現了從2012年的中度失調階段到2021年的輕度協調階段。

從市域變化對比來看,淮安和鎮江的增長幅度最大,超過了50%,鹽城發展速度比較緩慢,但發展穩定,一直穩扎穩打。從空間分布來看,江蘇省農業現代化與新型城鎮化的耦合協調度呈現不均勻的空間梯度分級現象,蘇南地區5市的發展處于不平衡階段;蘇中地區總體上平緩發展;蘇北地區總體上處于協調發展階段。

為進一步觀測江蘇省農業現代化與新型城鎮化發展過程,探究二者的協調程度,根據農業現代化與新型城鎮化的耦合協調度,將2012年、2016年和2021年的數據進行對比,探究十年內江蘇省農業現代化與新型城鎮化的協調程度變化,結果見表7。

從時間維度來看,2012年、2016年和2020年,江蘇省農業現代化與新型城鎮化的協調程度有所變化,2012年蘇南和蘇北均有城市處于嚴重失調階段。2016年協調程度有所好轉,沒有城市處于嚴重失調階段,徐州和鹽城已經率先達到輕度協調階段,蘇南、蘇中和蘇北地區都有城市處于中度失調階段,無錫、常州、揚州和連云港都接近輕度失調階段,鎮江從嚴重失調階段發展到中度失調階段,已經在加快發展步伐。2021年,蘇南地區的南京、蘇州,蘇中和蘇北地區的南通、徐州和宿遷都達到輕度協調階段,發展步伐加快。

從空間維度來看,蘇南區域內鎮江的發展與其他城市較不平衡,主要原因是相較于其他4市,鎮江發展起點低,經濟上不如其他4市發達,農業投入和產出不夠,農業現代化水平較低,與城鎮化水平協調較為困難。蘇中地區整體上發展較為平緩,處于穩中有進的態勢,南通位置便利,在蘇中地區內發展較好。蘇北地區徐州經濟發達,土地肥沃且面積大,宿遷農業現代化水平較高,雖然經濟在省內未處于發達地位,但是農業現代化水平和新型城鎮化水平協調程度高。

4 結論與建議

4.1 結論

本研究通過分析2012—2021年江蘇省農業現代化與新型城鎮化的相關指標數據,測算了兩者的協調度水平,并對測算結果進行實證分析,得出以下結論。

1)江蘇省農業現代化與新型城鎮化的發展水平存在差異,但在逐漸上升。十年內,江蘇省保障糧食生產,利用技術推動農業機械化創新發展,培養高素質農業人才,完善包括行政管理、空間治理、社會治理等在內的全方位城鎮化治理體系,形成一批特色治理品牌,通過城鎮化體制機制的不斷探索,全面支持新型城鎮化建設。通過十年的發展,逐漸縮小經濟發展和城鄉建設水平的差距,促進農業現代化與新型城鎮化的協調發展。

2)蘇南、蘇中和蘇北區域發展模式不盡相同。蘇南區域經濟發達,多個都市圈的改革探索促進發展,但內部存在發展不平衡的現象,鎮江相較于其他4市發展較弱,農業現代化水平較低。蘇中和蘇北區域內部發展較為均衡,但與蘇南地區相比還有一段差距,3個區域農業現代化與新型城鎮化的協調程度達到高度協調發展階段還有一段距離。

區域發展不平衡、不充分的問題是江蘇省改革的重點之一。優化好江蘇省經濟的平衡性、暢通性、互補性,把實施擴大內需戰略與深化供給側結構性改革有機結合起來,著力提升江蘇省產業鏈供應鏈韌性和安全水平,著力推進城鄉融合和區域協調發展,也是事關國內大循環的大事。

4.2 政策建議

1)因地制宜,多元發展。目前,江蘇省新型城鎮化發展水平高于全國發展水平,農業現代化發展形成以農業生產、農業技術、農村建設和農民生活等內容組成的新格局,想要進一步促進農業現代化和新型城鎮化的協調發展,需要江蘇省優化布局,統籌推進區域內部的協調發展。第一,加強都市圈的改革探索。以長三角生態一體化高質量發展示范區、南京都市圈、蘇錫常都市圈、徐州都市圈等為依托,江蘇省構建了大中小城市協調發展的格局,形成了多層次、多中心、多節點的網絡城市結構,城際之間的交通網絡聯通,帶來了城市跨區域經濟、公共服務的合作。因此,下一步需要繼續推動產業銜接、異地養老等政策協同,推進都市圈的改革。第二,需要具體分析城市、區域的不協調原因。如果是新型城鎮化發展落后于農業現代化,可以加大三產產業的扶持力度,不斷完善農產品生產要素市場;如果是農業現代化發展落后于新型城鎮化,可以充分利用自然資源,打造特色鄉村,建設生態經濟區,以此促進農業現代化和新型城鎮化的協調發展。

2)城鄉統籌,協調發展。農業現代化的發展更多的是指農業、農村和農民的現代化發展。新型城鎮化的發展也面臨城市資源、能源消耗、生態環境、社會保障、城市安全、社會治理、城鄉融合等問題。江蘇省不同城市的農業生產、農業技術、農村建設和城鎮發展等存在不一致性,需因地制宜引導不同主體差異化發展。第一,打造縣域經濟品牌,推進以縣城為重要載體的城鎮化建設。根據鄉村振興發展下的縣域背景,針對縣域城鎮化建設發展水平高、類型多樣化等特點進行分類引導,增強縣城的經濟支撐作用,完善教育、文化和養老等功能。對于缺少發展動能的縣域,通過產業布局等方式,發展縣域特色經濟及引導二三產業在縣城集聚,補齊醫療和教育等短板,提升公共服務供給配置能力。第二,充分發揮市場配置生產要素的功能。重視人口、土地、資本和技術等要素,深化戶籍制度改革,吸引人才返鄉就業創業,深入激活鄉村資源要素的價值,加快產業融合,吸引資本下鄉,優化各要素的發展。

參考文獻:

[1] 習近平.加快建設農業強國 推進農業農村現代化[J].新長征,2023(7):4-11.

[2] 王 薇,劉 惠.鄉村振興背景下城鄉融合耦合協調發展的現狀和策略研究——以示范區11省份為例[J].農業經濟,2023(7):92-94.

[3] 劉依杭.鄉村振興視閾下新型城鎮化與農業現代化協同效應分析——基于省際面板數據的實證研究[J].區域金融研究,2020(6):86-91.

[4] 鄧生菊,陳 煒.中國新型城鎮化與農業現代化互促共進的成功案例:實踐探索與經驗啟示[J].社科縱橫,2021,36(4):44-51.

[5] 馮雪彬,張建英.農業現代化與新型城鎮化耦合協調路徑研究[J].農業經濟,2020(10):23-25.

[6] 蔣正云,胡 艷.中部地區新型城鎮化與農業現代化耦合協調機制及優化路徑[J].自然資源學報,2021,36(3):702-721.

[7] 閆玉科,徐偉祁,林志豪.廣東新型城鎮化與農業現代化高質量協調發展研究[J].南方農村,2022,38(3):4-9,27.

[8] 蔣 妍,舒曉惠,張 晶.新型城鎮化與農業現代化耦合協調分析——以湖南省為例[J].山西農經,2023(5):1-4,12.

[9] 吳麗敏.漳州市新型城鎮化與農業現代化協調度分析[J].山西農經,2023(4):6-9,14.

[10] 胡樹林,朱玉琴,余希慧.數字經濟與農業現代化和新型城鎮化耦合協調分析——以成都市為例[J].西南科技大學學報(哲學社會科學版),2021,38(4):23-32.

[11] 閆玉科,徐偉祁,林志豪.廣東新型城鎮化與農業現代化協調發展研究——基于廣州、汕頭、湛江和韶關四市的對比分析[J].南方農村,2021,37(6):4-9,14.

[12] 張慧敏.黃河流域新型城鎮化與農業現代化耦合協調度研究[J].商丘師范學院學報,2023,39(4):87-92.

[13] 朱 碩,方奇敏.金華市農業現代化與城鎮化協調發展研究[J].農村經濟與科技,2023,34(3):92-96.

[14] 代碧波,陳曉菲.糧食主產區農業現代化與新型城鎮化的耦合協調度測算[J].統計與決策,2020,36(9):104-108.