研究生課程學習行為投入動機差異及其影響分析

謝妮 毛偉云 程穎

基金項目:中國學位與研究生教育學會重大項目“‘互聯網+’時代研究生教育內部質量治理體系及治理路徑研究”(2020ZAA6);西北工業大學學位與研究生教育基金面上項目“基于資源保存理論的研究生導學關系優化研究”(2022AJ30)

第一作者簡介:謝妮(1982-),女,漢族,陜西延安人,碩士,學科建設辦科長。研究方向為研究生教育管理。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.06.006

摘? 要:基于對研究生課程教學質量的調查數據顯示,不同學習動機的研究生其學習行為具有明顯差異,性別、學位及學科門類等基本特征也影響不同學習動機的研究生學習行為;具有內在學習動機的研究生學習行為更加有活力度、專注度和奉獻度,而具有外在學習動機的研究生其各項學習行為均偏弱;其中對于學習的反思與批判行為是所有研究生學習行為的較弱項,尤其博士研究生更低;女性研究生的各項學習行為值均稍低于男性,尤其反思和批評行為。研究建議應提高研究生學習內在動力,培養學生批判和反思能力,鼓勵研究生勇于質疑且正確評價,教師應改變教學內容和方法,形成討論和研究氛圍,博士生更應注重反思性、批判性、評價性等高階學習過程,同時,大學應建立長效研究生學習投入及滿意度調查機制。

關鍵詞:研究生課程;學習行為投入;學習動機;差異影響;教學質量

中圖分類號:G643? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)06-0024-08

Abstract: Based on the survey data on the teaching quality of graduate courses, there are obvious differences in the learning behaviors of postgraduates with different learning motivations, and the basic characteristics such as gender, degree and subject category also affect the learning behaviors of postgraduates with different learning motivations; postgraduates with intrinsic learning motivation have more active, focused and dedicated learning behaviors, while postgraduates with external learning motivation have weaker learning behaviors. Among them, the reflection and critical behavior of learning is the weak point of all graduate students' learning behavior, especially for doctoral students. The values of learning behaviors of female graduate students are slightly lower than those of male students, especially reflective and critical behaviors. The research suggests that postgraduate students should improve their intrinsic motivation for learning, cultivate their critical and reflective abilities, and encourage them to have the courage to question and correctly evaluate. Teachers should change their teaching content and methods to form an atmosphere for discussion and research. Doctoral students should pay more attention to the reflective, critical and evaluative learning process and other higher-order learning processes. At the same time, universities should establish a long-term investigation mechanism of postgraduate study involvement and satisfaction.

Keywords: postgraduates courses; investment in learning behavior; learning motivation; difference effect; teaching quality

隨著研究生教育規模的擴大及研究生教學改革的深入,我國研究生教育培養質量正面臨巨大的挑戰。課程學習是研究生培養的重要組成部分,然而,在當前的研究生教學中明顯存在研究生學習投入的主動性差、高階水平投入低、與教師互動少等現狀[1]。與此同時,隨著國家對研究生教育質量的逐漸重視,研究生課程學習投入與學習行為也越來越受到教育研究者的廣泛關注,因此,促進研究生課程學習動機的改善,鼓勵研究生學習投入的提高是研究型大學迫切需要解決的問題。學習投入是指學生在課堂內外進行教育活動所花費的時間和精力。當學生能夠充分參與教育活動時,他們將最大限度地提高學業成績并促進個人發展[2]。

一些學者對學生學習投入及動機研究的文獻進行了全面分析后指出,雖然多數研究已表明高水平的學習投入及積極學習動機能顯著影響學習效果,但是都沒有明確學習者具體哪方面的參與對學習起了促進作用,且專門針對研究生課程學習投入動機的研究還較為匱乏。研究生作為課程學習的主要參與者,其在課程學習時的學習投入度與學習動機均是影響其學習效果的指標因素。目前高校研究生課程教學環境下研究生的學習投入動機特征以及其影響學習投入的機制也尚不明晰,所以本研究緊緊圍繞上述問題合理開展研究生課程學習行為投入動機調查、揭示研究生課程學習動機的差異性及其影響性,從而提高研究生教育質量,推動研究生教育內涵式發展。

一? 研究基礎

(一)? 學生學習投入的本源探析

學習投入是指學生個人在學習期間展現出的精神活力和積極情緒,是學習者對學習本質的理解和沉浸式的體現。外國學者Kuh[3]指出教育質量的核心要素是提高學習者的投入度,并將學習投入定義為衡量學習者投入有效學習活動的時間和精力的一種方法。

“學習投入”一詞最早是在1985年由Mosher等提出的,根據“參與-認同”模型可知,學習投入是“參與”“取得成功”“認同”“不參與”“表現不良”和“情感退縮”的持續過程。此外,Miles等[4]認為學習行為投入與學習投入時間、學習的參與度以及堅韌性等因素有關。具體而言,學習投入又被細分為學習行為投入、學習情感投入與學習認知投入。學習行為投入是指學生積極參與學習活動和學習任務的行為狀態;學習情感投入是指學習者對授課老師和學習同伴的情感反應和態度;學習認知投入則與學習者對課程內容的興趣和理解相關[5]。國內學者李耀彬等通過使用回歸模型發現學習行為投入與情感投入、認知投入之間存在雙向關系,即學習行為投入可以影響和預測學習者的情感和認知投入。經由對文獻的梳理發現學習行為投入是學習投入的基本組成部分,是情感投入和認知投入的載體,同時,教師及時得到學生學習投入反饋,主動干預影響可以有效地提高學習成績。

(二)? 學生學習動機的本源探析

學習動機(Iearning Motivation) 源于20世紀80年代美國心理學家德西(E.Deci)和瑞恩(R.Ryan)等提出的一個動機理論,長期以來在教育領域的研究中都是一個非常重要的課題, 如學者Corder所提出的,動機是一個人學習的根本,是一種認知和情感狀態的激發。一旦賦予其恰當的學習動機,任何人都可以進行有效的學習。20世紀后期,斯特恩認為動機包括激勵和維持學生學習投入的需要、學習的理由和感知目標以及學習者的潛意識動機等幾個因素。Williams和Burden[6]進一步提出了他們的定義:“動機可以被構建為一種認知和情感喚醒的狀態,它導致了有意識的行動決定,并導致了一段時間的智力或體力努力,以實現之前設定的目標。” 隨著教育心理學領域學術交流的發展,國內學者也對動機的定義提出了自己的看法。朱智賢認為動機是個體的內在過程,不同的學習行為即是由內在過程所產生的結果。張春興認為動機是指引起個體活動,維持已引起活動,并使得該活動朝向某一目標的內在歷程。

綜上,動機是解釋行為的內驅力,能為個體行為提供能量和方向,可分為外在動機(即外源性動機、外生動機)、內在動機(即內源性動機、內生動機)和無動機這三種類型的學習動機[7]。根據以上定義,學習者的學習投入和學習動機與其學習收獲是在評判學生學習質量時不可分割的因素。目前相關研究大都基于本科生學習動機或第二語言學習動機開展的,針對研究生學習動機和投入的研究較少,同時對研究生學習動機及學習投入的專有界定還沒有形成,但從根本上看已有的學習動機概念對研究生教學和研究生學習行為的研究仍然具有指導意義。

二? 研究設計與數據采集

(一)? 研究界定

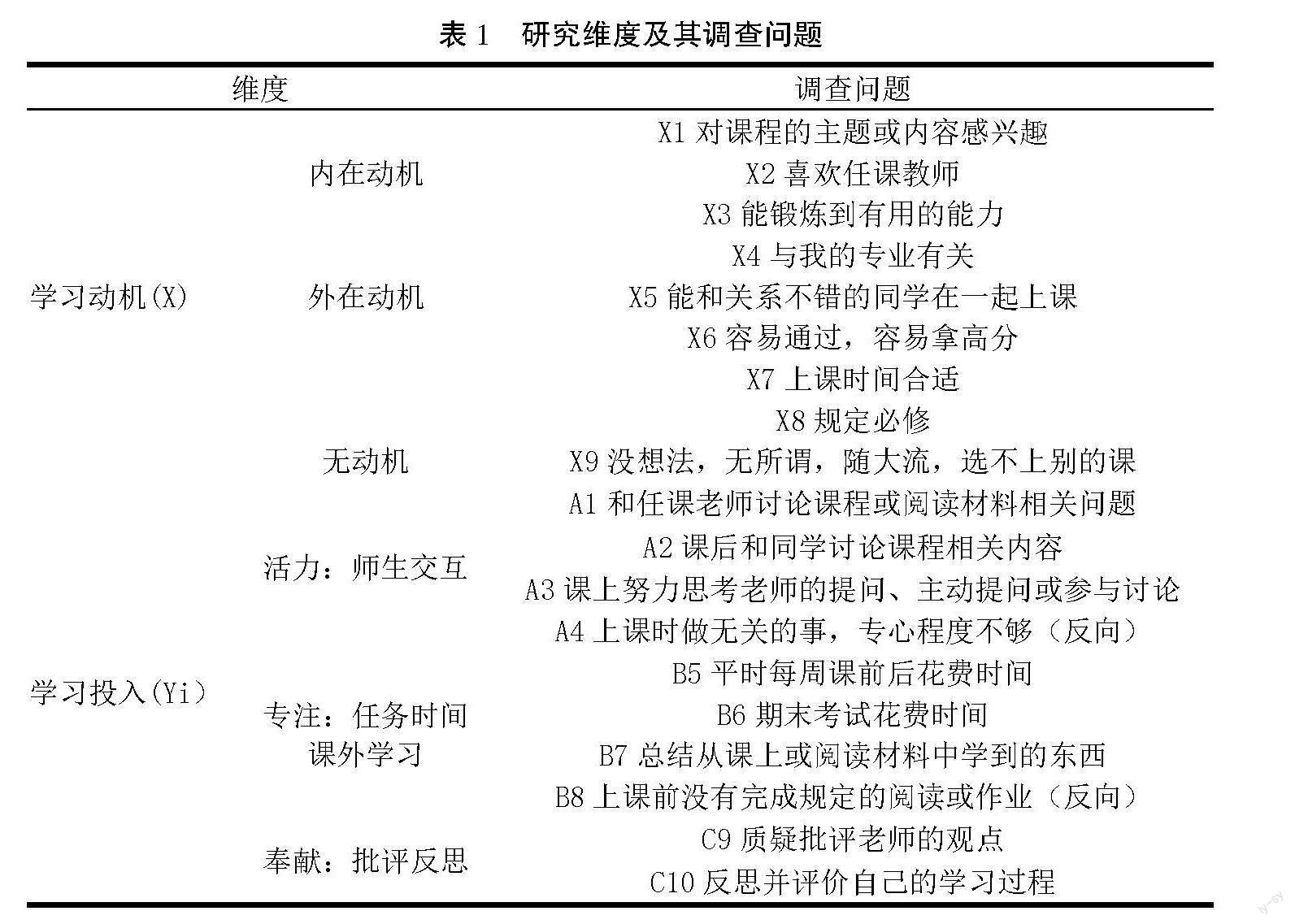

綜合國內外相關研究成果,本研究將研究生課程學習動機分為三個子維度定義并修正9個題項的測量量表。第一,內在動機(Intrinsic Motivation)是指因課程學習本身具有的吸引力所引起的積極自主動機,與之相連的是研究生對課程學習本身的興趣熱情與求知欲。第二,外在動機(Extrinsic Motivation)是指那種不是由課程學習本身引起的學習動機,而是由其他外部力量、外部環境、外部刺激或原因激發而來的動機。第三,無動機(Amotivation)是指研究生個體學習行為與課程學習內容和內外部學習動因無關。本研究從感興趣、鍛煉能力、喜歡老師三方面體現內在動機,從規定必修、專業有關、同學一起、時間合適、容易通過五方面體現外在動機,沒想法無所謂體現無動機。其問題選項為名義選項,表1為本次研究設定的學習動機的1個題項的9個選項及其問題。

據上述文獻所述研究生課程學習投入主要分為行為投入、情感投入與認知投入,但需要表明的是本次研究重點是分析研究生學習行為投入,并按照Schaufeli等[8]所提出的心理機制將研究生課程學習行為投入分為三個維度:活力度(Vigor)指在課程學習中的積極的投入度與參與度;專注度(Absorption)則是指飽滿的學習熱情,用以大量精力自愿投入到學習中;奉獻度(Dedicated)是指研究生個體所具有強烈的意義感、反思性、批判性以及勇于挑戰。本研究以學生課堂參與、師生交流互動體現活力維度,以學生任務時間、課外投入學習體現專注維度,以質疑批評老師觀點及反思評價體現奉獻維度。表1為本次研究即設定修正10個題項的調查問題,其中每個問題的回答選項包括從不(Never)、有時(Occadionally)、經常(Often)、頻繁(Very Often)四個等級,“從不”得1分,“有時”得2分,“經常”得3分,“頻繁”得4分,均為連續數值,任務時間B5和B6選項為時間單位的連續數值。

課程學習行為投入受很多因素影響,本研究僅從不同學習動機對學習行為差異及影響維度進行實證。此外,由于個人背景特征對研究生課程學習產生的影響,本次研究還設定了研究生年級、性別及專業類別等研究生特征題項,旨進一步深入探究其對課程學習投入動機等行為的影響。

(二)? 研究對象與數據收集

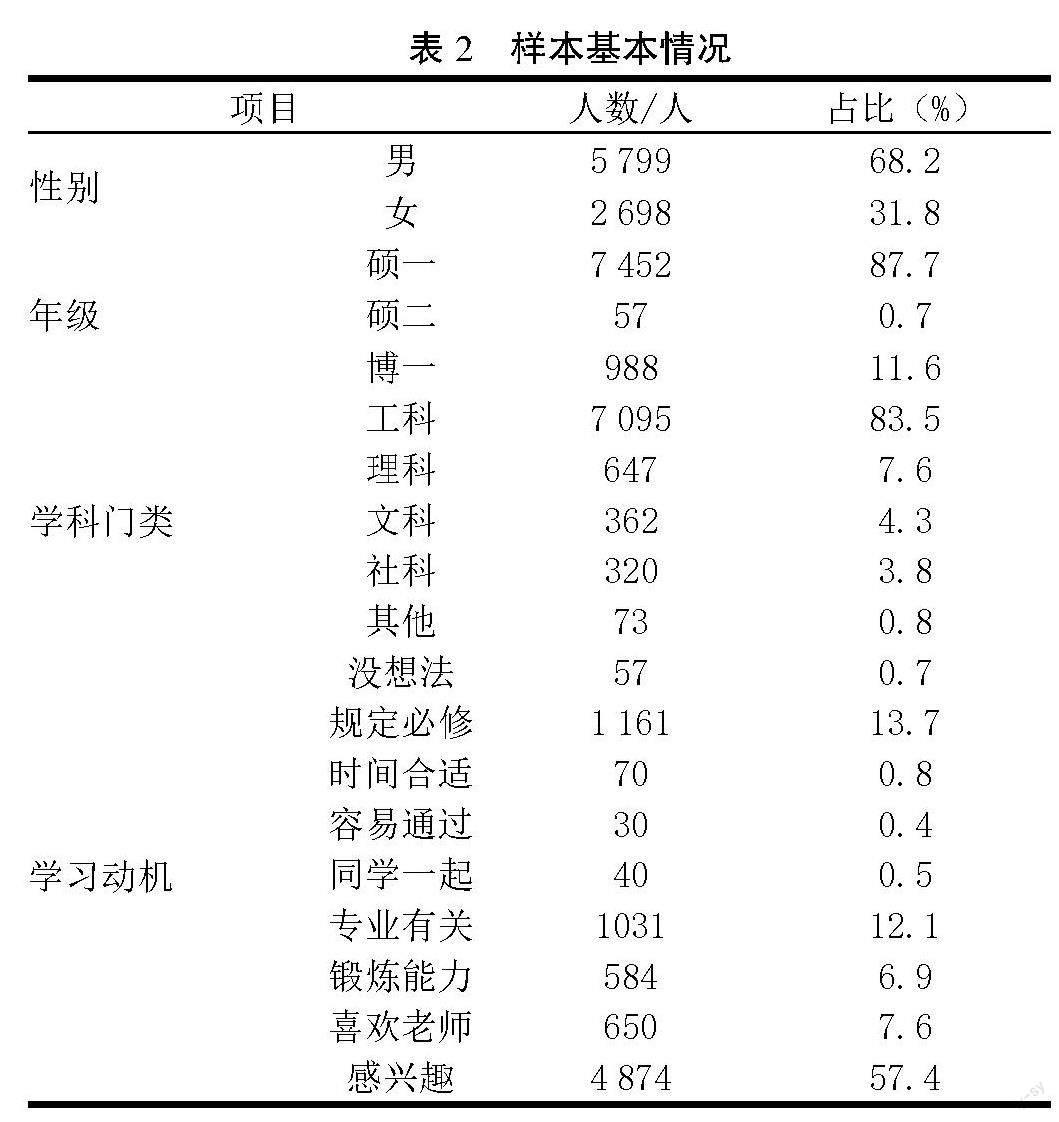

本次研究對某大學研究生課程學習投入、動機及學習行為進行了調查,該校為“雙一流”大學,有較強的工科實力,研究對象主要覆蓋了包括17個學院的課程,涉及公共課、專業課、專業基礎課和專業技術課等多種課程類別,調查課程共計391門,占該校本學期研究生課程的21%,其中留學生課程31門。本次研究調查的時間從2020年7月開始,共計回收樣本8 790份,經數據有效性處理,有8 497份問卷有效,其中碩士生問卷7 509份,博士生問卷988份,表2為調研樣本基本情況。參與調查的391門課程中有284門采樣比較充分,另有107門采樣不足。基于總體樣本數和采樣整體情況,筆者認為本次調查結果具有代表性,統計數據可以代表西北工業大學的研究生總體反饋。

表2? 樣本基本情況

參與調查的學生中,碩士一年級研究生占比為87.7%,其次是博士一年級研究生占比為11.6%,其重要原因是一年級碩士研究生與博士研究生參與課程學習的機會更多。此外,從性別比例來看,男生約占68.2%,女生約占31.8%。從專業大類分布來看,參與調查的學生超過八成是工科研究生,少數是理科研究生,文科和社科的研究生均不超過5%。

(三)? 研究問題及分析方法

本研究主要涉及以下問題:①學生在不同動機下的學習活力和專注奉獻程度如何?②學生課外學習投入時間如何?③學生學習過程中批評性學習與反思評價情況如何?④不同特征學生在不同動機下的學習行為如何?⑤學生在不同動機下的學習行為相關性和影響程度如何?

此項研究的數據分析首先采用因子分析方法計算每個調查問題對其因子的貢獻系數,根據選項計算每個因子上的得分。其次,利用描述性統計方法計算每個學習動機和學生個人特征在每個因子上得分的均值。再次,計算不同特征學生學習動機之間每個維度上均值的差異,當顯著性小于0.05時即視為動機之間在研究維度上存在顯著性差異。最后對不同特征學生學習動機之間的均值差異進行分析和判斷。此外,為了進一步詮釋造成這種差異的原因,對構成維度的子指標進行分析,了解學生學習動機在子指標上的差異。經過學習動機與學習投入各維度變量的相關性分析及回歸分析,了解學習動機對各學習投入維度的影響程度。本研究在數據分析時只控制部分無關變量,以便進一步探討不同特征學生學習動機之間在課程學習投入上的差異,對學校提出更具針對性的解決策略。

本次研究中運用SPSS26.0軟件進行可靠性分析,檢驗問卷的整體信度與各因子信度,問卷的整體信度Cronbach's α為0.945,說明問卷的整體信度非常高;通過SPSS檢驗的KMO值為0.976(p<0.001),說明數據效度非常好,符合做各類數據分析的標準,并可以較好地呈現具有價值性、影響力的數據結果。

三? 結果及分析

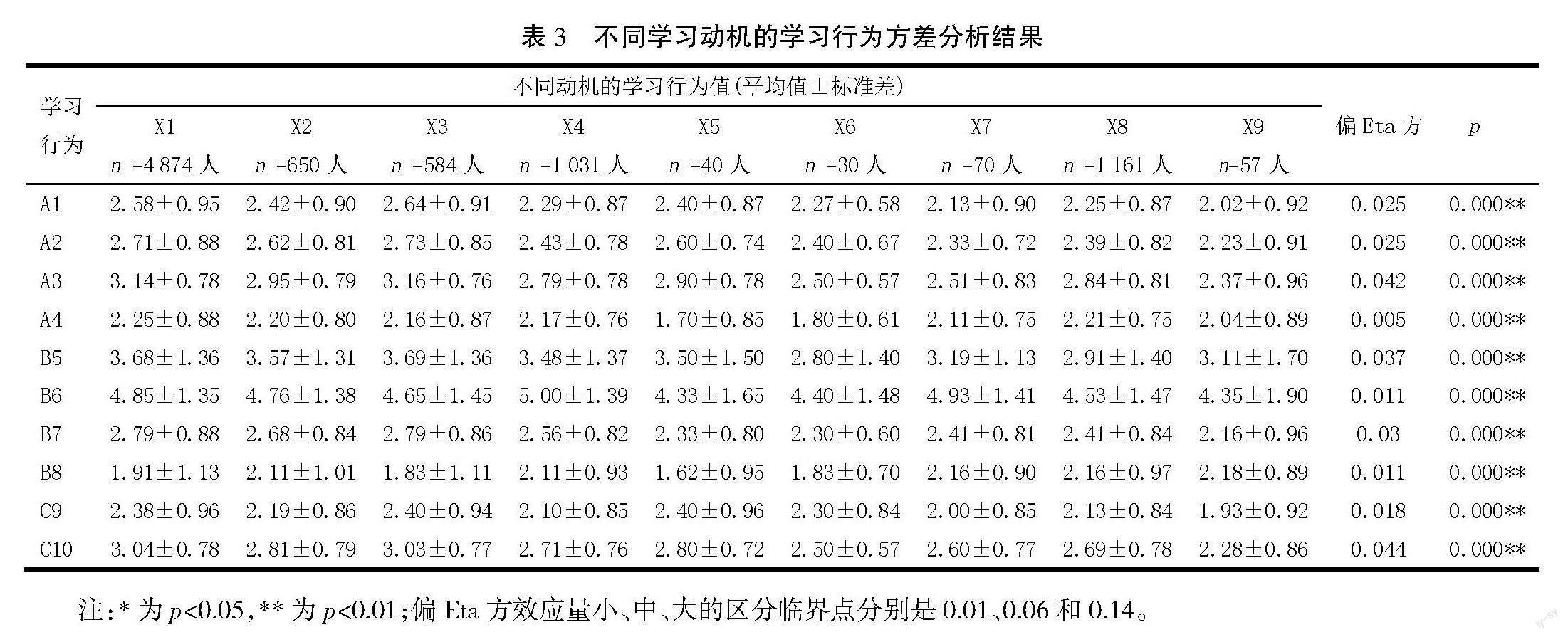

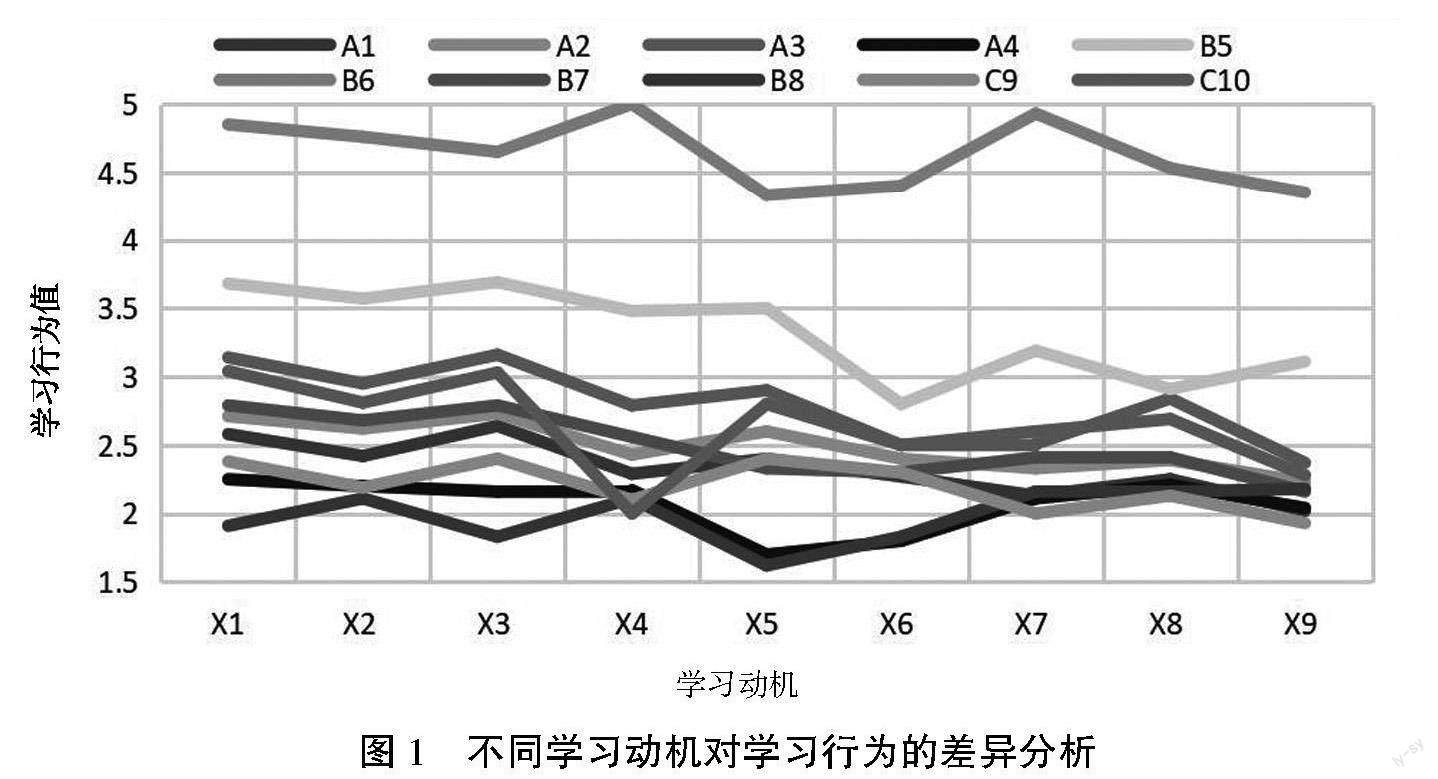

(一)? 不同學習動機的學習行為差異

不同學習動機的學生在學習行為上均有顯著性差異(p<0.001)(表3及圖1),從偏Eta方效應量看,其值均在0.01~0.05,為中等差異。從圖1可以看出,內在動機的學習行為值最高,其次是外在動機,無動機者其學習行為值均最低。學習行為中,各動機下的課上努力思考老師的提問、主動提問或參與討論項均值最高,而質疑批評老師的觀點、上課前沒有完成規定的閱讀或作業以及上課時做無關的事且專心程度不夠的均值最低(A4和B8在進行均值比較時數據進行了正向處理)。在任務時間上,期末考試花費時間要比平時每周課前后花費時間多。

70%的具有內在學習動機的研究生,能夠經常在課堂努力思考老師的提問、主動參與同學討論、認真總結學到的東西、反思并評價自己的學習過程等,平時課外花費學習時間更多,但存在期末考試學習時間相對較少、上課前完成作業不足的現象。具有外在學習動機的研究生其課程學習活力度、專注度和奉獻度均小于具有內在學習動機的研究生,其中規定必修(X8)和與同學一起上課(X5)的學生其各項學習行為均值相對較高,但與同學一起上課(X5)的研究生其平時學習時間較比其他動機者較多,但上課時專注度不足,課前閱讀及完成作業最差;與專業有關的(X4)研究生各學習行為基本均在有時與經常之間,其上課前完成閱讀和作業值較高,期末考試學習時間花費最多,但質疑老師觀點和對自己學習過程的反思及評價值最低。容易通過動機(X6)和上課時間合適(X7)的研究生各項學習行為值均偏低,尤其是上課專心程度不夠、課前完成閱讀和作業值較差、平時課外花費學習時間和期末考試學習時間花費最少,但上課時間合適的研究生其期末考試學習時間花費最多。無動機者,其各項學習行為值均在2左右,這部分動機的學生僅占樣本量的0.7%。

綜上,絕大多數學生能夠經常性地課后與同學討論、課堂努力思考及主動提問、經常總結學到的知識、反思評價自己的學習過程,但在與教師討論問題、課堂專心程度、課前完成作業及質疑批評老師觀點等方面的學習行為僅為“有時”。持有內在學習動機學生的學習行為值較高,持有外部學習動機學生,其中與專業有關動機的學生學習行為相對積極些,其他外在動機的學生其學習行為都存在一些問題,其背后的原因,需要進一步分析。無動機學生的學習行為均較差,為此激發研究生內在學習動力顯得尤為重要。

(二)? 性別因素對不同學習動機學生的學習行為影響

從研究生內在學習動機來看,性別因素對研究生學習行為投入有所影響。這主要表現在男性研究生在各項學習行為投入上均稍強于女性研究生,尤其是與老師討論與質疑老師觀點等相關師生互動的學習行為。從外在動機來看,女性研究生各項學習行為值也均低于男性,但與同學一起上課的女性研究生比男性研究生的課堂參與程度高,且上課時專注度、活力度也相比較好。從無動機來看,女性研究生整體學習行為投入表現高于男性研究生,其中尤其是期末考試學習時間花費、課前完成作業、質疑批評老師觀點及反思并評價自己的學習過程較為明顯。

本研究發現男女生的學習動機有明顯差異但整體差異不大。但男生的學習行為的批判性、挑戰性及與教師的互動性遠優于女性,這某種程度上說明男生更喜歡接受挑戰且有膽量,偏愛解決復雜問題,其高階學習能力和創新能力相較女性更強,女性研究生更應該加強高階學習能力的培養和鍛煉。這與Amabile等的研究結果有所不同,Amabile等對美國被試的研究發現無論在內生和外生動機總分上還是在其組成成分上都不存在性別差異,而筆者的研究卻在內在和外在動機形成的學習行為維度上發現了性別差異,結合社會文化背景的差異分析,這可能與中國社會對男性和女性成就水平進行評價時的潛在假設有關:男性先天具備比女性更多的成功特質與暗示,即使缺乏成功的表現也不妨礙其成功的進程[9]。在這種社會評價處于劣勢地位的女性就要時刻關注外界對自己言行和成就的評價,爭取積極評價以防止劣勢加劇。相比之下“社會文化給了男性足夠的探索和犯錯誤的空間”,這無形中鼓勵了他們的探究和挑戰精神[10]。

(三)? 學位因素對不同學習動機學生的學習行為影響

具有內在學習動機的博士生學習行為投入均較低于碩士生,其中博士生質疑老師觀點、反思評價自己的學習、課后討論課程與碩士生有較大差異,博士生的批判反思學習行為差于碩士生。但博士生期末考試投入時間相比于碩士生多,說明相當一部分博士生的課程學習平時努力較小,期末時為應對考試投入更多的時間,另外對課程感興趣和喜歡老師的博士生與碩士生學習行為相比較差異非常小,說明發自內心興趣和喜愛的課程無論博士生和碩士生都會在行為上投入。具有外在學習動機的博士生和碩士生的學習行為差異較大,但在高階學習投入上恰恰具有內在學習動機的博士生要高于碩士生,主要體現在與同學一起學習、時間合適和容易通過的博士生。

總體來說,博士生學習投入程度低于碩士生,這在側面揭示出博士生在課程學習上存在的問題,尤其是經過實證后發現博士生在創新思維和創新能力方面的缺失,與此同時,其對質疑老師的批判精神和能力以及反思學習行為投入較弱再次說明博士生整體對課程學習的不重視,這一現狀值得培養單位認真總結反思,并提出改進舉措。

(四)? 學科因素對不同學習動機學生的學習行為影響

不同學習動機下的學科門類其學習行為均有差異,但其差異較為復雜。課程感興趣的研究生其學習行為基本無差異,各學科門類的研究生其課堂努力思考和課外花費學習時間的學習行為差異也較小。具有內在學習動機的文科研究生其師生交互、課堂參與和任務時間、課外學習行為較高,理科學生其批判反思的學習能力較強,相比占有大比例的工科研究生其各項學習行為均不突出。具有外在外學習動機的社科研究生其師生交互、課堂參與、任務時間和課外學習行為較高,同樣理科研究生其批判反思的學習行為能力較強,文科學生期末學習時間相比較長,同樣工科學生各項學習行為均不突出。

綜上,由于學科差異與學科的要求不同可知,人文科學或社會科學的研究生在學習行為的活力度和專注度上普遍較強于理工科研究生,理科研究生在學習行為的奉獻度上普遍較強于其他學科研究生,工科研究生各項學習行為普遍不突出。

(五)? 學習動機對學習行為的影響

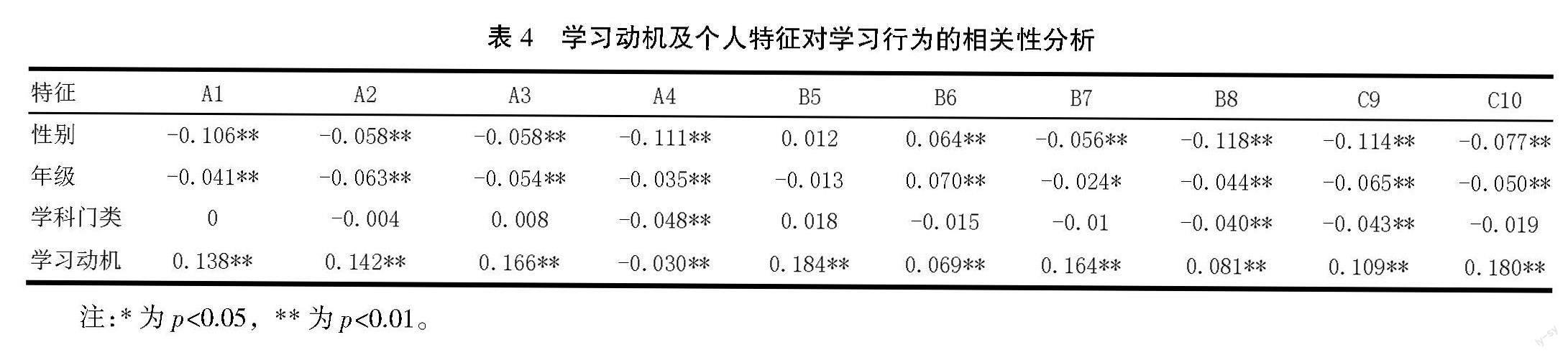

通過表4對研究生學習動機及個人特征對學習行為的相關性分析,不難發現,學習動機與每一項學習行為投入之間均存在顯著的相關性,研究生個人特征與學習行為投入之間存在一定的相關性,其中研究生性別與其學習行為的相關程度最大,研究生年級次之。

從性別與其學習行為的相關性分析來看,除平時每周課前后花費時間外,研究生性別與其余各項學習行為均呈顯著性相關,其中期末考試花費時間為正向相關,其他各項則為負相關,即在期末考試投入上女性比男性的投入高,而其余各項學習行為投入程度男性均高于女性。從年級上看,平時每周課前后花費時間呈現無相關關系,總結所學呈一般相關關系外,研究生年級與其余各項學習行為也均呈顯著性相關,其中期末考試花費時間為正向相關,而其他各項則為負相關,即在期末考試投入上博士研究生投入高于碩士研究生,而其余各項學習行為投入程度碩士研究生均高于博士研究生。學科門類僅與A4、B8、C9這三項學習行為呈顯著性負向相關關系,即說明在上課專心程度上、完成作業的情況上及質疑老師觀點這三種學習行為上有相關關系。

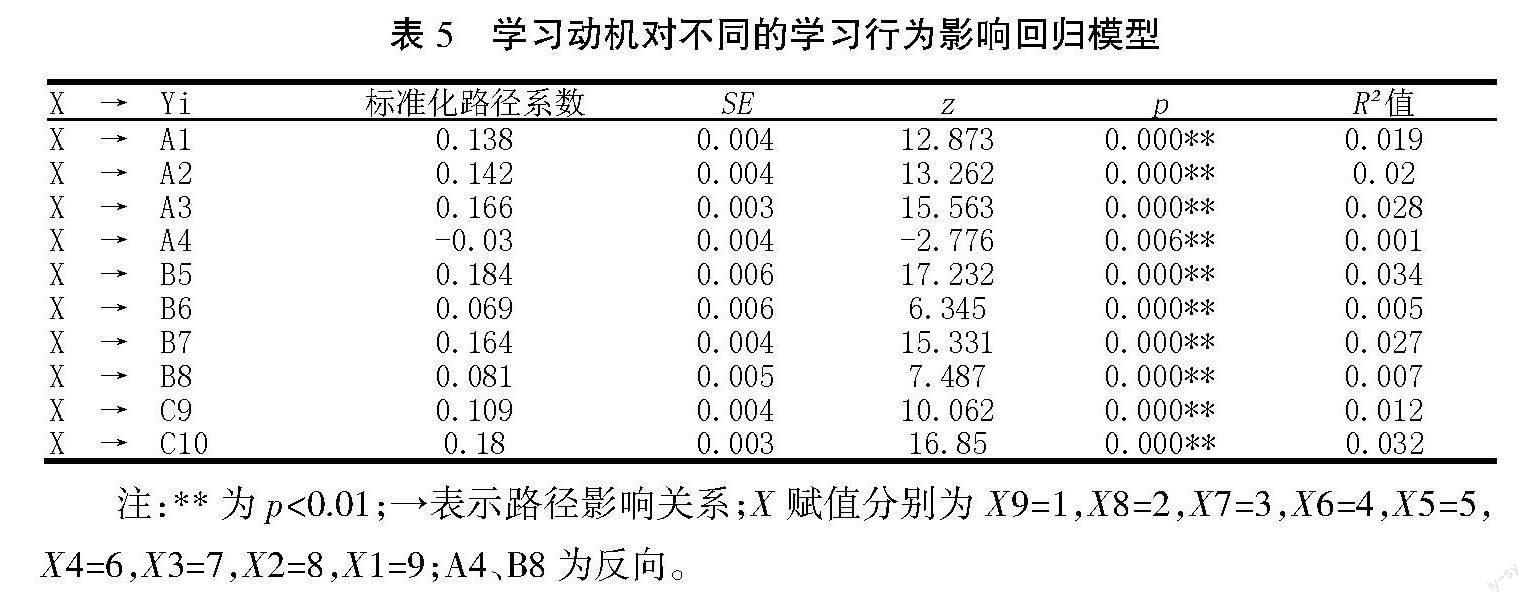

研究生學習動機對不同學習行為的線形回歸模型表5中,可以得到研究生學習動機對除“上課時做無關的事,專心程度不夠(A4)”外的各項學習行為投入均呈顯著性正向影響關系,這意味著具有內在動機的研究生對其各項學習行為的影響更深,具有外在動機的研究生次之,最后是無動機的研究生,而內在動機中對課程感興趣的動機其學習行為值最高,其次是能鍛煉到有用能力的動機。聚焦于投入程度上可發現,具有內在動機的研究生與任課老師探討的問題越多,與同學討論相關課程的內容越多,上課投入程度越高,專注課業任務的時間越長,并經常總結課上所學,勇于進行批判性思考質疑老師觀點并善于反思評價自身。學習動機與上課做無關事(A4)雖然呈現顯著性負向影響關系,但是由于A4設定為反向問題,是以意味著無動機上課的研究生上課更容易做無關的事,專心程度不夠。此外,課前沒有完成規定的閱讀或作業(B8)也為反向問題,是以說明無動機的研究生在課前完成作業的學習行為投入上要高于具有內外在動機的研究生,此學習行為需進一步研究。

四? 結果討論

(一)? 提高研究生學習主動性,增強內在學習動力

教師應注重增強研究生內在學習動機使其課程學習行為更加有活力度、專注度和奉獻度,與此同時積極發揮反思挑戰性任務的促進作用,在互動模式中不斷提高研究生的專業化學習行為。在互動交往的過程中,研究生更應該融入課堂這種團隊氛圍,進而能夠對同伴的學習行為有更加深入和全面的認識,見賢思齊、揚長避短,尋找并逐漸塑成適合自身發展的專業化學習行為[11]。具有外在學習動機的研究生都不能較好地表現學習行為,即使有課程學習與專業相關學習動機的學生也僅僅靠努力學習該課程,但缺乏主動性,其學習行為的挑戰度非常低,甚至低于無動機的學生,因此即使外在動力能夠在許多方面有效幫助學生開展課程學習,但因為缺乏內在動力,將對其后續開展研究工作帶來負向影響。課程教師在開展教學過程中應關注學生學習動力,激發學生學習的內在動力,使研究生在課程學習上樹立正確的意識,加大對課程投入的自覺性,為進一步的研究生涯打好堅實基礎。

(二)? 培養研究生批判和反思能力,鼓勵學生勇于質疑且提供正確評價

通過提升對學生課程學習的期望和采取促進學生課程學習投入度的措施向課程教學要質量[12]。一方面,教師應提升研究生課程學習要求,尤其是對課程學習難度、強度以及高階學習能力的要求;另一方面,應提升研究生的學習內在動力和學習的自我挑戰度;同時推進推動研究型教學,培養學生的批判性思維與探索精神;最為重要的方面是其最終目的是教師應為研究生開始對所學專業知識有更深體會做好教學準備,循序漸進地讓學生獲得未來學術研究能力和獲得專業知識及研究方法能力[11]。對于研究生,不僅要在課堂內外積極參與研討、進行師生互動、勇于批評反思,還應建立以提升自身科學研究素養、主動探索精神、增強學術視野為目標的學習范式,研究生應由單學科思維轉向綜合反思,由淺顯轉向深入,形成宏觀的問題意識和評價能力。

(三)? 教師改變教學方法,形成討論和研究氛圍

應構建學科、專業交叉培養的選課選修模式,創建開放課程體系,提升研究生的學習興趣和課程學習的自我挑戰度。改進教學模式,營造“以學生為中心,以研究為目標”的教學氛圍,為研究生課堂研討及研究方法訓練提供機會[12]。改變教學方法,積極推進“MOOC+SPOCs 混合式教學”“大班授課、小班研討”“翻轉課堂”和“移動課堂”等教學模式改革,深入探索“PBL教學”“情景教學”“案例教學”等教學方法的應用[13],以及應用“實踐教學”“研究式教學”“項目式教學”等以研究和實踐訓練為主的教學方法。

(四)? 博士生應更注重反思性、批判性、評價性等高階學習要求

通過對一年級博士生課程學習行為的研究發現,博士研究生課程學習中的反思度略弱于碩士研究生,此結論與博士生的培養要求相違背。博士生培養重在學術研究能力的培養,發揮其課程學習過程中的反思、評判和評價能力,在課程學習的互動交往中,評價并反思自身學術研究的不足,尋找自身的潛力和優勢,逐步實現專業成長顯得尤為重要。博士生應在集體的學習中形成成長的觀點和思維,才便于維系其專業和跨學科研究的良好狀態,“跨學科小班”上課有利于不同觀點和思維的碰撞和訓練,不同學科教授授課也利于博士生采納和批判不同教師的觀點,那些只有兩三人的博士生課程應予以取締。博士生課程教師及博士生導師應對博士生課程學習提出更高的高階學習要求,同時也對教師自身的教學能力和研究能力提出更高的要求。

(五)? 建立長效性的研究生課程學習投入度及滿意度調查

研究生課程學習投入度及滿意度調查研究工作有利于及時掌握各年級、各學科、不同動機研究生的學習投入程度,將質性研究和量化研究相結合,深入了解學生和研究生學習方面存在的問題,制定相應的補救和改進措施并提供實證性研究依據,改善研究生課程教學內容,改進研究生課程教師的教學方法,將無動機學生和外在動機學生向內在動機學生轉化,以提高研究生的高階學習行為。

參考文獻:

[1] MA J, HAN X, CHENG J G, et al. Examining the necessary condition for engagement in an online learning environment based on learning analytics approach: The role of the instructor. Internet and Higher Education,2015(24):26-34.

[2] KUH G D, CHEN D, NELSON L. Why teacher-scholars matter: Some insights from FSSE and NSSE. Liberal Education,2007(93):40-45.

[3] KUH G D.Assessing what really matters to student learning[J]. Change,2001(3):10-17.

[4] MILES S B, STIPEK D. Contemporaneous and longitudinal associations between social behavior and literacy achievement in a sample of low-income elementary school children[J].Child Development,2006(1):103-117.

[5] SKINNER,ELLENFURRER,CARRIEMARCHAND, et al. Engagement and disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic?[J].Journal of Educational Psychology,2008(4):765-781.

[6] WILLIAMS M, BURDEN R. Psychology for Language Teachers[M].Cambridge: Cambridge University Press,1997.

[7] DECI E I, RYAN R M. Intrinsic motivation and self-determination in human behaviors [M]. New York: Plenum, 1985.

[8] SCHAUFELI W B, SALANOVA M, GONZA'LEZROMA' V, et al. The measurement of engagement and burnout: a two sample confirmatory factor analytic approach[J].Journal of happiness studies,2002(1):71-92.

[9] AMABILE T M, HILL K G, HENNESSEY B A,et al.The Work Preference Inventory:Assessing intrinsic and extrinsic motivational orientations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1994,66(5):950-967.

[10] 池麗萍,辛自強.大學生學習動機的測量及其與自我效能感的關系[J].心理發展與教育,2006(2):64-70.

[11] 高嵩,蔣艷雙,蘇瑞.我國高校專業實踐共同體的學習機制——一項基于博士研究生學習行為的性質研究[J].高教論壇,2020(10):101-104.

[12] 常桐善.中美本科課程學習期望與學生學習投入度比較研究[J].中國高教研究,2019(4):10-19.

[13] 張煒.中美高校課程體系的改革進程與動因分析[J].中國大學教育,2020(10):8-13.