新冠疫情以來中國的出生人口波動解析

張翠玲 ,封婷 ,鄭真真

(1.中國人口與發展研究中心,北京 100081;2.中國社會科學院 人口與勞動經濟研究所,北京 100710)

2020年初以來在全球擴散的新冠疫情,明顯沖擊了受疫情影響地區人口的生育、死亡和遷移的既有模式,帶來了非常規的生育減少、死亡增加和遷移的遲滯。由于新冠疫情在不同國家不同時期傳播的交疊往復和病毒變異,疫情的流行斷斷續續持續了三年之久,其影響可能還會持續更長時間。聯合國人口司發布的《世界人口展望2022》,估算了1950年以來近7 000次危機導致的額外人口死亡及其年齡性別模式,包括戰爭沖突、自然災害、疾病流行以及本次新冠疫情[1]。據估計,主要由于新冠疫情的沖擊,死亡人數呈階躍式上升,全球平均預期壽命從2019年的72.8歲降至2021年的71.0歲,不同地區受疫情影響程度各異,影響最為嚴重的地區平均預期壽命減少了3至4歲。受疫情影響的生育推遲導致出生人口明顯減少。為了控制疫情傳播,很多國家程度不同地采取了限制跨境遷移甚至限制國內流動的措施,盡管無法準確統計,但無疑顯著降低了全球各地和各種形式的人口流動。由于疫情導致的額外死亡和受疫情影響的出生人口減少,全球人口增長速度進一步放緩,2020年和2021年的全球人口自然增長率連續下降1個千分點[1]。

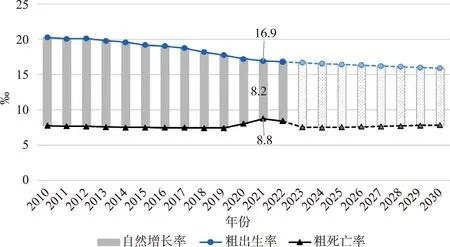

聯合國人口司2022年提供的世界人口展望數據,首次以1年間隔而非5年間隔展示出生率和死亡率的估計和預測結果,因此可顯示2020至2022年人口變動受疫情影響的情況,如圖1所示。不過,額外死亡為受疫情影響的短時期變動,預計2023年以后逐漸回到疫情之前的軌跡。而新冠疫情對生育的影響則較為復雜。由于各國疫情暴發時間和持續期不同,民眾的風險認知和政府的控制措施也不盡相同,加之各國的家庭政策和福利保障制度的差異,疫情對生育的影響在各國有不同表現。

圖1 2010—2030年全球人口的出生率、死亡率和自然增長率注:2023年及以后相關數據均為預測值。資料來源于United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2022 Online Edition, https://population.un.org/wpp/.

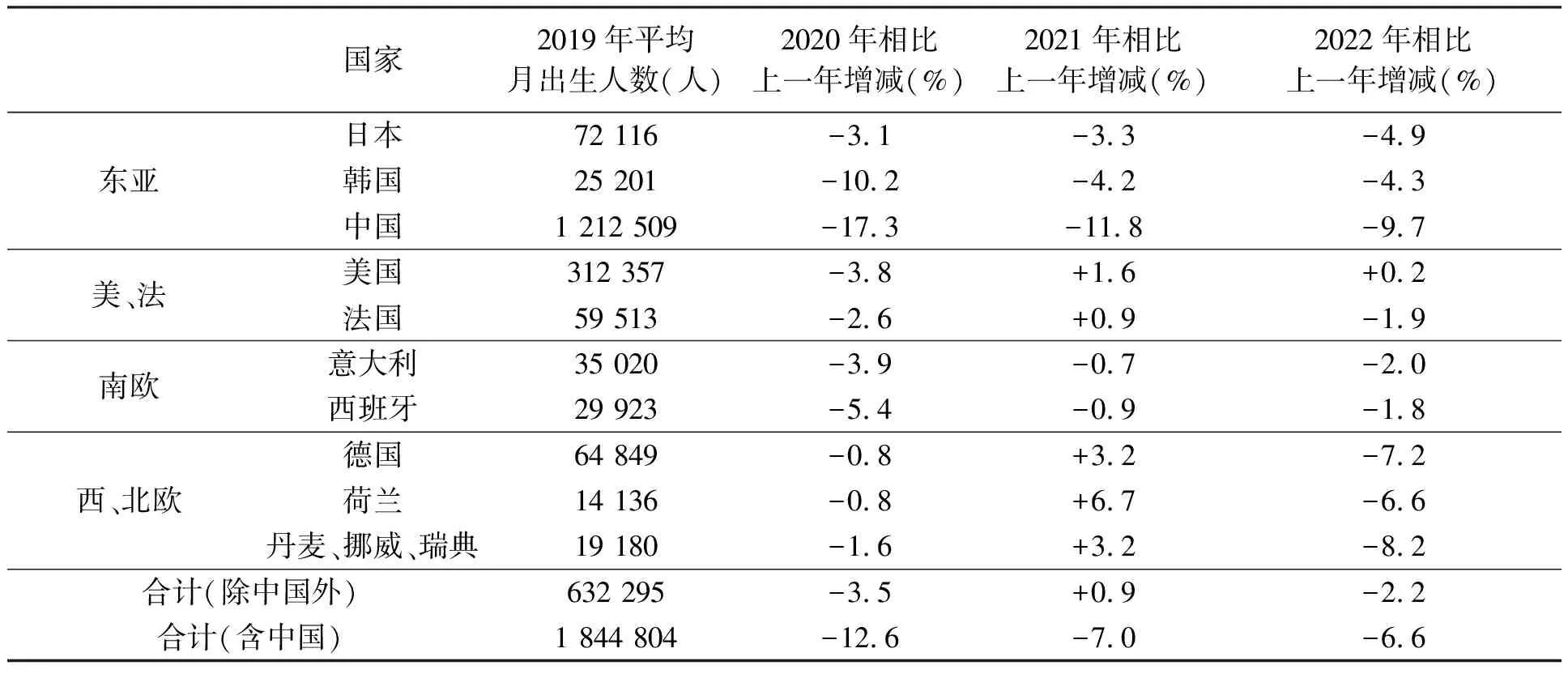

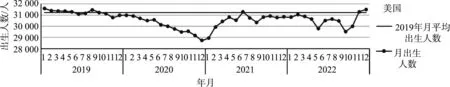

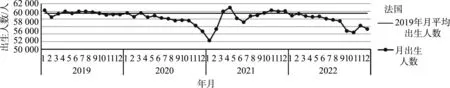

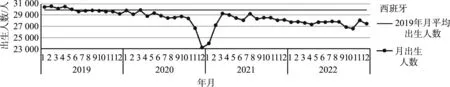

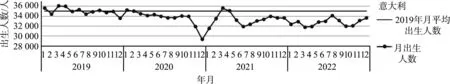

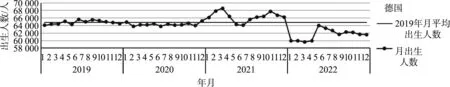

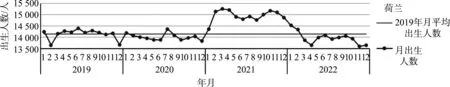

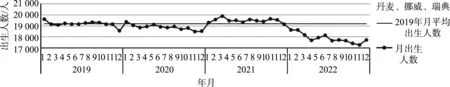

由德國馬克斯·普朗克人口研究所和奧地利維也納人口研究所共同運行維護的人類生育數據庫(HFD)自2021年3月起開始發布短期出生波動數據(Short-Term Fertility Fluctuations,STFF),收入了有可靠及時出生統計的45個國家/地區截至2022年12月的月出生數據。(1)人類生育數據庫:https://www.humanfertility.org/Data/STFF本文選取月出生人口過萬并具有典型模式的部分發達國家,包括日本、韓國、美國、法國、意大利、西班牙、德國、荷蘭、丹麥、挪威、瑞典。聚焦這些國家2020年以來的出生人口變動,探究新冠疫情對相關國家出生人口的影響,總結歸納相關國家出生人口變動的一般規律,能夠為判斷新冠疫情對我國出生人口變動的影響提供參考與對照。

新冠疫情以來我國出生人口規模持續走低,但現有研究觀察疫情影響的時期跨度有限[2],更多圍繞疫情以來部分省份(如山東、湖北等省)群眾的生育意愿變動[3-4],基于較長觀察周期的全國出生人口數據分析較為缺乏。本文將進一步使用國家出生人口監測數據,分析2019年以來的月度出生規模和季節性模式變動,以此把握新冠疫情以來我國出生人口規模波動的核心特征。同時,考慮到疫情傳播以及防控措施對舉辦結婚儀式和組建家庭的影響會導致初婚推遲,進而間接影響時期生育率,文章又從婚內生育水平和婚姻締結兩方面考察新冠疫情對生育的直接和間接影響。為更精確地區分和比較疫情對婚育的影響,文章最后對我國2020年以來的出生人口下降進行了“年齡結構變動”“有配偶比例變動”和“婚內生育率變動”的分解,以量化評估三種因素對新冠疫情以來中國出生人口變動的影響,為更加全面地認識最近幾年中國出生人口變動的內部動因提供參考。

一、國際視域下新冠疫情對國家出生人數的多波次沖擊

穩定的社會環境和可預期的經濟保障是結婚組建家庭和生育子女必須考慮的條件,社會、經濟、環境的突發事件對生育行為有明顯的負面影響,如長期經濟衰退、全球金融危機、突發惡性事件、自然災害、影響廣泛的傳染病流行等,生育推遲或減少的幅度和持續時間取決于事件沖擊程度及其后果的影響時期。新冠疫情既有人類歷史上傳染病流行的特點,又對全球化背景下的經濟發展產生較大沖擊,因此也具有經濟衰退和金融危機影響的特點。

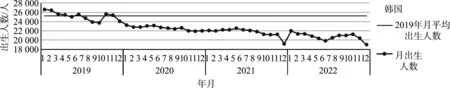

整體來看,受疫情影響,本文觀察的部分發達國家的出生規模均出現了大起大落的“過山車”現象,即出生數量在2020年底和2021年初急劇下降,2021年出現補償性回升,2022年再次大幅下降(見表1)。

一般情況下,各國月出生人數均遵循一定規律,歐美國家的出生季節模式也較為穩定:歐洲生育高峰出現在一年的開始(通常為初春季節),之后逐月遞減,美國的生育低谷出現在春季(通常為4月),之后出生數逐月遞增,到初秋之際達到高峰再遞減。在確定的地理區域內,季節性的生育模式相對穩定[5],通常不會出現反常的大起大落,因此月出生人口波動分析能較為準確地反映疫情對生育的影響。根據人類生育數據庫的短期出生波動數據,新冠疫情對發達國家生育的影響可大致分為三個階段。

表1 2019—2022年部分國家的月均出生人數變化

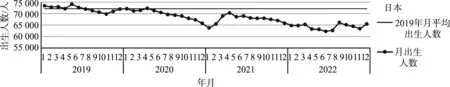

2020年新冠疫情暴發,對各國生育造成了最為集中、力度最大的第一波沖擊。伴隨著疫情傳播和防控措施的實施,人們面臨的不僅有健康風險,還有經濟方面的不確定性、日常生活的不便以及各種變化引起的焦慮情緒。疫情對生育的影響還因不同地區疫情傳播的嚴重程度、疫情的疾病負擔、疫情傳播與控制對經濟的影響程度以及育齡夫婦的風險認知而更為多樣化。很多國家的出生人口在2020年12月和2021年1月陡然下降,正對應了2020年初的疫情第一波沖擊。雖然有些地區沒有受到疫情嚴重影響,但媒體報道和健康部門對規避風險的建議均暗示了當時并不是懷孕生育的合適時機,導致女性考慮推遲計劃中的生育。歐美國家的調查結果顯示,很多女性因疫情推遲或放棄了生育計劃[6]。圖2展示的是2019—2022 年部分國家的月出生人數變化情況。從圖2可見,日、美、法、西、意等國的出生人口在2020年下半年明顯受到疫情影響而快速減少,2021年初的出生人口數減少幅度最大。與上年相同月份相比,歐盟15國2020年的最后3個月的出生人數分別下降了3.0%、5.0%和8.1%,美國2020年12月的出生人數減少了7.7%。日本、意大利、法國等國2020年12月和2021年1月兩個月的出生人數下降了10%以上。出生人口數減少幅度最大的是西班牙,2020年12月和2021年1月分別下降了20.4%和20.0%[6-7]。

第一波沖擊過后,不少國家的出生人口規模快速恢復,接近或超過2019年同期水平或出現補償性生育勢頭,呈現明顯的V型波動,如法國、澳大利亞、匈牙利和以色列。西班牙和意大利的出生人數波動情況與法國相似,所不同的是沒有明顯的補償性生育。有些國家的出生人口數基本沒有受疫情影響,如荷蘭、丹麥、挪威和瑞典等。社會福利政策和勞動力市場的波動或變化對生育具有較為復雜的作用,前者在一定程度上緩解了疫情沖擊,尤其是不與勞動就業掛鉤的家庭政策對生育的支持作用沒有受疫情影響;而為了控制疫情傳播實行的遠程辦公,增加了屬于個人的時間,有可能促進了計劃中的生育[6]。

2021年的出生恢復并不持久,不少國家2022年的出生人口數明顯偏低。首先,由于病毒變異和疫情反復,病毒感染風險幾乎始終存在,而有關病毒影響孕婦、胎兒、新生兒的知識不足,更在主觀上加劇了人們對懷孕生育健康風險的疑慮。其次,即使疫情傳播高峰已過,但防控措施并未很快放寬,甚至維持了相當長時期,從而打亂了人們日常生活的節奏和習慣,例如控制疫情的隔離和旅行限制推遲了人們的結婚計劃,不在一起居住的夫婦難得相聚,已有子女的父母疲于同時應付工作和照顧居家孩子,等等。與此同時,疫情還沖擊了不少行業的就業和收入,尤其是社會保障不夠完善的地區,家庭收入顯著減少。以上種種因素都對生育產生了較長時期的負面影響。2021年上半年在發達國家普遍接種的新冠疫苗,則帶來另一波“疫苗效應”,即鑒于未知的健康風險而避免在接種疫苗前后懷孕,相關國家2022年出生人口下降或多或少與此相關[6]。

與歐美國家相比,日本和韓國的出生波動具有亞洲國家的特點,受疫情影響的波動幅度大,持續時間長,與2019年相比月均出生人數持續減少,韓國的出生波動還與此前已經出現的生育水平下降疊加,更難以估計疫情影響程度。

由于疫情影響的復雜性和相對長期性,學者們對于疫情后是否會出現補償性的“嬰兒潮”尚未達成一致的明確判斷。

圖2 2019—2022年部分國家的月出生人數變化注:資料來源于人類生育數據庫(https://www.humanfertility.org/Data/STFF, seasonally and calendar adjusted data,2023年10月22日下載)

二、疫情暴發以來中國出生人口的變動特征

中國出生人口的波動與日本和韓國的模式相似。在低生育率社會,因為生育數量少,所以夫婦對新生兒健康尤為重視,盡可能避免任何健康風險,而包括中國在內的很多亞洲國家對疫情風險更為重視,新冠病毒變異帶來的疫情反復對生育的影響不亞于疫情初期。新冠疫情第一波、疫情反復和疫苗效應持續交疊影響了出生數量。

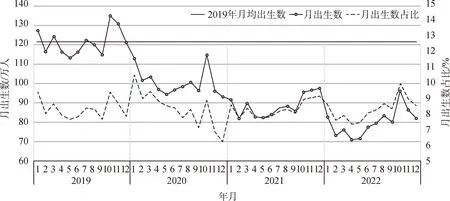

(一)出生人口逐月波動特征

中國的年度出生人口數量自2015年出現了大幅度的波動,全面兩孩政策實施后,從2015年的1 654萬上升到2016年的1 883萬,此后從2017年的1 765萬減少到2018年和2019年的1 523萬和1 465萬,2020—2022年又進一步逐年下滑,分別為1 200萬、1 062萬和956萬。

2019—2022年中國月度出生數量的階梯式走低,反映了出生數量減少趨勢與疫情影響的疊加。2019年月平均出生數量為121萬人,2020年已降至100萬,2021年和2022年的月平均出生人口數進一步下降,分別為88.5萬和79.9萬。與2015年同期相比,2018年和2019年的月出生人口數量平均下降10%到15%左右,但2020年的月出生人口在1—9月平均降幅已達到20%~30%,11月和12月更是加速下降,比2015年同期減少45%以上,明顯受到當年1月開始的疫情影響[2],反映了疫情對生育造成的第一波沖擊。盡管有些國家在2021年已經觀察到出生人數走出低谷有所反彈,但中國的情況則不同。2021年的月出生人口下降趨勢并未扭轉,月出生數量比2015年同期平均減少35%,這與2020年底以及2021年大規模接種疫苗相關。2022年的疫情反復和疫苗效應共同促成了月出生人口數進一步減少,較2015年同期月平均降幅達42%,1月份同期跌幅超過51%,2—5月跌幅均在45%左右。

(二)出生人口季節模式轉變

2020—2022年我國的月度出生模式變化,更為清晰地展示了新冠疫情對生育的影響(圖3)。長期以來我國年內嬰兒出生月度分布并不均勻,出生季節性模式相對穩健(如圖3中2019年模式),冬季為出生高峰期,10—12月出生人口所占比重較高,3—6月是出生淡季。但新冠疫情暴發后,2020年僅1月、10月的出生人數占比較高,其他常規高峰月(如11月和12月)出生人數占比均為近年來歷史最低值,常規出生低谷月(3—6月)的出生人數占比出現了近年最高值。2021年,隨著疫情的常態化發展和人們對疫情的態度以及認知更加理性客觀,出生的季節性模式逐漸向常規模式回歸。但2022年則由于疫情反復且持續時間相對較長,疫苗效應持續,各地加強了對流動和旅行的控制,社會生活和經濟活動明顯受到影響,導致當年出生的月度分布再次發生轉變,1—5月的月度出生人數占比均達到近年最低水平,7—9月出生人數占比達到近年最高水平,月度模式的變化反映出育齡群體生育決策存在較大的不確定性,在外部沖擊下極易被動地推遲和取消生育計劃。

圖3 2019—2022年中國月度出生數量(萬人)和月度出生數占當年出生數的比例(%) 注:資料來源于國家衛健委出生人口監測數據

(三)出生人口數波動的原因分析

2020年初的疫情暴發直接影響了下半年湖北城市出生人口,有調查發現所有孕早期和1/3孕中期的孕婦在感染后選擇了人工流產[8]。2020年4月大眾媒體對專家建議“感染新冠肺炎后治愈的患者,最好三個月到半年之后再考慮生育”的廣泛傳播,(2)https://www.163.com/baby/article/FA8QMIT200367V0V.html推動了更大范圍的生育推遲,尤其是四季度的出生人數下降。而2021年和2022年不同時期全國各地的疫情反復則對全國城鄉的生育產生了持續的影響,育齡群體為了規避病毒感染的健康風險而推遲或取消了備孕。北京大學醫學部研究團隊對2020年初武漢疫情對婦幼健康影響的研究發現,在受孕、胚胎發育和輔助生殖操作過程中都有感染新冠病毒的風險[8]。該團隊的研究成果和其他相關研究自2020年下半年連續在國內外學術期刊發表,國內媒體也有報道。這些研究成果是婦產科醫生的主要信息和知識來源,他們會向備孕的夫婦提出規避孕期感染風險的建議,使得育齡夫婦會重新評估孕產健康風險,從而推遲或取消了懷孕計劃;同時也不排除一些已經懷孕的女性出于對胎兒健康的擔心,為了規避健康風險終止妊娠。

2021年以后我國居民普遍接種新冠疫苗,進一步導致女性備孕的推遲。早期各級新冠疫苗接種場所發放的接種指南及媒體對接種疫苗后延遲數月(如3個月)備孕的建議較為普遍。2021年第一季度開始的疫苗接種快速普及,2021年7月第一劑次接種率已達64.9%,(3)全國疫苗接種情況數據來自中國疾病控制中心網站,網址:https://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/zl/szkb_11803/jszl_13141/202301/t20230125_263519.html到2021年底,第一劑次接種率已接近90%,覆蓋了我國絕大多數人口。截至2023年4月27日,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團接種總人數131 048.9萬人,完成全程接種127 710.0萬人,全程接種覆蓋比例達到90.6%。就業在職人員普遍接種新冠疫苗,顯然會推遲就業女性的懷孕計劃。

分階段來看,2020年初主要是疫情傳播以及控制措施對婚育產生影響,疫情傳播很快得到有效控制,其持續時間不長,但短期沖擊力較大。2021年的疫情雖主要在個別城市分散傳播,但疫苗接種相繼在各個城市開展,因此2021年生育所受到的影響來自疫苗多序次接種和疫情傳播疊加的推遲效應。2022年則由于疫情反復且持續時間相對較長,疫苗效應持續,各地加強了對流動和旅行的控制,社會生活和經濟活動明顯受到影響,從而促使個人綜合考慮健康風險、經濟不確定性或財務不安全等因素,重新評估生育決策。這些因素對夫婦推遲生育計劃有比較長期的影響,其后果持續至2023年底。據估計,截至2023年1月30日,中國大陸感染新冠的人數理論上約為12.3億人,總體感染率為87.54%[9]。如此大規模的感染群體以及當前仍零散出現的新冠感染案例,預示著感染者群體短期內的生育行為仍將進一步推遲,進而對當年乃至其后幾年的生育造成消極影響。

三、新冠疫情以來婚內生育水平和婚姻締結的變動

新冠疫情對生育行為的直接影響,主要來自疫情傳播和管控限制、出于健康考慮以及對未來的不確定性缺乏安全感,導致育齡夫婦推遲或放棄生育計劃。間接影響則來自婚姻的推遲。中國的生育主要為婚內生育,對于大多數人而言,結婚是生育的先決條件。疫情傳播以及防控措施對人們組建家庭和舉辦結婚儀式的影響會導致初婚推遲,進而間接影響時期生育率。本節從婚內生育和初婚兩方面考察新冠疫情對生育的直接和間接影響。

(一)疫情對婚內生育的影響

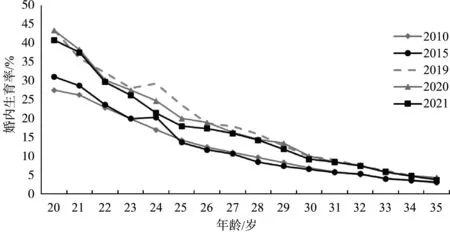

利用人口變動抽樣調查和人口普查資料估算育齡婦女的婚內生育率,我們發現生育旺盛期女性的婚內生育年齡模式基本保持不變(見圖4)。整體來看,2019—2021年的婚內生育率高于2010和2015年。然而相對于2019年,2020和2021年22~30歲婦女婚內生育率逐年下降,其中24、25歲婦女婚內生育率的差距最大,反映出婚內生育的推遲。

圖4 2010—2021年生育旺盛期女性年齡別婚內生育率(部分年份)注:育齡婦女年齡別婚內生育率根據各年《中國人口和勞動統計年鑒》年齡別生育數和年齡別有配偶人數相除計算得到

由于2019年相對于2010和2015年婚內生育率有所提高,并且2010—2021年間生育旺盛期女性的年齡分布模式保持穩定,意味著2020和2021年22~30歲婦女婚內生育率的下降很可能不是趨勢性的,而是受到疫情影響的暫時變動。由此,若疫情結束后已婚育齡婦女停止生育推遲,補償性生育增加將會推動生育率反彈和出生人口數回升。

(二)疫情對婚姻的影響

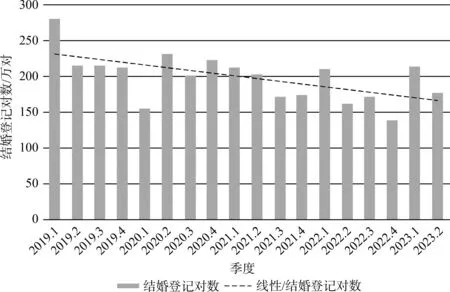

結婚方面,由于疫情傳播以及為阻斷傳播對人口流動和聚集的控制,2020年1季度的婚姻登記對數大幅下降,此后雖有所回升,但直至2021年底仍然呈下降趨勢(見圖5)。2022年由于疫情反復帶來的封控措施、醫療資源緊缺、青年失業和就業不穩定、兩地長期分居和流動限制等,結婚對數下降的趨勢進一步延伸。由于女性在家庭中承擔了主要的家務及育兒等無酬勞動,新冠疫情對女性的影響更為顯著,例如就業的不確定性和脆弱性、居家辦公和照顧居家子女進一步激化了工作家庭沖突等[10],更加劇了女性在結婚和生育方面的遲疑。此外,由于婚禮儀式往往有大規模人群聚集,疫情防控措施直接或間接抑制或推遲了青年結婚的安排;較為長期的疫情控制和居家辦公等措施還改變了已婚小家庭的日常生活規律,在封閉空間中的長期共處可能會凸顯婚姻關系的脆弱性,導致一些小家庭的解散[11],而不和諧的婚姻關系也會一定程度導致既定生育計劃的推遲或取消。

圖5 2019—2023年分季度結婚登記對數注:數據來源于相應年份的民政統計數據和統計季報(https://www.mca.gov.cn/article/sj/),年份后面的數字代表季度,如1表示第1季度

由于2010年以來中國女性初婚年齡不斷推遲[12],生育旺盛期女性有配偶比例持續下降(見圖6)。2010年25歲女性有配偶的比例為64.2%,2015年降至55.9%,2019、2020和2021年分別降至50.1%、46.1%和40.6%,11年間下降幅度超過1/3,并且下降速度在近兩年明顯加快,2021年相對于2019年下降了10個百分點。由于中國現階段仍以婚內生育為主,處于生育旺盛期的女性有配偶比例快速下降將直接拉低生育水平。

圖6 2010—2021年生育旺盛期女性年齡別有配偶比例(部分年份) 注:資料來源于各年《中國人口和勞動統計年鑒》

生育旺盛期女性有配偶比例持續下降的趨勢在疫情之前已經形成,疫情對初婚推遲和離婚增多的影響加快了女性有配偶比例下降的速度,由此,女性有配偶比例的總變動之中只有一部分是受到疫情影響,而疫情結束也很難扭轉下降的趨勢。此外,生育潛力的釋放涉及婚和育兩方面,即使疫情結束并有相關政策創造更好的生育條件,也還需要逐步釋放。

四、疫情期間出生人口下降的因素分解

以上分析展示了生育旺盛期女性婚內生育率和有配偶比例在疫情期間的下降。然而,2019—2022年我國出生人口連續下降,除了受疫情影響,育齡婦女數量下降和年齡結構老化也是重要原因。隨著三十年前出生高峰人口逐步退出生育旺盛期,育齡婦女數量和年齡分布的逐年變化引起的出生人口下降與疫情影響無關,也很難逆轉,以下將其稱為“年齡結構變動”因素,代表人口慣性的作用。

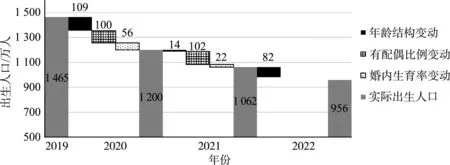

為了更精確地區分和比較疫情對婚育的影響,本部分對出生人口下降進行“年齡結構變動”、“有配偶比例變動”和“婚內生育率變動”三種因素的分解。分解方法為:(1)以上一年實際出生人口為起點,使用當前年度的育齡婦女年齡結構與上一年的年齡別有配偶比例和婚內生育率分年齡相乘后累加,計算出年齡結構更新后的出生人數,與上一年實際出生人數的差距即為年齡結構變動的貢獻;(2)繼續將年齡別有配偶比例更新為當前年度值,計算出年齡結構和有配偶比例更新后的出生人數,與上一步更新得到的出生人數的差距即為有配偶比例變動的貢獻;(3)將年齡結構和有配偶比例更新后的出生人數與當前年度實際出生人數相減,計算出婚內生育率變動的貢獻。分解結果見圖7。

圖7 各因素對2019—2022年中國出生人口下降的貢獻注:2019—2022年實際出生人口數據來自國家統計局網站(https://www.stats.gov.cn);2020年育齡婦女年齡結構數據來自《中國人口普查年鑒2020》短表,2021—2022年育齡婦女年齡結構數據來自本研究預測;育齡婦女年齡別有配偶比例計算來自各年《中國人口和勞動統計年鑒》;年齡別婚內生育率根據各年《中國人口和勞動統計年鑒》年齡別生育數和年齡別有配偶人數相除計算得到;由于缺乏當年的有配偶比例和婚內生育率,2022年出生數量未能進行相關拆解

“年齡結構變動”因素反映生育基礎人群變動的影響。中國育齡婦女數量下降、年齡結構老化將是較長時期內確定性很強的趨勢,在2020—2022年,該因素對出生人口數逐年下降的貢獻始終為正,三年合計超過200萬,占三年出生人口降幅的四成左右。2020和2022年年齡結構因素的貢獻分別達到109萬和82萬,特別是2022年,能夠解釋當年出生人口下降的八成左右。中國持續幾十年的低生育水平產生了較強的人口慣性,特別是數量龐大的1986—1990年出生隊列逐漸移出生育旺盛期,將對出生人口下降持續發揮重要作用,這部分影響很難扭轉,但應在決策和政策評估中引起足夠重視。

在婚內生育為主的社會中,“有配偶比例變動”因素反映生育實際風險群體變動的影響。隨著女性受教育水平提高和家庭制度變遷,初婚推遲和離婚增多的趨勢已持續多年,疫情的影響加速了女性有配偶比例的下降。在2020和2021年,女性有配偶比例下降對出生人口下降的貢獻分別為100萬和102萬,均超過婚內生育率下降的貢獻,在2021年的貢獻超過七成。作為生育的前置條件,女性進入婚姻成為婚育的關鍵環節,由于這部分潛能的釋放需要更多條件,也很難提出有針對性的對策,受此影響的出生人口降低的反彈空間相對有限。

“婚內生育率變動”因素反映出生育實際風險群體生育水平的影響。2020年和2021年,婚內生育率下降的貢獻分別為56萬和22萬,兩年合計對出生人口下降的貢獻率不到20%。由于育齡婦女年齡結構老化的趨勢性強,初婚推遲和離婚增多的情況未見明顯變化,即使考慮疫情影響的生育堆積釋放,2023年出生人口難有實質性的回升。

五、小結與討論

長達三年之久的新冠疫情對全球大部分地區人口的出生、死亡和遷移產生了明顯的影響。從有可靠記錄的月出生人口波動可以看到疫情顯著干擾了育齡人群的生育行為,中國也不例外。不過,與歐美國家的出生人口波動模式不同,中國的出生人口在疫情期間持續下降,尚未見補償性出生反彈。對出生人口數量下降的進一步分析發現,育齡女性年齡結構變動對出生人口下降貢獻相對較大且難以改變,婚內生育水平則相對穩定且貢獻較小,盡管疫情影響到初婚的推遲,但疫情之前已經發生的初婚推遲未來還有可能持續。中國的疫情沖擊疊加了婚育行為變化,本文多維度分析了疫情以來我國出生人口數的波動及其推動因素,但全國層面出生人口是千千萬萬個體生育決策的結果和匯集,宏觀匯總出生數據難以直接反映每一個個體在受新冠疫情影響時的婚育意愿和婚育決策的具體變動,也無法基于現有可用數據量化歸因疫情對出生人口數變動的影響。宏觀外部事件與個體生命事件、重要家庭決策之間的關聯機制與作用方式亟待更多微觀層面的數據予以補充。疫情對不同群體的收入、就業、家庭關系、親密關系、育兒壓力等的具體影響以及持續時間,仍是重要的待進一步深入研究的課題。

從近年來的不同調查結果看,中國育齡人群的生育意愿相當穩定,且沒有因三孩政策實施而提升;影響青年推遲初婚的各方面因素沒有明顯變化;政策堆積的二孩生育釋放已近尾聲。由于2020—2022年的生育明顯因疫情影響受到抑制,估計2023—2025年會有一定數量的補償性生育,生育率和出生人口數可能有小幅回升,但初婚和生育推遲的大趨勢仍將延續。

中國人口的初婚年齡近年來不斷推遲。從初婚變化的長期趨勢看,生育旺盛期女性已婚比例在21世紀持續下降。除了初婚年齡的升高,女性人口中終身未婚比例也呈上升趨勢,尤其在“80后”及更晚的出生隊列中,城鄉女性終身未婚比例將快速上升[12]。自愿不育也將對生育率進一步下降起到不可忽視的作用,近年來不生育成為一些家庭的自愿選擇,有關生育意愿的調查中開始有少數受訪者選擇理想子女數為無子女。這一趨勢的發展值得注意。

中國正處于第二次人口轉變的進程中,盡管婚育行為與歐洲始于20世紀末的第二次人口轉變有所不同,但初婚推遲、少生晚生、不婚不育的發展趨勢在疫情之前已持續十多年甚至數十年。如果沒有可預見的逆轉因素干預,初婚年齡的上升和初育的推遲將持續,二孩及以上的出生占比將逐漸上升,不婚和不育的水平可能會進一步上升。受疫情影響的三年出生堆積有可能在未來三年內得到釋放,但估計能釋放的出生總量不會超過200萬。如果缺乏強有力的生育支持政策,初婚和生育的推遲以及不婚不育仍會對未來生育水平產生重要影響。