浙江省數字經濟與綠色發展耦合協調關系測度及政策啟示

江彬 丁鐳 憶迪

摘 要:綠色發展與數字經濟的有機融合是實現區域高質量發展的重要途徑。本文以浙江省11個地級市為典型案例區,構建了包含7個子系統、37個指標的綠色發展與數字經濟評價指標體系,采用改進的耦合協調度模型對2014—2020年數字經濟和綠色發展系統的耦合協調關系進行關系測度,以期為區域可持續發展決策提供參考。結果發現:(1)綠色發展系統與數字經濟系統綜合發展水平總體都呈現上升趨勢,除了杭州外,其他城市均表現數字經濟發展水平滯后于綠色發展水平。(2)杭州是浙江省的綠色發展和數字經濟“領頭羊”,并在2019年率先進入高級協調階段,其余10個城市仍處于初級協調階段。未來,需注重城市間的差異性發展和重點扶持數字基礎設施的投入建設。

關鍵詞:數字經濟;綠色發展;指標體系;耦合協調度模型;綠色創新

本文索引:江彬,丁鐳,華憶迪.<變量 2>[J].中國商論,2024(04):-055.

中圖分類號:F127 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2024)02(b)--06

1 引言

當前,數字經濟和綠色發展是全球范圍內推動經濟復蘇和區域轉型發展的兩大支柱,我國高度重視數字經濟與綠色發展雙引擎對經濟轉型的推動作用,數字技術為中國的綠色轉型發展提供了源源不斷的助力。在生態文明理論、新發展理念和“雙碳”戰略目標的指引下,改變傳統高投入、高污染、高排放的發展模式,積極構建創新、智慧、綠色的新型城市是下一階段區域發展的重點部署和攻堅任務,離不開科技創新和信息技術的進步。隨著信息技術的快速發展,以大數據、云計算、人工智能、區塊鏈、物聯網等為代表的數字技術和數字經濟迅猛崛起,影響著居民生活和企業生產的方方面面,逐漸發展成為助推我國經濟社會高質量發展的新動能。這意味著區域綠色發展離不開數字技術和經濟的助力,也為數字技術的應用提供了載體;數字技術的發展在助推區域綠色轉型的同時,也實現了自身的壯大。因此,合理評估數字經濟的發展和綠色發展兩個系統之間的關系和所處階段,有助于全面認識區域的可持續發展水平,進而為新時代的高質量發展提供政策指引。

基于此,本文選擇中國東部沿海數字經濟和綠色轉型發展最為典型的代表區域——浙江省為例,從城市尺度出發,構建了數字經濟和綠色發展兩個系統的綜合評價指標體系,并利用修正的耦合協調模型測度了各個城市2014—2020年的耦合協調發展水平,進而提出相應的政策啟示,以期為廣大經濟轉型發展的城市提供可持續發展的政策建議。

2 文獻綜述

數字經濟與綠色發展的關系研究主要始于數字經濟與經濟高質量發展的關系測度過程中,已有研究往往將綠色發展作為城市經濟高質量發展系統中的一個維度進行考慮。在具體實證研究中,主要體現為以下幾點:

(1)數字經濟對區域社會經濟發展的作用和影響。已有研究認為,數字經濟能夠對經濟發展質量產生深刻影響,數字經濟賦能綠色發展成為學界和社會的普遍共識。數字經濟可以為綠色發展提供人才和技術等生產要素的支持、提高綠色發展的新產品產能和產出率。也有研究指出,數字經濟可以通過優化產業結構、激發創新產出、提高公眾的社會認知三個維度來激勵城市的綠色高質量發展。然而,這些研究大多從提高經濟效率、緩解市場扭曲和產業升級等視角,分析推動數字經濟發展所帶來的經濟福利,較少從城市系統角度揭示數字經濟發展的綠色福利。

(2)數字經濟對綠色創新的影響機制。已有研究從資源消耗和環境變化角度探索了數字經濟發展對綠色創新發展帶來的潛在影響。數字經濟可以實現低投入、低能耗、低成本和高效率、高產出、高附加值的產品創新和技術變革,進而實現綠色創新基礎設施不斷完善和綠色產品的不斷更新迭代。在此過程中,數字經濟促進了資源使用效率的提高和資源的優化配置,提高了生態環境的綜合治理、監管能力,可以在整體層面促進人類社會經濟活動和生態環境之間的協調、可持續發展。

總之,數字經濟和綠色發展的關系研究得到了社會和學界的共同關注。但是,已有研究較少從系統論角度定量測度和評估區域數字經濟和綠色發展之間的相互作用水平與協調關系,且較少分析這種關系階段給區域可持續發展帶來的政策啟示。

3 數據來源及研究方法

3.1 研究區概括

浙江省是“兩山”理論的發源地。黨的十八大以來,浙江省積極響應黨中央,以生態文明為抓手,積極打造環境優美、經濟發達、社會和諧、文化先進的美麗浙江。同時,浙江省是全國數字經濟先行省份,并把數字經濟作為“一號工程”來抓,將其當作推動浙江社會高質量發展的新引擎。因此,浙江省作為習近平總書記“兩山”理論的發源地和數字中國思想的重要實踐地,以浙江省為對象進行綠色發展與數字經濟耦合協調研究具有重要意義。

3.2 指標構建

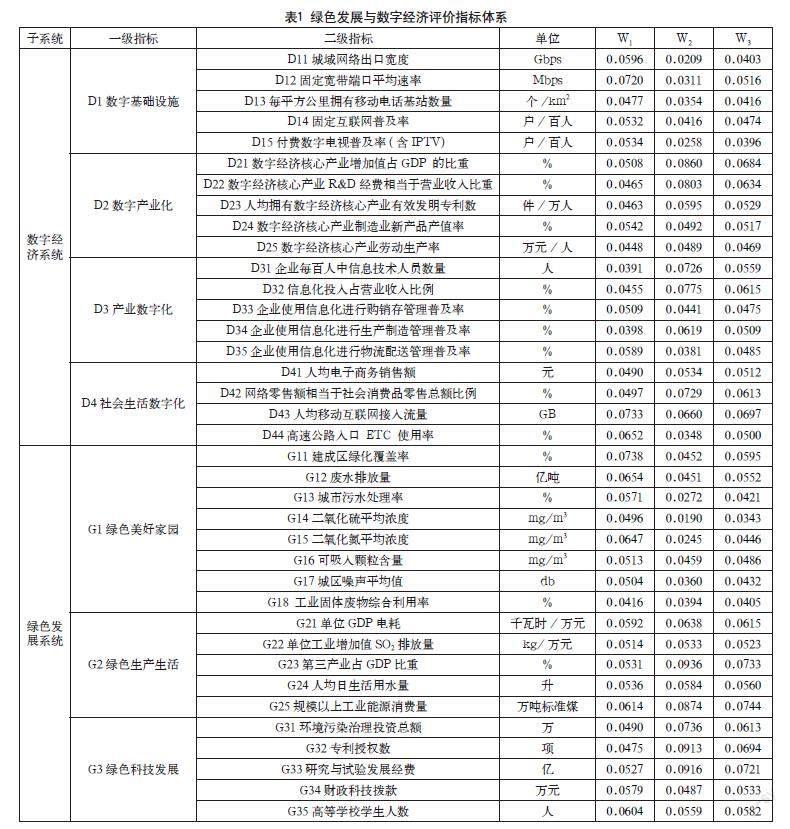

綠色發展的概念最早由聯合國開發計劃署(UNDP)和聯合國環境署(UNEP)聯合提出(UNEP,2011)。2016年后,隨著我國相繼出臺實施了《綠色發展指標體系》《生態文明建設考核目標體系》,綠色發展及其指標體系測度等研究吸引了諸多學者的關注。按照綠色發展體系指標來源分為兩類:(1)直接采用《綠色發展指標體系》中的指標進行測評。例如,李杰等(2020)采用《綠色發展指標體系》中的7個維度、56項指標測算了我國31個省市自治區的綠色發展綜合指數,并引入環境損益因子進行優化。(2)結合地區發展特色建立評價指標體系進行區域性測評。例如,劉冰和張磊(2017)則基于現有的綠色發展指標體系,構建了包括經濟增長綠色化、環境承載力、政策支持力度三個維度的指標系統,量化評價了山東省及各城市的綠色發展綜合水平。本文參照《綠色發展指標體系》,并結合浙江省實際發展情況,構建了涵蓋綠色美好家園、綠色生產生活、綠色科技發展3個子系統、18項指標的城市綠色發展綜合水平評價體系(見表1)。

數字經濟指數的測度是目前數字經濟研究的熱點話題。不同研究機構、不同學者從不同的研究視角出發,構建了不同的數字經濟發展評價指標體系,所涵蓋的數據時序長度和對象內容均有顯著差異。目前,數字經濟指數的測度主要有兩種路徑:(1)指標替代法,直接采用機構發布的數字經濟發展相關指數,比如一些數字平臺企業或研究院發布的數字中國指數、數字經濟發展指數、數字經濟工業產業指數、數字經濟指數、數字普惠金融指數等。此外,也有用“寬帶中國”實施情況作為衡量城市數字經濟發展的指標。(2)指標體系法,主要通過不同維度的子系統分解進行整理歸類,通過權重測算來評價數字經濟發展綜合指數。如柏亮和陳小輝(2020)從數字經濟的基礎發展水平、用戶數字化水平、交易數字化水平、企業數字化水平、數字經濟資本化水平和數字科學技術創新水平六個維度來評價數字經濟綜合水平。陳修穎和苗振龍(2021)從市場需求、信息應用、創新驅動、產業供給四個維度提出了數字經濟增長動力指標體系。但是,以上兩種路徑都是通過指標體系的層級設定來進行多指標構建。本文參照已施行多年的《浙江省數字經濟發展綜合評價辦法(試行)》,并考量了數據的可獲得性、科學性和完整性,構建了包括數字基礎設施、數字產業化、產業數字化、社會生活數字化4個子系統、18項指標的數字經濟評價體系。

指標權重的確定直接影響綠色發展水平和數字經濟發展水平測度的精確性。為提高測度的精確性,本文綜合采用結構熵權法(W1)、均方差決策法(W2),并基于兩種主、客觀權重進行綜合優化(W3),對指標最終賦權,進而標準化的指標利用線性加權的方法獲得兩個系統的綜合水平得分,用以最后的耦合協調度計算。

3.3 數據來源與方法

3.3.1 數據來源

本文的原始數據主要來源于2014—2020年的《浙江自然資源與環境統計年鑒》《浙江省統計年鑒》,2014—2016年《浙江省信息經濟綜合評價報告》,2017—2020年的《浙江省數字經濟發展綜合評價報告》,數據來源可靠。考慮到各項指標數據的數量級、單位量綱的差異,本文對原始數據進行極差標準化處理,正向指標采取公式(1),負向指標采取公式(2),具體計算公式如下:

其中,表示標準化處理后的數值;Xij表示指標的原始數值;Ximan、Ximin表示指標原始數據在評價期內的最大值和最小值。

3.3.2 改進的耦合協調度模型

耦合協調度模型最初源于物理學,用以探索兩個或兩個以上系統之間的協調發展關系水平,現已被大量應用于社會、經濟、環境、地理多個學科交叉領域。兩系統耦合協調度模型傳統的構建過程主要如下:

第一步,計算耦合度(C)。根據綠色發展系統的綜合發展水平(GD)和數字經濟系統的綜合發展水平(DE),計算兩系統的耦合度,計算過程如下:

第二步,計算耦合協調度(D)。根據兩系統得分,計算協調指數(T);再根據協調指數和耦合度(C)計算耦合協調度,計算過程如下:

其中,是兩系統的貢獻度,在傳統的兩系統耦合協調模型構建中,一般假定。為避免由于貢獻度系數均等分配所帶來的計算偏差,本文采用改進的系數修正模型進行測度,根據綜合發展水平對兩系統的貢獻系數進行再分配。其分配原理為:兩系統差距越大,落后系統對兩系統耦合的貢獻度越大;反之,落后系統的貢獻度越小。因此,兩系統的貢獻度可計算如下:

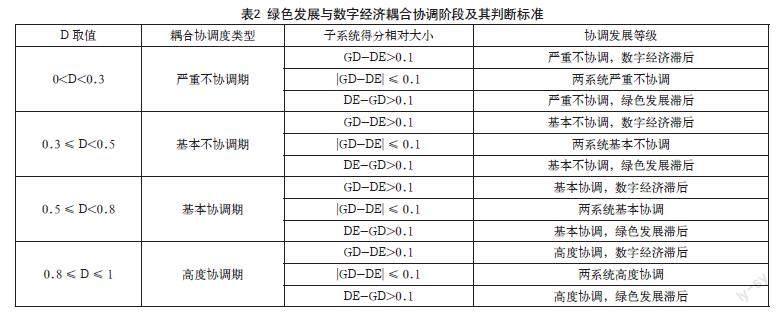

根據耦合協調度(D)的數值和兩系統綜合發展水平的相對大小,判斷其耦合協調所處階段,具體標準如表2所示。

4 結果分析

4.1 綠色發展的綜合發展水平變化

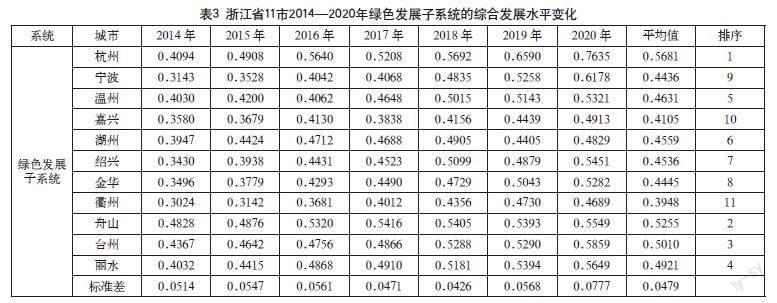

本文利用前述公式(4)的線性加權法算法,得到浙江省11個城市2014—2020年的綠色發展子系統(GD)的綜合發展水平變化,結果如表3所示。

從表3可以看出:(1)浙江省11個城市的綠色發展綜合水平總體呈現增長的趨勢,意味著全省在新發展理念的指引下,在綠色發展投入和環境改善方面取得的成效較為顯著。(2)根據2014—2020年綠色發展水平的平均值,浙江省11個城市的綠色發展綜合水平排名為:杭州>舟山>臺州>麗水>溫州>湖州>紹興>金華>寧波>嘉興>衢州。杭州的綠色發展綜合表現最為突出,而寧波、嘉興等傳統制造業發達,但是在污染物排放方面帶來的環境壓力較大,在一定程度上制約了綠色發展綜合水平。(3)從綠色發展水平總體標準差和平均值來看,城市之間的綠色發展水平差異相對較小,結合各城市發展實際和產業結構等方面的特征,未來各城市在綠色發展方面可以因地制宜,有進一步提升的發展空間。

4.2 數字經濟的綜合發展水平變化

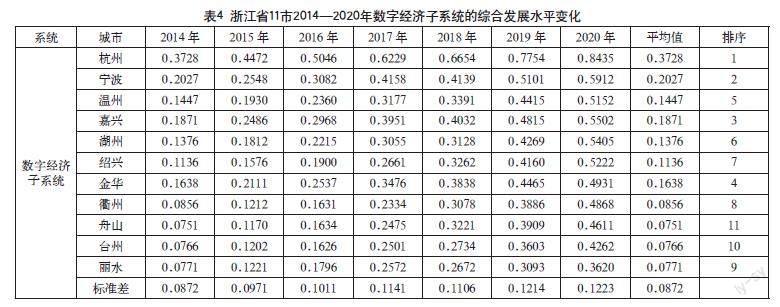

同理,利用前述公式(5)的線性加權法算法,得到浙江省11個城市2014—2020年的數字經濟子系統(DE)的綜合發展水平變化,結果如表4所示。

由表4可以看出:(1)浙江省11個城市的數字經濟發展綜合水平總體呈現增長的趨勢,意味著全省在數字經濟“一號工程”的指引下,產業數字化水平和應用方面取得了顯著的進步和增長。(2)根據2014—2020年數字經濟發展水平的平均值,浙江省11市數字經濟發展水平排名為:杭州>寧波>嘉興>金華>溫州>湖州>紹興>衢州>麗水>臺州>舟山。杭州的數字經濟發展綜合表現最為突出,主要得益于阿里巴巴等數字電商平臺,以及在數字科技領域的巨大投入和創新產出。(3)從數字經濟綜合水平的總體標準差來看,城市之間的數字經濟水平差異有一定程度的擴大,數字經濟排名前列的杭州、寧波等發達城市遠高于排名較后的臺州、舟山等城市。未來,各城市在數字經濟發展方面需要進一步考慮城市間的數字技術溢出和區域協同發展。

比較表3和表4兩個系統的綜合得分情況,可以進一步發現:(1)綠色發展系統與數字經濟系統綜合發展水平總體都呈現上升趨勢,然而數字經濟發展水平地區差異相較綠色發展差異更大。同時,數字經濟的總體增速遠高于綠色發展的增速。這是因為在城市行政區域內,作為重點推進的一號工程,近年來的數字經濟與區域GDP的關系聯系更為緊密、作用更大,數字經濟的發展也就更為迅速,而綠色發展受直接經濟的決定作用影響相對較小。(2)除杭州外,其他城市均表現為數字經濟發展水平滯后于綠色發展水平,意味著對于全省大多數城市而言,進一步加大數字基礎設施建設投入力度、提升產業數字化轉型水平具有重要意義。

4.3 耦合協調度

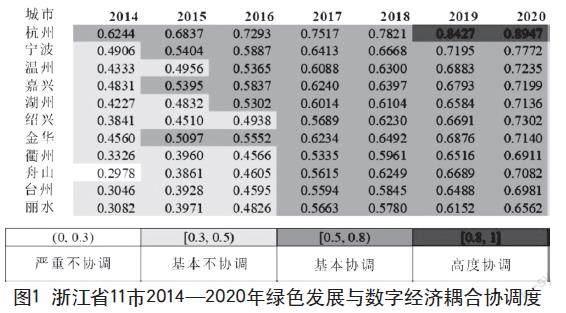

根據綠色發展水平和數字經濟發展水平,本文基于修正的耦合協調度模型計算兩系統的耦合協調度,得到浙江省2014—2020年兩系統之間的耦合協調度,結果如圖1所示。由圖1可以發現:(1)杭州從2014年的綠色發展和數字經濟的初級協調發展到2019年步入高級協調階段,其耦合協調度在2020年達到最大值0.8947;(2)寧波、嘉興、金華經過2014年的輕度拮抗階段,在2015年步入初級協調階段;(3)溫州、湖州自2014年的輕度拮抗階段,經過兩年的發展至2016年進入初級協調階段;(4)紹興、衢州、臺州、麗水從2014年的輕度拮抗經過3年的發展,至2017年進入初級協調階段;(5)舟山在兩系統的協調發展上起步較差,2014年仍處于重度拮抗階段,其耦合協調度全省最低,為0.2978,經過3年的發展,至2017年改善為初級協調階段。總體來看,在研究期內,不同城市均經歷了耦合協調階段的轉型發展和升級。

圖1 浙江省11市2014—2020年綠色發展與數字經濟耦合協調度

進一步,從省內城市間空間差異比較可以看出:(1)2014年區域差異最為明顯,杭州已進入初級協調階段,舟山仍處于重度拮抗階段,其余9市處于輕度拮抗階段;(2)2016年空間差異相對縮小,杭州、寧波、嘉興、溫州、湖州、金華6市處于初級協調階段,紹興、衢州、舟山、臺州、麗水5市處于輕度拮抗階段;(3)2018年空間差異最小,全省11市全部處于初級協調階段;(4)2019年表現為杭州率先進入高級協調階段,其余10市仍處于初級協調階段。

4.4 政策啟示

(1)持續推進數字經濟的高質量發展。為了提高綠色發展與數字經濟的協調性,浙江省應進一步重視數字經濟的發展。除了杭州外,浙江省其他10個城市的數字經濟綜合發展水平均落后于綠色發展。這表明,數字經濟的發展滯后制約了數字經濟與綠色發展的高度融合。未來,各城市需要依托科技創新和研發等投入,進一步壯大數字經濟發展規模。

(2)注重區域的差異性發展和重點扶持。各城市要結合自身的產業基礎和科技創新基礎,有針對性地補足弱項。比如,麗水市應進一步加強數字經濟與綠色發展的融合。麗水市兩系統間的耦合協調度僅為0.656,在11個城市中最低,建議麗水市加大對數字基礎設施的投入力度,大力發展數字經濟。

5 結語

綜上,本文通過綜合權重、線性加權法和改進的耦合協調度模型,測得浙江省11個城市2014—2020年綠色發展和數字經濟綜合發展水平,進而分析了兩個系統間的耦合協調關系,結果發現:

(1)浙江省的綠色發展系統與數字經濟系統綜合發展水平總體都呈現上升趨勢,除了杭州外,其他城市均表現為數字經濟發展水平滯后于綠色發展水平。

(2)不同城市均經歷了耦合協調階段的轉型發展和升級,杭州是浙江省的綠色發展和數字經濟“領頭羊”,并在2019年率先進入高級協調階段,其余10個城市仍處于初級協調階段。未來,浙江省需注重城市間的差異性發展和重點扶持數字基礎設施的投入建設。

參考文獻

Wang J, Wang B, Dong K, et al. How does the digital economy improve high-quality energy development? The case of China[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 184: 121960.

Yang, T., Zhou, K., & Zhang, C. Spatiotemporal patterns and influencing factors of green development efficiency in China’s urban agglomerations [J]. Sustainable Cities and Society,2022, 85, 104069.

Wang, Y., & He, L. Can China’s carbon emissions trading scheme promote balanced green development? A consideration of efficiency and fairness [J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 367, 132916.

Pan, W., Xie, T., Wang, Z., et al. Digital economy: An innovation driver for total factor productivity [J]. Journal of Business Research, 2022, 139, 303-311.

Li, J., Chen, L., Chen, Y., et al. Digital economy, technological innovation, and green economic efficiency—Empirical evidence from 277 cities in China [J]. Managerial and Decision Economics, 2022, 43(3): 616-629.

何玉梅,易大智,陳穎.成渝地區雙城經濟圈數字經濟與經濟高質量發展耦合協調度研究[J].科技管理研究,2022,42(15):196-203.

韓晶,陳曦,馮曉虎.數字經濟賦能綠色發展的現實挑戰與路徑選擇[J].改革,2022(9):11-23.

劉維林,王藝斌.數字經濟賦能城市綠色高質量發展的效應與機制研究[J].南方經濟,2022(8):73-91.

Ma, D.,? Zhu, Q. Innovation in emerging economies: Research on the digital economy driving high-quality green development. Journal of Business Research, 2022, 145, 801-813.

趙濤,張智,梁上坤.數字經濟、創業活躍度與高質量發展:來自中國城市的經驗證據[J].管理世界, 2020, 36(10): 65-76.

齊紹洲,林屾,崔靜波.環境權益交易市場能否誘發綠色創新:基于我國上市公司綠色專利數據的證據[J].經濟研究, 2018(12):129-143.

Ding, C., Liu, C., Zheng, C., et al. Digital economy, technological innovation and high-quality economic development: Based on spatial effect and mediation effect. Sustainability, 2021, 14(1): 216.

Jiang, B., Ding, L., Fang, X., et al. Driving impact and spatial effect of the digital economy development on carbon emissions in typical cities: a case study of Zhejiang, China. Environmental Science and Pollution Research, 2023, 1-18. https://doi.org/10.1007/s11356-023-29855-1

李杰,陳異暉,董林,等.綠色發展指標體系的環境損益優化分析[J].生態經濟, 2020, 36(11): 209-214.

劉冰,張磊.山東綠色發展水平評價及對策探析[J].經濟問題探索,2017(7):141-152.

程文先,錢學鋒.數字經濟與中國工業綠色全要素生產率增長[J].經濟問題探索,2021(8):124-140.

郭峰,王靖一,王芳,等.測度中國數字普惠金融發展:指數編制與空間特征[J].經濟學(季刊),2020,19(4):1401-1418.

李廣昊,周小亮.推動數字經濟發展能否改善中國的環境污染:基于“寬帶中國”戰略的準自然實驗[J].宏觀經濟研究,2021(7):146-160.

柏亮,陳小輝.數字經濟如何影響工業SO2排放:理論解讀與實證檢驗[J].東北財經大學學報,2020(5):73-81.

陳修穎,苗振龍.數字經濟增長動力與區域收入的空間分布規律[J].地理學報, 2021, 76(8):1882-1894.

方雪娟,丁鐳,毋瑾超.寧波健康城市建設與城市化發展的耦合協調關系評價:基于健康中國視角下[J].中國農業資源與區劃, 2019, 40(12):195-202.

陸媛媛,劉超,曾克峰,等.寧夏城市化與生態環境耦合協調關系[J].中國沙漠, 2016, 36(4):1198-1206.

Hua, Yd., Hu, Km., Qiu, Ly. et al. Exploring the interaction relationship between Beautiful China-SciTech innovation using coupling coordination and predictive analysis: a case study of Zhejiang [J]. Environment, Development and Sustainability, 2022, 24: 12097-12130.