論哈佛感官民族志實驗室紀錄片的身體在場與沉浸想象

李欣澤

隨著后現代主義的興起,長期由笛卡爾(René Descartes)壟斷的身心二分思想逐漸走向危機,身體不再僅僅被看作是連接心智與外部世界的媒介,在福柯(Michel Foucault)、特納(Victor Witter Turner)、布爾迪厄(Pierre Bourdieu)、吉登斯(Anthony Giddens)等學者的推動下,身體被認為是由政治、紀律和話語支配的生產和調節的客觀對象。同時,身體既是社會實踐的被動接受者,又是其環境的主動創造者。從那時起,便觸發了對身體體驗的研究肇始,身體感覺不僅是物理現象和銘刻文本意義的載體,也是意義創造的重要來源。這一“感官轉向”由“身體觀”轉向了“身體感”,并逐漸形成感官民族志田野工作的規范路徑。由此,人類學經歷了從“文本轉向”到“身體轉向”再到“感官轉向”的轉變過程。感官民族志則可以定義為,民族志學者和他者之間的交流和互動過程被看作是一種體現性的、地方性的社會接觸,通過這種接觸,民族志學者獲得了自我和他者的感官經驗,從而創造和表現認知的過程。

2006 年,人類學家呂西安·卡斯坦因-泰勒(Lucien Castling-Taylor)開創了哈佛感官民族志實驗室(HarvardSensoryEthnographyLab,簡稱SEL),①參見哈佛感官民族志實驗室官方網站,https://sel.fas.harvard.edu/.這是一個促進美學和人類學創新結合的實驗性實驗室,通過使用數字媒體、裝置和表演,來探索自然和非自然世界的美學和本體論,并創作出極具代表性的電影、攝影作品以及裝置藝術等,是感官人類學的突出性成果,其中的紀錄片作品曾多次入圍國際電影節并獲獎。創作者將“身體感”引入紀錄片的拍攝中,在21 世紀開拓出感官人類學視角的新型紀錄片,它們不再是傳統的客觀記錄,而是對現實世界的真實感官體驗。哈佛感官民族志實驗室攝制的紀錄片如《香草》(Sweetgrass,2009)《外來零件》(Foreign Parts,2010)《利維坦》(Leviathan,2012)《通往圣山》(Manakamana,2013)《食人錄》(Caniba,2017)《荒漠沙海》(El Mar La Mar,2017)《夢囈》(Somniloquies,2017)《未來事物的形狀》(A Shape of Things to Come,2020)《人體結構》(De Humani Corporis Fabrica,2022),以及史杰鵬(John Paul Sniadecki)拍攝于中國的《松花》(Songhua,2007)《四川記事》(Sichuan Triptych,2010)《黃浦》(The Yellow Bank,2010)《拆遷》(Demolition,2010)《人民公園》(People’s Park,2012)《玉門》(Yumen,2013)《鐵道》(The Iron Ministry,2014)等,這些作品中液態的流動鏡頭,奇異的視聽呈現,感官的沉浸以及人與環境的重疊交織,積極調動起觀眾的多感官體驗,打開了一個不同于以往的傳統民族志紀錄片的新世界。感官民族志紀錄片將感官與文化兩者結合起來,旨在通過一條全新的路徑,讓觀眾深刻理解他者的概念。

在拉康(Jacques Lacan)關于鏡像的論述中,他認為自我即是他者,這是其極富洞見的理論,作為一個非語言的小他者,并非真實符號化的人,而是實在界某種象征性的缺失所造成的結果,而大他者的前身即是海德格爾(Martin Heidegger)所謂的存在主體,代表了某種缺失和人的死亡,齊澤克(Slavoj ?i?ek)則精辟地認為他代表了某種社會實體,在他的支配下,主體無法完成自己的行動。①孫柏:《實在界之快感齊澤克電影批評對拉康理論的應用》,《中國人民大學學報》,2011 年第6 期。而感官民族志則創造性地將他者與自我結合起來,通過身體體驗將感覺經驗傳遞給觀眾,并構筑起一個“真實”的田野空間。

一、具身:肉身的意向性

“embodiment”指的是,知覺和理性等精神現象與具體的身體體驗密切相關,它們以身體為基礎,而人類的認知也是以具體的身體結構和身體活動為基礎的。②張連海:《感官民族志:理論、實踐與表征》,《民族研究》,2015 年第2 期。梅洛·龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)在其晚期作品中提出了“具身性”的概念,以贊美身體與世界溝通和把握的神奇能力。因為身體是可知和可感的,我們感知世界的方式是由于身體的奇跡,而身體的奇跡在于,身體自發地組織了我們的感知生活,沒有明顯的感知表征或明確的意識努力。相反,身體的感覺通常是心靈、身體、中介者和他者合作與外部環境互動的結果。通過身體認識和體驗世界的過程,從而在身體和他者之間建立聯系,這是人類建立認知的最重要方式。而具身運動使人們由身體到感官從而與外部世界相連,因此,身體感形成的過程也是文化意義建構的過程。

傳統的感官民族志紀錄片通常采用客觀視角,營造出一種不在場的假象,呈現出不加干涉的鏡頭,但是攝影機在人類學家手中,不論畫面如何展現,都是經過精心安排和策劃的,同時為了使田野環境及田野人事更加真實,往往使用單機位及固定視角拍攝,通過這種方法講述的故事,缺乏趣味性和吸引力。然而,感官民族志紀錄片并沒有囿于而是跳脫出傳統民族志紀錄片的桎梏,不僅真實地還原了拍攝者所在的田野環境,同時將身體化為眼睛,將眼睛聚焦于鏡頭,隨意游走于各個場景之間,充分體現出其具身性的特征。

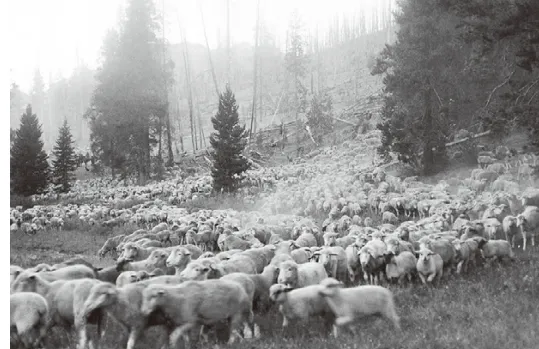

哈佛感官民族志實驗室創作的紀錄片一改往日的固定機位,清晰的畫面,以及“冷漠旁觀”式的講述故事的方法,將攝影機與拍攝對象交織在一起,通過不同角度模擬人類的視點,從而喚起觀者的多重感官體驗。紀錄片《香草》是一部關于美國西部現代牧羊人的抒情紀錄片,講述了一群牧羊人趕著羊群,通過美國西北部蒙大拿州的熊牙山山脈,這是一條將近150 英里的路程,他們需要穿越道路狹窄、危機遍布的山脊,牧羊人帶著牧羊犬盡全力使3000 只羊不至走失,以及免受叢林里饑餓的狼群與灰熊的威脅。影片中綿羊占據了畫面的中心位置,它們不僅被觀看,而且本身還在觀看,導演呂西安·卡斯坦因-泰勒將鏡頭綁在自己身上,深入羊群,模仿羊的視角,以及牧羊犬的脖子上、羊圈里,通過不同的視角,我們仿佛也置身于羊群中,跟著它們一起穿過草地,越過高山,隨時等待危機的到來。羊群的叫聲,鈴鐺聲此起彼伏,真實的環境聲,以及長鏡頭,抑或是冷不丁出現的羊群特寫,仰拍與俯拍的變換,鏡頭不斷地運動跳躍產生強烈的視覺張力。通過攝影機的調度旨在喚起羊群的具身體驗,并讓觀眾感受到它們的真實感覺,而不是把它們作為客觀的身體來觀察。這種感官體驗在《利維坦》中得到了更加完美的詮釋,人、自然與機器三者得到了有機結合,十幾臺微型攝像機捕捉了馬薩諸塞州海岸上炫目綺麗的捕魚情景,導演將防水數碼相機綁在漁民的胳膊上和船體的桅桿上,或放在甲板上垂死的魚堆中,相機隨著人與物的運動得到了不同主體的“具身性”,并通過銀幕將視覺刺激傳遞給觀眾。①陳婉喬:《感官民族志:超越主客體的感官喚醒——人類學紀錄片的邊界重塑》,《世界電影》,2022 年第1 期。影片中大量的搖晃鏡頭,帶給觀眾一種強烈的眩暈感,同時對于聲音的多樣化呈現帶來更加深刻的感官體驗,海浪翻滾的聲音、被捕的魚在水中撲騰的聲音、鳥拍打翅膀的聲音,增強了多感官的沉浸式體驗。而影片最突出的成就是將機器、杠桿以及整個工業化流程拍攝下來,以其高度技術化的表現方式,生動地描繪了波士頓現代社會晚期的基本標志:人類完全服從于社會統治形式的要求,深入探討了隨著大規模工業生產的發展,人類本身的生命能力逐漸被異化為自我增值的價值這一屬性。《食人錄》與《夢囈》的風格異曲同工,模糊的光影在人臉上不斷游走,奇怪的角度,陰暗的環境,詭異的色調,伴隨著主人公講述著自己的故事,猶如囈語一般,同時夾雜著各種環境聲,亦真亦幻,帶來強烈的感官沖擊力。史杰鵬拍攝于中國的《人民公園》《松花》《黃浦》《鐵道》等作品同樣擺脫了固定視角的拍攝方法,導演帶著攝影機深入田野環境,在不同的城市,不同的群體和不同的場景中來回穿梭,通過長鏡頭的展現,積極調動觀眾的身體感覺與生命經驗,真正實現由身體感官體驗所導致的身體聯合心理的混同狀態。事實上,我們從來不認為自己能夠理解另一個社會、社區或群體的所有復雜性,但是理解文化非常依賴與報道人建立和諧關系,因為他們以“本地人視角”為我們打開了通向他們的窗戶。

拉康的精神分析學指出客觀存在的世界是依靠人們想象而創造的世界,所以并不是真實的,人們實際上處在想象界之中,因此現實與想象會因為個體對世界的理解差異而有所不同,所以人們需要一套完整的符號系統將其固定,使其祛魅,便于人們掌控,這就是象征界。②汪震:《實在界、想象界和象征界——解讀拉康關于個人主體發生的“三維世界”學說》,《廣西大學學報》(哲學社會科學版),2009 年03 期。在麥茨(Christian Matz)關于“想象的能指”論述中,他認為電影一開始就在想象界,所以它可以再現想象界,同時作為能指建構想象界。梅洛·龐蒂認為這是一種物體向身體的“開放”,人的身體在視覺中只是一種“身體間”的狀態。③聶欣如:《影像作為“想象的能指”——克里斯蒂安·麥茨影像本體理論釋讀》,《藝術百家》,2014 年第2 期。而不論麥茨所闡述的二次認同,還是拉康的凝視,抑或是梅洛·龐蒂的身體間性,都指向了一種身體的復歸,只有打破主客二分的對立,才能真正做到理解世界,而身體的在場將進一步通過共感的方式書寫獨特的地方經驗。

圖1④

圖2⑤

圖3⑥

圖4①

圖5②

二、聯覺:文化的秩序性

克利福德·格爾茨(Clifford Geertz)認為文化就是人類學家越過本地人的肩膀所讀到的文本(text),人類學則是一種探究意義的闡釋(interpretive)科學。③[英]馬修·恩格爾克:《如何像人類學家一樣思考》,陶安麗譯,上海:上海文藝出版社,2021 年,第11 頁。由于長期受到西方視覺中心主義的影響,聽覺、味覺、嗅覺和觸覺被給予了一定程度上的忽視,但是在一些民族和國家中,這些感覺卻構成其生存意義的基礎。譬如,爪哇人有五種感覺,即視覺、聽覺、談話感覺、嗅覺及觸覺,康斯坦絲·克拉森(Constance Classen)指出:“當我們檢視不同文化里與感覺相關的意義時,會發現感覺成為潛在的象征聚集地。視覺可能與邏輯推理或者巫術相連;味覺往往被用作審美差異或性體驗的隱喻;氣味經常代表著神圣或者罪惡、政治權力或社會排斥;這些感覺的意義和價值形成了社會認可的‘感覺模式’,社會成員以此來理解世界或者將感官知覺和概念轉譯成特定的世界觀。持有不同的某一感官價值的社會成員可能會對這一感官模式提出挑戰,感官模式提供基本知覺范式供人們遵循或反抗。”④張連海:《感官民族志:理論、實踐與表征》,《民族研究》,2015 年第2 期。在日常生活中,我們不可能單獨地使用某一個感官,而是調動多種感官一起感知環境,做出判斷,所有的“感官行動”都被嵌入到其他感官和社會文化的背景中。此外,多種感官接受的信息往往與文化隱喻相結合,形成文化意義的基礎。五種感官彼此密切互動,功能相互依存,產生了“共感”的生理現象(當一種感官受到刺激時,會引發其他感官的知覺)。人類學家蒂姆·英戈爾德(Tim Ingold)認為,人體相連的器官不是一個集合體,而是一個有機系統,其中所有的功能都由整體的行動來完成,所有的功能也都是通過整體的行動來實現的。⑤同上。傳統的民族志紀錄片由于長期囿于視覺中心主義以及文本中心主義,往往采用固定機位與客觀視角,呈現出貌似不加干涉的影像記錄,較少的運動鏡頭,且幾乎以全景、中近景為主,甚至將解說貫穿整個影片,著重突出視覺感官刺激的紀錄片有時會呈現出一種虛假的真實,而忽視了其他感官在感受環境時的重要作用。當影片充分調動起聽覺、嗅覺、觸覺等身體感知時,其呈現的田野環境往往更能讓觀眾身臨其境,在多感官參與中產生“聯覺”的生理現象。在哈佛感官民族志實驗室的作品中,對多種感官的發掘與體驗成為導演主要嘗試的目標,放棄了“冷漠”的觀察,通過各種方法手段的實踐,長鏡頭、虛焦攝影、特寫鏡頭、搖晃鏡頭、手持拍攝以及模糊的光效在影片中大量出現,同時采用“本位視角”與“他位視角”相結合的拍攝方法,在兩種視角的交互作用中加深對所拍文化本質的探求。

影視人類學家戴維·麥克杜格爾(DavidMacDougall)指出,雖然視覺和觸覺是不同的,但它們有著相同的經驗地點,源于同一個身體,并且有著重疊的目的,只是每一種感覺都是指一種更基本的功能。感官人類學確實是一種“思維方式”,它消除了視覺的主導地位,通過多維感官的參與,呈現出一種更有經驗的視角。雖然絕對的現實不能被復制,但多感官的“沉浸”可以導致對現場真實性的反思,并部分瓦解傳統民族志的視覺權威。①陳婉喬:《感官民族志:超越主客體的感官喚醒——人類學紀錄片的邊界重塑》,《世界電影》,2022 年第1 期。雖然電影只能通過視覺和聽覺向觀眾傳遞信息,但是卻可以通過鏡頭的選擇、聲音的處理、色調的變化,以視覺和聽覺為基礎,延伸至其他感官體驗。哈佛感官民族志實驗室拍攝的紀錄片中,這種“體化視覺”的拍攝方法以及長鏡頭的美學實踐頻繁出現。影片《通往圣山》(又名《瑪納卡瑪納》)是一部大膽的先鋒實驗電影,全片由十一個十分鐘左右的長鏡頭組成,且全部在通往瑪納卡瑪納山脊的纜車上拍攝而成,從不同角度展現了朝圣者們搭乘纜車前往矗立在尼泊爾叢林中的瑪納卡瑪納神廟祈禱過程中在纜車上不同的行為表現,通過獨特而戲謔的視角,以及攝影師近乎瘋狂的嘗試,對長鏡頭美學的詮釋達到了極致。而“瑪納卡瑪納”不僅代表著纜車在軌道上的循環運動,同時也蘊含了宗教層面上的輪回意味,通過長鏡頭和環境聲的展現,充分調動起觀眾的多感官體驗,纜車由一邊滑向另一邊,畫面也由黑暗至明亮再回到黑暗。在十一個長鏡頭中,不同的人物呈現出不同的狀態,他們有時交談,有時沉默,而始終伴隨著的環境聲給予了觀眾充分的想象空間。當纜車上人物沉默的時刻,會讓觀眾思考和感知到除視覺畫面以外的部分,不僅僅是聽覺,嗅覺和觸覺等感官體驗同樣會被喚醒,從而觸發“超感官知覺”。作為將結構主義和民族志相結合的一種嘗試,影片展示了語言范例對結構分析和制作的優勢和劣勢,運用有秩序的、系統的形式的樂趣,卻忽略了其在上下文使用的意義。《人體結構》聚焦于巴黎北部社區的五家醫院,使用最新的醫療成像技術描繪了人體、醫療行業和法國首都的三重畫像,通過去人類中心主義的觀察方式,并試圖打破一些安全區,拓展和挑戰了人類的視覺經驗邊界,人與機器,攝影機與醫學器械的交織,猝不及防地將充滿獵奇性與不適感的畫面沖入觀眾視野。

然而,拍攝者畢竟作為一個外來因素闖入了被拍攝者的生活,同時也會自覺不自覺地影響被拍攝者,所以難免不與“原生態”發生某些細微的差異。這種一定程度上的“失真”是不可避免的,為了減少“提示失真”與“激勵失真”,一方面要減少拍攝人數和壓縮拍攝活動在拍攝現場的活動能量;另一方面拍攝者要盡力與被拍攝者交朋友,在開機前與他們生活在一起,讓他們熟悉自己和拍攝設備,從而消除生疏感。影片《人民公園》是導演史杰鵬和張莫于2011 年7 月30 日在成都市人民公園拍攝完成的,影片78 分鐘,由一個一鏡到底的長鏡頭完成整個場景的記錄,這種近乎瘋狂的嘗試沖破了傳統民族志紀錄片的邊界,真正做到了將鏡頭深入田野環境和田野人事內部,感知田野文化。這種行云流水般的影像呈現為觀眾洞開了一個別開生面的世界,人們在公園里散步聊天、跳交誼舞、唱戲、寫字、喝茶……甚至影片中直觀展示了人們直視鏡頭所表現出的害羞與好奇,打破了演員不能直視鏡頭的陳規慣例。這種對社會空間的凝視與回歸會讓我們重新聚焦于平凡普通的日常生活,空間與地方的隱喻意義與田野文化有何關聯,以及在社會儀式過程中所包含的結構與交融。同時這部影片是導演張莫手持攝像機坐在輪椅上,史杰鵬沿著討論好的路線推動輪椅,最終從24 條鏡頭中選出最滿意的一條,完成了這部堪稱現代版“清明上河圖”的紀錄片。從“他位視角”拍攝,同時加入“主位視角”的路線選擇,兩者的結合是對于社會群體的真實展現,也是對社會文化的主動探求。

勞拉·馬克斯(Laura Marks)認為,電影視覺的觸感體現在影像的“物質性”上,如光影、磨損、污點等。①陳婉喬:《感官民族志:超越主客體的感官喚醒——人類學紀錄片的邊界重塑》,《世界電影》,2022 年第1 期。《鐵道》記錄了2011-2013 年的中國鐵路上形形色色的人群,追溯了一個移動的場景中人們的生活圖景,不同于《人民公園》的一鏡到底,《鐵道》中的鏡頭轉換較為豐富,捕捉了不同群體的談話內容,涉及了家庭、愛好、工作、宗教信仰等等,以及人們在熟睡中的千姿百態,狹長昏暗的通道,嘈雜的環境聲,這些物質性特質同畫面與聲音的沉浸式體驗一起產生聯覺,一方面真實地刻畫了十年前中國鐵路的發展狀況,另一方面體現了人類與機器的互動過程。影片的結尾提到7 世紀有人預言火車會改變藏人的生活,印第安人也預言稱白人為鐵輪,讓他們的文明以及生活方式發生改變,從中體現出的無可奈何以及當下人類與機器如何共處的問題亟待解決。影片《荒漠沙海》及《未來事物的形狀》均展示了沙漠帶給人們的獨特的感官體驗,《荒漠沙海》聚焦于墨西哥和美國之間的索諾蘭沙漠,除了住在這里的少數人外,過境的是最貧窮的無證移民,生存與死亡,伴隨著夜晚閃爍的星星月亮,車聲、雷聲、鳥叫聲以及人們講述在這里的危險經歷,巧妙地將大自然、動物和人編織在了一起。《未來事物的形狀》則展現了住在索諾蘭沙漠的一個年邁紳士,靠著野蠻的大自然給他的任何東西為生的經歷,不僅呈現了沙漠的感官物質性,同時也探討了人類與自然之間的關系。

“感官人類學”這一概念的基本前提是,感官感知既是一種文化行為,也是一種身體行為。也就是說,視覺、聽覺、觸覺、味覺和嗅覺不僅是理解物理現象的手段,也是傳播文化價值觀的途徑。②Constance Classen,“Foundations for an anthropology of the senses,”International Social Science Journal,vol.49,no.153(September 1997), pp. 401-412.這種以視覺為起點,延伸至其他感官體驗的聯覺機制,使觀眾與影片中的人物相連,在他者身份消失的同時能夠積極參與場景的具身體驗,用現實的感官語匯在銀幕上勾勒出饒有趣味的田野空間和五彩斑斕的鮮活影像志。

圖6③

圖7④

圖8⑤

圖9⑥

圖10⑦

三、具地:物我的同一性

社會學家歐文·戈夫曼(Erving Goffman)指出,我們必然在具體的社會背景之下,評價和理解他者。①張連海:《感官民族志:理論、實踐與表征》,《民族研究》,2015 年第2 期。“emplaced”即“具地的”,地方是人們在世界上存在方式的核心,它不僅積累了有關“人”的事件,而且還匯集了經驗和歷史,甚至語言和思想,因此,人們總是與地方交織在一起,“emplacement”即“具地體現”。“地方”之所以在民族志實踐中非常重要,部分原因是它反映了民族志作者和田野環境之間的關系,這種關系是建立民族志的權威性和真實性的一種傳統方式。在傳統的民族志中,地方往往被當作田野工作的靜態背景,導致與文化和動態的話語背景相脫離。另一方面,地方是調查的場所,也是人類學家的主要陣地,他們將身體置于田野文化中,與地方密切相關的社會實踐和現象(如歷史、語言、思想、身份等)是感覺經驗和定義的來源。人類學家要真正理解其研究對象的文化,就必須與他們在同一地點和空間。人類學家不能直接占有他者而研究人的意義,只能通過創造一種“流動感”與他們發生聯系。因此,在探索各民族的歷史和文化時,首先要與他們處于相同的田野環境。埃德加·凱西(Edgar Cayce)認為,理解地方理論在感官民族志實踐中的作用,應該把握兩點:第一,“地方”不是靜態的,而是一個連續的過程,可以被概化為不斷變化的但并不隨意組合的“事件”。第二,地方被指向為“聚集的權力”,嵌入地方場所中的社會實踐和現象具有形塑人民體驗和認同的力量。人類學家不可能直接擁有被研究者的感覺,只有與其創造一個“通感”,才有可能產生聯系。因此,只有首先與他們共同處在相同的場景之下,其次才能達到探求其歷史文化的目的。

戴維·豪斯(David Howes)指出,在具地體驗的時刻,人們已經認識到身體、心與環境三者之間的同一關系②同上。,從“具身”到“具地”的轉變無疑是一個巨大的進步和飛躍。弗朗茨·博厄斯(Franz Boas)強調了文化應該在當地(in situ)被觀察和感知,文化和地點是同一枚硬幣的兩面,并通過在地(localized)的話語來架構世界。③[英]馬修·恩格爾克:《如何像人類學家一樣思考》,陶安麗譯,上海:上海文藝出版社,2021 年,第9 頁。影片《松花》于2006 年7 月拍攝于松花江,記錄了哈爾濱居民與他們的母親河松花江之間親密而復雜的關系,通過關注岸邊和長廊展開的休閑和勞動的日常生活,和類似非虛構寫作的創作方式,拓展了美學和民族志的邊界,這部28 分鐘的紀錄片記錄了兩個男人捕魚的情景,橋上來來往往的行人的動作和神態,坐輪渡去太陽島的乘客,人們在橋邊打撲克的場景,玩滑板、放風箏的小男孩,打掃衛生的阿姨,烤羊肉串的新疆人,工人鏟沙子的情景等等,真實地記錄了中國一條水道正在遭遇的環境危機。《拆遷》展現了2007 年7 月成都的一處房屋拆遷的場景,工地上嘈雜的聲音,有的工人操作挖土機,有的拿著鐵鍬鏟土,有的扛著煤氣罐,通過跟拍鏡頭及手持攝影的拍攝方法,記錄了這些來自仁壽的工人的工作環境和洗衣服、吃飯等生活場景,以及工地上孩子們騎自行車玩耍的情景。導演史杰鵬深入田野,與工人們一起吃飯、交談,傍晚和他們一起散步,通過“共餐”“共同散步”等方式,深入感知其生活環境,并與被拍攝者建立了良好的關系。影片中也展現了史杰鵬和工人們一起散步聊天,以及幫他們在毛主席像前合影留念等情景,通過具身實踐獲取到與他者相通的感官體驗。《拆遷》的第一個鏡頭通過360 度的全景展示了一個特定景觀的輪廓——中國成都一個正在重新開發的城市街區——剩下的電影大部分將探索這個景觀,并為電影和它正在探索的世界提供了一個微妙的隱喻。《拆遷》和《松花》可以被理解為對城市交響樂傳統的創造性貢獻(城市交響樂是一種關于城市生活的電影形式,描繪了一個城市生活中的復合日子),同時這兩部電影都運用了提喻法:也就是說,每個城市中相對有限的一部分被用來代表更大的城市空間。①Scott MacDonald. American Ethnographic Film and Personal Documentary, Berkeley:University of California Press, 2013,p.329.

《四川記事》也是一部拍攝于四川的紀錄片,記錄了2008 年四川不同城市的幾個事件,如青川縣由于地震造成的災害(Disaster)以及從成都到仁壽縣的奧運夢想(Dream)。影片《黃浦》記錄了2009 年7月22 日上午九點到十點上海黃浦江的情景,陰雨連綿、煙霧朦朧,人聲、水聲、雨聲夾雜在一起,高樓上的廣告屏光影閃爍,雨點滴在鏡頭上的畫面使觀眾仿佛感受到清涼的觸感。《玉門》中導演通過他者視角觀察和記錄了被稱為“鬼城”的甘肅玉門,這是中國第一個石油城市,而這里的油田曾支撐起中國整個石油工業。2003 年因油井停產,石油產業工人轉移到酒泉、哈密等地,玉門市政府遷至玉門鎮,九萬市民也隨之棄城外遷。影片通過三個女人的視角講述了這座廢墟曾經的故事,黑白與彩色,過往與現實不斷交疊,影片通過虛假構建真實,深刻探討了人與城之間的關系。《外來零件》則聚焦于紐約皇后區的威利茨角,這里由垃圾場和汽車停車場拼湊而成,擁有龐大而充滿活力的移民勞動力,影片生動展現了這個充滿活力的移民社區——汽車零件和垃圾回收共同構筑成這里蓬勃發展的“商業”版圖。在這里,感官民族志代表了一種拒絕保持沉默的城市形態,在被破壞的城市環境中展示了政治與藝術對話的可能性,制片人曾解釋說:“沉默的普通人,那些除非有機會被那些前來救贖他們的人用語言表達他們的想法,否則從不表達自己的人,不斷地被召喚來代表現實世界。”②Nicholas Gamso,“Lifeworld of the Junkyard: Toward a Sensory Politics of Place,”ASAP/Journal,vol.4,no.2(May 2019),pp.429-449.在某種意義上,對于社會群體中失語者的關注與記錄,這是感官民族志一個更大的挑戰和一種更深層次的政治參與形式。在深入田野環境真實考察之后,使人與物的界限不斷模糊,同時將主客二分式的絕對分離將升華為一種新的物我合一的境界。

人們對自己、他人和他們居住的世界的認識,與他們的感官密不可分,并由他們的感官塑造。強調感覺不僅僅是一個生理反應和個人經驗的問題,而是文化表達的最基本領域,是所有社會價值和實踐的媒介。也就是說,在或多或少的程度上,感官體驗的每個領域都是文化闡述的領域,而感官體驗的每個領域也都是構建社會角色和互動的舞臺。③Andrew C. Sparkes,“Ethnography and the senses challenges and possibilities,”Qualitative Research in Sport and Exercise,vol.1,no.1(January 2009),pp.21-35.電影作為造夢機器以及其具有的幻覺機制,將觀眾置于柏拉圖洞穴之中,而電影描繪的并不是現實世界本身,在拉康那里,銀幕也不再是窗戶和畫框,而是變為了鏡子,同時銀幕空間所具有的某種拓撲學功能,讓觀眾在想象界與實在界之間反復橫跳,以此達成真實與幻覺之間界限的不斷模糊,形成多元空間交疊并置的烏托邦世界。在傳統社會觀眾走進劇院是為了完成自我身份的認同,這是社會凝聚力發揮其作用的時刻,但現代社會人們進入影院更多的是為了隱匿身份,短暫地與世隔絕,在黑暗中放松身心,享受欲望帶來的快感,激發某種無意識的心理認同。而拉康認為想象性認同與象征性認同兩者是相互作用,不可分離的,一種是通過鏡像完成自我身份的確認,另一種則通過社會的符號性規訓完成主體建構。而他者凝視即是象征界對主體的召喚,主體在認同之后才能進而反觀自己,同時異己的力量恐懼消失,主體的幻覺機制發揮作用,主體與他者以及他者的消失即是象征界與想象界共同發生作用的結果,這一過程在幫助主體獲得自我統一的同時,使主體在他者場域獲得觀影條件并產生認同成為可能。而哈佛感官民族志實驗室的嘗試恰恰是讓想象界與實在界、象征界完成了某種意義上的連接,觀眾不再通過想象完成主體與他者的建構與共感,而是經由身體,使觀影主體可以在他者場域內獲得沉浸式的感官體驗,因而其所構建的田野空間也將更具藝術性和真實感。

圖11①

圖12②

圖13③

圖14④

圖15⑤

結 語

民族志力爭從多地點、多視角和多種書寫方式來體現“本地人觀點”,為我們展示了人類生活的實際復雜性,從對彼此的感知轉化為對彼此更深層次的理解。保羅·斯托勒(Paul Stoller)指出,人類學實踐不僅是關于民族學家如何獲得他者的思想,也是關于他們如何獲得他者的感官體驗,只有在反思的基礎上,人們才能從自發狀態進入自我意識狀態,從而進行跨文化的比較。⑥張連海:《感官民族志:理論、實踐與表征》,《民族研究》,2015 年第2 期。瓦格納總結道:“民族志通過對一種文化的描述,促使另一文化的成員更好地理解這一文化,促使人們相互之間的理解。對一種文化及其成員如同紙板剪貼畫般的刻板印象,已經讓位給更加豐滿立體的肖像畫。”⑦[美]盧克·拉斯特:《人類學的邀請:認識自我和他者》(第4 版),王媛譯,北京:北京大學出版社,2021 年,第128 頁。而麥茨的影像本體論實質上是一種觀眾參與式的理論,沒有觀眾對影像的解碼過程,影片本身的編碼就會毫無意義,沒有從實在界,經由象征界再到想象界的過程,便不會有“想象的能指”的發生。某種程度上,感官民族志提供了一種全新的認知途徑,佐證了布羅尼斯拉夫·馬林諾夫斯基(BronislawMalinowski)“理解他眼中的他的世界”的觀點。哈佛感官民族志實驗室拍攝的紀錄片在充分探討自我與他者關系的基礎之上,重新探求了感知世界的方式,同時引發了我們對于“思想、身體和世界”關系的理解與思考。以“身體感”為研究起點,由視覺延伸至多感官的聯覺體驗,在想象界中使人與環境,身體與地方充分結合,而由此形成的有機整體將真正打破傳統民族志二元對立的局面,真正實現沉浸式的主客統一的空間構建與跨文化交流場域。