“三圈理論”視域下安吉游戲的內涵剖析與實踐啟示

趙晗宇

游戲是兒童的天性,是他們表達自己的舞臺。兒童是不同于成人的群體,有獨特的感知世界的方式、規范和邏輯,有著獨特的存在形式和文化。[1]通常來看,幼兒園教育工作者在理論學習中是能夠充分認識且重視游戲的價值的,但在實踐中卻往往難以掌控,容易走上任務驅動、目標導向的道路,不自覺間在游戲中注入過多成人的意志。究其原因,是由于幼兒教育理論與實踐之間存在矛盾沖突。想要落實“幼兒園以游戲為基本活動”,解決這一沖突是關鍵。

以“自主游戲”為本質內核的安吉游戲,以“愛”“冒險”“投入”“喜悅”“反思”為關鍵詞,主張“讓自由的游戲點亮兒童的生命”,秉承“游戲點亮快樂童年”的信念,采用豐富的無結構或低結構材料,充分發揮幼兒的想象力與創造力,要求教師“管住手、閉上嘴、睜開眼、豎起耳”,將游戲自主權還給幼兒。安吉游戲憑借其獨特的教育模式在國內外聞名,成為我國學前教育事業的一張亮麗名片。那么,安吉游戲的本質內涵究竟是什么?它是如何解決理論與實踐之間沖突的?該模式對“以游戲為基本活動”的教育理念有何價值意蘊?本文以“三圈理論”為背景,對安吉游戲的內涵進行了剖析,并探尋實踐啟示,以期更好地落實幼兒園“以游戲為基本活動”這一理念。

一、“三圈理論”概述

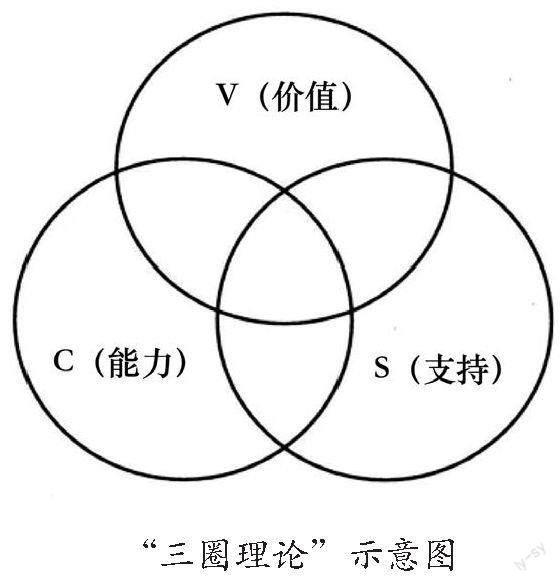

“三圈理論”是美國哈佛大學肯尼迪政府學院的學者創立的關于領導者戰略管理的一種分析工具,主要用于指導公共決策行為。“三圈理論”認為,一項公共政策戰略計劃首先要具有公共價值且能夠創造公共價值,政策方案最重要的訴求需要符合公共利益,這一部分被稱為“價值(Value)”,用字母V表示;其次,要審視政策方案實施與執行過程中的制約因素,是否有充足的人力、財力和物力等資源實現政策目標,即“能力(Capcity)”,用字母C表示;最后,要考慮政策方案涉及的利益相關者的態度和意見,獲得各方的認可和支持,即“支持(Support)”,用字母S表示。[2]成功的決策和行動方案是三圈(價值圈 、能力圈和支持圈)所代表的三個要素之間平衡的結果,這三個圈構成了基本的分析框架和模型(見下圖)。總體而言,任何預期或正在進行的活動、計劃、提議或風險評估都可用“三圈理論”來解釋分析。

二、“三圈理論”視域下安吉游戲的內涵剖析

1.樹立“讓游戲點亮兒童生命”的信念,提出“塑造真游戲,解放兒童”的愿景

經過幾十年的教育革命,安吉幼教人不斷尋找教育的真諦,在程雪琴主任的帶領下,不僅正面解釋了“真游戲”的特征:沒有成人干預,大部分時間在戶外進行,與同伴想怎么玩就怎么玩;還對過去摸索過程中出現的問題進行了反思:“形式主義導致教師職業倦怠,功利主義讓我們自欺欺人。必須打破形式主義和功利主義,找準教師的職業定位,尊重和理解兒童。兒童只有從教師的高度控制中得到解放,潛能才有機會得以最大限度地釋放,教師才能了解和理解每一個兒童。教師只有了解兒童,才能為他們的發展提供適當的支持。”[3]任何一項政策都要考慮公共價值,“三圈理論”強調價值的根本性,要求政策制定者旗幟鮮明地提出愿景。[4]安吉游戲通過發出“讓游戲點亮兒童生命”的號召,強調了游戲的重要價值,并在程主任的帶領下開啟了一場把游戲權利還給兒童的“真游戲”革命,提出“解放兒童”的教育愿景。

2.培養教師的觀察與解讀能力,以戶外自主游戲為主

解放幼兒,支持幼兒發展,需要幼兒園教師的專業精神和獨特的實踐能力支撐。這是因為“解放幼兒也是解放教師,要還給教師觀察、反思、反饋和調整的權利與時間”。[5]為了實現“解放兒童”的目標,安吉游戲給予幼兒最大限度的自由和最小限度的干預。幼兒每天都有充足的獨立游戲時間,自己決定一天要做什么,而教師則“躲”在一邊——“在孩子們的游戲活動中,老師必須管住他們的嘴和手”。教師的工作就是認真觀察和記錄幼兒在游戲中的具體行為表現,發現、支持幼兒的游戲需求,并在游戲活動后進一步思考和分析幼兒的游戲行為,努力發現其背后的學習和發展。久而久之,教師習慣了讓幼兒在游戲中學習、在游戲中發現幼兒的學習,這種習慣便會遷移到一日生活中,使得教師在生活中也能發現幼兒的學習,讓幼兒在生活中自主學習。一項有價值的方案或計劃只能作為夢想(V夢想區,即價值圈不與其他兩圈相交的區域),由于缺乏能力和支持無法實現,但一項既有價值又有能力的方案或項目就可以登上實現夢想之地(V+C夢想實現區,即價值圈僅與能力圈相交的區域),具有實現的可能。[6]在安吉游戲中,兒童在游戲中發現世界,教師觀察與解讀幼兒的能力得到了提升,在放手讓兒童游戲和觀察兒童游戲的過程中發現兒童的發現,教師和兒童共同學習、共同成長,構成了新的師幼關系。

3.多方聯動,打造共同支持兒童游戲的教育生態體系

家長是幼兒成長過程中最重要的陪伴者,想要進一步推進安吉游戲,就必須得到家長的理解和支持。為了得到家長的認同,安吉游戲采取了一系列舉措:首先,讓家長了解安吉游戲,在入園前對小班幼兒家長進行培訓,學習《3-6歲兒童學習與發展指南》,讓家長認識到游戲對于幼兒的重要作用,入園后針對家長的疑問逐一解答;其次,邀請家長共同參與觀察孩子并做記錄,讓家長看到自己孩子的無限潛力,真正理解安吉游戲;再次,讓家長收集游戲材料,陪伴幼兒游戲,成為安吉游戲改革路上的同行者。此外,安吉幼教人還邀請了社區干部、其他社會人士觀摩、參與游戲,談感想、做研討,爭取了更多的社會資源,形成了多方聯動的教育生態體系。[7]

從以上分析可以看出,“安吉游戲”作為一項已實施的行動方案,它的成功是“價值圈”“能力圈”“支持圈”三圈有機結合的結果,在落實“以游戲為基本活動”教育理念上為我們提供了寶貴的實踐啟示。

三、“三圈理論”對幼兒園游戲的實踐啟示

1.充分發掘游戲價值,打造獨特教育理念

在“三圈理論”中,創新就是要努力實現公共價值。游戲對幼兒發展有全面促進作用,是幼兒進行自我表達和自我構建的方式。[8]游戲是幼兒的天性,能夠促進幼兒身心發展,培養其良好的學習品質,幫助幼兒從游戲中認識生活,有助于培養幼兒的創造性、獨立性和積極性。《幼兒園工作規程》要求幼兒園教育要“以游戲為基本活動,寓教育于各項活動之中”。故而,教育工作者有必要充分發掘游戲價值,更新教育理念。

充分挖掘游戲價值,首先要認識到游戲蘊含的精神特質。孩子在真正的游戲中經歷的自由、幻想等,讓學習和發展回歸了幼兒的生活本原、激發了幼兒的創造才能、順應了幼兒的唯樂天性、滿足了幼兒的探索需求,是幼兒成長規律的基本體現。 [9]其次要善于從游戲精神中提煉對實踐的啟示,順應兒童發展,尊重兒童地位,用“童眼”去觀察,用“童心”去體會,讓“解放”環抱幼兒的生活,打造幼兒園獨特的教育愿景,即教育藍圖。

2.培養教師觀察能力,重塑教師游戲者身份

根據“三圈理論”的分析邏輯,在明確實施對象(什么項目)和實施主體(誰來完成)以后,下一個要考慮的問題就是:以當前的能力能否成功實施這個項目。安吉游戲樹立了“放手游戲,發現兒童”的愿景,想要做到滿足幼兒需求、有效支持幼兒發展,切實捍衛幼兒的游戲權利,教師缺乏觀察能力、缺失游戲者身份是難以實現的。良好的觀察能力是教師進行教育教學活動、提高教學質量的關鍵前提,[10]而游戲者身份的建立,有利于教師游戲精神的養成,用游戲精神代替高控和權威。

在安吉游戲中,教師被要求“放權”,讓幼兒做游戲的主人,教師的任務就是“睜大眼豎起耳”,用心觀察幼兒,尋找適時的時機介入游戲,推動幼兒游戲的進行。在游戲中,教師時刻以幼兒為中心,建立和諧的師幼關系,更有利于認識、發現兒童。[11]關于教師的觀察能力,主要包括三個方面:一是觀察幼兒的游戲行為,找準介入時機;二是觀察區域材料,滿足幼兒需要;三是觀察幼兒故事表征,理解幼兒游戲建構。安吉游戲中,教師作為觀察者,會等待、觀察幼兒的沖突,解讀幼兒游戲行為并記錄關鍵事件,最后在分享環節進行評價,真正做到“放手游戲,發現兒童”。

3.爭取游戲支持,形成教育合力

在政策、項目制定實施過程中,“溝通”一般是最大的難題,所以“三圈理論”將“支持”視為關鍵。戶外游戲中的安全梯、索道繩、樹墩等材料給人以強烈的視覺沖擊,在成人眼中具有一定風險,出于對幼兒的保護,家長大多在一開始難以接受此類游戲。因此,幼兒園要提高家長對冒險型游戲的認識水平,爭取家長支持,形成教育合力。有以下兩種途徑:一是通過家園共育活動優化家長對游戲的認識,幫助家長充分理解適當冒險對幼兒成長的價值;二是為游戲提供必要的安全環境,教師要對游戲環境進行風險評估,采取適當的安全措施,降低游戲導致傷害的可能性。

安吉游戲強調“放手游戲,發現兒童”,秉承“幼兒園以游戲為基本活動”的理念,彰顯出學前教育應有的游戲精神與課程精神。在“三圈理論”視域下對安吉游戲進行內涵剖析,并得出實踐啟示,有利于為幼兒園游戲做出參考,學習深化安吉游戲中的游戲精神、課程精神與教育精神。

參考文獻

[1]閆守軒.游戲:本質、意義及其教學論啟示[J].教育理論與實踐,2002(05):53-55.

[2][4][6]曹俊德.“三圈理論”的核心思想及決策方法論意義[J].國家行政學院學報,2010(01):37-41.

[3]程學琴.讓游戲點亮兒童的生命[J].幼兒教育,2021(Z1):8-12.

[5]石慧.莊薇:區角游戲,解放孩子、解放教師[J].幼兒100(教師版),2015(6):24-25.

[7]許莉,唐玲.多方聯動優化教育生態體系[J].幼兒教育,2021(34):37-40.

[8]馬瑞連·弗里爾.概念性游戲世界:推動游戲與兒童學習結合的新途徑[J].學前教育研究,2019(11):73-80.

[9]周穎.游戲精神:幼兒教育的價值訴求[J].陜西學前師范學院學報,2017,33(01):6-10.

[10]池麗英,賴斯慧.技能還是素養:對幼兒園教師觀察能力內涵的反思[J].學前教育研究,2022(08):83-86.

[11]呂燕.游戲者身份重建:幼兒教師專業能力提升新路徑[J].上海教育科研,2019(01):88-90+96.