不同光照周期對加州鱸幼魚攝食和生長的影響

王梅余,李忠利,石杰祥,鐘遠峰,趙廣,劉東榮

(銅仁學院,農林工程與規劃學院,貴州 銅仁 554300)

魚類在長期的演化過程中,隨著光照、溫度、溶解氧等環境因子周期性的變化,自然會產生一種主動適應性,即內源性節律[1]。這種節律影響魚類的生理和行為,對其攝食、生長、發育和生殖等行為起著重要作用[2]。光照的晝夜節律,具有可塑性,當光照周期發生改變時,魚類會形成新的晝夜節律[3]。光照對魚類各個生命階段的生長發育,均有不同程度的影響,是影響魚類攝食節律的一個重要生態因子[4]。

加州鱸(Micropterus salmoides),又名大口黑鱸,隸屬鱸形目,太陽魚科,黑鱸屬,有“淡水石斑”的美譽。近年來,加州鱸養殖技術已經成熟,產量劇增,其肉質鮮嫩,營養豐富,富含蛋白質和多種脂肪酸,深受養殖戶和消費者的青睞[5]。在加州鱸養殖中,尤其是苗種培育階段,由于養殖環境、苗種品質、管理水平的差別,直接關系到養殖的成敗。其中,環境因素對苗種生長的影響尤為重要。現開展不同光照周期對加州鱸攝食和生長的影響試驗,分析加州鱸對光照的反應機理及適應對策,擬為早期苗種的科學培育,提供基礎資料。

1 材料和方法

1.1 時間與地點

2022 年6—7 月。試驗地位于銅仁學院水產實驗室。

1.2 材料

加州鱸購自貴州省鎮遠縣漁米農業開發有限公司。選取體表無傷、體色好、游泳能力強的健康個體。幼魚運回實驗室后,用生理鹽水消毒15 min,暫養于水族箱中,增氧機全天供氧。試驗用飼料為福建天馬科技集團股份有限公司生產的加州鱸膨化飼料(規格1.5mm,粗蛋白53%、脂肪5%、纖維4%、灰分16%)。每天早晚各投喂1 次;測量水溫,統計投喂量、殘餌量等數據;每天早晚各換水1 次,為24 h 充分曝氣的自來水,換水量為總水量的1/3;用虹吸法吸除水族箱底糞便。采用1 L 透明玻璃缸21 個。

1.3 試驗設計

將玻璃鋼缸分為6 個試驗組(T0、T4、T8、T12、T16和T24),1 個對照組(TZ),每組3 個重復。每缸放幼魚6 尾,24 h 微充氧,其余培養條件同暫養期間。于25 W LED 燈下培養(光照強度500~600 lx),光照處理時間分別為0,4,8,12,16 和24 h,處理后放入暗箱中;對照組為自然光照,置于實驗室窗臺上。

1.4 指標計算

試驗期間,按時記錄每缸每次的飼料投喂量;喂食后3 h,清理每缸的殘餌,于80 ℃干燥箱中處理1 h 后稱量,并記錄。每5 d 每缸隨機選擇3 尾,測量1 次全長和體質量。各指標計算公式如下:

存活率(S)=(N2-N1)×100%;

全長絕對生長率(GL)=(L2-L1)/(t2-t1)×100% ;

體質量絕對生長率(GW)=(W2-W1)/(t2-t1)×100%;

攝食率(F)=(F投-F殘)/F投×100%;

生長效率(G)=(W2-W1)/F總×100%;

肥滿度(K)=100W/L3。

式中:t2、t1——試驗結束和試驗開始時間,d;

L——全長,cm;

N2、N1——t2、t1時間點的個體數,尾;

L2、L1——t2、t1時間點的全長,cm;

W2、W1——t2、t1時間點的體質量,g;

F投、F殘——投餌量和殘餌量,g;

F總——總攝食量,g。

1.5 數據處理

試驗數據采用Microsoft Excel 2019 匯總和整理,用SPSS Statistics 25,統計數據、單因素方差分析(One-way ANOVA)及LSD 多重比較,檢驗各試驗組間攝食、存活、全長和體質量的變化;結果用“平均值±標準差”表示,檢驗水平0.05。

2 結果與分析

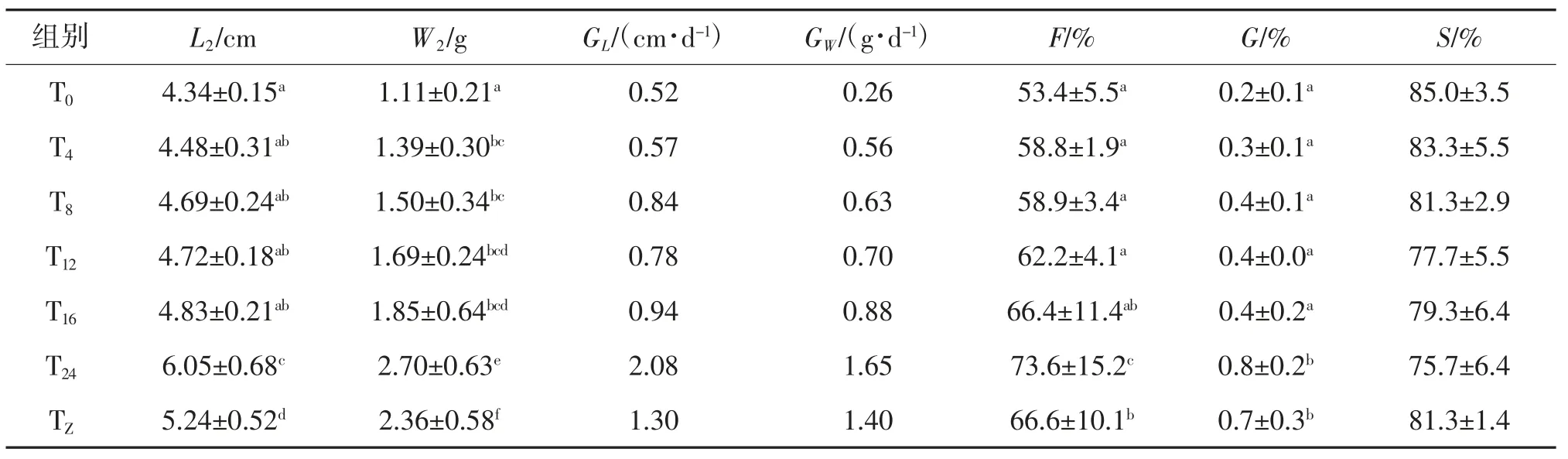

2.1 不同光照周期幼魚攝食率和存活率

各試驗組幼魚攝食率和存活率統計結果見表1。由表1 可見,各試驗組攝食率隨著試驗時間的延長,呈現出增長趨勢。各組間差異不顯著(P>0.05)。組間比較,T0、T4、T8和T12間,T16和TZ間差異不顯著(P>0.05),其余各組間差異顯著(P<0.05)。T0、T4、T8、T12和T16,T16和TZ組間差異不顯著(P>0.05),其余各組間差異顯著(P<0.05)。各組存活率為75.7%~85.0%。

表1 試驗結束時不同光照周期下各組的生長指標①

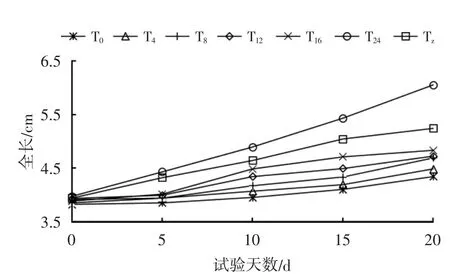

2.2 不同光照周期加州鱸幼魚全長的生長趨勢

各試驗組全長的生長變化趨勢見圖1。由圖1可見,各試驗組的全長生長速度,均隨著試驗天數的增加,呈現上升趨勢,其中增長最快的是T24。各組間差異不顯著(P>0.05),T0、T4、T8和T12間,T4、T8、T12和T16間差異不顯著(P>0.05),其他各組間差異顯著(P<0.05)。T24的全長生長趨勢明顯高于其他組。

圖1 不同光照周期下加州鱸幼魚的全長生長趨勢

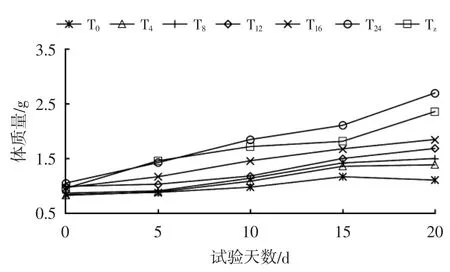

2.3 不同光照周期加州鱸幼魚體質量生長趨勢

各試驗組體質量的生長變化趨勢見圖2。由圖2可見,各試驗組的體質量生長速度,均隨著試驗天數的增加,呈現上升趨勢,其中增長最快的是T24。各組間差異不顯著(P>0.05),T4、T8和T12間,T12和T16間差異不顯著(P>0.05),其余各組間差異顯著(P<0.05)。T24的體質量生長趨勢明顯高于其他組。

圖2 不同光照周期下加州鱸幼魚的體質量生長趨勢

2.4 不同光照周期加州鱸幼魚絕對增長率

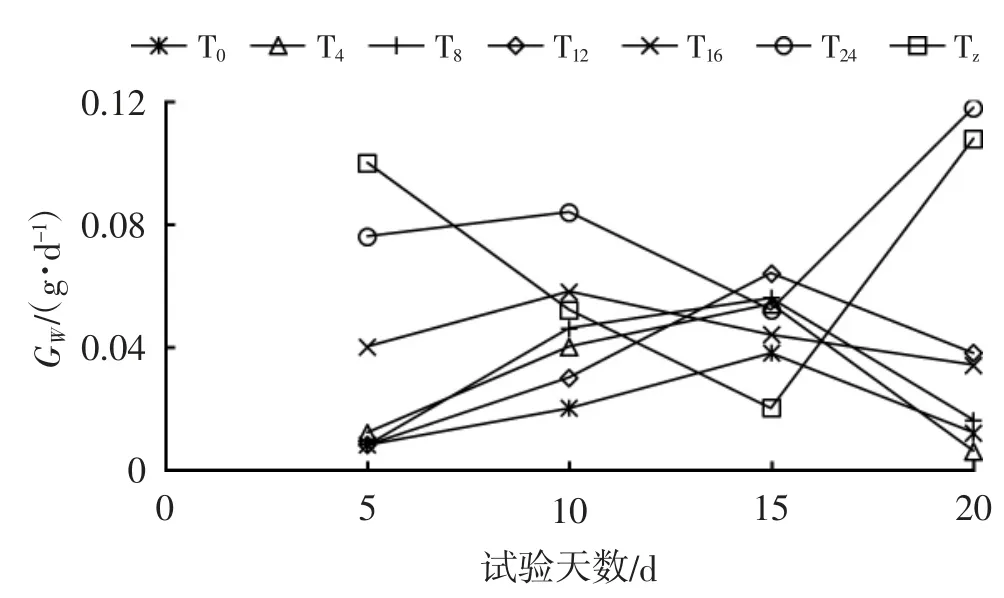

各試驗組GW、GL變化趨勢見圖3 和圖4。由圖3、4 可見,兩者隨試驗天數增加,呈現不同程度的變化趨勢。T0、T4、T8、T12和T16的GW隨試驗天數增加,呈現先上升后下降的趨勢,而TZ呈現先下降后上升的變化趨勢,T24為先上升后下降、隨后再上升的變化趨勢。T0的GL隨試驗天數增加,呈現先上升后下降的趨勢;T4、T8和T24呈逐步上升的趨勢;T12為先上升后下降、隨后再上升的變化趨勢;T16為先上升后下降的變化趨勢;TZ為先下降后上升、隨后再下降的變化趨勢。

圖3 不同光照周期下加州鱸幼魚體GW 變化趨勢

圖4 不同光照周期下加州鱸幼魚GL 變化

3 討論

3.1 光照周期對加州鱸幼魚攝食的影響

魚類在攝食過程中,環境因素可能直接或間接對其產生影響,從而對生長發育造成干擾[6]。光照對魚類的攝食、生長、存活和繁殖等活動,都有著不同程度的影響[7]。本試驗中,加州鱸的F,隨光照周期的增加,呈現上升趨勢,以全光照條件下最大。Clarke等[8]在對幾種鮭稚魚進行光照試驗中發現,光照周期直接影響其食欲。在對鱸形目魚類的研究中發現,適當延長光照時間(超過12 h),能夠顯著提高眼斑擬石首魚(Sciaenops ocellatus)[9]和藍太陽魚(Lepomis cyanellus)[10]對飼料的利用效率。本試驗也得到了類似的結果,加州鱸各試驗組的F,隨著光照周期的增加,也呈現上升趨勢,這可能與光照節律有關。

3.2 光照周期對加州鱸幼魚生長的影響

文獻[11]研究表明,鱸形目魚類對光照有明顯的反應,適當延長光照時間,能夠有效提高黃金鱸(Perca flavescens)的生長速度,降低餌料系數。16 h光照能促進尖吻鱸(Lates calcarifer)仔稚魚的生長,繼續延長光照,將起到抑制作用[12]。本試驗中,加州鱸全長和體質量的生長速度,隨光照周期的延長,呈現上升趨勢,并在全光照條件下最大,生長效果最佳,這可能與養殖品種有關。

然而,不同魚種類對光照的反應結果各不相同。鰱(Hypophthalmichthys molitrix)在恒定或變動的光照條件下,攝食節律均沒有明顯變化,這可能是受到生物鐘的影響[13]。文獻[14]在對2 種鱘的研究中發現,一定的光照和時間范圍,對史氏鱘(Acipenser schrencki)稚魚和中華鱘(Acipenser sinensis)幼魚[15]的攝食和生長速度無明顯影響。本試驗中,加州鱸的攝食和生長速度,明顯受光照周期的影響。魚類隨光照周期的改變,表現出不同的生長特征,這可能與其種類、生態類型、生活習性和行為特征有關[9,14]。