上海市徐匯區某小學學生近視防控現狀調查

李怡穎

近視防控作為兒童青少年生長發育中的關鍵問題,一直是社會所關心的熱點話題。近視帶來的影響和傷害往往不可逆,不僅會影響平日生活質量,也會影響將來的擇業[1]。近視的發生和進展受遺傳和環境等多種因素共同影響[2]。本次調查為提升學生近視防控的主動性,充分發揮學生在預防近視活動中的主體性,也為確定校內未來近視防控的開展方向提供參考。

1 對象與方法

1.1 對象

選擇上海市徐匯區某小學2~5 年級學生共494 名學生為研究對象。

1.2 方法

1.2.1 調查方法

以整群抽樣的抽樣方式對494 名學生進行調查。

1.2.2 調查問卷

本次調查的問卷包括一般人口學資料問卷和近視防控知信行問卷。一般人口學資料問卷包括受試者的性別、年級、自身是否確診為近視,父母是否有被確診為近視情況。依據健康信念模式理論,在查閱相關資料和文獻后,引用王麗蒙[3]等設計的問卷評價學生近視防控信念,得分越高表明學生近視防控信念持有水平越高。以朱慧雨[4]設計的問卷為基礎,參考以往同類文獻,結合學校實際情況調整修改,形成近視防控知識、行為問卷。其中知識問卷,得分越高表明兒童近視防控知識知曉率越高;行為問卷也以得分越高表明兒童近視防控行為持有水平越高。

1.2.3 質量控制

本次參與現場調查的人員均經過專項培訓。本次調查對象的納入標準為本校正式在讀學生,并且自愿參與調查,能在有效時間內完成問卷的所有內容。問卷有效回收率為94.10%。

1.2.4 統計學處理

采用 SPSS 統計軟件進行數據整理和分析。對于符合正態分布的數據,計量資料采用()描述,計數資料采用構成比描述;通過獨立樣本t檢驗、單因素方差分析等,分析比較調查對象近視防控的知信行現狀。

2 結果

2.1 一般情況

本次調查共納入2~5 年級小學生494 名。其中,男生243 人(49.2%);女生有251 人(50.8%);中低年級(2~3 年級)有239 人(48.4%);高年級(4~5 年級)有255 人(51.6%)。經醫院診斷為近視的有141 人(28.5%);未診斷為近視的有353人(71.5%)。母親一方為近視的有120 人(24.3%),父親一方為近視的有91 人(18.4%),父母親均為近視的有171 人(34.6%),父母親均無近視的有112 人(22.7%)。

2.2 近視防控知識的知曉情況

本次調查中,小學生近視防控知識的得分均值為(4.57±1.40)分。“近視發生時的應對措施”“常見預防近視的方法”兩個條目的知曉率最高,均在92%以上;“近視可防不可愈”條目的知曉率最低,為58.5%。見表1。

表1 小學生近視防控知識的知曉情況 (n=494)

2.3 近視防控信念的持有情況

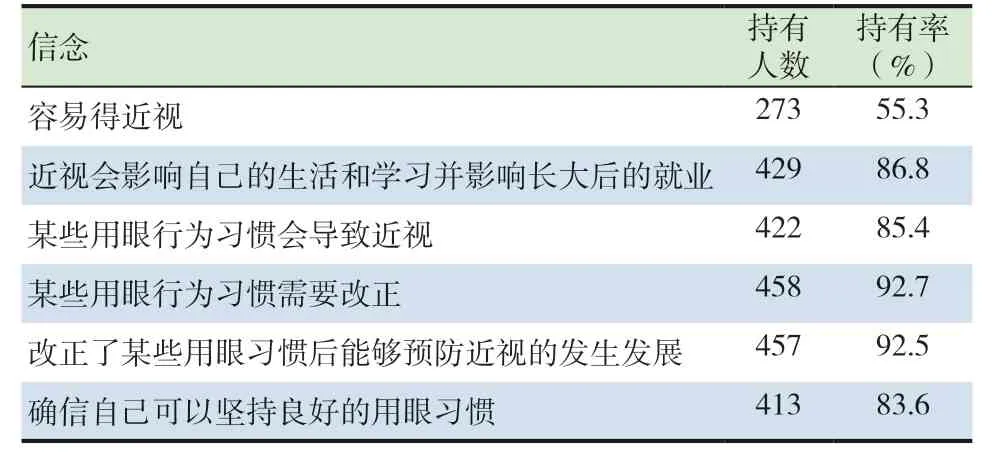

在本次調查中,小學生近視防控信念的得分均值為(4.96±1.09)分。“某些用眼行為習慣需要改正”的信念持有水平較高,為92.7%;“容易得近視”的信念持有水平較低,僅有55.3%。見表2。

表2 小學生近視防控信念的持有情況 (n=494)

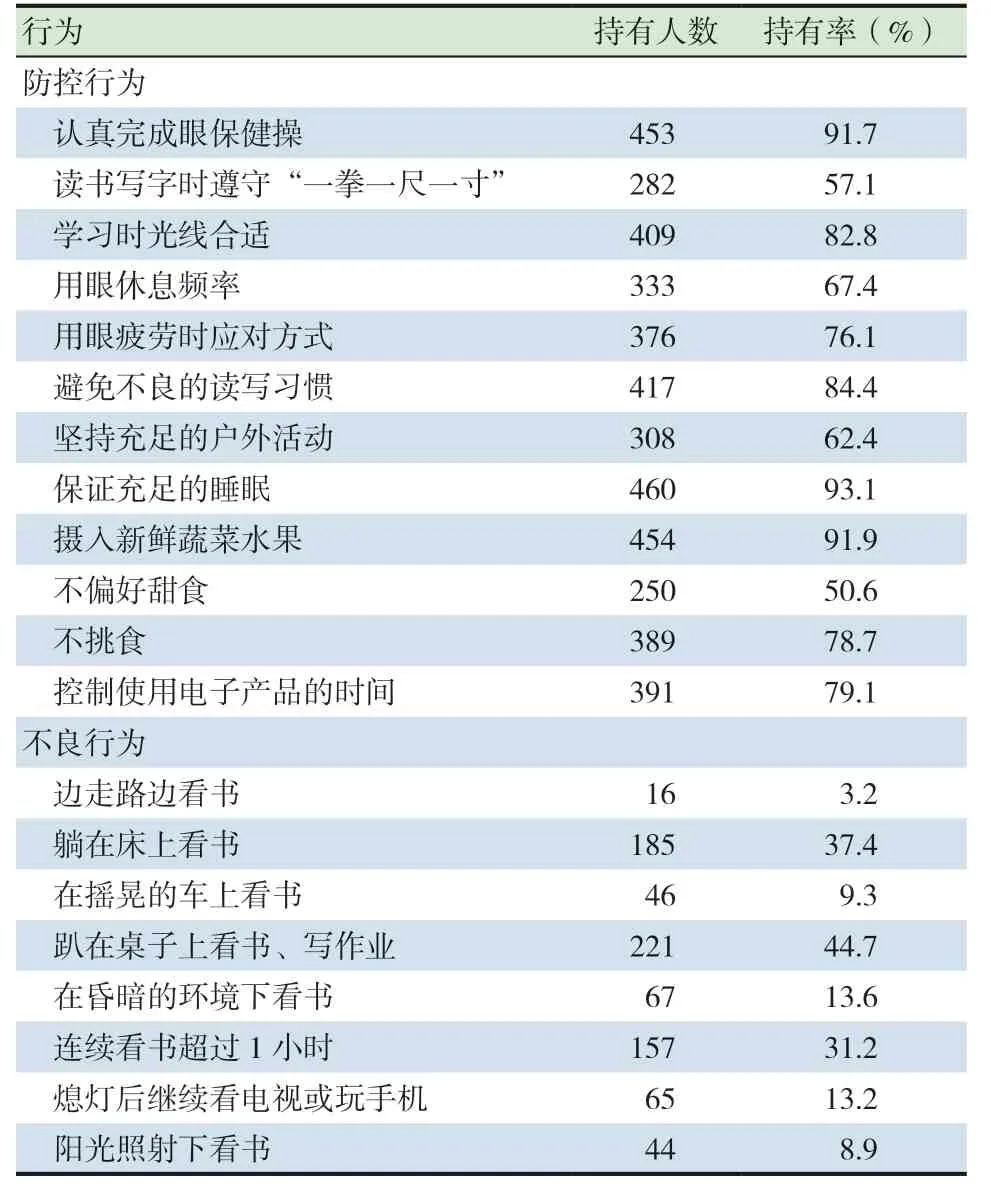

2.4 近視防控行為的持有率

在本次調查中,小學生近視防控行為持有水平的得分均值為(9.15±1.90)分。“能認真完成眼保健操”“保持充足睡眠”“攝入的新鮮蔬菜水果”的行為持有率較高,均達到90.0%以上;“不偏好甜食”行為的持有率最低,達50.6%。

小學生不良用眼行為持有率中,“趴在桌子上看書”“寫作業的不良用眼行為”持有較高,達到44.7%;其次是“躺在床上看書”“連續看書超過1小時”,分別達到37.4%和31.2%。見表3。

表3 小學生近視防控行為的持有情況 (n=494)

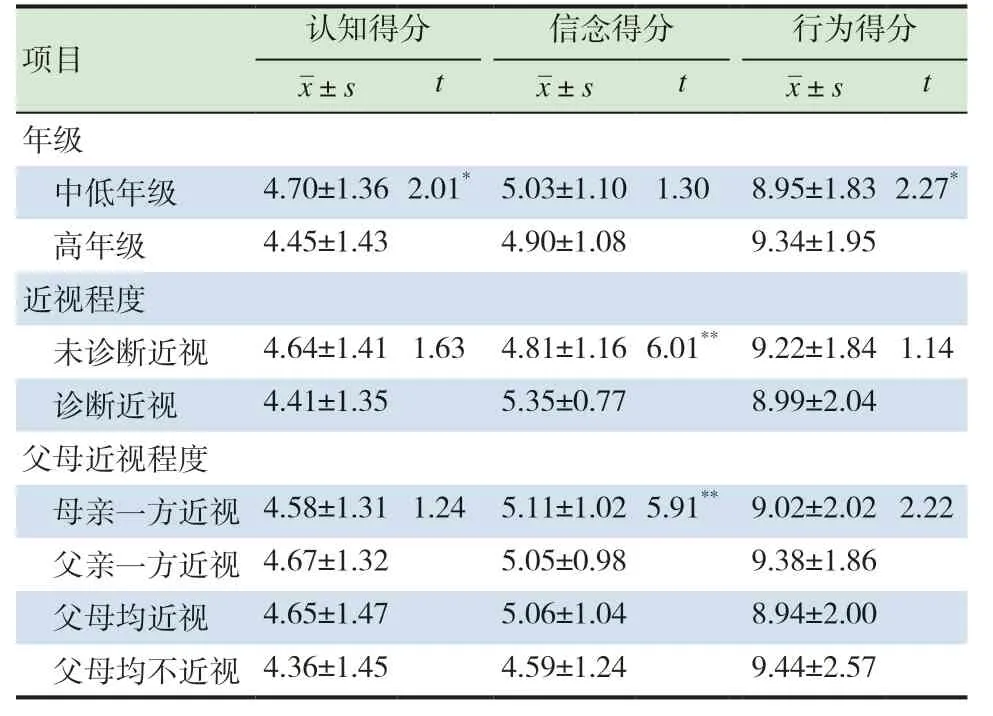

2.5 不同特征學生的知信行得分分析

結果顯示,不同年級學生的知識、行為得分差異有統計學意義(P<0.05)。中低年級學生的認知得分高于高年級學生,中低年級學生的行為得分低于高年級學生。不同近視程度學生的信念得分差異有統計學意義(P<0.05)。診斷為近視的學生的信念得分高于未診斷為近視的學生。不同父母近視程度學生的近視防控信念持有得分差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 不同年級學生知信行得分的差異性分析

3 討論

研究顯示:“在近視發生時應采取的應對措施”“常見的近視預防方法”這兩個條目的知曉率較高,這顯現了某區防近宣教開展得較為有效,宣教重點可以被學生有效獲取。“近視可防不可愈”的條目知曉率較差,為58.5%,大多數學生錯選成近視可防可愈。“對近視可治愈”的錯誤認知也是導致最終對近視防控不夠關注的原因。這些要點往往是健康教育者在近視防控宣教中會一筆帶過的知識點,提示了健康教育者在后期需更加全面地劃分重點、開展宣教。

“認為自己某些用眼行為習慣需要改正”“改正了某些用眼習慣后能夠預防近視的發生發展”的信念持有率相對較高,說明學生可以辨別錯誤用眼行為,但往往缺乏自控力。這提示健康教育者在后期需要與家校互相配合,在不同地點多加提醒學生的錯誤用眼行為,以便及時改正。有86.8%的學生認為“近視會影響自己的生活和學習和影響長大后就業”,有85.4%的學生認為“某些用眼行為習慣會導致近視”,這些都提示了健康教育者在未來開展近視防控宣傳時,可從學生的實際情況入手,增強學生的興趣。造成近視的原因有多項,若抱著近視離自己很遠的想法,會因為無意識的負面行為導致近視。這也提示學生不能對平日內近視防控宣傳麻痹大意,家、校、社會三方需協力幫助學生養成科學正確的近視防控信念。

在近視防控行為持有方面,“能夠認真完成眼保健操”“保持充足睡眠”“攝入新鮮蔬菜水果”的行為持有率較高,均占到90%以上,提示家校合作開展防近工作的必要性和重要性。眼保健操對近視防控起著重要作用,張金嬌[5]等發現每天堅持做眼保健操與兒童青少年近視的發生率呈負相關。保持充足睡眠、攝入新鮮蔬菜水果也對近視防控起著重要作用。劉佳[6]等發現兒童青少年持續性睡眠不足對眼部生長發育以及眼部病理性病變可產生較大的影響。曾葉純[7]等在研究中發現,攝入胡蘿卜、綠葉蔬菜少的學生近視發生率往往較高。近視防控行為中“不偏好甜食行為”的持有率最低(50.6%),提示學生對于甜食往往不可抗拒。曾葉純[7]等的研究發現,人體在消化吸收甜食的過程中,大量維生素B1會被消耗,但維生素B1可以養護視神經,緩解眼疲勞。因此,如何讓學生減少對甜食的偏愛以及少攝入甜食也是未來近視防控工作的重中之重。在開展對小學生不良用眼行為的調查中,發現“趴在桌子上看書、寫作業”的不良用眼行為持有率最高(44.7%),其次是“躺在床上看書1小時”(37.4%)。何鮮桂[8]等的研究發現,改善學生的讀寫姿勢可預防近視。這可能與讀寫時使用不適宜自己身高的桌椅設備有關。這提醒健康教育工作者在未來宣教開展中應多加強調坐姿問題,家校在未來需要共同攜手多加提醒學生無意識的錯誤坐姿,并按照學生身高因人而異地提供課桌椅。

在本次研究中,發現小學生的知信行都處于較好水平,但在某些知行方面仍需努力。除了健康教育內容需要推陳出新,結合熱點話題為學生們帶來更為具體全面的近視防控健康宣教,家校的齊心合作也必不可少。除了結合校情特色一起制定干預措施,平日內加強對學生不良用眼行為提醒的同時,在校老師和家長也需改變自己的不良用眼行為,從而為學生帶來積極的示范效果,讓學生在潛移默化中養成良好的用眼行為和習慣。