基于真實應用驅動下的“糧油加工工藝”課程的改革與實踐

秦洋,劉藝,于輝,郝征紅,趙敏

山東農業工程學院食品科學與工程學院(濟南 250100)

食品相關專業是注重理論與實踐的強應用型學科體系[1],其顯著特點是多學科交叉、深度融合、知識體系龐大、實踐性強。因此,為“有效”完成課程教學,一種以“必需、夠用為度”的教學原則逐漸在食品類專業中出現。這種教學原在一定程度上實現知識體系的精簡和教學內容的強針對性,但卻過分強調“應用與實用”,忽略“使學生具備一定的可持續發展能力”的專業培養要求;一些課程設計偏向于理想簡單化情境中基礎單元知識或操作,學生雖能完成各個學習成果,但難以將各個學習成果整合為一個完整的知識或者技能體系,影響學生實踐性、系統性、創新性知識的運用能力培養,所培養的學生進入社會后,自我發展、自我提升能力較差,人才應用性能與實際需求脫節[2]。另外,有的教師將課程中每一小塊的知識點和技能點設計成一個個學習成果,學生可能達成了每個學習成果,但并不知道某個學習成果的作用,也就很難在真實情境進行遷移應用。

真實應用驅動下的教學模式是指學生在課程學習中,借助教師的引導,以解決問題為目的,主動獲取知識、應用知識的過程[3]。這種以強調學生自主學習的教學方式,能夠有效提高學生的學習積極性,鍛煉創新解決實際問題的能力,培養學生的團隊精神;是解決高校學生學習能動性、創造性及培養學生團隊合作能力的重要途徑[4]。真實應用驅動下的教學主要特點在于肯定和強調實際操作的作用,形成知識運用為主要目標、學生主動思考與實踐、教師引導和答疑的教學過程[3]。這就需要課程從專業人才培養目標的角度出發,對知識體系、教學活動、考評體系革新優化,在滿足專業綜合性、基礎性知識教授的前提下,精深專業知識,強化實踐體系,實現就業口徑寬、服務面廣、崗位對接程度高的人才培養[5]。

“糧油加工工藝”是研究糧油食品加工和轉化的基本理論、工藝和產品質量的一門課程,是食品類專業的核心課程之一,但是其涉及學科背景廣,加工技術多,原料及產品種類龐雜[6],學生的學習難度加大。為滿足社會對食品科學專業人才的需求,食品科學與工程專業的課程體系已進行大幅度的變革和調整。根據山東農業工程學院“農工融合”特色下,培養專業基礎扎實,實踐能力較強,適應能力良好,具有家國情懷和創新精神,德智體美勞全面發展的知農愛農高素質應用型人才的要求,對糧油加工工藝課程體系、思政元素、理論與實踐教學方法、考試評價方式等方面進行全面改革與實踐,以期形成一套真實應用驅動下的有利于促進創新、探究、合作型學習的教學模式,培養學生成為適合時代要求的高素質應用型人才。

1 課程改革措施

1.1 構建知識維度與認知維度交叉表,明晰課程目標

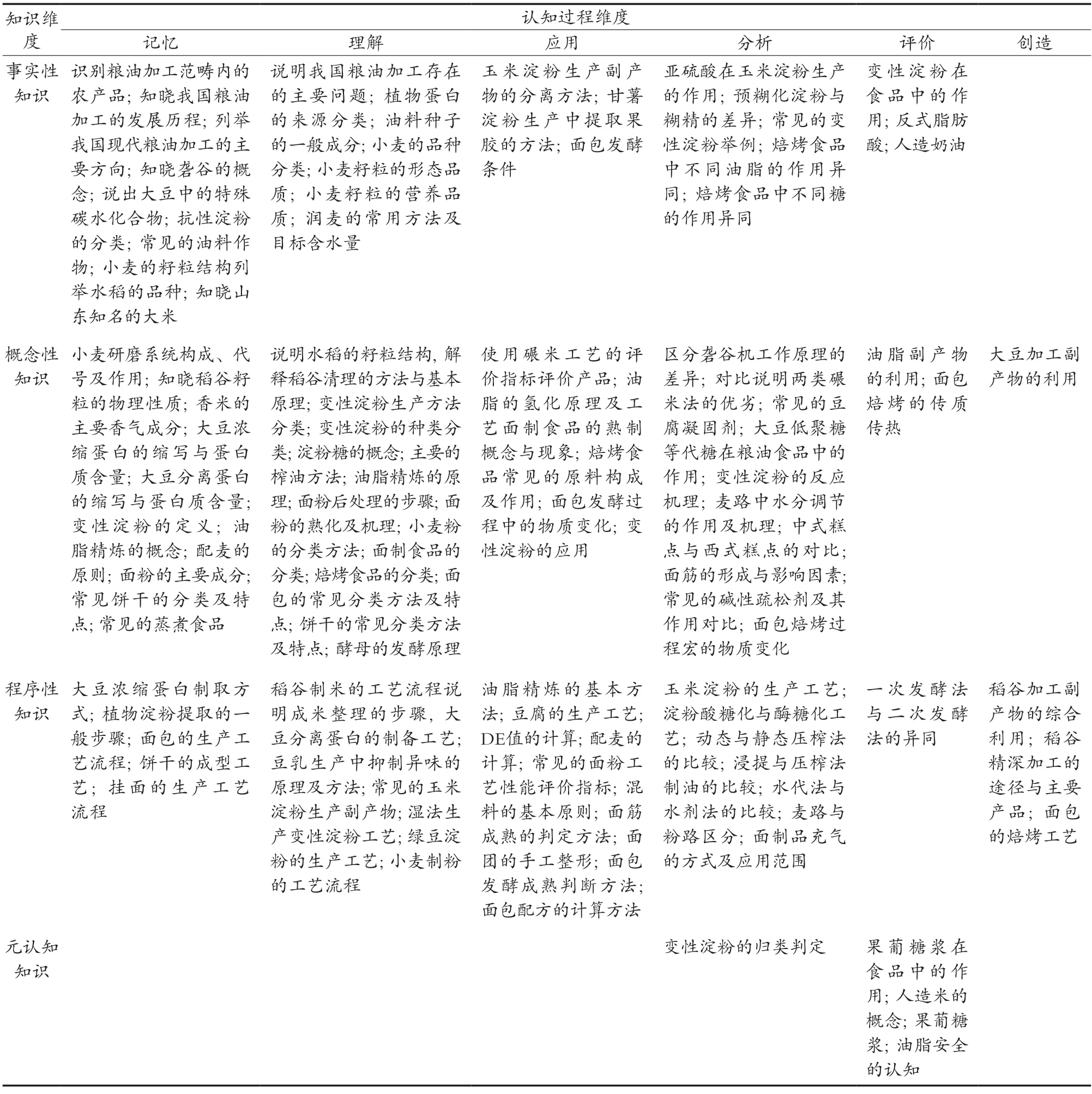

在前期課程改革中,已將課程內容重新整合劃分為6個知識區域,分別為糧油加工的背景概述、稻谷制米及精深加工、面粉制備及面制品加工、植物蛋白提取及利用、油脂制取及綜合利用、淀粉及淀粉衍生物。根據布魯姆的認知層次理論,基于OBE理念[7],將“糧油加工工藝”依照事實性知識、概念性知識、程序性知識、元認知知識4個知識維度,交叉記憶、理解、應用、分析、創造6個認知維度進行拆分,構建知識與認知維度交叉表(表1)。知識點處于表格的左上方表明其更傾向于基礎記憶性知識,處于右下側則共傾向于綜合應用知識。如此劃分后課程知識目標清晰,教師可根據知識點的重要性,針對性地設計教學活動,考察學習成果。

表1 “糧油加工工藝”課程知識與認知維度交叉表

借助對知識點的分類梳理,課程的教學目標得以清晰呈現,即:課程目標1,知曉糧油加工基本概念及術語,描述我國糧油加工行業的發展現狀與趨勢、主要問題及技術要點;課程目標2,識記糧油加工中代表性產品的生產工藝,描述工業化生產線的主要組成、流程;課程目標3,分析工藝差異對產品的影響,產品品質變化的原因,提出提升產品品質的合理方法或解決方案;課程目標4,創新設計或改進糧油產品的生產工藝,進行產品加工實踐操作;課程目標5,形成食品行業從業職業道德,接受食品加工行業的基本職業、衛生要求。

1.2 厚植思政元素,德育促進教學

糧油食品加工技術在食品加工中具有十分重要的地位,涉及知識面廣、產業關聯性強[8],蘊含豐富的思政元素[9]。緊扣《高等學校課程思政建設指導綱要》要求,圍繞食品專業人才培養目標,以糧油加工是聯接農業、工業的紐帶為切入點,以時代性、先進性為抓手,將與業課程知識點相關的經典案例、社會熱點、歷史事件、生活實例等均納入思政元素案例庫,設計了以政治認同、家國情懷、文化素養、道德法治4個領域為基礎的課程思政元素庫,厚實的思政元素儲備。

通過知識點的恰當外延,思政案例與專業知識交互講解,啟發與引導結合的分組討論等手段實現思政元素與專業知識的有機融合[10],如課程團隊以抗美援朝時期志愿軍的軍糧炒面為題,結合糧油加工方式對面粉品質、營養的影響,與學生展開討論,在明晰炒面營養價值低、耐保存的原因的同時,深切體悟的革命先輩的偉大與國家復興的艱辛等宏大主題。這種將思政元素與課程的深度融合,避免“由齒輪講到團結協作”的“粗暴式”思政教育,真正實現專業課程與思政理論課的相互兼容、同向同行、協同發展,達成知識傳授、能力培養與價值塑造的統一。

1.3 針對學情實際調節授課方式

依靠教師一人持續輸出的授課方式已不能滿足OBE理念的教學要求,在以學生學習為中心的理念下,學生必須深度參與到教學互動中。在前期教學過程中,發現學生對課程的參與度較低。究其根源,這種情況的產生是由于學生的基礎知識薄弱,沒有建立起有效的知識體系和運用知識的路徑,導致大部分學生選擇對教師的提問或其他教學活動采取回避或者靜默的態度,而在這種不自信外層還有怕出錯、怕丟人的“年輕人的自尊”保護殼,這都導致學生傾向于停留在“教師講課學生聽”的這個安全區中。

針對這一情況,采用“兩步走”策略打破困境。第一步,在第一節課上,與學生“約法三章”。講明課程目標,課程考核量評標準高,并說明過程考核成績中有一部分是來源于學生的課堂參與度;對提問等各種活動,以小組的形式展開,以發言人的形式回答;講明對各種教學活動的評價標準。本著鼓勵學生思考、參與的原則,學生討論得到的答案言之成理即可得到較高的分數,對于錯誤的答案,則通過討論與學習進行糾正,不做扣分處理。上述措施的實施有助于鍛煉學生的思維、交流能力,有效去除“年輕人的自尊”保護殼,顯著提升學生課堂參與度。第二步,使用多種教學手段結合的方法,提升學生學習效果。利用表1建立的知識體系,有針對性使用特定的教學手段,比如:針對記憶層次的事實性知識,一般通過PPT展示加教師講解;理解層次的事實性知識,則會使用啟發式教學,開展師生互動討論,引導學生由表層知識深層次溯源,掛鉤專業知識理論,加強理論與實際的聯系程度;對于應用型的知識講解,則通過項目化的教學方式,使學生嘗試運用知識解決問題,比如在講解玉米淀粉制備的工藝時,通過原料、技術、產品的背景知識講解,進而要求學生結合已學習的知識與教師的引導,建立合理的淀粉濕法生產工藝流程,并要求學生對副產物進行分析,提出可行的利用方案;對于分析評價類的知識點,課程組借鑒“BOPPPS”教學模式,通過前測,了解學生對于相關前置知識點的掌握程度,進而在實際分析、對比、評價產品時,適時地引導學生回憶或補充知識點,強化知識薄弱環節,厘清知識脈絡,建立專業知識樹,找到運用知識的路徑。

1.4 調節課內實驗設置

通過參考其他教學案例與資料[7],將課程的驗證性實驗轉變成設計性試驗,重新對面包焙烤的試驗進行設計。將原本8課時的實驗拆分成為3個部分12學時完成。第1部分實驗是撰寫面包制作項目書,通過課下作業的形式發布實驗任務,要求學生以小組的形式通過文獻資料,尋找心儀的面包配方,衡算物料,歸納工藝路線,以項目的形式撰寫報告提交課程組教師。第2部分實驗內容要求學生根據配方、和面工藝制備面團,并結合所學的知識,分析面團是否適合于面包的制作,分析和面失敗的原因,歸納問題,形成改進方案,再次試驗,力求在2~4個學時內完成和面配方及工藝的優化,達到面包制備的要求。第3部分實驗室面包的發酵與焙烤,在前期完成面包面團混合的基礎上,采用適當的發酵工藝、焙烤技術制備出成熟的面包,并通過評價量規(rubric)表,以組內、組間、教師評價的方式,品評面包的品質。

通過實驗課程設計,一方面整體鍛煉學生面包制作的技術,確保學生能夠在實驗操作中,將所學的焙烤食品知識融會貫通;另一方面,將“學生做實驗,教師解決問題”轉變為“學生做實驗,學生解決問題”,切實有效培養學生在實際情境下“發現-分析-解決”問題的能力。

1.5 注重過程考核的學習效果評價

根據專業培養目標和課程教學目標,優化課程考核模式,側重考察學生學習過程及綜合能力的獲得,形成過程考核、實驗成績、期末考核比例3∶3∶4的課程考核評價模式;結合OBE理念,建立評價量規(rubric)表作為主要評分細則,使師生明確考核重點,有效量化各類考核過程。

在過程考核中,以課堂活動為主平臺,課下作業為輔助,結合與專業相關的國內外形勢、熱點技術等問題,要求學生以小組討論的形式隨堂討論,或課下查閱資料,以口頭匯報、百字小論文等形成呈現非標準答案,以考查學生對現實問題的客觀分析和知識運用等綜合素質。

期末考核采用傳統的閉卷考試,除了基礎的理解和記憶知識性問題(30%),試卷中多數題目均以實例、現實問題為基礎考查學生運用知識分析、推理和評價能力(50%),此外,試卷中還有蘊含人文素養或道德情感的非標準答案類題目,在考察學生專業知識的同時,考評其獨立思考能力和人文素養。

2 課程改革成效

經過2年的初步建設,“糧油加工工藝”課程已達到階段性目標,在最近一次的教學過程中,通過第三方平臺對學生的學習情況進行匿名問卷調查。結果表明:57.14%的學生表示課程難度設置適當;96.43%的學生表示課程內容講授詳略得當,重點難點突出,通過教師的講解和課程活動能夠理解或掌握相關知識,與改革實施前(68.33%)相比有了明顯提升;92.86%的學生體會到了課程教學過程中的思政元素,并借助教師拓展的前沿知識、國情與社會時政熱點,拓展了視野,受到一定的思想教育;超過85%的學生表示通過課程學習,良好地掌握基本知識、理論及技能,并能夠逐漸運用到分析問題、解決問題的過程中,探究問題、自主學習能力均得到提升,說明課程改革取得初步成效。

然而,在實際的教學過程和學生的問卷回答中也暴露出一些問題,比如:仍有28.57%的學生表示課程難度較大;個別同學對思政元素表現出了較強的抵觸情緒;個別學生在課堂活動、實驗過程中參與度較低;實踐課程比例少,理論課程講不完;對個體學生的有效評價等的問題也進一步凸顯。種種情況的出現都為后續精煉課程內容、優化教學活動、豐富課程資源、完善考核方式指明方向。

3 結語

“糧油加工工藝”課程的改革與實踐從山東農業工程學院食品科學與工程學院的食品類專業的實際情況出發,依照人才培養目標,有設計、按計劃、分步驟實施的課程體系、思政元素、理論與實踐教學方法與手段、考試評價方式等方面的全面改革與實踐,有利于學生更全面掌握食品加工技術、擴展專業視野、提高學生分析與解決問題的能力,從而全面提高學生的專業知識和綜合素養,為學生將來在食品行業和相關行業的快速入門或者進入研究生階段的課題研究打下堅實基礎。