像工程師一樣思考

韋青

何為工程師?要回答這個問題,首先我們要理解何為工程。按照《說文解字》的解釋,“工”有巧飾的意思。南唐文字訓詁學家徐鍇說:“為巧必遵規矩、法度, 然后為工。”“程”有路程、過程、步驟或者規程的含義。“工”與“程”二字結合起來,就是按照一定的流程、標準和規則精巧地創造有價值的器物和培養能力的過程。再加上一個“師”字,強調的就不僅是做這件事的過程與結果了,還強調做這件事的人。

人們很容易憑表象把工程師理解成一群只知苦哈哈埋頭工作、缺乏情趣之人。同時,由于社會,甚至包括工程師群體自身對工程師這種職業的偏見、輕視或者抵觸,人們經常不重視工程師這個職業的終身能力培養,過多地把心思放在對工程師職稱的計較上,有時甚至會為應該稱某人為工程師還是高級工程師而爭得面紅耳赤。殊不知,工程師是一種值得一個人終身追求的“職業”,為人類做貢獻則是這個偉大職業的職責。一名工程師可以因為對社會做出的貢獻而獲得應有的“職稱”,但是反過來,如果有了職稱而沒有實現對社會的貢獻和自身能力的終身培養,那么這種職稱反而會成為阻礙自身發展甚至破壞自身職業成長的枷鎖。

對一名工程師而言,對技術的掌控力和對技術趨勢的洞察力是其最基本的技能。除此之外,所有人應有的“軟實力”,比如待人接物、組織建設、協調溝通、推廣交流和應對復雜與不確定性的本領與實踐,也是一名工程師不可或缺的基礎能力。為什么?因為工程師也是人,或者說,工程師首先是人。

在我看來,要想成長為一名優秀的工程師,首先要學會如何做人。人都做不好,如何做好一名工程師?其次,要有科學精神和技術能力。想要高效解決復雜的系統性問題,預見尚不存在的“結構”,做到跨越性創新,工程師思維是一個可以安心依靠的利器。

工程師不只要做事,而且要務實且有效地做事。工程方法與科學精神和技術能力構成一個有機的整體,相輔相成,唯一的不同是側重點不同。科學重在永無止境的探索,不怕犯錯,永遠在改錯的路上;技術重在能力的提高,不斷利用科學知識的進步和工程實現的結果拓展技術能力的邊界;而工程方法則是在有限的條件下靈巧、務實地實現人類的共同目標。

作者 微軟(中國)公司首席技術官

本書用大量的證據證明,互聯網大廠在人才管理上看似有一套完備而先進的體系,也輸出過不少熱門的管理概念和工具,但這些體系、概念和工具只是基于創始人理念、力圖匹配業務需求的一種“階段性方案”,既不是開宗立派,也不具有普適性,而且其效果有夸大之嫌,不應該被推廣。

在“高速”時代,工作忙碌、疏于管理不是因為效率低,而是欠缺有效的管理能力;在“互聯網”時代,管理不再是領導者的專利,而是人人都能復制的技能。本書運用大量的圖表和數據,闡述了關于團隊規劃、任務管理、結果導向等20條管理法則,以滿足不同工作、職位的職場人的需求,幫助他們打造高績效團隊,實現職場躍遷。

全書盤點了茅臺從1951年發展至今的重大事件,梳理企業成長的歷程。基于實地調研與核心人物采訪,結合財經作家吳曉波個人視角的細致觀察和獨到思考,從文化積淀到品牌建設,全景式呈現茅臺變革歷程,并以茅臺為軸,回望中國商業與經濟體制改革的歷史,探尋中國白酒企業龍頭馳名全球的秘密,解讀中國本土品牌發展創新的成長邏輯。

本書既是寫給討好型人格者的清醒指南,也是送給女性讀者的破局之書。本書拆解“不討好”的四個維度,也讓女性直面自己的內心,敢于聰明地應對來自外界的攻擊、誤解、誘惑,不斷成長,用野心戰勝困局,獲得勇氣、金錢、愛!

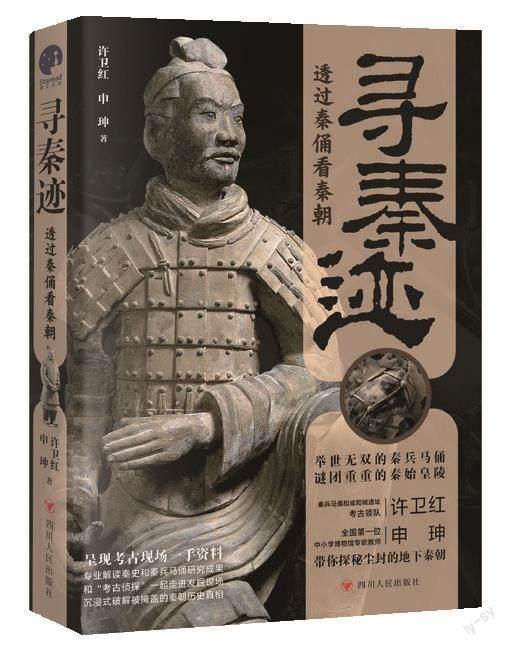

秦始皇陵兵馬俑一號坑第三次發掘領隊許衛紅,攜手《中國考古大會》十佳選手申珅,傾力打造兵馬俑坑考古現場挖掘手記,和“考古偵探”一起走進發掘現場,沉浸式破解被掩蓋的秦朝歷史真相。打破對秦始皇的歷史濾鏡,讀懂秦王朝為華夏文明種下的基因符號。

本書是中國歷史上第一部用白話文寫成的中國通史,全書上起遠古時代,下至作者寫作之年(1922年),貫通三皇五帝、夏商周等各個時代,內容涉及歷史、地理、語法、訓詁、辨偽等方面的專門知識,涵蓋政治、經濟、文化、制度、民族等各個領域,是史學大師呂思勉先生寫給大家的歷史經典讀物。