基于項目式學習的初中數學綜合與實踐課程的實踐研究

張麗麗

[摘? 要] “綜合與實踐”課程在當今學校中的教學情況不容樂觀,傳統的課堂教學模式過于強調知識本位,而忽視了學生的主體地位及主觀能動性,無法滿足新課程改革對教育教學的要求. 相比傳統教學模式,項目式學習(PBL)擁有先天的價值和優勢. 文章重點研究如何基于項目式學習進行課程資源的開發,構建基于項目式學習的課堂教學模式,充分利用課后服務時間以及課余時間,解決目前義務教育初中學段綜合與實踐課程的教學困境.

[關鍵詞] 項目式學習;數學;綜合與實踐

問題的提出

《義務教育數學課程標準(2022年版)》規定,綜合與實踐內容的設置以培養學生綜合運用所學知識和方法解決實際問題的能力為目標,通過設計復雜而真實的問題情境來引導學生綜合運用數學學科以及其他學科的知識和方法來解決問題. 但綜合與實踐課程在初中學段學校中的實施情況不容樂觀. 在教學內容方面,現行教材中綜合與實踐課程的教學情境隨著時代的發展,無法引起師生的共鳴,而現階段可以供給一線教師參考的教學資源非常少;在教學方式方面,為了節約課時,更多的教師是把綜合與實踐課程當成數學題目進行練習,更有甚者避而不談、視若無睹,學生的應用意識和創新意識根本得不到有效鍛煉和提升.

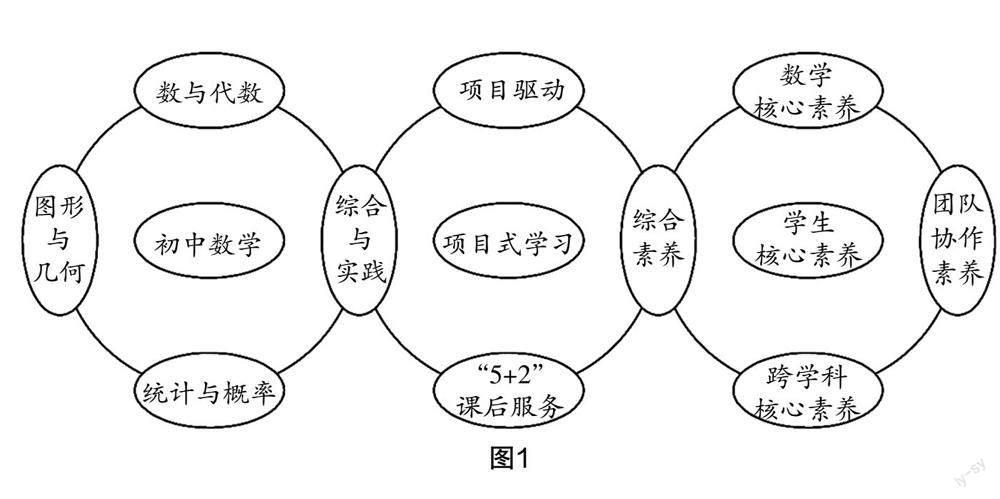

基于此,我們以學生學習的認知困境為基點設計驅動問題,以教材內容與問題情境為整合點設計項目活動,在不增加學時的基礎上,充分利用“5+2”課后服務時段以及課外時間,踐行綜合與實踐課程,借助項目式學習的方式,通過挖掘優質項目,在具體的項目活動過程中培養學生用數學的眼光觀察世界、用數學的思維思考現實世界、用數學的語言表達現實世界的能力,助推核心素養的有效落地(如圖1所示).

基于項目式學習的課程資源

開發

1. 頂層設計課程體系

根據初中學段綜合與實踐課程的目標定位以及與其他學習領域,如數與代數、圖形與幾何、統計與概率的交叉融合,盡管綜合與實踐課程的內容和形式多種多樣,但是站在頂層設計的角度,我們認為綜合與實踐課程可以分為以下三種類型:“數與代數+”“圖形與幾何+”“統計與概率+”. 顧名思義,這三種類型的綜合與實踐活動主要是指以數與代數、圖形與幾何、統計與概率三大領域的知識板塊為學科知識生長點,以三大學習領域學生的認知困境為切入點,以精心設計的驅動問題為導引,以具體項目活動為依托,在做中學,在學中用,從而完善升級已有認知結構的探究性學習活動.

2. 項目式學習內容開發

(1)學習內容序列化. 教材為學生筑建學習的起點,但并非所有教材內容都適合開展項目式學習,教師需要在尊重教材和研讀教材的基礎上去優化教材、拓展教材,對知識進行選擇、分類和整理,并通過一定的方式把它們納入項目活動過程中. 首先將學習內容分為三大領域:數與代數、圖形與幾何、統計與概率,然后從每個學習領域梳理并遴選適合開展項目式學習的內容節點,將其梳理成序,這些知識節點的選取需要遵從生活性、探究性以及便于數據分析的原則,并在此基礎上最終建立內容序列庫.

(2)應用情境具體化. “情境之于知識,猶如帆之于船”,知識只有融入具體的實際情境當中,才能激發學生學習的興趣,知之不如好之,好之不如樂之. 那么知識節點序列確定以后,如何確定它的應用情境呢?首先,可以尋找它與現實生活的聯系,創設學生熟悉的生活情境,感受知識來源于生活又高于生活,引起學生的注意和情感共鳴. 其次,可以尋找它與其他學科的聯系. 整合數學與其他學科的知識,設計跨學科實踐活動,感悟數學與其他學科的關聯,更加清楚數學與其他學科間的相互推動和促進作用,感受數學是科學之基,數學是科學之王. 最后,可以尋找它與數學文化的聯系,讓學生感悟數學對人類文明的推動作用,培養學生的數學素養和數學情懷. 最終對應內容序列庫建立情境素材庫.

(3)寓“內容”于“情境”. 有內容無情境,知識的輸送缺少生機與活力,有情境無內容,教育流于表面浮于形式,因此兩者互為表里、相輔相成. 由此,教師在設計課堂教學情境時不僅要注重真實激趣,還要緊扣教學內容,內容與情境不能貌合神離,要實現內容和形式的高度統一,使情境為學生知識的獲取、思維的發展提供良性土壤(如圖2所示).

3. 項目式學習課例設計

課堂教學的成效,不是靠教師在課堂教學的臨場發揮,也不僅僅取決于教師個人的教學才能,還取決于課前的教學設計. “千錘百煉出深山,烈火焚燒若等閑”,唯有經歷多番打磨的教學設計才能“涅槃重生”終成才,成就數學課堂的精彩. 教學設計的打磨經歷包括明確項目主題→組內說課修改→三輪迭代試課→教學設計初稿,形成一代教學設計,然后繼續精致打磨教學設計初稿→教學設計實施→教學效果分析→教學設計定稿,形成二代教學設計,最后梳理分類形成“數與代數+”“圖形與幾何+”“統計與概率+”三種類型的案例集如圖3所示.

基于項目式學習的教學模式

構建

引入項目化學習理念,優化數學綜合與實踐課堂,“在做中學,在學中做”,打破“以教定學”的傳統授課模式,以真實情境為依托、任務驅動為特征,以學生核心素養的發展為導向,構建基于項目式學習的新型教學模式.

1. 課外準備階段

該階段由1個課時的前置課和2個周末的課外實踐構成,為解決綜合與實踐課課時不足的問題,鑒于項目式學習的時空特殊性(不局限于課堂之上),我們充分利用“5+2”課后服務時段以及課外時間展開進行,于前置課上教師提出驅動問題,學生完成小組分工,并設計項目解決方案,形成項目任務單,于課外時間開展實地調查、數據收集,通過社交工具和網絡平臺,完成實踐經驗和結果的交流以及教師的輔助答疑. 在該階段,教師更多的是導引者和協助者的角色,“隱身”在學生的各項活動當中,隨時提供必要的學科支撐和技術支持(如圖4所示).

2. 課內實施階段

該階段聚焦展示與分享,用時1課時,在課后服務時段內完成. 該環節往往備受學生青睞,這是學生展示自己學習所得的機會. 如果條件允許的話,邀請相關的專業人士一起參加,評判項目的完成質量,學校的校長、管理者或者其他學科的教師都可以是“特約觀察員”. 學生以小組為單位進行展示與匯報(PPT、思維導圖等),教師引導學生交流分享活動過程中遭遇的問題與困惑,問題突破的策略以及所用的數學知識和思想方法,并對所建模型進行優化完善,完成對項目解決方案的總結提升(如圖5所示).

3. 課后總結階段

該階段主要利用學生課余碎片化時間進行. “學而不思則罔,思而不學則殆”. 項目結束后,項目小組進入結項環節,教師引導學生從活動目標、合作過程、任務挑戰、解決問題方法等方面進行多元化剖析與總結,形成研究報告,物化研究成果. 教師進行項目資料的歸類建檔,評選優勝項目小組以及項目成果(總結報告、項目產品等)并于校園網絡平臺公示展覽,最后教師經內化反思后反復修正,形成有理論支撐、有路徑可依、有具體評價的完整的項目式學習課例集(如圖6所示).

基于項目式學習的課堂教學

實踐反思

1. 興趣為枝,情境為葉,系列化情境繁茂認知之“趣”

在傳統教學模式中教師更加側重教學方式所塑造出的最終結果而往往忽略學生的過程性情感體驗,很多學生對數學學習表現出抵制的不良情緒,與之相比,項目式學習的優勢十分明顯,其涉及的系列化情境更具挑戰性和真實性,學生作為實踐主體,在問題驅動情境、生活實踐情境、問題解決情境中不斷與其他師生及事物互動,這都有助于激發學生學習數學的積極性和學科內驅力,正如圖7對本校2018級學生進行調查問卷的結果所示.

2. 知識為根,項目為干,項目化活動統整學科之“散”

培養全面發展的人是我國目前的教育目標,但是我們的教學是分科的,學科的分散割裂了學生認知結構的完整. 因此教師以學生的認知困境為基點設計驅動問題和跨學科的項目活動,在此過程中,項目活動搭建起不同學科知識、知識與實際問題聯系的橋梁,有利于完整知識體系的構建和學生綜合素養的提升,并通過對課后服務時間和課余碎片時間的充分利用,探索出一條適合初中學段綜合與實踐課程開展的實施路徑,打破了學科孤立和傳統教學模式的弊端.

結語

項目式學習正成為育人方式和課程教學變革的重要領域,而且在實踐層面目前已經有很多區域和學校嘗試以項目式學習為變革抓手,激發新的辦學活力. 項目式學習對于每一位教師而言,既是機遇又是挑戰,雖然開始會步履維艱、困難重重,但若每一位教師都能乘著教育改革的東風,勇于探索、不斷創新,綜合與實踐課程就一定能收獲滿園春色.