心力衰竭合并心律失常患者治療中胺碘酮聯合厄貝沙坦治療的效果分析

楊莉

山東省菏澤市第六人民醫院重癥醫學科,山東菏澤 274000

人體心臟結構、功能異常極易引發心臟泵血能力降低,出現呼吸急促、疲勞等癥狀,進而引發心力衰竭疾病[1]。人口老齡化的進展促使心力衰竭疾病的發病率上漲,該疾病也越來越受公共衛生的重視。心律失常作為心力衰竭常見的合并疾病,該癥狀的發生不僅增加了患者的病情復雜性,還對治療提出了更高的要求。心律失常作為心力衰竭的常見并發癥之一,不僅增加了患者的病死率,還影響了患者的生活質量[2-4]。胺碘酮作為一種抗心律失常藥物,以其廣譜的抗心律失常效果而在臨床上得到廣泛應用。另一方面,厄貝沙坦作為一種血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑,通過抑制腎素-血管緊張素-醛固酮系統的活性,有助于控制心力衰竭的進展[5-6]。在心力衰竭合并心律失常患者治療中,運用胺碘酮聯合厄貝沙坦可發揮其藥效的協同效應,但具體療效及爭議性仍需結合實踐探討證實。本研究方便選取2022 年1 月—2023 年6 月于山東省菏澤市第六人民醫院治療的82 例心力衰竭合并心律失常患者為研究對象,探究兩種藥物聯合在患者治療中應用所產生的效果。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

方便選取本院收治的82 例心力衰竭合并心律失常患者為研究對象,根據隨機數表法分為兩組,每組41 例。對照組男21 例,女20 例;年齡39~78歲,平均(58.26±5.69)歲;心功能:Ⅱ級13 例,Ⅲ級15 例,Ⅳ級13 例。觀察組 男20 例,女21 例,年齡38~78 歲,平均(59.63±5.28)歲;心功能:Ⅱ級14 例,Ⅲ級13 例,Ⅳ級14 例,兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P均>0.05),具有可比性。全部參與研究患者均知情,簽署同意書,本研究通過醫院醫學倫理委員會批準(131007)。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①經心電圖、動脈造影檢查確診為慢性心力衰竭合并室性心律失常者;②無用藥禁忌證者;③心功能(New York Heart Association, NYNA)分級在Ⅱ~Ⅳ級者;④臨床資料完整者。

排除標準:①因電解質紊亂導致心律失常者;②合并呼吸系統、精神性疾病者;③合并先天性心臟結構異常者;④合并外傷性疾病者;⑤預計生存時間<6 個月者。

1.3 方法

入院后所有患者均接受常規治療,給予患者預防感染干預和管理,叮囑患者多休息,保持充足睡眠和健康的生活習慣。

對照組給予鹽酸胺碘酮片(國藥準字H21020779;規格:200 mg)治療。口服用藥,初始計量600 mg/d,每周減少200 mg 劑量,直至剩余200 mg/d 后,根據患者具體情況最終決定是否停藥或采取間歇性治療。

觀察組在對照組的基礎上聯合厄貝沙坦治療。胺碘酮用藥劑量與對照組相同,在此基礎上口服厄貝沙坦片(國藥準字H20030016;規格:75 mg),150 mg/d,連續用藥1 周后減少用藥劑量,減少至75 mg/d 后持續用藥。

全部患者連續治療半年,治療期間接受不定時檢查,記錄患者各項指標和病情的變化與進展。

1.4 觀察指標

①對比兩組患者治療前后心功能指標水平,記錄患者每搏心輸出量(Stroke Volume, SV)、左室后壁厚度(Left Ventricular Posterior Wall Thickness,LVWP)、左室收縮末期內徑(Left Ventricular End Systolic Diameter, LVESD)、左室射血分數(Left Ventricular Eject Fraction, LVEF),并進行對比分析。

②比較兩組患者治療前后6 min 行走距離(6-Minute Walking Text, 6MWT)的變化,分別從治療前、治療后1、3、6 個月進行分析。

③對比兩組患者臨床治療的效果,臨床癥狀基本消失,心功能分級恢復1 級或2 級以上,心律失常減少>90%為顯效;臨床癥狀有所緩解,心功能分級改善≥1 級,心律失常減少>50%為有效;未達到上述標準為無效。總有效率=(顯效例數+有效例數)/總例數×100%。

④對比兩組不良反應的發生情況,其中不良反應包含胃腸道反應、眼部色素沉著、竇性心律過緩。

1.5 統計方法

采用SPSS 25.0 統計學軟件分析處理數據,計量資料(心功能水平、6MWT 水平)符合正態分布,以(±s)表示,進行t檢驗;計數資料(治療有效率、不良反應發生率)用例數(n)和率(%)表示,進行χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

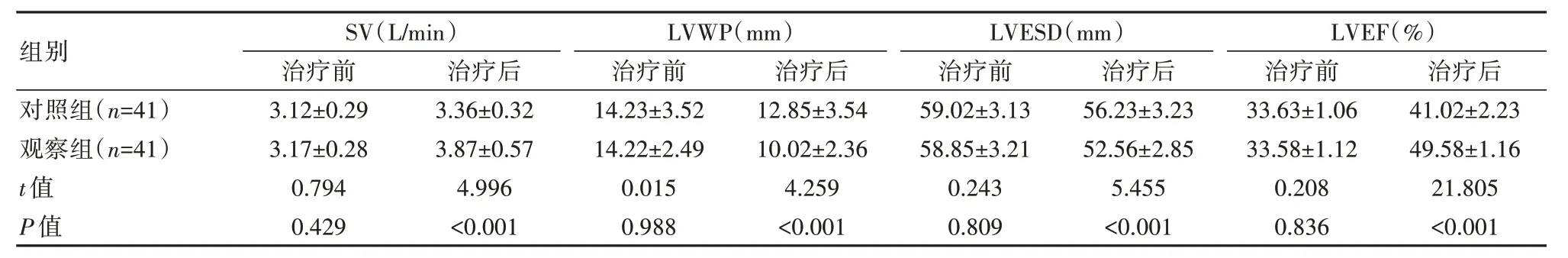

2.1 兩組患者治療前后心功能水平比較

治療前,兩組心功能比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組心功能優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療前后心功能比較(±s)

表1 兩組患者治療前后心功能比較(±s)

注:SV:每搏心輸出量,LVWP:左室后壁厚度,LVESD:左室收縮末期內徑,LVEF:左室射血分數。

組別對照組(n=41)觀察組(n=41)t 值P 值SV(L/min)治療前3.12±0.29 3.17±0.28 0.794 0.429治療后41.02±2.23 49.58±1.16 21.805<0.001治療后3.36±0.32 3.87±0.57 4.996<0.001 LVWP(mm)治療前14.23±3.52 14.22±2.49 0.015 0.988治療后12.85±3.54 10.02±2.36 4.259<0.001 LVESD(mm)治療前59.02±3.13 58.85±3.21 0.243 0.809治療后56.23±3.23 52.56±2.85 5.455<0.001 LVEF(%)治療前33.63±1.06 33.58±1.12 0.208 0.836

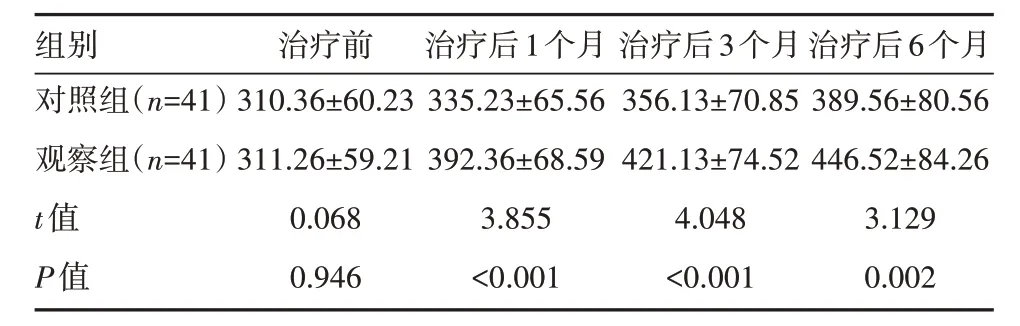

2.2 兩組患者治療前后6MWT 水平比較

治療前,兩組6MWT 比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組6MWT 優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者治療前后6MWT 水平比較[(±s),m]

表2 兩組患者治療前后6MWT 水平比較[(±s),m]

組別對照組(n=41)觀察組(n=41)t值P值治療前310.36±60.23 311.26±59.21 0.068 0.946治療后1個月335.23±65.56 392.36±68.59 3.855<0.001治療后3個月356.13±70.85 421.13±74.52 4.048<0.001治療后6個月389.56±80.56 446.52±84.26 3.129 0.002

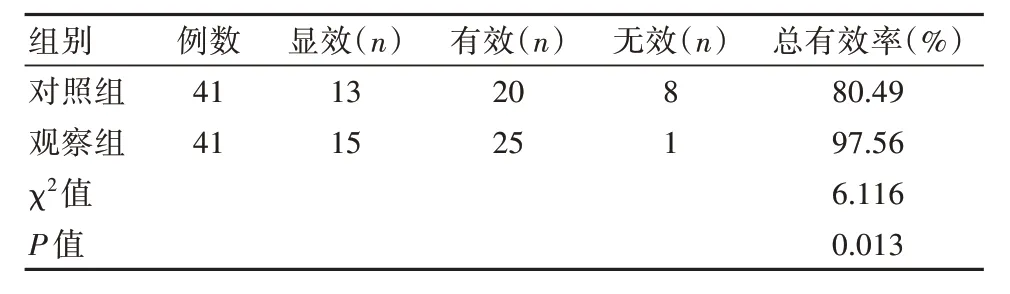

2.3 兩組患者臨床治療效果比較

觀察組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者臨床治療效果比較

2.4 兩組患者不良反應發生率比較

觀察組不良反應總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者不良反應發生率比較

3 討論

心力衰竭合并心律失常是一種相對常見的臨床情況,指的是患者同時患有心臟泵血功能下降(心力衰竭)和心臟電活動異常(心律失常)。這兩種病癥相互影響,使患者的病情更為復雜,治療難度也相應增加[7-9]。慢性心力衰竭是一種臨床常見疾病,若沒有及時救治會引發心律失常等疾病的發生,對患者的生命安全造成嚴重的威脅。以上兩種疾病的合并發生會增加猝死率,引發患者心室功能的紊亂,影響血流動力學水平,對患者的生活質量和健康造成嚴重影響。在藥物治療方面,抗心律失常藥物如胺碘酮可能被用于控制心律失常,同時,控制心力衰竭的藥物如β 受體阻滯劑、ACE 抑制劑和ARB 等也會被納入治療方案[10-12]。

胺碘酮在心力衰竭合并心律失常治療中的應用效果備受關注,該藥物在心律失常治療中的應用較為常見,胺碘酮亦是如此,特別在室性心律失常和快速心房顫動的治療中顯示出顯著療效,對于心力衰竭合并心律失常的患者,胺碘酮可以有效地控制心律失常。該藥物除了能控制心律失常外,還有抗心肌纖顫的作用。盡管胺碘酮對心律失常的治療效果顯著,但它也具有一些負性肌力效應,可能導致心臟泵血功能的減弱[13-14]。厄貝沙坦(Eplerenone)是一種醛固酮拮抗劑,通常用于治療心力衰竭,其在心力衰竭合并心律失常治療中的應用主要涉及到對醛固酮受體的拮抗作用,從而減輕心臟負擔,改善心功能,并有望影響一些與心律失常相關的生理過程。胺碘酮與厄貝沙坦藥物的聯合應用可能產生協同效應,為患者提供更全面、綜合的治療策略[15]。胺碘酮作為抗心律失常藥物,可以有效地控制多種心律失常,包括室性和房性心律失常,聯合使用厄貝沙坦,作為醛固酮拮抗劑,可能通過減輕心臟負擔和抑制纖維化等機制,協同地降低心律失常的發生和維持[16-17]。

治療后,觀察組的心功能水平優于對照組(P<0.05),因為胺碘酮與厄貝沙坦的聯合治療可以促進心功能水平的調節,幫助患者緩解心律失常、心力衰竭的癥狀。此外,觀察組治療后1、3、6 個月6MWT 均優于對照組(P均<0.05),觀察組臨床治療總有效率(97.56%)高于對照組(80.49%)(P<0.05);不良反應發生率(4.88%)低于對照組(21.95%)(P<0.05)。可見以上兩種藥物聯合應用到患者臨床治療中能取得顯著療效,降低患者不良反應發生率。王曉英[3]在研究中指出,觀察組治療后SV 和LVEF 水平均高于對照組,LVWP 和LVESD 水平低于對照組(P均<0.05);治療后1、3和6 個月的6MWT 水平均優于對照組(P均<0.05),治療總有效率(90.62%)高于對照組(68.75%),不良反應發生率(18.75%)低于對照組(25.00%)(P<0.05)。可見在患者治療中將胺碘酮聯合厄貝沙坦治療可取得顯著效果,且本研究結果與王曉英研究結果具有一定的相似性,可見本研究的可信度和有效性較高。

綜上所述,胺碘酮、厄貝沙坦聯合運用到心力衰竭合并心律失常患者治療中可取得顯著效果。