我國體育場館供給側結構性改革的對策研究

田昕杰 張益博

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

tianxinjie taiyuan shanxi Province 030024 China

zhangyibo* taiyuan shanxi Province 030024 China

中圖分類號:G80-05

DOI:10.16655/j.cnki.2095-2813.2024.07.000

備注:null

作者簡介:田昕杰(1994—),男,碩士研究生,初級-助教; 研究方向為體育教育訓練學。

通信作者:張益博(1990—),男,博士研究生,中級-講師; 研究方向為體育教育訓練學,yibosports@sina.com。

普通作者:null

摘要:采用文獻資料法、邏輯分析法,對我國體育場館供需狀況進行分析,從需求、市場、產業現代化三個維度闡述我國體育場館供給側結構轉型改革的內涵和意義。研究表明:供給側改革是當前擺在場館行業發展面前的重要課題,我國現存體育場資源利用率較低、經濟效益差,增量空間較大,且空間分布和投入結構不均衡問題亟待解決。建議強化市場競爭機制,以實現市場與政府的良性互動,完善制度供給,優化人力資本,推動供給主體的多元化,擴大體育場館產品的有效供給。充分挖掘場館資源,通過完善體育消費設施、優化體育消費環境、豐富體育產品與服務,進而推動健康中國整體規劃的實現。

關鍵詞:體育場館;供給側改革;供給質量;主體多元化

圖書分類號:G80-05? ? ? ? 文獻標識碼:A

Our Country Sports Venues Supply-Side Structural Reform Countermeasures Research

TIAN Xinjie, ZHANG Yibo*

(College of Physical Education, Taiyuan University of Technology,Shanxi Taiyuan 030024China)

Abstract: Using the literature method and logical analysis method, the supply and demand situation of China's stadiums is analysed, and the connotation and significance of the supply-side structural transformation and reform of China's stadiums are elaborated from the three dimensions of demand, market and industrial modernisation. Research shows that: supply-side reform is currently an important issue in front of the development of the venue industry, China's existing stadium resource utilisation rate is low, poor economic efficiency, the incremental space is large, and the spatial distribution and input structure imbalance problem needs to be resolved. It is recommended that the market competition mechanism be strengthened in order to achieve benign interaction between the market and the government, improve the supply of systems, optimise human capital, promote the diversification of supplying entities, and expand the effective supply of stadium products. Fully exploiting the resources of venues, through improving sports consumption facilities, optimising the sports consumption environment, and enriching sports products and services, thereby promoting the realisation of the overall plan for a healthy China.

Keywords: sports stadiums; Supply-side reform; supply quality; diversification of subjects

黨的十九大報告提出,要堅持以人民為中心,以供給側結構性改革為主線,加快建設現代化經濟體系,化解新時代社會主要矛盾[1]。國家經濟的穩定增長,是以供求總量和供求結構平衡為前提的,從供給側解決結構問題就要堅持改革的方法。隨著“健康中國”等戰略的實施、生活水平的提高,體育場館產品服務不均衡與人民日益增長的美好生活需要之間的矛盾日益凸顯。我國體育場館由于管理體制、運營模式等因素影響,場館盈利水平兩極分化比較嚴重,反映了社會需求定位失準,造成整體性供給與需求之間沒有形成有效的對接[2]。供給能力決定著發展水平,人民群眾多元化、多層次的體育需求激活了一系列生產創造活動,而供給就是這些生產創造活動的發動機。研究從我國場館存量與增量的矛盾出發,討論我國體育場館供給側結構性改革的內涵及路徑,對場館資源的供求平衡和可持續發展進行分析。

1.我國體育場館的供需狀況

1.1我國體育場館的存量與增量

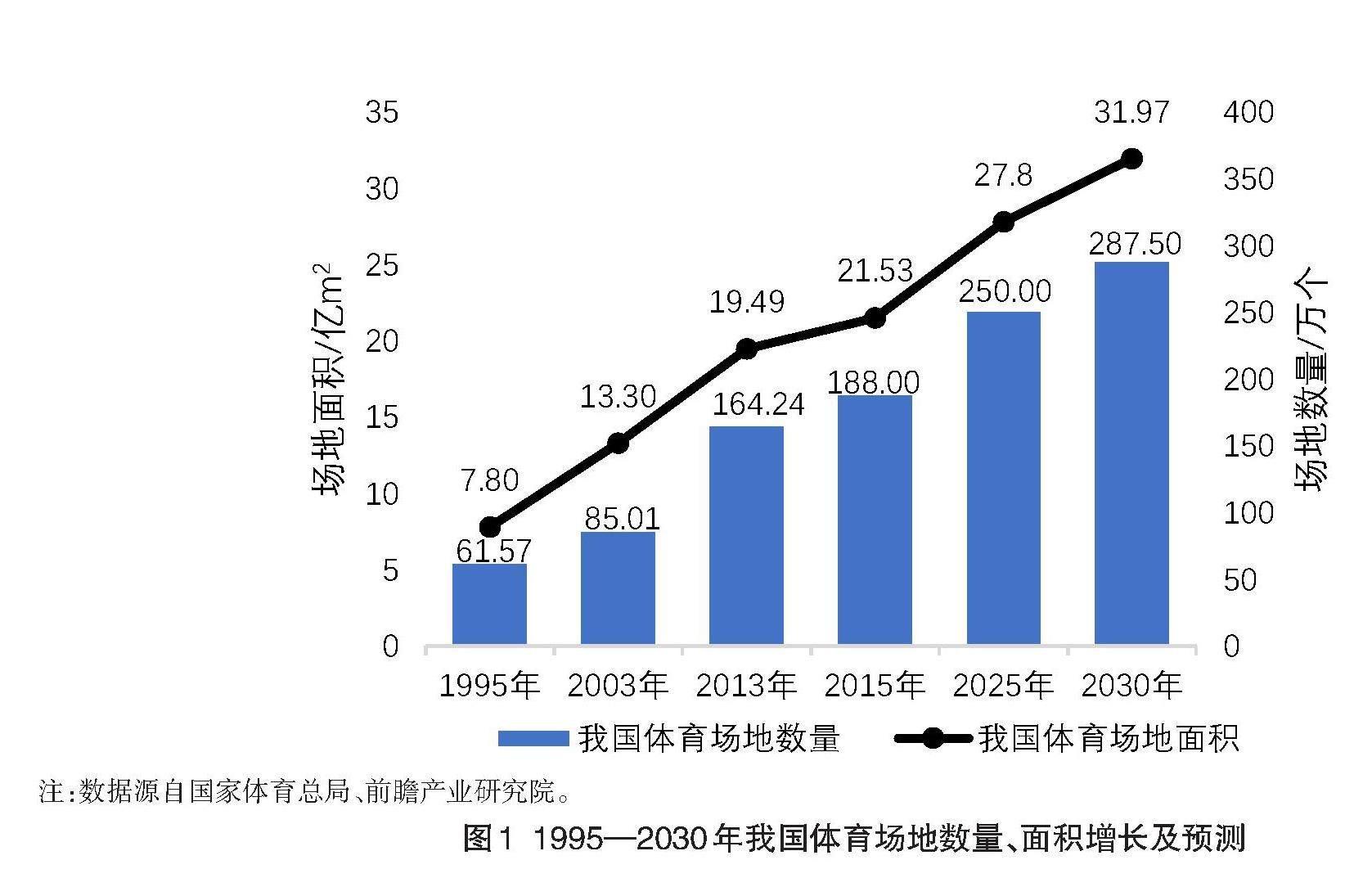

體育場館是體育產業和體育事業發展的重要載體,是滿足人民日益增長的體育需求的重要保障。我國體育場館數量持續增長,2013年的全國第六次體育場地普查統計,我國擁有體育場地169.46萬個,體育場地面積19.92億平方米。同2003年的第五次全國體育場地普查數據相比,全國體育場地總數量以99.34%的增速增長,人均場地面積也增加了0.43平方米,每萬人擁有的體育場地數增加了5.87個[3]。2013年我國擁有大型體育場館1093座,平均每119萬人一座,而美國擁有大型場館2491座,平均每13萬人一座。與體育產業較成熟的國家相比,我國體育場地數量和人均占有面積均有較大差距。體育場地的數量與國民經濟發展水平密切相關,我國體育場館增量空間較大,并保持高速的增長態勢。國務院46號文要求,到2025年我國人均場地面積到達到2平方米,《“健康中國 2030”規劃綱要》提出,2030年,人均場地面積不得低于2.3平方米,根據圖1顯示相關數據的統計預測,2025年我國體育場地總面積將達到27.8億平方米。未來體育場館增量將集中在為申辦大型運動會新建、城市功能更新、老舊場館改造與功能升級三個方面。

1.2我國體育場館的結構與供需

我國體育場館相關產業增速顯著,場館數量高速增長,但場地、場館總的供給不足,區域供給不均衡,供求結構錯位,與實際需求相背離。城市發展迅速,工業用地、住房用地占據城市用地較大份額,城市發展中對于體育用地前期規劃不足。同時大片區的體育規劃用地由政府、國有企業持有,缺少市場化運作,難以顧及經濟效益的獲取。我國體育場館產業以政府主導為主要供給模式,由于體育公共服務性質和大型場館的國有資產性質,企業在體育場館服務業供給中的主體地位有待提升,超過一半的體育場館為政府機構所有,同時由政府部門及下屬單位運營。目前為止中國上百萬個體育場館中,60%的場館都是不對外開放的,對外開放的場館只有不到三成,場館面向普遍大眾的開放度比較低[4]。

體育產業的供給結構失衡體現在供給結構不能適應需求結構變化,如當前我國人均體育場地面積不足、體育產業從業人員不足、投資結構經營主體不均衡,盈利能力不足,這種不平衡還體現在地區間和城鄉間的分布不均上。2013我國的體育場館收入646億元,支出662.6億元,根據《中國體育產業發展報告(2013)》統計[5],體育場館行業利潤率為-2.6%,其中大型場館利潤率為-19%。而用于體育場館的支出在體育財政投入中占比最高,從2013年的89.68億元到2018年的139.64億元,財政投入支持力度持續增加。以2016年數據為例,國家公共財政體育支出389.49億,其中體育場館公共財政支出119.5億,占比30.68%。從同年江蘇省官方數據可知,2016年江蘇省虧損的大型體育場館占比32%,即使是體育產業較發達的江蘇省,半數以上場館處于虧損及收支平衡狀態。

2 我國體育場館供給側結構性改革內涵

新供給經濟學為中國特色社會主義政治經濟學提供了理論框架。“供給側改革”在體育產業發展過程中的實踐,就是要以供給側為著力點,實現體育場館產業的結構優化和產業升級,促進總供需的平衡,促進經濟發展方式的轉變。

2.1實現辦人民滿意的體育的終極目標

十九大報告指出,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。只有提升體育供給質量,豐富需求市場,以供給為引領才能使現有的體育場館服務供給與現實需求平衡,以供給為引領就是要以全民健身國家戰略和健康中國國家戰略為抓手,實現體育場地的有效供給,“46號文件”指出:要鼓勵社會力量建設小型化、多樣化的活動場館和健身設施;以供給為引領就是要增加優質供給,將體育場館設施建設與住宅、休閑、商業等業態融合,滿足大眾體育運動和觀光旅游、餐飲娛樂、休閑娛樂的多層次、多樣化體育消費需求[6];以供給為引領就是要協調供給與需求的發力,用好存量資源、擴大增量資源,逐步適應全民健身需求,全面實現向全民健身的轉型,從而推動體育消費供給與需求的均衡發展[7]。

2.2重點發揮市場在資源配置中的作用

我國體育場館多以政府主導為供給模式,超過一半的體育場館為政府機構所有,同時由政府部門及下屬單位運營,2015年被調查的150座體育場館中,67%受到政府財政撥款,53.4%仍屬于傳統事業單位性質[8]。2015年印發的《體育場館運營管理辦法》中規定:全年舉辦的活動中非體育類活動次數不得超過總活動次數的40%。過多的行政干預直接導致市場化程度不足。體育場館的供給側結構性改革就是要提高供給體系的適應性和靈活性,讓社會力量和大眾需求進入場館行業,依靠市場機制,遵循市場規律,激活有效需求,深化體育產業供給側結構性改革,兼顧體育產業的經濟效益和社會效益。

2.3體育產業現代化創新發展過程

體育產業現代化的過程中,重點需要解決產能過剩問題,因而體育場館領域中的供給效率的提高和產業結構的調整,是體育場館產業供給側結構性改革的重點,也是體育場館現代化的過程。在“放、管、服”的背景下,體育場館行業需要更新經營理念,實施創新驅動戰略,通過體制機制創新,構建多主體、多層次的全產業鏈的生態體系;開展深入的國際交流與合作,融合5G技術、人工智能、物聯網技術的應用,拓展產業發展的新空間、新動能、新活力,進而促進體育場館產業的發展,以適應新常態下來自國際市場的激烈挑戰。

3我國體育場館供給側結構性改革的路徑研究

新形勢下,推進體育場館行業的供給側結構性改革是我國體育事業與產業調整的必經之路。供給側改革的實踐要根據國情和地區特點,從要素、產業、城市三個層面統籌改革工作全局,探尋體育場館供給側結構性改革發展路徑。

3.1要素層面

產業經濟學中的要素指的是生產活動中使用的有形和無形的投入總和。新時期,體育場館行業發展更加依賴于創新、技術和科學的管理與運營,隨著智慧場館的概念的深化,場館未來發展取決于要素資源的積累、使用和技術的進步。

我國場館資源供需不均衡表現在場館資源利用粗放,資本市場體育不完善、人力資本積累緩慢、政策執行不力、科學技術創新不足等方面。要素充分而自由的流動機制能夠消化一定程度的結構性的不均衡[9],人才要素、資金要素、技術要素等供給與體育場館方方面面相關,場館運營企業將資金投入有效運營,更新場館的技術、設備、管理;信息要素的共享促進實現資源的聚集利用,對市場和消費、投資進行預測和預警;創新場館的科學管理運營和經營模式,提高全要素生產率,實現體育產業發展的提質增效。生產要素的升級轉換就是要統籌好各要素間的關系,實現要素的合理配置,為體育場館供給側結構性改革提供強大動力。

3.2產業層面

基于供給側結構性改革構建我國體育場館產業現代化的路徑要求,通過對大量場館存量資源進行轉型升級,同時實現場館增量的優質培育。產業結構與經濟發展相協調,體現創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念的含義。

體育場館產業層面的結構性改革,要求產業內完善產品供給體系,延展場館產業上下游功能,激發體育消費新熱點,增加高品質的體育場館產品和服務,推進標準化生產和品牌化營銷。多種形式的非營利性行業組織尚未發揮應有作用,通過行業組織和聯盟的建立,為場館產業運營提供多方面支持,引領企業創新,發揮協調和管理職能。體育產業與相關產業可以通過智慧化、新材料、數據采集技術實現信息共享,建構智能體育場館生態系統;企業間通過價值鏈延伸實現融合發展,實現場館建造運營一體化;場館與相關產業通過資源與功能的融合,增加體育消費場景,打造體育綜合體。

3.3城市層面

體育場館在城市發展中,不僅提供了提供公共服務的物質基礎,還為城市和地區的文化、經濟、社會交流提供支持。體育場館的建設是城市經濟發展的動力,可增強城市的文化內涵,協調城市的空間布局,帶動城市周邊區域的快速發展。

城市功能定位展現了城市的綜合實力和發展方向,據此北京市提出建設“國際體育中心城市”,上海市提出了建設“全球著名體育城市”,廣州市提出建設“國際體育名城”等等,特色型的城市功能和發展規劃都體現出專業化特征,為體育場館的發展奠定了基礎。城市發展是體育場館發展的載體,在城市空間布局中,城市空間拓展規律推進形成新的聚集區和中心點,在大型體育場館規劃或體育功能布局片區的規劃中,城市通過更新、重組和優化,將分散的資源、企業、信息、人流導入場館及周圍區域,為場館所在區域的經濟、社會、文化的開放與合作提供支持。未來,創新驅動型城市發展將成為主要模式,在城市科技創新、制度創新、業態創新、管理創新、文化創新的全球化發展戰略中,與體育場館的互動將為城市帶來更加強勁的發展動力。

4.我國體育場館供給側改革策略

4.1強化市場競爭機制,實現良性互動

體育場館行業逐步市場化過程中,政府逐漸將場館經營權交給企業,但仍會對活動開展進行限制。深化體育場館運營的企業化、市場化程度,就是要逐步以市場化為導向建立起新的場館管理、投資、融資體制,不斷完善市場管理,建立開放、有序的體育場館競爭市場,破除行政壟斷,建立公平競爭的市場機制。

國內體育場館硬件設施、運營管理模式與國外有很大差距,隨著賽事活動舉行的不斷增加,我國體育場館步入智慧時代。將體育場館打造成多功能的城市綜合服務體,有效配置資源,從而提升場館社會效益和經濟效益。滿足大眾的體育需求,是體育場館各類服務產品開發基礎,也符合實現利益最大化的市場規律。將場館運營立足點落在人民的日常生活中,以體育為主體形成健身培訓、競賽表演、休閑娛樂、會議展覽的產業鏈,實現體育內外資源、相關產業的良性互動。

4.2完善制度供給,保障供給側結構改革

體育場館市場化運營中政策供給不足。一方面,體現在政策執行性實踐難度大,指向性內容缺乏具體實施路徑,各地情況不同適用性不同。另一方面,財稅供給錯位,冰雪場地尚未享受專項能源價格政策,以公共服務和文化體育事業為內容的場館卻要繳納大額的營業稅。大型場館的建設費用通常出自國家和地方政府的財政撥款,每年還會提供幾百萬的場館開放補貼。場館在開發建設中不作長遠打算,加重后期維護、改造、能耗方面的負擔,加大了地方政府的財務壓力,有運營困難的場館又會依賴政府補貼,缺乏改革動力和市場活力。

政府應科學規范各項標準,理順各級各部門的權責義務,通過建立科學的績效評估方法和嚴格的監督管理制度,從財稅制度上優化供給機制。為場館提供的能源稅費減免和優惠,既要保證政府財稅政策支持有法可依,又要轉變政府職能,提高治理水平,優化資助形式,建立起適宜長久發展的激勵政策,從行政制度、評估監管方面進行供給側改革[10]。既要強調制度供給的充分引入,發揮結構支持作用,又要理順政府、市場、企業、組織的合作關系,將體育場館供需全面納入國家發展的現代化框架。

4.3供給主體多元化,驅動改革與相關產業互利

國內外不乏老舊廠房改造成體育場館的案例,這種具有現實意義的融合不僅解決了城市用地緊張、公共設施不足的問題,還以地域工業文化特質的挖掘,豐富了體育場館資源。我國學校占有的體育資源比重很大,國務院早在1995年頒布的《全民健身計劃綱要》中提出學校體育場地應對社會開放[11]。針對校內外體育資源供需矛盾,最大程度發揮場館作用,在滿足學校基本需求基礎上對外運營提供社會化服務,甚至進而吸引外來投資,以資源共享盤活校內場館資源,從而獲得更大的經濟和社會效益。提供多元供給模式,勢必要加快體育場館資源的開放,豐富需求市場。

完善供給主體還要理清政府與市場的關系,給社會資本和主體留出空間,激發多元供給的活力。健全政府購買體育公共服務機制,鼓勵社會資本參與體育場館新、改建,體育公共設施設備等公共設施的建設和運營管理,抓住PPP模式這一重大創新機制,提升社會資本參與場館等大型項目的積極性。以供給為引領就是要吸引更多的社會力量投入體育產業發展,營造良好的發展環境,從而彌補政府提供公共體育服務的不足。

4.4優化人力資本,助力產業結構升級

場館運營管理的創新點之一就是勞動力要素的供給升級,政府管理體制下的場館運營管理中,人才缺乏、人力結構混亂的問題較為嚴重,為創新場館運營管理,提升場館運營核心競爭力,就要把握行業對人才的需求動向,伴隨產業的轉型升級,及時調整場館人才培養的專業結構。通過加強對員工的職業培訓,優化管理隊伍結構,盤活人力資源;還要強調實施重點人才工程,同相關高校、行業協會積極合作,培養和吸收專門的人才來管理體育場館,注重引進技術過硬、視野開闊的高層次領軍人物,對場館建筑的技術層面有經驗的工作人員,有較強管理能力和豐富體育知識的復合型人才,構建合理的人員隊伍結構。

5 結語

我國體育場館發展中的供需失衡帶來的一系列問題亟待解決。通過對供給側結構性改革在體育場館領域的理論研究,從要素、產業、城市三個層面進行實踐路徑的探索,場館供給側結構性改革就是要從供給側打通資源存量和增量、生產力和生產關系的交互,把強化競爭機制、完善制度供給、共享多元主體、優化人力資本的關鍵策略把握好,以改革為統領,以場館產業結構優化為基礎,提升場館產品和服務的供給質量,從而滿足人民群眾不斷增長健身需求,推進體育強國的建設。

參考文獻:

[1]沈克印,呂萬剛.體育產業供給側改革:投入要素、行動邏輯與實施路徑——基于社會主要矛盾轉化研究視角[J].中國體育科技,2020,56(04):44-51+81.

[2]劉亮,王惠.供給側改革視角下我國公共體育資源供需矛盾的消解與改革路徑[J].武漢體育學院學報,2016,50(04):51-55.

[3]國家體育總局.第六次全國體育場地普查數據公報[EB/OL].(2014-12-26) https://www.sport.gov.cn/n4/n210/n218/c328625/content.html.

[4]華經情報網.一文看懂體育場館運營行業發展現狀:場館建設加快,運營模式亟需改善[EB/OL].(2023-03-13).https://www.sohu.com/a/653422241_120113054.

[5]阮偉,鐘秉樞.體育藍皮書:中國體育產業發展報告(2013)[M].北京:社會科學文獻出版社,2013.

[6]任波,黃海燕.我國體育產業結構性失衡與供給側破解路徑[J].體育學研究,2020,34(01):49-58.

[7]劉遠祥,孫冰川.體育產業供給側改革的動因與路徑研究[J].山東體育學院學報,2019,35(6):1-7.

[8]馬書軍.新時代背景下我國體育場館資源優化研究[J].廣州體育學院學報,2018,38(2):35-38.

[9]賈康,蘇京春.供給側改革:新供給簡明讀本[M].北京:中信出版社,2016.

[10]李丁,何春燕,馬雙.公共服務供給側改革的結構性對策[J].中國行政管理,2019,412(10):158-159.

[11]周亮,周子翔.學校體育資源開放與共享研究的文獻綜述——基于CNKI數據庫[J].當代教育理論與實踐,2020,12(01):94-101.