從“無名”到“有名”:20世紀上半葉中國藝術史研究的范式轉移

摘要:與傳統畫學研究相比,20世紀上半葉,中國藝術史研究在視野、對象、理論、方法上體現出顯著的現代性,“無名”藝術進入“有名”藝術研究殿堂,成為中外學界關注的研究對象。隨著現代學科體系的建立與跨學科研究方法的運用,中國“無名藝術史”在20世紀上半葉有了過往所不具有的人文內涵,其關注點不在創作主體的個性流露,學術取向也不在于對象“有名”或“無名”,而是從創作共性角度去看待整體的藝術流變趨勢。正是基于此,“無名藝術史”的研究與書寫范式部分取代傳統范式,成為20世紀上半葉中國藝術史的中西方學術對話橋梁,凸顯出民族性與時代性的雙重特征。

關鍵詞:中國無名藝術史;研究范式轉移;從“無名”到“有名”

DOI: 10.13734/j.cnki.1000-5315.2024.0703

20世紀初,德國藝術史學家沃爾夫林(Heinrich Wolfflin)曾提出“無名藝術史”概念,試圖在不過多關注創作主體的情況下,依據藝術風格的變化進行美術史的闡釋與書寫,建立一部以風格史為線索的“無名藝術史”①。這一主張在一定程度上影響了中國近代美術史研究的發展方向。20世紀初期,隨著西學進一步東漸,為適應學科概念下高等美術教育開設藝術史課程的需要,中國藝術史研究逐漸開辟出區別于傳統經典書畫史研究的新路徑與新領域——“無名藝術史”。不過,與沃爾夫林所指異趣,在20世紀上半葉,中國“無名藝術史”系著重于作者事跡不詳或作品未署作者姓氏的藝術史,沃爾夫林的“無名藝術史”則系偏重于從方法論角度刻意弱化作者以凸顯作品本身的藝術史,前者系一藝術史學史概念,后者則可劃歸方法論范疇。本文試圖通過20世紀上半葉中國藝術史研究從“有名”到“無名”變化的考察,重新梳理“無名藝術史”在中國濫觴的過程,并以此為基礎詮釋這一時期中國藝術史內涵與向度的拓展變化,為中國藝術史學科體系的完善,為中國藝術史走向開放的人文綜合研究與跨文化研究提供鏡鑒與參考。

一?從“無名”到“有名”:中國藝術史研究之蝶變

傳統的中國藝術史是古代文人士大夫展示其學養、技藝和文藝思想的賦閑之作。從古代畫學文獻、畫史畫論著述、題跋著錄等文本性研究成果來看,其研究對象集中在古代宮廷貴族、畫師與文人士大夫創作的經典書畫。自唐代張彥遠《歷代名畫記》所載畫史畫家名錄始,逮至明清,掌握著著書立說話語權的文人士大夫筆下的中國古代藝術史,無不以精英藝術家及其書畫為核心內涵。近代中西學術融匯后,中國藝術史從傳統“畫學”轉向“現代學科”(Modern Discipline),為適應新式學堂開設美術史課程需要而編寫的教材,成為第一批“現代性”的藝術史著作。

姜丹書于1917年出版的適用于師范學校師范本科三四年級圖畫科教授用的新教科書《美術史》教材,堪稱國人早期美術史研究的代表作。該教材分上、下兩篇,上篇是《中國美術史》,下篇為《西洋美術史》。在該教材中,姜丹書按照西洋“美術”概念劃分藝術史門類,將建筑、雕刻、繪畫、工藝美術納入中國美術史范疇②,開啟了中國美術史寫作中西融合的先河。1923年,北大國學門導師葉瀚加入北大考古學會,不久編撰《中國美術史》,全書分圖畫史、雕刻史、雕塑史三編③,其考古材料與文獻材料相結合的研究思路與體系,為中國藝術史的研究領域拓展作出了新的貢獻。1934年,正在中山大學就讀的朱杰勤,撰寫的《秦漢美術史》,把中國秦漢藝術分為建筑、金石(雕刻)、書學、繪術等門類,采用了考古材料、前人研究成果和案例分析相結合的書寫方式④。這些著述不僅是中國第一批高等藝術教育專業的美術史教材,更是“無名”之建筑、雕刻、工藝進入“有名”藝術史的轉折點。以此為肇端,藝術類學科教材逐步演變為帶有學術研究質性的藝術史,不再是傳統文人士大夫的賦閑之作,其現代性展示亦漸入佳境。與此同時,研究范式與寫作體例也悄然發生變化,從傳統的思辨性研究向實證性研究轉移。

在中國藝術史從傳統蝶變為現代的過程中,1938年,滕固主編的《中國藝術論叢》的作用不容忽略。該論叢不僅收錄唐蘭的《中國古代美術與銅器》、黃文弼的《羅布淖爾發現漢漆杯考略》、王遜的《玉在中國文化上的價值》、徐中舒的《關于銅器之藝術》四篇研究非傳統經典書畫藝術的論文,而且收錄袁同禮的《我國藝術品流落歐美之情況》、胡厚宣的《中央研究院殷墟出土展品參觀記》兩篇討論中國藝術文物(廣義的“無名藝術”)的文論⑤。這六篇文論被滕固劃歸入“中國藝術研究”范疇,意味著此時的中國藝術概念已非傳統書畫史意義上的藝術,“無名”藝術文物已被視為藝術史研究對象。此時的藝術史研究,在傳統美術史的基礎上增加了大量與考古有關的古代“無名”視覺藝術材料;此時的藝術史亦成為美術、民俗、考古、宗教等眾多學科進行綜合研究的新領域和新概念。可以認為,通過姜丹書到滕固等人持續不斷的努力,“無名”藝術與“有名”藝術⑥一道共同構建現當代多門類融合的中國藝術史逐漸成為時代趨勢。

二?“無名藝術史”的現代性:研究對象與范式轉型

自從“無名藝術”介入“有名藝術史”⑦,“現代性”成為藝術史學科的標簽。藝術史既包括古代經典藝術史,又涵蓋被傳統書畫史所忽略或不曾關注的無作者可考的藝術作品或以往無人問津的視覺材料之歷史,即“無名藝術史”。這里的“無名”包含兩層含義:一是作品本身有知名度,但作者“無名”⑧的作品,例如敦煌石窟藝術;二是作品不被重視、佚名且長期不被看作是藝術的視覺材料,例如民間建筑裝飾藝術、墓葬藝術、民間造物藝術等。“無名藝術史”研究的介入,在理論、方法、邏輯、價值判斷上詮釋著藝術史的現代性,其研究對象大致包含以下三類。

其一,具有工藝美術性質的圖案、工藝品及民族民間藝術類的無名藝術歷史研究。其研究與寫作范式主要圍繞工藝圖案的形式要素、工藝品的物理屬性與制作技藝、民俗工藝的審美與文化展開。提取無名藝術文物所承載的工藝圖案的形式要素,進行形式與類型的年代劃分,屬于考古類型學(typology)的方法;分析工藝圖案的形式美法則等審美文化研究,屬于藝術史的本體價值(noumental value)判斷;探究工藝品背后的民俗文化及其社會思想根源,屬于藝術社會史或民俗藝術史的跨學科綜合研究。

就工藝美術方面的圖案研究而言,雷圭元1947年出版的《新圖案學》具有開創意義。該書對圖案與人生、圖案與源泉、圖案的內容、圖案的形式、圖案的構成、圖案的“格式”、圖案的事業六個方面問題進行了深入探討;之所以叫“新圖案”,是為了區別于傳統意義的圖案,建筑裝飾、工業產品設計等應用性領域的設計圖案,都被納入其研究范疇;作者在探討“圖案與人生”問題時,從人類學角度把圖案的裝飾性與人對自然的探索及其裝飾動機聯系起來闡釋,將圖案從藝術話題拓展到人類生產的創造性與藝術性關系的人類學話題,并且還從圖案設計的源泉角度,探討圖案產生與人體、幾何圖形、自然形體等體現的數與生命內在法則的關系,將圖案研究置于審美文化和人類社會演進歷程與視野中探究⑨。陳池瑜曾這樣評價該書:“雷圭元的《新圖案學》,學術視野廣闊,從人類學、現代工業生產、審美創造學等視角,系統地闡述了圖案理論和藝術設計理論中的重要的基本原理,是一部當時較為前衛的設計理論專著。”⑩顯然,陳氏對《新圖案學》評價甚高。但是,陳氏將該書視為設計理論類而非工藝美術史類著作的看法卻未必妥帖,因為該書不僅展開圖案史的研究與思考,還從人類學角度看待藝術與人類演化的關系,具有開放的跨學科視野。

不過,相較之下,徐蔚南的《中國美術工藝》(1940年)、馮貫一的《中國藝術史各論》(1941年)、童書業等的《中國瓷器史論叢》(1958年)?更能代表民國時期工藝美術史的研究。這幾部著作的研究對象不單是圖案,還包括銅器、陶器、瓷器、玉器、地毯、漆器、刺繡、景泰藍、竹器、竹刻、茶壺、印章、印泥等廣義的“無名藝術”文物。其中,馮貫一研究的拓展性最為突出,除介紹藝術文物的器型、工藝和功能等外,還運用歷史學與考古學的理論方法,對藝術文物的歷史、發現以及文物背后的文化內涵進行了闡釋。

其二,具有宗教或民俗藝術性質的建筑、雕刻及繪畫類無名藝術史研究。相對于工藝美術類研究而言,宗教或民俗藝術性質的建筑、雕刻及繪畫類無名藝術史研究,涉及的學科更廣泛,相關的學科理論與方法更多。其主要特點為,致力于專門藝術的研究范式與宗教學、歷史學的跨學科研究,研究內容包括藝術本體語言,但更多偏向于綜合性人文學科性質的文化。

王子云帶領的西北藝術文物考察團,在20世紀40年代對敦煌石窟的考察研究,就頗能體現這一研究取向。在長達數年的實地考察中,王子云及其團隊采取考古實測、文獻考證與藝術分析相結合的研究范式,對敦煌建筑雕刻和壁畫進行分析研究。除繪制出《敦煌莫高窟全景圖》外,還從莫高窟之沿革及現狀、佛洞之格式及布置、敦煌藝術之作風、洞窟之編號四個角度進行綜合研究。其對石窟建筑形制進行的分型分式測量與平面圖及剖面圖的繪制,對敦煌藝術從審美角度進行的技法分析和風格判斷,以及在此基礎上對石窟進行編號并逐一介紹石窟內的壁畫、造像、題記和年代劃分,均體現出與傳統研究范式的區別。王子云將藝術本體研究與田野考古、文化研究相結合,將客觀考證與主觀審美相結合,體現出無名藝術史研究范式上的跨學科性質。

以王子云為代表的中國藝術史家,注重田野調查,深入“藝術考古”,在某種程度上形塑了中國早期藝術史田野考證學派研究者的地位?。通過他們持續不斷的努力,20世紀上半葉的中國無名藝術史研究明確了藝術本體與歷史文化結合的綜合性人文研究道路。這一方向,與西方藝術史學者將藝術史置于考古學科下的研究傳統不謀而合,鋪就了“無名”藝術史步入“有名”藝術?研究殿堂的基石,并且為新藝術史書寫打下了范式轉移的基礎。

其三,具有墓葬藝術性質的陵墓形制、雕刻、壁畫及殉葬品類無名藝術史研究。這類研究大多具有物質文化史的研究視域,將陵墓藝術置于墓室主人所處社會歷史文化場域中進行研究。在此類研究者眼里,無名藝術是社會歷史的物化形態,研究陵墓藝術本質上是研究歷史文化,往往與傳統藝術史的本體研究有一定距離。墓葬藝術的藝術性研究,主要體現在視覺觀看方式背后的歷史文化內涵上,而審美屬性往往作為附屬性評價,從而使該類無名藝術史研究傾向于文化史、思想史研究為主,藝術審美分析為輔的立場與方法論維度。

朱偰從1934年起用了三年多時間,實地調查了南京地區的文物古跡,著有《金陵古跡名勝影集》、《金陵古跡圖考》和《建康蘭陵六朝陵墓圖考》三書。其中,《建康蘭陵六朝陵墓圖考》?是一部關于六朝陵墓形制及其石刻藝術的著述。該書把六朝建筑及雕刻置于世界藝術史的格局下,考察其風格與希臘、西亞藝術的關系,并由此種風格的流傳來考察天祿辟邪等石刻的風格源流,得出六朝陵墓在風格史上的東西交流關系及其墓制特點。在方法上,該書結合歷史文獻考證與田野調查實測,逐一對六朝各墓進行歷史、現狀及審美分析,研究的重點是陵墓石刻藝術。該書通過深入考察南京和丹陽的六朝陵墓石刻,比勘互證歷史文獻與石刻藝術的方位、現存狀態、體量形制等,不僅厘清了建康蘭陵六朝陵墓的狀況,而且以此來考察漢唐陵墓石獸的前后關聯并奠定整個雕塑藝術史研究范式的基礎。朱偰在文獻考證與田野考古的同時,附帶藝術審美分析,不僅肯定藝術文物的歷史價值,更對其藝術表現進行充分肯定,體現出以歷史文獻與藝術文物互證及梳理為主要敘述手段的藝術史研究路徑。

需要強調的是,20世紀30年代的中國陵墓藝術研究是以墓上石刻為主,并未就墓內藝術進行大規模的發掘研究。因此,關于陵墓藝術的審美問題與藝術形式是否適用于視覺藝術研究范式的困惑,在此階段并未凸顯。從總體上看,此時以陵墓藝術為研究對象的“無名藝術史”,還基本上屬于以田野考古與文獻研究相結合的歷史文化研究范式階段。

比較以上三類“無名藝術史”的研究對象,不難看出,民間工藝類及民俗藝術的研究更傾向于傳統美術史研究,因為它的對象具有更明確的審美屬性;宗教藝術與墓葬藝術在很多情況下并非以視覺觀賞為前提的藝術,換句話說,就是審美性并非這類藝術形態產生的初衷。然而,其宗教性和禮儀性在這些“無名藝術”成為“有名”藝術史以后,部分被消解,并視覺化為藝術文本,只是其視覺性又不足以支撐“無名藝術”成為藝術史研究的核心。因此,無名藝術史研究從一開始便不可能如同傳統藝術史那樣,成為圍繞審美關系展開的一種研究范式,更多情況下傾向于視覺文化或者歷史研究,即美術史被“歷史化”(嚴格地說是被“歷史學學科化”),這大概可視為“無名藝術史”介入的一種必然結果,也是現代中國藝術史研究范式轉移的重要原因。

此外,以田野考證為基礎的中國無名藝術研究,在20世紀上半葉都適用以圖錄為特征的書寫范式。這不僅是中國學者,西方來華考察的無名藝術史研究學者也采用這一范式。最典型的是瑞典學者喜仁龍(Osvald Sirén)的《5-14世紀中國雕塑》?(1925-1926年)和日本建筑史家伊東忠太的《中國古建筑裝飾》?(1941-1944年)。在《5-14世紀中國雕塑》一書中,喜仁龍把中國雕塑大體分為宗教雕塑和世俗雕塑兩類,他從中國雕塑田野考察的歷史觀出發,以古拙時期、過渡時期、成熟時期、衰微以及復興時期的長時段歷史分期為線索,在所搜集到的雕塑作品中挑選代表性實例,根據雕塑的歷史沿革和風格演變進行圖像分類編排,形成一部以圖像編撰為主體且具有風格演變邏輯的雕塑藝術風格史著作。該書收錄了900多幅攝影圖片,以圖片為主,以雕塑史總論結合圖注說明構成寫作的基本框架。伊東忠太的《中國古建筑裝飾》一書,原版時共五卷,第一卷為總論,對中國建筑史和建筑裝飾進行理論闡釋,第二至五卷分門別類地對建筑進行圖片結合文字著述的梳理介紹。該書共涉及調查對象6000余處,最終收錄進書的圖片有4723處,是一部系統的圖錄性質的建筑藝術史著作。

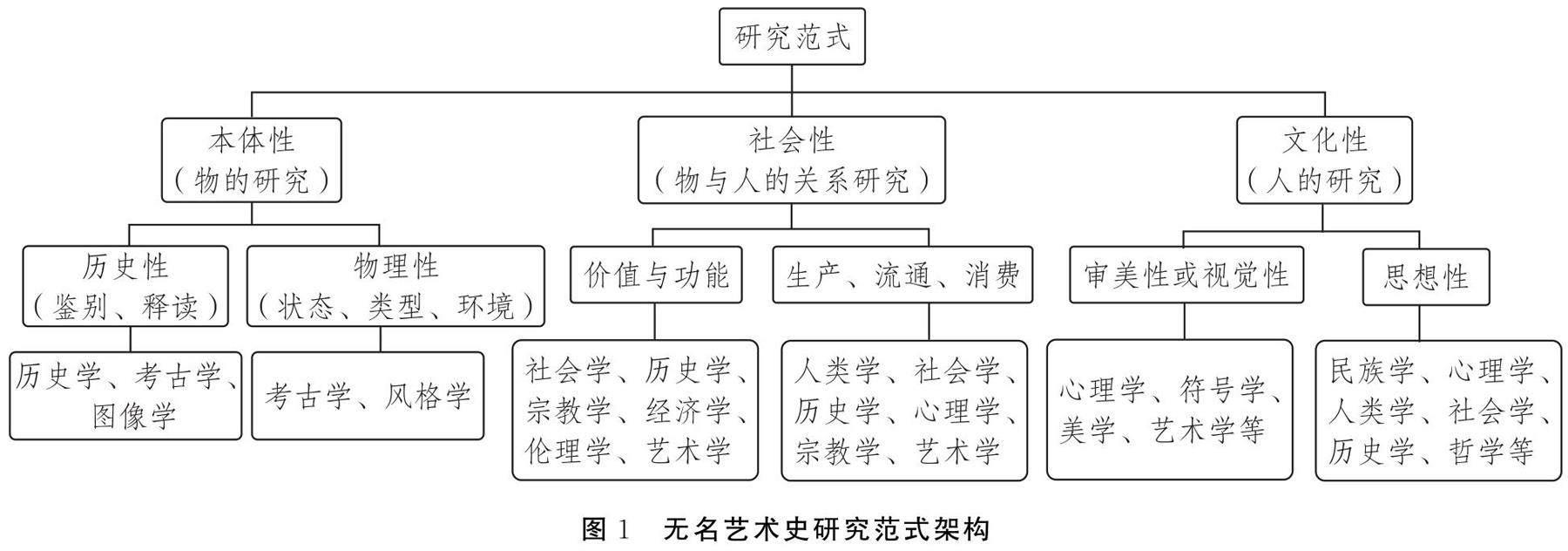

這三類無名藝術作品并未納入傳統畫史的研究范疇,因而甚少被關注。而且,這三類無名藝術作品創作動機和意圖各異,是否應歸屬藝術史研究范疇,研究者在很長一段時間內還存在困惑。而困惑的核心問題是,那些不被認同為藝術的視覺材料(或物質材料)?是否可以進入藝術史。盡管“無名藝術史”作為一個學科概念,當時并未形成統一且被廣為接納的學科體系和研究范式,但這并不意味著無名藝術史研究的無序。綜合中外學者在此期間的著述和研究,可以認為,中國“無名藝術史”在20世紀上半葉已基本形成其研究與寫作范式,具有一定的系統性研究與寫作理論(參見圖1)。

如圖1所示,中國無名藝術史研究從20世紀初期便注意到多學科的結合,并從藝術本體出發進行由“物”到“人”的研究?,將無名藝術置于物理(型質)、文化、歷史的時空中進行多維探究。上述研究范式架構呈現出某種三級思路框架,從“研究問題”的第一層級(本體性、社會性與文化性)延展到第二層級的“研究本質”,再落實到第三層級的“學科領域”即研究理論與方法。三個層級的研究范式,凸顯出跨學科、多方法、廣角度這一藝術史研究的“現代性”。

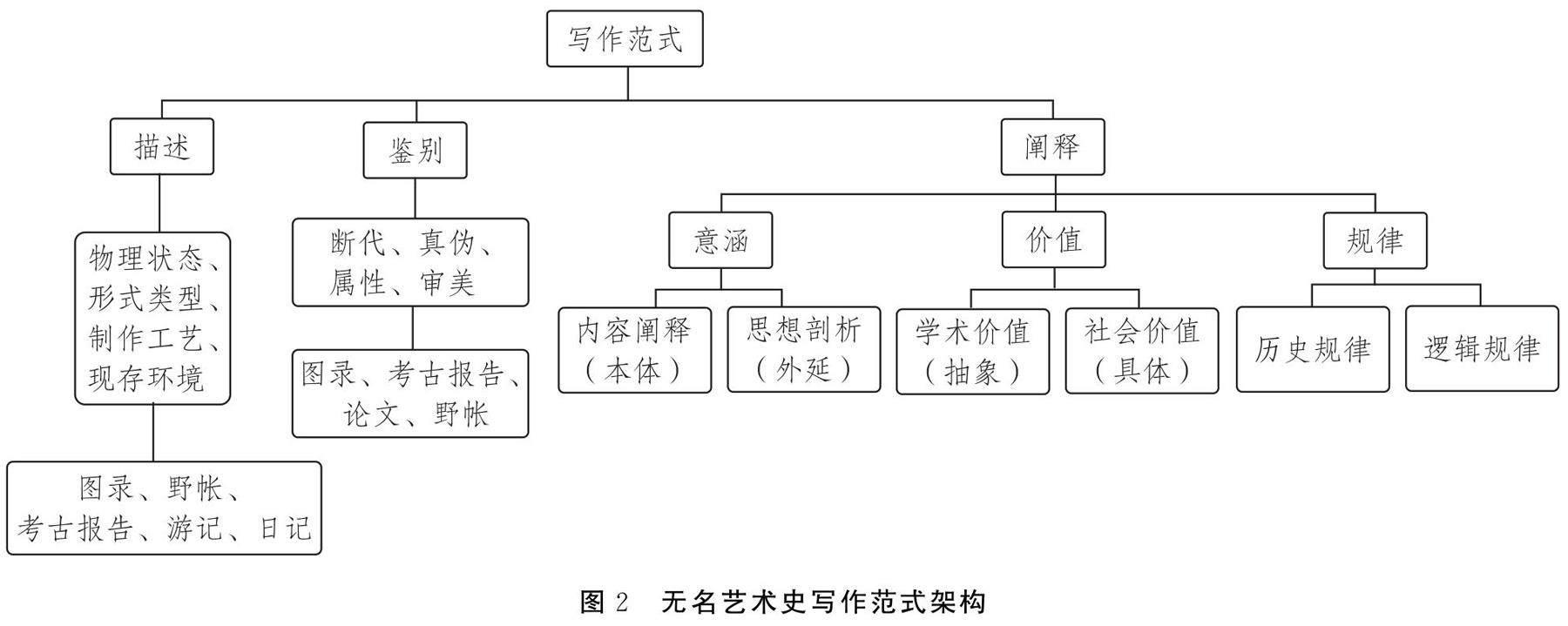

需要指出的是,研究范式不等同于寫作范式,二者既有區別又有聯系。相同的是,二者的研究思路和邏輯依據是一致的;區別在于,前者是針對研究對象的一種思路探索,后者是針對研究成果的寫作邏輯。因而,研究范式傾向于研究什么,涉足哪些領域,運用何種理論與方法;寫作范式注重如何謀篇布局,運用什么體裁、修辭,達到什么目標。

盡管有所區別,但無名藝術史著述的書寫卻仍然在很大程度上體現出與上述研究范式相吻合的邏輯體系和研究視域(如圖2所示)。

在寫作中,民間工藝與民俗類藝術史一般多見從形式分析到內涵解讀進而上升到文化闡釋的學理邏輯,寫作思路既有藝術本體的價值判斷,又體現民俗文化、經濟社會、社會生活等歷史文化的背景與場域研究。宗教藝術類則采用歷史研究思路,將宗教藝術的形式與物質屬性放到宗教學的語義下進行思想文化價值判斷。墓葬藝術類多從考古學的考證角度入手,按照事實還原、現狀描述到形制特點、文化內涵甚至歷史境況梳理的思路進行,多用考古學、歷史學的事實與價值判斷而非藝術審美的評價。

由于研究對象多元,無名藝術史寫作有的針對問題研究,有的針對時代研究,有的針對藝術類別研究,有的針對個案研究,加上寫作的角度也多種多樣,更因吸收了人文學科的綜合研究優勢,中國無名藝術史研究的學理價值和學科地位逐漸得到提升。不寧唯是,所運用的闡釋原理也豐富多樣,圖像志、社會學、民俗學、人類學、考古學、心理學、經濟學、宗教學等學科理論方法都圍繞“無名藝術”的環境、本體和價值展開超越審美價值的文化研究,使“無名藝術史”的“無名”與否逐漸消解在一種非創作主體為中心的研究體系之中。這樣一來,“無名藝術”的研究價值不在于對象“有名”或“無名”,在其形成中的研究范式里,價值體現與創作群體之間的依附關系不被作為考察重點。研究者的關注點不在于創作主體的個性流露,而是放眼于時代文化環境,從創作共性角度去看待藝術的發展流變趨勢。這與重視藝術家個體追求的經典藝術史形成鮮明對比。

三?“無名藝術史”的研究取向與價值提升

孔子說:“必也正名乎!……名不正,則言不順;言不順,則事不成。”?在傳統中國,“無名藝術”不是名“不順”的問題,而是根本就“無名”。因其“無名”,盡管有特色,卻始終未能進入傳統書畫藝術史研究的范疇,長期被冷落。從學術范式的兼容性維度分析,在以藝術創作主體為基本敘事模式的古代中國,“無名藝術”也很難進入文人的研究視野。傳統的藝術認知范式作為一種學術背景,將大量無作者可征可述的“無名氏”作品視為無欣賞、無認知價值的存在。這種狀況,直到民國,才得以改變。

20世紀20年代以來,隨著學科細分和現代學科研究方法介入,“無名”藝術在得到越來越多考古學家、金石學家、民俗學家、人類學家重視的同時,逐漸被藝術史學界關注,是否有名不再重要,重要的是研究理念和價值取向的變化。于是,很多民間的文物從“無名”走向在學界的“有名”、“知名”甚至“暴得大名”。

“無名”是歷史原因所致的客觀存在,“有名”則是學科發展的必然趨勢。同上文揭示的“無名”含義一樣,“有名”也有兩層含義:一是“無名藝術”成為所謂“有名”的藝術史的研究對象,其在藝術史上的地位得到認可;二是“無名藝術”成為具有國際學術影響力的研究對象,是連接東西方藝術史對話通道的橋梁,是“新藝術史”重要的學科子目。

“新藝術史”(New Art History)是20世紀中后期受后現代主義思潮影響在歐美興起的一個藝術流派。該流派對傳統藝術觀念和研究方法進行反思,并應用其他人文學科的方法與觀察視角研究美術史。中國當代美術史研究受其影響,標榜書寫中國的“新藝術史”。一些學者改變傳統套路,在對中國傳統書畫史進行文獻考證、藝術分析、著錄題跋等文本與藝術語言關系研究的基礎上,加入現代人文學科的理論方法,擴大藝術史研究對象,形成新的問題與新的價值判斷維度。就質性而言,“無名藝術史”大致屬于這一研究范疇。美籍華人巫鴻曾說:“今日的美術史代表了一種新的學科概念:不再奠基于嚴格的材料劃分和專業分析方法之上,它成為了一個以視覺形象為中心的各種學術興趣和研究方法的交匯之地和互動場所。”?巫鴻界定的“新”,應該部分包含“無名藝術史”的質性。正是由于“無名藝術”的介入,才使得“新藝術史”的上述特點得以呈現。

隨著“無名藝術史”逐步被學界接受,中國美術史成為一個具有交叉學科性質的研究領域。巫鴻在談到魏晉以前藝術創作動機時指出:“青銅、玉器、畫像等作品首先是為禮儀和實用目的制作的,其作者則大多是無名工匠。雖然這些作品在晚近歷史中獲得了重要的商業和美術價值,但這些價值均為后代的附加和轉化。”(21)可見,正是由于無名藝術在近代進入藝術史家的研究視野,“無名”作品的藝術價值和學術價值由幕后轉向臺前,才實現了從“無名”作品向“有名”藝術的華麗轉身,這是無名藝術史介入的結果。

以敦煌藝術研究為例。20世紀30年代以前,關注敦煌石窟的學者往往是從經卷的語言學角度切入,后來隨著中國學者開始進行實地田野考察研究,逐步把敦煌石窟從語言學、宗教學、歷史學研究延伸到藝術學領域,敦煌繪畫、雕塑和建筑開始受到越來越多人的關注。隨著史巖、王子云、張大千等研究敦煌藝術的成果刊布,敦煌藝術成為宗教藝術的典型案例被藝術史學家所接納,成為宗教藝術史研究無法回避的論題。“無名”作者的藝術作品變得“有名”,成為藝術史堂而皇之的研究對象。

敦煌藝術研究屬敦煌學的重要組成部分,研究敦煌藝術不能停留在繪畫、雕刻等一般語言性問題的討論上,因為敦煌藝術的歷程處于動態變化之中。有關敦煌藝術的分期、風格演變、造型與色彩的宗教涵義等問題,既是藝術問題,也牽涉到考古學、歷史學、宗教學等其他學科問題。這就使敦煌藝術研究從純審美判斷拓展到視覺文化研究范疇,不僅研究角度拓展了,方法理論豐富了,而且學術價值也隨之得到增強,進而促進了敦煌藝術等宗教藝術受到更多學者的關注,“無名”藝術的價值得到大幅提升。

正是因為無名藝術介入中國藝術史,西方學者才能運用現代學科方法對中國藝術史對象發表西方視野的觀點。畢竟,傳統書畫對于西方人而言,能介入評價與研究的只是少數人。即便有高羅佩、柯律格、高居翰等西方漢學家或藝術史家介入中國傳統書畫學,給中國書畫藝術研究帶來新鮮血液,但畢竟對于更多西方學者而言,無名藝術相對于傳統藝術所具有的非主流、非精英化的特點,會讓他們更感興趣。因此,西方學者在20世紀初來到中國進行田野考察,往往較多關注“無名藝術”。例如法國色伽蘭(Victor Segalen)的《中國西部考古記》(22)、德國伯施曼(Ernst Berschmann)的《中國建筑陶藝》(23)、瑞典喜仁龍的《5-14世紀中國雕塑》、日本伊東忠太的《中國古建筑裝飾》等著作,讓國外學界更全面了解中國藝術,尤其是非經典的“無名藝術”。無名藝術史成為西方參與中國藝術史研究的重要切入點,“無名”的中國作品由此成為國際“有名”的研究對象。伴隨西方私人收藏和博物館藝術研究的開放與活躍,其在藝術史上的地位也隨之改變與提升。

問題在于,和傳統藝術史相比,20世紀上半葉興起的“無名藝術史”研究有無自身特點與獨到價值?20世紀上半葉系一特殊時期,其間經歷了深刻的社會變革和民族苦難,藝術史研究不可能置身事外,學者與藝術家在那個特定時代有著不同于和平年代的社會責任與文化擔當。相較于傳統書畫研究的古典范式而言,當時的無名藝術史研究,無論是資料的整理、史實的梳理,還是問題的提出、意義的挖掘,都處于墾荒狀態,條件極為匱乏。學者研究的初衷與動機也和經典藝術史研究者有著明顯的不同。

在全面抗戰時期,中國歷史語言研究所、中央博物院、中國營造學社等學術機構與團體內遷到川南小鎮李莊。以實地調查中國建筑藝術而享譽學界的梁思成夫婦,面對分布各地的古代建筑藝術,首先是從搶救、保護和傳承中國傳統文化的責任出發,進行富有社會學意義的學術研究。這些走向西部的學術考察團隊與個人,以保護民族文化的立場切入學術研究,有著強烈的文化使命感,加之具有中西學術背景,學術視野寬廣,在探討建筑藝術的形式與風格問題時,存在民族文化反思的研究取向,使建筑及其附屬裝飾藝術所代表的中國傳統文化和造物理念在學術價值挖掘中得到充分體現,拓展了藝術史書寫的闡釋維度。

同樣地,在全面抗戰時期,以田野調查為基礎的中國無名藝術史研究,很多調查活動與工作并非單純從學術角度出發,社會價值的挖掘也是其研究的重要組成部分。以王子云帶領的西北藝術文物考察團為例,他們在陜西、四川、甘肅等地進行民俗藝術與社會風俗的考察,均以發掘和保護中國固有文化為旨趣,所到之處,積極開展無名藝術的宣傳,配合當地教育機構組織專題展覽、舉辦藝術講座。學術研究與社會責任的結合,使其學術研究的意義不同于傳統藝術史的價值。

總之,對藝術史的民族性和時代性因素的充分關注,是近代無名藝術史研究區別于傳統藝術史研究的顯著特征。這也說明時代變革與社會變遷中的文化立場對學術價值判斷具有不可忽視的深層次影響。

四?結論

“無名藝術史”研究在近代的濫觴,是中國藝術史從傳統士大夫的書畫賦閑之作轉向現代學科研究的重要催化劑。無名藝術進入研究視域后的中國藝術史,在學術上從單一價值觀走向多元價值觀,研究的理論與方法更加豐富而有張力,是中國藝術史研究與書寫范式從傳統走向現代的重要標志。換句話說,“無名藝術史”的加入,促成了中國藝術史研究范式與寫作范式的現代性轉換。

“無名”的藝術被推上學術研究殿堂,其“名”由無變有,藝術史作為學科的內涵也因此不斷豐富,且向著包容性、人文性、綜合性強的學術與學科方向發展。“無名”既是這些藝術本來的歷史境遇,也是“新藝術史”得以存在和發展的重要理由。“無名藝術”蝶變為“有名”,是對其存在的必要性和價值的最好詮釋。

從“無名藝術史”研究與書寫范式轉移的過程觀察,是否“有名”并非學理辨析的重點,經20世紀上半葉中國學者的不懈努力,“無名藝術史”作為中國藝術史的重要組成部分已然成為現實,并將發揮越來越重要的作用。本文借“無名”與“有名”之辨析展開討論,只是為其學術史的發展作階段性評價。相對而言,探析其研究緣起、學理及價值,比辨析藝術史的“有名”與“無名”更為重要。

[責任編輯:凌興珍]

收稿日期:2023-12-08

基金項目:本文系國家社科基金藝術學項目“田野調查與民國‘無名藝術史研究”(19BF094)的階段性成果。

作者簡介:劉渟,女,四川瀘州人,歷史學博士,四川師范大學美術學院·書法學院教授,主要研究方向為藝術史、美術教育,E-mail: 368256475@qq.com。

①潘耀昌在翻譯瑞士沃爾夫林《藝術風格學——美術史的基本概念》時談道,他的特色是把文化史、心理學和形式分析統一于一個編史體系中,因此不去過多地研究藝術家,而是緊緊地盯著藝術品本身,力圖創建一部“無名美術史”,把風格的解釋和說明作為美術史的首要任務。參見:海因里希·沃爾夫林《藝術風格學——美術史的基本概念》,潘耀昌譯,中國人民大學出版社2004年版,《譯者前言》,第1頁。

②姜丹書編纂《師范學校新教科書美術史》,上海商務印書館1917年版,《編輯大意》,第1頁;《緒言》,第1頁。需要說明的是,當時的“美術”概念近乎等同于西方的“藝術”(art),故很多美術史著作又稱作藝術史,比如《中國藝術史概論》、《中國藝術史各論》等,藝術史在當時多為美術史。

③葉瀚編《中國美術史》(全三冊),北京大學1924年排印,線裝。

④朱杰勤《秦漢美術史》,《民國叢書》編委會編《國民叢書》第1編67,上海書店出版社1989年版,《敘例》,第2頁;《目次》,第1-2頁。

⑤參見:滕固編《中國藝術論叢》,上海商務印書館1938年版,第111-137、149-167頁。

⑥此處的“無名”與“有名”藝術指傳統藝術史語境下的不同類別研究對象。

⑦此處的“有名藝術史”泛指進入當世藝術史家著述的重要史書,后文會提及這批著作。

⑧此處所指的作者“無名”,是指作者沒有留名或者作者不著名,或被以往歷史文獻所忽略,并非完全等同于佚名。敦煌壁畫中就有極個別壁畫有作者落款,如開鑿于元代的第3窟壁畫,就落款為“甘州史小玉筆”。但是,這是極個別現象。總體來看,敦煌壁畫有名有姓的作者大約十余人,絕大部分藝術作品沒有作者可考。

⑨雷圭元《新圖案學》,上海國立編譯館1947年版,《目錄》第1-3頁、第一章第1-12頁、第二章第13-58頁。

⑩陳池瑜《民國時期工藝美術和設計藝術的寫作成就和特點》,《南京藝術學院學報(美術與設計版)》2011年第5期,第4頁。

?徐蔚南編《中國美術工藝》,上海中華書局1940年版;馮貫一《中國藝術史各論》,周谷城主編《民國叢書》第2編66,上海書店出版社1990年版;童書業、史學通《中國瓷器史論叢》,上海人民出版社1958年版。需要說明的是童書業、史學通的《中國瓷器史論叢》雖出版于1949年之后,但其中很多研究出自他20世紀40年代在博物館工作時的研究論文。

?除了王子云、滕固、史巖、常任俠、朱偰外,中國營造學社、中央研究院歷史語言研究所、中央博物院籌備處等學術團隊與機構也從事與無名藝術有關的田野考古與藝術文物研究,這批藝術史家、考古學家、歷史學家構成了20世紀上半葉中國藝術史學的田野考證學派群體。

?這里的“有名”藝術,是指該類藝術文物被學界所重視,具有學界研究的共識之名。

?朱偰《建康蘭陵六朝陵墓圖考》,上海商務印書館1936年初版,北京中華書局2015年再版。

?喜仁龍《5-14世紀中國雕塑(上下)》,欒曉敏、邱麗媛譯,趙省偉主編《西洋鏡》第16輯,廣東人民出版社2019年版。按:該書原名《中國雕刻》,法國珂羅版印刷,2019年在國內翻譯出版時更名為《5-14世紀中國雕塑》。

?伊東忠太《中國古建筑裝飾(上、中、下)》,劉云俊等譯,中國建筑工業出版社2006年版。按:該書原名《支那建筑裝飾》,后在中國大陸翻譯出版時更名為《中國古建筑裝飾》,是作者20世紀20-30年代在中國進行建筑裝飾藝術田野考察后撰成的重要成果。

?即本文所論之無名藝術。

?需要強調的是,這里所言“人”的研究不是指無名藝術的作者的相關研究,而是從無名藝術中所折射出的人(群體性)的活動與思想的研究,這里的人是非特定或特指某一個創作者。

?《論語·子路第十三》,何晏集解、邢昺疏《論語注疏》,阮元校刻《十三經注疏》下冊,中華書局1980年影印版,第2506頁。

?巫鴻《美術史十議》,生活·讀書·新知三聯書店2016年版,第9頁。

(21)巫鴻《美術史十議》,第7頁。

(22)色伽蘭《中國西部考古記》,馮承鈞譯述,上海商務印書館1930年版。

(23)恩斯特·伯施曼《中國建筑陶藝》,呂慧云譯,趙省偉主編《西洋鏡》第22輯,廣東人民出版社2021年版。趙省偉在該書《出版說明》中指出:“本書是伯施曼1902-1904年、1906-1909年兩次中國建筑藝術考察之旅的成果之一,首次出版于1927年,是西方漢學界和建筑學界系統研究中國建筑陶藝——尤其是琉璃等構件——的代表作。”