聶崇岐的宋史研究

摘要:聶崇岐是中國近現代史上的重要史學家。他在宋史研究上開拓的有關宋代政治、經濟、外交等議題,推進了現代宋史研究的進程。在宋代人物研究領域,他較早梳理了楊家將、尹洙、趙鼎生平事跡,表現出強烈的民族意識和愛國之志。中華人民共和國成立后,他受命點校《宋史》,不僅初步標點完《宋史》全書,還在標點過程中撰寫了《校宋史本紀札記》,這既是其宋史研究的心血結晶,亦是其校勘《宋史》的重要學術成果,為《宋史》點校提供了有益借鑒。聶崇岐在宋史研究上的獨到建樹,使其無愧于“活宋”之譽,而他的研究路徑也為后學帶來了若干值得珍視的重要啟示。探究聶崇岐的宋史研究成就與思想,既能在觀點、思路、方法上獲得啟迪,也能使學術精神薪火相傳,對“他日新宋學之建立”亦將起到積極鏡鑒作用。

關鍵詞:聶崇岐;宋史研究;楊家將;點校《宋史》;《校宋史本紀札記》

DOI: 10.13734/j.cnki.1000-5315.2024.0704

聶崇岐(1903—1962),字筱珊,河北薊縣人,中國近現代史學家。他苦讀治學,曾說,“用書治餓,既省了錢,又得了學問,也是一大收獲”①。他因家庭窘迫,往返步行12華里上學,四年如一日,鄉里人說,“筱珊在中學時代就已顯示終生走學術道路的志向”②。聶崇岐進入燕京大學后,在洪業的安排下,主攻宋史,兼及官制史、中國史學史以及版本目錄學,治學領域較為寬廣。聶崇岐在引得編纂、文獻整理方面的貢獻已為學界所關注,而他在宋史研究上的成就則尚有未發之覆③,故筆者不揣簡陋,匯集相關文獻,對此問題作一探討。

一?開拓重要議題

聶崇岐治史,尤重史識,在宋史研究上精深獨到④。他“重視從整體上把握宋代”⑤,這為其全面考察宋代歷史,開拓重要歷史議題提供了較為宏闊的學術視野。經蔡美彪整理出版的《宋史叢考》,收錄了聶崇岐生前發表的部分文章,其中與宋代相關的論文有10篇,如《宋詞科考》、《宋代制舉考略》、《宋役法述》、《宋史地理志考異》、《宋遼交聘考》等,幾乎涉及有宋一代政治、經濟、文化、外交等各個方面⑥。《宋史叢考》雖是后人整理出版,但仍可窺見聶崇岐在趙宋史事研究上的取法路徑。通觀聶崇岐上述文章,多為宋史相關領域的開拓之作⑦。以下舉例略作論證。

宋遼關系是宋代外交的重要組成部分,影響著北宋的政治走向。過往學者多將目光聚焦于宋遼之間的軍事對抗,而對兩國間的和平交往則少有問津。事實上,宋遼之邦交,“綜一百六十五年中,兩朝和平時期為百二十二年,其失和者僅四十三年而已”⑧,和平才是宋遼兩國關系的主旋律。1939年,聶崇岐應《燕京學報》之約⑨,草成討論宋遼交往的《宋遼交聘考》,并發表在該刊1940年第27期上⑩。

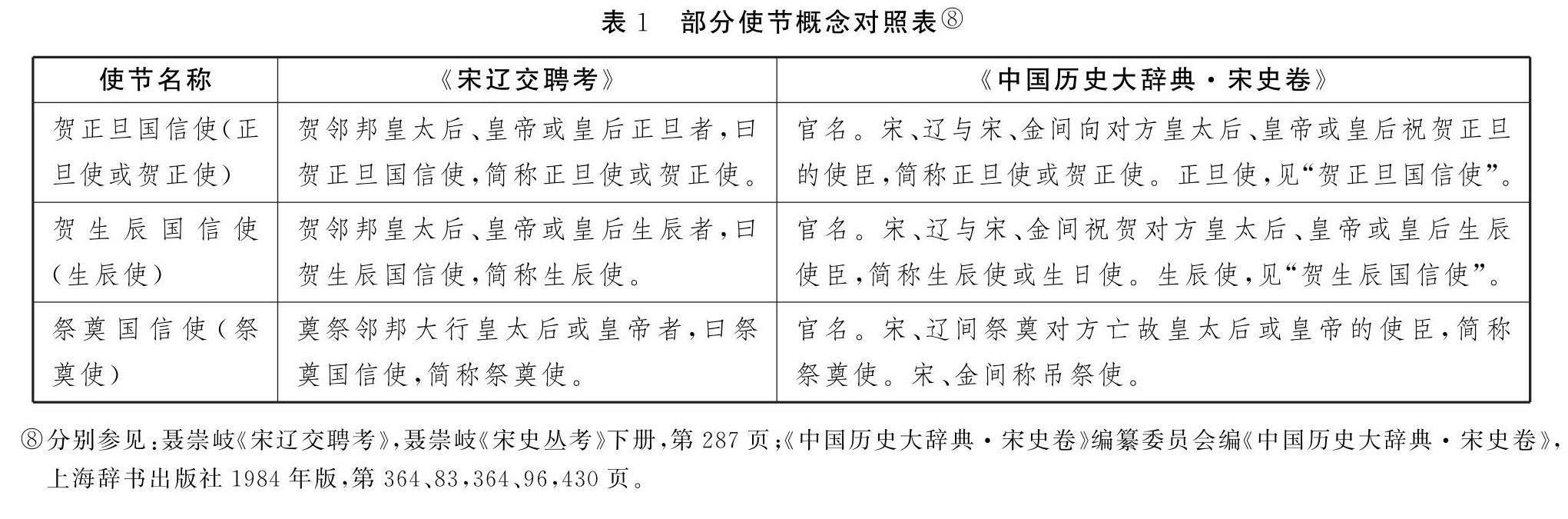

宋太祖開寶七年(974)十一月,契丹涿州刺史耶律琮致書宋權知雄州、內園使孫全興,希望兩朝重修舊好,太祖“命全興答書,并修好焉”?。開寶八年,宋遣使赴遼,“是為兩朝正式通聘之始”;宋遼初和,雙方即互通慶吊;澶淵盟后,兩國信使往來更加頻繁。聶崇岐即根據往來使節任務將使節分為賀正旦國信使(正旦使或賀正使)、賀生辰國信使(生辰使)、告哀使、皇帝登寶位國信使(告登位使)、祭奠國信使(祭奠使)、吊慰國信使(吊慰使)等十二種?。聶崇岐的這些歸納總結為學界研究宋遼關系奠定了重要基礎,1984年出版的《中國歷史大辭典·宋史卷》就基本因襲了他關于“國信使”定義的解釋?。實際上,除了“國信使”,辭典中的其他相關使節概念亦多沿襲自《宋遼交聘考》(見表1)。

在此基礎上,聶崇岐細致探討了使節選派、國書體制、禮物名色、使節接送、使節待遇等問題,幫助人們于紛亂雜陳的史實中抓住主線。以宋朝使節選派為例。歷來外交選人是國之大事,關系國家榮辱,對趙宋來說尤其如此。宋朝并非嚴格意義上的大一統王朝,與其先后并存的有遼、夏、金以及蒙元等少數民族政權,這些政權給宋代帶來了沉重的外部壓力?。身處外部壓力之下的宋廷,若外交選人失當,引發事端,勢必于統治不利。因此,聶崇岐指出,“宋遣國信使副,例由中書樞密會同審擇,進名請旨”,當然其中也有“不遵彝典”及“特副使中似頗有勛戚子弟濫竽充數者”,但就總體而言,“宋之大使,太半皆知名士”?。聶氏的論斷,使學界對宋代使節選人有了進一步的認識?。又如澶淵之盟,“遼帝以兄禮事宋帝,于是后人遂多以為宋遼永為兄弟之國者”,對此一陳說,聶先生征諸史籍,以大量的史料證明了“兩朝繼統之君,由宋人著述,知系伯叔祖孫,昭穆相序,并非凡宋帝皆為兄,遼主皆為弟;其相互稱謂,乃以君王本身為單位,并非以國為單位者”?,這對深入研究宋遼國書體制具有啟發作用?。為方便讀者充分了解宋遼使節概況,聶崇岐還于正文后附錄生辰國信使副表、正旦國信使副表、祭吊等國信使副表和泛使表?,探賾索隱,鉤深致遠,更見其匠心獨運,用功之深?。宋遼邦交是宋代最主要的外交關系之一。聶崇岐認為,宋遼間“周旋聘問之儀,揖讓進退之節,較之各朝尤多創舉,制度規程頗有可述”(21),于是他參稽各種著作,將宋遼交聘關系連綴成篇,這既是其史識的表現,也是其接續之前的民族關系研究,更是其在宋史研究上的獨到建樹。

除了《宋遼交聘考》,聶崇岐的其他文章也對宋代制度進行了仔細考察,頗能反映他對于宋史研究的開拓之功。比如他應顧頡剛之囑而作的《宋史地理志考異》,甫一發表,即引起當時學術界的廣泛關注,并被開明書店印行的《二十五史補編》收入(22);承《宋史地理志考異》之余蘊,他的《宋代府州軍監之分析》一文則考訂了宋代府州軍監置廢、升降、更名等問題(23)。這兩篇文章糾正了《宋史·地理志》的若干訛謬,對于今日研究宋代歷史地理和宋代地方官制頗具學術價值。兩宋賦稅制度以復雜多變著稱,他的《宋役法述》一文則“第一次全面考察了宋代役法制度的變遷”(24),“極富教益”(25)。《宋代制舉考略》、《宋詞科考》兩文分別討論了選拔非常人士的制舉和選拔代言之人的詞科,是“宋代科舉制分科研究的開創之作”,《宋詞科考》更“創個案研究之先例”(26)。凡此種種,無不證明其在宋史研究上的開拓性貢獻。值得注意的是,聶崇岐的宋史研究多側重于制度,以考察制度源流為指歸(27)。

此外,聶崇岐還對宋代的重大歷史事件進行了梳理。“杯酒釋兵權”與“罷藩鎮”是宋初政治史上的重要事件,對北宋政治的影響不言而喻,但世人多將二者混為一談,“以為‘杯酒釋兵權即罷藩鎮”,聶崇岐卻在爬梳相關材料后明確指出,“宋太祖之‘杯酒釋兵權,即罷宿將典禁兵,與罷藩鎮乃截然二事”。隨后,他詳細論述了太祖收兵權的過程:自五代以來,中央禁兵常以擁戴之功發動政變,而通過掌握禁兵登基稱帝的宋太祖趙匡胤,自然對“慣于翻覆之禁兵”心存戒心,遂用趙普之計,“罷宿將典禁兵,即世人所熟知之‘杯酒釋兵權是也”;“腹心之患”既除,接下來就是解決“肢體之患”的藩鎮,宋太祖以“奪其權柄,制其錢谷,收其精兵”為綱,采取“添置通判與罷領支郡”等一系列措施,“清掃百余年來藩鎮之患”(28)。“杯酒釋兵權”是否實有其事,或可再做探討,但聶崇岐準確區分了“杯酒釋兵權”和“罷藩鎮”(29)二史事,為研究宋代政治制度史奠定了堅實基礎。又如,以往多認為在宋太祖時就完成了罷藩鎮政策,但聶崇岐說“此種政策之完成蓋已在真宗之世”(30),這一觀點更見其目光深邃、見解獨到(31)。

綜上可知,聶崇岐探討宋史具有強烈的問題意識和敏銳的學術眼光(32)。他往往能抓住天水史事的重要問題而溯源察終,分析始末,不僅開拓了宋史研究上的重要議題,也“推進了宋史研究的進程”(33)。由于聶崇岐在1949年以后側重于資料編纂和官制研究,較少再對宋史中的其他重要問題作深入考察,難免有所缺憾。

二?探討宋代人物

聶崇岐在對宋代各方面展開探究的同時,對宋代歷史人物也有所關注。從編纂《四十七種宋代傳記綜合引得》、《琬琰集刪存附引得》等若干宋人引得,到簡評《宋人軼事匯編》等,均可看到宋代人物在其治史實踐中的特殊位置。現存他研究宋代人物的文章有四篇,即《麟州楊氏遺聞六記》(1939)、《尹洙之年壽》(1940)、《趙忠簡公畫像跋》(1944)、《〈楊家將故事與楊業父子〉正誤》(1947),這些文章多是探討宋代人物的生平事跡。

北宋楊業一門抗遼之事,經后世演繹成家喻戶曉的“楊家將”。這一野史巷談,本不足信,但正史記載簡略,難窺事實曲折。故聶崇岐將多年來收集的楊業祖孫父子之事連綴成文,寫成了《麟州楊氏遺聞六記》。該文由記入宋前之楊業、記楊業戰死以后、記契丹之重楊業等六部分組成,全文綜合多種材料,辨析了若干史事,比如通過歐陽修《文忠全集》、《資治通鑒》考證出楊業“本貫應為麟州”等(34)。《麟州楊氏遺聞六記》是聶崇岐的第一篇宋代人物論文,也是現代史學意義上的關于楊業或楊家將的重要學術論文。在這之后,瞿宣穎《記楊家將》(1942)(35)、衛聚賢《楊家將及其考證》(1943)和《楊家將考》(1944)等論著才相繼問世(36)。與聶崇岐實證研究人物不同,翦伯贊則是“用文學作品訂正和豐富歷史”(37),其發表的《楊家將故事與楊業父子》一文,梳理了楊家將故事的發展過程,并就戲曲小說與《宋史》互異之點探討了如楊家將家世、楊業戰死陳家谷之役等問題(38)。文學作品雖具通性真實(39),但畢竟不是歷史的客觀反映,用以訂正歷史,恐難免枘鑿之病。于是,聶崇岐又作《〈楊家將故事與楊業父子〉正誤》一文,對翦文訛誤予以商榷,指出楊延朗改名楊延昭乃“避宋圣祖趙玄朗之名”,翦文將深惡“五鬼”的馬知節列入“五鬼”之列實乃錯誤(40),這些均證明聶崇岐對楊家將史實的熟稔。《麟州楊氏遺聞六記》、《〈楊家將故事與楊業父子〉正誤》二文,不僅厘清了相關事實真相,而且對學界深入開展楊家將研究也有啟迪意義。

宋代“與士大夫治天下”(41),文人居于重要地位。相較于那些青云直上、一展宏圖的文人士大夫而言,尹洙,則顯得不幸。尹洙,字師魯,北宋政治家、文學家。“西北久安,洙作《敘燕》、《息戍》二篇”(42),力主加強武備以抵御西夏。尹洙“資兼文武,徒以遭時不偶,未竟其用,顛連困躓,抑郁以終,實北宋政治上一大損失也”,尹洙卒后,其友人韓琦、歐陽修記其年壽互有差異,未知孰是孰非,聶崇岐征諸文獻,考證出尹洙生于咸平四年(1001)、卒于慶歷七年(1047),和韓說相符,并指出歐說或是“后世鈔胥或手民之過”,非歐陽修之誤(43)。實際上,清代學者錢大昕亦曾對尹洙之年壽提出質疑,但他只寫下“年四十七。歐陽修撰《墓志》,作四十六”(44)兩句話,并沒有就此展開論證。聶崇岐的文章則是在此基礎上進行了全盤細致的考辨,是對錢氏推論的具體化。而尹洙之年壽問題,經聶崇岐考證得到解決,其結論也為徐規、孫云清等學者所接受(45)。

隨著全面抗日戰爭爆發,大量私家藏品流入市場,不少知識分子積極購買收藏,而北平購買古玩書畫之風尤盛(46)。聶崇岐就杜伯秋處所藏之趙鼎畫像寫下的跋語,是為《趙忠簡公畫像跋》。全文雖是跋語,但聶崇岐對趙鼎和趙鼎所穿宋代朝服、題字的正確與否以及畫像繪成年代、流出源頭、宋代官制等進行了簡要考訂,不僅想要“借此像”略窺“宋代朝服”,更是感嘆“書香世家,乃任其祖先遺影流落他鄉”(47),對今人梳理趙鼎其人其事頗富有參考價值。

透過上述幾篇文章,可以清楚地看到聶崇岐研究的宋代人物多與兵事相關,且發表時間多是在抗日戰爭時期(訂誤可視為是前一篇的繼續和發展)。那么,聶崇岐何以會較為關注這些歷史人物呢?

“古人著書立說,皆有所為而發”(48)。其時,北平淪陷,燕京大學因其特殊地位得以存留辦學。但太平洋戰爭的爆發,打破了燕園的寧靜,日軍迅速占領燕大,并將洪業、鄧之誠等燕京學人逮捕入獄。失業在家的聶崇岐,也難逃厄運。他于1942年“七月廿三日蒙難,至本月(八月——引者注)七日始釋”(49)。愛國情懷下的聶崇岐,不但堅拒敵偽拉攏(50),還借史論抒發自己滿腔的報國熱情。不管是楊家將、趙鼎,還是尹洙,均主張反抗侵略,他們都是國家的脊梁,“茍師其德業,可以治國字人;慕其風范,可以激貪勵俗”(51)。深研宋史的聶崇岐,以史抗戰,貶斥勢利、尊崇氣節,繼承了兩宋史學家的憂患意識,也是天水一朝之文化于治道學術裨益的體現(52),更是“一個現代愛國史家對祖國和中華民族應盡的一份義務”(53)。抗戰勝利后,聶崇岐“本痛定思痛之旨”,僅用四個月時間就編寫出《九一八至雙九日寇侵華大事紀》,“用資警惕”(54),展現出宋代士大夫關心國家前途命運的責任與擔當,與嚴復所言宋人造就中國今日之現象冥合(55)。所以,聶崇岐筆下的這些宋代人物,不僅是研究之需,也是特殊時代背景下的有感而發,更是宋人精神在其身上人格化的體現。

此外,聶崇岐在其他文章中也對宋代歷史人物進行了評價。北宋杰出政治改革家王安石因一意革新舊制而被時人戲稱為“拗相公”,但聶崇岐認為:“王安石之不為浮言所動,正足見其堅毅不拔;所謂‘拗者,無非惡之者所加之惡名詞耳。若云新法流弊已見,而仍不恤人言,已超越堅毅程度,足可及于‘拗境。則舊法之病民更甚,亦兩害相權取其輕者之意而已;況新法流弊固隨時予以糾正,并非任其自然乎?”(56)又如北宋開國功臣趙普,他評價道:“趙普一學究耳,然能謀深慮遠如此,亦不可謂非人杰。若其天性忮刻,睚眥必報,且使秦王光美不得其死,為人固多有可議者。第過不掩功,況過又率屬私行,而功則在生民與社稷乎?”(57)這些敘述雖然不長,但是持論公允(58),頗有見地。

在聶崇岐撰寫的宋史論文中,歷史人物并不占多數,卻是20世紀以來較早對楊家將、尹洙、趙鼎進行探討的宋史學者(59),其篳路藍縷之功不應忘懷。此外,他對于歷史人物、時代背景與歷史人物關系的關注,也值得大家適當反思。應該承認,自梁啟超揭橥“新史學”的大旗以來,以“事”或以“問題”為本位的史學取得了豐厚的學術成果,但亦有不足之處,這要求重新重視作為史學活動主體的“人”(60)。

三?點校《宋史》

元修《宋史》成書倉促,訛誤錯漏不堪,為歷代治宋史者所詬病。聶崇岐對《宋史》也多有批評,他說:“《宋史》久以蕪雜乖謬著”(61),“錯亂牴牾,不一而足,難為典據”(62)。聶崇岐遂有志匡補史書缺漏,以求正本清源,《宋史地理志考異》、《宋代府州軍監之分析》即是其補正《宋史·地理志》的重要嘗試。但《宋史》一書,“于諸正史中,卷帙最為繁多”(63),再加上編纂引得等其他原因,聶崇岐始終未能如愿。

1949年10月1日,中華人民共和國成立。新生的國家政權具有強大的組織力和動員力,為大型文化典籍的整理提供了重要保障,而作為最高領導人的毛澤東也曾對古籍整理作出過相關指示。1958年,古籍整理出版規劃小組應運而生,聶崇岐成為歷史組的成員之一。在此背景下,標點“二十四史”工作逐步展開。根據工作安排,《宋史》由夙治宋史的聶崇岐負責點校。

一般情況下,整理古籍要用校勘精審、比較接近原書面貌的善本作為底本。《宋史》版本眾多,有至正本、成化本、南監本、北監本等。在仔細對比各版本的優劣后,聶崇岐初定“元至正本,也是《宋史》的祖本”作為底本(64)。民國時期,張元濟曾在上海影印過百衲本“二十四史”。百衲本“二十四史”充分吸納了不同本子的優點,又集傳統版本、目錄、校勘學之大成,極富學術價值(65)。百衲本《宋史》“是用元至正本和明成化本配補影印而成,又同殿本作了對校,修補和改正了某些錯字”(66),是較為理想的校勘底本。因此,聶崇岐最終選定百衲本《宋史》作為底本(67),這也奠定了今本《宋史》的版本基礎。

《宋史》底本既已擇定,接下來就是對其進行校勘。古籍校勘,主要是訂正一部古籍中的衍、訛、脫、倒等問題。為此,聶崇岐制定了精密細致的《校勘宋史凡例》(下簡稱《凡例》),作為自己的工作指引。《凡例》就點校方法、操作規范等作了相應的規定和說明,是聶崇岐點校《宋史》的綱領性文件。由《凡例》可知,聶崇岐主要采用陳垣提出的“他校”、“本校”等“校法四例”(68),但其中也有一些自己的經驗所得,并非全盤借鑒,沒有自己的主張。此外,他主張在尊重學術規范的前提下,充分吸收前人的校勘成果。由此可見,聶崇岐試圖綜合運用多種整理方法,以期能全面更正《宋史》訛誤。在接下來的一年多時間里,聶崇岐積極投入到點校《宋史》工作中。但因身體原因,他不幸于1962年4月17日午夜悄然離世,《宋史》點校也隨之中輟。

聶崇岐逝世后,從1963年起由羅繼祖、鄧廣銘繼續點校《宋史》,后受環境影響而被迫停止。1971年,標點工作重新啟動,但工作組將《新唐書》、《舊唐書》、《新五代史》、《舊五代史》、《宋史》轉移到上海進行,并將相關點校材料一并移交上海以供參考(69)。6月,標點《宋史》工作正式開始,程應镠等負責點校。8月4日,程應镠在家信中寫道:

從北京帶來聶崇岐、鄧廣銘等人點校的《宋史》。我取出兩卷和我校點過的對了一下,在主要問題方面,我和他們校的是相同的,在次要問題方面(即讀得通,點得斷的方面),則各有所遺漏。(70)聶崇岐在去世前已經初步標點完《宋史》全書,并“寫出一些校勘記樣稿”(71),這些樣稿的大致內容可從《校宋史本紀札記》中看到(72)。如信所言,上海工作組在點校過程中參考了聶崇岐、鄧廣銘等人點校的《宋史》稿本。因此,今本《宋史》吸收了聶崇岐的點校成果,或無異議。以下略舉幾例試作論證。

咸平三年(1000)春正月,益州發生叛亂。宋真宗“詔戶部使雷有終為瀘州觀察使,帥師會李惠等討之”(73)。“瀘”,《宋史》原作“廬”。宋代益州,即今四川成都;瀘州,指今江陽、合江等地;而廬州則是今安徽合肥一帶。據《續資治通鑒長編》(以下簡稱《長編》)載:“上始聞王均反,即以戶部使、工部侍郎雷有終為瀘州觀察使、知益州,兼提舉川、峽兩路軍馬招安巡檢捉賊轉運公事。”(74)《宋史·雷有終傳》也有相關的一條材料:“即日,拜有終瀘州觀察使、知益州兼川峽兩路招安捉賊事。”(75)益州發生叛亂,應該就近派兵鎮壓,若從千里之外的廬州調兵,恐遠水救不了近火,而瀘州在地理位置上與成都較為接近,可以及時發兵平叛。同年九至十月,雷有終率軍收復失地,而賊首王均亦在不久后“窮蹙縊死”(76)。所以,聶崇岐根據《長編》和《宋史·雷有終傳》,將“廬州”改為“瀘州”。聶崇岐校勘記:“《續長編》卷四六,頁六上,作瀘州觀察使。《宋史》卷二九八《雷有終傳》亦作瀘州,應改。”(77)今本《宋史》所作校勘亦是如此:“‘瀘,原作‘廬,據本書卷二七八《雷有終傳》、《長編》卷四六改。”(78)由此可見,兩者校勘記相符。

又如高懷德,北宋名將,宋太祖重要的從龍功臣。趙宋代周后,趙匡胤論功封賞。據《宋史·太祖本紀一》載:“(以)江寧軍節度使、侍衛親軍馬軍都指揮使高懷德為義成軍節度使。”(79)事實上,《宋史》這條關于高懷德的記載亦有問題。對此,聶崇岐寫出如下校勘記:

《續長編》卷一,頁五下,“常山高懷德自江寧節度使為義成軍節度使;……遼人張光翰……為寧江軍節度使。”《東都事略》卷二一,頁二下,《高懷德傳》作“寧江軍節度使”。《五代會要》卷二四,頁七下,夔州于后唐天成二年七月升寧江軍節度。至江寧軍,唐曾置于升州,不久廢(。)升于五代時為南唐都,無江寧軍之號。故凡《宋史本紀》及《高懷德傳》之作江寧者皆倒誤。又畢氏《續通鑒》正本直書寧江軍節度使……常山高懷德為義成軍節度使。附《考異》云:“《宋史·太祖紀》、《高懷德傳》皆作江寧,考其時升州未入版圖,亦尚無江寧軍之名,當是寧江之誤。寧江者夔州軍號也。懷德易鎮而以張光翰代之。《長編》于光翰書寧江,懷德書江寧,蓋傳寫有誤耳。今皆改從寧江軍,庶無歧混。”《考異》云寧江誤作江寧是,但云“升州未入版圖,亦尚無江寧軍之名”亦誤。蓋下南唐后,改稱升州,后以仁宗潛邸始升為江寧府建康軍節度,蓋無江寧軍號也。(80)

而今本《宋史》作出的校勘如下:

李燾《續資治通鑒長編》(以下簡稱《長編》)卷一,在“高懷德”條作“江寧軍”,在“張光翰”條又作“寧江軍”。畢沅《續資治通鑒》(以下簡稱《續通鑒》)卷一《考異》說:“考其時升州未入版圖,亦尚無江寧軍之名,當是‘寧江之誤。寧江者,夔州軍號也。懷德易鎮,而以張光翰代之。《長編》于光翰書‘寧江,懷德書‘江寧,蓋轉寫有誤耳。”(81)

兩相比較,一目了然,今本《宋史》除了沒有使用《東都事略》和《五代會要》的相關史料,其他則與聶崇岐所出校勘基本一致。

《校宋史本紀札記》是聶崇岐以《長編》、《續資治通鑒》、《東都事略》等若干史料校點《宋史》本紀時寫成的校勘札記(82)。聶氏就《宋史》所載逐條對讀、仔細審校,并用扼要文字將有問題的地方一一標出(83),可靠的史料來源、科學的校勘方法、嚴謹的工作態度為其論斷提供了有力支撐。為更好地論證,現將今本《宋史》卷1至卷33和《校宋史本紀札記》的校勘記對比統計如表2。

如表2所示,今本《宋史》卷1至卷33校勘記凡302條,其中118條與聶著校勘札記相似或相同,聶崇岐的校勘記當是今本《宋史》的重要參考之一。或正因為如此,《宋史》重印版在《出版說明》中說:“本書原由聶崇歧(岐)同志負責點校,初點已經完成,并寫出一些校勘記樣稿。”(84)這即是對他工作的肯定和對他的告慰。

《校宋史本紀札記》“雖是未完成的手稿”,但讀來使人“心悅誠服,拍案叫絕”,是聶崇岐校勘《宋史》的學術成果(85),不僅對當時的點校工作起到了重要作用,對今人修訂《宋史》亦富有參考價值,而且也是聶崇岐宋史研究的心血結晶,文中對史事、人物、職官、地名等相關問題的考證,為現代宋史研究提供了有益借鑒。

除了研究宋史,聶崇岐也在燕大開設宋史課程,指導學生研究宋史。如指導謝楨撰《元祐黨人碑》,繆希相(后改名李涵)撰《范仲淹評傳》,陳公柔撰《熙寧變法在財政上之收獲及對后來之影響》(86),這些題目均是有宋一代政治上具有影響力的重要人物和事件,亦是值得關注的重要課題。不少學生因此走上學術道路,以學術作為一生追求。李涵即成為著名的宋遼金元史學家。聶崇岐的宋史研究也因燕大的跨國交流活動,影響及于海外。美國歷史學家柯睿格于1936年至1940年訪學燕京研究宋史,其真正導師即為聶崇岐(87)。

四?啟示及意義

清代學者章學誠在《文史通義》中寫道:“高明者多獨斷之學,沉潛者尚考索之功,天下之學術,不能不具此二途。”(88)聶崇岐是一位獨斷之學和考索之功兼備的史學家,因其兼具二途,得以“率先開辟一定的研究領域”,開拓重要歷史議題,“發表一批有影響力的研究論著,并為該領域培養后進”(89),使其無愧于“活宋”(90)之譽。或正因為聶崇岐在宋史研究上的成績卓著,研究者才將其增添到“中國近代宋史研究奠基人”之列(91)。聶崇岐因宋史研究而享譽學林,其研究路徑也為后學帶來了若干重要啟示。

第一,實事求是的治史原則。聶崇岐的宋史研究,在研究方法上明顯受到乾嘉樸學的影響(92)。其《宋史地理志考異》序言自謂“相互勘對,較其同異”,參以他書,“鈔撮考索”(93)。這與清代樸學“羅列事項之同類者,為比較的研究,而求得其公則”的治學方法基本相同(94)。當然,除了乾嘉樸學的影響,洪業講授的近代史學方法,也對聶崇岐的宋史研究產生了作用,如其論文中表格的大量使用(95)。不管是乾嘉史學,還是近代西方新史學,都蘊含“實事求是”的精神,這不可避免地會給聶崇岐的治學帶來影響。聶崇岐關注宋代人物,并做了積極有益的探索。對于如何評價歷史人物,聶崇岐認為:“夫論史責人,必須統觀實際情形,不可就一二似是而非之根據,輒大發議論。”(96)由此可知,聶崇岐“論史責人”秉持實事求是的原則。如童貫是否降金,他說:“夫貫之為人,毫無可取,降與不降,本不足以降低或提高其人格,顧事實所在,安可妄下筆誅乎。”(97)即使是對名列“六賊”的童貫也始終以史料作為立論依據,而不曲筆誣枉。人物評價如此,史事史學亦如此。針對宋代設詞科“以為過舉”的看法,聶崇岐明確指出:“第國家體制所關,朝廷應用文字,眾目所瞻,亦有不容草草者,似不可以一偏之見而妄致譏評者也。”(98)不以“一偏之見”而作違心之論,堅持實事求是,實具章學誠所言之“史德”。這或是其論著“可以轉移一時之風氣,而示來者以軌則”(99)的重要原因。改革開放以來,宋史研究取得重大進展,但其中也“存在一些值得反思的問題,主觀片面性便是其中之一”(100)。而聶崇岐在宋史研究中堅持“不茍同,不茍立異,不為高奇之論,而以至當為歸”(101)的實事求是精神,學人應當予以珍視。

第二,“通識”眼光。“通識”是中國古代史學的重要概念,亦是史識的重要組成部分。“有了通識的眼光,才可能鑒有定識,銓核得中”(102)。聶崇岐先后在燕大講授中國通史、中國史學史、中國近代史等課程,內容涵蓋整個中國歷史,由其主持的引得編纂“著重于十三經、二十四史和先秦諸子”(103),這使他能徜徉于歷朝歷代之間,形成“通識”眼光。而所謂“通識”,也就是“整體性思維”(104)。因此,聶崇岐考察宋代歷史并不囿于斷代,而是將宋代置于歷史長河中“從上到下,然后由縱及橫(意即由古至今,由中央到地方及少數民族)”進行整體考察(105)。如關注宋朝與少數民族政權之間的互動,探討宋遼關系,編纂《遼金元傳記三十種綜合引得》;為明了宋代色役淵源,對秦漢以來的役制加以研究(106);思考宋代社會變化,提出“北宋——中國政治上南北勢力消長之關鍵”這一論點,并深入探討了南人、北人群體在北宋消長的情況及原因(107)。不僅如此,究心于天水史事的他,還“打算寫一部宋代通史,以補史學研究之空白”(108)。在行文范圍上,聶崇岐也具有這種“通識”眼光。如《宋代府州軍監之分析》考察趙宋320年府州軍監的興革,《宋代制舉考略》探討整個宋代的制舉變遷。正是具有“通識”眼光,聶崇岐才得以“考時俗之不同,察古今之有異”(109),成一家之言。而聶崇岐在宋史研究中展現出來的“通識”眼光,或值得研究者取法,這對“打通唐宋斷代界限來提高唐、宋史研究水平”(110),推動“大宋史”研究,不無裨益。

第三,重視資料編纂工作。主持引得編纂長達20年之久的聶崇岐,對資料編纂工作在歷史研究中的重要性有較為深刻的認識(111)。在聶崇岐看來,“收集、整理資料工作實際是研究工作的一環、一個組成部分,也是研究工作的基礎。不能輕視這項工作,真正作好這項工作也非易事。資料工作首先要求博覽群書,廣泛涉獵,從中積累目錄學知識,開擴眼界。當有一定的史識時,你就會有一個資料精選汰劣與辨偽的問題,有時還會逐漸進入欣賞資料的佳境。其實這已經就是研究了”(112)。這段夫子自道,表明他的宋史研究正是得力于資料編纂工作。事實也的確如此。聶崇岐的宋史論著多是在編纂引得過程中“由于資料零散不完備或是互相牴牾,真相不明而引起思考的”(113);其論文的相關史料亦多是借編纂引得之機輯錄,如搜集宋代役法材料達“數十萬言”等(114),這也是其宋史論文史料豐贍、博引廣征的原因。聶崇岐廣泛搜集宋人文集傳記并加以引得,不僅惠及后學,也為今天開拓史源提供了思路。宋人文集、筆記小說等雖然散失了很多,但流傳下來的仍有很大數量(115),其中多有未經董理者,有待今人進一步發掘整理。必須指出的是,聶崇岐重視資料編輯,并非忽視基本史料。相反,聶崇岐也極為看重基本史料。他研究宋史的史料多來自《宋史》、《長編》等基本史料,還要求學生掌握所治斷代的基本文獻(116),做到史料爛熟于心,為史學研究打下堅實基礎。此外,聶崇岐強調“做學問‘既要專心,尚需清心”,其埋首工作、不慕榮利的學風,也是今天亟須提倡的(117)。

現代科學意義上的宋史研究迄今已及百年(118),該領域的學者們也產生了一種“普遍的焦慮心態”,其具體表現為“研究方法的缺失感”、“對時代定位的困惑”等(119)。面對這些焦慮,回顧學科產生和發展的歷程,梳理前輩學者的學術研究,或將帶來新的啟示。因此,探討聶崇岐的宋史研究,不僅是對其學術成果的繼承發展,亦是學術史意義上的反思回顧,更是后輩學者同前輩學者之間的對話交流與思想碰撞。盡管時移世易,古今學人所處的環境在變,面臨的問題也在變,但對史事的考索、方法的探尋、史學的追求卻沒有變。通過探索聶崇岐宋史研究這樣一種方式,既可以在觀點、思路、方法上獲得啟迪,也能使學術精神薪火相傳,對“他日新宋學之建立”(120)亦將起到積極作用,這或許是今天探討聶崇岐宋史研究的意義和價值所在。

[責任編輯:凌興珍]

收稿日期:2022-10-22

作者簡介:鄧智中,男,四川瀘州人,華中師范大學歷史文化學院博士研究生,E-mail: dzzzgsxs@163.com。

①段昌同《聶崇岐先生生平軼事》,燕大文史資料編委會編《燕大文史資料》第3輯,北京大學出版社1990年版,第300頁。

②聶寶璋《學者風范長存——記著名學者聶崇岐教授》,《近代中國》1998年第8輯,第261頁。

③關于討論聶崇岐宋史研究的文章,可參見:聞黎明《聶崇岐》,劉啟林編《當代中國社會科學名家》,社會科學文獻出版社1989年版,第267-274頁;段昌同《聶崇岐先生生平軼事》,燕大文史資料編委會編《燕大文史資料》第3輯,第300-301頁;聶寶璋《學者風范長存——記著名學者聶崇岐教授》,《近代中國》1998年第8輯,第265-272頁;夏自強《功不可沒的聶崇岐教授》,張世林編《學林往事》中冊,朝華出版社2000年版,第1000-1004頁;夏自強《至當為歸的聶崇岐先生》,燕京研究院編《燕京學報》新14期,北京大學出版社2003年版,第208-213頁;丁磐石《嚴謹治史 澹寧做人——記聶崇岐先生》,中國社會科學院老專家協會編《學問人生(續)——中國社會科學院名家談(上)》,中國社會科學出版社2010年版,第95-97頁。

④聞黎明《聶崇岐》,劉啟林編《當代中國社會科學名家》,第267頁。

⑤夏自強《至當為歸的聶崇岐先生》,燕京研究院編《燕京學報》新14期,第208-209頁。

⑥聶寶璋《學者風范長存——記著名學者聶崇岐教授》,《近代中國》1998年第8輯,第265頁。

⑦夏自強亦有相關論述,他說:“聶先生撰寫論文的選題具有獨創性,多是前人未曾涉獵或是未曾注意的重要問題。”參見:夏自強《至當為歸的聶崇岐先生》,燕京研究院編《燕京學報》新14期,第210頁。

⑧聶崇岐《宋遼交聘考》,聶崇岐《宋史叢考》下冊,中華書局1980年版,第286頁。

⑨王蕾、梁益銘、肖鵬《聶崇岐致顧廷龍信札考釋(1939-1958年)(二)》,《高校圖書館工作》2021年第3期,第73頁。

⑩聶崇岐《宋遼交聘考》,《燕京學報》1940年第27期,第1-51頁;聶崇岐《宋史叢考》下冊,第283-375頁。

?李燾《續資治通鑒長編》卷15,開寶七年十一月甲午、辛丑,中華書局2004年版,第328頁。

?聶崇岐《宋遼交聘考》,聶崇岐《宋史叢考》下冊,第284、286、286-287頁。

?參見:賈玉英《宋遼交聘制度論略》,《中州學刊》2005年第6期,第171頁。

?鄧小南《宋朝的再認識》,鄧小南等《宋:風雅美學的十個側面》,生活·讀書·新知三聯書店2021年版,第2-3頁。

?聶崇岐《宋遼交聘考》,聶崇岐《宋史叢考》下冊,第288頁。

?如陶晉生在《宋代外交史》中寫道:“宋使節主要由宰輔或樞密院選派,有時候宰輔或樞密院提出名單由皇帝選用,有時也會出現內廷徇私點派或大臣子弟濫竽充數的情形,但大致都選用知名賢臣。”參見:陶晉生《宋代外交史》,重慶出版社2021年版,第80頁。

?聶崇岐《宋遼交聘考》,聶崇岐《宋史叢考》下冊,第294頁。

?苗潤博《宋遼國書考述》,劉寧編《遼金歷史與考古》第3輯,遼寧教育出版社2011年版,第157頁。

?聶崇岐《宋遼交聘考》,聶崇岐《宋史叢考》下冊,第333-375頁。

?夏自強《功不可沒的聶崇岐教授》,張世林編《學林往事》中冊,第1002頁。

(21)聶崇岐《宋遼交聘考》,聶崇岐《宋史叢考》下冊,第283頁。

(22)聶崇岐《宋史地理志考異》,聶崇岐《宋史叢考》下冊,第493-563頁。

(23聶崇岐《宋代府州軍監之分析》,聶崇岐《宋史叢考》上冊,中華書局1980年版,第70-126頁。

(24)包偉民《唐宋轉折視野之下的賦役制度研究》,《中國史研究》2010年第1期,第17頁。

(25)葛金芳《中國近世農村經濟制度史論》,商務印書館2013年版,第268頁。

(26)傅璇琮《祝尚書〈宋代科舉與文學考論〉序》,傅璇琮《學林清話》,大象出版社2008年版,第258頁。

(27)這一點已為學者關注,相關討論可參見:聞黎明《聶崇岐》,劉啟林編《當代中國社會科學名家》,第268頁;聶寶璋《學者風范長存——記著名學者聶崇岐教授》,《近代中國》1998年第8輯,第265-267頁;夏自強《功不可沒的聶崇岐教授》,張世林編《學林往事》中冊,第1001頁。

(28)聶崇岐《論宋太祖收兵權》,聶崇岐《宋史叢考》上冊,第263、270、281、266、275頁。

(29)王育濟《論“杯酒釋兵權”》,《中國史研究》1996年第3期,第116頁。

(30)聶崇岐《論宋太祖收兵權》,聶崇岐《宋史叢考》上冊,第263、281、282頁。

(31)張邦煒將其視為《論宋太祖收兵權》一文中頗為重要的結論之一。參見:張邦煒《重文輕武:趙宋王朝的潛規則》,《四川師范大學學報(社會科學版)》2015年第1期,第140-141頁。

(32)這或許與聶崇岐讀過數學系有關,數學教育培養了他嚴密的邏輯思維能力。參見:聶寶璋《學者風范長存——記著名學者聶崇岐教授》,《近代中國》1998年第8輯,第271頁。

(33)夏自強《功不可沒的聶崇岐教授》,張世林編《學林往事》中冊,第1000頁。

(34)聶崇岐《麟州楊氏遺聞六記》,《史學年報》1939年第3卷第1期,第63-70頁;聶崇岐《宋史叢考》下冊,第367-387頁。

(35)經查原刊,此文原題《楊家將》,系瞿宣穎《養和室隨筆》之一節,載《中和月刊》1942年第3卷第9期,第94頁。

(36)參見:方建新《二十世紀宋史研究論著目錄》,北京圖書館出版社2006年版,第1148、1367頁。

(37)徐國利《中國現代史家論文學作品的史料價值及其史學實踐》,徐國利《中國現代史家思想與現代史觀研究》,黃山書社2016年版,第147頁。

(38)翦伯贊《楊家將故事與楊業父子》,《中原》1945年第2卷第1期,第41-47頁。

(39)石泉、李涵《聽寅恪師唐史課筆記一則》,北京大學中國中古史研究中心編《紀念陳寅恪先生誕辰百年學術論文集》,北京大學出版社1989年版,第33頁。

(40)聶崇岐《〈楊家將故事與楊業父子〉正誤》,《益世報》1947年9月16日,第6版。

(41)李燾《續資治通鑒長編》卷221,熙寧四年三月戊子,第5370頁。

(42)脫脫等《宋史》卷295《尹洙傳》,中華書局1977年版,第9831頁。

(43)聶崇岐《尹洙之年壽》,《史學年報》1940年第3卷第2期,第73、74頁。

(44)錢大昕《廿二史考異(下)》卷77《宋史十一》,方詩銘、周殿杰校點,上海古籍出版社2014年版,第1069頁。

(45)參見:徐規《王禹偁事跡著作編年》,商務印書館2003年版,第200頁;孫云清《〈夢溪筆談〉記事訂誤十二則》,杭州大學宋史研究室編《沈括研究》,浙江人民出版社1985年版,第229頁。