智能駕駛課程思政元素庫構建研究

楊聰 吳洪狀 程誠 彭濤 陳濤

摘? 要:智能駕駛是典型的交叉型學科,涵蓋人工智能及車輛工程等多學科知識體系。該文從智能駕駛導論課程特點出發,確立思政目標、挖掘思政元素、設計融入手段及維護機制,并探討構建面向智能駕駛課程思政元素庫方法,以期為高校智能駕駛新工科專業課程思政的推進提供參考和借鑒。

關鍵詞:智能駕駛;思政元素;新工科;思政元素庫;國產芯片

中圖分類號:G641? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)13-0020-04

Abstract: Intelligent Driving is a typical interdisciplinary course, including artificial intelligence, automotive engineering, etc. Based on the view of the "Introduction of Intelligent Driving" course characteristics, this paper structurally introduces the objectives and maintenance strategies of ideological and political elements. The construction method of the element library and correlated integration means are also detailed. The library ultimately provides references for carrying out lectures on emerging engineering education.

Keywords: Intelligent Driving; ideological andpolitical elements; emerging engineering; dataset of ideological and political elements; domestic chip

在2016年12月召開的全國高校思想政治工作會議上,習近平總書記強調:“要用好課堂教學這個主渠道,思想政治理論課要堅持在改進中加強,提升思想政治教育親和力和針對性,滿足學生成長發展需求和期待,其他各門課都要守好一段渠、種好責任田,使各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應”[1]。在2019年3月召開的學校思想政治理論課教師座談會上,習近平總書記發表重要講話,強調“我們辦中國特色社會主義教育,就是要理直氣壯開好思政課”“要挖掘其他課程和教學方式中蘊含的思想政治教育資源,實現全員全程全方位育人”[2]。作為新工科的重要領域之一,智能駕駛技術不僅代表著汽車工業的未來發展方向,也深度融入了人工智能、自動化、計算機視覺等多個學科的知識體系。在當今的高校教育中,智能駕駛技術已經成為了熱門專業之一,而課程思政則為學生們提供了更加全面的素質培養。

在智能駕駛專業課程中實行思政教育,不僅可以落實習習近平總書記的指示要求,同時以技術素養、人文素養、職業素養為重點,培養學生扎實的專業知識和技能,樹立正確的價值觀和職業道德觀[3]。通過思政元素的融入,可以幫助學生更好地理解智能駕駛技術的社會價值和倫理問題,提高他們的社會責任感和人文關懷意識。同時,我國目前在汽車電動化、智能化以及網聯化上發展迅速,市場廣闊,有“換道超車”的優勢,可以激發學生的愛國熱情。

智能駕駛導論是蘇州大學未來科學與工程學院(以下簡稱“我院”)人工智能本科專業學生的專業選修課程,也是蘇州大學與南京人工智能研究院聯合舉辦的“全國智能網聯汽車人才培養”系列課程中的專業核心課。通過本課程的教學,學生可以理解智能駕駛對人類發展的重要意義,理解汽車電動化、智能化及網聯化對我國汽車工業發展的核心價值,掌握自動駕駛、智能座艙及智能泊車的基本原理及其工程應用,具有基于國產大算力芯片進行智能駕駛感知的相關理論及實踐能力。綜上所述,授課教師首先要深入挖掘、梳理和凝練課程內容每一章節對應的思政元素。其次,授課教師應將思政元素與課程專業知識無縫銜接,有機、有效地將其融入到教學實踐中,使得課程內容與思政緊密聯系,做到潤物細無聲。思政元素庫作為課程資源的集合,有豐富性、及時性及共享性的特點,可有效提升課程思政內容,達到更佳的授課效果。因此,如何有效地搭建和使用思政元素庫顯得尤為重要。為此,本文在充分理解思政元素內涵的基礎上,針對智能駕駛導論這一專業課程,通過挖掘思政元素,并在此基礎上構建課程思政元素庫,從而實現傳播課程知識、塑造專業能力和引領價值導向的總目標,發揮該課程的育人功能。

一? 課程思政元素及元素庫的內涵

(一)? 課程思政元素

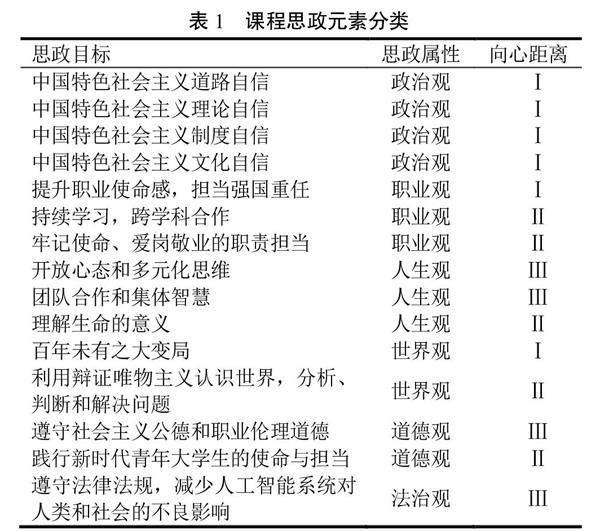

課程思政元素可以理解為課程中所蘊含的思想政治教育元素。這些元素可以融入各門課程中,承擔起培養大學生正確的世界觀、人生觀和價值觀的作用。融入思政元素并不是完全替換專業課程原本的屬性,而是全面發揮課程的德育功能,充分運用德育的學科思維,凝練出課程內容中蘊含的價值范式和文化基因,并將其具體化、生動化地運用到以社會主義核心價值觀為導向的教學載體中來。目前,思政元素如何在課程中準確定義還沒有統一[4]。為了有效挖掘智能駕駛課程中的思政元素,充分建設規范化的思政元素庫,首先需要對該課程的思政元素進行準確定義。2020年5月,教育部印發了《高等學校課程思政建設指導綱要》,結合智能駕駛行業特色及我國目前汽車工業的發展現狀,我院首先明確了思政目標。其次按照專業課程的思政屬性和向心距離這兩項指標對思政元素進行了詳細的分類[5]。不同的思政屬性對應不同的思政目標。由表1可知,這里提到的屬性指的是思政元素所蘊含的思政教育目標歸屬,包括政治觀、職業觀、人生觀、世界觀、道德觀以及法治觀六部分。在課程實際教學中,每一個章節可能會包含多個思政屬性,由此對應多個思政目標。因此,為了突出課程的思政元素重點,這里又引入了“向心距離”的概念[4]進行有效取舍。向心距離基于總書記要求的“立德樹人”核心目標的直接支撐度,由強到弱分為“Ⅰ”“Ⅱ”和“Ⅲ”,對應三個級別的思政目標。

(二)? 課程思政元素庫

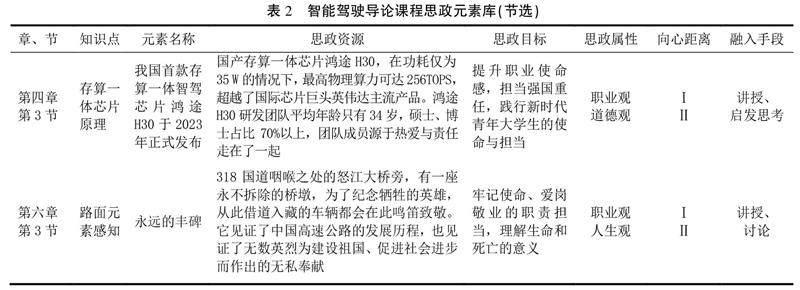

思政元素庫可以被視為一個思政元素的“倉庫”或“集合”。由表2可知,基于思政元素特性以及對應的分類方法,單門課程思政元素庫主要包括四個部分:①教學內容,要具體到章、節以及知識點;②思政元素,主要包括思政元素名稱以及相關資源,例如一個真實的歷史事件或案例;③思政目標、屬性及向心距離,與表1相對應;④融入手段,即如何將思政元素與課程內容相銜接,包括講授、討論、課后作業或啟發思考等。

二? 課程思政元素庫構建方法

(一)? 結合課程特點,確定思政目標

智能駕駛課程具有交叉性、前沿性、安全性和系統性等特點,并且實踐性強,與實際應用結合緊密,還涉及到倫理和道德問題[6]。如自動駕駛汽車在遇到緊急情況時如何做出決策等,需要在課程中引導學生進行思考和討論。因此,智能駕駛專業課的思政目標是傳授課程知識、塑造專業能力和引領正確的價值導向。確立思政目標既要適應國家一流本科課程對于內容、方法、資源、考核、管理及評價方面的要求,又要瞄準國家大力發展智能網聯汽車的相關政策與領域發展前沿,通過“通專融合”“產教融合”等教育理念,與各校智能駕駛專業特色和課程性質相結合,從而挖掘并梳理智能駕駛知識中價值體系,最終梳理正確的課程思政目標。

以智能駕駛導論為例,主要涉及到智能駕駛四個核心模塊:①智能駕駛與計算平臺:重點介紹智能駕駛中涉及的硬件架構、軟件架構及云端架構;②智能駕駛與人機交互:重點介紹智能座艙技術架構、人機交互場景及算法;③智能駕駛與機器視覺:重點介紹智能駕駛中涉及到的艙外感知場景、感知算法及多傳感器融合方法;④智能駕駛與三維重建:重點介紹數據驅動下的智能駕駛算法進化方法,包括三維重建方法及4D標注方法。因此,該課程蘊含精益求精、開拓創新的科學精神,包含持續學習、跨學科合作的職業價值觀。因此,結合課程特點,對照新工科背景下“立德樹人”的根本任務,本課程思政總體目標為:幫助學生掌握智能駕駛的結構化思維方法,深入理解百年未有之大變局,以及智能駕駛在交通強國中的重要角色,踐行新時代青年大學生的使命與擔當。

(二)? 結合課程內容,挖掘思政元素

智能駕駛導論課程要實現潤物細無聲的育人功能,思政元素需要在思政目標的牽引下,從各個章節及知識點中挖掘。立足四個自信,圍繞職業觀、價值觀、人生觀、世界觀、道德觀以及法治觀,挖掘與專業課程知識點密切相關的思政元素[7]。只有把握時效性、衍生張力及升華點,才能更好地挖掘與梳理智能駕駛導論中的思政元素。在此基礎上,進行深入剖析、多元化聯想和全方位思考。

1? 深挖能夠激發使命感的感人元素

智能駕駛技術的發展可以帶來更安全、更高效的交通出行,有助于減少交通事故和交通擁堵。我們通過強調智能駕駛技術的社會價值,激發學生對社會的責任感,進而提升其使命感。例如在講述智能駕駛感知場景時候,介紹疲勞駕駛是我國重特大交通事故三大原因之一,另外兩個為酒駕與車輛故障。智能駕駛中的疲勞檢測與緩解功能可以有效降低交通事故,保護千萬家庭的安全。滴滴基于自主研發的桔視智能車載設備,使得2020年滴滴網約車交通傷亡事故率(同責及以上)與去年同期相比下降35%。引入該事件,既讓學生了解到智能感知在智能駕駛中發揮的重要作用,又能提升學生的社會責任感與使命感。

2? 深挖能夠增強民族自豪感的成就元素

中國在智能駕駛領域快速發展,我們從中挖掘與梳理各類數據、案例與真實故事,讓學生了解中國在智能駕駛領域的優勢和成就,從而增強民族自豪感。例如在介紹智能駕駛汽車硬件框架時,引入誕生于長春的我國第一輛解放汽車的故事。1956年7月13日,中國第一輛汽車在長春第一汽車制造廠誕生,命名為CA10,中文名為“解放”,其中C代表中國,也代表長春,而A是第一的意思。這12輛緩緩駛下裝配線的解放牌汽車,是中國批量制造的首批汽車,意味著中國不能批量制造汽車的歷史結束了。70年過去了,在解放汽車的腳下,是17.7萬公里的密集高速路網,位居世界第一。引入該元素,不僅可以讓學生了解早期汽車的基本架構,而且與當下智能駕駛汽車架構進行對比,使其對我國在汽車工業及交通領域的巨大成就深感自豪。

3? 深挖能夠提升學生職業素養的科學元素

智能駕駛涵蓋了人工智能、傳感器技術、計算機視覺、控制理論與技術、車輛工程和系統工程等多個學科,在學習與研發中,無論是智能駕駛的哪個方向,都需要較高的職業素養與科學精神。因此,我們從上述學科中引入專業領域的工匠大師事跡,深化學生對于學科價值的認知,并激發學生探索未知、追求真理的科學精神。例如在講授激光雷達的時候,引入保錚院士事跡。保錚院士被譽為“中國雷達裁判長”,他在雷達與信號處理方面的長期理論研究和工程實踐中,為祖國的國防科技做出了重大貢獻。保錚院士的感人故事不僅僅是他個人的奮斗和成就,更是中國科學家不畏艱難、勇攀科學高峰的縮影。通過介紹中國科學家事跡,鼓勵學生認真踐行“養天地正氣,法古今完人”校訓,培養學生科技報國的情懷和大國工匠的追求,為未來的職業生涯做好準備。

(三)? 結合實踐教學,設計融入手段

在實踐教學中,首先要判斷教學內容和思政元素的相關性,進而確定融合點[8]。在此基礎上,運用多種方法進行思政教學,包括案例分析、小組討論、角色扮演、實踐、參觀和自學等,引導學生積極參與,增強對思政元素的理解和認同。在此過程中,教師是融合思政元素的關鍵主體,需要具備較高的思想認識和教學能力,能夠靈活運用各種教學方法和手段,將思政元素與教學內容有機融合。要避免硬性植入,而是讓學生在聆聽、實踐及思考中領悟、感悟及覺悟[9]。例如在講授路面元素感知知識點時,將場景確定在斑馬線,讓學生討論斑馬線上的常見目標有哪些,如何在智能駕駛中體現對老人、小孩的人文關懷,并在實踐環節中引入遛狗、輪椅、拄拐等目標檢測任務,激發學生的職業使命感與責任感。

(四)? 常態化維護機制

教研室是智能駕駛課程思政元素庫建設的主體,負責思政目標設定,思政元素、案例、資源審核[10]。智能駕駛課題組負責思政元素挖掘與梳理,教具制作,教案整理等工作。基于上述建成的思政元素庫,我院還引入了動態更新機制,并納入新工科交叉融合創新人才培育計劃,定期舉辦思政課堂教學競賽,以推動思政元素的常態化維護與有效利用。在更新頻率上,通過結合主題教育、兄弟院校交流和實時熱點追蹤等對素材類資源進行實時更新。并為此開辟了思政元素提交通道,通過微信或網頁鏈接進行快速提交與匯總,確保思政元素及素材的及時性與先進性;對于案例類資源,結合授課實踐和學科競賽的師生反饋,在每學期結束后進行總結和更新。課題組在寒暑假前專門召開思政總結會,將更新意見提交到教研室進行審核,在新學期開學前更新思政元素庫,實現了思政元素庫的版本化管理。

四? 結束語

在智能駕駛課程中融入思政元素,不僅可以幫助學生更好地理解智能駕駛技術的內涵和應用,還可以培養學生的社會責任感、職業道德和人文關懷意識。思政元素從知識中來,到知識中去,如何將知識傳授、能力塑造和價值引領融為一體,是我院老師必須做好的功課。智能駕駛課程思政教學當下還處于探索階段,需要進一步研究和優化思政元素庫的常態化維護和更新方法。我們將不斷總結經驗,豐富思政元素庫,創新融入方法,將新工科交叉融合創新人才培育計劃落到實處。

參考文獻:

[1] 習近平.把思想政治工作貫穿教育教學全過程,開創我國高等教育事業發展新局面[N].人民日報,2016-12-09(1).

[2] 習近平.用新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人 貫徹黨的教育方針落實立德樹人根本任務[N].人民日報,2019-03-09(1).

[3] 周思佳,高敏,單淇.新工科建設背景下人工智能人才培養的路徑研究[J].教育教學論壇,2021(2):169-172.

[4] 沙楠,郭明喜,謝威,等.“通信抗干擾技術與應用”課程思政元素庫構建研究[J].高等教育研究學報,2021,44(4):89-92.

[5] 高寧,王喜忠.全面把握《高等學校課程思政建設指導綱要》的理論性、整體性和系統性[J].中國大學教學,2020(9):17-22.

[6] 馮潔語.人工智能技術與責任法的變遷——以自動駕駛技術為考察[J].比較法研究,2018(2):143-155.

[7] 邱微,南軍,劉冰峰.課程思政與在線教學的隱性融合——以“水工程施工”課程為例[J].高等工程教育研究,2020(6):57-61.

[8] 曹柳星,賀曦鳴,竇吉芳.“新工科”視角下的“課程思政”實踐——面向理工科專業本科生的主題式通識寫作課設計[J].高等工程教育研究, 2021(1):24-30.

[9] 周純杰,何頂新,張耀,等.新工科背景下自動化專業實踐課程思政的設計與實施[J].高等工程教育研究, 2022(4):31-37.

[10] 蘇莉雅,宋琳琳,張明亞.高校教研室思政育人工作探究——以商務英語教研室為例[J].科教導刊,2021(35):24-26.

基金項目:江蘇省高等學校自然科學研究面上項目“基于視覺多特征融合的疲勞駕駛檢測算法研究”(22KJB520008);蘇州大學未來科學與工程學院教育教學改革研究課題“面向智能駕駛的人工智能創新人才培養體系構建與實踐”(22N172);地平線-蘇州大學橫向研究課題“基于國產大算力芯片的智能汽車生態拓展關鍵技術”(H230666)

第一作者簡介:楊聰(1987-),男,漢族,甘肅慶陽人,博士,副教授,碩士研究生導師。研究方向為人工智能。

*通信作者:陳濤(1980-),男,漢族,河南三門峽人,博士,教授,博士研究生導師。研究方向為機器人與微系統。