王建中鋼琴原創(chuàng)作品研究

摘要:目的:王建中是中國鋼琴作品創(chuàng)作的開拓者與先行者,對中國鋼琴作品的民族化作出了卓越貢獻(xiàn)。但學(xué)界對其原創(chuàng)作品的分析較為稀缺。文章以《小奏鳴曲》為例,深入剖析王建中的原創(chuàng)鋼琴作品,從音樂分析的視角出發(fā),分析其如何將西方現(xiàn)代作曲技法與中國傳統(tǒng)音樂元素相結(jié)合,形成獨特的藝術(shù)風(fēng)格。方法:文章運用文獻(xiàn)分析法、音樂分析法等多種方法。首先,通過對王建中生平、創(chuàng)作思想、藝術(shù)風(fēng)格等進(jìn)行系統(tǒng)梳理,構(gòu)建其音樂創(chuàng)作的整體框架。其次,對《小奏鳴曲》進(jìn)行深入分析,詳細(xì)解讀其曲式結(jié)構(gòu)和創(chuàng)作手法。最后,對王建中鋼琴作品創(chuàng)作特征進(jìn)行系統(tǒng)梳理與總結(jié)。結(jié)果:《小奏鳴曲》完美展現(xiàn)了王建中精湛的西方作曲技法,同時巧妙融合了中國傳統(tǒng)民族音樂的精神。東西方音樂文化的交融使作品既保持了西方音樂的嚴(yán)謹(jǐn)結(jié)構(gòu),又充滿東方音樂的韻味和情感。王建中的創(chuàng)作理念和實踐,對后來的鋼琴作品創(chuàng)作產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響,推動了中國原創(chuàng)鋼琴作品的發(fā)展。結(jié)論:王建中作為中國鋼琴作品創(chuàng)作的開拓者與先行者,其音樂作品不僅具有較高的藝術(shù)價值,而且對后世的鋼琴創(chuàng)作產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

關(guān)鍵詞:王建中;? 《小奏鳴曲》;中國鋼琴奏鳴曲

中圖分類號:J624.1;J614 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-9436(2024)08-00-03

0 引言

近年來,關(guān)于王建中的研究主要集中在其鋼琴作品和聲樂套曲上,其中鋼琴改編作品是研究重點,主要從作品的音樂本體分析、民族化探究以及演奏技巧等方面展開。而有關(guān)其原創(chuàng)鋼琴作品的音樂分析以及創(chuàng)作技法的研究卻相對較少。有關(guān)《小奏鳴曲》的音樂分析也并非研究重點。本文以《小奏鳴曲》為例,對王建中鋼琴原創(chuàng)作品進(jìn)行分析,重點關(guān)注曲式結(jié)構(gòu)和創(chuàng)作技法,旨在為相關(guān)研究者提供相應(yīng)的參考和研究思路。

1 作曲家及作品介紹

王建中,祖籍江蘇江陰,1933年生于上海,父母皆為高學(xué)歷人才,精通多國語言[1]。王建中17歲時便考入中央音樂學(xué)院華東分院(現(xiàn)上海音樂學(xué)院)作曲系,畢業(yè)后留校任教。

除日常教學(xué)之外,王建中常常去鄉(xiāng)下采風(fēng),因而其前期作品頗具民族風(fēng)味,這集中表現(xiàn)為對傳統(tǒng)民歌及器樂曲子的鋼琴改編,著名的作品有《百鳥朝鳳》《梅花三弄》等[2]。2016年,王建中因病去世,享年83歲。可以說,王建中是中國鋼琴作品創(chuàng)作的開拓者和先驅(qū)者,為后世創(chuàng)作者提供了較為寶貴的經(jīng)驗。

縱觀王建中的鋼琴創(chuàng)作經(jīng)歷,可以按照時間和風(fēng)格分為兩個階段[3]:一是20世紀(jì)80年代之前,以改編作品為主,代表作有《山丹丹花開紅艷艷》《云南民歌五首》等;二是20世紀(jì)80年代之后,作曲界掀起鋼琴原創(chuàng)作品的新風(fēng)潮,而本文的研究對象——《小奏鳴曲》則作為原創(chuàng)作品拉開了作曲家創(chuàng)作的序幕[4]。

2 《小奏鳴曲》作品分析

本文通過劃分三個樂章的曲式結(jié)構(gòu),重點剖析每一樂章中作曲家的創(chuàng)作手法,試圖解讀作曲家的創(chuàng)作意圖。

2.1 第一樂章曲式結(jié)構(gòu)分析

在第一樂章中,王建中采用奏鳴曲式的體裁進(jìn)行創(chuàng)作[5],1~57小節(jié)為呈示部,58~153小節(jié)為展開部,再現(xiàn)部從154小節(jié)開始,一直到該樂章結(jié)束。

主部(1~17小節(jié))。呈示部中的主部主題源自云南民歌的素材,旋律骨干音為“D-F-A”,分上下兩樂句。第一樂句落在商音,作曲家采用西方復(fù)調(diào)式的旋律創(chuàng)作手法,第7小節(jié)左手旋律與前一小節(jié)右手的旋律交相呼應(yīng),通過這種銜接,旋律自然地過渡到第二樂句。前后兩樂句為平行樂句的關(guān)系,第二樂句再一次重復(fù)主部主題,旋律落在羽音結(jié)束。

連接部(18~29小節(jié))。連接部由第一主題發(fā)展而來。前4個小節(jié)由右手體現(xiàn)舞蹈節(jié)奏韻律,左手則演奏主旋律,織體與主部主題各異,其旋律發(fā)展形態(tài)也與主部主題相反,展現(xiàn)了作曲家的巧思。之后的幾個小節(jié)旋律重新回歸右手,并作上行模進(jìn)處理,22小節(jié)調(diào)式隨之發(fā)生改變,右手的“#F”音預(yù)示著旋律朝G宮轉(zhuǎn)變,最終連接部結(jié)束在第29小節(jié)長時值的主音G音。

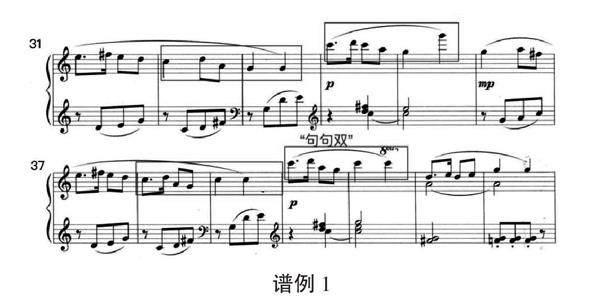

副部(30~57小節(jié))。從第30小節(jié)起樂曲進(jìn)入副部,共有兩個主題,分別為E羽和D徵調(diào)式。第一主題從30小節(jié)開始延續(xù)至41小節(jié),內(nèi)部可劃分為6+6的次級結(jié)構(gòu),前后主屬呼應(yīng)。旋律采用民間器樂曲中常用的手法“句句雙”,以產(chǎn)生民歌特有的“一領(lǐng)眾和”的效果(見譜例1)。

第二主題的節(jié)奏是第一主題節(jié)奏的延續(xù),旋律一開始集中在音域較高的小字二組,而后通過連續(xù)的下行級進(jìn),移低一個八度并再現(xiàn)主題部分。51小節(jié)旋律開始重復(fù)上行級進(jìn)的兩個音,并隨音樂的發(fā)展縮減其時值,營造音樂未完待續(xù)的感覺,直至57小節(jié)旋律最終落“D徵”,音樂力度漸弱,時值漸慢。

展開部(58~153小節(jié))。展開部自58小節(jié)開始頻繁使用變音記號,旋律材料來自主部主題與副部主題。首先對主部主題發(fā)展,作曲家將其移高五度再次呈現(xiàn),調(diào)性為#C羽調(diào)式,發(fā)展形式更為自由。旋律發(fā)展到73小節(jié)本應(yīng)該終止,然而作曲家卻截取最后的素材,并將其向上模進(jìn),之后又采用快速跑動的四組十六分音符強(qiáng)調(diào)模進(jìn)后的音調(diào),最終以短促的五度跳進(jìn)音程收尾。從111小節(jié)開始,旋律快速向下跑動,模仿河流湍急的聲音,這處華彩片段體現(xiàn)了作曲家的巧思,內(nèi)含云南山水的意象。6個小節(jié)之后,再次使用重復(fù)、模進(jìn)的創(chuàng)作手法連接下一主題。129小節(jié)進(jìn)入下一主題,該主題將副部的第二主題移高大二度,旋律發(fā)展手法與原主題保持一致。在145和150小節(jié)處,以主部主題的材料模進(jìn),分別移高四度和五度再現(xiàn),為試探性的音調(diào),暗示旋律的回歸。

再現(xiàn)部(154~172小節(jié))。再現(xiàn)部位于154小節(jié),作曲家對其進(jìn)行壓縮處理,只回歸主部主題的音調(diào),第一樂章就在這種熱鬧歡快的氛圍中結(jié)束了。

2.2 第二樂章曲式結(jié)構(gòu)分析

第二樂章是帶再現(xiàn)的單三部曲式。A段為中板、抒情的,B段則更為活潑、跳躍。

A段(1~24小節(jié))。A段圍繞骨干音“D-F-G”展開,由兩句平行樂句構(gòu)成,第一樂句前8個小節(jié)是a主題樂思的呈示,右手旋律部分集中在高聲區(qū),柔美空靈;左手負(fù)責(zé)伴奏,織體較為簡單,形態(tài)以三度疊置的音程為主。第一樂句的后6個小節(jié)是主題的又一次呈現(xiàn),與第一樂章中的創(chuàng)作手法類似,作曲家在這里將左右手功能調(diào)換,音區(qū)下降一個八度。第二樂句中主題僅出現(xiàn)一次就結(jié)束在羽音。

B段(25~78小節(jié))。B段整體風(fēng)格較A段更為活潑,這不僅體現(xiàn)在速度節(jié)拍上,還體現(xiàn)在旋律方面。右手旋律主要集中在高聲區(qū),明亮而輕快,而左手的伴奏繼續(xù)沿用引子中的織體,低沉地鋪墊在旋律下方。主題總共出現(xiàn)兩次,且第二主題是對第一主題的變化重復(fù),二者都采用中國傳統(tǒng)音樂技法“換頭合尾”。B段最后通過橫跨三個八度的音區(qū)呈現(xiàn)主題,暗示主題的回歸,這種旋律創(chuàng)作手法也常見于中國傳統(tǒng)民間器樂曲中。

再現(xiàn)段(79~104小節(jié))。再現(xiàn)段是對A段主題的重復(fù),第一樂句沒有像A段一樣呈現(xiàn)兩個主題,只有6個小節(jié),更加簡潔明了。第二樂章最終落在羽音結(jié)束。

2.3 第三樂章曲式結(jié)構(gòu)分析

第三樂章為“ABABA”的三部—五部式,亦可看作“A‖:BA:‖”,具有一定的回旋性,其速度為“vivace”(活潑的)。該樂章共圍繞a、b、c三個主題進(jìn)行,其中b主題與c主題的連接部分采用a主題的動機(jī)。

a主題的第一次呈示(1~11小節(jié))。該主題采用固定音型,并運用模進(jìn)、倒影等創(chuàng)作手法對第一小節(jié)的音型進(jìn)行變化發(fā)展。此外,作曲家在譜例上標(biāo)注“跳音”記號,給本就活潑的旋律增添了歡快感。

b主題的第一次呈示(21~35小節(jié))。與a主題相比,b主題速度變更為“poco legato”(逐漸變?yōu)槁澹蓚€四分音符連續(xù)出現(xiàn)在6/8拍的復(fù)拍子中,打破了原有的八分音符為主導(dǎo)的結(jié)構(gòu),產(chǎn)生了獨特的聽覺效果。

c主題的第一次呈示(39~54小節(jié))。經(jīng)過兩個小節(jié)a主題材料的連接,旋律從b主題發(fā)展至c主題,此時回歸原速。第三樂章正是從a、b、c三個主題的循環(huán)往復(fù)中發(fā)展而來的,因此筆者認(rèn)為其具有回旋性的結(jié)構(gòu)特征。

3 作品創(chuàng)作特征總結(jié)

3.1 簡潔明了的曲式結(jié)構(gòu)

作曲家的結(jié)構(gòu)安排清晰明了。曲式結(jié)構(gòu)方面,王建中套用西方作曲技法分析,這一特征在第一樂章中尤為明顯。

以第一樂章為例,作曲家主要遵循奏鳴曲式的原則作曲。在樂章伊始就呈示出主部和副部主題。其旋律基本沒有脫離中國傳統(tǒng)五聲音階的范式結(jié)構(gòu)。發(fā)展部調(diào)性雖然飄忽不定,結(jié)構(gòu)卻相對明晰。發(fā)展部到再現(xiàn)部之間采用西方作曲經(jīng)典技法中的“假再現(xiàn)”過渡,承上啟下,簡潔明了,經(jīng)過兩次模進(jìn)后旋律主題重新回歸,并只再現(xiàn)了較為快速熱鬧的主部主題,安排有詳有略,恰到好處地保留了樂曲的精華。

3.2 中西結(jié)合的創(chuàng)作手法

王建中的旋律創(chuàng)作技法較為簡單樸實,按照西方作曲技法來看,其主要采用模進(jìn)和重復(fù)的變化手法發(fā)展旋律。而從中國傳統(tǒng)作品的創(chuàng)作角度來談,其旋法及句法具有中國傳統(tǒng)民族音樂的特征。句法上,王建忠采用了“句句雙”“換頭合尾”等傳統(tǒng)器樂作曲技法,這分別在第一樂章和第二樂章中有所體現(xiàn)。

作曲家喜用模進(jìn),特別是三度模進(jìn),類似古代詩歌“一唱三嘆”的藝術(shù)表現(xiàn)形式。在連接不同材料主題時,作曲家善用快速進(jìn)行的十六分琶音。鑒于王建中多次將中國古曲改編為鋼琴曲的成功經(jīng)驗,筆者推斷琶音的寫作是從民族撥弦樂器演奏形式中汲取的靈感。

旋律線條上,王建中遵循中國傳統(tǒng)的旋律寫作手法,即橫向的線性作曲思維。以此為基礎(chǔ),他還運用了“復(fù)調(diào)”的西方創(chuàng)作思維。在第一樂章的分析中,筆者明確指出其喜用左右手功能交替的手法。

在和聲方面,王建中多采用二度疊置的和聲效果。正如杜佳駿所說[5]:“二度是中國和聲的基石……一些鋼琴奏鳴曲創(chuàng)作中運用了二度的音程,通過個性化的疊置,豐富民族音樂的色彩,使其符合中國人的聽覺習(xí)慣,體現(xiàn)了以‘和為貴的中國傳統(tǒng)音樂美學(xué)思想”。大二度的和聲相較小二度更為柔和,為整體平緩的旋律增添了立體的聽覺效果。

節(jié)奏節(jié)拍方面,王建中并不拘泥于傳統(tǒng)固定的節(jié)拍,在第三樂章中頻繁轉(zhuǎn)換拍子,形式多樣,有單拍子、復(fù)拍子,這有利于旋律的自由發(fā)展。

調(diào)式上,樂章與樂章不同,各樂章內(nèi)部轉(zhuǎn)換也較為頻繁,但不變的是王建中始終在五聲調(diào)式的框架下創(chuàng)作。筆者認(rèn)為分析作品時可以緊抓旋律骨干音進(jìn)行分析,如第一樂章就圍繞“D-F-A”創(chuàng)作,主要集中在F宮和G宮;第二樂章為“D-F-G”,沒有脫離Bb宮系統(tǒng);而第三樂章由于調(diào)式更加迷離,可以就每句的骨干音進(jìn)行分析。

4 結(jié)語

王建中的《小奏鳴曲》兼具西方現(xiàn)代作曲技法與中國傳統(tǒng)民族民間音樂的意蘊。筆者重點分析《小奏鳴曲》三個樂章的曲式結(jié)構(gòu):其第一樂章為奏鳴曲式,第二樂章為單三部曲式,第三樂章為三部—五部曲式,由此可見其曲式建構(gòu)在西方作曲技法的框架模式下,較為清晰明了。

關(guān)于其作品創(chuàng)作特征,王建中創(chuàng)作的核心仍為中國傳統(tǒng)民間素材,即追求鋼琴作品的民族化。其和聲運用二度疊置的效果,飽滿又不失柔和,體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)文化價值觀中的“以和為貴”,其句法也運用了中國民間器樂、聲樂曲中的“句句雙”和“換頭合尾”等形式,充分保留了傳統(tǒng)音樂的獨特韻味。

研究《小奏鳴曲》,可以看到20世紀(jì)80年代老一輩作曲家對中國傳統(tǒng)音樂元素的創(chuàng)新運用。筆者堅信未來會涌現(xiàn)出更多優(yōu)秀的作曲家,他們會站在前人的肩膀上,不斷創(chuàng)新,將中國傳統(tǒng)音樂發(fā)揚光大,讓世界聽到中國聲音。

參考文獻(xiàn):

[1] 李諶熙.王建中鋼琴音樂創(chuàng)作技法:以《百鳥朝鳳》《山丹丹的花開紅艷艷》《隨想曲》為例[D].上海:上海音樂學(xué)院,2022.

[2] 劉仕博.王建中鋼琴改編曲創(chuàng)作特點及演奏技法淺析[D].上海:上海音樂學(xué)院,2017.

[3] 杜燕.王建中鋼琴作品《情景》的創(chuàng)作風(fēng)格與演奏技法[J].黃河之聲,2023(10):106-109.

[4] 張志遠(yuǎn).王建中鋼琴原創(chuàng)作品探究[D].南京:南京藝術(shù)學(xué)院,2017.

[5] 杜佳駿.新中國初期(1949-1966)鋼琴奏鳴曲創(chuàng)作研究[D].南京:南京藝術(shù)學(xué)院,2016.

作者簡介:麻義曼(2001—),女,山東濟(jì)寧人,碩士在讀,研究方向:西方音樂史理論。