強化教學“個性”,提升綜合與實踐課教學實效

——以“自行車里的數學”的教學為例

廣東省汕頭市澄海區教師發展中心 潘少偉

新課標指出,“綜合與實踐”教學以真實問題為載體,重在培養學生的創新意識、實踐意識和應用意識,提升學生綜合運用相關知識與方法解決實際問題的能力。從目前一線教學實施現狀來看,相對于其他領域,這部分內容仍然是一個“薄弱”點,原因眾多,其中有個重要的原因就是教師對綜合與實踐課教學的“個性”或“特色”缺乏認識。不少教師要么把它上成了練習課、復習課,要么把它上成了一般的新授課。不少教師仍以“新瓶裝舊酒”的思路在備課,教學設計存在教學目標設置形式化、問題探究淺層化、回顧反思流程化、學習評價片面化等弊端。

如何強化綜合與實踐課的“個性”,是當前提升綜合與實踐課教學實效的重點。下面,以“自行車里的數學”的教學為例,談談提升綜合與實踐課教學實效的路徑。

一、強化“問題性”,發展學生數學思維

綜合與實踐課的內容無論是指向數學的知識學習還是數學及其他學科的知識應用,都應明確要解決的問題。教學中,教師應以問題為載體、以學生自主參與為主,引導學生從生活實踐中發現問題,并且把這些生活中的問題巧妙地轉化為數學問題,再以問題為線索,開展動手操作、調查研究、驗證猜想等實踐活動,“問題”是綜合與實踐課的核心。

“自行車里的數學”這節課的教學,最為核心的問題是“一輛自行車,腳踏板蹬一圈,自行車能走多遠”。圍繞這個“大問題”,可以采用以下教學策略。

(一)從現象入手,產生認知沖突,發現問題

教師先播放兩個學生在同等情況下分別騎不同自行車比賽的視頻(視頻截圖如圖1)。學生發現:同等情況下,騎行的人交換自行車,但兩次都是變速車比較快。這個現象引起了學生的好奇心。這時,教師引導學生思考:“你覺得變速車比較快和什么因素有關系?”學生發現“和齒輪的大小、齒數的多少有關系”。通過不同自行車的比賽視頻,引導學生的思維從關注“車輪問題”過渡到關注“齒輪齒數多少”的問題,從而由表及里,逐步逼近“真相”。

圖1

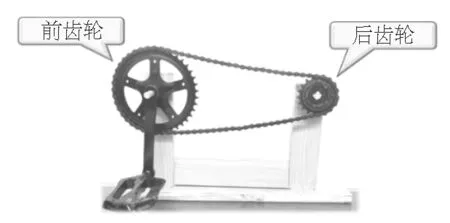

(二)借助模型,由表入里,提出問題

接著,教師出示自制的自行車齒輪模型(如圖2),轉動齒輪,讓學生了解自行車的齒輪傳動原理,然后讓學生看看剛才視頻中兩輛自行車的齒輪工作情況(視頻截圖如圖3)。

圖2

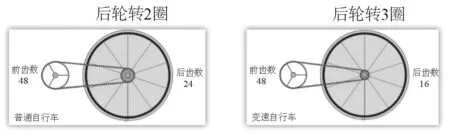

圖3

教師引導學生觀察并分析,順勢小結:“通過比較這兩種情況,我們可以發現,車輪半徑一樣的兩輛自行車,同樣是前齒輪轉1 圈,普通自行車的后輪轉了2 圈,變速車的后輪轉了3 圈,也就是說多轉了1 圈。原來,秘密就在這里!”教師接著說:“看來自行車的速度和前齒輪齒數、后齒輪齒數的倍數有關系。可以說,不同的自行車,‘蹬一圈自行車走的路程的長度’直接影響到了自行車的速度。因此,我們要想研究‘自行車里的數學’,首先要研究‘一輛自行車,腳踏板蹬一圈,自行車能走多遠’這個問題。”這樣,學生就找到了解決問題的“關鍵”。

(三)自主探究,多種策略,解決問題

接著,教師組織學生交流。“方法一”是手動推動腳踏板一圈,直接測量自行車行駛路程;“方法二”是數齒輪齒數和量自行車直徑,再通過計算自行車行駛路程的方法。學生對這兩種方法進行比較,發現“方法一”雖然可行,但是誤差太大,“方法二”更準確,從而聚焦“方法二”的研究。

學生結合自己錄制的視頻進行解說:“我先數了自行車前齒輪的齒數為42 個,再數了自行車后齒輪的齒數為14 個,然后我們測量了自行車車輪的直徑為30厘米,計算出自行車的前齒輪齒數是自行車后齒輪齒數的3 倍,就是說,當自行車前齒輪轉動一周時,自行車后齒輪就要轉動3 周,也帶動自行車的后車輪轉動3周,所以我們經過測量、計算之后發現,自行車走的長度就是用直徑30 乘3.14 再乘3,最后算得自行車前進了2.826 米。”

教師進一步引導:“大家覺得這種方法可以嗎?”“為什么可以?有沒有疑問?有疑問的可以舉手,我們找這個同學幫忙答疑。”學生通過對獲得的數據進行對比分析、討論辨析,培養了數據分析觀念。

二、強化“綜合性”,培養學生綜合運用知識的能力

綜合與實踐課的“綜合”,不僅表現為在解決問題過程中綜合運用數學內部各領域的知識、數學的思想方法,還表現為通過跨學科主題學習內容,打通各學科之間的壁壘,將數學與其他學科、與日常生活緊密聯系起來。

“自行車里的數學”是在“比例”的學習之后安排的一個綜合與實踐活動,旨在讓學生運用所學的圓、排列組合、倍數關系等知識解決實際問題。在探究變速車的原理時,教師結合實例引導學生思考:“這輛自行車有多少種搭配組合?你是怎樣想的?這個‘12’是怎么來的?他的列式是6×2,對嗎?”借助直觀,學生學會用數學的眼光觀察,滲透排列組合思想方法。在結合提供的變速自行車前、后齒輪的齒數,用計算器計算變速自行車前后齒輪齒數比值的時候,涉及比例知識、統計知識等。在學生理解通過計算的方法求“踏板蹬一圈自行車走的路程”后,教師結合實例讓學生解決問題時,就涉及倍數知識、單位轉換知識、圓周長知識等。通過多個真實的情景,培養了學生綜合運用知識的能力。

三、強化“實踐性”,使學生真正“動起來”

綜合與實踐課的內容的學習區別于以學科知識為線索的內容學習,應特別注重從主題活動或項目學習的現實背景出發,引導學生通過自主參與、實踐探究、合作交流等方式進行學習。活動的設計應保證學生有足夠的時間、空間,使學生真正“動起來”。

在本課教學中,教師設計了以下實踐活動:

活動一:了解自行車工作的原理。

課前一周,教師特地和學生進行一次談話,讓學生思考:“同學們,滿12 歲就可以騎自行車上路了,你家里的自行車是什么類型的?你想買輛怎樣的自行車?”通過這個問題,激發學生的問題意識和探究欲望。在這一周的時間里,學生可以查找資料、實踐探究,初步了解自行車的運動原理。

活動二:自己找一輛普通自行車,腳踏板蹬一圈,測量一下能走多遠。

有的學生找出家里的自行車進行測量,有的學生上網查找了一些數據和資料。他們在交流中發現數據間的差別很大,從而質疑:“有沒有更方便、更準確的方法?”

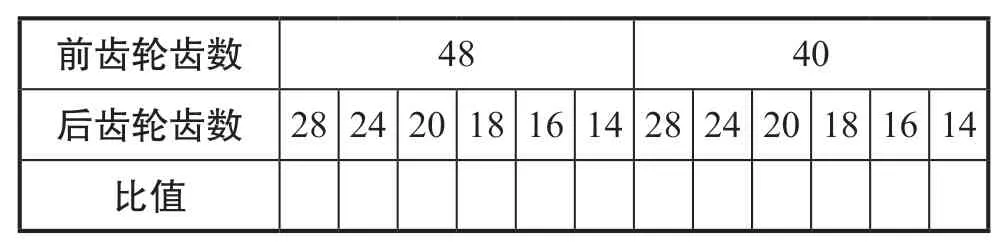

活動三:根據下表中給出的變速自行車前、后齒輪的齒數,用計算器算出變速自行車前后齒輪齒數的比值。借助計算器,整理和分析數據,培養學生用數據“說話”的能力。

前齒輪齒數48 40后齒輪齒數 28 24 20 18 16 14 28 24 20 18 16 14比值

四、強化“過程性”,積累數學活動經驗

在綜合與實踐教學活動中,讓學生經歷活動的全過程非常重要。只有親歷了問題發現、提出、分析、解決的全過程,學生才能積累數學活動經驗,提升數學能力和素養。

在本課的教學中,教師并不急于提出問題、給出答案,而是創造大量的機會,讓學生試一試、議一議、說一說。課前,先讓學生觀察家里的自行車,或者通過網絡查詢,了解自行車的運動原理。課上,教師先結合自制的“傳動模型”演示鏈條帶動齒輪轉的原理,告訴學生,變速自行車和普通自行車最大的區別就在它的齒輪,為學生進一步的探究建立“表象”基礎。接著,引導學生對兩種車做比較:“你比較喜歡哪一種?為什么?”給學生充裕的時間思考,再結合同等情況下,兩個學生騎不同自行車的比賽視頻,引導學生發現問題“變速車比較快和自行車里面的什么因素有關系”,并通過比較,提出影響自行車速度的關鍵問題“腳踏板蹬一圈,自行車能走多遠”,進而發現前后齒輪齒數之間的倍數關系直接影響了自行車的行進距離。通過進一步的比較,學生歸納出解決問題的方法“腳踏板蹬一圈自行車走的路程=車輪周長×前后齒輪齒數的比值”。最后應用“模型”解決現實問題。整個過程中,學生經歷了“收集數據—分析數據—建立數學模型—代入數據—解決問題”的全過程,積累了應用知識解決問題的活動經驗。

五、強化“現實性”,感受數學的價值

綜合與實踐課中的教學內容應盡量來自現實世界,學生應在具有現實性的問題中,感受數學知識的應用和價值,發展數學思維與數學素養。

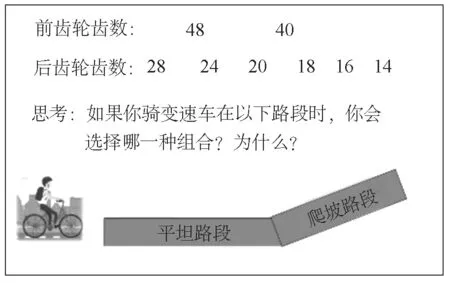

自行車在生活中是很常見的交通工具,如何讓學生在上完這節課后,在數學維度上對自行車有新的認識,是這節課的意義所在。本節課重在借助生活情境、生活經驗培養學生的核心素養,讓學生學會用數學的眼光重新“看”自己“熟悉”的自行車,用數學的思維來分析變速車的“變速”原理,用數學的語言來表述解決生活中實際問題的策略。如理解變速車的“變速原理”后,教師提出以下問題:“一輛變速自行車,前齒輪齒數分別是48,40,后齒輪齒數分別是28,24,20,18,16,14,如果你騎變速車在以下路段時(如圖4),你會選擇哪一種組合呢?為什么?”讓學生思考并解答,從中體會到數學的實際應用價值。

圖4

教師在綜合與實踐課的教學中,要強化問題性、綜合性、實踐性、過程性、現實性,從而更好地提升綜合與實踐課的教學實效,體現綜合與實踐課的“本色”。