生態環境侵權懲罰性賠償制度的適用優化

馬重臣

摘 要: 生態環境侵權懲罰性賠償司法適用中,公益訴訟主體的請求依據仍欠缺正當性,適用要件中的主觀條件僅有“故意”也無法充分實現懲治侵權人目的,不利于重大過失型受害方的保護。《最高人民法院關于審理生態環境侵權糾紛案件適用懲罰性賠償的解釋》雖然將違法性要件中的“法”限縮為狹義法律,但具體適用中,多以刑事違法作為承擔懲罰性賠償的依據,難免有重復處罰之嫌。此外還存在后果嚴重性的客觀判斷、懲罰性賠償金的歸屬方面的法律空白。為此,應在公益訴訟立法工作中,明確懲罰性賠償的請求權主體,在具體適用方面,主觀上應納入重大過失,客觀上限縮違法性中“法”的范圍,結果上對嚴重后果予以分類,進行客觀化限定;在懲罰性賠償金的歸屬方面,區分生態環境公益侵權與私益侵權,做出分別歸屬于受害人與懲罰性賠償專項基金的針對性優化。

關鍵詞:生態環境侵權 懲罰性賠償 適用要件 賠償金歸屬

一、生態環境侵權懲罰性賠償制度適用現狀

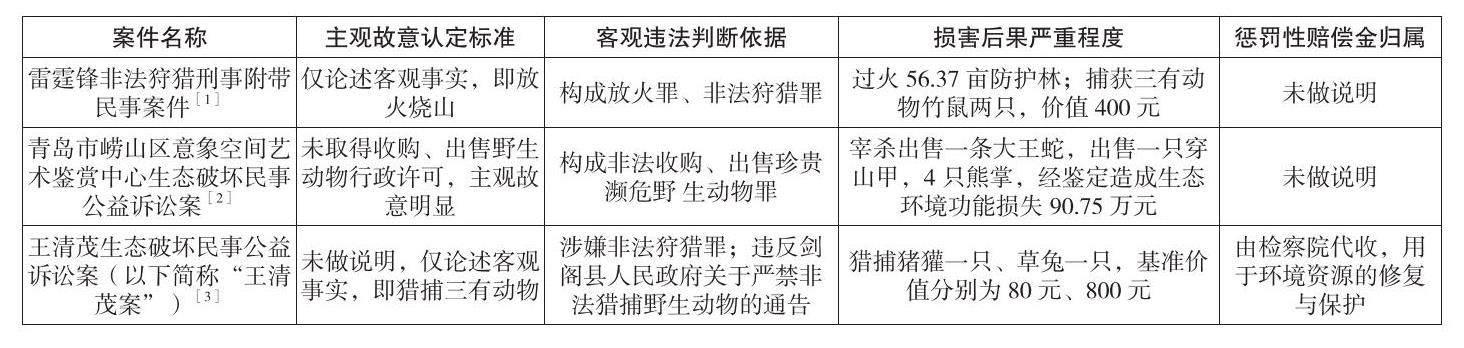

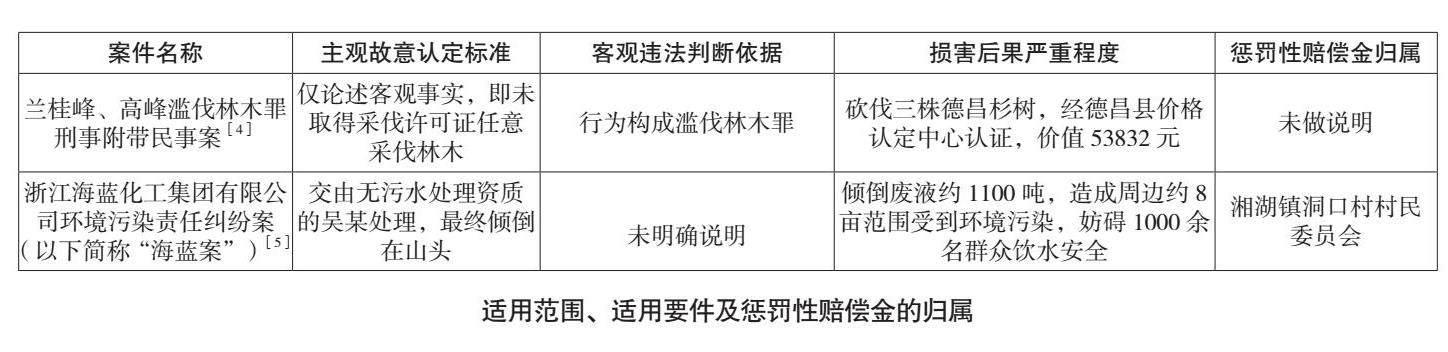

2023年12月6日,筆者通過在中國裁判文書網輸入“民法典第1232條”共檢索到文書16篇。一次性輸入“環境”“懲罰性賠償”“1232條”共檢索到文書26篇。篩選出實際判處懲罰性賠償代表案例5個,對生態環境侵權懲罰性賠償的司法適用情況進行列表分析,見下表。

從下表判決來看,雖然學界對公益訴訟適用懲罰性賠償存在爭議,但司法實務中早已適用。上述判決在主觀故意的判斷上,均以客觀行為認定主觀樣態。在客觀違法性上,僅在刑事附帶民事案件中,就違反刑法做了說明。在損害后果嚴重性判斷上,僅就損失金額進行鑒定,便直接認定損害后果嚴重,在刑事附帶民事案件中,后果是否嚴重的認定演變為了是否構成犯罪。懲罰性賠償金的歸屬上,多數案件未明確歸屬及用途。

二、生態環境侵權懲罰性賠償制度適用困境

(一)公益訴訟的適用依據不明晰

民法典第1232條限定懲罰性賠償的提請主體是“被侵權人”,但“被侵權人”含義不明,是否包含公益訴訟起訴主體學界存在爭議。[6]《最高人民法院關于審理生態環境侵權糾紛案件適用懲罰性賠償的解釋》(以下簡稱《生態環境侵權懲罰性賠償解釋》 )第12條規定公益訴訟主體作為“被侵權人代表”提起生態環境懲罰性賠償,但代表不特定多數人的環境利益與民法強調被侵權人具體特定相悖,而且從文義解釋來講,唯有先明確“被侵權人”,方能明確“被侵權人代表”,民法典“被侵權人”的解釋困境依然存在。即便根據司法解釋認為公益訴訟主體可以適用懲罰性賠償,其法律依據的正當性仍然不足。懲罰性賠償作為一種應審慎適用的具有公法性質的民事制裁手段,理應“法無明文規定不處罰”,民法典第179條第2款將懲罰性賠償單列在11種民事責任形式之外,適用應有“法律”的明確規定,而這里的“法律”顯然不包括司法解釋。

(二)適用要件不合理

1.主觀要件范圍過窄。民法典與《生態環境侵權懲罰性賠償解釋》明確主觀要件必須為故意,但在具體適用中,明知仍積極追求的并不多見,大多數人的主觀樣態為“明知+放任”的間接故意,或重大過失。重大過失的高度責難性體現在其注意義務的稍微履行與造成損害后果嚴重的反差上。將主觀要件局限于故意,一方面會使得間接故意的侵權人往往以過失為抗辯理由,畢竟舉證區分間接故意與重大過失較為困難,另一方面也會使得大量重大過失的侵權人,給生態環境造成了重大損害而免于懲罰。

2.客觀違法性規定過于寬泛。《生態環境侵權懲罰性賠償解釋》第5條將“違反法律規定”之“法律”限縮為法律、法規,排除了規章的直接適用,但并沒有明確“法律”一詞,是否是指整個法律體系包含所有部門領域的法律,還是僅包括生態環境相關法律,例如在刑事附帶民事等案件中,將違反刑法已得到了刑事制裁的行為,納入民法典第1232條“違反法律規定”之法律范圍,有重復處罰之嫌。

3.后果嚴重性標準模糊。《生態環境侵權懲罰性賠償解釋》對后果嚴重的限定,仍為嚴重后果、嚴重損害、重大財產損失、健康嚴重損害等不確定詞匯,導致實踐中處理不一致,如海藍案認定妨礙了當地1000多名群眾用水,是嚴重后果[7],但在王清茂案中,刑事尚且因犯罪情節顯著輕微,酌定不起訴,而民事仍就獵捕豬獾一只、草兔一只,基準價值損失為880元的行為判處了懲罰性賠償[8]。

(三)懲罰性賠償金的歸屬機制不健全

民法典與《生態環境侵權懲罰性賠償解釋》都沒有明確規定懲罰性賠償金應當如何歸屬。司法實務中,有的籠統要求打入“指定賬戶”,但并沒有指明是何賬戶、作何用途,實際上有的作為財政收入由政府調配,有的作為一般執行款由法院統一管理。懲罰性賠償金的歸屬將直接影響其補償、激勵功能的實現,加以明確規定迫在眉睫。

三、生態環境侵權懲罰性賠償制度適用的優化建議

(一)立法拓寬公益訴訟請求權主體

公益訴訟的請求依據正當性不足,一方面應以立法解釋,從目的、體系角度,擴大解釋民法典第1232條“被侵權人”的含義。另一方面,正值公益訴訟專門立法工作有序推進,基于生態環境利益具有非獨占性的特點,應當明確盡可能多的適格主體。其中行政機關基于信托理論負有對環境的保護義務,是當然的公共利益保護主體。如2024年1月1日施行的《中華人民共和國海洋環境保護法》第114條即規定海洋管理部門可提起海洋環境公益訴訟,這種對某項資源負有專項職能的機關,如林草、水利、國土,尤其是環保部門,均應被賦予懲罰性賠償請求權。另外在環境損害賠償訴訟中,設區的市級以上人民政府及其指定部門享有法定請求權,在其補償性賠償公益訴訟請求權基礎上,賦予其懲罰性賠償請求權。這種以公益訴訟專門立法的形式擴張公益訴訟懲罰性賠償提請主體,將有效解決正當性不足問題。

(二)合理設定懲罰性賠償制度適用要件

1.主觀要件:納入重大過失。民法典第1232條侵權人故意污染環境、破壞生態造成嚴重后果的……,包含重大過失解釋空間。根據主觀認識發展的三個階段,第一是對行為的認識,第二是對后果的認識,第三是對后果是否容忍或追求,通說到第三階段才認為是直接或間接故意,但是,上述法條的含義并不是要求對嚴重后果有追求或容忍,只需達到對污染環境、破壞生態追求并容忍即可[9]。比如違規排放污水,對水質下降是故意,但若滲入地下水造成人員死傷,則為基于輕微損害的故意卻因重大過失造成嚴重后果。由此,故意污染環境與重大過失造成嚴重后果之間并不矛盾。

從立法目的分析,由于環境損害的多因性,侵權人很難對后果明知,更別提主觀追求了。實務中也少見故意,多是過失、疏于管理或對微小損害的故意導致嚴重次生后果。如國際油輪的泄露發生在我國領海,卻因重大過失對其沒有懲罰性賠償的請求權,這是非常不利于維護我國生態環境利益的。

2.違法性要件:限縮法律依據。(1)法律位階限縮。違法性中的“法”應當狹義理解僅指法律,首先,這符合民法典正式頒行稿將原一審、二審、三審稿中“違反國家規定”更改為“違反法律規定”逐步限縮的立法本意。其次,從體系分析上,可適用懲罰性賠償的知識產權案件、消費者權益保護案件中,均以法律為限,不包括法規與規章。最后,為與主觀要件相協調,懲罰性賠償對主觀要件要考量其明知狀態,如果推定公民對各個位階不同的環境法律規范均為明知,顯然要求過高。而且各地不同法規規章確定了不同環境標準,由于環境侵權涉及面較廣,尤其存在跨區域損害風險,此時適用哪個地方的環境法規便成為問題。所以,應當進一步明確將其限定為法律。(2)法律部門限縮。違法性中的“法”應當僅指關于生態環境的法律。實務中以違反刑法、行政法作為民事違法依據,有以行代民、以刑代民進而重復處罰之嫌。違法性本就是為了排除合法排污行為,合“法”指的是生態環境相關法,那根據相反解釋,違“法”僅指生態環境相關法是其應有之義。

3.結果要件:明晰“嚴重”的客觀標準。(1)人身損害“嚴重”為死亡、傷殘或診斷為長期治療疾病。人身權益包含生命權、健康權、身體權,對生命權的損害當然嚴重,對健康權和身體權的損害,結合傷殘標準,造成輕傷,即須承擔刑事責任,根據刑法的嚴厲性,輕傷自然也應界定為民事領域的嚴重后果。但環境導致的疾病一般具有長期性,如塵肺、汞中毒等,所以導致類似需長期治療的疾病也應屬于嚴重后果。(2)生態環境損害嚴重為特定區域與功能性損害的結合。生態損害包括環境污染與生態破壞,因此嚴重程度自然要考量環境質量的下降以及生態功能的退化。首先是特定區域的環境損害,國家劃分了一些極度脆弱、獨具價值的生態功能區,各級政府的合法開發尚且受限,對于民事主體,觸碰生態紅線,損害生態功能區,后果當然具有嚴重性。其次是對質量下降進行量化,從廣度與深度兩個維度進行界定。在廣度方面,如果波及區域達到跨市級行政區域,當屬嚴重。在深度方面,經鑒定如果恢復治理耗時達一年以上,或者損害價值達到當地年平均收入水平均應視為嚴重。

(三)健全生態環境侵權懲罰性賠償金歸屬機制

1.健全私益訴訟懲罰性賠償金歸屬機制。私益訴訟的懲罰性賠償金應全額歸屬于受害人。首先從法秩序統一性角度而言,我國食品安全、知識產權領域均將懲罰性賠償金歸屬于受害人。其次,從訴訟難度上分析,生態環境侵權所涉及的受害主體往往數量較多,在提起訴訟成本高耗時久,并且又明知懲罰性賠償金最終將不能歸屬于自身的情況下,多數主體將更傾向于搭便車靠別人提起訴訟,最終會是人人均不愿提起訴訟,而引入懲罰性賠償,也正是看中其具有激勵功能。最后,確定懲罰性賠償數額的計算基數是被侵害人的人身與財產損害,那么懲罰性賠償金歸屬于受害人自是其顯然之意。

2.健全公益訴訟懲罰性賠償金歸屬機制。根據2020年“兩高”等九部門出臺《生態環境損害賠償資金管理方法(試行)》,將賠償金試行由國庫統一收繳。在此基礎上,各地因地制宜開展了專項資金管理的實踐,泰州市開設環保公益基金專項賬戶,并配套出臺了《公益訴訟資金管理辦法》,昆明市也出臺了《環境公益訴訟救濟專項資金管理暫行辦法》,同樣采用專項資金管理模式。當然,更多的法院判決時直接納入執行款賬戶管理。鑒于當前懲罰性賠償金歸屬混亂,即使有專項資金賬戶,也與政府財政收入混合,很難保障資金高效運用于生態修復,必須盡快設立獨立的懲罰性賠償基金。一方面能吸引捐助等民間資本的注入,另一方面也能作為金融資本進行投資運作,擴大收益,為生態環境保護提供資金保障。基金在管理過程中,可以采用第三方獨立運營,提請懲罰性賠償各合法主體共同監管的模式。

當然,根據起訴主體的不同,具體歸入懲罰性賠償基金的比例也應有所區別。檢察院等國家規定的機關,其作為起訴主體的懲罰性賠償金自應全額納入專項基金,用于生態環境的修復工作。而對于社會組織,更應考量其訴訟成本,以保持其正常穩定運行。

*河南省登封市人民檢察院第四檢察部五級檢察官助理 [452400]

[1] 參見廣東省韶關市中級人民法院刑事附帶民事裁定書,(2021)粵02刑終199號。

[2]? 參見山東省青島市中級人民法院民事判決書,(2021)魯02民初69號。

[3]? 參見四川省劍閣縣人民法院民事判決書,(2021)川0823民初2349號。

[4]? 參見四川省德昌縣人民法院刑事附帶民事判決書,(2021)川3424刑初55號。

[5]? 參見江西省浮梁縣人民法院民事判決書,(2020)贛0222民初796號。

[6]? 參見王利明:《〈民法典〉中環境污染和生態破壞責任的亮點》,《廣東社會科學》2021年第1期。

[7]? 同前注[5]。

[8]? 同前注[3]。

[9] 參見梁勇、朱燁:《環境侵權懲罰性賠償構成要件法律適用研究》,《法律適用》2020年第23期。