美國、歐盟和日本農業合作社發展經驗及其借鑒

毛世平 張帥 張艦

摘 要:農業合作化是農業發展的必然趨勢,是共同富裕的關鍵一環,也是鄉村振興的必由之路。本文選取美國、歐盟和日本這三個農業合作社發展最為成功的典型國家和地區,對其農業合作社發展的經驗進行系統總結,并歸納出可資借鑒的經驗。首先,簡要闡述了美國、歐盟和日本農業合作社的歷史、職能和現狀。其次,扼要分析了美國、歐盟和日本農業合作社內部組織結構和治理模式。再次,概括說明了美國、歐盟和日本政府對農業合作社所提供的法律、資金、稅收、金融和教育咨詢等方面的政策支持。最后,歸納總結了美國、歐盟和日本農業合作社發展經驗及對中國的啟示:一是完善農業合作社的治理機制,堅守成員所有、成員控制和成員受益的原則,增加和強化普通成員在重大事項上的話語權。二是借鑒權責明晰的現代企業制度,充分發揮其優勢用于農業合作社的內部治理。三是政府應繼續對農業合作社給予強有力的政策支持,但支持政策應更精準化、更精細化。四是借鑒他國農業合作社發展經驗時要充分考慮自身實際,走出一條具有中國特色的農業合作化道路。

關鍵詞:農業合作社;國別分析;治理模式;政策支持

中圖分類號:F306.4 文獻標識碼:A 文章編號:1000-176X(2024)01-0115-15

一、引 言

農業合作化是農業發展的必然趨勢,是共同富裕的關鍵一環,也是鄉村振興的必由之路。在社會主義探索時期,中國也曾采用農業合作社的模式。改革開放以后實行的家庭聯產承包責任制開啟了中國農業和農村發展的新篇章。在新發展階段,農業合作化成為農業發展和農業現代化的必然要求。2006年通過的《中華人民共和國農民專業合作社法》(以下簡稱《農民專業合作社法》),以及2017年對其的修訂都體現了中國對農民合作組織的高度重視。自《農民專業合作社法》實施以來,農業合作社迅速發展,2020年農業合作社數量已超過220萬家,農業合作社成員6 682. 8人,輻射帶動全國近一半的農戶[1]。

在總結中國自身發展經驗的同時,分析和研究世界上農業合作社發展最為成功的國家和地區的經驗就顯得尤為重要。中國農業合作社的發展經驗尚淺,僅有幾十年的發展歷程,而當今世界發達國家農業合作社發展已經有幾百年歷史。本文之所以選取美國、歐盟和日本的農業合作社作為研究對象,是因為總體上看這三者代表了當今世界農業經濟發展最先進水平,其發展經驗值得借鑒。分開來看,三者國情決定了其農業發展各有特點。美國作為世界糧食出口最多的國家,農業發展水平亦是全球第一,農業人口占全球比重不足2‰,卻生產世界糧食產量的20%,家庭農場+合作社模式極大地提高了美國農業生產率和家庭農場收入。該模式契合中國部分地區如東北的情況,有一定的借鑒意義。歐盟是眾多國家形成的區域聯合體,在耕地面積和自然資源稟賦方面有局限,正因如此,歐盟各國在農業生產上協同并進,形成了各具特色的農業專業合作社,根據產品和工序等成立多個單一功能合作社,強化業務的專業性。這樣的合作社道路,對中國人均耕地面積較少和資源約束較嚴重的大部分地區具有借鑒意義:通過在一個統一的大市場內強化特色業務,協同推進農業發展,增強農業競爭力。日本和中國同屬儒家文化圈,在觀念上天然相近,從國情來看,日本與中國類似,都是人口眾多、耕地貧瘠、資源匱乏,日本農業僅用幾十年便能全球領先,農業協同組合的發展經驗對于中國具有重要的借鑒意義。

美國、歐盟和日本的農業合作組織各具特色,在不同方面均探索出比較成功的經驗,對于中國農業合作化具有特定借鑒意義。以往國內文獻往往從宏觀角度分析國外農業合作社的發展,忽視了對國外農業合作社內部組織結構和治理模式的研究。那么國外農業合作社內部組織結構和治理模式到底是什么樣的呢?它對中國農業合作社內部組織結構和治理模式有什么借鑒意義?本文從農業合作社的產生發展、內部組織結構和治理模式及政策支持三個方面比較分析了美國、歐盟和日本的異同,并從中總結經驗以供中國農業合作社發展參考借鑒。

二、文獻綜述

近些年來,眾多研究關注國外農業合作社,尤其是以先進國家農業合作組織為研究對象展開分析,以期對中國農業合作社發展起到借鑒作用。王萬江和解安[2]關注美國、法國和日本農業合作組織,歸納了三者在功能、發展趨勢和外部環境的主要特征。王一杰[3]對美國、德國和日本農業合作組織的發展經驗進行總結,將各自的成功歸因于科學的企業運營、確權及分配機制、規模化、專業化和集約化的發展路徑和高效協作的組織模式等。孔祥智和魏廣成[4]從農業合作社的原則入手,敘述多國農業合作社的演化歷程和發展趨勢,從中歸納出它們的發展規律,認為農業合作社不斷進行規模化和多元化的制度創新有助于充分協調小農戶參與農業現代化建設。陳楠和郝慶升[5]著重討論美國、歐盟和日本農業合作社的組織模式,將三者的特點歸結為規模化、專業性和綜合性,提出各國農業合作組織模式是由經濟制度、資源稟賦和文化背景決定的,應結合本國實際對之發展完善。周波等[6]總結了市場推動和政府推動兩類發展模式下各國農業合作社與政府的關系,政府對美國、歐盟、日本和印度農業合作社都給予了充分的政策支持,但亞洲國家的農業合作社對政府依賴較強,強調政府的控制力,而歐美則側重于政府對農業合作社的教育和幫助。胡紅斌和戴波[7]從主要職能、組織機構和政府支持等方面分析各國農業合作社運營模式,認為在政府提供充足支持的條件下,更為重要的是鼓勵農業合作社向股份制改造,使其發展具有生命力和規范性。張梅[8]關注制約農業合作社發展的融資約束,并介紹美國、日本和印度的合作金融機構,分析合作金融體系及其產生的環境和背景,認為中國暫時無法實現美國式的、依靠專業金融機構的合作金融,而應借鑒日本和印度的經驗,由政府部門推動政策性銀行與農村金融機構協同,為農業合作社提供資金支持。房琳等[9]重點分析了多國農業合作社在利益分配方面的實踐經驗,認為農業合作社在利益分配上健康的狀態應是遵循市場規律,在依量返利的同時做到風險共擔,并由成員參與監管保證公正分配制度的長期有效。

已有文獻對于國外農業合作社的經驗分析角度眾多,但仍存在三點不足:首先,大多數研究聚焦于農業合作社發展的宏觀方面,包括發展道路、政策支持和影響因素等,尤其是關注政府對農業合作社的作用,而忽視了對于農業合作社內部組織結構和治理模式的分析。近年來,中國農業合作社異化現象嚴重,所謂的成員民主管理也流于形式,話語權和決策權牢牢掌握在少數人手里[10]。國外農業合作社的內部組織結構和治理模式到底是什么樣的呢?它對中國農業合作社發展有什么借鑒意義?因此,深入分析國外農業合作社內部組織結構和治理模式就顯得尤為必要。其次,不僅不少國內研究忽視農業合作社內部組織結構和治理模式的分析,而且根據我們的調研,基層地方干部、合作社理事長和從業人員對農業合作社內部組織結構和治理模式也不甚了解。總結和分析國外農業合作社的內部組織結構和治理模式也為中國在實踐中推動農業合作社規范化發展、充分發揮其應有作用提供參考經驗。最后,國內對國外農業合作社的研究常常是定性描述,缺少其農業合作組織數量、規模和業務量等指標的準確數據。

以上不足往往是由于基本資料的缺乏所致。為彌補這些不足,本文基于翔實的原始資料,對美國、歐盟和日本農業合作社進行比較分析。這些資料主要來源于相關國家農業發展部門披露的官方文件和經營報告,其中包含該國農業合作社發展情況的最新數據,如農業合作社的數量、資產和業務量等指標,這些有助于我們充分認識該國農業合作社的發展情況,也是過往文獻不曾涵蓋的。此外,各國披露的文件包含了農業合作社本身內部構成和組織結構等的詳細介紹,正是通過對其微觀組織的研究和了解,才能由內而外地理解農業合作社的運作原理、優缺點及其成因。

三、美國、歐盟和日本農業合作社的歷史、職能和現狀

(一) 美國農業合作社的歷史、職能和現狀

⒈美國農業合作社的歷史

美國農業合作社最早出現在乳品業,1810年成立了第一個有記載的乳制品和奶酪合作社,之后在其他農產品領域也開始了合作化。19世紀上半葉,美國西部地區的開發擴大了農業生產,然而農產品價格低,銷售費用、運輸成本和融資成本高,農民處境困難,為了改善自身的處境,農民組織了營銷合作社。此后長達一個世紀,美國在農業合作化的道路上不斷地進行探索,先后成立格蘭奇合作社和農民聯盟的“公平社會”等合作組織,而這些合作組織由于資金短缺、管理制度不健全、用戶參與度低和種族歧視等原因宣告失敗[11]。

20世紀初創立的美國合作社聯盟(Cooperative League of America,后改名為National CooperativeBusiness Association)、美國農場協會聯盟(American Farm Bureau Federation) 和國家農民聯盟(NationalFarmers Union) 成為農業合作社發展的重要力量。它們向農業合作社提供技術援助,并游說制定有利于農業合作社的立法,許多現代農業合作社是在這些組織的支持下發展起來的。到了大蕭條時期,經濟復蘇的迫切需要又推動了農業合作社的進一步發展。1934年出臺的《聯邦信用社法案》(Federal Credit Union Act) 建立了聯邦一級信用合作社體系,并創立了國家信用合作社管理局,以監管聯邦一級信用合作社。1936年的《農村電氣化法案》(Rural Electrification Act)支持農民迅速建立了農村電力合作社,這深刻改變了農村生活和農業生產方式。自20世紀中葉以來,美國農村經濟規模不斷擴大,農業合作社也逐漸成為美國農業生產的主流形式,農業合作社發展的重點從規模轉向質量,農業合作社涵蓋的農產品種類更加廣泛,所提供的服務種類也在不斷豐富。20世紀90年代,美國出現了“新一代合作社”,在傳統農業合作社的基礎上,對成員確認、組織結構和權益管理等方面進行了革新,為農業合作社發展賦予了新的生命力。美國農業合作社在二百多年間不斷發展和演變,形成了如今世界農業合作組織的典型模式。

美國農業合作社在商業組織層面屬于公司,而使之與常規公司相區別的是其根本原則。作為為社員服務的組織,美國農業合作社嚴格遵循3U原則,而這也是國際主流農業合作社遵循的原則。3U原則包括用戶所有原則(User?Owner)、用戶控制原則(User?Control) 和用戶受益原則(User?Benefits)。具體來講,“用戶所有原則”是指農業合作社的服務對象是合作社的所有者;“用戶控制原則”是指作為所有者,用戶對農業合作社的經營活動有控制權,成員的“一人一票”制度確保了農業合作社民主決策,這個原則確保農業合作社專注于成員利益;“用戶受益原則”是指農業合作社的經營要以能夠讓成員受益作為終極目標。3U原則體現了以農業合作社成員根本利益為核心的理念,它是美國農業合作社的基本特征,也是州和聯邦法律法規衡量企業能否獲得農業合作社資格的關鍵標準[12]。

⒉美國農業合作社的職能

目前,美國農業合作社主要有三種職能:營銷、采購和其他服務[13]。

營銷職能。大多數農民單靠自身無法確定不斷變化的市場需求,而營銷合作社則可以充分發揮其營銷職能,幫助農民實現更好的銷售。營銷合作社通過高效地調配眾多合作社成員的產品并對其進行準確分級,響應市場對高質量和標準化產品的要求,從而更好地滿足買方的各種需求。同時,營銷合作社也參與農產品的加工或包裝,探索發展新的貿易渠道和開發新產品。通過這些方式,營銷合作社延長了農民占有的產業鏈,農民對產品的控制延伸到農場之外,創造了產品附加值,從而使成員獲得更多利益。例如,水果營銷合作社可以按水果的品種、大小和品相進行篩選,從而確保消費者能夠得到滿意的商品,滿足消費者對產品差異化和標準化的需求。另外,通過對水果進行罐裝、巴氏殺菌、濃縮、攪拌、烘干、提取、冷凍和軋花等加工或包裝,農民可以獲得更多增值收益。除了提供銷售和加工服務,營銷合作社還是農民談判的重要組織。小農戶通常缺乏議價能力,農產品加工商往往是議價能力很強的大公司,農民在交易中處于劣勢地位,而營銷合作社可以提高農民的市場地位,來抗衡下游企業的議價能力。同時,營銷合作社還向農民傳授市場知識,促使農民形成關于營銷成本、消費者偏好、廣告和品牌推廣需求等方面的認知。

采購職能。由于購買的生產資料數量較少,小農戶往往需要支付較高的零售價,這嚴重損害了農民利益。采購合作社幫助農民以較低的價格獲得了優質的原材料和生產服務。采購合作社主要作用包括通過批量采購、制造及高效的分銷方法為用戶節省費用,購買更適合成員農業生產需求的類型和質量的產品,以及根據會員和顧客需求提供相關服務。采購合作社提供產品和服務,包括混合飼料、混合肥料、給種子清洗去殼、供應汽車需求,以及建筑用品和工具、農場交貨、飼料直接送到農場的倉庫、燃油運送到農場的儲油罐,等等。許多采購合作社建立了更完善的農業服務中心為用戶提供一站式服務。這些服務為農民節省了購買或租賃設備的費用,并節約了寶貴的時間,為農民創造的價值不可估量。

其他服務職能。美國農村還出現了眾多提供專業生產服務的合作社。佛羅里達州和加利福尼亞州的水果種植者成立了害蟲控制和樹林護理合作社,該合作社擁有高度專業化的設備;威斯康星州的奶農設立了一個高度技術性的數據處理中心,通過應用計算機復雜的程序分析奶牛的狀態;中西部地區的合作社提供農藝服務,如土壤測試和肥料推薦;各區域成立了區域間合作社,開發良種,并開展種植業和養殖業的研究和示范項目;農民灌溉合作社在灌溉系統的建設中發揮了重要作用,極大地促進了美國西部農業的發展。

農業合作社不僅為農戶提供農業生產服務,還為農戶提供周全的生活服務。電力合作社服務3 200萬消費者的用電需求;電話公用事業合作社服務美國農民95%的電話需求;互助火災保險公司為農民提供火災保險;農村健康合作社通過建立診所和吸引頂尖的醫療專業人員,為其成員提供價廉質優的醫療保健服務;食品合作社幫助消費者從當地生產商和銷售商處預訂和購買商品,使得消費者更好地了解食物及其來源并幫助食品的生產者在用戶中推廣產品。這些提供各種各樣商品和服務的合作社或公司都是由其成員或消費者分享其所有權并對其運營擁有表決權,每個成員都有一票表決權。

⒊美國農業合作社的現狀

根據美國農業部公布的農業合作社統計數據,2020年,美國共有1 744個農業合作社(農牧漁合作社)。其中,915個(占52. 5%) 為營銷合作社,742個(占42. 5%) 為采購合作社,另有87 個(占5. 0%) 為服務合作社(這些合作社提供存儲、運輸或農藝服務)。合作社成員為1 868 851人,雇員為185 457人,其中,全職雇員為136 363人,兼職雇員為49 094人。平均每個合作社有1 072個社員,雇員為106人,其中,全職為78人,兼職為28人。合作社總收入(未扣除成本) 為2 009億美元,這些收入包括銷售收入、服務收入、其他經營收入和非經營收入;純收入(總收入扣除所有成本、費用和稅收) 為83億美元;總資產為1 024億美元,負債為549億美元,所有者權益(成員) 為475億美元。平均每個合作社總收入為1. 15億美元,純收入為476萬美元,總資產為5 872萬美元,負債為3 148萬美元,所有者權益為2 724萬美元。這些數據表明,總體來看美國的農業合作社規模較大、營收能力強、整體財務狀況良好[14]。

美國農業合作社在長期演化中效率不斷提高。從近幾年的趨勢來看,農業合作社數量和規模都有所減少,成員數、全職雇員數和總收入略有下降,但其純收入卻在2020年達到歷史最高水平;總資產和所有者權益在持續增加,總資產收益率和凈資產收益率也在提高,2020年分別達到9. 3%和29. 7%;留存收益持續增加。這些均表明美國農業合作社的經濟效率在不斷提高。

(二) 歐盟農業合作社的歷史、職能和現狀

⒈歐盟農業合作社的歷史

歐盟是現代主流農業合作社的發源地,嚴格來說,現代合作運動起源于19世紀40年代的英國。工業革命帶來的機械技術發展和生產效率提高使越來越多的工人陷入貧困境地。一些小商人組織起來于1844年成立了羅虛代爾公平先鋒社(Rochdale Society of Equitable Pioneers),售賣各種他們以往負擔不起的食物。他們制定了羅虛代爾公平先鋒社原則,該原則奠定了后來被國際廣泛認可的合作社原則的基礎,再經過國際合作社聯盟的整理與修訂,被全世界各類合作社奉為經營準則。歐盟各國雖然具有不同的經濟和文化基礎,但自羅虛代爾公平先鋒社成立之后,紛紛受到先驅者英國的影響,都較早地在農業部門建立了合作社制度[15]。“二戰”以后,農業合作化成為歐盟未來和平與繁榮的重要道路。發展農業合作社成為歐盟共同農業政策(Common AgriculturePolicy,CAP) 的核心部分,各成員國在各自的農業政策方面進行更多的整合和合作。在歐盟委員會支持下,1958 年和1959 年,分別成立了專業農業組織委員會(Committee of ProfessionalAgricultural Organizations,COPA) 和農業合作社總聯合會(General Confederation of AgriculturalCooperatives,COGECA),旨在維護農業合作社和農民的利益。COPA和COGECA于1962年合并并命名為COPA?COGECA,COPA?COGECA目前是歐盟最大的農業合作和農民游說組織[16]。

與美國類似,歐盟的農業合作社也是基于3U原則,即用戶所有原則、用戶控制原則和用戶受益原則。然而,歐盟農業合作社的具體實踐形式與美國有所區別。不同于美國基于大農場的跨區域合作社模式,歐盟農業合作社以專業性強為特點,每個合作社只負責某一產品或單一任務,且與政府的關系相較于美國更為密切。

⒉歐盟農業合作社的跨國化和職能

歐盟農業合作社所提供的產品和服務與美國農業合作社大同小異。農業合作社所提供的服務包括生產、環境保護、生產資料供應、信貸、保險、勞動力供應、灌溉、農機、育種、加工和銷售等。在商品從生產者手中到消費者手中的過程中,農業合作社也扮演著多種不同的角色,包括提升農民議價能力、提供運輸和儲存服務、初級加工(中間產品)、二級加工(終產品)、銷售自有品牌商品、批發或零售等[17]。

與美國農業合作社不同,歐盟農業合作社呈現出了跨國化趨勢。由于歐盟各國都不單獨具備美國那樣充足的要素和廣闊的市場,為謀求發展,“二戰”以后,各國結成共同體,使得歐盟的商品、勞務、人員和資本得以在此區域內不受國界限制而自由流通,國家間的合作更為方便。也因此,部分合作社分屬于跨國合作社和國際合作社。“跨國合作社”為成員在一個以上國家的合作社,而“國際合作社”則是成員只在一個國家的合作社,而非成員的農民供應商或農民客戶在一個或多個國家的合作社。大多數跨國合作社位于西北歐,特別是荷蘭、比利時、丹麥和德國。農業合作社的跨國化與生產結構(農場規模、作物種類) 和文化(如荷蘭和比利時部分地區使用同一種語言) 的相近程度有關。因此,歐盟農業合作社的跨國化呈現明顯的區域性和部門性[18]。

⒊歐盟農業合作社的現狀

歐盟農業合作社已發展得較為成熟。根據COGECA的調查報告,①2015年,歐盟擁有超過21 769個農業合作社,成員為6 172 746人,農業合作社的年營業額超過3 470億歐元。此外,歐盟合作社雇用了約600 000名員工。平均每個農業合作社成員數為284人,員工為28人,年營業額為1 594萬歐元。與美國農業合作社相比,歐盟農業合作社規模小很多。美國農業合作社成員數和雇員數均是歐盟的3. 8倍,年營業額是歐盟的7. 2倍[19]。

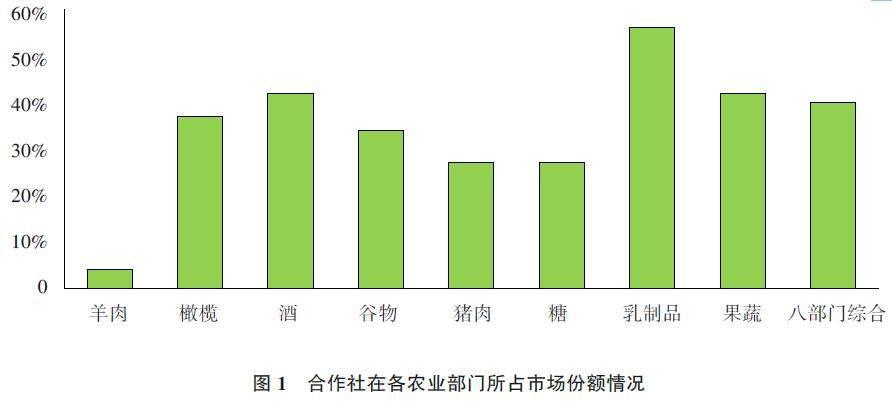

農業合作社在歐盟農業市場中占有舉足輕重的地位。農業合作社占所有農業部門的平均市場份額約為40%。分部門看,如圖1所示。由圖1可知,除了羊肉外,在其他7個主要的農產品部門中,合作社都占有相當大的市場份額。特別是乳制品、果蔬和酒,合作社市場份額超過40%。

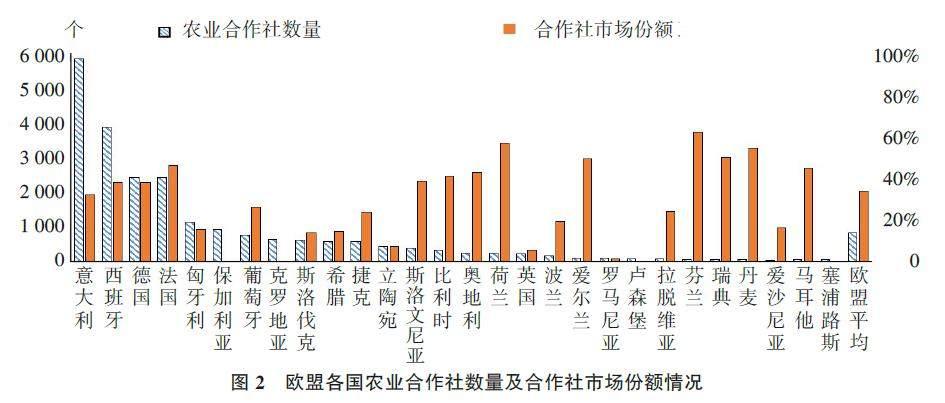

分國家看,如圖2所示。由圖2可知,芬蘭、荷蘭、丹麥、瑞典和愛爾蘭等國家,合作社市場份額超過了40%,比如芬蘭為75%,荷蘭接近70%,丹麥為63%,瑞典和愛爾蘭均接近60%。農業合作社規模在歐盟各國間具有很大的差異性。意大利是歐盟國家中擁有合作社數量最多的國家,接近6 000個,其次是西班牙、德國和法國。從成員總數看,德國的合作社具有最多的成員,約為144萬人,其次是西班牙、意大利和法國。

從單個合作社成員規模來看,瑞典、芬蘭和愛爾蘭成員數最多,分別達到5 345人、4 879人和2 689人,其次是奧地利為1 412人。從合作社總營業額來看,法國最高,達到843. 5億歐元,其次是德國、意大利、荷蘭和西班牙。從平均營業額來看,丹麥和芬蘭最高,分別高達8. 93億歐元和3. 78億歐元,其次是愛爾蘭和荷蘭,分別達到1. 89億歐元和1. 49億歐元。因此,從這些數據可以看到,意大利、德國、法國和西班牙這些國家,合作社數量多,總營業額也高,但就平均而言,不是最大和最高的;芬蘭、丹麥、愛爾蘭和瑞典這些國家,盡管總體而言,合作社數量、成員數量不多,營業額不高,但是平均每個合作社的規模比較大、營業額也比較高。

從統計數據可以看出,歐盟各成員國農業合作社的發展水平存在很大差異,事實上,各國農業合作社的發展歷程、運作理念、經營規則和市場表現也都大相徑庭,對歐盟農業合作社的深入研究則需要進一步針對各成員國進行國別分析。

(三) 日本農業協同組合的歷史、職能和現狀

⒈日本農業協同組合的歷史

日本農業的高水平發展,其農業合作組織——日本農業協同組合(Japan Agricultural CooperativesGroup,簡稱“JA”或“農協”) 功不可沒。不同于歐美農業專業合作社,日本農協是綜合性組織,不僅負責指導農業經營活動、幫助農民對接市場,而且承擔著服務農民生活的角色,是連接政府與農民的橋梁。

日本農業協同組合最早可追溯至“二戰”時期的Nogyokai(農業協會),它是由政府控制的農民和地主的聯合會,接受政府命令在“二戰”時期對農產品進行收集、存儲和分配。1947年,日本通過了《農業協同組合法》(Agricultural Cooperative Law),呼吁在法案頒布和實施的8個月內解散Nogyokai。與此同時,日本全國各地陸續成立了農協,當Nogyokai完全解散時,日本成立了14 000個農協,這標志著農協制度的正式確立。此后農協在縣一級組建了各種聯合組織,包括縣信貸聯合會、產品銷售聯合會、生產資料供應聯合會和農業技術指導聯合會等,并于1954 年成立了相應的全國性聯合組織全國農業協同組合中央會(Central Union of Agricultural Cooperatives,簡稱“JA全中”),負責對地方農協進行監督、指導、宣傳,而所有地方農協都是JA全中的成員,自此農協的創立工作完成。農協建成時,農民的參與率達到99%,這可能是政府的大力推動和日本本身的文化特征所導致的。1950—1970年,是農協制度完善期,日本通過了一系列法案確立農協在農村經濟中的領導地位。1970年至今,是農協制度再調整期。1972年,全國農業協同組合聯合會(JA全農) 成立,JA全農由全國農業協同組合營銷部聯合會和全國農業協同組合采購部聯合會合并而成。同時,為了適應農業農村發展的新需要,全國相當數量基層農協也進行了合并,整合的同時,有些地區也將農協的體系做了簡化,形成中央單個農協的模式,但其吸納的會員總數仍在增加[20]。

⒉日本農協的原則與職能

日本農協作為為農民服務的組織,旨在通過農民共有、共建、共管、共享,促進農業生產經營,提高農民收入水平和福利水平,增強農村社區活力。日本農協遵循自由進入退出、民主管理、不以營利為目的和綜合經營等原則[21]。

日本農協的業務范圍極廣,在農民生產生活的各方面,農協都能向農民提供相應的服務。(1) 對農戶提供生產指導服務,涵蓋土地規劃、土地使用權調整及作業承包、生產規模擴大及生產結構調整、耕作技術和生產經營核算制度等各個方面。(2) 引導農民進入市場,通過委托銷售、直接購買和中介出售等方式,擴大農民的專業化生產和銷售市場。(3) 統一進行生產資料的組織供應,降低農業生產資料的價格和流通費用。合作購買的農業生產資料主要包括肥料、農藥、種子、種苗、飼料、家畜、動物醫藥品、各種農業機械及各種農業設備、建筑材料等。合作銷售和購買提高了農業生產的社會化程度,維護了農業生產者的利益,對農業擴大再生產也提供了重要保障。(4) 從事發放農村信貸和吸收農村存款等合作金融活動,其與一般的銀行業務有很大的相似性,實際上發揮了農村商業銀行的作用。農協合作金融活動的主要服務對象為全體農協成員,但也對非成員在一定限度內提供融資服務。日本農協合作金融具有嚴格的區域色彩,只在社員居住的區域范圍內開展金融服務。一方面防止資金外流,另一方面嚴格的區域性保證了農協對服務對象的信息掌握比較全面,降低金融風險。(5) 為社員提供豐富多彩的保險服務,包括生命保險、建筑保險、汽車保險和農業機械設施保險等,既有短期保險又有長期保險。合作保險業務具有較強的相互扶持、相互保障的特點,它不以營利為目的,根本宗旨在于盡可能地給予農民更多的經濟補償,更側重于保險的社會功能。日本農協的合作保險體系由基層綜合農協、縣農協和全國農協組成,通過向上一級委托資金方式對保險資金起到再保險作用,層層向上擴大參與者規模,降低了每個社員的平均風險承受程度,保險制度也變得更加穩健。(6) 為農民提供幾乎涵蓋各個方面的生活、醫療服務,并開展各種教育、文化、宣傳活動。

⒊日本農協的現狀

農協在日本農村發展中起到至關重要的作用,成員人數多,社會影響力大,其提供的服務和產品幾乎涵蓋了與農業生產和農村生活密切相關的所有領域。日本農民生產的農副產品80%以上是由農協負責銷售,90%以上農業生產資料是由農協提供,幾乎所有的鄉村人口都參與了農協的經營活動[22]。截至2018年3月,日本農協情況如下:從機構數量來看,日本共有基層綜合農協672個,JA都道府縣級別的中央會47個、經濟聯合會8個、信用聯合會32個,此外,還有各類專業農協681 個;①從成員人數來看,日本農協共計擁有成員1 049 萬人,其中,正式成員424. 7萬人,準成員624. 2萬人;從職員人數來看,日本農協共計擁有職員19. 55萬人;從資產規模來看,日本農協資產合計113. 87萬億日元;從利潤收益情況來看,利潤總量約為1. 91萬億日元。從社均數據來看,日本農協的社均成員為7 735 人,社均職員為136 人,社均資產為790. 76億日元,社均利潤為13. 26億日元[23]。與美國和歐盟的農業合作社相比,日本農協在社均成員數和雇員數上都較多。在社均資產和社均利潤方面,日本農協也遠超美國(社均資產日本為5. 5億美元,美國為5 872萬美元;社均利潤日本為920萬美元,美國為476萬美元)。②需要注意的是,日本農協的很大一部分利潤和資產是由JA都道府縣級別擔任領導任務的組織(如中央會、JA經濟聯合會和JA信用聯合會等) 獲得的或擁有的,因而日本基層農協在社均利潤和資產方面應該不會有這么高。由于數據的可獲得性,我們沒有查找到日本基層農協相關數據。

四、美國、歐盟和日本農業合作社的內部組織結構和治理模式

(一) 美國農業合作社的內部組織結構和治理模式

美國農業合作社從本質上看屬于公司,其內部各部門及其職能均與現代公司類似。農業合作社作為一種由用戶所有和控制的商業形式,由四類人員組成了一個完整組織:作為所有者和使用者的成員、作為決策機構的董事會、聘請來管理的經理人和雇傭來勞動的員工。每一類人員在農業合作社的整體運作中都有特定的角色和責任,在農業合作社中履行相應的職能。四類人員的角色、責任、職能劃分和確立在很大程度上決定了農業合作社能否健康經營與發展[12]。

⒈成員

美國農業合作社規定成員必須是農產品生產者,他們可以是收取租金的土地所有者,也可以是所有者經營者或租賃經營者。成員必須在農業合作社內部有一定的投資。少數農業合作社沒有任何資金要求,只要求成員必須是農民,或者在某些情況下一年要達到規定的最低業務量。成員必須完成正式的成員申請,包括支付入社費或購買一份普通股票。成員必須接受和正確行使相應的權利和義務,只有這樣才能確保合作社不偏離為所有者服務的宗旨,農民的權益才能得到保障。這些權利和義務都體現在由法律規定的合作社章程中。作為農業合作社的所有者、管理者和受益者,農業合作社成員的權利包括通過和修改公司章程和細則;選舉和罷免農業合作社董事;解散、合并農業合作社或與他人組建的合資企業;要求董事、經理人遵守農業合作社規定和公司章程;要求董事和高級職員對成員所受到的損害負責,檢查年度報告。成員還承擔著一些義務,包括從松散的隱含義務到實際簽署的具有法律約束力的合同,成員義務主要包括履行農業合作社職責、參與董事的任命和評估、履行出資義務、制定和修改規章和評估農業合作社績效。

⒉董事會

合作社董事會在農業合作社內部治理結構中起到關鍵作用。由董事組成的董事會為農業合作社設定目標,確定農業合作社實現這些目標的戰略,并在經營中作出各種決策。美國公司法通常規定在董事會任職的農業合作社成員的最低人數,大多數為奇數。在多數農業合作社中,董事會主席任命一個提名委員會,制定董事會候選人名單。該委員會提名他們認為能夠指導農業合作社實現其總體目標和改善其運營的農業合作社成員,被提名的成員需要具有良好的判斷力、商業意識和經營能力;對農業合作社有足夠的忠誠和熱情,愿意為農業合作社的健康發展付出;了解農業合作社的狀況,能站在成員的立場行動。董事會作為直接管理農業合作社的關鍵決策者,需要履行以下主要職責:(1) 制定并執行長期業務戰略。(2) 雇傭稱職的經理人,確定其工資,規定各個職位的職責和權限,并負責每年對其績效進行正式審查。(3) 批準年度運營預算。(4) 聘請審計師進行年度獨立審計,用于評估政策和預算的有效性,以及對過去決策的影響和新決策需求的分析。(5) 召開年度大會,讓成員了解農業合作社的業務狀況。在履行職責過程中董事會的職責與受托人很相似,都有保護成員資產的法律義務。

⒊經理人

經理人和董事會在管理層中有不同的角色,他們作為一個團隊為農業合作社實現相同的目標。被聘用的經理向董事會匯報,負責農業合作社日常的運營,以最大化成員的期望收益。聘用合格的、有創造力的經理是農業合作社董事會最重要的一項活動。經理人對于農業合作社能否成功至關重要。合格的經理人需要具備以下標準和品質才能確保農業合作社運營成功:豐富的管理經驗、有效的溝通能力、對合作社的熱愛和較高的業務運作能力等。

在董事會授權下,經理人負責農業合作社的整體運營,涉及計劃、組織、指導、協調和控制等管理職能:在董事會的指導下,通過管理人員、資金和物質資源,監督和協調農業合作社的業務活動;在董事會制定的政策范圍內監督農業合作社的運作細節;雇傭、培訓、監督和設定員工薪酬并定期考核員工績效;制定財務預算并由董事會批準,定期做好財務報告供董事會審查,并在年度大會上向農業合作社成員提交運營報告等。可見經理人起到連接農業合作社決策層與執行層橋梁的作用,使上層戰略得以高效明確地落實,這更有利于成員享受農業合作社發展的利益。

⒋員工

農業合作社通過雇傭全職或兼職員工以滿足其業務需要。員工的主要職責包括了解合作社的宗旨和目標;了解與所有者的關系;向會員提供高質量滿意的服務和代表農業合作社形象等。

(二) 歐盟農業合作社的內部組織結構和治理模式

歐盟各國農業合作社的發展水平和制度設計差別較大,為了具體描述歐盟典型農業合作社治理模式,我們選擇荷蘭作為具體研究對象。荷蘭農業合作社存在的三種內部治理模式足以涵蓋歐盟大部分農業合作社的類別,具有典型代表性[24]。

荷蘭的法律規定,農業合作社必須具有兩個管理機構即成員大會和董事會。監事會在荷蘭農業合作社中也很常見,但不是強制設置的。此外,很多農業合作社中還有第四個管理機構即經理部門。成員大會有權決定董事會成員的選擇、監事會成員的選擇、批準合作社的財務賬目,以及農業合作社終止、合并、章程變更等重大問題。值得注意的是,荷蘭法律并未規定成員表決權遵循“一人一票”原則。由農業合作社成員選出的董事會是主要的管理機構,負責合作社的主要決策,作為成員的受托代理人得到權力并承擔以成員的最大利益處理事情的責任。監事會也由成員通過選舉產生,負責監督董事會的活動及決定。經理是由董事會任命來管理農業合作社的職業經理人,他們執行董事會決定。由此可見,荷蘭農業合作社的內部治理結構與美國的基本相同。

然而,21世紀以來,荷蘭農業合作社的治理模式發生了重大變化,這些變化大多涉及董事會與經理部門之間的關系以及監事會的角色變化,兩種新的農業合作社治理模式被廣泛接受和采用:管理模式和公司模式。管理模式的主要特點是經理部門與董事會合一。由于經理人是外部專業人員,這一模式意味著董事會不再由合作社成員組成,成員大會的主要任務由成員委員會取代,監事會通常由法律要求的委員會取代。這一模式的主要優勢是董事會的專業化,農業合作社的董事會不再由沒有經營經驗的農民成員組成,而是由職業經理人組成,職業經理人獲得了更多的自主權,這為農業合作社的經營創造了更大的空間。該模式的缺點是失去了成員(原本的董事會) 對經理部門的直接控制,成員只有通過成員委員會間接地行使其控制權,造成成員與農業合作社之間的疏遠感。控制力的減弱也會相應地產生委托代理問題。公司模式的主要特征是農業合作社的董事會與監事會合一,董事會可以只由合作社成員組成,也可以包含一些外部專業人士。這種模式意味著農業合作社將沒有一個獨立的監督機構。公司模式的主要優勢是避免了內部治理機構之間的沖突,董事會有了更大的自主權。很顯然,公司模式主要缺點是,沒有獨立的監督機構,當然這個問題可以通過設立一個成員委員會來部分解決。

以上三種模式概括了荷蘭農業合作社主要的內部治理模式。在荷蘭最大的30家農業合作社中,14家仍然堅持傳統模式,7家采用管理模式,9家選擇公司模式,三種模式各有其生命力。

(三) 日本農協的組織構架和治理模式

⒈農協的組織構架

日本農協定位不同于歐美農業合作社有明確的企業界限和獨立的經營方式。作為覆蓋整個日本農村龐大的統一的經濟社會組織,日本農協有著獨特的組織架構。

經典的日本農協組織體系呈現三級結構,自上而下為中央-都道府縣-市町村的格局,層層相聯、全面覆蓋。其中的市町村合作組織稱為基層農協,成員為當地農民;都道府縣以基層農協為成員組成縣級聯合會;中央層面由縣級聯合會和基層農協組成全國農業協同組合聯合會。

中央層面農協組織包括全國農業協同組合中央會(JA全中)、全國農業協同組合聯合會(JA全農)、農林中央金庫(農林中金)、全國農業協同組合互助保險聯合會(JA共濟連) 和全國農業協同組合醫療衛生聯合會(JA全厚連) 五大部分。其中,JA全中負責對地方農協進行監督、管理、指導和宣傳。JA全農負責農牧漁副產品的銷售、農用資料的采購和農業技術開發等經濟活動。農林中金負責管理農協和漁協的儲蓄等金融業務。JA共濟連負責對農民和農業生產活動的保險業務。JA全厚連負責農協成員的醫療和衛生福利事業。都道府縣層面的農協機構由JA都道府縣中央會、經濟農業協同組合聯合會(JA經濟連)、信用農業協同組合聯合會(JA信連)、共濟農業協同組合聯合會(JA共濟連) 和厚生農業協同組合聯合會(JA厚生連) 組成。都道府縣層面的農協機構對照中央層面分別承擔指導、經濟、信用、保險和醫療衛生福利事業。市町村層面的基層農協主要是地域性農協,既有綜合農協又有專業農協,大致每個市町村都設有農協。綜合農協的經營業務廣泛,幾乎覆蓋了與農業生產和農村生活相關的所有領域,參與人數多,社會影響力大;而專業農協經營業務單一,主要集中于農資采購和農產品銷售等農業生產和銷售環節,社會影響力與綜合農協無法比擬。此外,專業農協的會員基本上同時也是綜合農協的會員。

⒉基層農協的治理模式

在三級農協組織體系中,基層農協作為最基本單位,是農民直接參與并獲得服務的機構,它主要由成員大會、理事會和監事會三個機構共同治理[21]。

成員大會每年召開一次,確定下一年度農協工作的重點。成員大會對于農協章程的變更、農協的解散和合并、農協成員的除名、農協業務規章制度的修訂、年度計劃的內容、業務經營管理權的轉讓、農協主要干部的任免等20個事項有著獨占性的決定權,只有在成員大會上通過一定比例成員的同意才能變更。理事會從合作社全體成員中選出,代表農協的利益、貫徹執行成員大會的方針和完成成員大會規定的任務,并負責農協的各種對外交往的決策。理事會一般有5—7人,包括一名理事長,理事又分為常務理事、一般理事和專門理事等,各種理事是分工不同的執行者。理事會審議事項通常涉及農協的組織、業務、運營等方面的重要事項,包括農協的業務方針、成員大會的召開、干部任免和理事分工、固定資產的折舊更新報廢與對外租借、農協資金借入與貸出、農協貸款利率的決定、農協債權債務的處理方式和其他理事會認定必要的事項。監事會一般情況下不少于兩人,由農協聘任。只要不是與農協經濟活動有競爭關系的人員都可以接受成員大會的委托出任監事,其主要職責是監督和檢查農協理事的業務執行情況,保證農協組織正常運營和健康發展。

五、美國、歐盟和日本對農業合作社的政策支持

農業合作社以保護農民利益、增進農民福祉為目的,對維護社會公平和經濟健康發展具有重要意義,為此各國政府都在支持和激勵本國農業合作社的發展。美國、歐盟和日本對農業合作社在法律、資金、稅收、金融和教育咨詢等方面都提供了強有力的支持,但側重點有所不同。

(一) 法律支持

美國一系列法律的頒布為農業合作社的市場地位、參與市場交易和融資方面提供了堅實的法律支持。如1922年頒布的《卡帕—沃爾斯太德法》(Capper?Volstead Act),被稱為農業合作社大憲章,為滿足一定條件的農業合作社提供了一定程度的反托拉斯豁免。1926年通過的《合作社營銷法》(Cooperative Marketing Act),允許農業合作社之間交換過去、現在和將來的價格和其他市場信息而不違反反托拉斯法,并在美國農業部設立了相應機構,協助農業合作社收集和分享產出、價格和需求方面的信息,提供關于管理、組織政策和銷售等方面的研究和服務。2007年的《統一有限合作社協會法案》對農業合作社吸收社會資本進行了規定[25]。

歐盟的法律法規顯示了對農業合作社的認可和支持。荷蘭的法律法規旨在為農業合作社發展創造寬松的政策環境,賦予農業合作社在治理結構、財務結構和業務活動的靈活性,給予農業合作社自由探索和發展的機會。英國于1852年頒布了《工業和節儉協會法》,這是世界上第一部農業合作社法,該法賦予農業合作社社團法人地位。1960年的《園藝法案》、1963年的《農業法案》和1964年的《農業與園藝法案》都規定了政府對園藝和農業合作社的資金支持[26]。法國也頒布一系列法規為農業合作社提供立法支持,明確農業合作社的地位并為其提供一系列優惠條款[27]。

日本從“二戰”結束以來先后在農協的不同發展階段頒布了多部法律,明確了農協的合法地位,促進了農協的健康發展。同時,在農協發展遇到困難時,這些法律也適時從不同方面和層次給予農協以指導和支持,幫助其渡過難關[28]。

(二) 資金支持

美國早在1932年的《美國法典》(Code of Laws of the United States) 中就規定了對美國農業合作社的資金支持。此后,美國農業部按照該法典的要求,設立多種基金項目以扶持農業合作社的發展。對于農業合作社的資金支持大概可以分為三大類:其一,對服務和幫助農民合作組織的資金支持,如農村小微企業支持項目和農村商業發展資金項目。其二,對農業合作社的直接資金支持,如增加值生產者基金、商業與工業貸款擔保項目。其三,對農村公共服務合作社的直接基金支持,如農村電力節省項目和農村電力項目等。美國農業部長期以來每年都設立農村合作社發展基金項目(Rural Cooperative Development Grant Program),2023年度該項目的資金總額為580萬美元,單個類型農業合作社最高可以申請到20萬美元的資金支持。

與美國類似,歐盟對農業合作社發展提供了充實的資金支持。例如,英國政府在前述立法基礎上,早在20世紀70年代就對農業合作社提供基金支持。1971年,英國政府對農業合作社提供了三百多萬英鎊的資金支持,覆蓋糧食、水果、蔬菜和畜牧等合作社,其中42%的資金分配給了營銷合作社。這些資金支持帶動了1 200萬英鎊對合作社的投資。2021年,英國政府設立了1. 5億英鎊的社區所有者基金項目,社區組織可以申請高達20萬英鎊的匹配基金,用以購買資產和支持社區農業合作社發展。德國對農業合作社的資金支持主要以財政補貼形式進行,對于農業合作社發生的管理費用,政府分期進行補貼。

日本政府通過每年撥款對農業合作社生產活動進行資金支持,這些資金支持用于緩解和解決大型水利設施建造、農產品價格補貼和農業生產資金短缺等問題。

(三) 稅收優惠

美國、歐盟和日本均對農業合作社的生產經營活動進行稅收優惠或豁免。美國1916年的聯邦稅法免除了農業合作社為成員銷售農產品經營收入的稅收,1921年的稅法將這一規定擴大到采購合作社。1954年的稅法規定將合作社盈余分配中的按股分紅額、惠顧償還金和分配給成員的非惠顧活動收入從農業合作社納稅基數中扣除,這使得農業合作社的稅收大大降低,平均僅為一般企業的1/3。荷蘭稅收政策向農民傾斜,相比于企業要征收公司稅和所得稅,農業合作社利潤只征一次稅。法國農業合作社享受稅收減免的優惠待遇,包括為成員提供服務和業務免除征稅,對不動產稅和產品稅減半征收。日本政府給予農協遠優于一般企業的稅收政策,如一般公司和企業繳納62%的所得稅和35. 5%的法人稅,而農協只需分別繳納39%和27%。

(四) 金融支持

美國、歐盟和日本均為農業合作社提供了不同程度的金融支持,金融支持主要采取建立合作銀行、低利率貸款和貸款擔保等形式。例如,美國政府在一系列農業信貸立法的基礎上,建立全國性合作銀行系統,為農戶和農業合作社提供低于市場利率的貸款。政府還通過政府基金對農業合作社進行貸款擔保,最高擔保額可達農業合作社貸款的80%。德國政府為農業合作社提供信貸支持,從1954年開始,政府通過設置貸款利率上限和安排低息貸款對農業合作社進行利息補貼,補貼范圍包括水域治理、增資擴股和土地規整等方面。日本政府也為農協提供利息貸款,用以解決農協生產資金緊張和短缺問題。

(五) 教育咨詢支持

美國農業部鄉村發展局及其下設的鄉村商業—合作社處負責對合作社的教育、研究和咨詢支持。美國政府投入大量經費和人員編制農業合作社指南和運營管理手冊,并且組織研究力量出版關于農業合作社發展、潛力和前景等相關問題的書籍、刊物和報告。美國政府還聯合高校等教育機構開展農業合作社培訓活動。這些教育咨詢支持活動主要目的是宣傳農業合作社理念、促進農業合作社交流、培訓農業合作社相關人員和規范和助力農業合作社健康發展。荷蘭政府大力支持農業合作社教育活動的開展,設立農業合作社領導者的特別培訓計劃,支持相關課程的設立。德國政府財政撥款給農業合作社,資助和支持其開展相關專業技術和管理培訓。日本政府每年撥出專款,用于資助和支持對農協專門人才的教育和培訓。

六、結論與啟示

(一) 結論

綜合以上分析我們可以看出,美國、歐盟和日本的農業合作社無論是從歷史、職能、現狀以及內部組織結構和治理模式來看各不相同,體現了這些國家和地區各不相同的政治經濟制度、稟賦、文化和發展條件。具體來講,從農業合作社的歷史、職能和現狀來看,美國、歐盟和日本農業合作社的共同點是以農民為成立主體和服務對象。各國農業合作社發展已相當成熟,負責了國家大部分農業生產:美國農業合作社覆蓋農民比率超過60%,日本農協的比率更是超過90%。從服務模式來看,美國農業合作社不僅支持農民生產,還提供保險、生活服務等,歐盟農業合作社可以在不同國家開展專項業務,日本農協更是設置了共濟連和全厚連等機構為農民提供從生產到生活的全面保障。由此可見,這些國家和地區農業合作組織提供的服務是全面且優質的。但是,歐美農業合作社與日本農協也有很大的區別:歐美農業合作社相似程度較高,是具有公司性質的專業性農業合作社,每個農業合作社只負責某一類業務,專注于實現特定方向的經濟活動目標;而日本農協不僅是經濟組織,追求的目的也不僅是農民的經濟利益,還著眼于保障農民的整體福祉。日本農協的服務面面俱到,從衣食住行到婚喪嫁娶,農協都對其成員提供支持。此外,日本農協帶有更強的政治色彩,一直致力于維系農民與政府的關系。

從農業合作主體的內部組織結構和治理模式來看,歐美與日本存在巨大差異。歐美以公司制為基礎,以現代企業制度實現經營主體的健康持續經營,而日本則通過多層級的聯合實現各級農協的全國統一,這些不同的運營模式均是基于特定經濟文化背景的管理結構。具體來講,歐美農業合作社側重內部治理,有明顯的企業特征。其經營目標和權力結構都是圍繞農民成員展開的,既表現為農民所有的現代企業,其內部管理機構的設置也接近于一般公司的設置:成員們有權選舉董事會,并授權其組建經理部門,通常還要設置監管機構如監事會等來協助管理員工開展農業合作社服務。日本農協更側重組織體系,三級農協各司其職、上下聯結,實現全國范圍內的農業協同,進而形成更大的整體,也因此日本農民獲得了更高的地位和更好的待遇。當然,日本農協在內部治理方面一定程度上借鑒了歐美的經驗,形成了所有者、管理者、監督者的制衡結構。

從對農業合作社的支持來看,各國對農業合作社都抱以支持的態度,均在較長期內出臺眾多規章給予經濟優惠和法律保護等政策支持。盡管支持的具體方式方法有所不同,但都遵循立法賦予農業合作社法律保障,財稅和金融政策扶持農業合作社發展、教育培訓規范和助力農業合作社運營的方式。當然,支持的背后還是有本質差異的,歐美農業合作社是產生于農民經濟活動實踐中的,農業合作化是農民自發選擇的結果,而政府所做的是對作出選擇的農民給予支持,形成維護其利益的政策工具;日本農協則是在政府的推動下自上而下建成的組織,它是民間組織,卻有很高的政治地位。日本農協作為農民利益代言人,推動政府制定和實施有利于保護農民利益的政策,同時,日本農協還擔負著貫徹實施政府農業農村政策的職能,扮演了政策傳達者的角色[29]。各國農業合作社發展的歷程都是在不斷調整中探索,并最終創造了適合其發展的模式[30]。

(二) 啟示

上述典型國家和地區農業合作社的發展經驗,對于指導中國農業合作具有重要的啟示和借鑒意義。總的看來,筆者認為,以下四點是中國在發展農業合作社時尤其需要重視的:其一,完善農業合作社的治理機制,堅守成員所有、成員控制和成員受益的原則,增加和強化普通成員在重大事項(如理事長選舉和收益分配等) 上的話語權。借鑒和學習美國、歐盟和日本的農業合作社組織結構和治理經驗,通過制度保障,切實尊重和維護農業合作社最廣大成員的利益。其二,借鑒權責明晰的現代企業制度,充分發揮其優勢用于農業合作社的內部治理。歐美農業合作社具備公司性質,其內部治理理念也來自現代企業制度,合作社內部各權力方相互協作、彼此制衡,在維持高效率的前提下有效解決了企業內部委托代理問題,充分降低交易成本,使農業合作社圍繞農民利益這一核心理念運作。中國農業合作社應充分借鑒現代企業制度這一最有活力的市場主體的運營模式,在條件允許的情況下,可以考慮實行職業經理人制度。其三,政府應繼續對農業合作社給予強有力的政策支持,為農業合作社發展創造寬松的環境,但政策支持應更精準、更精細。應該認識到農業合作化是農業發展的必然趨勢,是共同富裕的關鍵一環,是鄉村振興的必由之路。中國的農業合作化尚有巨大發展空間,只有給予足夠的支持,農業合作社才能健康迅速地成長,農業才能良好地發展。其四,借鑒他國農業合作社發展經驗時最重要的一點是,中國農業合作社發展要充分考慮自身實際,吸收他們在農業合作社經營管理方面的先進經驗,剔除不符合中國國情的地方,最終走出一條具有中國特色的農業合作化道路。

參考文獻:

[1] 許建明.兩種合作社,兩種命運:合作社的歷史源流和實踐分岔[J].中國合作經濟評論,2021(1):73-84.

[2] 王萬江,解安.國外農業合作社發展模式比較及啟示[J].天津行政學院學報,2017,19(1):81-86+2.

[3] 王一杰.有自身特色的合作經濟最有生命力——國外三種主流農業合作社發展的成功經驗與啟示[J].中國合作經濟,2016(3):38-42.

[4] 孔祥智,魏廣成.世界農業合作社起源及演化[J].中國合作經濟評論,2021(1):3-40.

[5] 陳楠,郝慶升.國外農業組織化模式比較分析及對中國的啟示[J].世界農業,2012(8):57-61.

[6] 周波,萬小兵,朱朝暉,等.國外農業合作社發展模式探析[J].江西農業大學學報(社會科學版),2009(1):68-72.

[7] 胡紅斌,戴波.國外農業合作社運營模式的比較研究[J].世界農業,2017(5):158-161+177.

[8] 張梅.國外農業合作社金融支持模式對我國的啟示[J].甘肅農業,2015(4):51-54.

[9] 房琳,郭磊磊,楊婉楹.國內外農民合作組織收益分配制度比較分析[J].遼寧農業科學,2018(5):47-52.

[10] 張艦,于愛芝,于文豪,等.我國農民專業合作社偏離了合作社本質特征嗎?——對甘肅省某地農民專業合作社調研的思考[J].中國合作經濟評論,2021(1):60-72.

[11] PITMAN L. History of cooperatives in the United States: an overview[EB/OL].(2020-12-20)[2023-06-10].https://resources.platform.coop/resources/history?of?cooperatives?in?the?united?states?an?overview/.

[12] FREDERICK D A. Co?ops 101: an introduction to cooperatives[R].USDA Rural Development,1997.

[13] HANSON K L.Cooperatives in agribusiness[R] .USDA Rural Development,1978.

[14] WADSWORTH J, RIVERA J, LAPP K. Agricultural cooperative statistics 2019[R].USDA Rural Development,2021.

[15] 龍文進,董翀.英國合作經濟發展、合作社治理及其對中國的啟示[J].中國合作經濟評論,2020(1):281-293.

[16] BORST A. Agricultural production cooperatives in the EU: explaining variation in cooperative development[R].Honors Theses, Mississippi: The University of Mississippi,2017.

[17] BIJMAN J, HANISCH M. Developing a typology of cooperatives and producer organisations in the EU[R].Wageningen: Wageningen UR,2012.

[18] BIJMAN J, PYYKKONEN P, OLLILA P. Transnationalization of agricultural cooperatives in Europe[J]. The dovenschmidt quarterly,2014(4):168-178.

[19] BIJMAN J, ILIOPOULOS C, POPPE K J, et al. Support for farmerco?operative[s R].Wageningen: Wageningen UR,2012.

[20] 周應恒,胡凌嘯,嚴斌劍.農業經營主體和經營規模演化的國際經驗分析[J].中國農村經濟,2015(9):80-95.

[21] 章政.現代日本農協[M].北京:中國農業出版社,1998.

[22] 艾云航.日本農協的發展歷程和運作方式[J].世界農業,2000(10):45-48.

[23] 劉松濤,王林萍.新《農協法》頒布后日本農協全面改革探析[J].現代日本經濟,2018,37(1):25-36.

[24] BIJMAN J, VAN DIJK G. Corporate governance in agricultural cooperatives: a perspective from the Netherlands[C].International Workshop“ Rural Cooperation in the 21st Century: Lessons From the Past, Pathways to the Future”,2010.

[25] 王軍.農業合作社支持政策:來自美國的經驗及啟示[J].新疆農墾經濟,2018(11):44-51.

[26] SPEAR R, WESTALL A,BURNAGE A. Support for farmers cooperatives: country report of the United Kingdom [R]. Wageningen: Wageningen UR,2012.

[27] 馬紅坤,毛世平.歐盟共同農業政策的綠色生態轉型:政策演變、改革趨向及啟示[J].農業經濟問題,2019(9):134-144.

[28] 陳柳欽.日本農協的發展歷程、組織、功能及經驗[J].鄭州航空工業管理學院學報,2010,28(1):84-91.

[29] 王亞瑋.合作社發展進程中的政府支持政策研究[D].鄭州:河南農業大學,2016:11-43.

[30] 唐興霖,劉國臻,唐琪.國外三種主流農協模式之比較[J].行政論壇,2010(4):92-96.

(責任編輯:劉艷)