試論隆陽區小蠶共育中心運作模式

蔣碧婷 胡友華

試論隆陽區小蠶共育中心運作模式

蔣碧婷1胡友華2

(1.保山市隆陽區經濟作物技術推廣站云南保山678000;2.保山市隆陽區永盛街道農業推廣服務中心云南保山678014)

隆陽區小蠶共育中心運作模式源于多年來的生產實踐,已經成為蠶區廣大蠶戶增產增收的主要途徑。文章分析了隆陽區小蠶共育中心運作模式的形成和發展,以期促進蠶區農村集體經濟不斷發展壯大,更好地助力鄉村振興。

小蠶共育中心;運作模式;小蠶共育;聯戶共育;規模化;保山市

蠶桑產業是隆陽區的一項傳統優勢產業,已有超過2 000年的歷史[1]。在長期生產實踐中,蠶桑產業不斷探索新的養蠶模式,近年來板橋鎮西河村,西邑鄉鋪門前村,丙麻鄉的小寨村、老南村,瓦渡鄉的平場子村、瓦渡村、土官村等的小蠶共育中心運作模式引起了業界的關注。

1 隆陽區小蠶共育中心運作模式

1.1 基本情況

隆陽區已經建成運行的規模化小蠶共育中心的村分別是板橋鎮大西河村、小西河村、蘇家村、秋山村、柴河村,西邑鄉的歡喜坡、烏馬村、吳山村、補麻村、鋪門前村,丙麻鄉的小寨村、老南村,瓦渡鄉的平場子村、瓦渡村、土官村等。目前全區規模經營的規模化小蠶共育中心已經有20個。

板橋鎮是隆陽區蠶桑發展歷史最久遠的鄉鎮,現有桑園352.3 hm2,18個村養蠶,年養蠶0.9萬張,2022年生產蠶繭410 t,蠶桑收入2 132萬元。西河村桑園面積146.6 hm2。自2019年開始嘗試小蠶共育,小蠶共育需求不斷增加,到2022年發展到0.21萬張。

西邑鄉是“浙桑入滇”的第一個鄉,現有桑園面積415.6 hm2,有12個村養蠶,年養蠶1.1萬張,2022年生產蠶繭495 t,蠶桑收入2 574萬元。其中,鋪門前村于2019年開始發展蠶桑,現有桑園66.6 hm2;2020年養蠶0.012萬張,并全部實行小蠶共育;2021年共育0.066萬張;2022年共育0.12萬張。

丙麻鄉和瓦渡鄉也是隆陽區蠶桑基地核心鄉,桑園面積分別為179 hm2和204.4 hm2,養蠶村分別有8個和7個,2021年分別養蠶0.31萬張和0.42萬張,2022年在繭價行情基本穩定的情況下,小蠶飼養量更是有增無減。

1.2 運作模式

4個鄉鎮小蠶共育中心采用以下運作模式:在養蠶前,蠶桑技術員和農戶確定蠶種張數,農戶交蠶種款;技術員和保山凱喜雅絲綢有限公司在領到蠶種后,分別發到各鄉鎮小蠶共育中心;小蠶共育中心組建的人員負責補催青、收蟻、飼養,到三眠起就發給農戶,每張收費120~130元,每張交村合作社10~20元不等,用于發展壯大村集體經濟。小蠶用葉先由參與農戶田里提供,在不夠的情況下再到其他養蠶戶田里采,單價為2~3元/kg。

隆陽區現行小蠶共育中心運作模式和傳統的小蠶聯戶共育模式有著明顯的區別,前者是規模化、商品化的,操作精細,蠶房、設備比較先進;而后者是技術合作和扶助形式,規模小,操作粗放,設備落后。

2 小蠶共育中心運作模式的形成原因

2.1 降低養蠶風險

“養好小蠶七成收”是廣大蠶戶在生產實踐中總結的寶貴經驗[2]。蠶桑生產技術要求高,節令性強,小蠶對溫度、濕度、空氣等條件要求嚴格,養蠶人員需要具備一定的專業知識和技能操作,更需要對小蠶進行精細化飼養。通過小蠶共育中心飼養后,農戶直接養大蠶,是大部分農戶最省心、最可靠的做法,可以大大降低養蠶風險[3],提高養蠶收益。

2.2 解決養蠶與農忙季節勞動力的沖突

每年春季和晚秋是農戶播種和收獲的季節,這個時期農戶既要忙于其他作物的收種,又要忙著養小蠶,對于養蠶張數不多、桑園面積少的農戶來講,的確困難,加之春播期間難免要接觸一些農藥種子,就會存在引起小蠶中毒的可能。小蠶共育中心的發展,徹底解決了以上矛盾。

3 小蠶共育中心運作模式發展的優點

3.1 降低生產成本

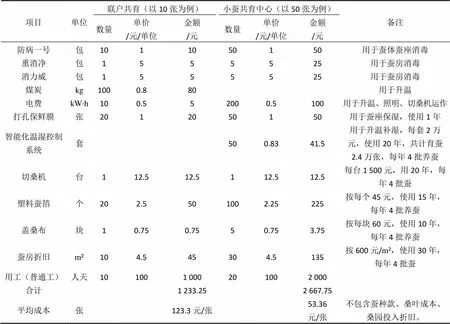

以聯戶共育養蠶10張和小蠶共育中心飼養50張為例核算每張蠶的飼養成本。聯戶共育飼養達123.3元/張,小蠶共育中心飼養僅53.36元/張,節約成本69.94元/張,成本降幅達56.72%,如表1所示。

表1 小蠶共育飼養成本統計表

3.2 提高勞動生產率和設備利用率

小蠶共育中心育出來的蠶發育整齊、體質強健、蠶頭數足量[2],發到農戶飼養易獲高產,產量產值高。在聯戶共育飼養過程中,不管育多少張蠶,必須專人管理,而小蠶共育中心,每個勞動力可管理20~30張,勞動生產率是聯戶共育飼養的7~15倍。

多年來,隆陽區面積廣、蠶戶分散、小蠶飼養技術指導困難。2019年以來,借助滬滇幫扶協作項目和涉農整合項目的資金,在不同鄉鎮新建標準化智能化小蠶共育中心51座,每座每批可育蠶0.03萬張,解決了聯戶共育大小蠶混養、桑葉消毒不徹底、需要大量的煤炭和能源、蠶具大部分閑置等問題。小蠶共育中心飼養,可以充分利用現有設施設備,蠶房蠶具的利用率大大提高,高溫消毒等成本也大為降低。

3.3 促進新設備新技術推廣應用

小蠶共育中心將養蠶生產分成2個階段,小蠶由合作社牽頭,負責組織技術水平高、具有責任心的飼養員統一在小蠶共育中心飼養,到3齡餉食后發給農戶。小蠶飼養要求技術水平高,飼養過程必須精細,一批可育0.02~0.03萬張,大蠶飼養粗放化生產,條件要求不高,農村現有勞動力均可滿足大蠶飼養要求。建設小蠶共育中心,有利于小蠶飼養專業化,實行規模化經營,從而促進新技術新設備推廣應用。

3.4 有利于消毒防病

傳統的聯戶共育小蠶,設備簡陋,環境管理水平低,病原體積累較多,由于溫濕度難以保證,導致飼養周期變長,蠶體發育不整齊,蠶的發病風險大。實行小蠶共育中心集中飼養后,消毒防病措施更嚴格,環境控制更到位,操作技術更專業,基本上能夠實現10日眠三眠,甚至9日眠三眠,而且次次日眠;同時由于消毒措施嚴格,消毒的質量和效果得到了保證,小蠶的健康得到更好保障,從而大大降低了全齡蠶病的風險[3]。

3.5 有利于防范意外事故

在傳統的聯戶共育模式下,參加飼養的人員不專業,技術水平參差不齊,人員隨時變動,飼養過程中難免會出現操作失誤,甚至發生蠶種農藥中毒或者蠶種被烤死等現象,造成農戶無蠶養、桑葉浪費等經濟損失。在小蠶共育中心飼養小蠶,桑葉必須先進行部分試喂,在確保無毒的情況下方可全部喂蠶,而且采用溫濕度遠程控制系統操作,蠶體發育強健,不會出現蠶種被烤死或者因為溫濕度過高過低造成的不良影響。

3.6 有利于壯大集體經濟

小蠶共育中心的使用,大大地提高了農民專業合作社收入,發展壯大了集體經濟。以板橋鎮西河村為例,全年育蠶0.2萬張,每年4批蠶,每批共育小蠶0.05萬張,每張收共育費120元,其中100元用來開支小蠶共育員工資、小蠶共育中心水電費、供養蠶的消毒藥品等費用,余下20元交村合作社,每年合作社共育費收入有4萬元。

4 促進隆陽區小蠶共育中心運作模式發展的措施

4.1 提高小蠶共育設備的利用率

隆陽區是云南省保山市蠶桑大區,桑園面積和蠶繭產量均占保山市一半以上,又是云南省優質繭蠶桑基地之一,在產業發展、技術創新方面受到廣泛關注。針對目前農村生產勞動力持續流失的狀況,應大力扶持、不斷推進小蠶共育中心在養蠶生產中發揮重要作用。蠶桑鄉村組干部要提高認識,做好宣傳,認真選拔出養蠶技術好、有責任心的農戶承擔小蠶共育員任務,解決好小蠶用葉、養蠶用工、消毒等各個環節出現的問題,將村里每一個小蠶共育中心都合理利用起來。

4.2 鼓勵蠶戶積極參與小蠶共育中心

建設小蠶共育中心,較好地解決了部分蠶戶養蠶水平低、小蠶養不好、飼養成本高、易于發生蠶種農藥中毒等問題,還實現了養蠶專業化、規模化的發展,大幅度提高了農戶的收入。但是還有少部分農戶舍不得出共育費,執意要自己飼養,因此,各級各部門要正確引導,把集中共育的好處講給農戶,形成戶戶參與的意識。

4.3 積極探索最佳發展模式

小蠶集中共育在各地已經發展多年,雖然技術相對成熟,但生產經營模式各不相同。蠶桑技術相關部門要走出去,學習外地的先進經驗和先進做法。蠶桑產業鄉鎮之間也要組織農戶到做得好的鄉鎮參觀學習,因地制宜,探索出一條適合當地生產具體情況的最佳發展模式。

4.4 加大對小蠶共育中心的扶持力度

小蠶共育中心根植于小蠶飼養專業化,需要專門規劃的土地和相應的專用桑園,建設投資高,需要政府和企業積極籌劃,加大資金投入力度,持續進行扶持。在規模化產業發展中,應從產業政策、項目資金安排上支持小蠶共育中心建設,要有計劃地培養一大批年富力強的小蠶共育員,挑起規模化小蠶共育的擔子,確保蠶戶豐收、產業發展和集體經濟壯大。

5 結語

隆陽區小蠶共育中心運作模式得益于各級政府對產業扶貧的大力投入。小蠶共育中心運作模式,降低了小蠶生產成本,提高了勞動生產率和蠶房蠶具的利用率,有利于消毒防病、防范意外事故,提高了小蠶養殖質量,提高了集體收入,有利于持續壯大集體經濟,受到了基層干部群眾的歡迎。建議政府和企業今后應該加大投入力度,在建設優質蠶桑基地的同時,支持蠶桑重點鄉鎮或者村組,以農民合作社為主體建設規模化的小蠶共育中心,督促建好用好小蠶共育設備,引導和鼓勵蠶戶積極參與共育中心,強化對小蠶共育員的培訓指導,確保蠶戶穩定增收、蠶桑產業持續發展,確保蠶區農村集體經濟不斷發展壯大,更好地助力鄉村振興。

[1]保山市農業技術推廣中心,保山市農業科學研究所. 保山蠶桑志[M]. 昆明:云南大學出版社,2021.

[2]李紅祥,李金見,黎永謀. 小蠶飼養關鍵技術[J]. 云南農業,2012(5):26-27.

[3]章鳳. 曲靖市小蠶商品化發展的思考[C]//中國蠶學會商品性小蠶飼養規程和蠶病防控學術研討會論文集. 成都:中國蠶學會,2010.

10.3969/j.issn.2095-1205.2024.03.03

S883

A

2095-1205(2024)03-08-03

蔣碧婷(1972—),女,滿族,云南保山人,大專,高級農藝師,研究方向為桑樹栽培和家蠶飼養。