氣管插管全身麻醉下治療性內(nèi)鏡逆行胰膽管造影術(shù)的安全性及患者術(shù)后不良事件發(fā)生的危險因素分析

吳爽,沈麗娟,丁家利

泗洪中信醫(yī)院麻醉科,江蘇宿遷 223900

氣管插管全身麻醉下治療性內(nèi)鏡逆行胰膽管造影術(shù)為診斷和治療胰膽管相關(guān)疾病的介入性內(nèi)鏡技術(shù)[1]。氣管插管可確保患者在整個手術(shù)過程中處于無痛無意識狀態(tài),以提供良好的手術(shù)條件;全身麻醉可使患者進入深度麻醉狀態(tài),從而減輕手術(shù)過程中的疼痛和不適[2]。逆行胰膽管造影術(shù)可用于診斷和治療多種疾病,通過插入內(nèi)鏡和導管,可幫助臨床醫(yī)務(wù)人員直觀地觀察胰膽管系統(tǒng)的情況,并進行取石、擴張狹窄部位、引流等必要的治療措施。然而,該技術(shù)亦存在一定的風險和局限性,氣管插管全身麻醉可能導致呼吸抑制、心血管抑制等麻醉相關(guān)的并發(fā)癥[3]。本文旨在探析氣管插管全身麻醉下治療性內(nèi)鏡逆行胰膽管造影術(shù)的安全性和相關(guān)不良事件發(fā)生的相關(guān)危險因素,回顧性選取2020年3月—2022年3月泗洪中信醫(yī)院收治的40例患者的臨床資料,現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性選取本院收治的40例氣管插管全身麻醉下治療性內(nèi)鏡逆行胰膽管造影術(shù)患者的臨床資料,根據(jù)是否出現(xiàn)術(shù)后不良事件進行分組,將出現(xiàn)術(shù)后不良事件的患者納入觀察組,共20例;未出現(xiàn)術(shù)后不良事件的患者納入對照組,共20例。對照組中男9例,女11例;年齡42~70歲;體質(zhì)量20.1~26.0 kg/m2,平均(23.58±1.06)kg/m2。觀察組中男13例,女7例;年齡45~73歲;體質(zhì)量20.3~26.5 kg/m2,平均(23.65±1.18)kg/m2。兩組一般資料對比,差異無統(tǒng)計學意義(P均>0.05),具有可比性。

1.2 納入與排除標準

納入標準:經(jīng)血生化檢驗、肝臟病理學檢驗、影像學檢查,明確診斷為梗阻性黃疸者;符合氣管插管全身麻醉下治療性內(nèi)鏡逆行胰膽管造影術(shù)適應(yīng)證者;病歷資料完整者。

排除標準:對研究中所涉及相關(guān)藥物存在過敏反應(yīng)者;近3個月有多次手術(shù)治療史者;術(shù)中更換麻醉方案者。

1.3 方法

收集所有氣管插管全身麻醉下治療性內(nèi)鏡逆行胰膽管造影術(shù)患者的相關(guān)資料,包含性別、年齡、病史、手術(shù)情況、術(shù)中所用鎮(zhèn)靜藥物以及手術(shù)后相關(guān)不良事件發(fā)生情況,通過單因素、多因素回歸分析的方式,評估患者發(fā)生術(shù)后不良事件的相關(guān)危險因素。

1.4 觀察指標

統(tǒng)計兩組患者的相關(guān)資料,包含性別(男、女)、年齡(≥65歲、<65歲)、美國麻醉醫(yī)師協(xié)會(American Society of Anesthesiologists, ASA)分級(Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級)、病史(慢阻肺、哮喘、高血壓、糖尿病、心血管病、腦血管病)、手術(shù)時間延長(是、否)、術(shù)中出血量增加(是、否)、鎮(zhèn)靜藥物(七氟烷、丙泊酚、丙泊酚聯(lián)合七氟烷),分析導致術(shù)后不良事件的相關(guān)危險因素。

1.5 統(tǒng)計方法

采用SPSS 24.0統(tǒng)計學軟件處理數(shù)據(jù),計數(shù)資料以例數(shù)(n)和率(%)表示,組間差異比較進行χ2檢驗;所有存在統(tǒng)計學意義的單因素分析變量均以多因素Logistics回歸模型進行回歸分析處理。P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

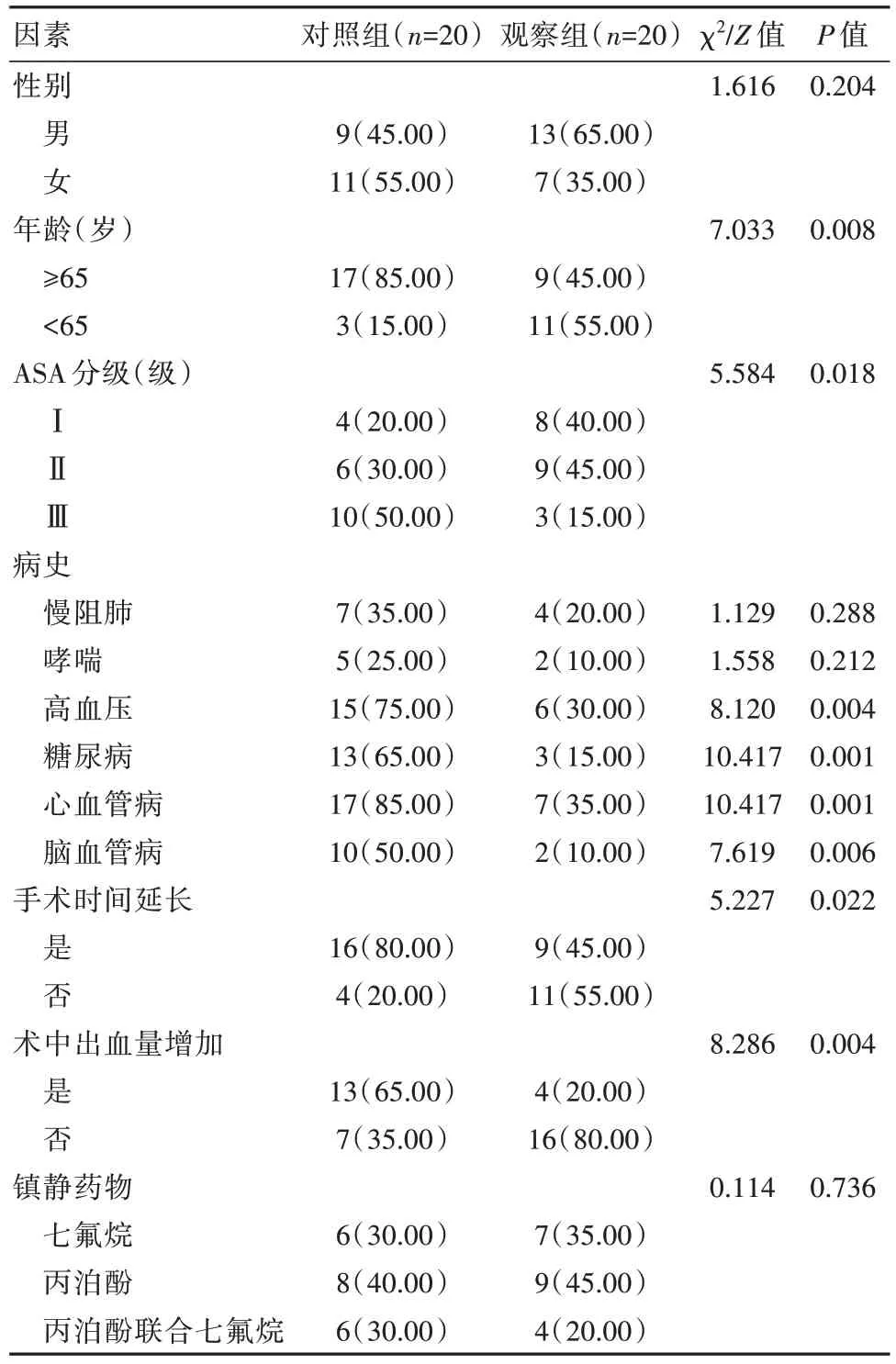

2.1 兩組患者術(shù)后不良事件單因素分析

與對照組相比,觀察組患者中年齡≥65歲、ASAⅢ級、高血壓史、心血管病史、腦血管病史、糖尿病史、手術(shù)時間延長、術(shù)中出血量增加的占比均明顯更高,差異有統(tǒng)計學意義(P均<0.05)。兩組患者性別、慢阻肺、哮喘、七氟烷、丙泊酚及七氟烷聯(lián)合丙泊酚的占比相比,差異無統(tǒng)計學意義(P均>0.05)。見表1。

表1 兩組患者術(shù)后不良事件單因素分析[n(%)]

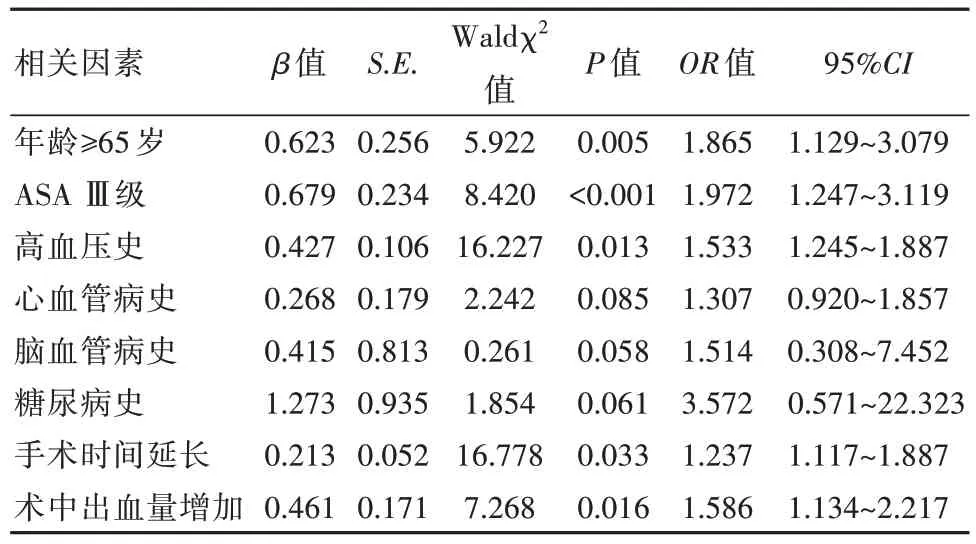

2.2 導致術(shù)后不良事件發(fā)生的多因素分析

年齡≥65歲、ASA Ⅲ級、高血壓史、手術(shù)時間延長、手術(shù)出血量增加為導致術(shù)后不良事件發(fā)生的重要危險因素,差異有統(tǒng)計學意義(P均<0.05)。見表2。

表2 導致術(shù)后不良事件發(fā)生的多因素分析

3 討論

近年來,伴隨內(nèi)鏡技術(shù)的不斷發(fā)展,治療性內(nèi)鏡逆行胰膽管造影術(shù)被廣泛應(yīng)用于臨床中。該技術(shù)通過插入氣管插管,以全身麻醉的方式對胰膽管進行造影,幫助臨床醫(yī)務(wù)人員準確診斷和治療相關(guān)疾病[4]。然而,由于該技術(shù)的復雜性和侵入性,其安全性和不良事件的發(fā)生成為臨床關(guān)注的焦點[5]。

研究結(jié)果顯示,年齡≥65歲同患者術(shù)后不良事件的發(fā)生有密切關(guān)聯(lián),經(jīng)多因素回歸分析發(fā)現(xiàn),年齡≥65歲為危險因素(OR=1.865、95%CI:1.129~3.079,P<0.05),此研究結(jié)果同姜濤[6]研究中的“年齡是不良事件發(fā)生的危險因素(OR=2.042、95%CI:1.039~4.016,P<0.05)”相似。提示不良事件的發(fā)生同患者年齡之間存在一定關(guān)聯(lián)。分析原因,伴隨年齡增長,患者的器官功能逐漸下降,免疫力減弱,代謝能力降低,一定程度上提升手術(shù)風險和術(shù)后并發(fā)癥的發(fā)生率;同時,氣管插管全麻術(shù)本身存在一定風險,其可能導致患者的呼吸道、聲帶受損,且可能誘發(fā)誤吸等并發(fā)癥,加之全麻過程中所用的藥物和麻醉技術(shù)亦可能對患者產(chǎn)生不良影響[7]。年齡≥65歲患者的生理功能衰退,對藥物的代謝和排泄能力下降,極可能出現(xiàn)藥物過敏、中毒等不良反應(yīng)。因此,年齡≥65歲的患者在氣管插管全麻下治療性內(nèi)鏡逆行胰膽管造影術(shù)后發(fā)生不良事件的風險較高[8]。為降低不良事件的發(fā)生率,醫(yī)務(wù)人員應(yīng)對該類人群開展更為細致的評估和監(jiān)測,選擇合適的麻醉方法和藥物,注意術(shù)后的護理和康復,以減少并發(fā)癥的發(fā)生[9]。

本研究中,ASA Ⅲ級和高血壓史為導致術(shù)后不良事件發(fā)生的危險因素,分析其原因,ASA Ⅲ級患者由于其存在嚴重系統(tǒng)性疾病,其生理狀態(tài)可能較差,對于麻醉藥物的耐受性較低,為此在氣管插管全麻術(shù)后極易出現(xiàn)不良事件;氣管插管可能導致氣道損傷、聲帶損傷等問題,加之全麻藥物可能引起過敏反應(yīng)、呼吸抑制等不良反應(yīng),使得ASA Ⅲ級患者更容易發(fā)生系列不良事件,主要同其身體狀況較差、對外界刺激的適應(yīng)能力較弱等因素有關(guān)[10]。為降低術(shù)后不良事件的發(fā)生率,臨床醫(yī)務(wù)人員需要對ASA Ⅲ級患者開展全面評估,制訂個體化的麻醉方案,并在術(shù)后密切監(jiān)測患者的病情變化,及時處理并發(fā)癥,提高患者的安全性[11]。高血壓患者的血管壁較硬,極易出現(xiàn)血管痙攣和血栓形成等情況,從而增加氣管插管全麻術(shù)后不良事件的發(fā)生風險[12];術(shù)中患者需要接受全身麻醉藥物的作用,可能導致血壓波動、心臟負荷增加等情況,進而引發(fā)術(shù)后不良事件;此外,氣管插管可能導致氣道刺激和炎癥反應(yīng),進一步加重高血壓患者的病情。為此,對于高血壓患者而言,術(shù)前的評估、手術(shù)過程的監(jiān)測和護理以及術(shù)后的恢復管理均具有重要意義,其可減少術(shù)后不良事件的發(fā)生風險[13]。

本研究結(jié)果顯示,手術(shù)時間延長以及術(shù)中出血量增加同術(shù)后不良事件發(fā)生有密切關(guān)聯(lián)。分析其原因,手術(shù)時間延長可增加全麻的持續(xù)時間,促使患者暴露于全麻藥物作用下的時間更長,藥物對患者的心血管、呼吸系統(tǒng)等功能均有一定的抑制作用,長時間的全麻可能導致心血管功能的抑制、呼吸功能的受損等不良事件的發(fā)生[14]。同時手術(shù)時間延長可能增加手術(shù)過程中的操作次數(shù)和難度,增加手術(shù)操作的風險,若操作不當可能導致術(shù)中出血、器官損傷等并發(fā)癥的發(fā)生,進而增加術(shù)后不良事件的風險。因此,臨床醫(yī)務(wù)人員在手術(shù)過程中應(yīng)盡可能控制手術(shù)時間,減少全麻的持續(xù)時間和氣管插管的時間,以降低術(shù)后不良事件的發(fā)生率[15];同時,醫(yī)務(wù)人員在手術(shù)操作中應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)范,確保手術(shù)的安全性和有效性[16]。

綜上所述,患者年齡、病史、ASA分級、手術(shù)時間以及術(shù)中出血量為導致氣管插管全身麻醉下治療性內(nèi)鏡逆行胰膽管造影術(shù)后相關(guān)不良事件發(fā)生的重要因素,但本研究的樣本量少,臨床變量不充足,還需在今后臨床中開展更為深入的探析。