阿替普酶聯合丁苯酞在超早期急性腦梗死患者溶栓治療中的作用

張淑秀,張士亮

1.山東省棗莊市市中區人民醫院神經內科,山東棗莊 277100;2.山東省棗莊市立醫院神經內科,山東棗莊 277100

急性腦梗死(Acute Cerehral Infarction, ACI)是由于腦部血管發生異常導致腦血流量不足引起的局部腦組織缺血、缺氧和軟化,具有較高的致殘率及病死率,嚴重影響患者的身心健康[1]。靜脈溶栓是治療該病的有效方式,可開通閉塞血管并預防新血栓形成[2-3]。有相關研究表明,臨床中常用阿替普酶作為靜脈溶栓治療藥物,對血栓中結合纖維蛋白的纖溶酶原具有選擇性激活作用,減少炎癥因子釋放,且不會引起纖溶亢進,提升溶栓效果,但單獨應用阿替普酶的復發率較高[4]。丁苯酞可有效改善腦組織缺血缺氧狀態,促進腦組織微循環,保護線粒體,進而改善患者神經功能[5]。為進一步提高患者藥物治療效果,本研究回顧性選取2020年7月—2022年6月棗莊市市中區人民醫院收治的96例ACI患者的臨床資料,分析阿替普酶和丁苯酞聯合治療的臨床效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性選取本院收治的96例ACI患者的臨床資料,以不同治療方式分為對照組和觀察組,各48例。對照組中男23例,女25例;年齡43~81歲,平均(72.53±3.24)歲;就診時間1~4.4 h,平均(3.25±0.54)h。觀察組中男24例,女24例;年齡44~81歲,平均(73.13±3.42)歲;就診時間1~4.3 h,平均(3.32±0.61)h。兩組患者一般資料對比,差異無統計學意義(P均>0.05),具有可比性。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①符合急性腦梗死的診斷標準[6];②首發腦血管疾病,符合靜脈溶栓指征,無相關藥物禁忌證;③發病時間<4.5 h,神經功能缺損癥狀持續時間>30 min,住院時間>14 d。

排除標準:①治療前具有凝血功能障礙或具有出血傾向者;②合并腦疝及腦干功能衰竭者;③服用抗凝藥物,且48 h內接受過肝素治療者;④存在溶栓禁忌證者。

1.3 方法

兩組患者均給予常規治療14 d,如吸氧、脫水降壓、神經營養、抗血小板、保護腦組織、維持水、電解質平衡等,針對腦血管病危險因素對癥治療。

對照組靜脈給予阿替普酶(國藥準字H20100041;規格:100 mL)溶栓治療。注射用阿替普酶最大劑量為90 mg,總量的10%在1 min內靜脈推注,剩余90%在60 min內勻速泵入。

觀察組給予阿替普酶聯合丁苯酞溶栓治療。在患者溶栓前0.5 h、溶栓后第3天給予患者丁苯酞注射液(國藥準字H20100041;藥品規格:l00 mL)25 mg靜脈滴注,時間>50 min,2次/d,100 mL/次,用藥間隔時間>6 h,連續用藥14 d。阿替普酶的使用方法與對照組相同。溶栓24 h后,對患者進行顱腦CT檢查,確認有無出血。

1.4 觀察指標

①兩組患者治療有效率對比[7]:美國國立衛生研究院卒中量表(National Institute of Health Stroke Scale, NIHSS)評分下降幅度>90%為痊愈;下降幅度46%~90%為顯效;下降幅度18%~<46%為有效;下降幅度<18%為無效。總有效率=(痊愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。

②兩組患者神經功能及生活活動能力評分對比:患者神經功能評分采用美國國立衛生研究院卒中量表進行評估,分值為0~42分,患者神經功能缺損程度與分值正相關[8];患者日常生活活動能力采用Barthel指數評估,分值為0~100分,患者日常生活活動能力與分值正相關。

③兩組患者不良反應發生率對比:統計兩組患者惡心嘔吐、頭昏、出血、心律失常的發生例數并計算不良反應發生率。總發生率=(惡心嘔吐例數+頭昏例數+出血例數+心律失常例數)/總例數×100%。

1.5 統計方法

采用SPSS 20.0統計學軟件進行數據分析,符合正態分布的計量資料(神經功能及生活活動能力評分)用(±s)表示,行t檢驗;計數資料(治療有效率、不良反應發生率)用例數(n)和率(%)表示,行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療效果對比

觀察組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療效果對比

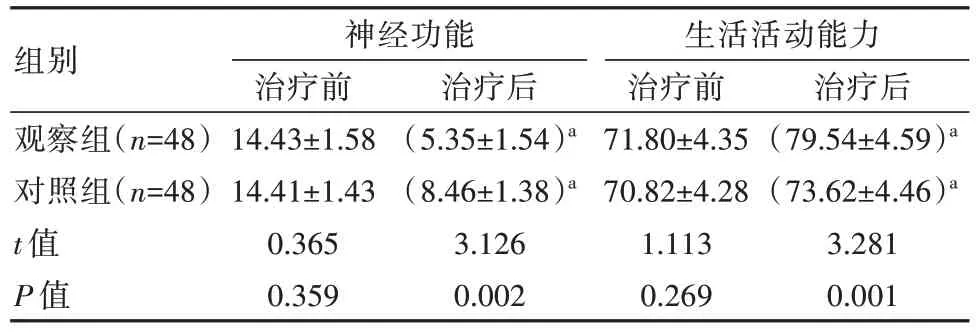

2.2 兩組患者神經功能及生活活動能力評分對比

治療后,觀察組神經功能評分低于對照組,生活活動能力評分高于對照組,差異有統計學意義(P均<0.05)。見表2。

表2 兩組患者神經功能及生活活動能力評分對比[(±s),分]

表2 兩組患者神經功能及生活活動能力評分對比[(±s),分]

注:與本組治療前比較,aP<0.05。

組別觀察組(n=48)對照組(n=48)t值P值神經功能治療前14.43±1.58 14.41±1.43 0.365 0.359治療后(79.54±4.59)a(73.62±4.46)a 3.281 0.001治療后(5.35±1.54)a(8.46±1.38)a 3.126 0.002生活活動能力治療前71.80±4.35 70.82±4.28 1.113 0.269

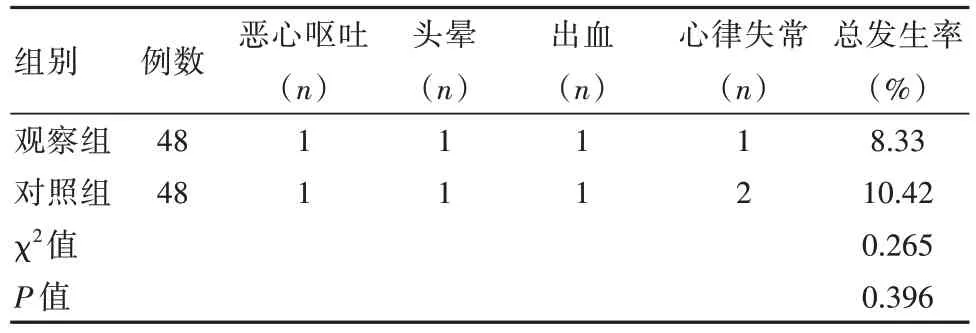

2.3 兩組患者不良反應總發生率對比

兩組患者不良反應總發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組患者不良反應總發生率對比

3 討論

ACI致殘率及致死率均較高,發病6 h后,常由于患者自身血管疾病因素導致血栓進展加劇,神經功能迅速惡化,應盡快恢復局部缺血腦組織的血流灌注,挽救缺血瀕死神經細胞,最大程度縮小腦梗死面,從而控制神經功能損傷程度[9]。超早期ACI的最佳治療方式為溶栓,給予阿替普酶能夠及時有效地疏通患者閉塞的血管,促進患者腦部供血的恢復,降低神經功能缺損癥狀,目前臨床上推薦在患者發病4.5 h內使用。但單獨應用阿替普酶僅能輕微擴張血管,對腦血管損傷的緩解作用微弱,而且梗死灶灌注時隨著再灌注損傷,影響溶栓效果,腦損傷后行缺血再灌注治療可影響患者的神經運動功能[10],因此減輕再灌注后的血管損傷,進一步提高溶栓治療的效果,對改善患者預后有重要的意義。

本研究顯示,治療后,觀察組神經功能評分低于對照組,生活活動能力評分高于對照組(P均<0.05)。說明阿替普酶聯合丁苯酞可顯著減輕超早期腦梗死患者溶栓后的神經功能缺損癥狀,提高患者日常活動能力。其原因分析如下:①ACI最常見病因是動脈粥樣硬化,炎癥反應被認為是導致腦梗死的重要機制,機體合成的大量氧自由基可破壞患者的神經細胞結構,誘導患者中樞神經功能損傷[11]。丁苯酞可減輕阿替普酶靜脈溶栓治療后超早期ACI的氧化損傷,進一步降低C-反應蛋白水平,減輕炎癥反應,還能抑制氧自由基和提高抗氧化酶活性,縮小腦缺血后梗死面積,提高臨床療效,相對安全[12]。②阿替普酶聯合丁苯酞,可提高局部腦組織的血流量,糾正血液高凝狀態,改善腦組織微循環,抑制神經細胞凋亡恢復神經功能,有利于患者日常生活活動能力的盡快恢復。

觀察組治療總有效率為93.75%。高于對照組的79.17%(P<0.05)。賀海濤等[1]在相關研究中得出,患者給予阿替普酶聯合丁苯酞治療后的臨床有效率為90.70%,高于單一用藥患者的72.09%(P<0.05),與本研究所得結果相近。分析原因:①丁苯酞可有效彌補阿替普酶靜脈溶栓的治療缺陷,進一步打開閉塞的腦血管,增加患者腦血流量,促進患者側支循環,改善患者腦區循環,修復患者神經功能,提升治療效果;②丁苯酞具有較好的抗氧化作用,可在靜脈溶栓中協同阿替普酶減少谷氨酸、炎癥因子釋放,增加血管內皮動能,改善血液高凝狀態,促進腦組織血液微循環,提升臨床治療效果[13-14]。且本研究分析兩組患者不良反應發生率比較差異無統計學意義(P>0.05),說明用藥相對安全。

綜上所述,阿替普酶聯合丁苯酞應用,可提高ACI超早期溶栓治療有效性且不增加患者藥物不良反應。