雙鏡聯(lián)合保膽取石術治療膽囊結(jié)石患者對胃腸功能及并發(fā)癥的影響

韓飛,陳修存

鄆城縣誠信醫(yī)院普外科,山東菏澤 274700

膽囊結(jié)石是一種常見的消化系統(tǒng)疾病,其主要特征是在膽囊內(nèi)形成的固體結(jié)石。結(jié)石的形成通常與體內(nèi)過多的膽固醇、膽鹽或膽色素有關[1]。該種疾病可對患者身體健康帶來多方面的危害。最常見的癥狀是劇烈的膽絞痛,伴隨膽囊頸部的結(jié)石移動或堵塞[2]。此外,黃疸是另一可能的癥狀,當結(jié)石導致膽汁流動障礙時,皮膚和眼睛可能發(fā)黃。長期存在的結(jié)石可導致膽囊壁的損傷和慢性炎癥,甚至增加形成膽囊息肉和膽囊癌的風險[3]。大型結(jié)石還可能引起膽囊梗阻,導致膽汁梗阻和感染,嚴重威脅患者的生命安全。臨床中,常采用膽囊切除術治療該種疾病。雖然能夠徹底清除結(jié)石,但同時會摘除患者膽囊,對患者造成較大創(chuàng)傷[4]。目前,雙鏡聯(lián)合保膽取石術已經(jīng)得到應用,但其與傳統(tǒng)手術方式對比研究較少。本研究選取2020年5月—2023年3月鄆城縣誠信醫(yī)院收治的72例膽囊結(jié)石患者,分別實施以上兩種手術方法,對比臨床療效。現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取本院收治的72例膽囊結(jié)石患者,以隨機數(shù)表法分為對照組(n=36)和研究組(n=36)。對照組男13例,女23例;年齡37~72歲,平均(58.31±8.56)歲。研究組男12例,女24例;年齡39~73歲,平均(58.43±8.62)歲。兩組一般資料對比,差異無統(tǒng)計學意義(P均>0.05),具有可比性。患者均知情同意,本研究通過本院醫(yī)學倫理委員會的批準。

1.2 納入與排除標準

納入標準:符合《膽囊良性疾病治療決策的專家共識(2011版)》[5]診斷標準;無膽管結(jié)石;既往無上腹部手術史;臨床資料完整者。

排除標準:合并心腦血管疾病者;哺乳期及妊娠期婦女;嚴重肝腎功能不全者。

1.3 方法

對照組患者行腹腔鏡膽囊切除術,首先置入腹腔鏡觀察腹腔、膽囊等部位,將膽囊暴露進行膽囊三角解剖。對膽囊動脈管和膽囊管進行關閉并切斷,將膽囊分離取出。術畢后,對出血點進行電凝止血,進行縫合,并放置引流管,以防止積液。術后,給予抗感染治療,確保手術區(qū)域的恢復和患者的康復。

研究組患者行雙鏡聯(lián)合保膽取石術,采用三孔法建立CO2氣腹(10~13 mmHg)后,通過腹腔鏡對膽囊進行操作。在膽囊底部無血管區(qū)域縱行切開約15 mm,通過膽囊頸部引入吸引器。從右鎖骨中線肋緣下操作孔置入膽道鏡,使用取石網(wǎng)將結(jié)石取出,并觀察膽囊腔內(nèi)結(jié)石殘留情況。只有縫合切口,電凝止血,并放置引流管,術畢。

1.4 觀察指標

對比兩組臨床療效。記錄兩組手術時長、術中總出血量、首次排氣時間、住院時間,術后2周,檢查兩組結(jié)石清除率,術后10個月,電話回訪統(tǒng)計結(jié)石復發(fā)率。

對比兩組胃功能。術前及術后1 d,采用酶聯(lián)免疫法測定兩組胃泌素、胃動素水平。

對比兩組并發(fā)癥。記錄兩組膽管破損、腹脹腹瀉、反流性胃炎發(fā)生例數(shù),計算發(fā)生率。

1.5 統(tǒng)計方法

用SPSS 21.0統(tǒng)計學軟件處理數(shù)據(jù),符合正態(tài)分布的計量資料(手術時間、術中出血量、首次排氣時間、住院時間、胃功能)以(±s)表示,行t檢驗;計數(shù)資料(結(jié)石清除率、結(jié)石復發(fā)率、并發(fā)癥)以例數(shù)(n)和率(%)表示,行χ2檢驗。P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組患者臨床療效對比

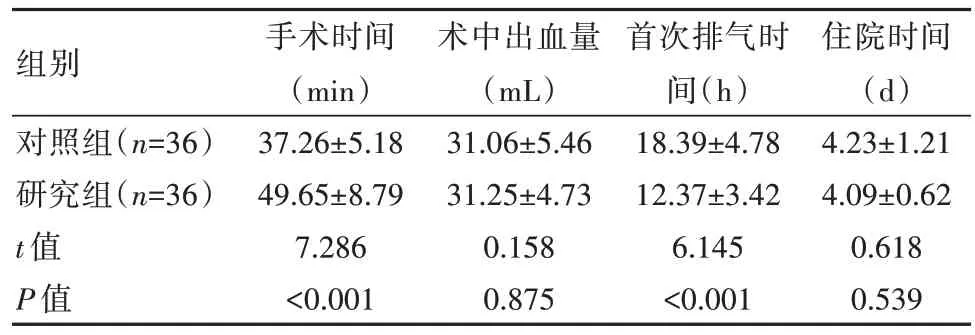

研究組手術時間長于對照組、首次排氣時間短于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P均<0.05),見表1。研究組結(jié)石清除率(100.00%)、結(jié)石復發(fā)率(2.78%)與對照組的結(jié)石清除率(100.00%)、結(jié)石復發(fā)率0相比,差異無統(tǒng)計學意義(P均>0.05)。

表1 兩組患者臨床療效對比(±s)

表1 兩組患者臨床療效對比(±s)

組別對照組(n=36)研究組(n=36)t值P值手術時間(min)37.26±5.18 49.65±8.79 7.286<0.001術中出血量(mL)31.06±5.46 31.25±4.73 0.158 0.875首次排氣時間(h)18.39±4.78 12.37±3.42 6.145<0.001住院時間(d)4.23±1.21 4.09±0.62 0.618 0.539

2.2 兩組患者胃功能對比

術前,兩組胃泌素、胃動素水平對比,差異無統(tǒng)計學意義(P均>0.05);術后,研究組胃泌素、胃動素水平高于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P均<0.05),見表2。

表2 兩組患者胃功能對比[(±s),pg/mL]

表2 兩組患者胃功能對比[(±s),pg/mL]

組別對照組(n=36)研究組(n=36)t值P值胃泌素術前143.25±5.78 142.97±5.93 0.203 0.840術后121.48±4.61 129.84±5.68 6.857<0.001胃動素術前242.93±4.71 243.17±4.02 0.233 0.817術后169.37±4.17 198.57±5.38 25.739<0.001

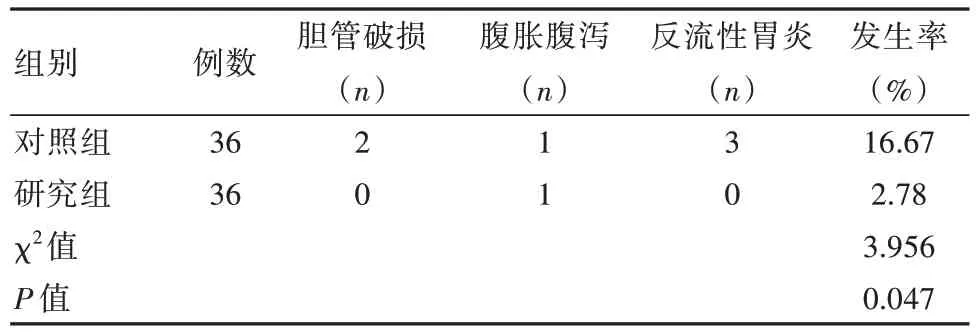

2.3 兩組患者并發(fā)癥對比

研究組并發(fā)癥發(fā)生率低于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者并發(fā)癥對比

3 討論

膽囊結(jié)石是指在膽囊內(nèi)形成的硬化結(jié)構(gòu),通常由膽固醇、膽鹽、膽色素和鈣等物質(zhì)組成。這些結(jié)石的形成可能是由于膽汁中某些物質(zhì)的過量沉淀,導致它們逐漸凝聚為固體顆粒[6]。該種疾病可導致劇烈的膽絞痛、膽囊炎、黃疸以及急性胰腺炎等嚴重并發(fā)癥[7]。長期存在的結(jié)石也可能增加感染和膽囊癌的風險。因此,及早診斷和治療該種疾病顯得尤為重要,這可以有效防止癥狀的惡化,減輕病患的痛苦,并預防潛在的健康問題[8]。

臨床上通常采用膽囊切除術進行治療,雖然可有效清除結(jié)石,緩解疾病癥狀,但該手術需摘除膽囊組織。而膽囊是人體消化系統(tǒng)中的一個重要器官,主要負責儲存和濃縮膽汁,摘除膽囊可能導致脂肪消化不足,需注意飲食,限制高脂肪食物攝入[9]。且手術后可能出現(xiàn)膽道反流,引起不適感。部分患者可能面臨長期炎癥風險[10]。近年來,隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,人們對于生活質(zhì)量及飲食質(zhì)量更為注重,因此部分患者對膽囊切除術接受度較低[11]。本次研究將雙鏡聯(lián)合保膽取石術應用于膽囊結(jié)石治療中,結(jié)果顯示,研究組手術時間長于對照組、首次排氣時間短于對照組(P均<0.001);術后研究組胃泌素、胃動素水平高于對照組(P均<0.001);研究組并發(fā)癥發(fā)生率(2.78%)低于對照組(16.67%)(P<0.05)。這表明該種術式治療效果由于傳統(tǒng)手術方式,對胃腸道影響較小,有利于患者術后恢復,且并發(fā)癥風險較低。究其原因,雙鏡聯(lián)合保膽取石術相對于膽囊切除術具有一些優(yōu)勢,這種手術保留了患者的膽囊,有助于維持膽汁的存儲和釋放功能,從而減輕了脂肪消化不足等問題[12-13]。與膽囊切除術相比,雙鏡聯(lián)合保膽取石術對胃腸道的影響較小,有利于患者術后更快地適應生活,減少了對飲食和生活方式的大幅度調(diào)整。此外,相對較低的并發(fā)癥風險也使這種手術成為一種較為安全的選擇[14]。在本研究中,術后10個月隨訪時發(fā)現(xiàn)研究組1例復發(fā),分析原因可能由于結(jié)石遺漏引發(fā),因此,在手術過程中需更為細心,保證將結(jié)石取凈。在柳松[15]研究中,研究組并發(fā)癥發(fā)生率(4.00%)低于對照組(36.00%)(P<0.05)。此項結(jié)果與本文相似。

綜上所述,雙鏡聯(lián)合保膽取石術在膽囊結(jié)石患者治療中效果較優(yōu),由于其保留患者膽囊,因此對患者機體及胃腸功能損傷較小,有助于患者術后恢復,且并發(fā)癥風險較低。