現(xiàn)代漢語嘆詞的互動功能初探

張瑞祥?方梅

導(dǎo) 言

要說清楚虛詞的意義和用法,離不開語法分析和語用解釋。語法分析和語用解釋面對的語言事實紛繁多樣,其中書面語與自然口語的差異就是不可回避的問題。作為經(jīng)典的語文辭書,《現(xiàn)代漢語詞典》設(shè)有專門符號(〈書〉〈口〉)標識特定詞匯或詞匯某一用法的語體特征。關(guān)注語體差異,這也是現(xiàn)代辭書有別于傳統(tǒng)辭書的一個重要特征。功能語言學(xué)的研究揭示:文本的書面語特征體現(xiàn)于篇章宏觀架構(gòu)、詞匯和句式的選擇等方面,而口語的語言特征則不僅體現(xiàn)于詞匯、句式、語序的選擇,還體現(xiàn)在那些以言行事的表達。這些表達形式甚至可以是單獨一個詞,用以承載特定的交際行為,傳遞交際中言者的互動意圖。像名詞(比如“火車”)作為“獨詞句”產(chǎn)出,其語用解讀高度依賴言談?wù)Z境,其語用解讀不是語文辭書的任務(wù)。相對而言,虛詞的互動行為解讀則是規(guī)約化的。這在現(xiàn)有辭書對虛詞的釋義中雖有所體現(xiàn),但尚有進一步系統(tǒng)化的空間。互動語言學(xué)研究的一個重要目標就是說明言者在這樣說的時候他在做什么,希望基于互動語言學(xué)視角的觀察可以深化虛詞的用法分析并助力于語文辭書對虛詞的用法解釋。

摘 要 從互動交際視角觀察,嘆詞對言談互動語境的依賴程度存在差異。文章基于《現(xiàn)代漢語詞典》第7版嘆詞的釋義歸納,對比考察自然口語語料中嘆詞的用法分布,將嘆詞的功能歸納為四個方面,即:認識狀態(tài)表達、言者態(tài)度表達、情感表達和獨立實施互動行為。《現(xiàn)代漢語詞典》第7版對嘆詞的單句例釋體現(xiàn)了嘆詞用法的互動性,基于上述表達功能分析,辭書在嘆詞的釋義模式上仍可再做優(yōu)化。

關(guān)鍵詞 嘆詞 認識狀態(tài)表達 態(tài)度表達 情感表達 互動行為實施

一、 引 言

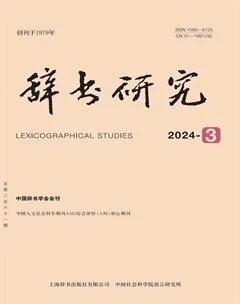

漢語嘆詞雖然形式簡短,但是用法比較復(fù)雜。考察《現(xiàn)代漢語詞典》第7版(以下簡稱《現(xiàn)漢》)所收錄嘆詞的釋義(見表1),我們發(fā)現(xiàn):

1. 同一個詞形說成不同聲調(diào)時,用法不同。比如“啊”分別標注為陰平、陽平、上聲,用法為“表示驚異或贊嘆”“表示追問”和“表示驚疑”。

2. 即使說成相同的聲調(diào),音長不同,用法也會存在差異。比如“啊”說成去聲時,音較短“表示應(yīng)諾”,音較長“表示明白過來”和“表示贊嘆或驚異”。

不僅僅是“啊”,其他嘆詞也有類似的情況:[ai]、[e?]、[xa?]、[x?]、[xe?]、[io]、[o?]、[m?]、[? ?a]、[? ?o],由音長和語調(diào)配合構(gòu)成不同音律特征,包括(短/長)平調(diào)、高(短/長)平調(diào)、(短/長)升調(diào)、(短/長)降調(diào)、曲折調(diào)、平調(diào)和無調(diào)。(劉一之 2022)這與一般所述同形詞的表現(xiàn)是全然不同的。

3. 不同嘆詞可以解釋為同一用法。如《現(xiàn)漢》中“表示驚訝”的嘆詞就有“哎”“哎呀”“哎喲”“嗬”“呵”“嚯”“嚄”“”八個。

縱觀嘆詞的釋義,有兩方面值得注意:

第一,嘆詞用法涉及不同表達層面,比如“了解、醒悟、明白”等釋義側(cè)重言者的認識表達,而“得意、滿意、不耐煩”等釋義側(cè)重言者的情感表達,而有的釋義(比如“驚訝”)兼有認識和情感的解讀。

第二,嘆詞用法的解讀在很大程度上依賴于語境。《現(xiàn)漢》嘆詞的釋義例句,通常以嘆詞作為句首成分,然后添加后續(xù)句明示嘆詞的表達內(nèi)容,如“噯,早知如此,我就不去了”。

正如趙元任先生(1979)所述,“嘆詞沒有固定的字調(diào),但是有一定的語調(diào)”,這已基本成為學(xué)界的共識。《現(xiàn)漢》采用字調(diào)標注嘆詞的做法,可以方便教學(xué)等應(yīng)用場景。《現(xiàn)漢》以及多數(shù)語文辭書也都是通過字形確立詞匯的同一性。但是,由于嘆詞的語音形式本質(zhì)是語調(diào),嘆詞使用中的語音表現(xiàn)也與字調(diào)所體現(xiàn)出的穩(wěn)定性截然不同。[3]嘆詞的語調(diào)表現(xiàn)多樣,四聲標調(diào)不能完全反映。(徐世榮 1983;謝仁友 2008;鄧文靖,石鋒 2019)

因此,本文主要討論兩方面的問題:1) 漢語嘆詞的用法至少包含幾個層面?不同層面之間具有怎樣的關(guān)聯(lián)?2) 嘆詞不同層面用法在自然口語對話中呈現(xiàn)怎樣的分布?[4]

二、 從釋義看互動功能

從互動角度看,嘆詞對言談互動語境的依賴程度存在差異:一類較少依賴言談對象,側(cè)重言者自我表達,另一類高度依賴言談對象,側(cè)重交際互動。

所謂較少依賴言談對象是指嘆詞用于對情境的回應(yīng)反映(而非話語的回應(yīng)),通過嘆詞表達個人具體的認識和感受,發(fā)出感嘆。《現(xiàn)漢》中嘆詞釋義的例句,以這種指向言者自身的非互動表達與自我感嘆為主,如看到美麗的風(fēng)景,使用“啊”贊嘆 。[5]所謂高度依賴言談對象是指言者用嘆詞作為始發(fā)語,希望對方給予回應(yīng);或者嘆詞用作回應(yīng)語,基于對方話語或行為做出關(guān)聯(lián)性回應(yīng)。也就是說,對語境的依賴程度也體現(xiàn)在嘆詞在對話序列(sequece)[6]中的分布差異。

根據(jù)對回應(yīng)的依賴程度,嘆詞的表達功能層級涉及認識狀態(tài)[7]表達、態(tài)度表達、情感表達、互動行為實施。從序列位置來看,嘆詞用于認識狀態(tài)表達、情感表達、實施互動行為時,既可以用于始發(fā)語也可以用于回應(yīng)語;嘆詞用于言者態(tài)度表達,主要用于回應(yīng)語。下面逐一說明。

(一) 認識狀態(tài)表達

隨著言談進程的展開和討論話題的差異,參與者的認識狀態(tài)不斷發(fā)生變化。標示認識狀態(tài)表達的嘆詞包括“噢”、“哦”、“”、[8]“啊”。

《現(xiàn)漢》中與認識狀態(tài)表達相關(guān)的釋義,有“醒悟”“了解”“明白過來”“領(lǐng)會”。雖然這些釋義均與“認識狀態(tài)的改變”(change of state,Heritage 1984)有關(guān),但具體表現(xiàn)不同。

“表示了解”“表示領(lǐng)會”與言者全新認識的獲得有關(guān)。這一用法的嘆詞常用于對告知行為的回應(yīng)。當言者對對方講述的信息沒有相應(yīng)的知識儲備時,該信息在聽話人看來就是全新的信息(newsworthy),此時言者從對該信息完全不知曉到知曉,認識狀態(tài)發(fā)生變化。

(1) 01 Y: 你-你們什么-在::開什么展銷會啊.

02 X: f-還是賣房啊.

03→Y: 噢_就是你們那公司賣房是吧.

04 X: 對對對.

例(1)X對疑問焦點“什么”做出回應(yīng)后,Y使用“噢”表示接收并了解了這一信息,繼而進一步向?qū)Ψ綄で蟠_認。這一序列中Y和X的知識不對稱,發(fā)起的疑問屬于受話人領(lǐng)域內(nèi)的事件(B-events),[9]因此Y處于認識梯度(epistemic gradient)相對較低的位置,對方給予回應(yīng)后,A認識狀態(tài)發(fā)生改變。

“表示醒悟”“明白過來”,涉及認識激活和認識更新兩種情況。[10]前者指說話人對言談內(nèi)容本身具有一定認識,待可及信息激活后,個人認識狀態(tài)改變。后者指言者的固有認識或先前判斷與事實存在偏差,通過對方解釋,言者明白過來。

(2) 01 Q: 那個跟-跟其他女同事? 12 F: 嗯是啊[聽他這么說.

02 跟你那個經(jīng)理怎么樣.? ? ? ? 13 Q: [嗯

03 (1.4)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 14 F: 助他理了.

04 F: 哪個經(jīng)理.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15 (.)

05 Q: 你[不有個什么]市場=? 16 Q: 呣_

06→F: [>噢<那個啊].? ? ? ? ? ? 17 (1.3)

07 Q:=經(jīng)理嗎你不是助理嗎?? ? ? 18 F: 一個::一個屬猴的

08 F: 啊;? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 19 小女孩兒.

09 (.)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20 (0.7)

10 F: 噢噢;? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 21→Q: >噢<是個女孩兒啊.

11 Q: 你不給她當助理嘛heh? ? ?22 F: 啊:;

例(2)第06行“噢”和第21行“噢”都標示言者認識狀態(tài)改變,但是第06行“噢”標示F在Q的信息提示下認識激活,F(xiàn)認識領(lǐng)域內(nèi)的指稱對象識別成功。第21行的“噢”則是標示Q認識更新,即F的回答(第18行)與Q先前的判斷(經(jīng)理的年齡)存在偏差,Q的認識理解發(fā)生更新。

(二) 態(tài)度表達[11]

從對話整體過程來看,態(tài)度表達可以針對言談對象本身實施的行為,也可以針對討論中涉及的事實和觀點。從詞典釋義看,與態(tài)度表達有關(guān)的釋義主要是“同意”“不認可”“不同意”。但是實際對話中,態(tài)度并非截然二分,而且同意的程度也存在差異。例如:

(3) 01 B: 還有一個呢小孩子呢教? ? 16 B: 自己去看(.)你要給他壓力.

02 育呢要抓緊[一點也不能? ? ?17 我覺得.

03 S: [噢我抓(x)?18→S: ?`哎::【669ms】

04 B: =嬌養(yǎng)他.我就-呃對[而? ? ? 19 B: 你得你[得盯著他]

05 S: [你懂吧.? ? ? ? ? ? 20 S: [爸爸就這個]意思.

06 B: 而且我[從? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?21 B: 你得[給他壓力]

07 S: [小孩不要[嬌養(yǎng)? ? ? ?22 S: [爸爸講]的這個-

08 B: [而且我? ? ? ? ? ? ? ? ? 23 B: 不能[講什么你]高興=

09 從這個::二姐這個? ? ? ? ? ?24→S: [哎::;]【571ms】

10→S: 哎; 【259ms】? ? ? ? ? ? ? ? 25 B: =怎么樣就怎么樣

11 B: 身上我看到這小[孩]? ? ? ?26 你得給我完=

12→S: ? [哎;]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 27→S: =?`哎::對了.【566ms】

13 B: 還是要就是[學(xué)]習(xí)上=? ? ?28 B: 這[個]

14→S: [哎;]【234ms】? ? ? ? 29→S: [哎]::; 【476ms】

15 B: =那么::就是.h>啊<讓他(.) 30 B: 這里人我發(fā)現(xiàn)很奇怪.

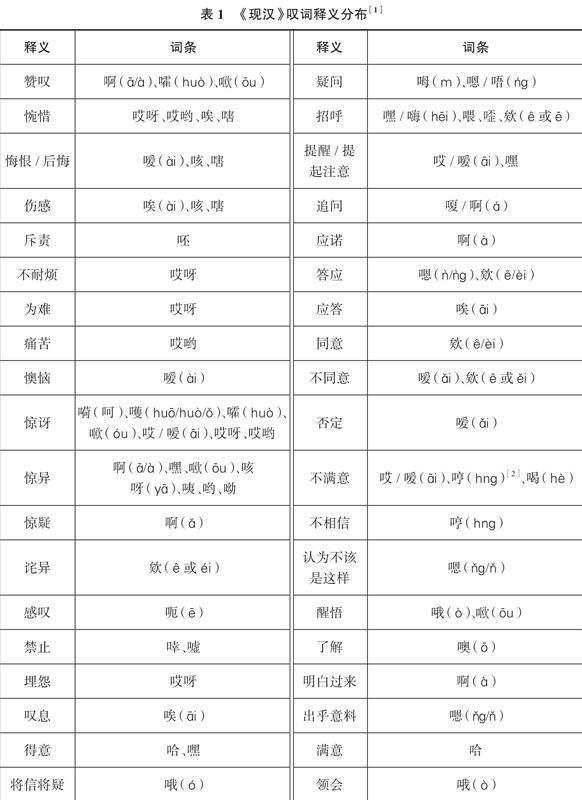

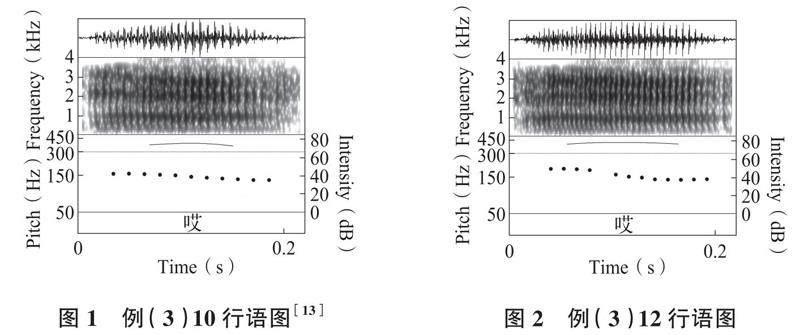

例(3)B是主要說話人,S以附和回應(yīng)為主。S多次使用“哎”進行回應(yīng),但是表達功能不同。其中第10、12、14行的“哎”相同,用作支持對方繼續(xù)講述,保持敘述的一致性,三者韻律表現(xiàn)基本一致:時長較短(0.25s左右)且語調(diào)曲拱都呈低降調(diào)。詳見圖1—圖3:這有別于第18、24、27、29行的“哎”。[12]

第18行和第27行的“哎”用于表達對對方觀點的贊同,“哎”語音上有明顯延長,語調(diào)平緩上升然后下降,從聲波圖以及頻譜圖顏色的深淺也可以看出,表達贊同的“哎”高頻的能量較強(參見圖4、圖5)。另外,第27行的“哎”與后續(xù)話語“對了”共現(xiàn),也強化了S對B觀點的認同以及立場趨同。這些特征與支持對方繼續(xù)講述的“哎”的表現(xiàn)都有明顯差異。

即使語調(diào)沒有上揚趨勢,音長有所延長且音強較強,“哎”也可以表示言者贊同(參見圖6、圖7),對比圖1至圖3有明顯差異。

“哎呦”用于雙方意見不一致的序列中,可以標示言者認識權(quán)威。(Wu 2018)我們注意到,“哎呀”還可以用于回應(yīng)對方自貶(self-deprecation)行為,標示言者不認同的態(tài)度。自貶與一般評價不同,不同意或不贊成是優(yōu)先的回應(yīng)。(Pomerantz 1984)例如:

(4) 01 G: 慢慢兒吧(.)只好.hh? ? ?09 G: 其實你看現(xiàn)在這不都是

02 唉;你要能先-先有一件事? ? 10 這樣么誰一[事成什么]

03 辦好了也能好點兒[嚎].? ? ?11 L: [( )是:人家什]么

04 L: [對啊]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?12 問題都解決了我好像什么

05 我是一事無成? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?13 問題都沒[解決].

06 這叫這個挫敗感哪(h).? ? ? ?14 G: [誰什]么問題都

07→G: [哎呀]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15 解決了都差不多(.)真的.

08 L: [heh ]heh

例(4)L向G講述最近工作和生活上的困擾。G使用“哎呀”標示言者不認同L一事無成,并通過轉(zhuǎn)移評價對象,擴大不如意對象的范圍(09—10行,14—15行),與對方實現(xiàn)共情。

“哎呀”還可用于對贊揚行為的回應(yīng),(張瑞祥 2023)不同序列位置的“哎呀”關(guān)聯(lián)的行為類型不同,也決定了其不同的功能解讀。

(三) 情感表達

所謂情感表達,既可以是說話人自我抒發(fā)情感,[14]也可以是就對方講述的經(jīng)歷回應(yīng)、傳遞個人的感受,與對方的情感表達產(chǎn)生某種共鳴。從對話序列位置來看,前者用于始發(fā)話輪,后者用于回應(yīng)話輪。

《現(xiàn)漢》中與情感表達有關(guān)的釋義,涉及積極情感和消極情感,一部分是純粹的情感表達,另一部分是多個層面融合的結(jié)果,如“驚訝”和“驚異”相關(guān)的表達往往涉及多個層面(詳見下文第三節(jié)的探討)。消極情感一般是純粹的情感表達,雖然與消極情感有關(guān)的釋義較多(參看表1),但相關(guān)釋義的嘆詞數(shù)量有限(“唉”“咳”“嗐”“呸”“哼”“哎呀”)。

《現(xiàn)漢》中“哎呀”有一種用法是“表示為難”,如:“哎呀,這事不好辦哪!”但是,自然口語對話中我們發(fā)現(xiàn)還有下例這樣的情況。

(5) 01 N: 還有一件事兒我跟你講[這]事兒我也不好意思說=

02 R: [嗯];

03 N: =但是人家跟我說了讓我托了我說我也就跟你說[.h小冰講了讓(h)你在=

04 R: [行.

05 N: =.h小冰說的.h說讓你在那邊兒給她介紹個男朋友heh heh

06→R: h.哎呀這不好辦嘛我到處推薦我把你們照片到處的賣heh heh

例(5)R面對N敏感問題的請求,以“哎呀”開啟話輪(第06行),舒緩對方的顧慮,沖淡對方擔憂的困難,互動性較強,是針對對方顧慮的明確表達。“哎呀”的解讀似乎是“表示容易”,而非“表示為難”。這兩種看似完全相反的解讀,實際體現(xiàn)了“哎呀”的互動屬性差異。《現(xiàn)漢》“哎呀”“表示為難”的舉例,側(cè)重指向言者自身,說話人自我感嘆事件的難度,強調(diào)個人顧慮,互動屬性較弱。例(5)“哎呀”互動屬性較強。[15]

而且例(5)即使刪除“哎呀”,后續(xù)句依然有輕松容易的解讀,說明 “哎呀”的功能解讀為“輕松容易”并不合適。也就是說,“哎呀”并非與事情的難易有關(guān),而是與說話態(tài)度有關(guān)。這里的關(guān)鍵是“哎呀”標示對方顧慮不適宜,無需擔憂。而且,“哎呀”的這種用法還有一個典型的特征,“哎”前有較強的送氣音,因此聽起來更像“嗨呀”,利用這一韻律表現(xiàn)差異,也可將這種用法與《現(xiàn)漢》中的舉例區(qū)別開來。

(四) 互動行為實施

言談交際中,說話人不僅可以通過語言傳遞信息,也可以通過語言實施某種交際行為。[16]嘆詞不是一個附著型虛詞,它可以獨立運用,在對話中用以實施互動行為。《現(xiàn)漢》對嘆詞的釋義也體現(xiàn)了嘆詞的這一特點。獨立實施行為的嘆詞主要包括:

①應(yīng)答類:應(yīng)諾、答應(yīng)(如:啊、嗯、哎、欸)[17]

②詢問類:疑問、追問(如:啊、嗯、呣、嗄)

③呼喚類:招呼、提醒(如:哎、欸、嘿、喂)

④否決類:斥責(zé)、埋怨、禁止(如:呸、噓)

從釋義看,嘆詞可以獨立實施的交際行為類型并不多,而且承擔這些行為的語言形式也相對集中。[18]從序列位置看,這些行為中除了應(yīng)答類嘆詞僅能用作回應(yīng)語位置,其他各類行為,既可以用于始發(fā)語,也可以用于回應(yīng)語。部分行為甚至可以構(gòu)成鏡像關(guān)系,如“招呼”和“抱怨”,始發(fā)行為和回應(yīng)行為可以是同一行為類型。嘆詞與行為的實施密切關(guān)聯(lián),這也是漢語嘆詞研究中,認為其表義作用不僅僅是感嘆的主要原因。(劉丹青 2011)

《現(xiàn)漢》釋義區(qū)分“疑問”和“追問”,升調(diào)“啊”為“追問”,升調(diào)“嗯”為“疑問”。但是升調(diào)“嗯”和“啊”的舉例相同,后續(xù)語均是“你說什么”。

(6) 啊?你明天到底去不去呀?(《現(xiàn)漢》)

(7) 啊?你說什么?(《現(xiàn)漢》)

上面兩例展示了嘆詞“啊”用作追問時的兩種不同功能。例(6)通常出現(xiàn)在對方?jīng)]有給出回應(yīng)時,說話人以此形式重復(fù)疑問,要求對方給出明確回應(yīng)。例(7)則一般出現(xiàn)在沒有聽清對方的話語內(nèi)容時,用于他發(fā)修復(fù)(other-initiated repair)。自然口語對話中,這兩種功能所處的具體序列位置不同。

雖然僅使用“呣、嗯、啊、哎”等嘆詞可以對尋求確認的疑問形式回應(yīng),(謝心陽 2021)但如果疑問形式用于尋求認同,只使用單詞型回應(yīng)就不夠充分,對方需要進一步追問并要求明確回應(yīng)。例如:

(8) 01 M: 你就聽我的好不[好啊]. 09 M: 對不對啊.

02 S: ? ? ? ? ? ?[嗯好]好 10 S: °呣°.

03 好那[就(這樣) 11 (1.4)

04 M: [你就咚出來一個念 12→M: 啊,

05 M: 現(xiàn)在就回來現(xiàn)在回來你可 13 S: 那行.

06 可是成了兩手空空回去了. 14 (1.1)

07 (1.3) 15→M: 啊,

08 S: 行. 16 S: 行啊>我知道<.

例(8)中,單詞型回應(yīng)形式(第08、10行)以及疊連使用“好”(第02行),均能證明兒子S對母親M的建議只是勉強接受和敷衍回應(yīng)。為了懇求S接受建議,M頻繁追問(第12和15行“啊”)。

綜上所述,我們將《現(xiàn)漢》嘆詞釋義歸納為認識狀態(tài)表達、態(tài)度表達、情感表達與獨立實施互動行為。《現(xiàn)漢》中的有些釋義體現(xiàn)了特定嘆詞的不同功能類型。例如“埋怨”,既是一種交際行為(要求有言談對象的反饋),也可解讀為情感表達(不依賴特定的互動對象)。不過,這屬于內(nèi)涵解讀多重性,并不涉及層面之間的關(guān)聯(lián)。我們所說的層面之間的關(guān)聯(lián),指一個詞形的不同釋義涉及多個層面,以及某個釋義所體現(xiàn)的多層面關(guān)聯(lián)。《現(xiàn)漢》中具有多個釋義的嘆詞有“啊、哎、哎呀、哎、噯、唉、噢、、嗯、嘿、欸”。有些釋義,從表面上看屬于某個層面,其實只不過是該層面作為最終結(jié)果呈現(xiàn)出來,更加外顯,背后有可能還有其他層面發(fā)揮作用。

三、 從分層看關(guān)聯(lián)

對嘆詞的釋義中,“驚訝、驚異、出乎意料”顯然屬于情感或情緒。這種情緒的產(chǎn)生與言者的預(yù)期[19]密切相關(guān)。“出乎意料”側(cè)重“沒有預(yù)期到”(樂耀 2020);“驚訝”和“驚異”既有可能是“沒有預(yù)期到”,也可能是與先前預(yù)期相反。也就是說,這些嘆詞的使用還表達了與言者的認識不一致。

意外范疇的研究經(jīng)常涉及驚訝和驚異的探討。(Aikhenvald 2012;陳振宇,杜克華 2015;強星娜 2017;胡承佼 2018;樂耀 2020)表達意外總是不可避免與說話人的認識密切相關(guān),因此,驚訝和驚異并非絕對意義的情感表達,而是體現(xiàn)了言者認識狀態(tài)表達和情感表達的融合。聽話人接收信息,認識發(fā)生變化后,產(chǎn)生詫異的情感情緒。認識和情感屬于一個連續(xù)統(tǒng),并非決然對立,在某些對話語境中會存在交融的情況。(Reber 2012)認識狀態(tài)的改變,外顯表現(xiàn)為情感態(tài)度的表達。情感立場更加關(guān)注外在的展現(xiàn)。(Couper-Kuhlen & Selting 2018)

“驚疑”則涉及三個層面:1) 預(yù)期與事實的差異使得言者認識狀態(tài)發(fā)生變化;2) 產(chǎn)生驚異的情緒;3) 進而引發(fā)疑問的行為。驚異是言者認識改變的浮現(xiàn)意義,通過疑問的行為展現(xiàn)出來,三個層面融為一體。[20]

(9) 01 G: 那你得等多久? 11 G: 不是說一兩個月你能-

02 L: 綠卡啊? ? ? ? ? ? ? ? ?12 能就-就能弄完哪?

03 G: 嗯. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?13 (1.2)

04 L: 哎呦我覺得要是- ? ?14 L: 綠卡啊,

05 G: 一兩個月. ? ? ? ? ? ? ?15 G: 嗯.

06 L: 就辦(.)百分之百要能辦 16 L: 綠卡怎么會那么快?

07 下來我覺得得兩年. ? ? ? ? ? ? 17 G: (xx)噢對你不是那種哈.

08→G: 啊::? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?18 不是什么他們那種叫什

09 ? (0.8) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?19 么什么保護卡.

10 L: 因為.h

例(9)L辦綠卡花費的時間(第07行)超出了G的預(yù)期(第5行),G感到詫異,使用升調(diào)的“啊”伴隨語音上的延長。這種驚異所伴隨的韻律特征,L將它識解為一種疑問行為,第10行L產(chǎn)出“因為”,試圖進一步闡釋,也可以證明。

《現(xiàn)漢》與積極情感有關(guān)的嘆詞釋義只有“贊嘆”。雖然很多情況下贊嘆屬于純粹的情感表達,但贊嘆有時也與言者認識狀態(tài)有關(guān),可以看作驚異的外在表現(xiàn),用于對事實與自己預(yù)想不一致時的回應(yīng)。例如:

(10) 01 L: 我跑到他們家去她找了幾個朋友來幫我-幫我準備你知道嗎.=

02 G: =啊啊哎;還是挺好挺幫忙的[哈].

03→L: [呀];特:幫忙很少見這么幫忙[的其實]=

04 G: [嗯嗯]

05 L: =當時不是太::熟悉呀.

例(10)L使用降調(diào)的“呀”明示自己贊嘆的情感,然后做出具體的解釋,后續(xù)話語中,不僅升級評價(“特”替換“挺”),標示個人認識權(quán)威,而且“很少見”“其實”的使用也體現(xiàn)了事件的發(fā)展與L既有的預(yù)期不同。這里的“呀”所表現(xiàn)出的贊嘆,是由言者認識狀態(tài)改變所引發(fā)的驚異情緒,并進一步顯化為情感表達。

情感表達與態(tài)度表達之間也有一定關(guān)聯(lián)。說話人可以在表達觀點認同與否的基礎(chǔ)上,附加某種情感,或者借某種情感體現(xiàn)自己的態(tài)度。這樣就形成了某些嘆詞兼有兩個層面的用法。比如例(4)“哎呀”的使用既是不認同對方的觀點,同時也是對對方自貶行為的共情回應(yīng)。

另外,表示“不滿意”也是態(tài)度表達和情感表達兩個層面疊加的體現(xiàn),即言者不認同對方行為的同時情感上也有所宣泄。通過引發(fā)共情回應(yīng)或者展示共情回應(yīng),實現(xiàn)言談參與者之間的立場認同,也體現(xiàn)了言談參與者之間的交互主觀性。

四、 結(jié) 語

盡管嘆詞用法紛繁復(fù)雜,但是從互動功能看仍舊可以歸納出上述幾個不同的功能層面。本文基于嘆詞在口語交際中的用法,將嘆詞的功能歸納為四點,即:認識狀態(tài)表達、言者態(tài)度表達、情感表達和獨立實施互動行為。事實上,無論是分類還是歸類,都是將某類詞的用法(或釋義)看成是語義理解的成品和結(jié)果,是根據(jù)某一標準或某些標準劃分的靜態(tài)范疇,而分層則是一個語義理解和構(gòu)建的在線生成的動態(tài)過程。(方梅,樂耀 2017)從言談交際視角來看,言者根據(jù)表達需要選用不同的嘆詞,從互動行為視角刻畫嘆詞的功能,有利于揭示嘆詞揭示不同用法之間的關(guān)聯(lián)與差異。[21]

嘆詞有別于其他虛詞,可以獨立實施交際行為。目前詞典中嘆詞用“表示……”的釋義模式,與其他類別的虛詞釋義模式形同。比如,《現(xiàn)漢》中對“啊”的釋義,陰平、陽平、上聲用法分別解釋為“表示驚異或贊嘆”“表示追問”和“表示驚疑”,如果從嘆詞承載的互動功能出發(fā),完全可以將嘆詞釋義與其他虛詞區(qū)別開來,將“表示” 換作“表達”或者“用于”。具體來說,認識狀態(tài)表達、言者態(tài)度表達、情感表達三類嘆詞,釋義為“表達……”,獨立實施互動行為的,釋義作“用于……”。

轉(zhuǎn)寫符號

→ 標注行 heh 笑聲

_ /,/ ; / ?` 低平調(diào)/微升調(diào)/低降調(diào)/升降調(diào) x(h)x(h) 邊說邊笑

. 話輪結(jié)束 : :: 語音延長

(.) 小于0.2秒的短停頓 tsk 咂嘴/舌音

(數(shù)字) 超過0.2秒的停頓 (? ) 無法識別具體話語

.h 吸氣聲 = 表示說話人沒有停頓間隔

h. 出氣聲 °xxx° 話語成分音量很小

- 話語截斷 xx [ ] 話語交疊 >xxx< 語速加快 附 注 [1] 統(tǒng)計基于《現(xiàn)漢》,我們僅統(tǒng)計原生嘆詞(primary interjection)。對“好家伙”這一類次生嘆詞不做統(tǒng)計。《現(xiàn)漢》中嘆詞的釋義模式均為“表示……”,因此表格中省略搭頭詞“表示”。 [2] 《現(xiàn)漢》只有hng一個注音。胡明揚(1987)84指出hm/hng這兩個音僅僅是閉口和開口的區(qū)別。 [3] 確定嘆詞的同一性,應(yīng)以同音為標準,而不應(yīng)以同形為標準。這一點承蒙張伯江老師在論文答辯中指出。 [4] 本文語料取自美國語料共建會(LDC)漢語口語對話語料。 [5] 本文考察的語料為對話而非獨白,因此暫不考察對情境回應(yīng)的嘆詞。 [6] 對話和行為總是按照序列方式組織起來,序列是活動(activity)得以完成的載體。(Schegloff 2007) [7] 認識狀態(tài)(epistemic state),主要涉及兩個方面的內(nèi)容:一是言談雙方的信息領(lǐng)域(territory of information),即對言談內(nèi)容本身所掌握的知識;二是交際雙方在信息傳遞過程中對信息的知曉程度發(fā)生變化,既可能從完全不知曉到知曉,也可能從相對知曉到知曉。 [8] ou/ao 之別是開口度的差異,書面寫作“”和“噢”。(胡明揚 1987)83英語oh和漢語“”發(fā)音相似,但是英語的oh和漢語的“哦”發(fā)音不同,前者是復(fù)元音,而漢語的“哦”是單元音。(Chao 1968)需要說明的是,自然語流中“噢”的發(fā)音極少是標準圓唇元音[o],而是接近[?]或[?],為了統(tǒng)一轉(zhuǎn)寫,本文暫且選用字形“噢”代表實際發(fā)音接近[o]的嘆詞。 [9] “A、B-events”理論由Labov和Fanshel(1977)提出,將事件信息分為四類:1) 說話人認識領(lǐng)域的事件(A-events);2) 受話人認識領(lǐng)域事件(B-events);3) 對話人共知事件(AB-events); 4) 常識信息(O-events)。更多細節(jié)可參看張文賢和樂耀(2018)的研究和介紹。 [10] 認識激活和認識更新是在認識獲得基礎(chǔ)上發(fā)生的。承蒙完權(quán)老師提醒這一點。 [11] 此處的態(tài)度表達指言者對對方話語內(nèi)容或行為的態(tài)度,不涉及情感因素。 [12] 雖然二人話語交疊,但音頻是雙聲道錄制,可以通過Praat提取S的單聲道音頻進行分析。 [13] 復(fù)合語圖中實心圓點曲線為音高曲線,平滑的實線曲線是音強曲線,下同。 [14] 雖然獨白敘述中有時也會涉及情感表達,但由于敘述過程中并無真實的交際對象,只是虛擬受眾構(gòu)建言聽雙方的互動,所以這種情感表達有較強戲劇性,與交際中的情感表達之間仍然有一定的差異。 [15] 承蒙張伯江老師在論文答辯中指正關(guān)于例(5)的分析。 [16] 交際行為(social action)是一個開放的類別,與言語行為(speech acts)不完全相同。“言語行為研究是從言者意圖出發(fā),社會行為強調(diào)可以被觀察。”(方梅等 2018) [17] 應(yīng)答行為作為一個大的類別,并非如詞典釋義總結(jié)的釋義“應(yīng)諾”和“答應(yīng)”這樣簡單,而是針對始發(fā)類型的不同表現(xiàn)出具體差異。(謝心陽 2021)我們主要根據(jù)嘆詞通過應(yīng)答這種方式實施的行為進行考察。另外,應(yīng)答類嘆詞在實際對話中不僅僅只是用作應(yīng)答行為,還與態(tài)度表達以及對話中的修復(fù)慣例有關(guān),可參看張瑞祥(2022)。 [18] 自然口語對話中,嘆詞還可以用于關(guān)聯(lián)不同行為,發(fā)揮行為調(diào)控和言談組織的功能。(張瑞祥 2022)受限于《現(xiàn)漢》虛詞的釋義模式,無法體現(xiàn)這類用法。 [19] 樂耀(2020)提到幾組相似的預(yù)期概念之間的差異,包括與預(yù)期無關(guān)(nonexpectation)、反預(yù)期(counter-expectation)、與已有預(yù)期相反(anti-expectancy)和沒有預(yù)期到(unexpected)。 [20] 樂耀(2020)介紹Aikhenvald(2012)關(guān)于“意外范疇”的研究時,提到“意外范疇的語義范圍包括:1)突然發(fā)現(xiàn)、突然領(lǐng)悟或意識到;2)驚訝;3)毫無思想準備;4)反預(yù)期;5)新信息”。既然五個方面都屬于意外范疇,彼此之間必然存在不可分割的關(guān)系。也就是說,當情感表現(xiàn)特征為“驚訝”時,總是和認識狀態(tài)有一定關(guān)聯(lián)。 [21] 完權(quán)、李心言(2023)也從互動交際角度探討了嘆詞作為社會互動資源的功能譜系。 參考文獻 1. 徐世榮.嘆詞注音時能夠使用字調(diào)符號嗎?.中國語文通訊,1983(3). 2. 陳振宇,杜克華.意外范疇:關(guān)于感嘆、疑問、否定之間的語用遷移的研究.當代修辭學(xué),2015 (5). 3. 鄧文婧,石鋒.嘆詞與單字調(diào)音高特征辨析——兼談嘆詞的標調(diào).當代語言學(xué),2019(1). 4. 方梅,樂耀.規(guī)約化與立場表達.北京:北京大學(xué)出版社,2017:122. 5. 方梅,李先銀,謝心陽.互動語言學(xué)與互動視角的漢語研究.語言教學(xué)與研究,2018(3). 6. 胡承佼.意外范疇與現(xiàn)代漢語意外范疇的實現(xiàn)形式.華文教學(xué)與研究,2018(1). 7. 胡明揚.北京話初探.北京:商務(wù)印書館,1987. 8. 劉丹青.嘆詞的本質(zhì)——代句詞.世界漢語教學(xué),2011(2). 9. 劉一之.北京話語法.北京:北京大學(xué)出版社,2022:262-280. 10. 陸萍,李知沅,陶紅印.現(xiàn)代漢語口語中特殊話語語音成分的轉(zhuǎn)寫研究.語言科學(xué),2014(2). 11. 強星娜.意外范疇研究述評.語言教學(xué)與研究,2017(6). 12. 完權(quán),李心言.作為社會互動資源的嘆詞.漢語學(xué)報,2023(3). 13. 謝心陽.問與答:形式與功能的不對稱.北京:社科文獻出版社,2021:43. 14. 謝仁友.嘆詞的本質(zhì)特點、注音和詞形.辭書研究,2008(3). 15. 樂耀.國外傳信范疇研究的新進展及理論思考.當代語言學(xué),2020(3). 16. 張文賢,樂耀.漢語反問句在會話交際中的信息調(diào)節(jié)功能分析.語言科學(xué),2018(2). 17. 張瑞祥.基于漢語自然口語對話的嘆詞互動研究.中國社會科學(xué)院大學(xué)博士學(xué)位論文,2022. 18. 張瑞祥,方梅.從互動交際視角看嘆詞“呦”的話語功能.南開語言學(xué)刊,2023(1). 19. 張瑞祥.互動視角的嘆詞研究.當代語言學(xué),2023(2). 20. 趙元任.漢語口語語法.北京:商務(wù)印書館,1979:368. 21. 中國社會科學(xué)院語言研究所詞典編輯室編.現(xiàn)代漢語詞典(第7版).北京:商務(wù)印書館,2016. 22. Aikhenvald Al Y. The Essence of Mirativity. Linguistic Typology,2012(16):435-485. 23. Chao Yuan Ren(趙元任). A Grammar of Spoken Chinese,Berkeley & Los Angeles:University of California Press,1968:817. 24. Couper-Kuhlen E,Selting M. Interactional Linguistics:Studying Language in Social Interaction. Cambridge:Cambridge University Press,2018:Online Chapter C. 25. Heritage J. A Change-of-state Token and Aspects of Its Sequential Placement. //Atkinson J,Heritage J. (eds.) Structures of Social Action:Studies in Conversation Analysis. Cambridge:Cambridge University Press,1984:299-345. 26. Labov W,F(xiàn)anshel D. Therapeutic Discourse:Psychotherapy as Conversation. New York:Academic Press,1977. 27. Pomerantz A M. Agreeing and Disagreeing with Assessments:Some Features of Preferred/Dispreferred Turn Shape. //Atkinson J M,Heritage J. (eds). Structures of Social Action:Studies in Conversation Analysis. Cambridge:Cambridge University Press,1984:57-101. 28. Reber E. Affectivity in Interaction:Sound Objects in English. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company,2012:36. 29. Schegloff E A. Sequence Organization in Interaction:A Primer in Conversation Analysis(Vol. 1). Cambridge:Cambridge University Press,2007:2. 30. Wu R R. Indexing Epistemic Authority/Primacy in Mandarin Conversation:Aiyou-prefacing as an Interactional Resource. Journal of Pragmatics,2018(131):30-53. (張瑞祥 西安外國語大學(xué)中國語言文學(xué)學(xué)院 陜西 710128;方 梅 中國社會科學(xué)院大學(xué)/中國社會科學(xué)院語言研究所 北京 100732) (責(zé)任編輯 馬 沙) * 本文為國家社會科學(xué)基金重大項目“漢語自然口語對話的互動語言學(xué)研究”(項目編號20&ZD295)的階段性成果。論文初稿是第一作者博士學(xué)位論文(《基于漢語自然口語對話的嘆詞互動研究》,2022年5月)的一部分,感謝博士論文答辯委員會各位先生提出的寶貴意見。感謝陶紅印、完權(quán)、樂耀、方迪幾位先生閱讀初稿并指正多處。文中若有錯誤,由筆者負責(zé)。