項目式學習在初中道德與法治學科中的應用

蓋曉梅 賈倩

摘要:在新課標背景下,初中道德與法治教學模式亟需變革,教師的教育理念必須先行轉化。項目式學習注重培養學生的迭代思維,讓深度學習發生。本文以項目式學習在“堅持改革開放”教學中的實踐為例,嘗試進行項目式學習的課堂探究,從項目確定、情境設置、驅動性問題、成果展示、評價反思等方面進行了詳細闡述,為項目式學習在初中道德與法治課的實踐提供了指導。

關鍵詞:項目式學習;驅動性問題;深度學習;改革開放

項目式學習是指學生在一段時間內對與學科或跨學科有關的驅動性問題進行深入持續的探索,在調動所有知識、能力、品質等創造性地解決新問題、形成公開成果的過程中,形成對核心知識和學習歷程的深刻理解,能夠在新情境中進行遷移。

項目式學習強調課堂的生成性,重在培養學生的創新性思維,引導學生在真實的情境中解決問題,有利于造就拔尖創新人才,促進我國教育高質量發展。《義務教育道德與法治課程標準(2022年版)》(以下通稱“新課標”)在教學建議中提到,要豐富學生實踐體驗,促進知行合一。教師要積極探索議題式、體驗式、項目式等多種教學方法,引導學生參與體驗,促進感悟與建構。項目式學習的特點之一就是將本質問題轉化為驅動性問題,遵循新課標中的“堅持問題導向”原則,驅動性問題更符合學生的身心發展和認知規律,凸顯學生的主體地位。在項目式學習中,學生的選擇權和發言權也是重要的特點,更加關注學生的個性化、多樣化的學習和發展需求等。

一、項目式學習的實施路徑

教師可從項目確定、情境設置、驅動性問題、成果展示、評價反思等方面嘗試將項目式學習應用到初中道德與法治課堂實踐與探究中,以下是項目學習的實施路徑。

(一)構思項目內容,預設可視化成果

緊貼時代要求、反映時代特征、扎根學生生活是道德與法治課程教學的基本要求,是提升課程教育教學吸引力和實效性的必然要求,這就要求教師不斷豐富和拓展課程教學內容,基于新課標、教材、學情等多方面因素來構思項目內容。項目內容可以來源于生活,也可以是社會熱點等。

教師可把黨的二十大精神有效融入道德與法治課堂,更好地用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人,擬定以大單元教學為目標,引導學生堅定政治認同,參與思考國家大事,關注國家發展變化,并制定了“奏響奮進音符,關注黨的二十大盛會”的單元學習任務。“堅持改革開放”一課是單元主題下的課時項目,教師可圍繞教材這一課的內容,開展繪就改革開放美好畫卷的項目式學習。項目內容指向新課標,同時鏈接當下的社會熱點事件。

在項目式學習中,項目的成果是可視的,通常以作品的形式展示,作品可以是調研報告、小論文、板報、方案等。項目式學習的成果不僅是制作出一個作品或產品,還要明確該作品或產品的最終目的是指向學習的深層意義。本節課的項目成果為改革開放前后反映社會變化的作品,并進行發言闡述,具有可視化特點。

(二)創設真實情境,明確學習目標

項目的情境要與學生實際生活相聯系,具有真實性,這種真實是思維的真實,能夠使學生進入角色,去解決實際問題。

【情境設置】

在中國共產黨第二十次全國代表大會召開時,開設了黨代表通道,如果你是發言人,你會展示國家發展的哪些成就?

【學習目標】

1.政治認同

通過查閱史料,聯系已有知識體系,知道我國追求民族獨立、強國富民的歷史進程,理解堅持改革開放的必要性;了解中國共產黨帶領中國人民進行革命、建設、改革的歷史性成就,認識中國共產黨在國家富強、民族復興進程中的領導作用。

2.健全人格

通過填寫KWL表格了解調查研究的內容,運用情境體驗、實踐調研、資料查閱等方式進行項目研究;通過個人或者小組的形式展示項目成果,完成組間、組內評價表,感受國家富強、社會進步帶來的歷史性飛躍,樹立民族自信心和自豪感,認同改革開放是決定當代中國命運的關鍵抉擇;能夠清楚地表達自己的感受和見解,善于傾聽他人的意見,自我改進。

3.責任意識

通過任務探究,認識改革開放的重要意義,學會分析改革開放取得偉大成就的原因,自覺做改革開放的支持者和擁護者;關心社會,了解時政;在團隊合作中增強團隊協作精神和領導能力。

(三)提出驅動性問題,完成認知自評表

教師通過“改革開放知多少?”活動引導學生結合已有的歷史知識理解改革開放的必要性,進而提出驅動性問題。

項目式學習的核心是研究和解決一個問題,這一問題也叫驅動性問題。這個問題應該對學生構成挑戰,同時使他們消除對難題的畏懼感。一個有吸引力的問題將會使學習顯得更有意義。

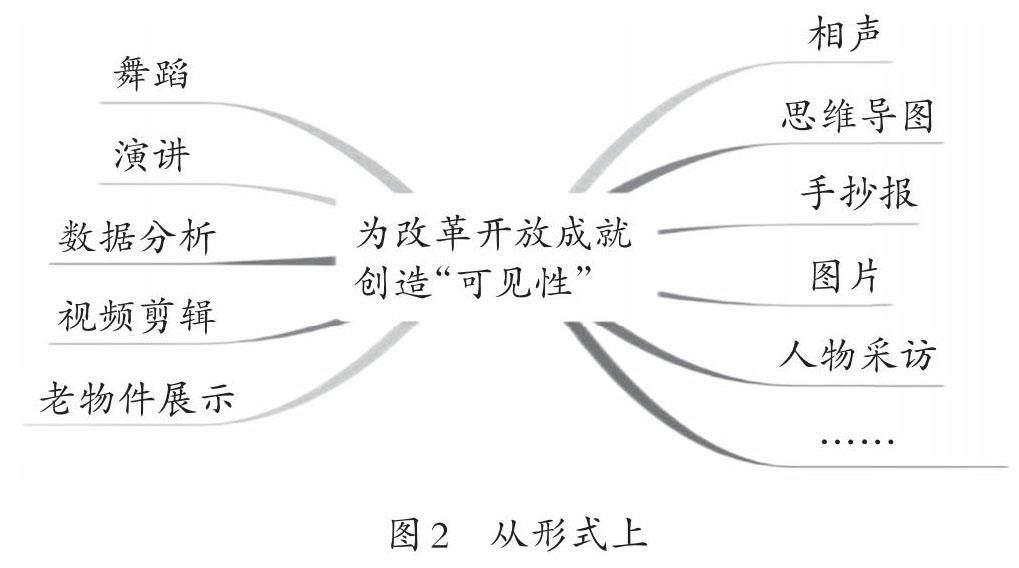

本課的驅動性問題是:如何為改革開放的成就創造“可見性”?教師帶領學生進行頭腦風暴,對驅動性問題進行分解:改革開放的成就有哪些方面?怎樣才能讓大家“看得見”?從內容和形式兩個角度為改革開放的成就創造“可見性”,引導學生進行發散思維,多角度、多維度構建思維導圖(見圖1、圖2)。

項目采取“學生自愿組合、制定方案,教師參考學生意見、整體協調”的方式進行分組實施,明確各組項目目標。教師明確活動進程、時間節點以及提交材料的要求。

在項目實施過程中,教師發放學生認知自評表,請學生填寫已知知識、想要去了解的知識、已經學習的知識,并與組內同學討論分享。教師提供有效的教學支架,為撰寫調研報告的同學提供模板,為繪制思維導圖的同學提供XMIND等繪制工具,為編輯視頻的同學提供剪輯指導,向查閱資料的同學推薦《人民日報》、“學習強國”等官方平臺。每組內分成若干個項目,學生選擇自己感興趣的進行參與并深入研究,運用網絡搜索、人物采訪、社會調研等多種方式研究改革開放的成就,在此過程中,學生可尋求教師和校外專業人士的指導。在項目小組內分享時,組員們依據小組作品評價量規提出評論意見。學生在活動探究中獲得知識,提高自身的能力。

(四)開展成果匯報,形成知識再構建

在各組作品完成后進行成果交流,學生展示作品并分享自身的經驗和感受。通過作品展示來鍛煉學生的組織能力、表達能力、團隊協作能力、合作探究能力等,提升學生的自我效能感,形成最終的改革開放作品展,并在全班和全校進行展示。本項目作品的形式有PPT匯報、舞蹈視頻、漫畫作品、演講朗誦、相聲表演、手抄報等,制作作品并不是目的,真正的目的是促進學生發展,使學生在自主探究的過程中理解改革開放的重要性,形成知識結構的再構建。教師在公開成果中記錄學生的意見和觀點。

【案例一】

學生可通過舞蹈《在希望的田野上》展現改革開放前后的變化,此舞蹈表達了人們對美好生活的向往。在指導過程中,教師可建議學生親身試跳,去體味人們當時的情緒感受,并啟發學生進行更深層次的思考。經過教師指導,學生理解改革開放后,隨著農業科技水平的提高,人們逐漸擺脫貧困,走向富裕。

【案例二】

以改革開放前后的服飾為線索進行對比闡述。改革開放前,由于物資匱乏,人們著裝崇尚簡樸,款式基本上是中山裝、軍便裝、兩用衫等,色彩主要是藍、灰、綠。隨著時代的更迭,1978年改革開放拉開帷幕,改革開放初期,人們開始接受并追求新穎的喇叭褲、蝙蝠衫等款式;隨著中國化纖、紡織工業體系的逐漸發展,“的確良”襯衫、碎花裙成為時尚的象征;進入21世紀,人們的物質生活基本得到滿足,回歸自然的棉麻服飾、戶外運動服裝受到人們的熱捧。

經過教師指導,學生繼續探索出隨著我國綜合國力和國際地位的不斷提升,具有民族風格和傳統文化特色的新中式服裝受到青睞,體現了中國人的文化自信和不忘初心的精神追求。

【案例三】

學生從居住環境的舒適度進行對比闡述,通過調研報告的形式,對自己家周圍的環境進行研究,并進行記錄統計。

【案例四】

學生采訪家里長輩,了解糧票背后的故事,從人均GDP的角度嘗試跨學科知識的探索,雖然算法上還需要推敲,但是學生的思維得到了培養,學生不僅對相關學科產生了濃厚的興趣,也對我國的基本經濟制度有了不同的理解。

(五)采取多元評價,促進師生共同成長

項目式學習的評價方式多元客觀,可采用組內評價、組間評價、項目團隊評價和自我評價等多種評價方式。評價的主體不僅是教師,還可以是學生自己、同學、家長,甚至是相關專業人士。傳統的教學模式往往以測試作為評判學生優劣的唯一標準,忽視了學生在學習過程中的努力和表現。而項目式學習的評價內容分為知識的獲取、完成任務的態度、團隊合作的默契度、語言表達能力和反思歸納等多個方面。項目式學習多元化的評價不僅符合新課標、新課改的要求,有利于學生在獲取知識與技能的同時培養學科核心素養,還有利于促進學生身心的和諧發展。

項目評價的多元化不但提高了學生學習的積極性,而且可以使學生在較短的時間內發現自身的優勢與不足。教師的多重身份使其不僅要具有較扎實的專業知識,還要具有專業之外的知識。比如,在本項目中,教師需要對學生挖掘的音樂和舞蹈等角度進行資料的查閱與核實,這就需要教師不斷學習。因此,教師和學生在開展項目式學習的過程中是相互促進、共同成長的。

二、項目式學習的成效與反思

(一)項目成效

初中道德與法治課程是初中階段落實立德樹人根本任務的關鍵課程,培養學生具備中國學生發展核心素養所要達到的能力水平,本項目的嘗試為本學科進行項目式教學提供了實施路徑。

相對于項目式學習而言,在傳統的教學模式中,教師更習慣于傳授知識,并對知識進行反復強化與練習,容易使學生形成單一固化的學習思維模式。在本次項目式教學的嘗試中,教師發現學生對自己選擇的探索內容更感興趣,當對學生的探究過程不加以干預的時候,學生會愿意付出更多的時間和精力。

在實際操作中,多元的評價使學生展示出很多不同的方面,學生隨時可以對任務進行修訂完善,并與組內成員合作,參與度更高。在探究的過程中,教師要及時進行記錄,注意觀察學生在學習、實踐、創作活動時的典型行為和態度特征,提高評價的準確性。

在課程改革的進程中,教師更要在研究中學習,在實踐中學習,牢固樹立終身學習的理念。在項目式學習中側重大概念、大任務,以單元為整體設計出發,強調知識的整合性、系統的整體性,通常會涉及跨學科的知識等,要求教師不斷學習。

學生通過充分實踐和研究去探索問題解決的途徑,強化實踐主體作用,提升了必備品格和關鍵能力,促進思維的開發。項目式學習中開放、綜合的真實情境和問題呈現,在激發學生學習興趣的同時可形成知識的遷移;多元的評價方式增強了學生的自信心,有利于培養正確的價值觀。

(二)項目反思

本項目的實施過程中,教師也會遇到一些困惑,主要從教學內容、教師與學生的情感交流、評價學生的標準、反思的主體四個方面進行了梳理。

1.教學內容

在項目式任務生成的過程中,如何體現知識的生成性還需要進一步學習。任務應是持續的、不斷完善的,那么對任務的評價也應具有持續性,教師應更全面地看待學生的進步。

2.情感交流

在學生呈現的內容與本節課不夠契合時,教師與學生交流要具備更多的耐心與技巧,注意保護學生參與項目的積極性。

3.評價標準

對于評價標準,師生應協商后共同制定。前置評價標準更有利于項目的開展及目標的完成,更有利于學生清晰認識自己在完成任務時應注意的問題,更好地落實學習目標。

4.反思主體

在傳統的教學模式中,教學反思的主體為教師;在項目式學習中,可以增加學生這一反思主體。在開展成果匯報時,學生也可以進行自我反思,反思在完成任務時有哪些地方可以改進,有助于學生正確認識自我,不斷進步。

由于項目式學習中,學生需要利用課后的時間去探索和調試作品,在具體實施過程中,對學生和教師的綜合能力提出了更高的要求,這些問題需要我們共同探索和優化。

學校推進項目式教學時,首先可以為班級提供項目展示墻,供教師和學生進行進度安排,并隨時對項目過程進行記錄;其次,每學年安排每個教研組至少嘗試開展一個項目,可以組內共同確定項目內容,進行頭腦風暴,并對項目內容進行篩選;最后,學校可舉辦實施項目式學習的經驗分享、理論指導等教研活動,使更多的教師了解項目式學習并有興趣參與進來。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育道德與法治課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]夏雪梅.項目化學習的實施:學習素養視角下的中國構建[M].北京:教育科學出版社,2020.

(責任編輯:趙春艷)