構建“潤石成玉”特色校園文化促進學校優質發展

作者簡介:陳珉,1975年生,廣西來賓人,研究生,高級教師,主要研究方向為學校管理、學校文化建設、高中生物教學。

摘 要:南寧市第十中學結合本地及本校實際,汲取中華優秀傳統文化精華,提煉“潤石成玉”的校園文化主題,在實踐過程中圍繞該文化主題,從精神文化、物質文化、制度文化、課程文化、行為文化等五個層面進行全面建設,不斷推進學校優質發展。

關鍵詞:特色校園文化;“潤石成玉”;精神文化;物質文化;制度文化;課程文化;行為文化;中學校園文化建設

中圖分類號:G63 文獻標識碼:A 文章編號:0450-9889(2024)08-0012-04

2006年,《教育部關于大力加強中小學校園文化建設的通知》(教基〔2006〕5號)指出,“校園文化是學校教育的重要組成部分,是全面育人不可或缺的重要環節”,“中小學校園文化通過校風教風學風、多種形式的校園文化活動、人文和自然的校園環境等給學生潛移默化而深刻的影響”[1]。2020年,教育部等八部門發布《關于進一步激發中小學辦學活力的若干意見》(教基〔2020〕7號)(以下簡稱《意見》),強調學校校園文化的引領作用,“鼓勵支持學校結合本地本校實際,辦出特色、辦出水平”,倡導“堅持以社會主義核心價值觀為引領,大力構建積極向上、奮發有為、團結和諧、富有特色的學校文化”[2]。校園文化建設成為學校發展研究的熱點之一。校園文化的構建應當從優秀傳統文化中汲取精華,將校園實際與優秀傳統文化相結合[3],形成特色校園文化。

南寧市第十中學(以下簡稱我校)坐落于南寧市邕江河畔。唐代詩人韋應物有詩云“臨江之畔,璞石無光,千年磨礪,溫潤有方”,意思是河中的璞石經過磨礪可成為溫潤之玉。在古代,玉既是飾品,又是理想人格的象征[4]31。如東漢許慎《說文解字》所載,玉有“五德”:一是“仁”,即仁慈,修己達人,永葆仁心;二是“義”,即義氣,長存浩然之氣;三是“智”,即智慧,知人自知;四是“勇”,即勇敢,貧賤不能移,威武不能屈;五是“潔”,即潔凈,冰清玉潔,出淤泥而不染[4]31。我校依據學校地理位置,結合中華優秀傳統文化中關于“玉”的美好寓意,提煉了“養正毓德、璞玉生輝”的校園文化建設理念,確定以“潤石成玉”作為學校文化建設的主題。在教育教學實踐中,我校從精神文化、物質文化、制度文化、課程文化、行為文化等五個層面全面構建校園文化,引導學生端正心性及行為,把璞石般的學生培養成為品德高尚、勇于追求夢想、擁有家鄉情懷的如玉君子[5],回答了“為誰培養人、培養什么人、怎樣培養人”這一教育根本問題,有效落實立德樹人根本任務,促進學校全方位高質量發展。

一、明確辦學理念,構建“潤石成玉”精神文化內核

一所學校的特色發展往往與其辦學理念緊密相通。基于對學校地理特點、辦學歷史及優良傳統的深入挖掘與清晰認識,我校確定建設“潤石成玉”的學校文化品牌,對“養成毓德、璞玉生輝”這一理念進行深入挖掘。在中華傳統文化中,玉代表高潔、純凈、堅韌和美好,而未經雕琢的璞玉象征著潛在的無限可能。每一名學生都有其獨特的潛力和價值,就如同一塊塊未經雕琢的璞玉,學校只有對其精心雕琢和耐心磨礪,才能使其真正溫潤有光、熠熠生輝。“潤石成玉”理念的提出不僅是對中華優秀傳統文化的繼承和發揚,而且體現了我校對教育本質的深刻理解。

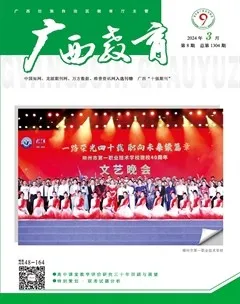

基于這一理念,我校明確了學校的辦學理念、辦學愿景、育人目標以及“一訓三風”等精神文化內核,并對此進行了深度闡述和體系構建(如圖1所示)。我校邀請本校畢業生黃圣涵作曲,教師陸錫學作詞,創作了南寧市第十中學校歌《潤方行》,歌曲積極向上,意蘊深遠,契合了特色文化主題;同時,邀請艾小迪老師設計校徽,使“潤石成玉”精神文化有了具象體現。我校還組織師生編寫《“潤石成玉”教師手冊》《“潤石成玉”學生手冊》,并利用晨會、班會等宣講校園文化主題;組織校史知識競賽、書法比賽、演講比賽、校歌比賽等活動,開發一系列校園文化主題的文創產品,使“潤石成玉”特色校園文化深入人心,增強師生對校園文化的認同感和自豪感。

二、優化校園環境,建設“潤石成玉”物質文化

物質文化是校園文化最為直觀外在的展現,承載著學校的文化底蘊和教育理念。在推進“潤石成玉”校園文化建設過程中,我校將物質文化建設作為重要一環,致力打造與辦學理念相契合、充滿個性特色的校園環境。圍繞“潤石成玉”這一主題,我校對校園環境進行精心規劃和設計,致力營造優美、和諧的環境氛圍,讓師生在潛移默化中感受文化的熏陶和精神的滋養。如我校星光校區內構建的“三園一長廊”,即儒園、翠園、植園以及文化長廊,形成了獨特的景觀。儒園中,孔子雕像及杏壇講學、韋編三絕、孔子問禮等雕塑栩栩如生,既彰顯了國學的魅力,又與我校“明德尚禮、自強不息”的校風相得益彰;植園則巧妙融合了自然元素與文化寓意,假山流水以及鵝卵石鋪就的河底,象征著水潤“璞玉”的育人理念。此外,主教學樓群包含了潤行樓、潤智樓、潤藝樓、潤德樓和潤馨樓,其命名與校園文化主題相呼應,體現了環境與理念的完美融合。

我校上津校區同樣不乏亮點:潤石廣場寬敞明亮;潤心書吧靜謐雅致;潤心園綠樹成蔭;潤石路曲徑通幽等。這些景觀不僅為師生提供了宜人的學習和生活環境,而且在無形中傳遞著“潤石成玉”的文化精髓。而主樓群中拾玉樓、琢玉樓、鳴玉樓等的命名同樣別具匠心,凸顯了校園文化特色。值得一提的是,上津校區實現了“智慧校園”全覆蓋,智能化管理滲透到學生考勤、圖書借閱、就餐等各個方面,為學生提供了便捷、高效的服務體驗。

這樣的校園環境,一草一木、一磚一石皆成為傳遞“潤石成玉”文化精神的載體,在潛移默化中培養學生成為品德高尚、才華出眾的如玉君子。

三、構建精細化管理體系,完善“潤石成玉”制度文化

制度文化是校園文化的重要組成部分,對規范學校管理、促進學生全面發展具有至關重要的作用。在“潤石成玉”理念指導下,我校積極推進制度文化建設,構建精細化管理體系,確保學校各項工作高效有序進行。在制度建設過程中,我校進行了大量的調查,廣泛征求教師和學生的意見,提高師生在學校管理中的民主參與度,真正做到眼中有人、心中有愛,凸顯了“制度既是一種規范,又是一種關愛”的理念。為科學構建學校精細化管理體系,我校整體規劃、分線管理、分塊落實、責任到人,形成了校長親自抓、分管領導具體抓、各部門合力抓的工作機制。學校注重規范化辦學,建立和完善了各類管理制度,使管理工作有章可循、有據可依。在精細化管理體系構建中,我校注重將“潤石成玉”理念融入各項制度之中。例如,《南寧市第十中學年度考核細則自評表》的制訂,不僅關注學生的學業成績,而且注重學生的品德修養和綜合素質的發展;《南寧市第十中學家訪制度》的制訂,旨在加強家校聯系,共同關注學生的成長;《南寧市第十中學教學常規制度》的制訂,強調以學生為中心的教學理念,注重培養學生的創新精神和實踐能力;《南寧市第十中學安全工作管理制度》的制訂,則著重保障學生在校期間的安全與健康等。此外,學校逐步完善了黨群工作、行政工作、人事管理、教學管理、學生管理、科研管理、財務管理、后勤保障等各類規章制度,使學校管理工作更加規范、有序。這些制度的制訂與完善,不僅為學校發展提供了有力保障,而且通過精細化管理體系的構建與實施,逐步實現了科學化管理、規范化辦學,提高了我校的教育教學質量和辦學效益。同時,“潤石成玉”理念的融入,使學校制度文化建設更加具有人文關懷和德育特色,為教師和學生的成長創造了良好的環境。

四、構建課程體系,拓展“潤石成玉”課程文化

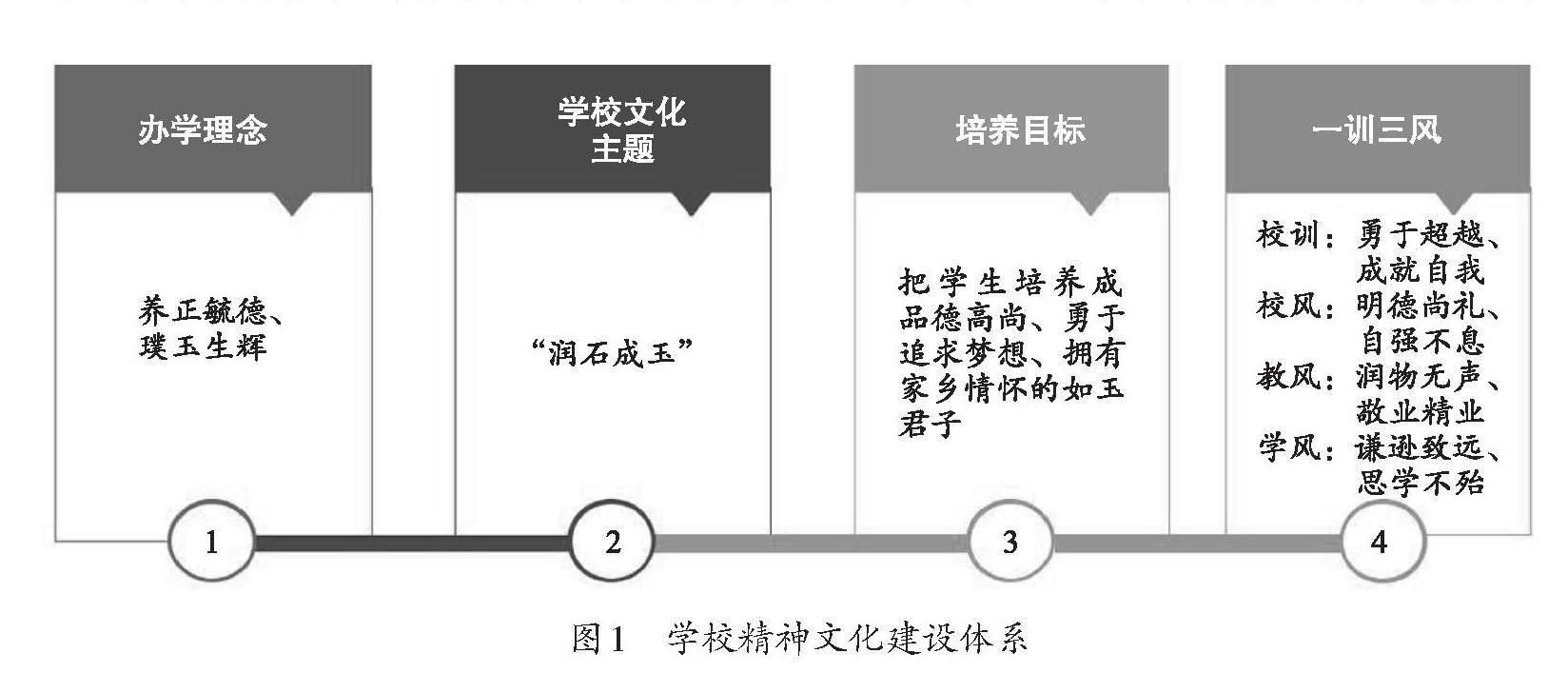

為落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》,學校應自身強化課程實施中的主體責任,嚴格落實國家課程方案和課程標準,結合實際科學構建基于學校辦學理念和辦學特色的校本課程。基于此,我校結合“潤石成玉”校園文化主題,從“培養全面發展的人”的角度出發發展學生核心素養,構建了具有鮮明特色的“潤玉”課程體系(如圖2所示)。“潤玉”課程體系所蘊含的自我超越精神,激勵著學生勇于超越自己,成為最好的自己,而我校正是基于這一理念確定了“勇于超越,成就自我”的校訓。

我校“潤玉”課程體系的建設和實施路徑緊密圍繞“潤石成玉”理念,借助自然界中白云巖演變為和田玉的過程,將課程體系劃分為“沉積—蝕變—成玉”三個階段。這一課程體系不僅體現了“潤石成玉”的核心理念,還充分考慮了學生的年齡特點、認知發展水平和教育規律。通過“潤玉”課程體系的建設與實施,我校為學生提供了更加優質的教育資源和更加優越的成長環境。如結合國家課程,從“潤德”和“潤行”兩大方面,打造“尚禮”“立志”“慎行”“習藝”“啟智”五個系列課程,全面落實學生的核心素養,形成了較為豐富的校本課程教學資源。我校在充分研究學生的興趣、特長、發展需求和能力水平的基礎上,指導教師進行課程開發,共開設了60多門校本選修課;制訂了《南寧十中校本課程管理辦法》,對課程開發、教學實施、質量評估等進行規范化管理。我校通過系統的課程設置和開展豐富的實踐活動,激發學生的潛能,培養學生的綜合素養,引導學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。

為深化“潤石成玉”文化的內涵探索,我校著力打造“信·實”特色課堂,旨在構建一套具有可操作性和保障性的教育教學模式,以提升學生的學習效果和綜合素質。在構建“信·實”特色課堂過程中,我校遵循目標導向原則,在星光校區初中部組織各學科備課組深入學習《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》《新中考樣卷》,確保落實國家課程標準;同時,結合學生的實際情況,完善集體備課制度,確保教學目標的具體化和可操作性。為促進學科核心素養的有效培養,我校還制訂了具體的導學案,幫助學生形成預習和自主發現問題的習慣,如通過課堂提問、課堂練習、課后作業、階段測驗等多種形式,對學生的學科核心素養目標達成情況進行客觀評價。我校積極開展小組合作、實地研究等學習活動,借助信息技術手段開展研究性學習。這些教學活動旨在促進學生合作探究、深度學習,培養創新精神和實踐能力。“信·實”特色課堂是我校“潤石成玉”文化建設過程中形成的一種獨特的課堂教學模式,成為我校構建“潤石成玉”文化的重要載體和有力保障。它以目標為導向,注重學生的全面發展,通過完善集體備課、客觀評價、小組合作和實地研究等多種方式,培養學生的學科核心素養和綜合能力。這一課堂體系的構建與實施,不僅提升了我校的教育教學質量,也為我校進一步推進“潤石成玉”課程文化內涵建設奠定了堅實的基礎。

五、搭建“1412”德育體系,踐行“潤石成玉”行為文化

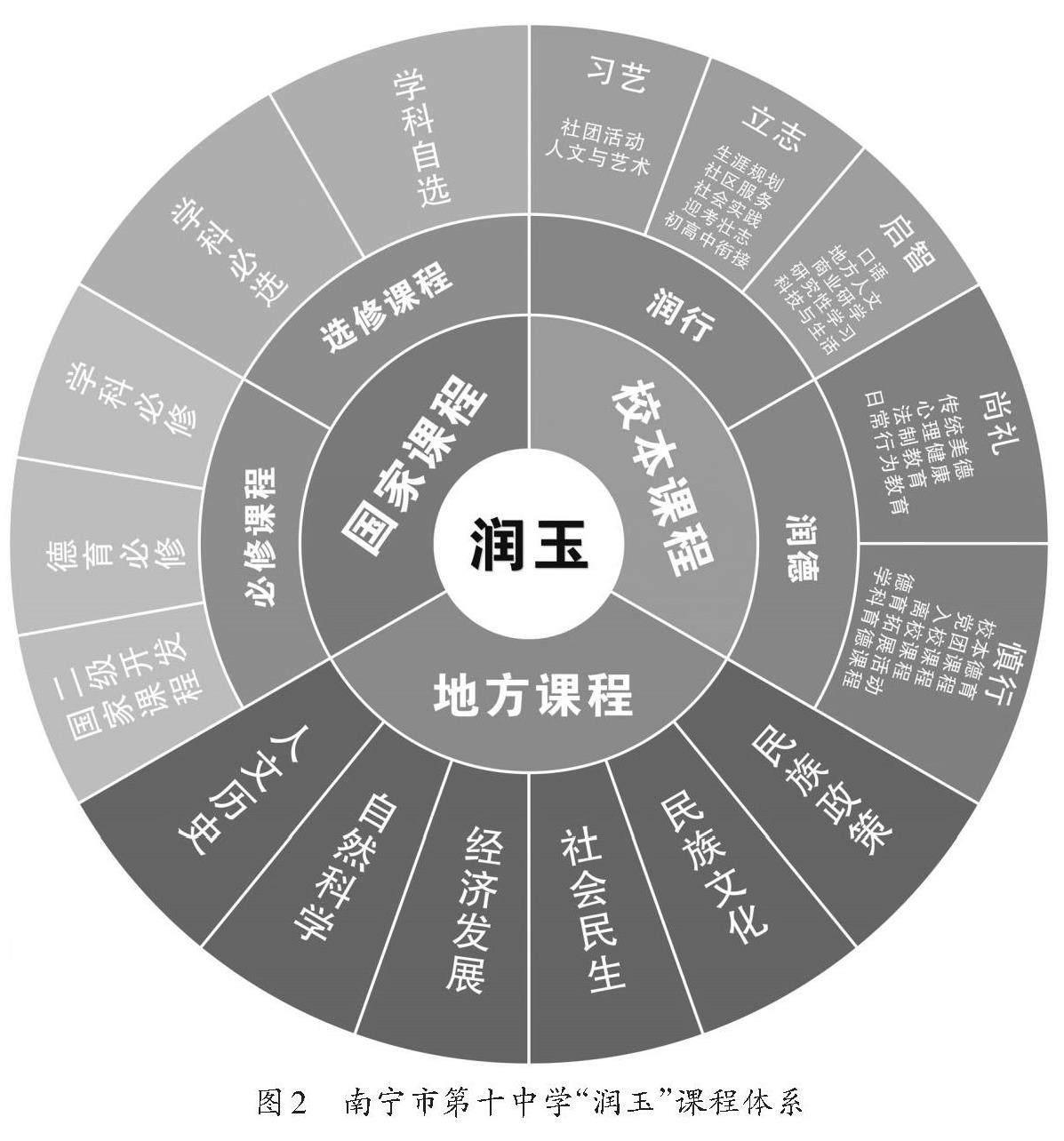

為深入探究校園文化建設的核心要素,搭建校園活動平臺,不斷提升學校的軟實力,我校緊密結合校情和學情,構建了“1412”德育體系。“1412”德育體系的“1”是指以立德樹人為根本宗旨,“4”是指以德育文化、課程文化、活動文化和團隊文化“4”個方面為抓手,“12”是指“4”個方面又分別從三個角度設計及建設,從而搭建“12”條實施路徑。“1412”德育體系可以使師生在多維行為中體會和踐行“潤石成玉”的文化內涵(如圖3所示)。

德育文化建設方面,我校注重從“潤實”文化、“潤德”文化和“潤行”文化三個角度進行規劃。如教師方面,通過黨建引領、黨員示范,形成積極向上的教師垂范氛圍;同時,在尚禮教育和立志教育下功夫,幫助學生樹立正確的人生觀和價值觀;此外,我校強調實踐育人和多元評價,讓學生在實踐中成長、在評價中提升。課程文化建設方面,我校設計了“拾玉”“琢玉”和“鳴玉”等三個層次的課程。這些課程緊密圍繞學生在入學階段、常規教育、穩定發展和沖刺奮進等不同階段的教育需求,幫助學生逐步提升綜合素質,實現全面發展。活動文化建設方面,我校從主題班會、文體活動和班級特色品牌建設三個維度進行打造,有助于形成良好的班風和學風,培養學生的審美能力和健康體魄;同時,鼓勵學生根據班級特點打造特色班級,進一步增強班級的凝聚力和向心力。團隊文化建設方面,我校整合團委、學生會和學生社團三個方面的力量,通過規范管理和自主發展相結合的方式,培養學生的團隊協作能力和自我管理能力,如加強學生社團建設,讓學生在興趣驅動下實現自我提升和自主發展。

“1412”德育體系是我校“潤石成玉”文化建設的重要創新和實踐,為培養學生成為如玉君子提供了有力支撐。通過這一體系的實施,我校進一步推動校園文化建設向更高水平發展,為培養德智體美勞全面發展的優秀人才奠定了堅實基礎。

總而言之,為充分利用文化的影響力激發師生的潛力,我校通過“潤石成玉”特色校園文化建設,在精神文化、物質文化、制度文化、課程文化、行為文化等方面,實施新的教育教學管理模式,有效提升了教育教學質量,引領學校實現優質發展。今后,我校將繼續推進“潤石成玉”特色校園文化建設,推動教育高質量發展。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.教育部關于大力加強中小學校園文化建設的通知[EB/OL].(2006-04-27)[2008-04-25]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/200604/t20060427_81922.html.

[2]中華人民共和國教育部.關于進一步激發中小學辦學活力的若干意見[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/202009/t20200923_490107.html.

[3]趙靜靜.海口市鄉村L小學校園文化建設個案研究[D].海口:海南師范大學,2022.

[4]郭亞菊.以“玉”文化涵養師生[J].湖北教育(政務宣傳),2022(12):31-32.

[5]莫俊,陳媚,周宗英,等.好學校辦到了家門口點亮更多孩子多彩夢想[N].南寧日報,2020-09-03(4).

注:本文系2021年度廣西教育規劃“中小學校園文化建設研究與實踐”專項課題“‘潤石成玉校園文化建設的行動研究——以南寧市第十中學為例”(2021ZJY209)的研究成果。

(責編 楊 春)