我國文旅融合研究進展與啟示

劉俊言 李強 劉函薇

摘? ?要:以2010—2022年CNKI數據庫中文核心期刊論文為數據基礎,基于CiteSpace對我國文旅融合研究進展進行可視化分析,結果顯示,中國文旅融合研究可分為三個階段:起步期(2012年之前)、平穩發展期(2012—2017年)、快速上升期(2018年以來);文旅融合研究已形成兩大研究團體,但作者和機構的整體聯系不夠緊密;熱點研究領域為鄉村振興、鄉村旅游、文化旅游、博物館,前沿研究領域為文旅融合與鄉村振興的關聯、創新路徑、文化認同;研究內容可劃分為文旅融合發展、融合主體和融合途徑三大類型;研究視角主要沿3條路徑演進:①高質量發展-路徑-模式-鄉村文化,②文化產業-融合發展-傳統文化-開發創新,③高質量-文旅資源-耦合協調。

關鍵詞:文旅融合;文化產業;旅游產業;可視化分析;CiteSpace

中圖分類號:F59? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2024)08-0068-05

引言

文化和旅游存在天然的聯系。從經濟視角來看,文化是旅游的絕佳資源,旅游則為文化提供了廣闊的市場。從旅游的本質來看,除經濟屬性外,旅游還帶有強烈的文化屬性,是文化的核心載體之一。這種獨特的屬性使得旅游與文化自然地在多層次、多方位上相關聯。文旅融合是旅游者個體參與創造文化旅游體驗的過程,是文化、旅游產業及相關要素彼此交融而形成新的共生體的現象與過程。新時代發展背景下,文旅融合能夠實現文化和旅游產業的轉型升級,是社會經濟發展的必然趨勢。

目前,我國文旅融合研究可分為三個階段。第一階段為萌芽期,時間是2012年之前,核心文獻數量較少。第二階段為平穩發展期,研究趨于深入,定量分析開始出現,實證分析逐漸增多,時間段為2012—2017年。第三階段為快速上升期,時間段為2018—2022年。在該階段,文化和旅游部的成立以及系列政策的發布直接推動了不同領域的學者對文旅融合展開相關研究,從而文獻數量迅速增加,研究內容進一步深入,研究主題愈加多元。目前學術界已積累了一批豐富的研究成果,有必要在此基礎上梳理現有脈絡,總結研究進展與熱點,以期為文旅融合相關研究提供參考。

一、數據來源和研究方法

(一)數據來源

本文數據來源于中國知網數據庫,使用舊版高級檢索,檢索方式為“模糊”,檢索時間為2022年10月19日。文獻的來源類別為CSSCI與核心期刊。在檢索內容設置上,首先以“融合”為主題詞進行檢索,再以“文化產業”并含“旅游產業”“文化與旅游產業”或含“旅游與文化產業”作為篇名,篇名間關系為或含,在結果中進行檢索。最后,以“文旅融合”為主題詞單獨進行檢索,檢索文獻總量為662篇。進行去重操作后,人工剔除會議紀要、卷首語、書評、無作者機構及其他不相關文獻,最終得到的文獻數量為599篇。

(二)方法選取和圖譜關鍵指標解釋

本文使用陳超美教授研發的CiteSpace計量分析工具對數據進行知識網絡圖譜分析[1]。該軟件可通過提取、分析和聚集相關文獻的關鍵詞、機構、作者、引用等信息,以可視化科學知識圖譜的方式展現相關研究的前沿熱點、發展態勢、交叉領域等。憑借簡便的操作與強大的可視化功能,CiteSpace已在多學科得到了廣泛而深入的應用。在方法選取上,本文采用CiteSpace5.7版本,選擇標準(Selection Criteria)為每個時間切片的前50名(Top 50 per slice),根據研究內容適當調節剪切方式(Pruning),時間跨度為2010年1月至2022年11月。

圖譜中的節點可代表文獻的作者、機構以及關鍵詞等。在關鍵詞共現圖譜中,節點呈年輪狀的同心圓結構,由內向外的不同顏色的圈層表示節點出現的年份由遠至近,圈層越多,時間跨度越大。各圈層厚度代表節點在各個年份出現的頻次高低。各節點之間有不同顏色、不同粗細的連線,顏色反映兩個節點之間首次發生關聯的年份,粗細則反映關聯程度高低。在聚類圖譜中,CiteSpace依據網絡結構和聚類的清晰度提供了Q值(Modularity Q)和S值(Weighted Mean Silhouette S)。Q>0.3表明聚類結構顯著,S>0.5表明聚類結果具備合理性[2],兩個值可作為評判圖譜繪制效果的依據。

二、結果分析

(一)文獻作者及發文機構分析

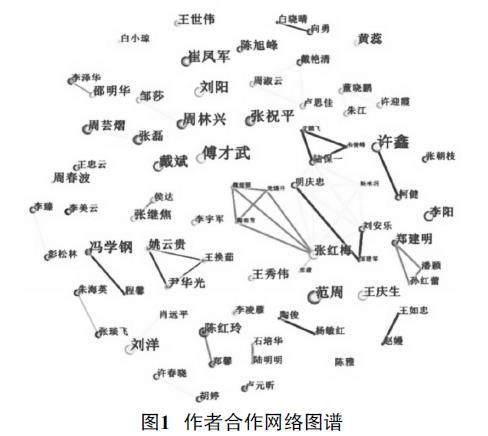

發文作者是科學研究的主體,通過對發文作者及其合作網絡結構特征的分析,可以反映出該領域的核心作者群及其合作關系。導入數據后生成的發文作者及合作網絡圖譜(圖1)共有931個節點、672條連線,網絡密度為0.001 6。發文量最高的作者為傅才武和許鑫,發文量均為5篇。其次是戴斌、范周、崔鳳軍等,發文量均為4篇。觀察圖譜的網絡結構可知,文旅融合領域已形成了兩大研究團體,第一個是以張紅梅、明慶忠、陸保一、劉安樂和楊承玥為核心的研究團隊,其內部合作強度較大。第二個是以張紅梅、陶雨芳、魏婭麗和龍嬿升為核心的研究團隊。兩個核心研究團體之間以張紅梅為連接點形成了合作關系。此外,圖譜四周零散分布多個由2—3個作者組成的小合作團體。總體來看,核心團隊內部合作緊密,團體間合作較為分散。

運用賴普斯定律——在同一研究主題中的高產作者群所撰寫的文章數量占文獻總數量的一半,可進一步探究作者合作網絡的關系。計算該部分高產作者數量的公式為:M=0.749■(Nmax為發文數最多的作者)。計算出M值約為1.67,即發文量達到兩篇及以上的作者為核心作者。統計得到核心作者數量為96,發文量為234,占總篇數的21%,未達到50%,表明文旅融合領域并未形成真正意義上的核心作者群。

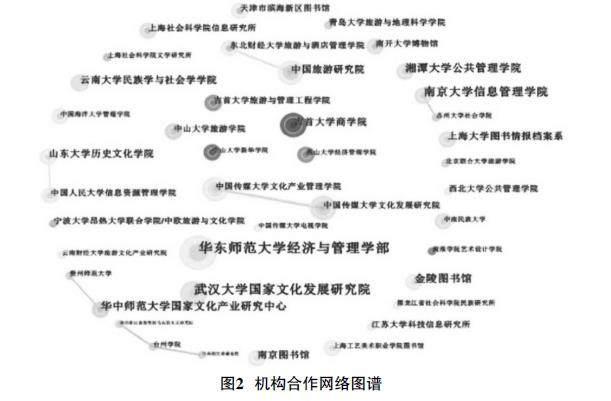

由機構合作網絡圖譜(圖2)可知,文旅融合的研究主體為高等院校,其附屬的二級機構類型主要有經濟管理學院、旅游學院和文化發展研究院。在圖2中,有節點共240個、連線62條,網絡密度為0.002 2。其中,較粗的連線僅有7條,均為兩個機構間的雙向合作。發文量最高的機構為華東師范大學和中國傳媒大學,是文旅融合領域的活躍機構。從機構發文時間來看,吉首大學是文旅融合研究的引領者,2010—2013年間發文7篇,最早發文時間為2010年。此后較早發文的機構為中山大學和燕山大學。其中,吉首大學主要開展了對武陵山片區文旅融合發展的機理途徑[3]、問題和對策[4]等相關研究;中山大學聚焦于文旅資源的市場價值與空間分布特征[5]、文旅關系內涵[6]等;燕山大學則分析了文旅產業在空間上的協調度和相關性[7,8]。

(二)研究領域分析

1.熱點領域

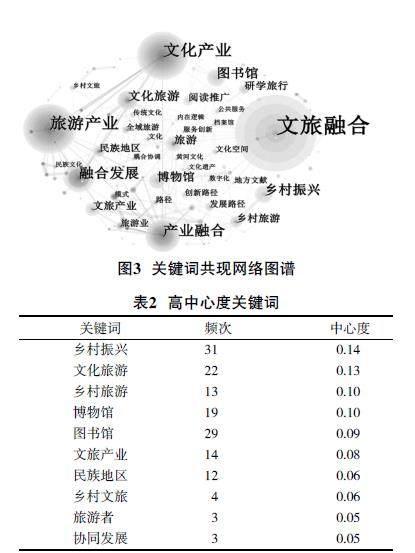

關鍵詞是文章核心內容的濃縮及提煉。若某個關鍵詞在其領域內的文獻中反復出現,則其表征的研究課題可被認為是該領域的研究熱點。在生成的關鍵詞共現網絡圖譜(圖3)中,有節點共328個、連線402條,網絡密度為0.007 5。關鍵詞“文旅融合”“文化產業”“旅游產業”“產業融合”“融合發展”為圖譜中的重要節點,但由于本文在檢索時使用了上述詞語,故不再討論這5個關鍵詞。本文依據頻數和中心度兩項指標,選取了前10個關鍵詞分別進行排序,如表1和表2所示。

相關研究表明,僅依靠關鍵詞頻數不能準確發現研究領域中的熱點,須結合中心度來共同確定[9]。在CiteSpace軟件中,中心度大于0.1的關鍵詞往往可被認為是研究的支撐點,能對圖譜網絡起到有效的連接作用,一定程度上可代表研究的熱點。結合兩表可知,關鍵詞“鄉村振興”“文化旅游”“鄉村旅游”和“博物館”的中心度大于0.1,出現頻次較高,是文旅融合領域中的研究熱點。在鄉村振興方面,學者們主要開展了政策銜接[10]、作用機制[11,12]等研究。博物館方面的主要研究內容有研學教育[13]、文創產品開發[14]、旅游貢獻度[15]等。在文旅產業方面,學者們主要分析了文化和旅游的源起與演進脈絡[16],探討了兩者之間的邏輯關系[17],并研究了國外文旅融合的發展現狀、政策舉措和模式特點[18]。鄉村旅游方面,主要研究內容為旅游核心競爭力提升[19]、高質量發展[20]、游客滿意度等[21]。

2.重要主題

關鍵詞聚類是研究領域內具有相似研究主題的關鍵詞形成的相互關聯的網絡集群。本文使用LLR算法(對數似然率算法)進行聚類,以集群中LLR算法取值最高的關鍵詞作為聚類名稱,共得到12個聚類。聚類產生的Q值與S值分別為0.94、0.8,表明聚類結構顯著且合理。其中,聚類#14各關鍵詞的數值、意義相近,可將其概括后重命名為“文化體驗”。由于各聚類在內容上有一定的相關性,可將這12個聚類進一步歸納成3大類:文旅融合發展類、融合主體類、融合途徑類。其中,文旅融合發展類包含7個子類:#0文旅融合、#1產業融合、#2融合發展、#3旅游產業、#5鄉村旅游、#6文化、#7文化旅游。通過分析該部分關鍵詞可知,其與文旅融合主題緊密相連,是構成文旅融合研究的基本組成部分。融合主體類包含#4圖書館、#8博物館。其中,博物館方面內容同上所述;圖書館方面的主要研究內容有5G+智慧文旅[22]、戶外文化體驗節目[23]、移動視覺搜索[24]等。融合途徑類包含#9動力機制、#10創意旅游、#14文化體驗。其中,動力機制聚類包含的主要內容有公共文化服務[25]、協同效應[26];創意旅游的主要內容為概念辨析[27,28];文化體驗方面則主要研究了作為旅游主體的游客對諸如主題樂園、電影節、景區等形式的文化產品的感官體驗。

(三)前沿領域分析

關鍵詞突現分析能夠探測出頻次變化率較高的關鍵詞,以利于明確研究領域的前沿內容。由關鍵詞突現分析圖(圖5)可知,重要突現詞共17個,隨時間呈階梯狀分布。近幾年的研究熱點為“創新路徑”“文化認同”“鄉村旅游”“鄉村振興”。“創新路徑”相關研究認為,需要以創新創意來推動文旅深度融合[29];“文化認同”的研究視角主要有民族歷史和傳統文化[30]、節慶活動[31]。關鍵詞“鄉村振興”和“鄉村旅游”的突現年份相同,且“鄉村振興”的突現度達5.13,可推斷出“鄉村文化”與“鄉村旅游”的融合發展是鄉村振興的重要推動力,且是目前需要重點關注的研究方向。

(四)研究路徑演變

關鍵詞共現時區圖可以反映關鍵詞在時間上的演變過程,得到研究領域的熱點動向和發展程度。通過梳理時區圖的關鍵詞,可得到三條主要的演化路徑。第一條路徑為“高質量發展—路徑—模式—鄉村文化”,學者們從高質量融合的視角出發,以文化場館、大運河沿岸等文化區域為研究對象,對文旅深度融合的相關路徑和模式進行了探索,進而擴展研究方向至鄉村文化與公共文化領域。第二條路徑為“文化產業—融合發展—傳統文化—開發創新”。該條路徑從文化產業出發,探索了包含民族地區物質和非物質特色文化在內的中華傳統文化的創新性開發與融合方式。第三條路徑為“高質量—文旅資源—耦合協調”。該條路徑依舊從高質量融合的視角出發,以長三角城市群為研究對象,通過構建評價指標體系[32]、運用數學模型[33],測度了文化資源和旅游資源之間的耦合協調程度,并揭示了文旅產業融合的空間效應和驅動機制[34]等內容。

三、結論與啟示

(一)研究結論

本文以2010—2022年CNKI數據庫的文旅融合相關核心文獻為數據基礎、可視化分析軟件CiteSpace為手段,對中國文旅融合知識圖譜進行分析,結果顯示:(1)從關鍵詞共現網絡來看,文旅融合熱點研究領域為鄉村振興、文化旅游、鄉村旅游、博物館。(2)從突現詞來看,研究的突現詞隨時間呈階梯狀分布,近幾年的研究熱點為創新路徑、文化認同、鄉村旅游和鄉村振興。(3)從發文作者來看,傅才武和許鑫為發文量最高的兩位作者,但領域內未形成真正意義上的核心作者群,學者間學術認可度較低,尚未形成廣泛的學術共識;從作者合作網絡來看,文旅融合研究已形成兩大研究團體,整體呈現出小集中、大分散的特點。(4)從發文機構來看,文旅融合領域的研究機構以高校為主,發文量最高的機構為華東師范大學和中國傳媒大學,是文旅融合領域的活躍機構。從發文時間來看,較早開展文旅融合研究的機構有吉首大學、中山大學和燕山大學。機構總體呈分散狀態,合作強度低。(5)從關鍵詞共現時區圖來看,文旅融合研究有三條主要的演化路徑,研究視角趨向多元與深入。

(二)研究啟示

1.文旅融合的基礎理論研究有待進一步深化

結合現有文獻可知,文旅融合的研究主題集中在模式類型、路徑與對策、評價與效應等外在形式的探討,而對于深層次的概念界定、關系緣起、邊界界定、內在邏輯等基礎理論研究,學界雖有一定的成果積累,但總體而言不夠深入系統,長期來看限制了該領域的進一步發展。

2.文旅融合研究的學科領域交叉有待進一步加強

文旅融合涉及社會、經濟、文化等諸多要素,需不同領域學者間的通力合作才能得出全面豐富的成果。目前研究雖在學科上有一定交叉,但總體合作強度低,且作者和機構合作網絡呈現出區域集中、總體分散的格局。上述現象不利于形成廣泛和堅固的學術認同,阻礙了新興內容的產生與壯大。

3.應進一步關注新興技術在文旅融合中的應用

新興技術可在文旅產業融合的諸多方面施加影響,如在虛擬現實和5G技術加持下的投影技術可營造出逼真的影像效果,大數據分析可揭示旅游者時空行為,人工智能可提供新穎的文化旅游服務等。高新技術能改變文化和旅游的表現形式,顛覆感官體驗。但目前多數應用在內容上較為單一,在程度上還不夠深入,需在未來繼續探索新興技術在文旅融合中的應用。

參考文獻:

[1]? ?李杰,陳超美.科技文本挖掘及可視化[M].北京:首都經濟貿易大學出版社,2016.

[2]? ?陳悅,陳超美,劉則淵,等.CiteSpace知識圖譜的方法論功能[J].科學學研究,2015,33(2):242-253.

[3]? ?張琰飛,朱海英.信息化視角下文化與旅游產業融合發展的機理與途徑:以武陵山片區為例[J].江西社會科學,2013,33(5):72-76.

[4]? ?尹華光,姚云貴,楊小沛,等.武陵山片區文化產業與旅游產業融合發展對策研究[J].湖南大學學報(社會科學版),2015,29(2):46-51.

[5]? ?胡婷,許春曉,王甫園.文化旅游資源市場價值及其空間分布特征:以湖南湘西州為例[J].經濟地理,2020,40(7):220-230.

[6]? ?張朝枝,朱敏敏.文化和旅游融合:多層次關系內涵、挑戰與踐行路徑[J].旅游學刊,2020,35(3):62-71.

[7]? ?李凌雁,翁鋼民.我國旅游與文化產業融合發展水平測度及時空差異分析[J].地理與地理信息科學,2015,31(6):94-99.

[8]? ?翁鋼民,李凌雁.中國旅游與文化產業融合發展的耦合協調度及空間相關分析[J].經濟地理,2016,36(1):178-185.

[9]? ?李杰,趙旭東,王玉霞,等.我國電子商務物流配送研究熱點與趨勢分析[J].商業經濟研究,2017(17):90-92.

[10]? ?何璇.文旅融合與鄉村振興銜接問題研究[J].中國行政管理,2021(5):155-157.

[11]? ?龍井然,杜姍姍,張景秋.文旅融合導向下的鄉村振興發展機制與模式[J].經濟地理,2021,41(7):222-230.

[12]? ?傅才武,程玉梅.文旅融合在鄉村振興中的作用機制與政策路徑:一個宏觀框架[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2021,60(6):69-77.

[13]? ?賀華.基于研學語境下的博物館教育課程探析[J].中國博物館,2020(4):27-31.

[14]? ?宋華.河南博物院文創發展路徑探析[J].中國博物館,2022(3):103-108.

[15]? ?盛之翰,王美詩,張蒞坤,等.文旅融合背景下南京博物院旅游貢獻度研究[J].東南文化,2020(1):134-144,190,192.

[16]? ?徐翠蓉,趙玉宗,高潔.國內外文旅融合研究進展與啟示:一個文獻綜述[J].旅游學刊,2020,35(8):94-104.

[17]? ?傅才武.論文化和旅游融合的內在邏輯[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2020,73(2):89-100.

[18]? ?邵明華,張兆友.國外文旅融合發展模式與借鑒價值研究[J].福建論壇(人文社會科學版),2020(8):37-46.

[19]? ?劉玉堂,高睿霞.文旅融合視域下鄉村旅游核心競爭力研究[J].理論月刊,2020(1):92-100.

[20]? ?張祝平.以文旅融合理念推動鄉村旅游高質量發展:形成邏輯與路徑選擇[J].南京社會科學,2021(7):157-164.

[21]? ?黎玲.鄉村文旅融合對游客滿意度的影響研究:基于場景理論的實證分析[J].技術經濟與管理研究,2021(4):100-104.

[22]? ?馮繼強,徐勇敏.5G+智慧文旅:圖書館文旅融合發展的新模式[J].圖書與情報,2020(4):79-83.

[23]? ?黃啟誠.戶外文化體驗節目對圖書館文旅融合的啟示[J].新世紀圖書館,2022(9):39-43.

[24]? ?張玥,余姝,朱慶華.基于移動視覺搜索的圖書館文旅融合發展策略研究[J].圖書與情報,2021(2):91-98.

[25]? ?蔣昕,傅才武.公共文化服務促進鄉村文旅融合內生發展的動力機制研究:以寧波“一人一藝”鄉村計劃為例[J].江漢論壇,2020(2):43-50.

[26]? ?周春波.文化與旅游產業融合動力機制與協同效應[J].社會科學家,2018(2):99-103.

[27]? ?趙玉宗,潘永濤,范英杰,等.創意轉向與創意旅游[J].旅游學刊,2010,25(3):69-76.

[28]? ?王桂霞.創意農業旅游內涵及相關概念辨析[J].上海農業學報,2012,28(1):97-101.

[29]? ?黃先開.新時代文化和旅游融合發展的動力、策略與路徑[J].北京工商大學學報(社會科學版),2021,36(4):1-8.

[30]? ?徐翠蓉,趙玉宗.文旅融合:建構旅游者國家認同的新路徑[J].旅游學刊,2020,35(11):11-12.

[31]? ?蔡禮彬,李雯鈺.節慶活動中參與者的文化認同建構:以青島國際啤酒節為例[J].山東社會科學,2020(7):94-101.

[32]? ?洪學婷,黃震方,于逢荷,等.長三角城市文化資源與旅游產業耦合協調及補償機制[J].經濟地理,2020,40(9):222-232.

[33]? ?于秋陽,王倩,顏鑫.長三角城市群文旅融合:耦合協調、時空演進與發展路徑研究[J].華東師范大學學報(哲學社會科學版),2022,54(2):159-172,178.

[34]? ?朱媛媛,周笑琦,顧江,等.長江中游城市群“文—旅”產業融合發展的空間效應及驅動機制研究[J].地理科學進展,2022,41(5):785-796.

[責任編輯? ?若? ?云]