新《公司法》背景下的審計委員會研究:綜述與展望

劉杰 殷皓洲 徐光偉

【摘要】審計委員會是公司治理結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵部門, 其履職效能廣受關(guān)注。新修訂的《公司法》實(shí)現(xiàn)了審計委員會的職能入法, 彌補(bǔ)了審計委員會履職依據(jù)在頂層制度方面的缺失, 為審計委員會研究賦予了新的研究背景。本文以企業(yè)審計委員會相關(guān)研究文獻(xiàn)為分析對象, 通過構(gòu)建審計委員會特征與治理功能的二維框架來整合已有研究, 結(jié)果發(fā)現(xiàn): 已有研究主要集中于檢驗(yàn)審計委員會個人與群體特征能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期治理功能, 對預(yù)期外治理功能的探索不足; 關(guān)系網(wǎng)絡(luò)與兼任、 獨(dú)立董事視角與透明度研究等新興研究視角普遍落腳于信息披露, 落腳于內(nèi)部控制與外部審計的研究不足。此外, 本文還圍繞審計委員會成員面臨的關(guān)系約束與履職困境、 多個會計專家的聘用動機(jī)與審計委員會中獨(dú)立董事的咨詢職能進(jìn)行研究展望。

【關(guān)鍵詞】審計委員會;新《公司法》;公司治理;獨(dú)立董事

【中圖分類號】 F239.4;F271? ? ?【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2024)09-0076-7

一、 引言

2023年12月29日, 黨的第十四屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議審議并通過了修訂后的新《公司法》, 該法定于2024年7月實(shí)行。這是自1993年首部法案頒布并執(zhí)行以來的第六次修訂, 同時也是最大規(guī)模的修訂。新《公司法》的一個重要制度變化是審計委員會的職能入法, 全文共計13次提及“審計委員會”。例如, 第六十九條和第一百二十一條分別授予有限責(zé)任公司和股份有限公司以審計委員會履行監(jiān)事會職權(quán)的選擇權(quán)。總體上, 新《公司法》擴(kuò)大了審計委員會在公司治理中的監(jiān)管權(quán)力, 為審計委員會履職的理論研究提供了新的制度背景與議題。基于此, 回顧我國企業(yè)審計委員會研究、 形成框架體系并提出有針對性的展望具有突出的理論與現(xiàn)實(shí)意義。

審計委員會被認(rèn)為是企業(yè)提供高質(zhì)量財務(wù)報告的最后一道防線, 承擔(dān)著強(qiáng)化公司內(nèi)部審計(包括內(nèi)部控制)的審查與評價、 與外部審計師溝通并提高獨(dú)立性的重要職能。自2002年審計委員會制度在我國正式執(zhí)行以來, 審計委員會研究及其相關(guān)的文獻(xiàn)回顧工作一直是公司治理與會計研究交叉領(lǐng)域的重點(diǎn)①。本文是對以往審計委員會研究述評的拓展, 具體體現(xiàn)在如下方面: 第一, 部分述評使用CiteSpace等技術(shù)工具對研究熱點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計, 圍繞其參與公司治理的影響因素或經(jīng)濟(jì)后果構(gòu)建了一定的知識框架, 但對審計委員會本身的研究視角總結(jié)不足, 而本文基于審計委員會特征與治理功能的二維框架, 以CSSCI來源期刊的文獻(xiàn)較為系統(tǒng)地整合了中國制度背景下的審計委員會研究; 第二, 既有關(guān)于審計委員會的綜述研究較少著墨于對未來研究的展望, 本文在回顧現(xiàn)有文獻(xiàn)之余, 對未來審計委員會及其相關(guān)的獨(dú)立董事研究的話題提供了一些見解; 第三, 以新《公司法》的頒布為契機(jī), 對國內(nèi)關(guān)于審計委員會的文獻(xiàn)的專門回顧與展望更具有制度針對性, 有助于中國特色公司治理、 會計與審計體系的構(gòu)建。

二、 制度背景

1. 審計委員會履職的法律依據(jù)。我國法律法規(guī)體系根據(jù)頒布單位的層級可分為法律、 行政法規(guī)、 地方性法規(guī)、 部門規(guī)章等類別, 表1列示了不同效力位階下關(guān)于公司制企業(yè)中審計委員會強(qiáng)制規(guī)定的主要法律法規(guī)及其中相對獨(dú)特的規(guī)定。

在新《公司法》中, 允許職工董事?lián)螌徲嬑瘑T會成員, 意圖弱化來自企業(yè)高層管理者的權(quán)力干預(yù)與侵蝕, 其中關(guān)于審計委員會履職最大的修訂在于允許其行使監(jiān)事與監(jiān)事會職權(quán)。在地方性法規(guī)中, 尤其是省級層面的內(nèi)部審計條例, 會將審計委員會的設(shè)立考慮寫入文件。由中國證監(jiān)會等出臺的部門規(guī)章中, 一般將審計委員會設(shè)定為企業(yè)的必設(shè)機(jī)構(gòu)。《上市公司治理準(zhǔn)則》強(qiáng)調(diào)了審計委員會的召集人必須為會計專業(yè)人士, 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作(2023年12月修訂)》則明確了審計委員會是企業(yè)內(nèi)部審計工作的負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)。

從表1可知, 不同位階的法律法規(guī)均為審計委員會的履職提供了依據(jù), 而最近修訂的新《公司法》則補(bǔ)齊了全位階的“最后一塊拼圖”。

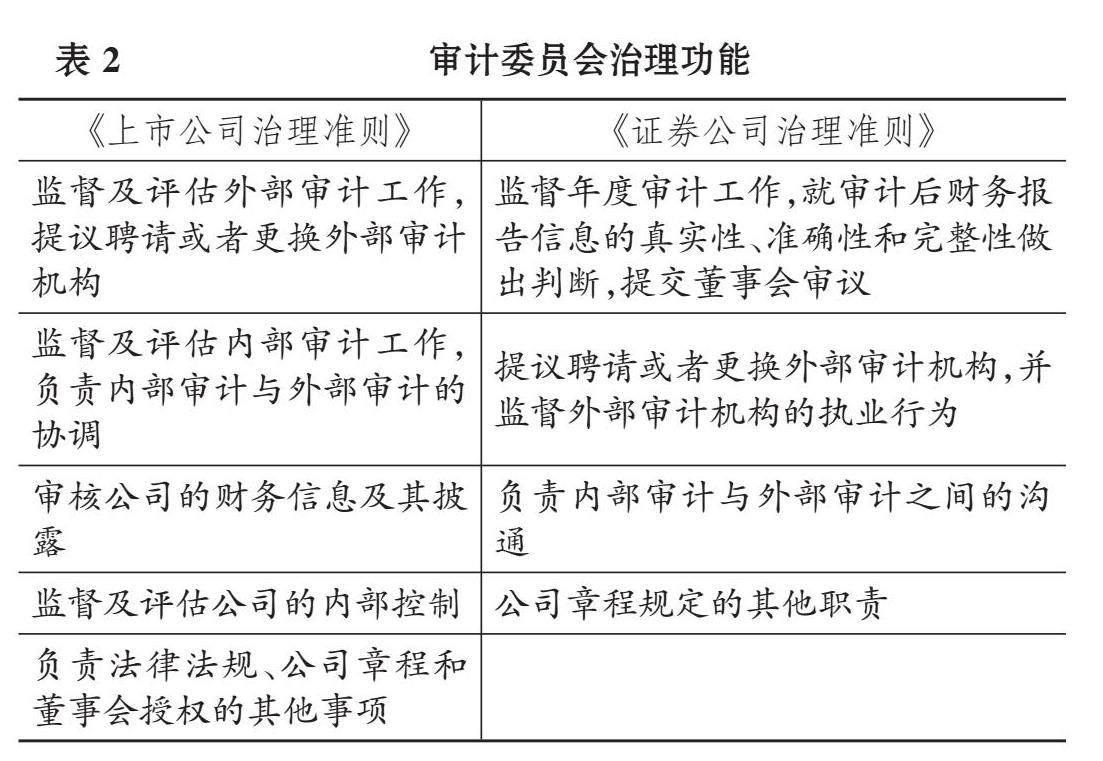

2. 審計委員會的治理功能。審計委員會的概念源自紐約證券交易所對1938年McKesson & Robbins財務(wù)造假事件的案件報告。該報告提出: 在切實(shí)可行的情況下, 由外部董事組成的董事會特別委員會來選擇審計師似乎是可取的。一開始, 審計委員會的治理功能是確保審計師的獨(dú)立性, 參與并監(jiān)督上市公司的信息披露過程。在《2002年公眾公司會計改革和投資者保護(hù)法案》(簡稱《SOX法案》)中, 審計委員會被期望能夠通過監(jiān)督保證財務(wù)報告的完整性和可靠性, 并負(fù)責(zé)對審計師的監(jiān)督和溝通。同時, 2002年我國首版《上市公司治理準(zhǔn)則》對我國上市公司審計委員會做出了明確而具體的規(guī)定, 其主體部分仍存在于2018年的最新版本。表2列示了最新版《上市公司治理準(zhǔn)則》與《證券公司治理準(zhǔn)則》中關(guān)于審計委員會治理功能的規(guī)定, 兩者有所區(qū)別。在上市公司中, 審計委員會治理功能的關(guān)鍵詞為內(nèi)外部審計、 信息披露與內(nèi)部控制, 兼顧了企業(yè)內(nèi)外部的審查與溝通。而在證券公司中, 審計委員會的治理功能主要偏向于外部, 包括判斷報送的財務(wù)報告信息質(zhì)量、 負(fù)責(zé)選擇并監(jiān)督外部審計工作以及內(nèi)外部審計之間的溝通。

三、 審計委員會研究的文獻(xiàn)綜述

前期關(guān)于國內(nèi)公司審計委員會的文獻(xiàn)回顧截至2011年(諶嘉席和王立彥,2012;涂建明和李曉玉,2013), 本文以2012 ~ 2023年為文獻(xiàn)檢索時間段, 以篇名“審計委員會”為主要檢索關(guān)鍵詞③, 檢索平臺為中國知網(wǎng), 并以CSSCI來源期刊為檢索條件④。通過人工篩選去除如法學(xué)領(lǐng)域關(guān)于審計委員會的規(guī)范研究, 得到以企業(yè)為研究對象的學(xué)術(shù)論文共計54篇; 再去除兩篇綜述研究與一篇案例研究, 進(jìn)入回顧部分的文獻(xiàn)為51篇。其中, 有部分貢獻(xiàn)于審計委員會相關(guān)法規(guī)的完善但已然喪失了時效性的話題, 如審計委員會的設(shè)立。這些研究表明, 設(shè)立審計委員會降低了未來股價崩盤風(fēng)險(羅進(jìn)輝等,2016), 有助于遏制企業(yè)避稅(王雄,2018), 為當(dāng)時引導(dǎo)上市公司自愿設(shè)立審計委員會提供了現(xiàn)實(shí)參考。一些研究從公司治理結(jié)構(gòu)視角研究審計委員會, 如向銳(2012)從終極所有權(quán)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)視角考察了何種企業(yè)會自愿設(shè)立審計委員會的話題; 陳漢文和王韋程(2014)研究發(fā)現(xiàn), 董事長決定了內(nèi)部控制質(zhì)量, 審計委員會無助于內(nèi)部控制的優(yōu)化。

《上市公司治理準(zhǔn)則》中規(guī)定的審計委員會治理功能為理論研究提供了統(tǒng)一分析框架。審計委員會的相關(guān)研究主要回答的問題是: 審計委員會各類特征如何影響具體的治理功能?治理功能可以大致分為財務(wù)信息與披露質(zhì)量、 內(nèi)部控制質(zhì)量、 外部審計工作與審計質(zhì)量以及其他。本節(jié)先將相關(guān)文獻(xiàn)按審計委員會特征分類, 再在每個特征分類中按照治理功能分類, 基于二維分類框架總結(jié)相關(guān)文獻(xiàn)。

1. 個人特征研究。審核公司財務(wù)信息及其披露是審計委員會的主要職責(zé), 與審計委員會召集人背景特征經(jīng)濟(jì)后果相關(guān)的文獻(xiàn)也較多地關(guān)注不同背景特征對財務(wù)信息質(zhì)量的影響。謝德仁和湯曉燕(2012)較早地關(guān)注到審計委員會召集人的地理特征, 發(fā)現(xiàn)本地召集人有利于降低公司盈余管理程度、 提高公司盈余質(zhì)量。基于此, 向銳和楊雅婷(2016)進(jìn)一步考慮了審計委員會召集人的教育水平、 薪酬水平, 研究三種特征分別對應(yīng)計與真實(shí)盈余管理的影響, 發(fā)現(xiàn)高學(xué)歷和本地化特征顯著抑制了應(yīng)計與真實(shí)盈余管理, 而高薪酬抑制了應(yīng)計盈余管理, 對真實(shí)盈余管理影響不顯著。余玉苗等(2019)基于主成分分析法提取的綜合指標(biāo)發(fā)現(xiàn), 審計委員會召集人綜合能力越強(qiáng), 企業(yè)盈余管理水平越低, 提供的盈余信息質(zhì)量越高。尹美群等(2021)關(guān)注了審計委員會召集人的聲譽(yù)和本地化特征, 將應(yīng)計和真實(shí)盈余管理作為審計委員會治理效率的代理變量, 取得了與前述研究一致的實(shí)證結(jié)果。

2018年更新的《上市公司治理準(zhǔn)則》強(qiáng)制要求審計委員會召集人需為會計相關(guān)專業(yè)人士, 這為研究審計委員會召集人財務(wù)專長提供了一個外生事件。張鵬(2023)基于雙重差分法的研究發(fā)現(xiàn), 審計委員會召集人的財務(wù)背景提高了財務(wù)報告質(zhì)量, 體現(xiàn)為更低的盈余管理程度和更高的披露效率。在現(xiàn)實(shí)中, 上市公司對獨(dú)立董事結(jié)構(gòu)安排的基礎(chǔ)是“會計+法律+行業(yè)”的三人組, 在獨(dú)立董事占多數(shù)的審計委員會中, 通常就是由會計專業(yè)人士來擔(dān)任召集人。新版準(zhǔn)則進(jìn)行了強(qiáng)制規(guī)定, 但可能在實(shí)務(wù)中不那么“外生”。

監(jiān)督及評價公司內(nèi)部控制也是審計委員會的主要職責(zé)之一。基于謝德仁和湯曉燕(2012)、 向銳和楊雅婷(2016)關(guān)注的三個背景特征, 向銳等(2017)進(jìn)一步考慮了聲譽(yù), 分別檢驗(yàn)四個背景特征對內(nèi)部控制質(zhì)量的影響, 研究發(fā)現(xiàn), 高學(xué)歷、 高薪酬、 良好聲譽(yù)和本地召集人能對上市公司內(nèi)部控制質(zhì)量產(chǎn)生積極影響。

2. 群體特征研究: 履職能力。

(1) 專業(yè)性。一是財務(wù)專長。審計委員會的構(gòu)建要求之一是專業(yè)性, 具體體現(xiàn)為是否聘任具有財務(wù)專長的專家以及聘用的數(shù)量。因此, 在現(xiàn)有研究中, 對財務(wù)專長的研究近乎等同于對專業(yè)性的研究。由于“獨(dú)立董事占多數(shù)”的規(guī)定一開始就存在, 且我國上市公司基本不存在“非獨(dú)立董事的外部董事”, 單獨(dú)研究“審計委員會的獨(dú)立性”基本等同于獨(dú)立董事研究, 僅有的一篇文獻(xiàn)將在后文獨(dú)立董事部分列報。

提供高質(zhì)量信息、 緩解企業(yè)內(nèi)外部信息不對稱是審計工作的基本職能, 圍繞審計委員會履職能力的研究主要關(guān)注何種因素會如何影響信息披露質(zhì)量。早期的研究主要研究會計信息質(zhì)量。吳國萍等(2012)從獨(dú)立性、 專業(yè)性、 勤勉度、 規(guī)模和成立時間五個方面檢驗(yàn)了審計委員會對會計信息質(zhì)量的影響, 利用違規(guī)處罰作為代理變量, 發(fā)現(xiàn)除去成立時間的四個特征, 其他特征均與會計信息質(zhì)量正相關(guān)。劉彬(2014)從審計委員會的獨(dú)立性、 專業(yè)性、 職責(zé)與權(quán)利保障三個方面度量審計委員會特征, 研究發(fā)現(xiàn), 需要控制投資者法律保護(hù)與審計委員會特征的交乘項(xiàng), 獨(dú)立、 專業(yè)、 職責(zé)與權(quán)利保障更高的審計委員會才與上市公司信息披露質(zhì)量正相關(guān)。該結(jié)果表明, 審計委員會特征對信息披露質(zhì)量的提高作用部分取決于投資者法律保護(hù)是否完善。潘珺和余玉苗(2017)基于應(yīng)計盈余質(zhì)量的證據(jù)顯示, 獨(dú)立性和專業(yè)性越高的審計委員會所在公司越能提供高質(zhì)量的財務(wù)報告。

近年的研究一方面使用其他證據(jù)補(bǔ)充審計委員會提高信息質(zhì)量的結(jié)論, 另一方面也考慮信息供需雙方的行為。王守海等(2019)基于財務(wù)重述的證據(jù)發(fā)現(xiàn), 審計委員會中財務(wù)專家越多, 公司財務(wù)重述概率越低, 但會受到強(qiáng)權(quán)高管的干預(yù)。從信息需求(使用者)角度來看, 王守海等(2021)進(jìn)一步發(fā)現(xiàn), 有更多財務(wù)專家的審計委員會提供的高質(zhì)量信息能降低分析師盈余預(yù)測偏差。從信息供給者角度來看, 張志紅等(2022)直接關(guān)注了審計委員會財務(wù)專長對管理層策略性披露的治理作用, 以語調(diào)和可讀性操縱作為披露行為的代理變量, 發(fā)現(xiàn)當(dāng)審計委員會中具有更多財務(wù)專長的獨(dú)立董事時, 管理層討論與分析(MD&A)語調(diào)和可讀性的操縱更低, 體現(xiàn)了對企業(yè)信息披露行為的治理作用。

會計師事務(wù)所的工作履歷是財務(wù)專長的研究視角之一。楚有為(2018)研究發(fā)現(xiàn), 當(dāng)審計委員會中具有會計師事務(wù)所工作背景的委員時, 管理層利用研發(fā)支出資本化進(jìn)行會計政策選擇從而進(jìn)行盈余管理的可能性更低, 從側(cè)面給出了具有財務(wù)專長的審計委員會能提供高質(zhì)量盈余信息的證據(jù)。

在內(nèi)部控制方面, 董卉娜和朱志雄(2012)發(fā)現(xiàn), 審計委員會設(shè)立時間越長、 規(guī)模越大、 獨(dú)立性越強(qiáng), 內(nèi)部控制存在缺陷的可能性越小。劉焱和姚海鑫(2014)對召集人個體特征和群體特征的專業(yè)性能否提高上市公司內(nèi)部控制質(zhì)量進(jìn)行了研究。后續(xù)研究進(jìn)一步補(bǔ)充了獨(dú)立性與勤勉度, 力圖全面刻畫審計委員會履職的群體特征, 如左銳等(2016)研究了這三個特性對內(nèi)部控制缺陷的影響, 發(fā)現(xiàn)審計委員會越獨(dú)立、 專業(yè)、 勤勉的企業(yè), 存在內(nèi)部控制缺陷的概率越低。

基于上述專業(yè)審計委員會帶來更高質(zhì)量信息和內(nèi)部控制的結(jié)論, 李云等(2017)著眼于審計委員會對外部審計費(fèi)用的影響, 他們認(rèn)為, 由于專業(yè)的審計委員會能提高上市公司內(nèi)部控制質(zhì)量和會計信息質(zhì)量, 審計師的審計工作投入和審計風(fēng)險更低, 進(jìn)而要求更低的審計費(fèi)用, 實(shí)證結(jié)果支持了這一判斷。

此外, 也有研究關(guān)注到審計委員會對外部審計的影響。左晶晶等(2013)從存在性、 獨(dú)立性和勤勉程度考察審計委員會參與治理對審計意見購買行為的影響, 研究發(fā)現(xiàn), 審計委員會的設(shè)立、 獨(dú)立和勤勉能降低非標(biāo)意見的概率, 獨(dú)立、 勤勉的審計委員會能減少對企業(yè)的不利審計意見。該結(jié)果表明, 審計委員會參與治理從供給側(cè)制約了企業(yè)的審計意見購買行為。

二是非財務(wù)專長。隨著經(jīng)濟(jì)體系的變化、 企業(yè)業(yè)務(wù)的復(fù)雜化, 審計處于變革中, 職能范圍正在逐步擴(kuò)大, 對審計委員會的“專長”要求不再局限于財務(wù)方面。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展下的社會審計中, 審計取證模式、 整體流程、 技術(shù)方法、 作業(yè)模式、 規(guī)范體系和人才需求等方面都面臨重大變革(劉杰等,2019)。相應(yīng)地, 企業(yè)內(nèi)外部利益相關(guān)者對審計委員會的履職期望也在發(fā)生變化。數(shù)字技術(shù)在使用者與未使用者之間構(gòu)筑了一道“數(shù)字鴻溝”, 加大了信息不對稱, 數(shù)字化手段對企業(yè)的賦能強(qiáng)化了企業(yè)對技術(shù)手段的咨詢需求和內(nèi)外部利益相關(guān)者的監(jiān)督需求。因此, 審計委員會需要配置一定的具有技術(shù)專長的委員。

在信息披露質(zhì)量方面, 除了會計師事務(wù)所背景, 楚有為(2018)同時檢驗(yàn)了技術(shù)背景對研發(fā)過程中盈余操縱的影響, 研究發(fā)現(xiàn), 審計委員會技術(shù)背景顯著抑制了削減研發(fā)支出的真實(shí)盈余管理。該結(jié)果表明, 在提高信息披露質(zhì)量的過程中, 不同背景會對不同的盈余管理模式產(chǎn)生影響。

在內(nèi)部控制方面, 周冬華等(2022)研究發(fā)現(xiàn), 具有IT專長審計委員會的企業(yè)的內(nèi)部控制質(zhì)量更高, 且更顯著地存在于企業(yè)信息系統(tǒng)水平與IT方面權(quán)威性和依賴性較強(qiáng)的情境下。

(2) 其他能力。近年來隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展, 拓展出了IT專長這一細(xì)分視角。然而, 專業(yè)性以外的履職能力研究視角較為有限, 僅有兩篇文獻(xiàn)。

一是曾雪云等(2016)研究了可信度和活躍度。該文基于2009 ~ 2011年A股主板上市公司數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn), 從可信度和活躍度兩個方面看, 審計委員會履職質(zhì)量較低, 而可信又活躍的審計委員會所在公司的業(yè)績波動程度較低, 低可信度情境下的活躍是“表象勤勉”, 會伴隨更大的業(yè)績波動。值得注意的是, 該文仍沒有完全跳出“勤勉度”的觀察視角, 而是在勤勉的基礎(chǔ)上進(jìn)一步觀察到了“可信度”。根據(jù)審計委員會履職披露, 以會議事項(xiàng)、 決議事項(xiàng)、 溝通過程和審計評價四個要件為判斷標(biāo)準(zhǔn), 通過清晰度和透明度評價可信度, 根據(jù)可信度從高到低判定為四個等級: 可信—可知—未知—缺位。從變量計算過程來看, 該文與透明度研究也相關(guān)。

二是程新生等(2015)研究了審計委員會的信息權(quán)。該文圍繞協(xié)調(diào)溝通、 監(jiān)督保障和財務(wù)信息質(zhì)量構(gòu)建了七個二級指標(biāo), 使用因子分析法度量審計委員會信息權(quán), 使用信息質(zhì)量評級、 盈余質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見作為會計信息質(zhì)量的代理變量, 實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)審計委員會信息權(quán)越大, 會計信息質(zhì)量越高。

3. 其他群體特征研究。

(1) 多元背景。在群體背景方面, 現(xiàn)有研究主要集中于審計委員會海歸背景的經(jīng)濟(jì)后果。周澤將等(2020)基于以往海歸背景(海外經(jīng)歷)的相關(guān)文獻(xiàn)認(rèn)為, 無視海歸背景對審計委員會工作有效性的影響是不完整的。他們以內(nèi)部控制質(zhì)量為落點(diǎn)研究發(fā)現(xiàn), 審計委員會海歸背景顯著提升了企業(yè)的內(nèi)部控制質(zhì)量。及時、 足額計提商譽(yù)減值是穩(wěn)健會計政策的表征之一, 王浩然等(2021)發(fā)現(xiàn), 當(dāng)審計委員會中具有海歸背景的委員更多時, 企業(yè)計提了更多的商譽(yù)。該結(jié)果為審計委員會積極履行財務(wù)信息及其披露的審核與監(jiān)督責(zé)任提供了支持性證據(jù)。總體上, 無論是審計委員會召集人的個人背景特征, 還是審計委員會群體的背景特征, 學(xué)術(shù)研究的關(guān)注均不足。高階梯隊(duì)理論指出, 管理者背景特征與認(rèn)知能力和價值觀密切相關(guān), 這些特征會影響他們的戰(zhàn)略選擇, 進(jìn)而影響企業(yè)行為。審計委員會成員均由董事會成員組成, 董事會是企業(yè)內(nèi)部最高決策機(jī)構(gòu), 因此, 審計委員會的背景特征研究理應(yīng)得到更多關(guān)注。

(2) 性別結(jié)構(gòu)。性別是人口統(tǒng)計特征中最易得、 最有差異的變量, 一段時間內(nèi)風(fēng)行的女性高管研究也帶動了審計委員會中的性別研究。李桂榮和高艾(2017)使用是否有女性任職、 是否多為女性任職和召集人是否為女性三個虛擬變量度量審計委員會的女性任職, 通過其與應(yīng)計盈余管理的負(fù)向關(guān)系提供了審計委員會中女性任職對盈余質(zhì)量具有提高作用的證據(jù)。向銳和倪偉策(2017)認(rèn)為, 女性董事的風(fēng)險預(yù)知能力和謹(jǐn)慎性有利于審計委員會更好地履職, 實(shí)證檢驗(yàn)表明, 當(dāng)審計委員會中擁有更多的女性董事時, 企業(yè)會計穩(wěn)健性會更高。向銳和秦夢(2016)進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn), 由于女性董事可以提供高質(zhì)量財報和有效的內(nèi)部控制, 從供給側(cè)降低審計師的審計風(fēng)險, 發(fā)揮更好的監(jiān)督作用, 從而在需求側(cè)部分替代了外部審計, 審計委員會中有女性董事的企業(yè)所支付的審計費(fèi)用更低。

作為管理團(tuán)隊(duì)性別研究的一部分, 人們往往更關(guān)注具有決策權(quán)力的董事會與高管的性別構(gòu)成, 因?yàn)樗麄儗ζ髽I(yè)行為的影響足夠直接且廣泛, 而審計委員會承擔(dān)的職能相對較窄, 更多的是以“局外人”身份提供咨詢和監(jiān)督, 在企業(yè)中的話語權(quán)也會受到一些現(xiàn)實(shí)因素的限制。因此, 審計委員會的性別結(jié)構(gòu)并沒有引起太大的關(guān)注。

4. 基于關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的兼任研究。我國社會和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有人格化的“關(guān)系型交易”特征(李增泉,2017)。同時, 我國社會講究人情與面子, 如果一個人脫離了人情, 就會孤立于自己所處的網(wǎng)絡(luò)(翟學(xué)偉,2004、2021)。基于人情與面子的關(guān)系可能與正式制度相悖而影響社會的公平正義, 也可能構(gòu)建出一條增強(qiáng)社會效率的信任機(jī)制。根據(jù)這一思路, “關(guān)系”既是影響審計委員會履職的阻礙, 也是企業(yè)與外部信息使用人的溝通渠道。總體上, 基于關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的兼任研究可以分為以下兩個角度:

(1) 外部兼任。審計委員會成員在企業(yè)外部兼任有兩層含義: 一方面是不限定在外兼任身份的廣義概念。馬建威等(2013)將連鎖董事研究應(yīng)用到由董事會成員擔(dān)任委員的審計委員會中, 發(fā)現(xiàn)董事網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮的經(jīng)濟(jì)依存和信任機(jī)制使審計師要求更少的費(fèi)用。另一方面是限定了審計委員會成員在其他企業(yè)同樣擔(dān)任審計委員會成員的狹義情景。在現(xiàn)有文獻(xiàn)中, 此類情景通常與同一會計師事務(wù)所審計一同考慮, 被定義為“審計委員會—會計師事務(wù)所(審計師)連鎖關(guān)系”。邢秋航等(2020)發(fā)現(xiàn), 當(dāng)某企業(yè)與其他企業(yè)存在基于審計委員會和會計師事務(wù)所的雙重連鎖關(guān)系時, 審計師進(jìn)行審計調(diào)整的概率更高, 因?yàn)殡p重連鎖關(guān)系能夠?qū)崿F(xiàn)信息共享。向銳和林融玉(2020、2023)發(fā)現(xiàn), 當(dāng)審計委員會與審計師存在連鎖關(guān)系時, 公司的盈余質(zhì)量更高, 財務(wù)重述和非標(biāo)意見的概率更低。這些證據(jù)表明, 雙重連鎖關(guān)系提高了審計質(zhì)量, 提供了“關(guān)系”具有提高信息溝通效率的作用的證據(jù)。

(2) 內(nèi)部兼任。審計委員會成員在企業(yè)內(nèi)部的兼任, 主要以董事會下屬委員會中的交疊任職為具體形式。審計委員會與薪酬委員會的交疊能更好地發(fā)揮對高管薪酬的審計監(jiān)督作用, 鄧曉嵐等(2014)發(fā)現(xiàn)兩者的交疊能讓經(jīng)理人“精準(zhǔn)狩獵”, 尋求與交疊任職的董事合謀操縱會計盈余以攫取機(jī)會主義薪酬, 但相應(yīng)地, 鄧曉嵐等(2015)也發(fā)現(xiàn)此時國有企業(yè)CEO的運(yùn)氣薪酬更低。也有文獻(xiàn)關(guān)注審計委員會與戰(zhàn)略委員會的交疊任職。如: 王文慧等(2018)關(guān)注創(chuàng)新后果, 發(fā)現(xiàn)兩者交疊會使研發(fā)投資決策更謹(jǐn)慎, 使專利申請決策更偏向于短期商業(yè)化項(xiàng)目。薛有志等(2021)關(guān)注戰(zhàn)略后果, 發(fā)現(xiàn)兩者交疊對資產(chǎn)剝離的影響存在階段性特征, 在剝離決策階段存在信息和資源的溢出效應(yīng), 但在評價剝離效果時, 交疊任職是股東加強(qiáng)控制的一種低成本策略和隱形渠道, 便于股東進(jìn)行“隧道挖掘”。此外, 還有文獻(xiàn)研究高管與審計委員會的交疊任職。如: 張川和黃夏燕(2018)將總經(jīng)理擔(dān)任審計委員會成員的情況識別為權(quán)力侵蝕, 研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)審計委員會權(quán)力被侵蝕時, 公司盈余質(zhì)量顯著降低。王兵等(2023)關(guān)注其他高管在審計委員會中任職即高管與審計委員會的兼任的財務(wù)后果, 他們發(fā)現(xiàn)CFO在審計委員會中的任職降低了審計委員會的監(jiān)督有效性, 引發(fā)了更多的財務(wù)重述行為。呂夢等(2021)則關(guān)注審計委員會與審計總監(jiān)的任期交疊, 發(fā)現(xiàn)審計委員會與審計總監(jiān)的長期合作能夠提供更高質(zhì)量的盈余信息。

5. 獨(dú)立董事研究。最初的《上市公司治理準(zhǔn)則》就要求獨(dú)立董事在審計委員會中占多數(shù)。在理論研究中, 審計委員會的相關(guān)議題與獨(dú)立董事是相互交織的。如王守海和李云(2012)關(guān)于審計委員會獨(dú)立性的研究, 實(shí)質(zhì)上就是探討?yīng)毩⒍峦ㄟ^審計委員會這一平臺履行著怎樣的監(jiān)督職能。在2018年以前, 并未規(guī)定審計委員會召集人應(yīng)當(dāng)為會計專業(yè)人士, 這期間的研究將“會計獨(dú)董”作為一種背景特征。張世鵬等(2013)發(fā)現(xiàn), 更多的會計獨(dú)董不一定有助于審計委員會的勤勉履職。

審計委員會為考察獨(dú)立董事的履職提供了一個限定視角。在關(guān)系研究方面, 朱朝暉和李敏鑫(2020)、 李敏鑫和朱朝暉(2022)關(guān)注審計委員會中獨(dú)立董事與CEO的社會關(guān)系, 研究發(fā)現(xiàn), 當(dāng)雙方存在社會關(guān)系時, 財務(wù)信息質(zhì)量和審計質(zhì)量顯著降低。這與前述審計委員會與企業(yè)外部人構(gòu)建社會關(guān)系所帶來的積極效應(yīng)截然不同。張川等(2022)基于獨(dú)立董事網(wǎng)絡(luò)位置研究發(fā)現(xiàn), 審計委員會中的獨(dú)立董事越處于網(wǎng)絡(luò)中心, 財務(wù)報告質(zhì)量越高。

其他的研究從獨(dú)立董事的不同特征展開。趙放等(2017)關(guān)注了審計委員會中會計獨(dú)董的區(qū)位特征, 發(fā)現(xiàn)本地會計獨(dú)董降低了未來的股價崩盤風(fēng)險。羅棪心等(2020)關(guān)注了一個獨(dú)特場景——“退而不休”, 他們發(fā)現(xiàn), 退休的獨(dú)立董事能夠投入更多的時間和精力履職, 并帶來更高的盈余質(zhì)量。

6. 透明度研究。在很長一段時期, 審計委員會面臨著信任危機(jī), 原因在于其履職狀況不透明, 企業(yè)外部人無法獲取審計委員會是否積極履職以及如何履職的信息。2013年, 上海證券交易所發(fā)布《上市公司董事會審計委員會運(yùn)作指引》, 要求上市公司進(jìn)一步披露審計委員會的履職情況以及履職過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題。這為評價審計委員會透明度的作用提供了一個準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)情景, 用于評估對審計委員會披露監(jiān)管的政策效應(yīng)。

陳漢文等(2020)發(fā)現(xiàn), 審計委員會透明度的提高會帶來更高的履職有效性, 這體現(xiàn)為對企業(yè)高管在職消費(fèi)的抑制。此后, 陳漢文等(2022)利用來自會計信息質(zhì)量的證據(jù)進(jìn)一步鞏固了審計委員會透明度的積極履職效應(yīng)。軒文爽(2022)的研究表明, 審計委員會的履職披露向外部信息使用人傳遞了信息可信的承諾, 有助于供應(yīng)鏈上關(guān)系契約的穩(wěn)定, 從而促進(jìn)了供應(yīng)鏈的集中。甄玉晗等(2023)同樣利用了上海證券交易所要求披露審計委員會履職信息的外生沖擊, 但將其作為“董事會監(jiān)督”的代理變量, 原因在于審計委員會成員中獨(dú)立董事占多數(shù), 獨(dú)立董事制度是審計委員會承擔(dān)董事會監(jiān)督職能的主要載體。他們研究發(fā)現(xiàn), 董事會監(jiān)督與債務(wù)融資成本負(fù)相關(guān), 但這一關(guān)系同樣能被“透明的治理信息披露獲得外部利益相關(guān)者信任”所解釋。

7. 文獻(xiàn)述評。從審計委員會研究視角(起點(diǎn))與治理功能(落點(diǎn))兩個方面對前述文獻(xiàn)綜合整理的結(jié)果如表3所示。

結(jié)合前述文獻(xiàn)回顧與表3的總結(jié)可知:

第一, 審計委員會特征, 包括召集人個人特征和群體特征, 這是早期審計委員會研究的重點(diǎn)領(lǐng)域, 且?guī)缀鯊呢攧?wù)信息與披露、 內(nèi)部控制和外部審計等各個方面給出了治理證據(jù)。然而, 囿于數(shù)據(jù)可得性, 這些早期研究關(guān)注的特征并不深入, 主要圍繞人口統(tǒng)計特征展開。因此, 未來研究不宜再從審計委員會特征考察其是否取得了預(yù)期的治理效果, 而是要拓展“預(yù)期外”的后果, 如王浩然等(2021)所研究的海外成員與商譽(yù)減值。

第二, 審計委員會履職法定要求——如召集人的會計專長、 履職信息披露——為董事會財務(wù)專長與獨(dú)立董事及其履職場景提供了新的研究視角。當(dāng)前, 這些新的研究視角似乎陷入了兩個極端: 一方面是經(jīng)典的信息披露質(zhì)量, 另一方面是非預(yù)期的治理效果, 而對于預(yù)期效果中的內(nèi)外部審計與內(nèi)部控制的關(guān)注不足。因此, 未來研究仍可探索新視角下審計委員會的審計監(jiān)督作用。

四、 未來展望

1. 關(guān)系約束與履職困境。履職效果取決于履職環(huán)境。我國的社會環(huán)境中存在著一些不良因素, 未能給審計委員會履職創(chuàng)造良好的環(huán)境, 從而威脅到審計委員會的履職效果。其一, 中國社會是一個講人情與面子的“情理”社會, 人情、 面子與關(guān)系構(gòu)成了由文化約束的社會機(jī)制(翟學(xué)偉,2004)。在這樣的社會環(huán)境中, 人與人的交往會受到“關(guān)系”的制約。例如, 審計委員會發(fā)現(xiàn)了內(nèi)部控制存在某些缺陷, 但由于涉及多部門的協(xié)調(diào)與利益沖突, 最終未能優(yōu)化。從結(jié)果來看, 可以說審計委員會沒有履行職責(zé), 但事實(shí)并非如此。如何破解關(guān)系約束從而為審計委員會履職提供環(huán)境保障, 可能是未來研究的重點(diǎn)之一。其二, 這樣的社會環(huán)境部分地源自歷史文化傳統(tǒng)的影響, 如儒家文化中的集體主義、 等級觀念和對“尊卑有序”的強(qiáng)調(diào)(杜興強(qiáng),2022)。已有研究發(fā)現(xiàn), 企業(yè)中論資排輩的文化傳統(tǒng)會抑制獨(dú)立董事的進(jìn)諫行為, 且增加了管理者決策失誤的可能, 導(dǎo)致公司信息披露質(zhì)量下降, 進(jìn)而引發(fā)更大的股價崩盤風(fēng)險(杜興強(qiáng)等,2017;杜興強(qiáng)等,2022)。

2. 多個會計專家的聘用動機(jī)。在財務(wù)專長的一類文獻(xiàn)中, 通常將“多個會計獨(dú)董”作為審計委員會或獨(dú)立董事?lián)碛懈鼜?qiáng)專業(yè)性的代理變量。然而, 近年較為知名的財務(wù)造假案例“康美案”可能揭示了多個會計獨(dú)董聘用結(jié)構(gòu)的另一面。根據(jù)康美藥業(yè)2017年年度報告⑤, 當(dāng)時在任的三位獨(dú)立董事分別為會計學(xué)教授、 法學(xué)副教授與會計師事務(wù)所所長。

若從“專業(yè)性”角度看, 這種包含學(xué)術(shù)與實(shí)務(wù)界的會計專業(yè)獨(dú)立董事聘用結(jié)構(gòu)顯然具有較高的財務(wù)專業(yè)性, 但康美藥業(yè)卻成為了中國資本市場造假與集體訴訟的第一案。理想的制度設(shè)計與不盡如人意的實(shí)施現(xiàn)實(shí)之間的沖突值得深思: 企業(yè)聘用多個會計獨(dú)董是否是利用積極信號掩蓋造假動機(jī)(虛擬增信工具)?多個會計獨(dú)董是否可能提供了不恰當(dāng)?shù)淖稍兎?wù), 從而在一定程度上助推了企業(yè)的財務(wù)造假行為?“學(xué)術(shù)+實(shí)務(wù)”的會計類獨(dú)立董事組合是起到了有效的監(jiān)督作用, 還是向企業(yè)提供了“有效”的咨詢方案?

3. 審計委員會中獨(dú)立董事的咨詢職能。《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》將獨(dú)立董事的職責(zé)界定為“在董事會中發(fā)揮參與決策、 監(jiān)督制衡、 專業(yè)咨詢作用”, 即“參與決策+監(jiān)督+咨詢”。這造成了獨(dú)立董事角色定位的悖論, 因?yàn)樵谕粫r空, 針對同一事項(xiàng), 這三種角色無法集于一人之身(郭富青,2022)。因此, 在獨(dú)立董事履職方面——尤其是會計專業(yè)獨(dú)董——仍存在一個重要但尚不明晰的規(guī)范性問題: 是否應(yīng)當(dāng)期望他們發(fā)揮多重作用?

審計委員會的制度設(shè)計對此有一些回應(yīng): 相較于獨(dú)立董事廣泛的職責(zé)界定, 《上市公司治理準(zhǔn)則》對審計委員會的職責(zé)界定集中于“監(jiān)督”角色。這意味著在獨(dú)立董事同時作為審計委員會成員的情況下, 履職效果應(yīng)當(dāng)偏監(jiān)督作用。由此產(chǎn)生的問題在于: 總經(jīng)理擔(dān)任成員會弱化審計委員會的監(jiān)督效力, 造成權(quán)力侵蝕, 是否存在其他影響審計委員會監(jiān)督作用的權(quán)力侵蝕形式?

此外, 需要明確的問題是: 擔(dān)任審計委員會成員的獨(dú)立董事是否應(yīng)當(dāng)提供咨詢服務(wù), 實(shí)際上又提供了怎樣的咨詢?一方面, 監(jiān)督與咨詢的利益取向是相悖的: 在監(jiān)督情境下, 監(jiān)督者與被監(jiān)督者存在利益沖突; 而在咨詢情境下, 咨詢方與被咨詢方的利益通常是一致的。承擔(dān)咨詢與參與決策的職責(zé)使獨(dú)立董事與企業(yè)的利益綁定, 這會威脅到其監(jiān)督效能的發(fā)揮。另一方面, 審計委員會召集人是會計獨(dú)董, 自身掌握了較多的會計相關(guān)知識, 也在會計理論與學(xué)術(shù)界擁有一定的人脈, 企業(yè)向其咨詢的事項(xiàng)是耐人尋味的——既可能是遵從法規(guī)的會計處理, 也可能是尋求法規(guī)漏洞等非道德行為。這需要充分、 適當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)證據(jù)。

實(shí)務(wù)中未擔(dān)任審計委員會成員的獨(dú)董通常是行業(yè)技術(shù)專家、 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與戰(zhàn)略專家、 法學(xué)與金融學(xué)專家等⑥。顯然, 企業(yè)聘用此類獨(dú)董的動機(jī)就是獲取咨詢價值并輔助決策, 而是否成功輔助決策是一個實(shí)證性命題。對這類專家展開研究, 預(yù)期將會補(bǔ)充審計委員會非財務(wù)專長領(lǐng)域的文獻(xiàn)。進(jìn)一步而言, 是否擔(dān)任審計委員會成員有著一定的身份邊界, 亦可說是“專人專職”——企業(yè)會考慮到對監(jiān)督與咨詢的需求選聘獨(dú)立董事, 并決定其是否加入審計委員會。“未擔(dān)任審計委員會成員”可能為獨(dú)立董事研究提供一個新的視角。

【 注 釋 】

① 關(guān)于審計委員會的其他相關(guān)文獻(xiàn)回顧與展望工作可見吳清華等(2006)、諶嘉席和王立彥(2012)、涂建明和李曉玉(2013)、劉李福和鄧菊香(2016)、徐海峰等(2022)的研究。

② 通過國家法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(https://flk.npc.gov.cn)查詢發(fā)現(xiàn)提及“審計委員會”的地方性法規(guī)為安徽與黑龍江兩省的內(nèi)部審計條例。事實(shí)上,其他省份也有類似規(guī)定,但并非由地方人民代表大會及其常務(wù)委員會制定并發(fā)布。例如:江蘇省是由省政府發(fā)布《江蘇省內(nèi)部審計工作規(guī)定》,其中提及“根據(jù)需要可以設(shè)立審計委員會或?qū)徲嫻ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組”;浙江省政府辦公廳發(fā)布的《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》沒有提及審計委員會;貴州省《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計工作的實(shí)施意見》由中共貴州省委審計委員會印發(fā),未提及企業(yè)審計委員會設(shè)置。

③ 不以主題檢索的原因在于:2018年中央審計委員會成立,此后涌現(xiàn)出諸多政治學(xué)或國家審計方向的研究,以主題檢索增加了文獻(xiàn)選擇難度。

④ 未直接使用中國社會科學(xué)引文索引(CSSCI)系統(tǒng)檢索的原因在于,該系統(tǒng)存在更新滯后和遺漏的現(xiàn)象。

⑤ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600518&announcementId=1204793690&orgId=gssh0600518&announcementTime=2018-04-26。

⑥ 例如洋河股份(002304)、山西汾酒(600809)、瀘州老窖(00568)等,具體可見年報公司治理部分。

【 主 要 參 考 文 獻(xiàn) 】

陳漢文,王金妹,劉思義,楊道廣.審計委員會透明度與會計信息質(zhì)量——基于履職情況披露的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[ J].管理評論,2022(1):255 ~ 267.

陳漢文,王金妹,楊道廣.審計委員會透明度與高管在職消費(fèi)——基于上交所強(qiáng)制披露要求的準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)研究[ J].審計研究,2020(5):57 ~ 66.

諶嘉席,王立彥.國內(nèi)審計委員會研究:十年回顧與展望(2002-2011)[ J].審計研究,2012(4):61 ~ 67.

程新生,劉建梅,張正好,亓佳文.審計委員會信息權(quán)對會計信息質(zhì)量的影響[ J].財貿(mào)研究,2015(3):142 ~ 149.

楚有為.審計委員會專業(yè)背景與企業(yè)研發(fā)活動盈余操縱[ J].現(xiàn)代財經(jīng)(天津財經(jīng)大學(xué)學(xué)報),2018(10):96 ~ 113.

鄧曉嵐,陳棟,陳運(yùn)森.專門委員會重疊與CEO運(yùn)氣薪酬:基于國有控股上市公司的證據(jù)[ J].會計研究,2015(7):49 ~ 55+97.

杜興強(qiáng),殷敬偉,賴少娟.論資排輩、CEO任期與獨(dú)立董事的異議行為[ J].中國工業(yè)經(jīng)濟(jì),2017(12):151 ~ 169.

杜興強(qiáng).儒家文化與會計審計行為:一個分析框架[ J].財會月刊,2022(19):3 ~ 21.

郭富青.我國獨(dú)立董事的制度悖論、缺陷與解決途徑——對“康美藥業(yè)案”引發(fā)的獨(dú)立董事辭職潮的思考[ J].學(xué)術(shù)論壇,2022(1):61 ~ 73.

李桂榮,高艾.審計委員會中女性任職對盈余質(zhì)量的影響——來自2011—2015年A股上市公司的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[ J].南京審計大學(xué)學(xué)報,2017(4):44 ~ 54.

李敏鑫,朱朝暉.審計委員會中獨(dú)立董事與CEO社會關(guān)系對審計質(zhì)量的影響研究[ J].會計研究,2022(8):161 ~ 176.

李云,王菲菲,尹天祥.CEO權(quán)力、審計委員會專業(yè)性與審計費(fèi)用[ J].審計研究,2017(6):91 ~ 98.

李增泉.關(guān)系型交易的會計治理——關(guān)于中國會計研究國際化的范式探析[ J].財經(jīng)研究,2017(2):4 ~ 33.

劉焱,姚海鑫.高管權(quán)力、審計委員會專業(yè)性與內(nèi)部控制缺陷[ J].南開管理評論,2014(2):4 ~ 12.

羅進(jìn)輝,謝達(dá)熙,林小靖.審計委員會與股價崩盤風(fēng)險[ J].當(dāng)代會計評論,2016(2):99 ~ 125.

羅棪心,陸正飛,伍利娜.“退而不休”的獨(dú)立董事發(fā)揮余熱了嗎?——審計委員會中退休獨(dú)立董事對盈余質(zhì)量的影響研究[ J].會計與經(jīng)濟(jì)研究,2020(1):3 ~ 20.

呂夢,王兵,蘇文兵.審計委員會與審計總監(jiān)任期重疊影響公司盈余質(zhì)量嗎[ J].會計研究,2021(1):155 ~ 166.

馬建威,黃文,楊慧雯.審計委員會多重任職與審計收費(fèi)相關(guān)性研究——來自2007-2010年中國A股上市公司的證據(jù)[ J].北京工商大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2013(5):83 ~ 89.

潘珺,余玉苗.審計委員會履職能力、召集人影響力與公司財務(wù)報告質(zhì)量[ J].南開管理評論,2017(1):108 ~ 118.

王浩然,王彪華,周澤將.審計委員會海歸背景與商譽(yù)減值計提[ J].審計與經(jīng)濟(jì)研究,2021(1):58 ~ 67.

王守海,劉燁煒,徐曉彤,公文.審計委員會會計專長與分析師盈余預(yù)測行為[ J].會計與經(jīng)濟(jì)研究,2021(6):58 ~ 72.

王守海,許薇,劉志強(qiáng).高管權(quán)力、審計委員會財務(wù)專長與財務(wù)重述[ J].審計研究,2019(3):101 ~ 110.

王文慧,孫光國,孫瑞琦.審計與戰(zhàn)略委員會重疊任職會抑制公司創(chuàng)新嗎[ J].中國會計評論,2018(3):437 ~ 476.

向銳,林融玉.審計委員會—審計師連鎖關(guān)系與公司盈余質(zhì)量——來自我國A股上市公司的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[ J].當(dāng)代會計評論,2020(4):53 ~ 76.

向銳,林融玉.審計委員會—審計師連鎖關(guān)系與審計質(zhì)量——來自我國A股上市公司的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[ J].南開管理評論,2023(3):42 ~ 54.

向銳,倪偉策.審計委員會性別多元化與會計穩(wěn)健性——來自中國上市公司的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[ J].投資研究,2017(1):23 ~ 37.

向銳,徐玖平,楊雅婷.審計委員會主任背景特征與公司內(nèi)部控制質(zhì)量[ J].審計研究,2017(4):73 ~ 80.

向銳,楊雅婷.審計委員會主任背景特征與公司盈余管理——基于應(yīng)計與真實(shí)盈余管理的研究[ J].審計與經(jīng)濟(jì)研究,2016(3):31 ~ 40.

謝德仁,湯曉燕.審計委員會主任委員本地化與公司盈余質(zhì)量[ J].審計研究,2012(6):90 ~ 96.

邢秋航,韓曉梅,吳聯(lián)生.審計委員會—會計師事務(wù)所連鎖關(guān)系與審計調(diào)整[ J].會計研究,2020(2):179 ~ 190.

軒文爽.審計委員會透明度與供應(yīng)商/客戶關(guān)系型交易[ J].審計與經(jīng)濟(jì)研究,2022(5):65 ~ 74.

薛有志,張榮榮,張鈺婧.專業(yè)委員會交疊任職對資產(chǎn)剝離的影響——基于戰(zhàn)略委員會和審計委員會的研究視角[ J].山西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報,2021(6):84 ~ 98.

尹美群,李曉寧,隋馨儀.機(jī)構(gòu)投資者股東積極主義、審計委員會主任背景特征與審計委員會治理效率[ J].南京審計大學(xué)學(xué)報,2021(2):11 ~ 22.

余玉苗,孫迪,潘珺.審計委員會召集人特征、CEO權(quán)力與公司盈余信息質(zhì)量[ J].當(dāng)代會計評論,2019(3):111 ~ 133.

翟學(xué)偉.中國人的人情與面子:框架、概念與關(guān)聯(lián)[ J].浙江學(xué)刊,2021(5):53 ~ 64.

曾雪云,伍利娜,王雪.上市公司審計委員會的履職活動與潛在績效[ J].財經(jīng)研究,2016(2):132 ~ 144.

張川,黃夏燕.審計委員會權(quán)力侵蝕、管理層激勵與盈余質(zhì)量[ J].審計與經(jīng)濟(jì)研究,2018(3):40 ~ 51.

張川,羅文波,李敏鑫.審計委員會中獨(dú)立董事關(guān)系網(wǎng)絡(luò)與財務(wù)報告質(zhì)量[ J].審計與經(jīng)濟(jì)研究,2022(1):42 ~ 52.

張鵬.審計委員會召集人財務(wù)專業(yè)背景與財報質(zhì)量——基于《上市公司治理準(zhǔn)則》的準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)[ J].財經(jīng)理論與實(shí)踐,2023(6):59 ~ 68.

張世鵬,張潔瑛,謝星.會計獨(dú)董、治理環(huán)境與審計委員會勤勉度[ J].審計研究,2013(3):67 ~ 74.

張志紅,李紅梅,宋藝.審計委員會財務(wù)專長對管理層策略性披露行為的治理效應(yīng)——基于“管理層討論與分析”的證據(jù)[ J].審計與經(jīng)濟(jì)研究,2022(2):34 ~ 45.

趙放,孫哲,聶興凱.審計委員會中會計獨(dú)董的同城特征與股價崩盤風(fēng)險[ J].審計研究,2017(5):104 ~ 112.

周冬華,周花,方瑄.審計委員會IT專長能否提高內(nèi)部控制質(zhì)量?[ J].審計研究,2022(5):106 ~ 117.

周澤將,胡幫國,莊濤.審計委員會海歸背景與內(nèi)部控制質(zhì)量[ J].審計研究,2020(6):114 ~ 121.

朱朝暉,李敏鑫.CEO與審計委員會中獨(dú)立董事的社會關(guān)系對財務(wù)信息質(zhì)量的影響[ J].現(xiàn)代財經(jīng)(天津財經(jīng)大學(xué)學(xué)報),2020(2):33 ~ 51.

- 財會月刊·上半月的其它文章

- 基于企業(yè)戰(zhàn)略導(dǎo)向的財務(wù)狀況質(zhì)量賦能科技創(chuàng)新

- 政府會計監(jiān)督的微觀溢出效應(yīng)研究

- 歐洲可持續(xù)發(fā)展報告準(zhǔn)則《消費(fèi)者和終端用戶》解讀

- 經(jīng)濟(jì)增長視角下專項(xiàng)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化的實(shí)證研究

- 新質(zhì)生產(chǎn)力推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的價值意蘊(yùn)、理論邏輯與實(shí)踐指向

- 時間驅(qū)動作業(yè)成本法在醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目成本管理中的應(yīng)用