健康中國戰略下旅游恢復性作用研究:資源差異與內在機理

林玉蝦 劉憶 吳問津

[關鍵詞]旅游恢復性;恢復性環境;健康中國;作用機理;類別差異

2016年國家印發實施的《“健康中國2030”規劃綱要》,把人民健康放在了優先發展的戰略地位。2021年國家正式頒布的《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》,再次強調“全面推進健康中國建設”。然而,隨著社會經濟發展、城市人口規模不斷擴張,人們面臨的工作與生活壓力逐漸變大。長此以往,人們的身心資源受到了極大的挑戰,身心受損的病癥逐漸在人群中廣泛蔓延。國內的“亞健康”及國外的“身心耗竭綜合征”便是在此背景下的概念產物。“亞健康”反映了高節奏的社會壓力對人類健康影響的問題,是一種處于健康和疾病之間的一種狀態[1],而“身心耗竭綜合征”用于描述一種身心雙重飽受折磨的精神障礙[2]。亞健康人群若不及時進行健康干預,將會逐漸演變為疾病狀態[3],大大提高疾病人群占比,降低社會健康水平。世界衛生組織于21世紀初發出呼吁,人類健康問題已經超出了衛生部門的能力,需要全社會努力來解決[4]。因此,及時干預亞健康、幫助亞健康人群恢復至健康狀態非常重要。

身 心受損病癥源于個體工作生活環境的惡化與社會壓力的加強,因而修復身心受損、解決亞健康問題需從環境改善入手。這一根源短期內很難得到有效改善,甚至會逐步惡化,因而暫時逃離就成為解決問題的有效方案之一。旅游環境的異地性恰好契合了這一療愈思想,或能成為改善亞健康的重要渠道。近年來,部分學者基于健康地理學恢復性環境研究中的注意力恢復理論對旅游目的地環境的恢復性特征進行評估[5]325,[6],并分析了游客的恢復性環境感知對地方依戀、環境負責任行為、體驗滿意感等的影響[7-8]。這些研究有效填補了旅游健康效益研究領域的空白,也進一步凸顯了深化旅游恢復性研究的重要性及已有研究的不足之處。

首先,從測量方式上看,已有旅游恢復性研究主要采用基于注意力恢復理論開發的問卷量表對旅游環境的恢復性特質進行評估[9],缺乏旅游情境下非注意力方面恢復的解釋。現有研究表明,個體能感受到的恢復體現在心理、生理和全面福祉等層面,因而僅用注意力恢復來評估旅游恢復性略顯片面。其次,從研究內容上看,環境心理學認為,環境恢復性受到環境類型的影響。大多數學者關注森林公園、城市公園等自然生態類型旅游環境的恢復性作用,缺乏對其他類型目的地旅游恢復性作用的研究。于中國而言,華夏五千年文化歷史的積淀與社會進程的快速發展,鑄就了中國豐富的旅游資源,形成了多元化旅游資源細分市場,如自然生態、歷史文化、都市旅游等。不同類型資源旅游是否均存在恢復性作用,它們之間是否存在顯著差異,這些問題的答案成為深化理解旅游恢復性作用的關鍵門檻。然而僅僅識別差異是遠遠不夠的。近年來,文旅融合熱度的提升更是強化了這一認識的重要性。現實健康問題的嚴重性與個體健康訴求的緊迫性要求深入挖掘不同類型資源旅游恢復性差異及差異機理,進而更好地指導旅游恢復性產品開發,最大化地發揮資源補充機制,促進社會健康水平改善。最后,從研究方法上看,定性與定量研究是目前旅游恢復性研究中常用的方法,量化研究多采用結構方程模型,質性研究則多通過問卷調查、深度訪談、實地調研等手段實現,但多種方法融合創新的研究成果仍然匱乏,這使得前文所述的差異機理剖析亟待深入。

綜上所述,本研究擬基于恢復性環境理論對旅游的恢復性作用進行更為綜合的測量和研究,結合旅游資源多元化特征對不同類型資源旅游的恢復性作用差異進行評估和比較,并對其差異機理進行系統性探索,深化旅游恢復性乃至恢復性環境領域的研究。簡而言之,本文將回答兩個問題:(1)不同類型旅游目的地的恢復性作用是否存在差異;(2)這一差異的內在機理是什么。

1 文獻綜述和理論基礎

近20年來,健康地理中關于自然環境的恢復性作用吸引了大量學者的關注,并產生了豐富的研究成果[10]。這些研究從測量工具、理論構建、作用因素、后續影響等多個方面對自然環境與個體恢復之間的關系進行了探索[11-13]。其中,恢復性環境是指能夠幫助個體從心理疲勞或從與壓力伴隨的消極情緒中恢復過來的環境[14]163。目前,該領域形成了以注意力恢復理論[15]360 和壓力緩解理論[16]為主的恢復性環境研究。注意力恢復理論將人的注意分為有意識注意和無意識注意,而恢復性環境(如自然環境)有助于個體調用無意識注意,允許有意識注意休息,進而使個體注意力得到恢復。Kaplan[17]發現恢復性自然環境具有4個維度的特征,分別是遠離性、魅力性、豐富性和兼容性。Hartig等[18]率先基于注意力恢復理論和維度特征開發了恢復性感知量表(perceived restorativeness scale, PRS),后續有不少學者基于該量表并結合具體的情境開發不同的量表[19-22]。而壓力緩解理論認為,當個體處于特定的環境過程時,會自動調整自己的生理狀態、心理狀態和行為,減少負面的生理或心理反應,并產生積極的反應,獲得壓力的減少和積極的調整[23]。得益于PRS量表的開發,注意力恢復理論較壓力緩解理論在學術領域中運用更為廣泛。

2013年,“恢復性”概念由Lehto引入旅游學術領域,并引發學者們的關注。其中,Lehto基于注意力恢復理論開發了適用于旅游情境的旅游目的地恢復性環境感知量表(perceived destination restorativequality,PDRQ),該量表包含30個題項、6個維度,分別是兼容性(Compatibility)、豐富性(Extent)、精神逃離(Mentally away)、混亂性(Discord)、身體逃離(Physically away)和魅力性(Fascination)[5]325。其中,兼容性用于測量旅游者需求、行為與旅游目的地環境之間的匹配性;豐富性用于衡量旅游目的地環境內容的豐富性;精神逃離用于測量旅游目的地允許旅游者感受到從日常生活和責任中逃離的能力;身體逃離用于衡量旅游者身體上從日常環境逃離到目的地的程度;混亂性用于測量旅游目的地環境特質給旅游者造成的干擾和困惑;而魅力性則用于測量旅游目的地環境吸引旅游者注意力的潛力。上述6個維度分別從不同的方面衡量了旅游目的地環境特質對注意力的恢復性能力。

旅游目的地恢復性環境感知量表的跨中國情境信效度獲得了Lehto等的支持[21]329。不少學者以該量表為依據,對旅游者的恢復性環境感知進行評價,并分析其與其他變量之間的關系。例如,Kirillova等發現社會臨場感在恢復性感知和恢復效果之間存在調節作用[24];Chen等發現魅力性能夠顯著地預測愉悅感和整體恢復評價[22]1115;陳鋼華等指出,魅力性和兼容性感知對游后行為意向存在積極影響[25];黃杰等以天池景區的國內游客為例,探討游客恢復性感知、滿意度對游后行為意向的影響及游客涉入的調節作用[8]31;陳紅玲等則以廣西巴馬瑤族自治縣為案例,研究了游客恢復性環境感知與地方依賴、地方認同和忠誠度等之間的關系[26]。

相較于使用PDRQ 量表,也有不少學者使用PRS量表或者整合多個量表對旅游者的恢復性環境感知評價進行研究。例如,郭永銳等以四川九寨溝國內旅游者為例,借鑒多個恢復性環境領域的量表,開發了包含5個維度的恢復性環境量表(新奇性、一致性、逃逸、迷人和兼容性),發現不同維度之間相互影響,為非平行結構關系[27]。Cho等基于健康地理中的恢復性環境感知量表對韓國的Seooreung神殿的訪客進行研究,發現恢復性感知各個維度對情緒治愈、滿意度和重游意愿存在不同的影響[28]。

雖然恢復性環境理論在旅游的恢復性研究中占主流,但仍有少數其他學者結合不同的理論視角對旅游的恢復性作用進行研究。例如,Chen等基于努力-恢復理論和資源保存理論,以全職工作群體為研究對象,通過問卷調研對旅游經歷的壓力緩解作用和心理恢復過程進行研究,并進一步探討旅游恢復對生活滿意感的影響[29]。研究結果表明,旅游經歷中4個維度的恢復性體驗(控制體驗、脫離體驗、放松體驗和掌握體驗)均對生活滿意感存在積極的影響。Chen等以美國居民為調研對象,對度假恢復經歷、旅游滿意度和生活滿意感之間的關系進行研究[30]。該研究采用Sonnentag 等的恢復體驗量表[31]對旅游過程中恢復性體驗進行測量,發現旅游的恢復性體驗通過旅游滿意度對生活滿意度產生了積極的影響。

上述研究為旅游恢復性作用奠定了有益的基礎,但仍不足以提供關于旅游恢復性作用的詳細闡釋。例如,旅游對個體的恢復性作用僅僅表現在注意力嗎? 鑒于環境在旅游恢復性作用中的關鍵作用,不同類型資源旅游的恢復性作用都是一樣的嗎?如果不一樣,背后的原因是什么? 事實上,在健康地理乃至恢復性環境研究領域,已有研究證實不同環境對注意力的恢復性作用存在差異,但這一領域研究并未引起旅游學術領域足夠的重視。

基于上述不足,本文擬首先探索旅游對個體的多元恢復性作用。已有研究主要采用基于注意力恢復理論開發的PRS量表[32]和PDRQ 量表[21]33 對旅游環境的恢復性特質感知進行測量,即從環境感知特質視角分析旅游的恢復能力/潛力,并未直接對旅游恢復性結果進行測量。此外,已有研究重點關注旅游的注意力恢復,但旅游的恢復性作用并不一定局限于注意力恢復[33]。因此,本文擬結合注意力恢復理論和壓力緩解理論,采用Korpela等恢復結果量表[34]436 對旅游的恢復性作用進行更為綜合的測量和研究。其次,鑒于資源在旅游恢復性作用中的關鍵作用,本研究擬進一步探究不同類型資源旅游對個體恢復性作用的影響。事實上,健康地理學中有不少的研究關注不同環境導致的注意力恢復差異,例如不同類型自然環境的差異[35-36],以及自然環境與城市環境的差異[37]。然而,旅游情境中少有研究關注不同類型旅游資源對旅游恢復性作用的影響,更缺乏對文化資源的旅游恢復性的探討。雖然Lehto等發現自然類旅游的恢復性特質對總體恢復性評價的影響高于城市型旅游[21]337,但是該研究并未直接測量旅游的恢復性作用差異,也未考慮中國文化資源的重要性。因此,本文擬對旅游資源類型進一步細分,結合ROS量表對不同類型旅游資源的恢復性作用進行比較和研究。最后,為了進一步深化對不同資源旅游恢復性差異的認識,本研究擬從兩方面入手,深入探討上述恢復性作用差異的原因。一方面,本研究擬基于注意力恢復理論,采用PDRQ量表測量不同類型資源旅游的恢復性環境特質差異,從外在環境特質感知差異的視角尋求旅游恢復性作用的差異解釋。另一方面,考慮到注意力恢復理論可能無法完全適用于旅游情境下的旅游恢復性差異解釋,擬進一步采用深度訪談法對恢復性作用差異內在機理進行補充性探索。兩者相結合、相互補充,既能檢驗健康地理學中的注意力恢復理論是否能夠有效地解釋旅游的恢復性作用,又能豐富對旅游恢復性作用的認知及差異化解釋。

2 研究方法與數據來源

研究首先采用問卷調研對不同類型資源旅游者的恢復性結果及其差異進行評估和比較,進而結合問卷分析和深度訪談,深入揭示其差異的內在作用機理。

2.1 問卷調查與數據效度

調研問卷主要包含旅游恢復結果、旅游目的地恢復性特征感知和相關人口統計特征等。其中,旅游恢復結果采用Korpela等基于注意力恢復理論和壓力減少理論開發的ROS量表[34]436。該量表共有9個題項,分別測量5個維度的恢復性結果,分別是放松和平靜、注意力恢復、清空想法、主觀活力恢復、自信心恢復。旅游恢復性環境感知采用Lehto[5]332和Lehto 等[21]333 基于注意力恢復理論開發的PDRQ 量表。該量表一共包含30個題項、6 個維度,分別是兼容性、豐富性、精神逃離、混亂性、身體逃離和魅力性。上述題項均采用李克特7點量表進行測量。

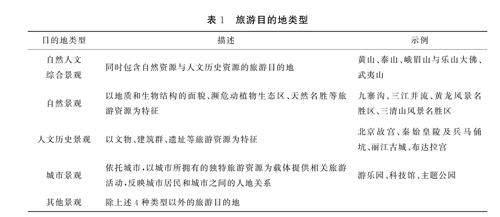

通過回譯法對原始英文量表進行翻譯,過程中征詢潛在調研對象和旅游研究領域專家的意見,在保證翻譯準確的同時確保調研對象能夠理解問卷題項內涵。采用旅游資源類型對旅游目的地類型進行分類。兩分法是學術界最常用的旅游資源分類方法,即分為自然旅游資源和人文旅游資源[38-39]。考慮到我國有多處自然人文綜合景觀旅游資源以及城市景觀在恢復性研究中的重要性,本文依據旅游資源類型將旅游目的地分為自然人文綜合景觀、自然景觀、人文歷史景觀、城市景觀和其他景觀5種類型(具體分類標準見表1)[40-41]。

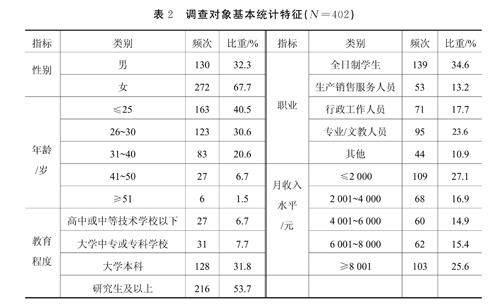

研究首先進行問卷試調研,試調中PDRQ 量表和ROS量表的信度分別為0.96和0.93,表明問卷質量較好[42]237。正式調研時采用便利性抽樣方法對問卷進行發放和收集。調研問卷于2019年11月29日在QQ、微信等社交網絡平臺正式發放,并邀請調研對象轉發鏈接進行滾雪球式數據收集,最終于12月21日停止問卷數據收集。本次調研參考該領域多數研究的做法,即采用回憶法進行問卷數據收集[5]329。為了保證這一方法收集數據質量的有效性,本文以過去1年內至少進行了1次旅游的國內游客為調研對象,從而保證旅游經歷相關記憶的準確性。本次調研一共收集435份完整問卷。對問卷質量進行人工檢查,刪除答題內容高度一致或者規律性重復的問卷33份后,共獲得有效問卷402份,有效回收率為92.41%。問卷調查對象的基本統計信息如表2所示。

正式收集問卷的整體KMO 值為0.948,Bartlett球形檢驗在1%水平上顯著,說明問卷整體具有較好的結構效度,可以進行因子分析。PDRQ 量表各題項標準化因子載荷均大于0.5,各維度Cronbach'sα均大于0.7,說明該量表具有較好的信度(表3);ROS量表各維度題項標準化因子載荷均大于0.6且Cronbach's α為0.947,說明ROS量表具有較高的信度。PDRQ和ROS量表各維度組合信度均大于0.7,平均方差抽取量除了混亂感維度(值為0.488)略低于0.5,其余均大于0.5。鑒于PDRQ 量表較為成熟,通過了中國社會文化背景下的跨文化檢驗[21]336,已被廣泛運用于恢復性感知的評價[5],且已有文獻將AVE略低于0.5的標量認定為基本符合要求[43],故本文認為該量表達到合理收斂效度,可以被接受。各維度量表開方后的AVE 系數均大于各個維度之間的相關系數,說明各個維度之間存在良好的區分效度(表4)。

2.2 深度訪談與數據特征

進一步地,本文結合訪談數據對不同類型資源的恢復性作用差異機理進行分析。本部分數據收集不預設任何立場,僅就研究問題對受訪對象進行訪問,并根據受訪對象的回答進行追加提問,盡可能獲取與研究問題相關的數據。相關訪談問題為“旅游目的地資源存在不同的類型,比如自然景觀類、人文景觀類或都市旅游類,請問資源類型是否會對旅游的恢復性作用能力產生影響?”為了避免問卷調研和訪談數據相互影響,研究中以非問卷調研對象為訪談對象。具體操作過程中,在征求訪談對象的同意后對訪談過程進行錄音,并在連續3名受訪對象的訪談中未獲得新的觀點時結束訪談數據收集。本次數據收集將受訪者范圍限定為擁有旅游經歷的對象,并結合考慮性別、年紀、學歷和工作性質等特征對訪談對象進行篩選。訪談采用線上和線下結合的形式以獲取更為廣泛的樣本數據,其中線上訪談以語音為主,線下訪談以受訪者方便為原則,主要選取咖啡廳等休閑公共場所。本次訪談一共收集23名受訪者資料,個體訪談時間介于22~90min之間,男女比例為13∶10,學生與工作群體比例為12∶11,年齡分布在24~42歲,樣本對象分布較為均勻(表5)。

將語音資料轉錄為文本材料,采用Nvivo 12軟件對文本材料整理、編碼和分析。對訪談文本資料進行詞頻分析,繪制深度訪談詞頻分析圖(圖1),為后續編碼分析奠定了一定的基礎。詞云圖中字體越大,表明詞匯出現的頻率越高。“旅游”的詞頻最高,體現了訪談的主要關注內容;出去、工作、生活、壓力、地方、環境、放松、心情、心態、恢復(修復)、角色等高頻詞匯則體現了旅游恢復性作用相關內容的豐富性與復雜性。研究采用經典3段編碼對文本材料進行編碼,包括開放式編碼、軸心式編碼和選擇式編碼。結合研究主題,編碼后獲得6個范疇,分別是新奇感、融入感、混亂感、豐富感、逃離感和偏好感。

3 研究結果

3.1 不同類型目的地的旅游恢復性作用差異

圖2繪制了旅游恢復性結果均值在不同類型旅游資源之間的變化圖,可以發現各維度的均值均高于中位數4(包括綜合恢復結果、放松感、清空想法、主觀活力、注意力和自信心等方面),說明旅游對個體存在顯著的恢復性作用。(1)從綜合恢復結果來看,自然人文綜合景觀的恢復作用最高,其次是自然景觀、城市景觀,最后是歷史人文景觀和其他景觀。根據喚醒理論,喚醒水平的不同會對刺激所引起的情感反應產生影響[44]。自然人文綜合景觀融合了自然與文化的資源和特質,相比于單一的自然、城市或歷史人文景觀,能夠對感官產生更為廣泛的刺激,最大限度滿足旅游者多方面的需求,因而其綜合恢復作用最高。(2)從細分維度來看,不同資源旅游者的放松感會隨著自然人文綜合景觀、自然景觀、歷史人文景觀、城市景觀和其他景觀等資源的不同而依次下降。究其原因,自然人文綜合景觀憑借其廣泛的資源優勢,能夠提供更為豐富的旅游體驗,進而帶給旅游者的放松感最高。角色理論認為,社會角色是與個體的社會位置相一致的行為模式[45]。環境的變化會對個體的社會角色感知產生重要影響。城市景觀相較于自然和人文景觀,包含更多與日常環境類似的要素,會阻礙旅游者的角色切換進程,帶給旅游者的逃離感相對較弱,負面影響了城市景觀的恢復作用。自然景觀較于人文景觀,因其同時具有差異感和震撼感而具有更高的恢復作用。(3)旅游在清空想法上的恢復作用與綜合恢復結果的類別變化大體相同,即自然人文綜合景觀中更有助于清空想法。(4)從主觀活力維度來看,自然人文綜合景觀類的主觀活力恢復效果最高,其次是城市景觀類,緊跟著是自然景觀類,最后是歷史人文景觀和其他類別景觀。就歷史人文景觀而言,它并非僅作為單純的審美對象存在,通常還具有自身的使用目的和社會功能。旅游者需要通過學習來培養審美能力,以克服文化障礙和腦力障礙,才能真正欣賞其魅力。相比之下,城市景觀或自然景觀本身就是審美對象,其存在的審美障礙較低。因此,歷史人文景觀對于激發主觀活力的恢復作用相對較弱。(5)從注意力維度來看,城市景觀對旅游者的恢復性作用最強,這可能是因為城市景觀與旅游者的日常生活環境差異較小,既能滿足旅游者擺脫慣常環境的需求,又不會因為差異過大而導致陌生感、恐懼感、不安全感等負向要素的增加,即城市景觀的環境異質性適中,人們對城市景觀的關注與欣賞不需要費力地集中注意力,從而有效地緩解了定向注意疲勞。自然人文綜合景觀類、自然景觀類和歷史人文景觀類之間的差異不明顯,影響最弱的是其他景觀類別的旅游目的地。(6)從自信心的維度來看,自然人文綜合類景觀的恢復性作用仍是最高的,其次是歷史人文景觀類,緊接著是城市景觀類和自然景觀類,最后是其他景觀類。可以發現,歷史人文景觀類在自信心恢復這一維度上表現較為突出,這可能是因為歷史人文旅游提供個體精神性體驗,而這種精神的內生性使旅游具有恢復能力[46]。一方面,它能夠治愈旅游者日常生活中的疲憊;另一方面,幫助旅游者發現自我,進而促進自信心的恢復。綜合來看,自然人文綜合景觀類旅游目的地對旅游者各方面的恢復性作用均較強,自然景觀類旅游目的地對旅游者各個方面的恢復作用僅次于自然人文綜合類。基于親生物假說理論,可將其原因歸結為自然聯結,即由于人類從自然界中演化而來,本身就對自然具有天生的情感[47],因而人們在自然環境中能夠獲得更高的恢復效益。但在注意力恢復方面,城市景觀類旅游目的地表現突出,可將其歸因為城市景觀與旅游者慣常環境的異質性水平適中,平衡了旅游者追求新鮮感與熟悉感的需求。以上推論將在下述實證分析中進行論證。

3.2 多群組結構方程模型分析與恢復類型差異

采用結構方程模型對旅游目的地恢復性環境感知與旅游恢復效果之間的關系進行分析,其數據結果如圖3所示。結構方程模型的適配指標符合要求,表明模型適配度較好。從恢復性環境感知來看,旅游目的地環境在兼容性、豐富性、精神逃離、身體逃離和魅力性等維度均存在積極感知,可以促進旅游恢復性效果;旅游目的地在混亂感維度的環境感知對旅游恢復性效果存在負面的影響。從旅游恢復效果來看,旅游對個體的恢復性作用不僅僅局限于注意力,還包括提高自信心、主觀活力、放松感及清空想法等,且恢復性環境特質對后4者的影響均高于其對注意力的影響,說明注意力恢復理論僅能解釋部分旅游恢復性作用。

為了進一步探索不同類型旅游目的地環境特質對旅游恢復性作用的影響差異,本文以旅游目的地類型為分組依據,采用多群組分析對上述結構方程模型系數在不同類型旅游目的地之間的差異進行統計檢驗(表6)。由于其他景觀類型界定模糊、范圍較廣、針對性弱,且樣本量較少,故本文主要關注自然人文綜合景觀類、自然景觀類、歷史人文景觀類和城市景觀類的旅游恢復差異。自然生態類旅游目的地的豐富性環境感知對旅游恢復性的促進作用顯著高于歷史人文類;混亂感感知對旅游恢復性的積極作用顯著低于都市旅游類;歷史人文類旅游目的地的新鮮感感知對旅游恢復性的積極作用顯著低于都市旅游類;自然人文綜合類旅游目的地對自信心和放松感的積極作用顯著高于都市旅游類旅游目的地。

3.3 恢復差異要素提煉與內在機理闡釋

通過上述檢驗發現不同類型旅游目的地的恢復性效果存在一定的差異,且這一差異可部分通過注意力恢復理論中的恢復性環境感知差異解釋。但是上述檢驗同樣發現,不同類型旅游目的地之間的恢復差異不僅局限于注意力恢復,說明注意力恢復理論無法充分解釋旅游的恢復性作用及差異。據此,本部分內容基于深度訪談,從環境感知視角對不同類型旅游目的地的恢復性作用差異原因進行探索。訪談文本分析表明,受訪者均認可不同旅游資源存在恢復性作用差異。就其作用差異的原因,對訪談文本進行編碼分析發現,不同旅游資源產生不同的旅游觀感,進而造成不同旅游資源的恢復性作用有差異。其差異化影響機理可總結為新奇感、融入感、混亂感、豐富感、逃離感和偏好感等6個方面。

3.3.1 差異機理之新奇感

環境差異———新奇感是受訪者提及頻率最高的恢復差異原因。不同類型目的地環境與日常環境的差異性所產生的新奇感程度不同,會激發不一樣的感官刺激,進而對個體產生不一樣的旅游恢復作用。差異化的感官刺激伴隨著不一樣的心理調節效用,從而強化旅游恢復作用的差異性。

(1)感官刺激的新奇感。不同類型旅游目的地具有與日常環境不同的環境特征,這一差異性能滿足旅游者的求異心理,進而產生恢復性作用。例如,No.19 提到:“比方說,這個環境,像山川河流,我們平時在生活環境中是沒有的。所以就特別想去參觀游覽這些名勝和山川河流…… 都市的話,或者是說像迪士尼之類的游玩的地方。因為我們現在所處生活環境里,想吃什么、喝什么,在都市里面可以體驗得到的,所以都市旅游的(恢復)影響不是那么大。”喚醒理論認為,環境需要有足夠的刺激才能激發個體喚醒水平[48],然而不同類型的旅游目的地具備不同的環境異質性水平,故對個體的恢復性作用也存在差異。自然景觀類旅游目的地因其與旅游個體常住地存在顯著的差異性和規模性,同時兼具新奇感和震撼感,對旅游個體產生更強的恢復性影響。例如,No.2 談到:“因為自然環境和自己平時看到的東西還是不太一樣的,有時候那些景觀特別有震撼力”。具體來看,自然和人文景觀類旅游目的地相較于城市景觀而言,與旅游個體的生活環境的差異性更大,能夠滿足旅游個體更多的期待感,但是城市景觀包含更多與日常環境類似的要素,環境同質性較大、缺乏奇特性,不能滿足旅游者探新求異的心理以及逃離慣常環境的需求。例如,No.7 談到:“我覺得城市這一類的稍顯劣勢。因為城市相對來說,它沒有自然或人文上面的一種特色或者特殊性,城市風貌具有雷同性,或者是能夠給人印象比較深刻的這種點不太會被人留意到……然后很有魅力的這種人文或者是你看到的一種很真實的、以前從來沒有看過的人文體驗,會給你印象很深,然后還有那種特別奇特的自然現象。”

(2)心理上的調節作用。差異性的環境特質對旅游個體的影響不僅僅體現在感官上的刺激,也體現在心理上的刺激。相對于人文景觀及城市景觀,自然景觀對人心理的療愈作用更大。具體而言,自然景觀的雄偉和壯闊較能促使旅游個體反思自己的工作與生活,調整旅游個體心態,促使旅游者以更加積極的態度看待生活中的挫折與壓力。例如,No.8談到:“自然景觀對我的療愈作用會更大。就像我剛才講到的一些‘坦然或‘豁達。我覺得自然景觀會(讓人)更加釋放,更能緩解我的緊張感。留在城市里面,純粹就是為了去感受一下那個城市所謂的‘繁華。對心情的釋放,我覺得都還好、一般。…… 你看看它(自然)的那個氣勢,你會感覺人是一個很渺小的東西。”

3.3.2 差異機理之融入感

旅游者通過身體位移離開日常居住地,置身于異地環境并獲得一定的旅游體驗。在這一過程中,旅游者本身的審美能力和景觀審美要求的匹配度直接決定了旅游者的感官能否獲得全方位的刺激,從而擁有程度更深的旅游體驗。然而,不同景觀類型的旅游目的地對旅游個體的審美能力或審美門檻的要求不同,導致不同個體的環境融入感也不同,進而造成不同目的地的恢復性差異。依據心理距離說,審美主體與審美對象之間應保持適當的心理距離,若是主客體超出了距離極限進入失距(Losing Distance)領域的欣賞活動,即差距(Under-distancing)或者超距(Over-distancing),都會導致主體無法獲得積極的審美體驗[49]。自然景觀的審美較為淺顯和直接,而人文景觀是對歷史文化的再現,其審美活動需要克服“距離的矛盾”,時間距離是融入感的一大障礙。人文景觀的融入具有較高的文化門檻,要求旅游個體具備相應的知識或藝術修養才能夠理解人文景觀的美,形成第二個融入障礙。例如,No.9談到:“如果是人文的話,因為會涉及一些人的想法,就是你的思想是否能夠對接得上,也有可能你無法認可或者是無法理解這種人文文化。”人文景觀的欣賞要求旅游個體有興趣并愿意花費一定的腦力去欣賞,否則將產生第三重融入障礙。例如,No.14 談到:“我覺得去放松最好是去野外、自然景區、游樂場之類的地方,而不是像博物館這類需要比較多思考的地方,因為你平時已經很累,你出去旅游就是為了放松。”No.19 提到:“實際上,我覺得名勝古跡類似兵馬俑,因為有厚重的文化,你需要去了解的東西更多。這個時候你會覺得雖然可以學習到了不少東西,但是這些東西也是會擠占了你的思考空間。”這些融入障礙將直接破壞了人文景觀類旅游的恢復性作用。

3.3.3 差異機理之混亂感

不同的環境特征給人的混亂感感知是不一樣的,進而產生不一樣的恢復作用。對于長期生活在城市的人群而言,環境的嘈雜與混亂已經對其生理和心理造成了一定的傷害,使其需要通過環境改變來減弱環境的損害。自然景觀環境具有與城市環境不同的環境氛圍,能夠緩解城市噪聲的干擾,且其本身的遼闊與安靜特征能給予旅游個體不同的感受,進而產生積極的恢復作用。相比之下,大多數人文景觀位于城市或城郊,其周圍環境對旅游個體的影響近似于城市景觀的影響,因而對旅游恢復性作用產生一定的負面影響。例如,No.17 談到:“想到城市的話,是一種很擁擠(的感覺),然后交通比較擁擠的感受。大多數情況下,我們旅游肯定是為了逃離這種景象。所以,一般自然地域這個旅游目的地的空間相對來講比較大,你會充分去享受旅游的樂趣;像人文這樣的地方,你要認真地學習文化,提前了解她;城市這樣的地方,可能到最后也是局限于城市里面一些自然環境比較好、有文化的地方;就城市本身而言,其實無論走到什么地方,只是城市大與小的問題。”

3.3.4 差異機理之逃離感

已有研究表明,逃離是旅游者重要的出游動機[50],旨在尋求多樣的、異于慣常環境的體驗以及對現實生活的解放。社會角色理論認為,每個角色都代表了一系列的行為期望,個體承載著相應角色賦予的責任———工作、生活、學習。環境中不同事物或元素均被貼上了一定的標簽。社會個體對不同環境中元素的知覺反應會受到這些標簽的影響,因此相似的環境要素會產生類似的刺激反應。旅游個體在旅游過程中從日常角色轉入旅游角色,變化的身份符號使其能夠短暫逃離日常環境的社會約束,遠離日常生活中的負面壓力進而得到恢復。然而,旅游環境中的熟悉元素會影響旅游個體的角色轉換和轉換程度。基于這一邏輯,不同類型的旅游目的地所包含的環境元素與旅游個體的日常生活環境要素的差異程度將會影響旅游者的角色切換,進而影響旅游的恢復作用。相對于自然景觀類的旅游目的地,城市景觀類旅游目的地包含諸多與旅游個體生活城市類似的因素,觸發類似旅游個體在日常環境中的知覺反應,影響旅游個體的逃離感和角色轉換,進而削弱了旅游恢復性作用。例如,No.15 談到:“因為自己也生活在城市景觀里,自然和人文景觀跟自己常住地可能明顯不一樣,所以精神的放松狀態可能效果更明顯一點。(我)覺得是一種所謂的‘脫虛狀態,或者是一種脫離制度的狀態,讓精神可能不那么緊繃吧。”;No.3 談到:“你本來就是在城市當中生活、工作的,距離上沒有離得太遠,就沒辦法讓你完全忘掉你即將面對的事情;而且你在城市中去逛,可能當天結束,你就要回到你所在的地方,抽離的程度就沒有像你去較遠的地方,比如說像去黃山這種地方抽離得那么徹底,所以就會影響放松的效果”。

3.3.5 差異機理之豐富感

通過前文分析發現,自然人文綜合景觀類旅游目的地在恢復性效果方面均具有明顯的優勢。通過訪談分析表明,產生這一差異的根本原因可能在于旅游資源的豐富性特征。自然人文綜合景觀具有較為豐富和多元化的資源,能為旅游者提供豐富的旅游體驗,兼具自然景觀(開闊心胸)和文化景觀(增長見識)在旅游恢復性上的獨特作用,達到事半功倍的恢復效果。例如,No.5 談到:“比如說我這次想要看自然的,下次我也想看人文的。如果你這次去看自然的,下次還去看自然的,就可能有點……,就是不同的、多元化還是會(對恢復)比較好”。除此之外,旅游活動類型上的豐富也會提高旅游的恢復作用。旅游行程中旅游活動的豐富性越高,旅游的恢復性作用也越強。例如,No.2 談到:“能參與一些活動的話,那相對而言對我復愈能力比較強一點。”。

3.3.6 差異機理之偏好感

旅游恢復性差異也會受到旅游者偏好的調節作用。對于不同的旅游個體而言,偏好的旅游目的地的恢復性作用會高于非偏好的旅游目的地的復愈作用。例如,No.5 談到:“如果這個地方是你自己選的話,它對你會有修復作用;但如果不是你自己想選的,而是為了遷就別人才選了這個地方,其實那個地方可能對于你來說不是很有(修復作用)”。與此同時,不同類型旅游目的地所設計的旅游活動也由于資源存在顯著差異而有所不同,進而間接通過旅游個體偏好的調節作用,對旅游者的恢復性作用產生一定的影響。例如,No.4 談到:“我喜歡有一些煙火氣的,不喜歡那種有座山,游客就是在那里爬(山),這種我沒有什么興趣”;No.9 談到:“有些人可能是不太愿意跟人有互動行為的。所以這種情況(有互動活動)可能也沒法給人以放松的感覺”。

3.3.7 小結

總體來看,受訪者將不同類型景觀旅游目的地的綜合恢復作用做如下排序:自然人文綜合景觀類、自然景觀類、城市景觀類、歷史人文景觀類和其他景觀類。這一排序的主要原因在于:不同類型景觀旅游目的地在新奇感、融入感、混亂感、逃離感、豐富感和偏好感等方面存在顯著不同,故而對旅游的恢復效應產生一定的影響。如圖4所示:(1)對于新奇感而言,較于人文景觀,自然景觀因同時具有差異感和震撼感而具有更高的恢復作用,而人文景觀相較于城市景觀具有更高的差異感而具有更高的恢復作用;(2)對于融入感而言,人文景觀的審美對旅游者而言同時具有時間障礙、文化障礙和腦力障礙,而自然景觀的審美不存在這樣的障礙(或者障礙較低),使得人文景觀的恢復作用低于自然景觀的恢復作用;(3)對于混亂感而言,城市由于其本身的運行方式表現出一定的嘈雜性和混亂性,降低了城市景觀的旅游恢復作用;(4)對于逃離感而言,城市環境相較于自然和人文景觀環境,包含更多與日常環境類似的要素,會阻礙旅游者的角色切換進程,進而負面影響了城市景觀的旅游恢復作用;(5)自然文化綜合景觀同時具有自然和文化的資源特色和特質,能夠提供更為豐富的旅游體驗,進而提高了該類型景觀的旅游恢復作用;(6)上述影響和差異并非具有絕對性,除了資源環境差異的影響,旅游個體對不同類型景觀的偏好程度也會對這一影響產生一定的調節作用。

4 結論、啟示與展望

4.1 研究結論

本研究采用定量研究和定性研究相結合的辦法對不同類型旅游目的地對旅游者的恢復性作用進行研究,主要得出以下3點結論:

第一,旅游對旅游者的恢復性作用表現出多維度特征,包括注意力、自信心、主觀活力、放松感、清空想法等,但不同維度的旅游恢復性作用在不同類型旅游資源之間存在一定的差異。

第二,結構方程模型分析顯示旅游目的地恢復性環境感知對旅游恢復效果存在顯著的積極影響,其影響強度從高到低分別是兼容性、豐富性、魅力性、身體逃離和精神逃離,但混亂感對旅游恢復存在負面影響。此外,目的地環境的恢復性效果存在維度差異,從高到低依次為主觀活力、清空想法、自信心、放松感和注意力恢復。通過多群組結構方程模型分析得知,豐富性、新鮮感和混亂感等恢復性環境感知與自信心和放松感等恢復性效果在不同類型旅游目的地之間存在顯著的差異。

第三,深度訪談分析進一步識別了產生上述差異的影響因素及其內在機理。該6大影響因素分別是:新奇感、融入感、混亂感、豐富感、逃離感和偏好感等。

4.2 理論意義

本研究的理論意義主要表現為4個方面:一是打破已有研究僅關注旅游注意力恢復的局限,探索了旅游恢復性作用的更多可能。本文采用ROS量表綜合地評估旅游的治愈效果,包括注意力、自信心、主觀活力、放松感、清空想法等,從測量方式上提高了恢復性效果衡量的全面性。關于旅游恢復性作用維度認識的擴展為進一步深化旅游恢復性研究提供了更多可能方向。二是突破了已有研究重點關注自然環境恢復性作用的局限,比較了不同類型旅游目的地的恢復性作用差異,尤其是考慮了歷史人文類型旅游的恢復性作用,符合當前文旅大融合的趨勢。該研究拓展了現有環境恢復性感知的研究視野,有利于推動旅游恢復性研究的精細化發展。同時,本文關于不同旅游資源類型的恢復性體驗對比,有助于識別旅游恢復優勢資源類型,為未來旅游資源恢復性作用補充機制的探索奠定了基礎。三是創新性地采用了混合式研究方法,深入旅游情境,系統性地研究了旅游恢復性作用的資源差異及其差異機理。具體來說,本文通過訪談,深入挖掘除注意力恢復以外的旅游恢復機制,豐富了關于不同類型旅游目的地恢復性作用的理解和差異化解釋。四是通過旅游恢復性的多元維度與差異機制研究,延伸和拓展恢復性環境研究中關于環境對個體健康的影響方向及作用路徑,是對環境心理學和健康地理學領域有關環境恢復性研究的有益補充,進一步推動了學科間的交叉和融合,為后續旅游研究和恢復性環境研究提供了新的視角和研究啟發。

4.3 實踐啟示

在《健康中國》戰略大力推行、健康產業快速發展及個體健康意識不斷提高的背景下,本研究對旅游資源開發如何更好地契合國家戰略、搭乘健康產業快車并滿足社會個體健康需求具有重要的指導性意義。

首先,中國歷史悠久的文化積淀和更為密切的人地關系決定著中國旅游健康資源的開發與利用之路將與西方國家存在顯著的不同。與國外重點關注自然環境的恢復性作用相反,本研究通過比較不同類型旅游資源(包括歷史人文類型、自然人文綜合類型)的恢復性差異及內在機理,有助于提升業界對不同旅游資源恢復性作用差異的認識,為不同類型旅游健康資源的開發策略提供研究參考。

其次,通過不同類型資源的恢復性差異比較使得旅游健康資源的開發得以揚長避短。業界可結合旅游資源類型特征,充分發揮其恢復性作用的優勢,使得不同旅游資源的健康優勢開發最大化。例如,對自然生態類旅游資源應該通過線路開發、觀景點選擇、合理人工優化以強化其差異性、規模性和震撼感,或通過氛圍塑造強化其輕松感,進而提高自然生態類旅游資源的恢復性作用;對于歷史人文類資源,應該借助相關技術降低其審美門檻,通過觀覽形式的變革拉近旅游者與歷史文化的距離,提高歷史人文景觀的精神恢復性作用;都市類旅游最大的恢復性弊端為日常生活環境的相似性,故而旅游產品的開發與旅游線路的規劃設計應盡可能追尋新鮮感及與其他城市的差異化。

最后,不同旅游資源間的旅游恢復性差異機制也為旅游健康資源開發的“補短”提供了可能。政府及企業相關部門可結合特定旅游資源的特征及挖掘可能,引入其他類型資源的恢復優勢,進而強化該旅游資源的恢復效益,形成資源互補。例如,充分挖掘自然生態資源中的文化基因,深化文旅融合深度與內涵,進而使其同時擁有兩種及以上景觀的恢復性環境特質,進而擴大資源的恢復性作用。

4.4 研究展望

總體而言,本文關于不同目的地的旅游恢復性作用及其差異機理的研究,有效地促進了關于旅游恢復性作用的認識與理解,推動并豐富了恢復性環境的相關研究,并提供了豐富的健康實踐啟示,但也留下了更多的疑問值得探索:首先,不同群體的恢復性需求可能存在顯著的差異,如學生群體、工作群體、退休群體等。旅游如何能夠滿足不同的群體訴求。其次,旅游恢復是一個復雜的動態過程,受到很多因素的影響,例如旅游時間、旅游距離、旅游同伴等。如何識別關鍵影響因素并加以優化亦是有待繼續深入探討的問題。再次,旅游的治愈效應進一步凸顯了康養旅游目的地建設對恢復個體心理健康的重要性[51],如何建設多種恢復效益并存的康養基地也有待進一步研究。最后,已有旅游恢復性研究更多是從細微之處著眼,還處于逐步發展狀態,未來需要結合研究成果搭建旅游恢復性框架,提供對旅游恢復性更為綜合和系統性的理解與認識。