學科融合視域下培智語文戲劇活動設計

王萍萍

【摘 ?要】教育戲劇是一種能夠連接不同學科的有效教學媒介,將其融入培智語文教學,能夠實現多學科聯結,打造互動、靈動、生動的語文課堂,促進智障學生綜合素養的提升,真正實現學科綜合育人。本文基于學科融合視角探討培智語文戲劇活動的設計與實施,結合具體教學課例《小蝌蚪找媽媽》,著重闡述培智語文戲劇活動設計可以從三個方面進行把握:立足學科本位,巧定融合目標;以問題為驅動,融合學科元素;以評價為導向,全面提升素養。

【關鍵詞】學科融合;培智語文;戲劇活動

學科融合是當下基礎教育關注和研究的熱點,其滿足當下教育發展的需求,順應學科發展趨勢。教育部頒布的《關于全面深化課程改革 ?落實立德樹人根本任務的意見》指出,要在發揮各學科獨特育人功能基礎上,充分發揮學科間綜合育人功能,開展跨學科主題教育教學活動,將相關學科教學內容有機整合,提高智障學生綜合分析問題、解決問題的能力。特殊教育是基礎教育的重要組成部分,《培智學校義務教育生活語文課程標準(2016年版)》(以下簡稱“培智語文課標”)教學建議明確指出,要加強課程間的聯系,倡導通過開展跨學科主題活動,不斷提高智障學生適應生活、適應社會的能力。在此背景下選擇適合的教學形式和實踐路徑是實現學科融合理念落地培智課堂的關鍵。教育戲劇是經國內外研究證實的能夠連接不同學科領域的有效教學媒介,能夠融合文學、藝術、數學等學科內容,促進多學科領域交叉和整合。在培智語文中融入教育戲劇元素,并以此開展教學活動,能夠緊密聯系其他學科內容,進而促進智障學生語文素養的提升。鑒于上述背景,本文基于學科融合視角,以教育戲劇為教學形式,探尋培智語文與其他學科的聯結點,以期進一步優化培智語文教學。

在思考教育戲劇如何融入培智語文教學,并實現多學科聯結時,筆者在培智語文課標指引下,首先,明確培智語文戲劇活動定位。其次,在教材、學情分析的基礎上明確活動目標及評價方式,以問題為驅動,融合學科元素進行教學活動。本文以《小蝌蚪找媽媽》一課為例,對培智語文戲劇活動設計進行分析。

一、立足學科本位,巧定融合目標

實踐是學生知識與能力習得的重要途徑。培智語文課標強調語文綜合性學習活動要緊密生活語文課程與其他課程的聯系,活動的設計應開放和多元,提倡與相關學科教學相結合。培智語文戲劇活動屬于綜合性學習活動,其目標旨在強化智障學生聽、說、讀、寫的整體發展,提高其語文綜合應用能力和適應社會能力。因此,一場出彩的表演活動不是最終目的,立足語文學科本位,在戲劇活動中對多學科知識進行關聯、提煉、延伸、拓展,并指向智障學生語文素養的提升方能讓培智語文戲劇活動的開展不偏不倚。

綜合性學習活動應貼近現實生活,面向學生生活世界,以幫助學生獲得關于自我、社會、自然的真實體驗。《小蝌蚪找媽媽》是一篇富有童趣的科學童話,呈現出明、暗兩條故事線索。明線以擬人的手法描寫故事人物“小蝌蚪”在“鯉魚阿姨”和“烏龜”的熱心幫助下最后找到媽媽的曲折經歷,暗線則巧妙將蝌蚪發育成青蛙的自然知識蘊含在故事中。

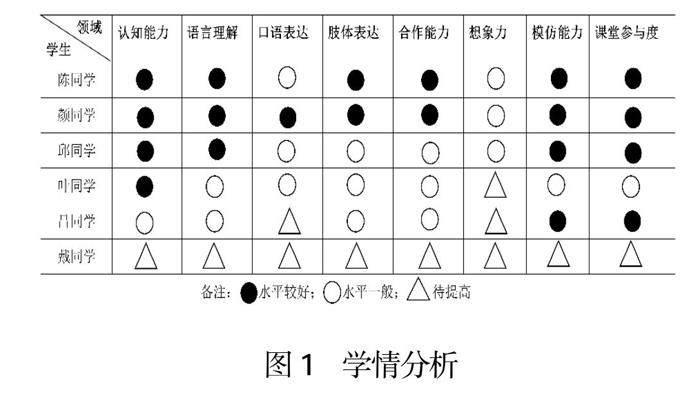

本節課授課對象為6名培智學校六年級學生,均為中重度智力障礙。此階段的智障學生正處于青春期,自我意識逐漸增強,在意他人對自己的評價,不夠自信;遇到困難易退縮,不懂得如何尋求幫助;缺乏合作意識。本課教學內容簡單易懂,傳達給學生的是一種勇往直前、積極思考、主動探索的精神,貼合他們的身心特點及成長需要。另外,于課前對學生認知、理解、表達等綜合能力進行分析,學情如圖1所示。基于以上教材、學情分析,確立本節戲劇活動課目標。

1.說清故事發展。

2.根據線索完成一份“尋人啟事”。

3.合作演繹蝌蚪找媽媽的過程。

4.在活動中感受閱讀、表達、合作的樂趣。

5.體悟人物“小蝌蚪”遇事不怕困難、主動探索的精神。

活動目標突出智障學生聽、說、讀、寫等基礎能力的提升,關注其綜合能力及素養的發展。如演繹“小蝌蚪找媽媽”的過程,能夠加深學生對文本的理解和感悟,促進其語言、思維能力的發展;“尋人啟事”的創作,學生綜合運用繪畫、書寫形成一份“尋人啟事”,有利于培養他們理解、分析、審美、創造等能力;戲劇活動過程也是問題解決的過程。學生在活動中主動探究,學會合作解決問題,進而形成互助型學習共同體。故事蘊含深刻道理,通過學習能夠鍛造智障學生勇往直前、不怕困難的人格精神。

二、以問題為驅動,融合學科元素

問題是驅動學生主動學習的動力,也是助推學科融合活動開展的關鍵。以問題為驅動,整合多學科元素,引導智障學生在情境中以合作、探究的方式參與學習,能提升他們綜合運用知識和技能解決問題的能力。

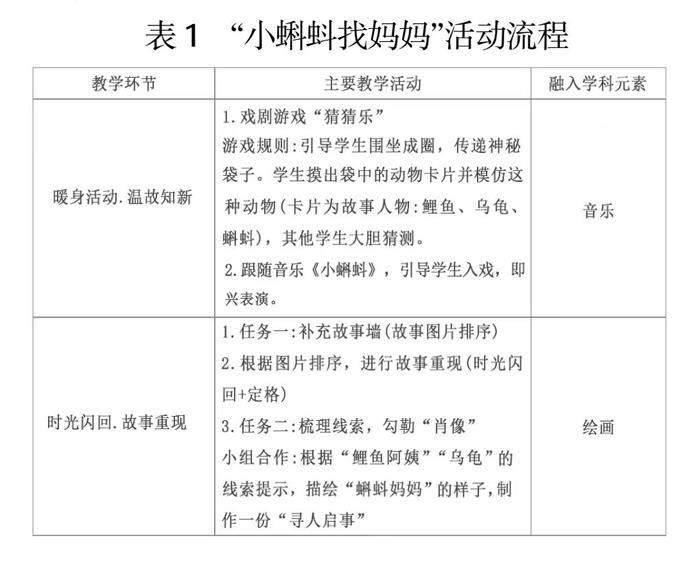

本節課創設了“幫助小蝌蚪找媽媽” 的教學情境,并以 “小蝌蚪的媽媽長什么樣?” 為問題驅動,通過分析人物對話,教師從中提取有效的“尋人線索”,加以整合后得出“蝌蚪媽媽”的形象。然而智障學生思維刻板,缺乏分析、綜合、抽象的概括能力,對文本線索的整合存在一定難度(表1)。為突破智障學生思維限制,教師在戲劇活動中融入繪畫元素,引導他們將“鯉魚阿姨”“烏龜”提供的線索信息描繪下來,“蝌蚪媽媽”的形象便躍然紙上,再加上人物形象的文字描述,形成一份完整且直觀易懂的“尋人啟事”。 而這份“尋人啟事”也將成為故事演繹環節的重要道具,幫助“小蝌蚪們”(學生扮演)快速找到自己的媽媽(教師扮演)。

音樂在培智語文戲劇活動中是帶有色彩且富有靈性的符號,能為充滿人文情感的語文學習活動營造特定活動氛圍,幫助智障學生產生身臨其境的學習心理,豐富他們的情感體驗。本節課引入《小蝌蚪》《小青蛙》兩首歌曲用于渲染故事情境氛圍。暖身環節,教師播放了活潑有趣的歌曲《小蝌蚪》,讓學生快速入戲感知角色,音樂響起學生仿佛置身于池塘并化身“小蝌蚪”,在輕松愉悅的音樂聲中盡情展現蝌蚪的自由與快活。創意尋人環節,歌曲《小青蛙》的引入巧妙呈現青蛙形象,幫助學生慢慢撥開了“尋人迷霧”。

三、以評價為導向,全面提升素養

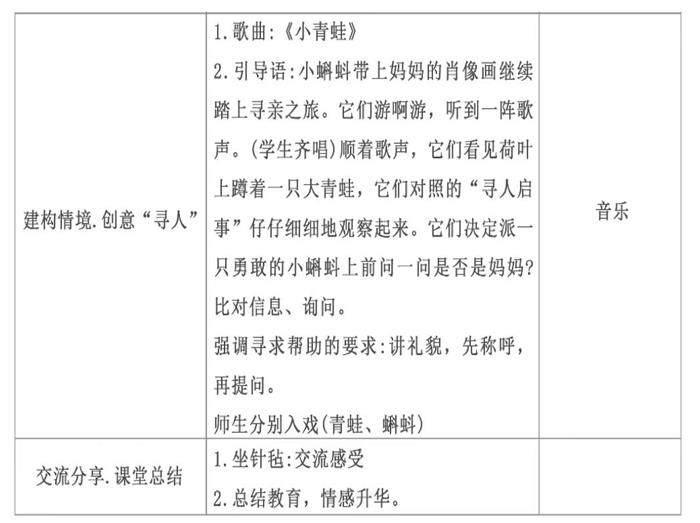

評價能夠檢驗教學活動的質量和促進學生的發展,為改善教學提供有利依據。培智語文課標指出,綜合性學習評價要與相關學科教學相結合,著重評價學生在生活實踐中對語文知識和能力的綜合運用,還要關注學生參與實踐活動的積極性和主動性。本節課作為培智語文綜合性學習活動,在評價框架的設計過程中將多學科素養進行有機融合,同時充分考慮智障學生個體差異,凸顯評價標準個別化,關注評價主體多元化、重視學生在學習過程中的學習表現。基于以上思路,建構如下評價框架。

本節課的活動評價將多學科知識與核心素養進行緊密融合,聚焦“小蝌蚪找媽媽”的學習情境和活動任務的完成,將過程性評價嵌入整個戲劇活動過程,圍繞“基礎知識”“審美與表達”“態度與參與”“交流與分享”四個維度展開評價,體現智障學生在任務完成過程中對知識、技能的綜合運用,體現課堂參與、同伴合作、情感態度等發展情況。評價充分尊重智障學生個體差異,每個評價維度包含多種評價內容,評價主體可基于評價對象實際情況選擇適切的評價內容,并根據評價對象在活動中的表現情況給予客觀評價。如“基礎知識”維度的評價要點為“對故事的理解”,共分為四個評價層級,即說(找)出故事主要人物;能用自己的語言講述故事;按故事發展順序排列故事圖卡。無口語表達能力的學生,可以選擇層級1或層級3進行評價。

四、結束語

以學科融合思維設計、開展培智語文戲劇活動,能夠將多學科元素、內容鮮活地融通起來,進而打造互動、靈動、生動的培智語文課堂,促進智力障礙學生綜合素養的提升,真正實現學科綜合育人。

【參考文獻】

[1]張曉華.臺灣中小學表演藝術戲劇教學的解析[J].教育學報,2014(1):57-66.

[2]王琳琳.教育戲劇:推動培智學校課程教學變革的有效途徑[J].現代特殊教育,2021(1):21.