當代大學生消極苦樂觀的表征解析、療愈理論與教育對策

張靜 宋小洪

摘 要:苦樂觀是人生觀的重要組成部分,體現(xiàn)了個體對自我生存意義的探尋,而當前部分大學生的“擺爛”現(xiàn)象反映了其苦樂觀的消極傾向。通過對當代大學生的“擺爛”現(xiàn)象進行分析,可以發(fā)現(xiàn)部分大學生在苦樂觀方面存在以下表征:片面理解苦樂內(nèi)涵與關系的懷疑傾向,苦樂態(tài)度不端與情感消極為表征的頹廢悲觀傾向,苦樂信念缺乏與意志薄弱的精神虛無傾向以及苦樂動機功利與行為脫節(jié)的精致利己主義傾向。借助積極心理學相關理論探討大學生苦樂觀教育,有助于消解大學生“擺爛”癥候,幫助大學生辯證對待人生苦樂矛盾,樹立積極向上的苦樂觀。

關鍵詞:當代大學生;“擺爛”現(xiàn)象;苦樂觀教育;積極心理;表征解析;療愈理論

基金項目:共青團中央“青少年發(fā)展研究”課題(23JH028);江蘇省社科應用研究精品工程高校思想政治教育專項課題(23SZA-002);江蘇開放大學“十四五”科研規(guī)劃思想政治教育研究專項課題(2022-D-1)

作者簡介:張靜,河海大學馬克思主義學院教授、博士生導師,法學博士,從事思想政治教育、德育心理學研究;宋小洪,江蘇開放大學馬克思主義學院助教,法學碩士,從事大學生思想政治教育研究。

文章編號: 1671-6604(2024)03-0116-09

中圖分類號: G641

文獻標識碼: A

2022年4月21日,國務院新聞辦公室在《新時代的中國青年》白皮書新聞發(fā)布會上指出,國家高度重視解決“躺平”“佛系”反映出的深層次問題。近來,繼“佛系”“躺平”后,以宣揚“逃避可恥但有用”為處世哲學的“擺爛”文化在社交媒體上廣泛傳播。“擺爛”通常被用來指當事情已經(jīng)無法向好的方向發(fā)展,就干脆不再采取措施加以控制,任由其往壞的方向繼續(xù)發(fā)展下去。一時間,部分大學生以“擺爛族”自我標榜,追求一種徹底拒絕奮斗,面對現(xiàn)實困難主動放棄斗爭和吃苦的“恣意生活”。事實上,當前部分大學生的“擺爛”行為是其消極苦樂觀的一種外在反映。苦樂觀是個體對苦樂本質及二者關系的根本看法和態(tài)度,體現(xiàn)了個體對自我生存意義的探尋。大學生是青年中的精英,是以中國式現(xiàn)代化全面推進中華民族偉大復興的主力軍,肩負著實現(xiàn)國家富強、民族復興的時代重任。2013年,習近平總書記在同各界優(yōu)秀青年代表座談時講到,“無數(shù)人生成功的事實表明,青年時代,選擇吃苦也就選擇了收獲,選擇奉獻也就選擇了高尚。青年時期多經(jīng)歷一點摔打、挫折、考驗,有利于走好一生的路”【中共中央文獻研究室.十八大以來重要文獻選編:上[G].北京:中央文獻出版社,2014:282.】。教育部等十七部門印發(fā)的《全面加強和改進新時代學生心理健康工作專項行動計劃(2023—2025年)》提出,要培育學生理性平和、樂觀向上的心理品質。以“擺爛”現(xiàn)象為例,對當代大學生消極苦樂觀進行深層次分析,并以積極心理學相關理論為依據(jù),探討具有針對性的教育對策,有助于引導大學生辯證對待人生苦樂矛盾,激發(fā)奮斗的情感,構建有意義的人生。

一、 以“擺爛”現(xiàn)象為代表的當代大學生苦樂觀表征解析

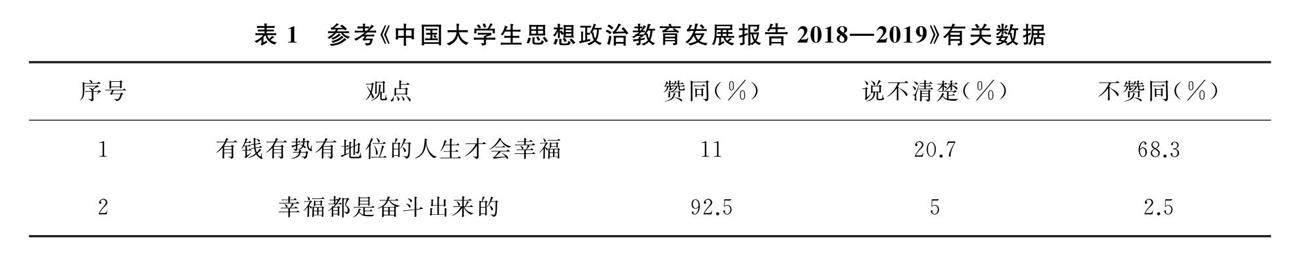

部分大學生“擺爛”行為的根本原因在于其無法正確對待現(xiàn)實中面臨的諸多苦樂矛盾,未能正確認識苦與樂的辯證關系,缺乏積極苦樂觀的指引。本文選取《中國大學生思想政治教育發(fā)展報告》【《中國大學生思想政治教育發(fā)展報告》是教育部高校思想政治工作創(chuàng)新發(fā)展中心(武漢大學)推出的年度研究報告。該課題組圍繞“大學生觀念與行為”“高校思想政治工作教育與成效”兩個方面設計問卷,以抽樣調(diào)查的方法選擇一定比例的本科生和研究生作為樣本,通過網(wǎng)絡調(diào)查方式收集數(shù)據(jù)。其中,“觀念行為”主要呈現(xiàn)當前大學生思想政治狀況,包括人生觀與人生追求、價值觀與價值選擇等。2018年11-12月,課題組基于40所高校共收集3 769份有效問卷。2020年12月,課題組基于74所高校共收集98 508份有效問卷,并從中選取46 813份作為本次調(diào)研的最終樣本數(shù)據(jù)。經(jīng)檢驗,問卷信度和效度水平高,具有較強的代表性和權威性。因此,本文選取報告中的有關數(shù)據(jù)進行分析,作為實證的有力支撐。】2018—2019年版【沈壯海,等.中國大學生思想政治教育發(fā)展報告2018—2019[M].北京:北京師范大學出版社,2020:42-49. 】(見表1)和2021年版【沈壯海,劉曉亮,司文超,等.中國大學生思想政治教育發(fā)展報告2021[M].北京:高等教育出版社,2023:25-44.】(見下頁表2)中的相關數(shù)據(jù)進行分析。為深入解讀“擺爛”行為背后的苦樂觀機制,本研究結合當代大學生日常生活和學習,圍繞其對苦樂問題的認知、情感、意志、行為,以及對“擺爛”行為的看法和應對方式等方面設計訪談提綱。綜合考慮受訪對象的年級、性別、專業(yè)等因素,在13所高校大一至大四各個年級以及研究生群體中分別隨機抽取6名學生,對共30人展開半結構化深度訪談,以期能真實客觀地呈現(xiàn)當代大學生“擺爛”現(xiàn)象背后的苦樂觀樣貌。

(一) 片面理解苦樂內(nèi)涵與苦樂關系為表征的懷疑傾向

第一,對人生苦樂內(nèi)涵理解的表面化。由表1可知,11%的被試對人生苦樂本質的認識停留在物欲層面,而對內(nèi)在精神世界的關注略顯不足。當前,有限社會資源帶來的邊際效益遞減、貧富分化、階層固化等問題,加之住房、教育與醫(yī)療這“新三座大山”【張麗軍.從覺醒、佛系、躺平到新覺醒:百年中國青年問題的現(xiàn)實流變與未來路徑[J].廣州大學學報(社會科學版),2022(4):54-63.】的壓力,使得包括部分大學生在內(nèi)的青年們陷入奮斗的無意義感和吃苦的荒謬感。所以,當部分大學生認為通過積攢財富、權力和地位才能獲取人生快樂的時候,就對通過艱苦奮斗獲得快樂幸福生活的可能性產(chǎn)生了懷疑。在這種矛盾心態(tài)下,部分大學生可能會選擇降低生活要求和期待,甚至放縱自我沉淪,開啟“擺爛”人生。這體現(xiàn)出部分大學生對人生苦樂內(nèi)涵理解得不深刻。

第二,對苦樂關系認知的淺層化。由表1中的第二條和表2中的第一條數(shù)據(jù)可知,盡管92.5%的被試都能認識到奮斗才能創(chuàng)造幸福,但也有41.5%的被試期望憑借好運取得成功。可見,部分大學生并未正確認識苦與樂的辯證關系。此外,40%的受訪學生表示,“雖然都知道先苦后樂的道理,但平時整天娛樂不刻苦學習,到考試前兩周再通宵突擊并由此叫苦不迭的人著實不少”。現(xiàn)實中,一時的努力不一定能立刻看到回報,面對具有挑戰(zhàn)性的任務和責任,部分大學生選擇“擺爛”,放棄拼搏、躲避吃苦、屈從平庸、沉溺享樂,不愿先苦后甜,對艱苦奮斗、吃苦耐勞等傳統(tǒng)美德的價值品質持懷疑態(tài)度。

(二) 苦樂態(tài)度不端正與苦樂情感消極為表征的頹廢悲觀傾向

第一,不端正的苦樂態(tài)度。一是重物質之樂而輕精神追求,70%以上的受訪學生認為吃喝玩樂是人生最快樂的事,32%的受訪學生表示在面對阻礙實現(xiàn)理想的困難面前會直接“開擺”;二是重個人之樂而輕匹夫之責,10%的受訪學生認為“實現(xiàn)中華民族偉大復興是那些有志向、有能力的人該做的事情,作為普通人過好自己的生活就行”;三是重一時之樂而輕持久努力,40%的受訪學生害怕做出需要付出長期努力的選擇,更滿足于當時當下的快樂;四是重享受之樂而輕勞動付出,45%的受訪學生在學習上渴望高分,在求職時渴望高薪,但在平時學習和專業(yè)實踐時不付諸努力,在遇到困難時選擇逃避。

第二,消極的苦樂情感。表2中的第二條數(shù)據(jù)顯示,42.4%的被試對于“人生苦短,應及時行樂”這一觀點表示贊同,在訪談中,更有近一半的受訪學生表示“努力不一定有結果,但不努力一定很舒服”。在激烈的社會競爭中,部分大學生甚至“主動曬擺”,通過塑造“擺爛人設”以降低自我期待,逃避壓力,追求一種去內(nèi)卷化的反向生活,以獲得更為直接的快樂。這表明部分大學生在面對苦樂矛盾時,存在單純趨樂避苦的情感傾向,一方面表現(xiàn)為對一種“極樂狂喜的生活”的渴望【徐珍.功利主義道德哲學的嬗變[J].湖南社會科學,2015(6):16-20.】,另一方面表現(xiàn)為在困難面前容易產(chǎn)生沮喪、畏難等消極情緒。

(三) 苦樂信念缺乏與苦樂意志薄弱為表征的精神虛無傾向

第一,部分大學生缺乏人生目標導向,使其難以形成堅定的苦樂信念,從而阻礙其堅韌的苦樂意志的養(yǎng)成。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,對于“是否擁有人生目標”,20.4%的被試表示“有明確目標”,65.5%的被試表示“有大體方向”,11.5%的被試表示“說不清楚”,2.6%的被試表示“很不確定”或“完全沒有”【沈壯海,等.中國大學生思想政治教育發(fā)展報告2018—2019[M].北京:北京師范大學出版社,2020:32.】。可見,79.6%的被試大學生未樹立清晰的人生目標。現(xiàn)實目標導向的缺乏,使得部分大學生不能正確理解生活的意義,導致其精神世界充斥著虛無感,缺乏超越自我的動力,難以形成崇高的苦樂信念和堅韌的苦樂意志,最終把行動上的“亂”、心理上的“累”、情緒上的“煩”統(tǒng)統(tǒng)看作生命中的“苦”【馬超.“擺爛文化”的病理溯源、癥候透視及診治理路[J].思想理論教育,2023(5):106-111.】,把在網(wǎng)絡虛擬世界中追新逐異、嘩眾取寵和游戲人生看作是生命中的“樂”。

第二,部分大學生受外在復雜環(huán)境的沖擊與誘惑,其苦樂意志薄弱,易受動搖。隨著信息技術的飛速發(fā)展,在網(wǎng)絡媒介的推波助瀾和資本利益的驅動下,新自由主義思潮裹挾功利主義、享樂主義等不良觀念,不斷沖擊大學生苦樂觀,動搖其苦樂意志。70%以上的受訪學生都表示曾制訂過詳細的學習計劃,但往往因為在學習過程中遇到諸如網(wǎng)絡視頻、游戲等的誘惑而將其拋之腦后。可見,部分大學生易受外界誘惑影響,使得注意力從學習轉至能夠帶來短暫感官快樂的事情中,在沉迷網(wǎng)絡游戲、癡迷影視作品、往返娛樂文化中走向“擺爛”生活,失去實現(xiàn)人生理想、追求崇高事業(yè)的艱苦奮斗的意志。

(四) 苦樂動機功利與苦樂行為脫節(jié)為表征的精致利己主義傾向

第一,功利的苦樂動機。由表2中的第三和第四條數(shù)據(jù)可知,近半數(shù)被試將是否對自己有利,以及對財富的追求當成自身行為動機。部分大學生在功利性動機的驅使下,遵循“經(jīng)濟性”原則,精準地將時間和精力成本用于個人利益的追求上,以選擇性“擺爛”的態(tài)度對待個人與集體間的苦樂矛盾。例如部分大學生為獲得獎學金,在學習和各項賽事上展開激烈競爭,但卻對集體活動和榮譽漠不關心。

第二,認知與行為脫節(jié)。表2中的第五和第六條數(shù)據(jù)顯示,超過八成被試對“奉獻是人生最大的快樂”“奮斗的青春最美麗”表示贊同。但數(shù)據(jù)顯示,平均每年參與志愿服務2次以上的大學生人數(shù)占比不足40%【沈壯海,等.中國大學生思想政治教育發(fā)展報告2018—2019[M].北京:北京師范大學出版社,2020:164.】,且2015年以來,大學生參與志愿服務活動人數(shù)的比例呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢【沈壯海,劉曉亮,司文超,等.中國大學生思想政治教育發(fā)展報告2021[M].北京:高等教育出版社,2023:126.】。對此,有受訪學生表示“志愿服務確實能讓人在奉獻中體會快樂,但要突破自己的舒適圈太痛苦了,想想還是放棄”“奮斗的青春確實有意義但也很辛苦,‘擺爛的青春更加瘋狂和快樂”。可見,部分大學生雖然對奉獻與快樂、奮斗與幸福的關系有著一定理性認識,但在現(xiàn)實行為中卻存在很大差異,表現(xiàn)為認知與行為的脫節(jié)。

二、 當代大學生“擺爛”心理的療愈理論

當前部分大學生的“擺爛”現(xiàn)象反映出其苦樂觀的消極面,在對表征傾向進行解析后,根據(jù)大學生苦樂觀形成的心理規(guī)律,從積極心理學視角出發(fā),以積極情緒擴建理論、積極人格理論、積極環(huán)境理論為理論依據(jù),可以為幫助大學生抵御“擺爛”文化帶來的悲觀價值導向,樹立積極苦樂觀,提供科學有效的理論支撐。

(一) 基于積極情緒擴建理論改變“擺爛”思維—行動模式

積極心理學家弗雷德里克森(Fredrickson)提出的“積極情緒擴建理論”認為,積極的情緒體驗不僅可以擴展個體的思維認知和行為操作能力,同時還有助于建構和增強個體的身體資源、認知資源、心理資源和社會資源等,使個體原有的思維—行動模式實現(xiàn)螺旋上升【FREDRICKSON B L. What good are positive emotions?[J]. Rev gen psychol, 1998(3):300-319.】。基于該理論,對于處在學業(yè)、就業(yè)、情感等多重壓力和復雜社會環(huán)境下的大學生,一方面,教育者應引導其養(yǎng)成樂觀向上的心態(tài),幫助其擺脫“佛系”“躺平”“擺爛”“喪”等消極情緒的影響,使其學會理性看待現(xiàn)實中的苦樂矛盾,主動調(diào)節(jié)思維和行動模式與現(xiàn)實社會相適應,從而實現(xiàn)個體生命價值感和奮斗感的回歸;另一方面,教育者應鼓勵學生學會從生活中感知幸福滿意、樂觀希望等積極情緒,并借此不斷擴建自身的積極認知和行為,進而提高自身對抗消極情緒的能力,增強面對困難的勇氣和信心,養(yǎng)成理性平和、樂觀向上的積極思維和行動模式。

(二) 基于積極人格理論生成順—逆境生存“抗體”

心理學家彼得森(Peterson)和塞林格曼(Seligman)提出的“積極人格理論”指出,培養(yǎng)積極人格特質是確保個體能獲得良好品德的重要途徑【任俊.積極心理學[M].北京:開明出版社,2012:154.】,有利于維護個體心理健康,增強心理韌性。勤奮、堅持、自我調(diào)節(jié)、樂觀等性格類積極力量的發(fā)展,有助于個體勇氣、節(jié)制、卓越等良好品德的培養(yǎng),有利于促進個體積極苦樂觀的養(yǎng)成。因此,教育者應關注大學生的積極人格特質,幫助其生成順—逆境生存的心理“抗體”【胡佳新,蔣明宏.積極人格特質:當代大學生逆境生存的“抗體”[J].教育理論與實踐,2016(12):36-38. 】。首先,教育者應樹立起積極教育的理念,以培養(yǎng)學生積極人格品質作為教育的重要出發(fā)點之一,幫助學生找到內(nèi)在的,諸如樂觀、堅強、勇敢等積極力量和美德,并在實踐中加以鍛煉。其次,教育者應引導學生對問題作出積極解釋,進行正確歸因,使其對苦樂問題作出理性正確的分析,并樹立積極的自我認知,提高自身創(chuàng)造力和自信心,不斷從生活中獲得正向意義,培養(yǎng)面對苦樂問題的良好心態(tài)。

(三) 基于積極環(huán)境理論形塑積極奮斗行為

積極心理學除了關注主觀水平的積極體驗、個體水平的積極人格特質之外,還關注群體水平的積極社會環(huán)境【楊勝才.高等教育視域下積極主義教育的理論建構[J].新文科教育研究,2022(4):76-89.】。環(huán)境氛圍對個體苦樂觀的形成具有重要影響,如果沒有外部積極組織系統(tǒng)的支持和推動,僅靠內(nèi)心力量難以實現(xiàn)人的思想和行為系統(tǒng)的超越。因此,大學生要形成積極苦樂觀,拒絕“擺爛”人生,也依賴外界良好環(huán)境系統(tǒng)的支持。首先,構建家校社協(xié)同育人機制,營造出全社會崇尚主流苦樂價值觀的良好氛圍,鼓勵大學生投身具體、鮮活、豐富的社會實踐,在實踐中感知苦樂觀的價值。其次,改變大學生發(fā)展唯分數(shù)論、唯成績論的單一評價系統(tǒng)和社會支持系統(tǒng),幫助大學生突破“以自我為中心”的狹隘利益觀,形成積極多元的評價體系。最后,提供包括情感支持、信息支持、心理支持等多樣社會支持,建設基于“主觀幸福感”和“社會價值感”的發(fā)展性評價策略【霍力巖,龍正渝,谷虹,等.新時代積極心理學的內(nèi)涵和特點新探——兼論對我國基礎教育教學改革的啟示[J].中國特殊教育,2021(8):86-90.】,推動大學生將樂觀、勇氣、力量、責任等積極品質外化于實踐,養(yǎng)成良好行為習慣,徹底擺脫“擺爛”的低迷姿態(tài)。

三、 消解大學生“擺爛”癥候的苦樂觀教育對策

當前部分大學生的“擺爛”現(xiàn)象折射出其在面對現(xiàn)實苦樂矛盾時消極的心態(tài)和應對方式,這迫切要求教育者思考新時代如何更好地開展大學生苦樂觀教育。將積極心理學融入大學生苦樂觀教育對策,可幫助大學生形成積極認知、培養(yǎng)積極情感、錘煉積極意志、形塑積極行為,以消解當代部分大學生“擺爛”癥候,幫助其樹立正確的苦樂觀和人生觀。

(一) 曉之以理:深化教育內(nèi)容形成積極認知

基于積極心理學的積極思維創(chuàng)新模式,深化大學生苦樂觀教育內(nèi)容,在曉之以理中使其形成對現(xiàn)實苦樂問題的積極認知。第一,貼近學生生活,深化苦樂觀教育內(nèi)容,培養(yǎng)學生積極認知。為更好地滿足學生自我價值實現(xiàn)和主觀幸福感提升的需求,教育者應通過目標教育來提振學生的人生意義感,讓其在目標實現(xiàn)和價值追求中深刻體會到樂觀、希望、堅韌等是戰(zhàn)勝痛苦困難、擺脫“擺爛”人生、獲得快樂幸福的重要法寶;通過快樂觀教育引導學生在適度物質需要得到滿足的條件下,追求高尚的、精神上的快樂,在有建設性的實踐活動中獲取自我創(chuàng)造的快樂【莊曉平.論快樂觀的教育與道德教育的關系[J].華南師范大學學報(社會科學版),2001(4):44-46.】;通過順—逆境觀教育啟迪學生正確認識順境中的“樂”和逆境中的“苦”,“防止順境自滿止步、逆境無力消沉”【張靜,孫青青.心理學視角下當代大學生順—逆境觀教育現(xiàn)狀及路徑探究[J].學校黨建與思想教育,2022(18):64-67.】。第二,緊扣學生成長各階段,促進其苦樂認知的螺旋上升。大學生苦樂觀教育內(nèi)容既要注意承接中小學段苦樂觀教育,又要幫助其正確認識大學環(huán)境中,新的生活、學習方式帶來的新的苦樂矛盾;針對各年級學生設置差異性的教育內(nèi)容,以實現(xiàn)其苦樂認知的螺旋上升,幫助他們逐漸建立人生目標感。

(二) 動之以情:豐富教育方法培養(yǎng)積極情感

大學生苦樂觀教育要注重增加學生在教育過程中的積極情緒體驗,在動之以情中強化其拒絕“擺爛”的情感動力。第一,教育者要善于引導學生做情緒的“加減法”。一方面引導學生做“減法”。即讓學生學會用欣賞的眼光和感恩的態(tài)度看待現(xiàn)實生活,減少消極情緒的產(chǎn)生,變批評、指責式的悲觀型解釋風格為積極主動的樂觀型解釋風格,學會和消極情緒情感做對抗。另一方面引導學生做“加法”。即在日常學習和生活中豐富學生積極情緒體驗,通過增強心理預備能力,避免其因一時困難或阻礙而產(chǎn)生焦慮或緊張,防止其因暫時的失敗而失去信心。第二,以真實性的情境體驗激活情感記憶,以互動性的情感交流激發(fā)情感共鳴【邵帥.從情感體驗走向情感育人——以“愛在家人間”為例談情感育人策略[J].思想政治課教學,2023(3):32-35.】。在進行苦樂觀教育時,教育者應改變扁平化理論說教和單向度理論灌輸?shù)慕逃椒ǎM可能地利用能夠承載積極情緒情感的實物、影音作品等創(chuàng)設立體情境,讓受教育者在沉浸式體驗中,獲得對幸福滿足、樂觀希望、健康福樂等積極情緒的直觀感受;教育者應主動了解教育對象的個性化需求,努力實現(xiàn)苦樂觀教育工具性與價值性的統(tǒng)一,滿足學生個性化成長過程中實現(xiàn)主觀幸福感和社會價值感的需求,促使其對教育者所教授的苦樂觀教育內(nèi)容產(chǎn)生情感共鳴;教育者自身更要釋放積極情緒和正能量,在日常生活中發(fā)揮行為示范作用,巧妙使用個性吸引律、鄰近律等加大情感投入,拉近師生距離,關注學生日常生活中遇到的情緒情感問題,多以交流溝通、心理疏導的方法幫助學生轉化消極情感。

(三) 持之以恒:創(chuàng)設心理情境錘煉積極意志

教育者要培養(yǎng)學生積極人格,使學生能夠持之以恒地增強自我效能感,培養(yǎng)能夠克服困難和壓力的強大意志,提升“化苦為樂”“理性求樂”的心理勢能,從內(nèi)部阻斷“擺爛”產(chǎn)生的心理根源。第一,幫助教育對象提升苦樂觀自我教育能力。教育者應在尊重教育對象主體性的前提下,通過苦樂情境體驗、問題分析、矛盾心理陳述等方式,引導學生形成和諧自洽的心理氛圍,提高心理韌性,促使其將苦樂感受轉化為目標實現(xiàn)過程中的積極體驗,從而養(yǎng)成克服苦樂矛盾的堅韌意志和堅定信念。第二,善于使用心理效應,幫助學生形成穩(wěn)定的心理態(tài)勢。合理運用門檻效應和成功強化效應,引導學生學會分解目標,并通過短暫目標的實現(xiàn)獲得成功的快樂體驗,繼而激發(fā)其保持艱苦奮斗以實現(xiàn)最終目標的強大意志;正確使用標簽效應和延遲滿足效應,通過樹立標簽、建立期待的方式,引導學生抑制沖動,抵制誘惑和暫時享樂,追求人格完善和價值實現(xiàn)帶來的快樂【張靜,宋小洪.時代楷模精神融入大中小學德育的心理學路徑[J].教育科學研究,2022(11):71-77.】。

(四) 導之以行:營造外部環(huán)境形塑積極行為

根據(jù)積極環(huán)境理論,積極苦樂觀外化為具體行為除了依靠教育對象主動構建外,也依賴外界積極環(huán)境力量的支持。第一,以個性化的實踐教育構筑大學生苦樂觀教育“訓練場”。教育者要引導學生在公益性實踐活動中體驗“奉獻是人生最大的快樂”;督促其承擔社會公民責任,在責任實現(xiàn)中體驗化苦為樂;通過開展行走的“沉浸式”苦樂觀教育,激發(fā)其踐行積極苦樂觀的自覺動力;鼓勵學生投身體育鍛煉、運動競賽等活動,在體驗競爭、合作、成功、失敗中獲得直接的苦樂感受,養(yǎng)成不怕吃苦、敢于吃苦、能夠吃苦的良好性格和積極樂觀、永不放棄的人生態(tài)度。第二,充分發(fā)揮環(huán)境育人功能,在潛移默化中使學生自覺踐行積極苦樂觀。將傳統(tǒng)文化中蘊含的崇尚勤勞、克儉黜奢、先苦后甜等精神品質融入家風、校風建設,使學生深刻體悟中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化中蘊含的人生智慧;將苦樂觀教育融入社會主義核心價值觀宣傳教育,使學生在樹立社會主義核心價值觀的同時踐行好積極苦樂觀;營造積極的網(wǎng)絡氛圍,堅持社會輿論的正確導向,加強榜樣事跡的宣傳報道,形成積極向上的社會心態(tài),為幫助大學生外化積極苦樂行為,抵制“擺爛”人生提供環(huán)境支持。

新時代是奮斗者的時代,奮斗是青春最亮麗的底色。習近平總書記在黨的二十大報告中號召廣大青年要“立志做有理想、敢擔當、肯吃苦、能奮斗的新時代好青年”【習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家而團結奮斗——在中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會上的報告[M].北京:人民出版社,2022:71.】。當代大學生應辯證看待新時代社會環(huán)境中的苦樂矛盾,在個人與社會的價值實現(xiàn)、責任擔當中凝聚奮斗意識,拒絕“擺爛”人生,樹立奮勇拼搏、節(jié)制求善的苦樂觀,推動自身獲得螺旋式上升的發(fā)展,成為擔當民族復興大任的時代新人。

(責任編輯: 劉雨軒)

The Characteristics, Healing and Countermeasures of Contemporary College Students Viewpoint on Hardship and Happiness

— A Case Study of the “Tanking” Phenomenon

Zhang Jing1, Song Xiaohong2

(1. School of Marxism, Hohai University, Nanjing 211100;

2. School of Marxism, Jiangsu Open University, Nanjing 210036, China)

Abstract: The viewpoint on hardship and happiness is an important part of the view on life, which reflects an individuals search for the meaning of self-survival. However, the “tanking” phenomenon among some college students reflects their negative tendencies towards hardship and happiness. Through the analysis of this “tanking” phenomenon, we found that some students featured the following characteristics in terms of hardship and happiness: the one-sided understanding and doubting of the connotation and relationship between hardship and happiness, the decadent pessimism of negative attitudes towards hardship and happiness and negative emotions, the spiritual nihilism characterized by lack of belief in hardship and happiness and weak will, and the refined egoism scintillating from disconnected motive and behavior concerning hardship and happiness. With the help of relevant theories of positive psychology, the discussion of hardship and happiness education is helpful for college students to dispel their “tanking”, facilitate them to walk out of the contradictions in life, and establish a positive view of hardship and happiness.

Key words: contemporary college students; “tanking” phenomenon; educational viewpoint on hardship and happiness; positive psychology; characterization analysis; Healing Theory