不一樣的古巴行

古巴免簽了。十二年前我和妻子曾在這個加勒比海島國短暫休假,這條消息瞬間擰開了回憶閥門,一連串場景和人物涌現眼前。

醉是一杯海明威酒吧莫吉托

我們抵達首都哈瓦那只住了一晚,便先去濱海勝地瓦拉德羅(Varadero)。這座狹長的小島位于北端,由一條吊橋與古巴陸地相連。藍天,碧海,白沙,金色陽光下宛如天堂。

當年島上有四五十家酒店,我們入住的度假村由十幾棟的小樓組成,兩三層高,每棟可住五六戶,樓距寬敞,椰樹環抱。島上流行包吃包住,住客可任意享用當日捕捉的各類海鮮。來此度假的多為白人,一半來自歐洲,一半來自加拿大。游客大多是夫妻度假,或全家出游。也有單身男子來此尋歡,白天在椰樹葉編織的遮陽棚下狂飲熱帶果汁,晚上去美女如云的酒吧里猛灌朗姆酒,醉生夢死,放浪形骸。我最初對此極度不適,一度懷疑世界末日真的近在眼前。

我對前臺經理說了我的疑惑:古巴是社會主義國家,竟然看上去比西方資本主義國家還奔放奢華,完全超出了我的認知。他解釋道:“這是一種特殊的安排,只有外國游客方才能到這里度假,古巴人是絕對不許入內的,不僅僅是限制,更是嚴格禁止。古巴經濟困難,急需外匯。”

落日余暉下,兩對法國游客相向擦肩而過,一方招呼Bonjour(日安),另一對回道Bonsoir(晚安),問好道別一瞬間,都覺得滑稽,哈哈大笑。英國人窮講究,見面招呼先得看表,一日分三段,goodmorning(早上好),goodafternoon(下午好),goodevening(晚上好);法國佬除了道別,都說Bonjour,等于中文的“你好”。笑漸不聞聲漸悄,我也漸感松弛平靜。

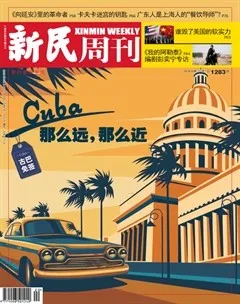

離開度假村后,我們返回哈瓦那,開始游覽列入世界文化遺產的舊城。加勒比海的島國首府我去過七八個,論旅游價值,全捏成一團也不及哈瓦那。這是一座曾經奢華卻又滿目滄桑的古城,宏偉的議會大廈,酷似華盛頓的美國國會大廈;革命廣場,面積之大躋身世界前十;石頭建成的拉富埃爾薩城堡,扼守海港。哈瓦那氣勢宏偉,古跡斑斑,卻又破敗不堪,衰相畢露,令人觀之辛酸。想起兒時唱過的老歌:“美麗的哈瓦那,那里是我的家,可是我從來沒有見過,親愛的媽媽……”哈瓦那依然美麗,只是添了幾分凄美。

洋人游客脖子上掛著相機,在舊城中四處游蕩,頻頻拍照。這讓我想起杜拉斯小說中的名言:“比起你年輕時的美貌,我更愛你飽受歲月摧殘的容顏。”語境雖不同,在此引用卻十分應景。

榮獲諾貝爾文學獎的海明威曾在古巴待過,他常來的酒吧開在舊城的小巷中,專賣冰酒莫吉托(mojito),用朗姆酒、檸檬、薄荷和蘇打水調制而成。憑借海明威的一份真偽難辨的手跡,這家小酒吧每天吸引了大批游客前來打卡。至于讀不讀海明威,并不重要。來過就是看過,看過等于讀過,邏輯上說得通。

與切·格瓦拉合影

離開主街隨意跨入一家出售旅游紀念品的小店,一眼看見墻上一張切·格瓦拉的黑白肖像。這位傳奇人物神態堅毅、目光炯炯。我指著畫像說:“格瓦拉吧?”店主小伙年約三十,操著流利英語笑問:“你們中國人居然也知道格瓦拉?”我說:“中國有句古詩,‘天下無人不識君’,格瓦拉這位英雄配得上。”小伙面帶微笑:“他是理想主義者,但是太過瘋狂。革命成功后,他是國家的第二號人物,僅次于卡斯特羅總統。他卻拋棄了榮華富貴,鉆進非洲叢林中搞游擊戰,最后又去玻利維亞鬧革命,抓住后被槍斃了。據說挨了整整九槍,但他既不哭喊,也沒求饒。”我點點頭說:“他是唱著國際歌去赴死的,確實是條鐵骨錚錚的硬漢。”接著,我趕緊切換話題:“古巴太美了,哈瓦那的古舊建筑,海濱的碧水白沙,還有非常便宜的大龍蝦。”小伙面色卻驟然陰沉:“其實生活還是相當艱難的。美國想要搞垮古巴共產黨政府,全面封鎖幾十年了,不許任何產品出口到古巴,也禁止購買古巴商品。從前古巴是美國人首選休假地,但古共掌權后美國就立法禁止了。”我說:“雖然遠在萬里之外,但我們也知道美國一直卡住古巴的喉嚨,既不讓你出氣,也不讓你吸氣,就是要讓古巴政府窒息而亡。”小伙嘆道:“以前俄國人一直給我們很多支持,生活質量挺好的。后來蘇聯崩潰了,所有的援助都沒了。其實俄國人自己的日子也很難熬。”

我回道:“蘇聯垮臺了確實很可惜,但就像人生,無法從頭再來。中國有句老話,失敗乃成功之母。國家治理和科學試驗一樣,沒有試錯,沒有失敗,哪來成功?不能事后諸葛亮,這也錯了,那也不對。”小伙沉默片刻,點了點頭:“你說的也有道理。我感覺勞爾·卡斯特羅掌權后,他想改善經濟。他說過一句大實話,大豆和大炮同樣重要,甚至更重要。現在私人可以開店了,這個店鋪就是我自己的。漁民也可以自己捕撈自己賣了。”我笑道:“中國改革開放以后,也發展民營經濟。現在民營企業遍地都是,有小工廠,也有大公司。”

告別時小伙攥著我的手熱情地晃個不停:“聊得很開心,謝謝!”我指著墻上的格瓦拉肖像說:“我們三人一起合影留念吧,我和你,再加上格瓦拉。”

回國后我特意打印了這張虛實相融的“三人合影”。盡管格瓦拉太過理想主義,但他有理想,有抱負,有激情,就像烏江自刎的項羽,雖敗猶榮,千古傳唱。