農地產權制度改革與農地流轉響應:預期偏離與邏輯闡釋

武舜臣 曹丹丘 王興華

摘 要:農地所有權歸屬集體以來,產權拆分及農民產權份額的擴大和強化是產權制度改革的主要思路。然而,理論上有效的農地產權制度改革,卻在農地流轉的推動成效方面呈現時段上的異質性。隨著時間的演進,改革對農地流轉的正面作用漸衰,甚至表現出對農地流轉的抑制。為解釋理論與現實的偏差,聚焦改革路徑的形成邏輯,重點闡述了改革歷程及改革對農地配置的影響成效,提煉出改革成效不足的系統性成因。研究認為,產權理論的引入為確定改革方向提供了理論依據,過去的改革經驗為決策層延續產權賦予式改革提升了信心,規模經營路線的確立加強了堅持并推進改革的必要性和緊迫性。改革開放以后,農地產權制度朝著擴大集體成員權能的方向不斷推進,卻在現階段表現出抑制農地流轉并沖擊農地承包權穩定性的負面影響。對此,構建了涵蓋政策有效性、農地多功能性以及中央決策層認知調整在內的解釋框架。認為在追求現代農業發展的目標導向下,擴大集體成員的土地權能并不可取,增強農村基本經營制度中“統”的作用并以社會保障彌補農戶對農地的非生產性寄托是關鍵。

關鍵詞: 農地產權制度;農地流轉;階段性偏離;產權制度改革;邏輯闡釋

中圖分類號:F311 文獻標志碼:A 文章編號:1009-9107(2024)03-0104-12? DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2024.03.12

一、問題提出

農地的產權分配邏輯是決定農業經營制度的重要參數。改革開放以來,為追求土地要素的經濟效率,以產權理論為基礎,中國逐漸確立了以擴大集體成員土地權能的產權制度改革方向[1-3]。然而在中國特有的農地產權制度框架下,持續擴大的集體成員土地權能對農地配置效率的提升有限[4]。以2009年為轉折點,改革對農地流轉的正面作用漸衰,甚至呈現出抑制農地流轉的效果[5],顯然,這一改革成效并不完全契合產權學派的先驗性論斷。因此,加大對農地產權制度改革無效成因的解讀,可為現階段的產權制度改革路徑優化和農地配置效率提升提供思路。

一般而言,制度安排具有激勵和約束功能。一定的農地產權制度會造就特定的農地配置方式。同樣,制度環境變化也會對現存的農地產權制度提出挑戰。當制度創新的收益大于成本時,制度創新和變遷就隨之發生。回顧1949年以來的中國農業發展歷程,有效農業經營方式的探索與特定農地產權制度的選擇交相呼應,造就了中國農村的基本經營制度,也提供了農村基本經營制度進一步鞏固和完善的邏輯基礎。改革開放以來,以早期的成功經驗和產權學派的基本論斷為基礎,決策層確定了依托增加集體成員土地權能提高農業生產效率的改革思路。在這一思路的指導下,農地產權制度朝著明晰產權且讓集體成員獲得更加充分土地權利的方向發展[1-3],其中,在堅持集體土地所有權基礎上更好用活土地經營權,構成了農地產權制度改革的內在邏輯[6]。黨的二十大報告明確要求深化農村土地制度改革,也讓農地產權制度改革的重要性更加突出。

根據產權學派的觀點,清晰而穩定的產權能夠促進經濟發展,模糊的產權不僅會增加農地流轉市場中的交易費用,還會損害農業的發展潛力[7-8]。對此,學術界提出了拆分農地產權并賦予集體成員更多土地權能來釋放農地流轉潛力這一制度創新思路[9]。但有學者對這一思路提出質疑,認為隨著農戶分化及農業生產在家庭決策中的地位下降,農地之于農戶已不僅僅是生產要素,而是被賦予了多維價值。與產權模糊性相比,多維價值才是阻礙農地市場化配置和效率提升的關鍵因素[10-11]。因此,賦予集體成員更多、更清晰土地權能的做法,不僅無益于提升農地配置效率,反而會固化地權的分散格局,使得農地利用效率不高的問題愈發嚴重[12-15]。不可否認的是,將農地權利讓渡于集體成員,對提升農地配置效率、推動農業生產發展產生過十分積極的作用。然而,隨著宏觀環境的改變,繼續擴大和強化集體成員產權份額的改革收效甚微,強化的農地非要素功能會部分抵消農地要素功能強化對農地流轉的促進作用,導致改革對農地流轉的正面效應受限[5,16]。

由上述分析可知,在階段性推動農地流轉發展后,擴大集體成員土地權能的產權制度改革對農地流轉的影響式微,甚至表現出抑制作用。基于上述原因,本研究追溯了以擴大集體成員農地權能促進農地流轉思路的形成過程,系統回顧了改革開放以來集體成員土地權能擴大的歷程,梳理了農地產權制度改革對農地配置的影響成效。最后,從農地產權制度改革視角出發,系統分析了農地流轉遭遇挑戰的原因,并結合中國農村基本經營制度和現代農業發展需求,為農地產權制度改革提供理論參考。

二、擴大集體成員土地權能促進農地流轉思路的形成邏輯

不可否認,改革開放后的中國走出了一條鮮明的以擴大集體成員土地權能為導向的農地產權制度改革之路[1-3]。然而,這一路徑從提出到最終確立,卻經歷過一個艱難的探索過程。回顧過往,三方面的因素為該路徑的提出與維系奠定了基礎:一是產權理論的引入與應用肯定了清晰且穩定產權的有效性;二是對過去擴大農民土地權能做法成效的經驗總結帶來了決策層對還權賦能提升農地效率的信心;三是規模經營被重新認定為更有效的農業經營方式。基于上述邏輯,“還權于農”的產權制度改革才在優化農地配置、加快農地流轉、提升農業規模經營的政策預期下被提出并不斷推向深入。

(一)從強調所有制到引入與應用產權理論

產權理論認為農地作為一種生產要素,只要產權界定清晰,在邊際報酬遞增規律的作用下,會自發流向有效率的經營者。因此,產權越明晰,產權殘缺程度越低,對當事人的激勵和約束就越充分[17]。當事人的努力與報酬就越一致,農地生產效率就會越高[18]。

產權理論為權利合約及法律規定的分析提供了便利,更指明了產權制度的優化方向。然而,改革開放前,受政治制度和意識形態的影響,產權理論并沒有引起決策層的足夠重視[6,19]。相反,突出所有權的所有制理論支撐起農地產權制度改革的早期邏輯,推動著農地公有政策或制度安排的落地[20]。然而,所有制框架下的所有權有著定義和內涵上的缺陷[19],不但阻礙了決策層和理論界對復雜經濟活動中農地制度自發創新的理解,而且限制了決策層改革農地制度的策略空間[21]。前者導致了三次“包產到戶”嘗試的夭折,后者造就了農地改革中權利束的整體轉移特征[22]。

改革開放之后,隨著意識形態的逐漸放寬以及西方產權理論的引入,決策層對農地相關權利的認識逐漸成熟,“包產到戶”方才以農村基層干部和農民群眾在改革中創造的“身份”得到政策的許可。其中,來自西方的產權理論為這一進程提供了理論基礎[6],也讓所有權與經營權分離的實踐做法得以存續和深化。

不可否認,所有制的概念根深蒂固,引入的產權理論沒能動搖所有制在產權制度改革分析中的地位。在農地產權制度改革相關研究中,所有制和產權交叉混用的現象不在少數,也出現過“以觸動所有制為名去質疑改革、否定改革”的做法[23]。然而,理論上的困擾并未影響產權制度廣泛的實踐應用。畢竟,相比于所有制,產權更具理論性與現實性[21]。正是產權理論中權利的具體性和可分性,確保了中國的農地產權制度能夠以所有權拆分并擴大集體成員土地權能的方式,朝著理論上更有效的產權制度安排不斷推進。

(二)產權賦予提升農業生產效率的歷史過往

強化集體成員土地權能的農地產權制度改革方向的確立,同樣離不開過去改革探索中歷史經驗的影響。改革開放后,意識形態的放開為理論界重新審視農地制度改革的歷史過往提供了契機。從歷史總結看,過往的改革軌跡完美印證了產權理論的先驗性論斷,提升了決策層依托集體成員土地權能強化來提升農地配置效率的信心。本部分將系統回顧產權制度改革與農業生產效率在新中國成立前后、計劃經濟時期及改革開放初期三個階段中的相互關系,全面展現影響農地產權制度改革方向的歷史事實。

1.農民土地權能擴大與農業生產效率提升。雖然動機上有所不同,但農地產權制度在新中國成立前后及改革開放初期的調整方向及對農業生產效率的影響具有相似性。因此,對產權制度改革與農業生產效率在兩個時期中的關系問題,這里將一并闡述,以起到比對和強化的效果。

第一,土地改革時期的農地產權制度變動與農業生產效率。出于政治、經濟等方面的原因,國內一度出現過短暫的土地私有化時期。這一時期始于1947年10月10日《中國土地法大綱》的頒布,結束于1956年底高級形式的農業合作化在全國多數省份基本實現[24]。其中,1947年至1953年,農民被賦予了更多農地產權,屬于農戶自發創造農業經營方式并推動農業生產效率迅速提升的時期。1947年通過的《中國土地法大綱》明確規定,“分配給人民的土地,由政府發給土地所有證,并承認其自由經營、買賣及在特定條件下出租的權利”。而后的1950年6月,中央人民政府頒布的《中華人民共和國土地改革法》作出了“土地改革完成后,由人民政府發給土地所有證,并承認一切土地所有者自由經營、買賣及出租其土地的權利”的規定,以法律條文的形式確立了農民的土地所有制。土地改革實行的農民土地私有制,也得到了中國第一部憲法1954年《憲法》的確認:“國家依照法律保護農民的土地所有權和其他生產資料所有權”。與法律的制定與完善相呼應,在土地產權制度層面也呈現出土地權屬由地主階級向農民群體的轉變,且是一種土地權能完整意義上的轉移[25]。以土地農民私有為基礎,種植業、畜牧業、手工業和其他副業均形成了以家庭經營為特點的經營方式[26]。有關數據顯示,土地改革后地主家庭人均占有耕地2.52畝,富農人均耕地6.38畝,中農人均耕地3.75畝,貧農人均耕地2.93畝[6]。顯然,分散的產權格局決定了以戶為單位的分散經營方式,一定程度上也激發了農民的生產熱情,糧食產量有了明顯的增長。1952年,糧食產量達1 639.2億公斤,比1949年增長了44.8%;相比于新中國成立前糧食產量最高的1936年,也提高了9.3%。

第二,改革開放初期的農地產權制度變動與農業生產效率。改革開放初期,放松的意識形態為民間更有效農業生產方式的自發探索提供了空間[27-28]。在該階段,政府不再禁止自發形成的農業經營實踐模式,而是不斷深入相關理論研究與總結,并予之政策和法律的認可[6]。其中,農地產權制度層面的研究為本階段農業經營實踐模式合法化提供了依據,也為改革開放后農村基本經營制度的探索與形成奠定了基礎。

具體來說,黨的十一屆三中全會后,曾被多次批判、禁止的“包產到戶”有了完全不同的運勢,不僅得到了政策的認可,還被正式命名為“家庭聯產承包責任制”。與之前農地產權制度相比,“包產到戶”意味著經營權向家庭回歸。但是,“包產到戶”并沒有使農戶成為獨立的農業經營主體,它只是集體統一經營中的一個層次,經濟核算和收入分配的權利仍在生產隊[6]。該解釋一度被作為“包產到戶”不影響集體經濟的理論支撐。然而,隨著“包產到戶”被“包干到戶”取代,以上解釋又顯得捉襟見肘。此時,產權概念的引進和吸收發揮了重大作用。以西方產權學派的觀點為基礎,國內理論界接受了“財產的所有權并不是只有所有者才可以經營使用”的理念,不再將“土地所有權方面歸集體所有,但是土地由家庭來承包經營”的做法看作是對土地集體所有制的破壞。這個認識,后來在理論上被總結為“兩權分離”。在農地集體所有制的框架下,實現農地集體所有權與承包經營權的“兩權分離”,也成為當時農地產權制度改革的核心內容。“兩權分離”改革的推進,為家庭經營方式的順利回歸,以及當時農業生產效率的提升發揮了重要作用[2]。

2.還權生產隊與地方的“包產到戶”實踐。人民公社制度確立以后到改革開放之前的這段時期內,為解決農村集體土地基礎上的農村集體經濟組織成員積極性問題,從中央到基層都開展過積極探索。其中,中央層面的探索關系到農地產權制度和農業經營方式兩個層面,基層的實踐探索則多是對農業經營方式的調整。

第一,還權生產隊緩解平均主義劣勢。自1958年農地集體所有制建立以來,農業生產經營“集體所有,統一經營”的制度框架初步形成。期間,為解決集體經營過程中的生產與分配問題,在基本核算單位層面發生過一次重大反復。從農地產權制度角度看,基本核算單位的調整過程也是農民(生產隊)土地權能的改變過程。由高級社向人民公社的轉變,是第一階段的轉變。具體來說,1956年進入高級社階段后,高級社成為農村最基本的生產經營單位;在人民公社階段,農村最基本的生產經營單位又轉變為人民公社。而且,作為高級社聯合重組的產物,人民公社的規模更加龐大。

然而,人民公社的建立不僅未能克服高級社成立期間的監督問題,反而加重了這一問題。如何完善人民公社制度成為黨中央面臨的又一難題。結合系列調查研究,1962年中共中央制定了《中國人民公社條例》(簡稱《人民公社60條》),明確提出了“三級所有、隊為基礎”的制度。其中,三級所有,是在對集體所有基礎上公有制形式的微調;隊為基礎,則是對統一經營基礎上產權格局和經營規模的微調。相比于人民公社一級所有、一級經營,“三級所有、隊為基礎”的核算單位縮小,有利于人們對勞動進行計量和監督,一定程度上解決了人民公社制度中小隊和小隊之間的平均主義問題。因此,有了后來毛澤東提出的“三級所有、隊為基礎”制度三十年不變。當然,以上制度微調仍無法克服生產隊內勞動者與勞動者之間的平均主義問題。

第二,“包產到戶”實踐的興起與夭折。在中央層面制度調整的背后,還有一條隱含的民間經營模式調整路徑,即“包產到戶”實踐的起起落落。“包產到戶”是在堅持生產資料公有制,堅持統一計劃、統一經營、統一核算、統一分配的條件下,把耕地農作物和某些畜牧業、養殖業和副業生產任務承包(包用工、包費用、包產量)給農戶負責,實行“超產獎勵、減產賠償”的一種做法。本質上,“包產到戶”屬于集體經濟之內的一些“修改”[28],是朝著強化農民土地使用權方向的調整。

實行“包產到戶”制度,可增強社員責任心,提高其生產積極性,促進增產增收。同時,這一做法也受困于意識形態的制約。自1956年首次出現后,“包產到戶”時而得到默許、時而得到批判,幾經起落[28]。在默許時期,雖未發生產權層面的實際“還權”,但中央對包產到戶行為的默許幾乎達到了“賦能”的同等效果。各地農村也涌現出各種形式的包產到戶,如河南的“借地”、安徽的“責任田”、廣東的“就地分糧”[22]。1962年,全國各地陸續產生不同形式的“包產到戶”的生產隊占到全國的20%到30%[28]。此時,農業生產得到了較快的恢復。但這一形勢卻在1962年時被扭轉,隨著“包產到戶”倡導者們受到嚴厲的批判,至八屆十中全會后,“包產到戶”已被全面“改正”。直到1982年1月1日,中國共產黨歷史上第一個關于農村工作的一號文件出臺,農民獲得了承包經營權,以家庭為單位的經營模式才被正式認可。這一階段給我們的教訓是,即便是更有效的農業經營方式,也需要中央從農地產權方面給予支撐。

(三)規模經營的認定與農地流轉的興起

怎樣的經營方式更有效?這是個尚未定論卻始終重要的議題且答案會隨國情農情而不斷變化。產權理論認為,只要產權界定清晰,市場機制就能發揮有效配置農地資源的功效。然而,對效率的追求也伴隨著風險。從國際和歷史經驗來看,在社會保障體系尚未成熟的情形下,過多過快的農地集中可能導致社會的動蕩。因此,政府在農地經營方式的選擇上多持謹慎態度。

從歷史角度看,戰亂或朝代更迭之初,政府多采用強制性手段推動土地均分,建立“均田制”[29]。這一做法保證了社會的穩定和公平,釋放了生產力,促進了農業生產的階段性發展。然而,這一平衡卻最終隨著時間的推移而被打破。一方面,農民在農業生產能力方面有著天然的差異,這會導致農戶家庭之間土地邊際產量的差異,以及農地在不同家庭間的再分配;另一方面,天災人禍、家庭變故等外在沖擊也會改變農戶的農地持有決策。因此,在經濟效率或其他外部沖擊的影響下,即便存在限制農地交易的制度安排,無法完全杜絕農地交易和農地集中的發生[30]。進一步地,自發性農地集中多是效率驅使下的農地配置優化,進而形成規模經營更有效率的判斷。

在中國,決策層對最優經營路徑的選擇同樣經歷了一個曲折的發展過程。為鞏固政權、穩定社會和釋放生產力,中國共產黨在解放戰爭期間逐步推行了以“耕者有其田”為原則的土地制度改革,以強制性手段實現了農戶家庭層面農地所有權和經營權的統一 [31]。而后,私有制基礎上的農地集中引發了決策者的擔憂。為迎合規模經營的訴求,并避免農民間貧富差距的擴大,中國政府從所處的國情和發展階段出發,建立了使農民不可能再失去土地的制度——農村土地集體所有制[6],讓土地的所有權和經營權在農村集體組織層面高度統一,實現了集體所有制下的規模經營[3]。然而,與私有制下的農地集中不同,人民公社體制下的規模經營未能發揮提升農業經營效率的結果。相反,政策松動時期農民主動選擇的家庭經營,反而表現出更高的生產率。迫于意識形態等方面的限制,家庭經營的理念在1978年解放思想的大背景下方才逐步得到默許、承認和肯定。與之相呼應,建立在集體所有制基礎上的家庭聯產承包責任制得到推廣,更讓“家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營體制”被確立為中國農村的基本經營制度[26]。

本質上講,改革開放初期的“包產到戶”屬于經營權層面的農地均分,并設置了若干限制承包地流動的制度安排[32]。然而,狹窄的土地權能沒能阻擋邊際報酬遞增規律下集體成員的經營權交易行為,個體農戶的土地經營權也開始向種糧大戶集中[30]。實踐中的這一現象,推動了對農戶土地規模的理論研究和探討。在社會公眾討論農戶經營規模的同時,中央政府也調整了對農地集體所有基礎上規模經營認知的轉變,給出了有利于擴大經營規模的規定[33]。早在1984年,中央一號文件就已經提出“鼓勵土地逐步向種田能手集中”的論斷,更是在1987年中央五號文件中提出“農業可采取多種形式的適度規模經營”。近乎同時,農地流轉也被視為實現規模經營的重要方式,這讓農地產權制度越發朝著支持農地流轉集中的方向改革[34]。

需要注意的是,在農地流轉放緩的背景下,不少學者將注意力轉移至早先存在但未被重視的土地托管[37],以農業社會化服務推動農業規模經營的論斷逐漸增多。而且,隨著研究的深入,農業社會化服務在規模經營形成中的重要性得到提升,已然被視作推動中國農業現代化的第二條道路[38]。當前,以農地產權制度改革保障農地流轉和發展農業社會化服務構成了農業規模經營實現的兩大支柱。

三、集體成員土地權能擴大及其對農地配置的影響成效

差異化的規模經營路徑對農地產權制度的依賴程度并不相同。相比于服務規模經營,土地規模經營對農地產權制度更加依賴。從根本上講,這與土地規模經營的形成路徑——農地流轉的契約屬性相關。相比于依托商品(服務)契約的服務規模經營,依托要素契約的農地流轉更依賴農地的產權特征[39]。也正是以上關系,對農地產權制度改革的研究多出現在農地流轉及土地規模經營的文獻當中。

(一)錨定規模經營的土地權能擴大歷程回顧

改革開放后,中國農業經營制度改革的思想總體上朝著不斷穩定和擴大農民農地使用權的方向演變。而且,這一做法的初衷旨在最大可能發揮產權的穩定預期和增強土地投資的激勵功能,提高現有制度架構內的土地利用效率和產出效率。

從農民土地使用權強化與農業生產效率提升來看,1978年后承包經營權的賦予實現了家庭經營的回歸和短時間內農業的快速增長。然而,巨大能量釋放后,小規模家庭經營很快暴露出小農經濟國家普遍出現的土地細碎化和農產品缺乏競爭力等問題[38],這讓農地規模經營再次受到重視[40]。為加快推進農業規模經營,各類扶持文件不斷出臺。然而,殘缺的產權制度限制了政策成效的發揮[30]。這一限制在2008年通過土地流轉推進農地適度規模經營的頂層設計出臺后變得尤為突出[8],也讓產權制度改革顯得更加迫切。

其實,為緩解農地產權帶來的負面影響,中國政府很早就開始了產權制度改革方面的嘗試,不僅放開了對農地承包經營權流轉限制,更加強了對農地承包經營權流轉的管理和服務。然而,在“兩權分離”框架下,繼續擴大土地承包經營權權能的改革并未恢復農地流轉的發展[9]。此時,農地產權制度的深化改革再次被提上日程。中央先后實施了以規范土地流轉、促進規模經營為目標的“土地確權”工作,并出臺了農地“三權分置”指導意見。2013年中央“一號文件”正式提出確權時間表,新一輪確權頒證工作正式啟動,“三權分置”的思想也在十八屆三中全會中被提出。中央提出“三權分置”改革,是為彌補“兩權分離”產權框架對農業生產實踐阻礙而提出的,從產權結構層面為農地資源優化配置和適度規模經營發展奠定基礎[41]。截至2020年,歷時5年的農村承包地確權登記頒證工作基本完成 。其中,“三權分置”的具體要求為,“明晰所有權、穩定承包權、放活經營權”。在將承包經營權進一步拆分為承包權和經營權后,原有的聚焦在土地承包經營權上的若干混亂得到了解決,農民可以放心地流轉土地經營權,同時確保自己承包權的穩定性。

(二)擴大土地權能促進農地流轉的成效爭議

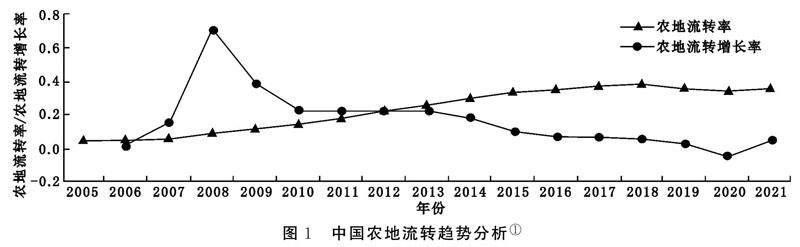

改革開放后,為發展規模經營,以促進農地流轉為目標的農地產權制度改革不斷推進。與此同時,政府也在積極干預,以政策手段影響著農地流轉的發展。最終,在各方面力量作用下,農地流轉率在波動中上升,但自2008年后呈現逐年下降趨勢(見圖1)。

注:2006-2020年數據來自《中國農村經濟管理統計年報》,2021年數據來自《中國農村政策與改革統計年報2021》;農地流轉率=當年農村承包地流轉總面積/當年農村承包地總面積;農村流轉增長率=(當年農地流轉規模前一年農地流轉規模)/前一年農地流轉規模。

1.理論爭議。不可否認,農地流轉率變化的過程,也是明晰并擴大集體成員農地權利的改革過程。那么,農民土地權能擴大是否能促進土地流轉?對此,理論界仍莫衷一是。支持者認為,賦予集體成員更多土地權能的改革方式早已在學理上得到支持,它可為集體農地流轉、抵押提供"兩權分離"所不能提供的靈活性,又為各種權利在法律上的保障提供了便利[42]。質疑者認為,與產權模糊性相比,農民對農地賦予的多維價值才是阻礙農地市場化配置和效率提升的關鍵[10-11]。擴大農民的土地權能只會鎖定地權分散的格局,進一步降低農地的利用效率[12]。也有學者從農地產權制度之外對農地流轉趨緩的原因給出解釋,并提出進一步的完善措施。其中,農戶對農地的多元化價值考量,尤其是對生活保障的考量是關鍵因素之一[4]。隨著農戶分化的加深,農業生產在農戶家庭經營中的重要性趨于下降,農地的非生產要素屬性不斷強化,這將大大弱化旨在依托賦予集體成員更多土地權能來推動土地流轉市場健康發展的政策成效[43]。

2.實踐偏離。除理論爭議之外,不少學者以強化地權為對象開展了實證考察。多數學者的研究驗證了產權理論的結論,即產權制度改革推動了農地流轉和農地規模經營,如程令國等[8]、王光海等[44]、楊廣亮和王軍輝[45]。當然,也不乏有學者得出不同的論斷。仇童偉等研究認為,明晰并擴大集體成員農地權利的改革對農地流轉的激勵效果呈現階段性,以2009年為界,前一階段的改革激勵作用明顯,后一階段的改革未達預期效果[5]。鑒于可得性,更多學者以新一輪農地確權為對象考察地權強化的作用,通過實證研究認為涌現出的大量改革不僅無益于促進農地流轉反而抑制農地流轉[13-15,43]。此外,快速發展的農業社會化服務也可為該論斷提供依據。畢竟,旨在為農地流轉保駕護航的農地產權制度改革,卻與對農地產權安排需求更低的農業社會化服務同期推進,這本就意味著產權制度改革正面效益的收窄[38]。上述研究為產權制度改革無益于農地流轉的論斷提供了例證。

(三)擴大土地權能對穩定承包權的不利影響

對農戶的產權賦予并不總能達成推動農地流轉的預期目標。不僅如此,由于尚未形成兼顧公平與效率的土地承包經營權落實路徑,產權賦予的做法還引發了新的矛盾,造成了一些負面影響。與第一輪土地承包權賦權時的情形不同,不斷延長的農地承包權期限與不斷變動的農村人口和集體土地面積相互作用,形成當前復雜的農村土地承包權分配形勢。期間,中央不斷加強對農地調整的限制力度,通過《中華人民共和國民法典》明確要求土地承包期內發包人“不得調整”或“不得收回”承包地。新的政策打破了集體成員天然擁有集體土地的慣例,割斷了新增人口與土地的聯系,在一定范圍內導致農戶之間土地占有的不均和不公[46]。面對人口與土地變動引發的人地矛盾問題,多數地區仍堅持承包地調整的習慣做法[47]。對其余少部分地區,則憑借產權的模糊化和給予集體成員二輪承包地到期后重新分配的承諾,勉強維系著承包地的穩定。

然而,伴隨著農民土地使用權的“擴大”或“強化”,承包權層面的矛盾顯化,農地糾紛隨之增加[48]。這種負面影響在農地長期未調矛盾積壓已久的地區尤為突出。農地確權的推進強化了農民的產權意識,一方面會增加承包地擁有者對農地的預期價值,阻礙其農地流轉[13];另一方面增強了村集體無地成員的承包地訴求,增加農地糾紛[48]。此外,在黨的十九大報告提出“第二輪土地承包到期后再延長30年”,且尚未制定對應配套措施的情形下,村集體成員多對二輪承包地到期后的政策方向存有疑惑,明晰產權的做法無疑會增加二輪承包地調整前不調地地區農地穩定的維系難度[46]。

對存在承包地調整的地區而言,增加農民的土地權能同樣會帶來若干問題。筆者在調研中發現,對定期調整承包地的村集體,土地的確權并不意味著確權地與對應農戶關系的鎖定。相反,每次土地調整都會造成確權證農地信息和農戶實際承包地信息的偏差。確權證和農戶實際承包地不符,為村莊治理埋下隱患。

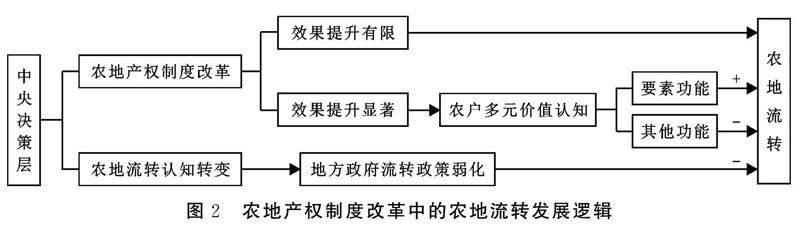

四、對農地產權制度改革推動農地流轉成效不足的系統反思

產權理論認為,不同產權安排具有不同的激勵和約束功能,從而導致資源配置效率差異[17]。一般而言,產權越明晰,產權殘缺程度越低,資源的配置效率越高。實踐中,明晰并擴大集體成員農地權利的改革對農地流轉的激勵效果仍有爭議,更對承包權的穩定性帶來不利影響。對兩者的矛盾關系,部分學者給出過一些解讀,但相比于支持改革有效性的產權理論,已有解讀仍顯瑣碎且不成體系。筆者將從三個層面解釋兩者關系在理論與現實上的偏差:一是產權制度改革可能沒有起到擴大農戶土地權能的作用;二是產權制度改革強化了農戶對農地的多元評價,可能產生不利于農地流轉的效果;三是決策層對農地流轉的認知轉變,削弱了地方政府的農地流轉推動力度,增加了兩者關系判斷的復雜性。

(一)農地產權制度改革未能發揮預期的政策效果

同為旨在擴大集體成員土地權能的產權制度改革,在不同國情農情下,其配套政策效能發揮的空間不同。在家庭聯產承包責任制實施早期,集體成員獲得的土地權能較弱。隨著擴大集體成員土地權能改革的不斷推進,政府對農地流轉的管制不斷放松,農戶在農地流轉中的主體地位不斷強化。2007年10月1日,《物權法》的頒布讓農戶對農地流轉的主體地位及其自主決策權得到了法律的肯定。而后,集體成員承包經營權的權能仍在持續擴大。截至目前,集體成員具備了包括占有、使用、收益三大權能,以及除繼承、贈與、買賣外的其他大部分處分權權能[1]。

在實踐中,上述擴大集體成員權能的做法并不總能取得預期成效。具體來說,在農地流轉受到較強制度約束的階段,農戶被迫選擇代耕代種、農地代營等對產權制度依賴程度較低的規模經營模式[30]。此時,擴大農戶土地權能的諸多做法,尤其是對農地流轉管制的放開,對農地流轉發揮了重要作用[49]。然而,之后的諸多改革措施,雖賦予了集體成員更多權能,但是對集體成員農地流轉行為的影響有限[16]。

具體來說,新增抵押、擔保等處分權能,以及農地的“三權分置”改革,多是對農地流轉中可能理論缺陷的補充說明。實踐中的承包權和經營權分離的現象早已普遍存在,而承包經營權抵押、擔保權能在實踐中難有作為[50]。新一輪農地確權可以說是對農戶農地流轉決策影響最明顯的改革措施。然而,相比于帶給農戶的地權穩定性預期,實踐中的新一輪農地確權反而降低了農地的穩定性,這一結果反過來會對農地流轉帶來不利影響[51]。因此,旨在擴大集體成員土地權能的改革,或者沒能觸及集體成員的農地流轉決策,或者可能對集體成員的土地權能帶來負面作用,無論出現上述哪一點,都意味著產權實施的成效有限,無法起到理論上提升農地配置效率的作用。

(二)強化的多功能性抑制改革的農地配置成效

按照產權理論解釋,產權越明晰,產權殘缺程度越低,農地的配置效率就越高。因此,明晰并賦予集體成員更多土地權能的改革,理論上可以起到完善農地經營權交易基礎、釋放農地優化配置潛力、提升農業生產效率的作用。在把農地視作純粹生產要素時,這一論斷沒有問題。當涉及農地的多功能性時,改革對農地配置效率的影響就有了不確定性。

一般而言,農地具有經濟功能和社會功能。經濟功能進一步包括生產功能、就業功能和財產功能。社會功能則包括生存保證、社會保障和情感功能[11,29]。在不同的經濟社會發展階段,農戶對農地不同功能的優先序排列并不相同。對農戶家庭而言,隨著家庭收入水平的提升,農地的核心功能定位會發生調整,依次從生存保證、生產功能向財產功能、社會保障和情感功能等綜合性功能轉變。在生產功能為主時期,農戶對農地的價值評價鎖定在農業生產要素的單一維度,可以實現產權理論的預期結果。在其他時期,即便賦予農戶完全的土地權能,有效的農地配置結果也不會發生。具體來說,在生存維持困難或農民缺少其他就業機會時期,農民不遵循利潤最大化的資源配置原則,其農地配置效率也就不會因產權制度的優化而提升;在農業收入不再是家庭收入主要來源的時期,農民持有承包地更多是為了增加租金收入、獲得可能的征地補償以及心理上的安全感[1]。隨著農業收入占比的繼續下降,賦予承包戶更多土地權能的做法,無疑會放大農戶對農地的多維價值寄托,擴大農地估值與土地生產要素價值的差距,抑制潛在的交易[10,12]。

隨著改革的推進,農戶對農地的價值評估因農地非生產要素功能的強化而提升[14],最終導致如下結果:與農戶對農地轉入的支付意愿相比,農戶往往要求得到更高的轉出租金,市場在農地配置方面出現失靈。由是,進一步“還權”在優化農地配置方面的效應遞減。尤其需要注意的是,農戶對農地價值評價的提升會對交易產生負面作用,當這種負面作用超過改革賦予農地流轉的正面作用時,就會出現抑制農地配置效率的結果。

私有制國家的農地流轉現實可提供一個極端的例證。在以日本、韓國為代表的農地私有制國家中,農民擁有完整的農地所有權。按照產權理論,在產權明晰和穩定的前提下,市場能自動解決交易問題。在實踐中,農地私有制國家同樣面臨農地要素的市場失靈問題,而農地的多功能性是這一結果出現的重要原因[29,52]。農地私有制國家的經驗也告訴我們,擴大集體成員農地產權的改革,哪怕改革至極端的私有產權,也不能完全消除農地資源的配置扭曲問題。

(三)中央決策層認知轉變及其對改革成效的沖擊

隨著規模經營被視作更有效的農業經營方式,如何實現規模經營的問題就成為決策層關注的焦點。在實踐中,為避免與政策沖突,“農地流轉”一詞被農民和農村基層干部創造,且成為農地適度規模經營的主要手段[6]。而后,這一路徑逐漸被理論界認可,且上升至政策層面,相關政策密集出臺[53]。

以中央精神為導向,地方政府給予農地流轉大力支持,更在2006-2010年間密集出臺了各類推進政策,加快了農地流轉的進程。然而,在經歷了一段時期的高速發展后,農地流轉的速度開始放緩,其在農戶權益保障方面的問題也日漸突出。基于此,理論界開始探索規模經營的其他實現路徑,并開始將依托農業社會化服務而成的服務規模經營視作推動中國農業現代化的第二條道路[38]。當前,農業社會化服務已成為農業規模經營實現的重要力量,更在農業規模經營實現中與農地流轉路徑呈現相互依存、相互促進的特征[54]。

與理論層面的轉變相呼應,決策層在農業規模經營的政策選擇上也作了調整,農業社會化服務發展的重要性開始凸顯。2012 年的《全國現代農業發展規劃(2011-2015 年)》提出,大力發展農業社會化服務,增強農業公益性服務能力,大力發展農業經營性服務。此后,《全國現代農業發展規劃(2016-2020年)》、2023 年中央“一號文件”等相繼從實施農業社會化服務支撐工程、實施農業社會化服務促進行動等方面強調加快現代農業社會化服務體系建設。與此同時,2010年后繼續重申推動農地流轉的政策文件明顯減少。仇童偉等整理了2006-2016年全國30個省份政府工作報告,發現2009和2010年明確提出推進或加強農地流轉的省份占比分別為53.33%和46.67%,但到了2015年,則下降至13.33%[5]。與此同時,干部考核機制中土地流轉指標的權重逐漸下降,地方政府推動農地流轉的積極性以及農地流轉指標統計的口徑也在悄然變化。根據在S省的調研發現,隨著農業社會化服務的興起,在概念界定模糊的情形下,部分地區出現了將農地流轉數據轉為土地托管數據的做法。按照這種邏輯,農地流轉率下降和農業社會化服務面積上升的統計結果成為必然。

回顧農地產權制度改革與農地流轉的關系可知,后期改革在推動農地流轉方面的作用式微。該論斷主要來自如下三個原因:一是限于改革的背景環境,進一步改革可釋放的農地流轉潛力有限,甚至起到抑制農地流轉的作用;二是鑒于農地的多功能性,有效的改革雖能通過強化農地的要素功能推動農地流轉,也會強化農地的非要素功能抑制農地流轉;三是中央決策層的認知及考核指標的調整會削弱基層政府在推動農地流轉方面的努力,降低政策對農地流轉的激勵(見圖2)。

五、完善農地產權制度改革的路徑啟示

本文總結了以擴大集體成員土地權能促進農地流轉改革的內在邏輯,回顧了改革開放以來農地產權制度的改革歷程,并對改革的成效給出分析,系統性解讀了理論和實踐偏離的成因。研究發現,改革開放之后,在產權理論的成功引入以及歷史過往的成功經驗和規模經營更有效的認知轉變下,政府逐步確立了拆分產權并不斷擴大集體成員土地權能,進而提升農地配置效率的改革方向。然而,從成效看,改革對農地流轉的正面作用呈現明顯的階段性特征,在2008年之后不斷收緊,甚至出現過對農地流轉的抑制。作者認為兩者的不確定關系主要來自如下原因:一是歷史遺留問題限制了農地產權制度改革的成效發揮,甚至對農地流轉產生了負面影響;二是產權制度改革不僅強化了農地的要素功能,同時強化了農地的非要素功能,后者對農地流轉有不利影響;三是決策層對農地流轉認知的改變削弱了地方政府對農地流轉的推動力度,干擾了理論界對兩者關系的判斷。農業生產在農戶家庭中重要性的降低削弱了農地的生產要素功能,降低了增加承包戶土地權能的改革方向與農業生產效率提升的耦合性。因此,以擴大承包戶土地權能為特征的農地產權制度改革,雖是鞏固和完善農村基本經營制度的重要支撐,卻不足以單獨發揮加速農地集中、推動現代農業發展的改革目標。

基于上述論斷,根據不同的政策目標,農地產權制度改革調整方案也有所不同,具體啟示如下。

(一)繼續堅持提高農地配置效率的改革目標

1.繼續堅持擴大集體成員土地權能的改革方向,但同時以配套政策應對兩個方面的可能問題。第一,化解因人口及土地變動引發的原始難題,為產權制度改革成效發揮營造良好環境。改革開放初期,以公平為目標打造的農地承包權均分態勢隨著家庭人口的變化以及頻繁的征地而出現變化,農戶農地承包權分配不均日益嚴重。明晰農地產權并賦予集體成員更多土地權能的做法無疑會導致上述分配不均問題顯性化,增加村集體的農地調整壓力,反而降低地權的穩定性。對此,應探索土地之外的承包權分配不均替代方案,以集體財產股份制抑或上級部門給予資金補償等方式,為農地產權制度改革作用的有效發揮提供基礎。第二,弱化農地的非生產要素功能,提升改革的農地配置成效。當前看,農戶對農地的價值評價已由農業生產要素的單一維度轉向包含了生產功能、就業功能、財產功能、情感因素等多個維度。當農戶被賦予更多農地支配權后,其對農地的處置多數不局限于經濟規律,由此導致了農地經營權交易市場上的價格失靈。對此,應設法剝離農戶寄予農地的多重屬性。在中國,獨特的戶籍以及土地管理制度讓農地非生產要素屬性的剝離困難重重。其中,戶籍制度引發的身份歧視強化了農民對土地保障作用的依賴,土地管理制度則強化了農地的財產屬性。因此,在土地社會保障功能的剝離上,需建立健全農村社會保障體系;在級差地租方面,可嘗試“漲價歸公”機制的建設和完善。

2.調整農地產權制度的改革方向,用好農地集體所有的獨特制度安排。日韓等國的經驗告訴我們,農地私有制國家的農地配置扭曲問題同樣無法化解。基于這一參照,集體成員的農地權能可以不斷擴大,但哪怕被賦予完全產權,仍無法克服農地配置效率不高的問題。基于這一認知,重視農地集體所有的獨特制度安排,適當調整農地產權制度的改革方向,或能為產權制度改革的農地配置效率提升提供新的思路。具體來說,在確保農戶集體成員權的基礎上,可充分發揮村集體經濟組織“統”的作用,強化村集體經濟組織在農業經營中的角色定位,例如從協調流轉到提供社會化服務。當然,村集體經濟組織在獲得更多生產決策權的同時,也應該承擔更多的義務,尤其是在分配方面要做到公平公正,讓集體成員可獲得合理的農業經營收入。

(二)轉換思路突出產權制度改革非經濟成效

土地是最基本的生產資料,具有多功能性。在不同的經濟社會發展時期,政府賦予農地的功能定位會發生調整。因此,農地的功能定位應該與宏觀經濟社會的發展相協調。在當前,戶籍制度和土地管理制度尚難突破的情況下,與其讓上述兩者配合追求土地要素經濟效率的農地產權制度改革,更應讓農地產權制度改革順應上述制度的改革節奏。例如,在農村養老體系及社會保障體系尚未構建成熟的時期,過度追求農地的經濟效率并不明智。

類比日韓等土地私有制國家的二戰后的早期改革,在社會保障制度尚不完善的情況下,政府為了社會穩定和公平,不僅強制性建立“均田制”,更制定了限制土地所有權流轉的諸多政策措施。在農業占國民經濟比重下降到很低水平,且社會保障體系不斷健全后,政府才開始調整農地產權制度,不僅取消了對農地流轉的限制,還采取了諸多鼓勵流轉的措施。相比于上述國家,中國戶籍制度造就的二元經濟結構長久存在且根深蒂固,與農業占國民經濟的比重下降相比,農村社會保障體系構建滯后,這決定了農地產權制度改革或還未到追求經濟效率的階段。在當前,依托農地為農民提供基本的養老等社會保障仍有其必要性。

參考文獻:

[1] 葉興慶.我國農業經營體制的40年演變與未來走向[J].農業經濟問題,2018(06):8-17.

[2] 冀縣卿,錢忠好.中國農地產權制度改革40年——變遷分析及其啟示[J].農業技術經濟,2019(01):17-24.

[3] 趙泉民.“變”與“不變”之間:現代中國農地制度改革的演進邏輯[J].理論月刊,2021(03):37-48.

[4] 董歡.中國農地制度:歷史、現實與未來——“三權分置”政策背景下的新審視[J].四川大學學報(哲學社會科學版),2019(04):58-66.

[5] 仇童偉,羅必良.強化地權能夠促進農地流轉嗎?[J].南方經濟,2020(12):1-18.

[6] 陳錫文,羅丹,張征.中國農村改革40年[M].北京:人民出版社,2018:42.

[7] ALI D A,DERCON S,GAUTAM M.Property Rights in A Very Poor Country:Tenure Insecurity and Investment in Ethiopia[J].Agricultural Economics,2011,42:75-86.

[8] 程令國,張曄,劉志彪.農地確權促進了中國農村土地的流轉嗎?[J].管理世界,2016(01):88-98.

[9] 錢忠好.農村土地承包經營權產權殘缺與市場流轉困境:理論與政策分析[J].管理世界,2002(06):35-45.

[10] 朱文玨,羅必良.農地價格幻覺:由價值評價差異引發的農地流轉市場配置“失靈”——基于全國9省(區)農戶的微觀數據[J].中國農村觀察,2018(05):67-81.

[11] 高建設.農地流轉價格失靈:解釋與影響[J].求實,2019(06):92-106.

[12] 桂華.集體所有制下的地權配置原則與制度設置——中國農村土地制度改革的反思與展望[J].學術月刊,2017,49(02):80-95.

[13] 姚志,文長存.中國農村承包地確權:政策變遷、衍生問題與制度設計[J].經濟體制改革,2019(05):81-87.

[14] 羅必良,張露.中國農地確權:一個可能被過高預期的政策[J].中國經濟問題,2020(05):17-31.

[15] 包國憲,劉青川,關斌.產權強度為什么不能加快農地流轉——稟賦效應的中介作用和土地依戀的調節作用[J].蘭州大學學報(社會科學版),2021,49(03):66-79.

[16] 羅必良.從產權界定到產權實施——中國農地經營制度變革的過去與未來[J].農業經濟問題,2019(01):17-31.

[17] COASE R H.The Nature of the Firm[J].Economica,1937,4(16):386-405.

[18] 劉守英.中國農地制度的合約結構與產權殘缺[J].中國農村經濟,1993(02):31-36.

[19] 劉守英.土地制度與中國發展[M].北京:中國人民大學出版社,2021:18-19.

[20] 許慶,楊青,錢有飛.合久必分分久必合——新中國農地制度的一個分析框架[J].農業經濟問題,2019(01):46-60.

[21] 郜亮亮.中國農地產權制度的改革實踐、變遷邏輯及未來演進方向[J].政治經濟學評論,2023,14(01):48-76.

[22] 許人俊.鄧子恢和六十年代的包產到戶實驗[J].炎黃春秋,2011(2):64-71.

[23] 陳明.“集體”的生成與再造:農村土地集體所有制的政治邏輯解析[J].學術月刊,2019,51(04):84-93.

[24] 黃道霞.建國以來農業合作化史料匯編[M].北京:中共黨史出版社,1992:399-400.

[25] 鄭淋議,羅箭飛,洪甘霖.新中國成立70年農村基本經營制度的歷史演進與發展取向——基于農村土地制度和農業經營制度的改革聯動視角[J].中國土地科學,2019,33(12):10-17.

[26] 周振,孔祥智.新中國70年農業經營體制的歷史變遷與政策啟示[J].管理世界,2019,35(10):24-38.

[27] 駱友生,張紅宇.家庭承包責任制后的農地制度創新[J].經濟研究,1995(01):69-80.

[28] 杜潤生.包產到戶:來自農民的制度創新[J].百年潮,2000(02):48.

[29] 王裕雄,林崗.對當前中國農地制度改革爭議中幾個核心判斷的驗證——基于東亞先發經濟體的經驗證據[J].青海社會科學,2013(02):15-20.

[30] 田則林,余義之,楊世友.三權分離:農地代營——完善土地承包制、促進土地流轉的新途徑[J].中國農村經濟,1990(02):41-44.

[31] 高中華.耕者有其田:中國土地改革及深遠影響[J].中國黨政干部論壇,2021(05):23-27.

[32] 劉振偉.對完善農村土地承包法律制度的認識(上)[J].農村工作通訊,2017(22):8-13.

[33] 國務院發展研究中心土地課題組.農地規模與農業發展[M].海口:南海出版社,1992:7-11.

[34] 陳錫文.構建新型農業經營體系刻不容緩[J].求是,2013(22):38-41.

[35] 安希伋.論土地國有永佃制[J].中國農村經濟,1988(11):22-25.

[36] 黃少安,孫圣民,宮明波.中國土地產權制度對農業經濟增長的影響——對1949-1978年中國大陸農業生產效率的實證分析[J].中國社會科學,2005(03):38-47.

[37] 武舜臣,曹丹丘,李乾.抉擇中的土地流轉與土地托管:優劣之分還是條件差異?[J].江蘇大學學報(社會科學版),2019,21(04):58-66.

[38] 鐘真.社會化服務:新時代中國特色農業現代化的關鍵——基于理論與政策的梳理[J].政治經濟學評論,2019,10(02):92-109.

[39] 武舜臣,儲怡菲,李乾.小農戶與現代農業發展有機銜接:實現基礎及在分類農產品中的實踐[J].當代經濟管理,2020,42(02):28-34.

[40] 阮正福.農業家庭經營規模的合理界限[J].農業經濟問題,1985(06):33-35.

[41] 張紅宇.準確把握農地“三權分置”辦法的深刻內涵[J].農村經濟,2017(08):1-6.

[42] 樓建波.農戶承包經營的農地流轉的三權分置——一個功能主義的分析路徑[J].南開學報(哲學社會科學版),2016(04):53-69.

[43] 鐘文晶,羅必良.稟賦效應、產權強度與農地流轉抑制——基于廣東省的實證分析[J].農業經濟問題,2013,34(03):6-16.

[44] 王光海,謝保鵬,陳英,等.農地產權權能強度對農戶農地轉出的影響——基于交易成本的中介效應分析[J].世界農業,2022(05):83-94.

[45] 楊廣亮,王軍輝.新一輪農地確權、農地流轉與規模經營——來自CHFS的證據[J].經濟學(季刊),2022,22(01):129-152.

[46] 張浩.農地再延包三十年:政策銜接是關鍵[J].江蘇社會科學,2021(05):47-54.

[47] 冀縣卿,黃季焜.改革三十年農地使用權演變:國家政策與實際執行的對比分析[J].農業經濟問題,2013,34(05):27-32.

[48] 曲頌,郭君平,夏英.確權和調整化解了農地糾紛嗎?——基于7省村級層面數據的實證分析[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2018,18(02):71-78.

[49] YAO Y,CARTER M R.Specialization Without Regret:Transfer Rights Agricultural Productivity and Investment in An Industrializing Economy[Z].Policy Research Working Paper,1999.

[50] 胡小平,毛雨.為什么土地經營權抵押貸款推進難——基于四川省眉山市彭山區的案例[J].財經科學,2021(02):109-120.

[51] 紀月清,楊宗耀,方晨亮,等.從預期到落地:承包地確權如何影響農戶土地轉出決策?[J].中國農村經濟,2021(07):24-43.

[52] 葉興慶,翁凝.拖延了半個世紀的農地集中——日本小農生產向規模經營轉變的艱難歷程及啟示[J].中國農村經濟,2018(01):124-137.

[53] 馬曉河,崔紅志.建立土地流轉制度促進區域農業生產規模化經營[J].管理世界,2002(11):63-77.

[54] 胡凌嘯.中國農業規模經營的現實圖譜:“土地+服務”的二元規模化[J].農業經濟問題,2018(11):20-28.

Regime Reform of Rural Land Property Rights and Response of Rural Land Circulation:Deviation From Expectation and Logical Interpretations

WU Shunchen1,2,CAO Danqiu3,WANG Xinghua4*

(1.Beijing Technology and Business University,Beijing 100048;2.Rural Development Institute,Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732;3.China Institute for Rural Studies,Tsinghua University,Beijing 100048;4.College of Agricultural Economics and Management,Shanxi Agricultural University,Taiyuan 030031,China)

Abstract:Since the ownership of rural land belongs to the village collective,the main ideas of property rights regime reform have mainly focused on the separation of property rights and the expansion and strengthening of farmers property rights shares.However,there is temporal heterogeneity for the effectiveness of theoretically effective regime reform of rural land property rights in promoting rural land circulation.With the advance of time,the positive effect of reform on rural land circulation has gradually declined. And in the later stage,it has even had a restraining effect.To explain the deviation between theory and practice,this paper summarizes the formation logic of the reform path,expounds the reform process and its impact on rural land allocation,and ultimately condenses the systematic causes of insufficient reform effectiveness.The study suggests that the introduction of property rights theory provides a theoretical basis for the reform of expanding the rights and powers of collective members. The increased historical experience of reform provides practical support for the selection of reform paths. As scale management is seen as a more effective mode for rural management,a reform approach aimed at expanding the power of collective members is gradually taking shape.After the reform and opening up, the regime of rural land property rights has been continuously advancing towards expanding the rights and powers of collective members.However,it inhibits the rural land circulation and lashes the stability of rural land contracting rights at this stage.The article constructs an interpretation framework,covering the policy effectiveness,farmland versatility, and cognitive adjustments of the central decision-making group.This paper suggests it is unadvisable to expand the land rights and powers of collective members under the goal orientation of pursuing modern rural development.The key is to enhance the role of unification in the basic rural management regime and compensate for the non-productive reliance of farmers on rural land with social assurance.

Keywords:regime of rural land property rights;rural land circulation;periodic deviation;reform of rural land property rights;logical interpretation

(責任編輯:董應才)

基金項目:國家社會科學基金青年項目(23CJY064);首都流通業研究基地開放課題(JD-KFKT-2020-001);山西省高等學校人文社會科學重點研究基地項目(20210138);清華大學中國農村研究院研究課題(CIRS2024-11);中國社會科學院青年科研啟動項目(2022YQNQD033)

作者簡介:武舜臣,男,北京工商大學特聘研究員/中國社會科學院農村發展研究所助理研究員,主要研究方向為農業規模經營、糧食政策等。

*通信作者