探尋“龍宮”寶藏

清晨,陽光透過海面,灑下斑駁的光影。我揮動著透明的翅膀,輕盈地穿梭在五彩斑斕的珊瑚叢中,形態各異的魚兒在我周圍歡快地游弋。我深吸一口清新的海水,告別珊瑚和魚兒,前去探尋神秘的礦產資源。一起去發現驚喜吧!

形態各異的多金屬結核

我潛入海洋深處,游過連綿起伏的山脈,在海底廣袤的洋盆里發現了一片富含多金屬結核的區域。

多金屬結核全身黑乎乎的,有的顏色淡一些,呈黑褐色,都很不好看,難怪不那么招人喜愛。但是人類朋友很關注它們,因為它們是深海盆地中一種重要的礦產資源,富含錳、鐵、鈷、鎳、銅等有用的金屬元素,具有潛在的經濟價值。

從6000米水深的海底往上游向400米水深處,途中能看到大片大片的多金屬結核。再往上游,偶爾能看到一些多金屬結核,但數量很少。多金屬結核存在于不同水深的海中,你們如果來海洋玩,可以細心找一找它們的身影哦。

大多數時候,多金屬結核以暴露狀或者半埋藏狀出現在海底沉積物中,有的時候,它們又比較害羞,躲在沉積物里。我在想,這些害羞的多金屬結核會在什么時候露面呢?

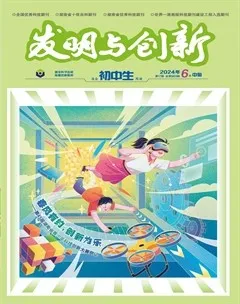

我用手丈量多金屬結核,估計它們的直徑為幾厘米至十幾厘米,有的大,有的小,差別不算特別大。根據結核的大小,人類科學家將它們分為大、中、小三類,其中中型結核在海底分布最多。多金屬結核的形態多樣,主要有球狀、橢球狀、板狀、不規則狀、連生體狀、菜花狀、盤狀等。兩個或者兩個以上的多金屬結核粘在一起,形成連生體狀,像雙胞胎或者多胞胎;而菜花狀的多金屬結核長得像人類朋友吃的花椰菜。

每每看到多金屬結核,我都要摸摸它們的表面,和它們聊上幾句。它們的表面有的光滑,有的粗糙,這主要與其形成環境有關。多金屬結核跟我說,它們在海底的沉積物中靜靜地躺著,等著有一天浮出水面到陸地上看一看。我相信,這一天很快就會到來的。

“黑煙囪”噴出海底熱液

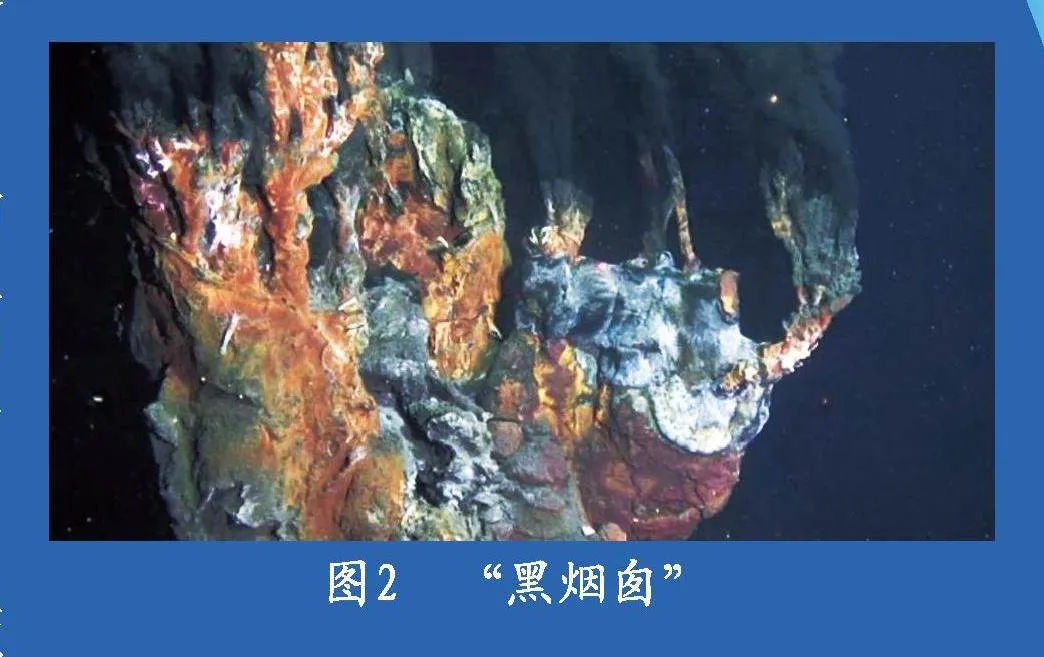

不好,濃濃的黑煙從海底冒了出來!經過熟悉的洋中脊時,我發現類似火災發生,正準備去叫海底生物朋友來幫忙時,“黑煙囪”(熱液噴口)說話了:“別擔心,這冒出的不是煙,而是海底熱液。”

為什么海底熱液是黑色的呢?“黑煙囪”告訴我,熱液原本是無色的,但由于這些熱液富含銅、鐵、硫、鋅,還有少量的鉛、銀、金、鈷等金屬,當熱液與冰冷的海水混合后,它們就會發生反應變成黑色的富含金屬元素的流體。不過,從“黑煙囪”里噴發出來的熱流往上躥不了多高,就會像天女散花般地從“煙柱”頂端四散落下,凝結沉積后形成類似煙囪形狀的礦物堆。

一般來說,一個“黑煙囪”從噴發到“死亡”只有十幾年到幾十年,但其生長速度非常快,一天可達30厘米。因此,“黑煙囪”可以在短時間內形成百萬噸級別的硫化物礦床。

我仔細觀察海底硫化物礦床,覺得它很普通,但聽說,它對于人類朋友來說,意義重大。它的更新速度相對較快,可以在相對短的時間內提供寶貴的金屬資源。最重要的是,它幾乎沒有雜質,只需經過一些簡單的處理就可以輕松提取有用的金屬。果然是“人不可貌相,海水不可斗量”!

海山上的鐵錳結殼

都說山上的礦產資源豐富,我便來到太平洋的海山上。果然沒有失望,這里有很多鐵錳結殼。鐵錳結殼是一種皮殼狀鐵錳氧化物和氫氧化物,富含錳、鈷、鉑、稀土等金屬元素,其中鈷含量是多金屬結核的3倍左右,所以,鐵錳結殼又有個名字,叫富鈷結殼。

這里的鐵錳結殼還不是最多的,西太平洋那里更多。我游到那里,發現鐵錳結殼不僅多,品質更高,因為這里的海山多。鐵錳結殼主要產在水深800~3000米的海山和海臺頂部與斜面上,其賴以生長的基質有玄武巖、玻璃質碎屑玄武巖及蒙脫石巖。

鐵錳結殼大多由海水中的金屬物質緩慢沉積形成,生長速率很慢,每一百萬年生長27~48毫米。眼前這一堆堆鐵錳結殼是金屬物質經過多少年才沉積而成的呢?這真是考驗我的數學能力。

還沒有算清楚,突然一個海浪打過來,我連忙躲開,往前游去。游經太平洋天皇海嶺、中太平洋海山群、馬紹爾群島海嶺、夏威夷海嶺、麥哲倫海山、吉爾伯特海嶺、萊恩群島海嶺、馬克薩斯海臺等時,我又見到了鐵錳結殼礦床,覺得神奇又興奮。

鐵錳結殼礦床資源前景好。據人類朋友的不完全統計,太平洋西部海山區鐵錳結殼礦床的潛在資源量達10億噸,鈷含量達數百萬噸,經濟總價值已超過1000億美元。

深海“龍宮”礦產資源豐富,多金屬結核、金屬硫化物、鐵錳結殼等都是大自然贈予人類的禮物,具有廣闊的開發前景和經濟價值。接下來,我將開啟海底采樣之旅,充分發掘這些礦產資源的價值。一起來期待吧!