尋教學“六度” 揚閱讀風帆

謝幼雪

課外閱讀課程化與“整本書閱讀”是統編教科書的重要編寫理念,以鼓勵學生多讀書、好讀書、讀好書,進而激發其閱讀興趣,使學生養成閱讀習慣,形成閱讀能力,提升閱讀品質。基于此,本文就“經度”“緯度”“深度”“溫度”“高度”“廣度”六個維度,探討小學高段整本書閱讀教學策略。

閱讀是小學語文的重要組成部分,《義務教育語文課程標準(2022年版)》明確指出:“倡導少做題、多讀書、好讀書、讀好書、讀整本書。注重閱讀引導,培養讀書興趣,提高讀書品位。”整本書閱讀正切合這一教育教學改革精神,并成為當前小學語文閱讀教學的一種新趨勢,其在幫助學生掌握閱讀技巧,拓寬學生閱讀空間,發散學生閱讀思維,獲得情感體驗以及提升綜合素養等方面的重要作用得到普遍認可。本文立足于小學語文高段的學情和教情,以統編版教科書為依托,從“經度”“緯度”“深度”“溫度”“高度”和“廣度”六個維度對如何有效開展整本書閱讀教學進行探討。

一、勾連情節:構建文本緯度

小說理論指出:人物、情節、環境合稱為“小說三要素”。其中,人物是小說的核心,情節是小說的骨架,環境則是小說的背景。閱讀時,讀者往往被書中曲折的故事情節所吸引,并在腦海里留下或多或少的記憶。因此,筆者認為,指導高年級學生開展整本書閱讀,可以大膽地引導其關注、發現和感知文本中曲折有趣的情節,進而點燃其閱讀興趣,促使其積極主動地閱讀整本書,最終將一個又一個情節串聯起來,打造獨特的文本緯度,形成整本書的閱讀關照。

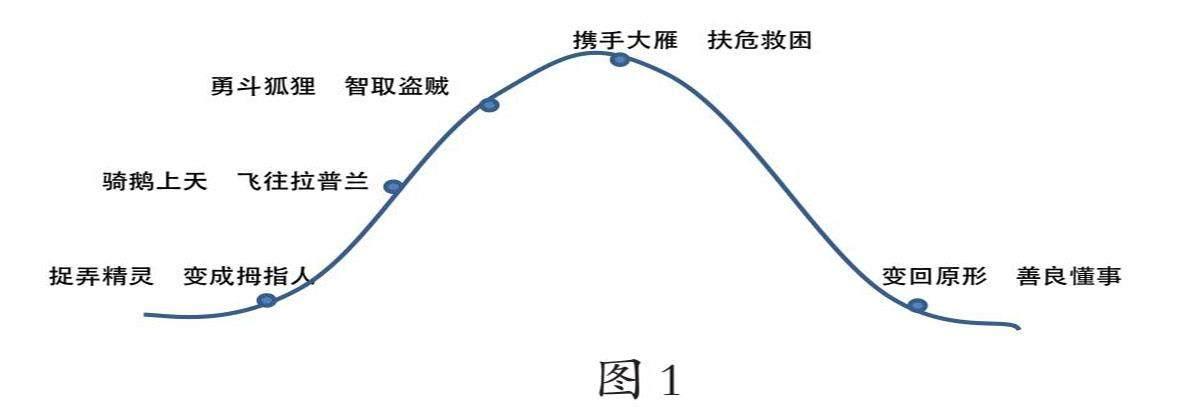

勾連情節并非毫無目的地隨意生發,而是可以尋找支架。教材節選的課文和目錄便是最好的支架。閱讀之初,教師可以充分發揮課文和目錄的作用,引導學生借助目錄勾連起整本書的情節脈絡,豐富整本書閱讀框架。例如,在執教六年級下冊第二單元《騎鵝旅行記》一文時,教師首先出示故事梗概,鼓勵學生嘗試說說從梗概里了解到了哪些信息。其次,教師根據學生的回答,以情節曲線圖的形式,隨機板書故事的主要情節脈絡:捉弄精靈 變成拇指人;騎鵝上天 飛往拉普蘭;勇斗狐貍 智取盜賊;攜手大雁 扶危救困;變回原形 善良懂事。如圖1所示。

再次,教師提問學生哪個情節最吸引人。學生普遍對“勇斗狐貍 智取盜賊”和“攜手大雁 扶危救困”兩個部分充滿興趣。趁著學生對文本充滿好奇,教師讓學生快速瀏覽教材節選部分,并在情節曲線圖上找到對應的情節。最后,師生共同瀏覽《尼爾斯騎鵝旅行記》整本書目錄,找一找“捉弄精靈 變成拇指人”“勇斗狐貍 智取盜賊”和“攜手大雁 扶危救困”大概在哪些章節。學生以小組合作的方式,圍繞情節曲線和目錄上的關鍵詞,很快確定了各部分在整本書的大體位置,并在目錄上做好批注。

總之,學生借助情節曲線圖和全書目錄,有意識地串起整本書的主要情節,形成縱向閱讀思維,有利于開展有目的的閱讀,避免了閱讀時的碎片化記憶,由點及面地把握全書,提升了閱讀能力。

二、聚焦人物:拓寬思維經度

形形色色的人物構成了真實可感的小說世界。六年級上冊第四單元為小說單元,學生已經習得了通過抓人物的語言、動作、心理等方法來認識小說人物。到了六年級下冊第二單元,學生又在語文園地的交流平臺中學習了多元評價人物的方法。因此,高年級學生開展閱讀整本書閱讀時,需要將目光聚焦到人物身上,多方面認識大千世界中的多樣人物,多角度認識同一人物,對人物進行多元評價,并以此與作者進行深度交流。

例如,在學生按照閱讀計劃讀完整本書后,教師可以組織《尼爾斯騎鵝旅行記》閱讀分享會,開展人物評一評活動。首先,引導學生回顧課文節選,讓學生同桌合作交流尼爾斯變成小狐仙的前后變化。在交流對比中,學生發現尼爾斯由一個愛調皮搗蛋的孩子變成了一個知錯能改、勇敢善良的孩子。為了強化多元評價人物的閱讀策略,教師可以順勢小結讀整本書時,應該從正反兩個方面評價人物,讓小說人物更加立體。其次,教師組織學生采用四人小組合作的方式,從尼爾斯的體形、品質、所處環境三個方面的變化評價人物。學生發現,隨著尼爾斯的體形由強大變成弱小,他所處的環境也發生了巨大變化,使得他由欺人者轉變為被欺者。或許正因為這種奇特的遭遇,尼爾斯的品質也發生了巨大變化,他不再調皮,懂得心存善良,用愛溫暖周遭的人和事物,豐盈內心世界。在多維評價中,學生運用發散思維,多角度解讀文本和人物,進入了深度閱讀。

人物形象是作者精心編織的一道文學畫卷,引導學生聚焦人物,從不同的角度、不同的立場去觸摸人物的情感世界,從而透徹了解人物的思想性格。多元評價人物可以幫助學生拓寬思維,更好地理解作品主題、作者的寫作動機以及作品的現實意義。

三、依托背景:探究閱讀深度

高爾基曾說過:“文學即人學。”在某種程度上,文學作品是作者在一定背景下對人性和社會的詮釋。文學與人及其所處大環境的密切關系啟發學生在閱讀時應該了解作者的人生際遇和作品的創作背景,如此,才能正確理解作品內容、主題與價值,這正是統編教材六年級下冊“快樂讀吧”中提出的名著閱讀策略。因此,當學生完整閱讀完整本書后,教師可以指導其二次回讀,聚焦全書主題,感受作品所承載的鮮明時代特征和意義。重要的是,教師要鼓勵學生聯系當下生活,談談閱讀給予自己的啟示,讓閱讀富有深度。

例如,在閱讀完《尼爾斯騎鵝旅行記》后,學生大多能夠在頑童騎鵝旅行的荒誕故事中,跟著尼爾斯學會成長,讓內心變得強大,讓精神世界變得豐富。但是,世界經典文學史上第一部獲得諾貝爾文學獎的童話作品《尼爾斯騎鵝旅行記》蘊含的僅僅只是成長主題嗎?教師引導學生查找作品背后的故事,學生驚訝地發現作者塞爾瑪·拉格洛夫為了創作這部童話所付出的巨大努力。正是憑著“為了教育瑞典兒童熱愛自己的祖國”這一偉大意圖,身為地理和歷史教師的她歷時幾年訪遍瑞典大江南北,認真搜集境內各種動、植物的詳細資料,細心觀察飛鳥走禽的生活習性,并在搜集資料的途中不忘對當地風俗和民間傳說等進行記錄。認真嚴謹的態度加以生動的藝術表達成就了世界經典,而學生也在閱讀中了解自己的國家,熟悉祖國的歷史,真正熱愛自己的祖國。依托作品創作背景,學生看到了作者在講述成長主題之外所寄托的強烈的家國情懷,對文本的閱讀深度更高了一級。

因此,教師應在指導閱讀的過程中幫助學生樹立探究意識,依托小說創作背景,大膽運用知人論世的閱讀方法,建構對作品的理解,由淺閱讀走向深閱讀,進而接受作品思想的洗禮。

四、抒發感悟:傳遞生命溫度

“教師還要積極推進讀寫結合,引領學生在閱讀中學習,在學習中練習,在練習中思考,在思考中提升,整本書閱讀的過程不能再拘泥于對文本知識的學習,而應強調學生融會貫通、學以致用能力的發展,在閱讀與寫作的‘雙劍合璧中推進整本書閱讀教學的深入化、延展化、高效化開展。”整本書閱讀與寫作相結合的方法有助于提高學生的閱讀能力和寫作能力,培養學生的思維能力和文學鑒賞能力,同時能夠激發學生的學習熱情。

例如,學生在閱讀《尼爾斯騎鵝旅行記》的過程中融入了大量的個性化感悟,并在心中積蓄成情感的河流。因此,在閱讀成果展示活動中,教師可以組織學生結合自身的成長經歷和閱讀感悟書寫辯論稿,以“挫折是否有利于成長”主題開展辯論會。在辯論中,學生明白成長需要挫折,正是挫折給成長帶來了“耀眼的光芒”,讓成長更加精彩;同時明白了要正確面對挫折,不要喪氣,要用堅強的意志去戰勝它。辯論會賦予了《尼爾斯騎鵝旅行記》這本書生命的溫度。當然,教師還可以讓學生在閱讀整本書后寫寫讀后感、撰寫好書推薦稿、制作思維導圖和閱讀小報等,將獨特的閱讀體驗加以物化。

五、學科融合:提升素養高度

在整本書閱讀教學中,學科融合可以通過引入相關的學科知識激發學生的學習興趣,提高他們的閱讀素養。

與其他的兒童文學作品不同,《尼爾斯騎鵝旅行記》是塞爾瑪·拉格洛芙應瑞典教育部要求寫的一部介紹全國各地的地理教育讀物。作者患有腿疾,但是為了完成這本書的創作,獨自一人忍著病痛走遍瑞典的大城小鎮,所以書中主人公旅行過的每一個地方都有塞爾瑪·拉格洛芙的足跡。因此,人們又將《尼爾斯騎鵝旅行記》稱為“塞爾瑪·拉格洛芙的旅游日志”。閱讀本書時,教師不僅要引導學生了解故事情節,感受主人公的成長變化,還應引導其積極挖掘書中故事之外的知識,設計貼近故事且有意義的活動,使學生在受到文學熏陶的同時提高綜合素養。

第一,鏈接科學(地理領域),描畫路線圖。描畫旅行路線圖,學生需要在自主閱讀整本書的基礎上,采用跳讀的方法圈畫出重要事件的發生地,在瑞典國家地圖上標記出相關地點,繪制大致的旅行路線。隨后,在閱讀課上展示自己的路線圖,并借助小組合作的方式復述旅行故事。一方面,旅行路線圖串聯起作者旅行的地點,將真實的地理空間和虛構的故事結合起來,進而有效地推進閱讀;另一方面,結合旅行路線圖復述故事,培養了學生的語言概括和復述能力,進一步提升了學生的表達能力。

第二,融合美術,創作連環畫。在學生通讀故事后,教師以“主人公成長揭秘”為主線,引導學生重點研讀主人公不斷成長改變的關鍵事件及關鍵節點,以連環畫或繪本的方式記錄故事,生動形象的畫面搭配幾句簡潔又高度概括的語言,讓學生將厚厚的故事書讀薄,在凝練的語言中抓住整本書的關鍵情節,更深入地理解主人公的成長經歷。教師也可以轉化閱讀的視角,整理出植物園和動物世界的專輯,在整本書的閱讀推進中培養學生的藝術欣賞能力和創造能力,提高他們的美術素養。

第三,結合德育,撰寫活動日記。《尼爾斯騎鵝旅行記》被稱為作者的旅行日記,閱讀時,教師可以給予學生一種思維:隨手記錄不僅是一種情感的抒發,也是一種素材的積累。因此,教師可以引導學生模仿作者,養成隨手記錄、及時記錄的習慣。例如,在學校的社會實踐中,引導學生寫活動日記,記錄當時的所做、所見、所聞、所思、所想、所悟,讓學生體悟寫活動日記既是對社會實踐中感受的重溫,也是對寫作能力的培養,更能收藏一份珍貴的回憶。學生旅行時可以記錄自己的所見所聞、風土人情、地理位置等,使旅行具有多重意義。隨手記錄會豐富學生的生活世界,更會豐盈學生的精神世界。

學科融合是小學高段整本書閱讀教學中非常重要的一環,學科融合教學策略可以幫助學生提高閱讀素養,培養他們的批判性思維和創造性思維。因此,在教學實踐中,教師應該靈活運用學科融合教學策略,設計豐富多樣的教學活動,讓學生在整本書閱讀中得到全面發展。

六、對比閱讀:延展審美廣度

對比閱讀是指在閱讀過程中,對比不同作品的相關內容、風格、主題等,讓學生深入分析文學作品的內涵。通過對比閱讀,學生可以提高對文學作品的鑒賞能力,培養綜合素養。

閱讀完《尼爾斯騎鵝旅行記》這本書后,教師讓學生繼續閱讀《湯姆索亞歷險記》和《魯濱遜漂流記》,并進行歸類集中、分析比較,從整體上把握文本的“共性”和“個性”。在共性中探索閱讀這類文學作品的閱讀地圖,形成閱讀經驗;分析個性差異的原因,從而驅動學生了解作者和創作背景,探究蘊藏在字里行間作者想表達的那份獨特的情感。教師還可以從情節、結構、人物、視角、環境、語言等多個方面進行分析,全方位把握不同作品的藝術特色,并讓學生按照專業的文學批評要求做出自己的評價,形成讀后感等形式的閱讀心得。

除此之外,教師可以組織跨媒體的對比閱讀。2012年,《尼爾斯騎鵝旅行記》被拍攝成電影在瑞典上映,教師可以引導學生將文學文本與電影文本進行對比閱讀,首先通過畫面與文字的對比閱讀,更直觀地了解用文字表達畫面的手法,同時了解導演如何用畫面來理解閱讀的文字。其次,在閱讀中對比、分析、討論整本書與媒體文本在內容和藝術表現手法等方面的差異,以及造成這種差異的原因,從而發現文學文本與電影文本表達美的不同方式。

對比閱讀是小學高段整本書閱讀教學中一種重要的策略,可以延展學生的審美廣度,提高他們的文學素養和批判性思維能力。因此,在教學實踐中,教師應該靈活運用對比閱讀教學策略,設計相關的教學活動,讓學生在整本書閱讀中得到全面發展。

七、結語

綜上所述,教師開展小學高段整本書閱讀指導時,要凸顯學生的主體地位,關注教學的“六度”,引導學生用心品讀,真正與文本鏈接,產生情感共鳴,點燃思維的火花,收獲閱讀的喜悅。

(宋行軍)