鄉村振興背景下游客鄉愁與村民幸福的悖論與出路

摘要:留住游客鄉愁與提升村民幸福感,是發展鄉村旅游、探索鄉村振興之路的必然選擇。文章基于扎根理論,對訪談資料進行質性分析,明確了游客鄉愁表現的三個維度,即對鄉村景觀的記憶、對鄉村生活的懷念和對鄉土文化的情結,同時也梳理了村民對幸福感知的四個維度,主要包括生活質量高、鄉村產業旺、鄉村景觀美和基礎設施好。留住游客鄉愁與提升村民幸福感存在三大悖論:一是景觀悖論,二是發展悖論,三是文化悖論。在實踐中,要注重活化鄉村景觀風貌、創新產業發展模式、活用鄉村文化資源。

關鍵詞:鄉愁;幸福;鄉村旅游;鄉村振興

文章編號:1674-7437(2024)02-0142-03 中國圖書分類號:G249.2;F592.3 文章標識碼:A

隨著城市化進程日益加快,農村“空心化”現象層見迭出,部分傳統村落甚至在慢慢消失。據統計,我國自然村以每天百個左右的速度消失。這對鄉村振興的發展提出了更高要求。發展鄉村旅游是提振鄉村振興、推動共同富裕的重要途徑。涉及游客與村民兩大主體力量,以及游客的鄉愁與村民的幸福兩大維度等。如何破解兩大維度間存在的悖論之憂,為其探尋出路,是推動鄉村振興過程中不可逃避的問題,亟待重視與解決。

1 研究設計與方法

本研究選取廣州市從化區A村作為研究案例地,通過與當地游客與村民進行半結構化訪談收集相關資料。此次訪談的有效對象共20人,其中游客10人(皆為目前在城市定居,曾在鄉村生活過),當地村民10人。分別對游客與村民進行編碼為A—J與A1—J1。訪談內容主要包括四個方面,分別是“游客對鄉愁內涵的理解”“影響游客鄉愁的因素”“村民對幸福的感知因素”和“游客的鄉村旅游行為對村民生活的影響”。全部訪談音頻整理為文本后共計50 047字。

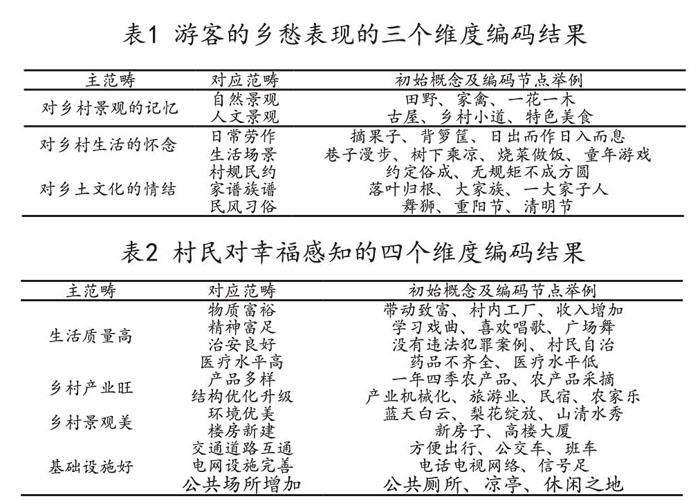

本研究主要運用扎根理論自下而上的質性研究方法對訪談資料進行歸納整理,概括出新的命題和范疇,從而構建新的理論框架。主要采用“開放性編碼—主軸編碼—選擇編碼”的步驟分別對游客和村民的訪談文字資料進行整理歸類和編碼分析。整理訪談資料時,建立了“游客的鄉愁表現的三個維度”“村民對幸福感知的四個維度”兩個維度構成的編碼系統。以編碼系統中的各個概念作為研究的根本依據,對訪談資料進行不斷歸納總結,從大范圍不斷縮小到小范圍,直至建立起實質的理論。根據對訪談資料的文本分析,最終形成如表1和表2所示的編碼結果。

2 研究結果分析

2.1游客的鄉愁表現的三個維度

鄉愁,顧名思義就是對故鄉的思念與情感,是一種現代人對以往農村家園美好生活場景的眷戀和向往[1]。由表1可知,游客鄉愁主要表現為對鄉村景觀的記憶、對鄉村生活的懷念、對鄉土文化的情結三個維度。

2.1.1對鄉村景觀的記憶

鄉村景觀是承載鄉愁的基礎符號,既包括自然景觀,又包括人文景觀。大部分受訪游客在提及“鄉愁”時,都談到了對以往鄉村景觀的記憶。游客渴望在鄉村旅游過程中重現記憶中熟悉的鄉村景象,抒發鄉愁情感。游客對鄉村景觀的記憶主要分為兩大基礎符號,一是空間感官符號,涵蓋傳統村貌中的鄉村小道、農田、一花一木、家禽、古樹、古屋、特色美食等內容。如游客F說道:“見到一花一木,就會想起家鄉的事情。”二是抽象主觀符號,包括綠色、開闊、祥和、安靜、靜謐等內容。如游客H談道:“當我置身于那片田野,所目睹的綠意之美,無疑是我一生中所見過的最動人的色彩。”要留住游客的鄉愁,就要留住鄉村景觀。

2.1.2對鄉村生活的懷念

鄉村生活由多種基礎符號組成,以村民為中心而展開的一系列生活情景。當代鄉村生活場景為喚醒游客鄉愁提供了依據。游客鄉愁表現為對鄉村生活的懷念,主要包括兩大方面:一是對村民日常勞作場景的懷念。如摘果子、種水稻、插秧苗等場景,正是費孝通先生在《鄉土中國》中描述的“鄉下人離不了泥土”“粘在土地上”的鄉土本色。二是對村民日常生活場景的懷念。如房前屋后的忙碌場景、村前村后的“熟人社會”、茶余飯后的活動場景等。如游客B說道:“走在小巷子里,看到老人坐在榕樹底下聊天的畫面,讓我想起以前的鄉村生活。”

2.1.3對鄉土文化的情結

每個鄉村都有獨特的鄉土故事和文化歷史,蘊含獨特的鄉風、家風和民風。整理訪談資料時發現,游客鄉愁受到長期穩定的鄉土文化要素影響,包括村規民約、家譜族譜和民風習俗等。在過往鄉土社會中,人們的社會關系大多依靠約定俗成的“禮”“友善”等加以調節,而非法律。在這種社會環境下,人與人之間的交往與聯系貫注了深厚的情感,喚醒了游客對于人間溫暖和人性美好的向往。而游客對故鄉眷戀也是表達了對家族族譜相關的宗祠文化的認同,傳達出一種落葉歸根的強烈愿望。如游客C所言:“中國人都是有一種落葉歸根的感覺,要真正解決鄉愁的話,就是回到老家。”此外,豐富多彩的傳統習俗、鄉土節慶等活動為都市游客群體提供了寄托鄉愁情感的重要載體。部分游客表示會參加特定的傳統節慶活動,如參加九月九重陽登高活動,“沉浸式”體驗鄉村旅游。

2.2村民對幸福感知的四個維度

經過整理訪談資料,梳理出村民對幸福感知的四個維度,包括:生活質量高、鄉村產業旺、鄉村景觀美和基礎設施好(見表2)。

2.2.1生活質量高

大部分受訪村民都認為物質富裕、精神富足、治安良好、醫療水平高有利于提高生活質量,提升幸福感。目前該村村民以發展旅游業為主,包括民宿、農家菜、水庫垂釣等,以及農業經濟,包括三華李、柿子、砂糖橘等,來增加收入。村民還表示舉辦一系列的文化節慶活動對豐富自身精神生活、提高自身幸福感發揮著重要的作用。如村民D1談道:“我個人是比較喜歡唱歌的,這樣我會感到比較快樂。”另外,確保村民的安全也是提高村民生活質量的重要途徑。關于基礎設施方面,近年來,該村周邊交通基礎設施、電網網絡日趨完善,大幅縮短了時空距離。大部分村民對此表示滿意。但是該村目前醫療設施不夠完備,衛生所的藥品不夠齊全,因此,提高鄉村醫療衛生水平,保障村民身體健康,今后仍需長期努力。

2.2.2鄉村產業旺

發展鄉村產業是鄉村振興的重中之重,是提高村民幸福感的重要基礎。目前該村重要的產業有:“生態+文旅產業”、農產品產業、休閑農業產業等。受訪村民表示,鄉村產業的發展有利于拓寬收入渠道,但目前產業發展的現代化水平不高,產業模式較為單一,產業附加值低,銷售渠道受限。如村民A1說道:“我們這里的農產品還是初加工而已。”為此,改變單一產業發展模式,優化產業結構升級、以科技創新賦能產業發展是目前該村振興的重要著手點。

2.2.3鄉村景觀美

大部分受訪村民表示鄉村景觀美應包括生態美和居住美。第一生態美。綠水青山作為鄉村振興的一張亮麗名片,村民的幸福是建立在良好生態和優美環境基礎上的幸福。如村民I1自豪地說道:“我們村梨花成片成片的,開花的時候,非常美麗。”要提高村民的幸福感,就不能破壞當地的自然環境,不能破壞人類賴以生存的家園。對于村民而言,其既希望生活的村子生態宜居,又希望生活周圍綠色環保、沒有污染。第二居住美。如村民E1提到:“我當然是想住在新房子啦。”當前該村整體上都實現了拆舊建新,只保留一小片區的古屋、祠堂老屋供游客參訪。

2.2.4基礎設施好

完善基礎設施,有利于提升村民的幸福滿意度。近年來,該村在道路修建、增加公共交通、增強電網分布、新增公共娛樂休閑設施等方面下了很大功夫,建設成效顯著。一方面,為當地村民和來往游客出行提供了極大便利。另一方面,也大大改善了當地的物流,促進產業經濟發展,提高了村民的幸福感。如村民J1表示:“一日有幾趟車,老人家坐車還不用錢,那多幸福啊。”

3 游客鄉愁與村民幸福之間的悖論

3.1景觀悖論:游客對鄉村景觀的記憶與村民追求的鄉村景觀相悖

一是為了留住美好鄉愁,游客渴望見到“原汁原味”的鄉村景觀,但往往又和村民所追求的鄉村景觀產生悖論。例如,在古屋的留存問題上,游客希望看到以往的古屋風貌,但是村民為了改善住宿條件而選擇拆舊建新。村民E1說道:“我們這條村子原來有很多古屋,現在拆舊建新,游客就相對少了。”當古屋漸漸被新建的房子所代替,游客的鄉愁便少了一些承載物。又如,游客希望看到鄉村小道、田野作物等景觀,然而村民則希望修建公路,改善交通運輸。二是以商業化活動為導向的鄉村景觀會變得擁擠、嘈雜。這與游客記憶中的綠色、開闊、祥和、安靜、靜謐等鄉村景觀相悖。概言之,游客希望看到的鄉村靜態景觀是具有故土性的,村民則希望自己生活的環境打得上現代化的標簽,從而產生景觀悖論。

3.2發展悖論:游客的鄉村生活記憶與鄉村產業的發展相悖

一是鄉村人口外流發展導致的鄉村“空心化”現象與游客對鄉村生活的懷念產生悖論。目前,鄉村大部分人群到城市務工,尤其青年群體。游客的鄉愁面臨鄉村發展主體缺位的難題。二是鄉村現代化產業發展模式對游客的鄉愁也產生較大影響。為了留住鄉愁,游客希望看到鄉村的日常動態場景,如田野勞作、現場手工制作等。而村民則為了追求產業經濟利益,將不斷完善產業發展模式,提高產業現代化水平。三是商業化的產業發展趨勢,導致人情淡漠現象嚴重,使游客越來越體會不到鄉土人情。人們的思想觀念不斷發生轉變,加上人口的快速流動,使得記憶中的“熟人社會”逐漸成為歷史。

3.3文化悖論:游客鄉愁情感與鄉村文化的傳承相關

游客鄉愁情感往往與鄉村文化的發展產生悖論,繼而轉變為“發愁”。受鄉村文化態勢影響。近年來,鄉村文化在發展的同時,一種以文化服務虛無化、消費文化膨脹化、文化力量弱小化以及文化意識淡薄化為代表的鄉村文化現存態勢和變化趨勢也在一些農村地區顯現甚至加劇[2]。這與游客追求的鄉土文化情結大相徑庭。村民為了追求經濟利益而忽視了對自身文化的傳承與發展,鄉村宗祠文化、民風習俗等越來越淡化,將會使鄉村逐漸缺失文化元素,最終導致鄉村完全失真。如此一來,游客也越來越“發愁”了。

4 解決悖論的對策

4.1活化鄉村景觀風貌

鄉村振興不是對鄉村“推倒重建”,也不是讓鄉村城市化[3],而要注重活化鄉村景觀風貌。活化鄉村景觀風貌,意指在充分保留鄉村原有的自然人文景觀符號的基礎上,利用人工技術、科技創新等手段大力保護和恢復傳統鄉村景觀風貌,構建出以村民為中心、以“山水林田湖草沙”資源利用為重點的新型立體鄉村景觀風貌。對于現存有價值的鄉村景觀,如古樹、古井、一花一草、溪流等,應加以充分利用和保護。否則,一旦這些景觀遭到了徹底破壞,村民失去的不僅是一棵樹或者一口井,失去的更多是傳統村落傳承下來的文化符號。此外,村民為了住房安全和住房舒適,選擇拆舊建新。為此,建議在房屋的外觀設計上盡量保留鄉村的原有風貌,留住美好的鄉愁。在鄉村振興的發展道路上,要注重活化鄉村景觀風貌,留住游客的鄉愁,提升村民的幸福感。

4.2創新產業發展模式

要在發展鄉村產業中留住游客鄉愁和提升村民幸福感,就要不斷創新產業發展模式。一是大力支持和創新農業產業發展。鄉愁從本源上看是農業文明的產物[3]。農產品是承載鄉愁的重要載體之一。可積極探索“村集體+公司+農戶”的合作模式,實現土地流轉和統一種植,大力推進鄉村農業發展,助力鄉村振興,在留住游客的鄉愁之余,推動村民發家致富。二是堅持綠色產業發展理念,打造生態多樣性的農林產業經濟,增加游客的鄉愁體驗感。三是因地制宜推進“鄉愁”農文旅產業融合,優化產業結構升級。各地鄉村要結合自身資源優勢、歷史人文和特色產業,融入“鄉愁”元素,大力拓展農文旅融合發展空間。如打造具有鄉土特色的鄉村旅游業態、發展綠色生態的新興產業等。

4.3活用鄉村文化資源

活用鄉村文化資源,以留住游客鄉愁和提升村民幸福感,具體包括以下幾個方面。一是大力培育文明鄉風。在村規民約方面,既要遏制陳規陋習,又要推進鄉風文明傳承和鄉村治理升級,有效規范人們的道德和法律約束。要積極尋求鄉村“善治”模式,進一步促進鄉風文明發展。

二是大力培育良好家風。宗祠特有“人本乎祖”的精神淵源與“妥祖睦族”的文化功能[4],是留住鄉愁的精神載體。要發揚積極向上的宗祠文化精神,增強宗祠的內聚力,加強人與社會的精神紐帶,重塑鄉村文化振興。

三是大力培育淳樸民風。舉辦民風習俗活動是展現鄉村文化的生動形式,也是激發游客鄉愁情思的重要源泉,同時對弘揚中華優秀傳統文化具有重要意義。要大力傳承與保護鄉村民風民俗,舉辦豐富多彩的民俗活動,引導游客與村民積極參與其中,留住鄉愁、提升幸福感。

四是推進鄉村現代元素與鄉村文化有效結合。大量雷同的現代化元素容易對游客鄉愁造成沖擊。要進一步重塑鄉村文化,既要符合當代人的審美需求,又要融入傳統鄉村文化元素,并借以人工智能、科學技術等手段實現傳統鄉村文化資源的創造性轉化與創新性發展。

5 結束語

全面推進鄉村振興既要塑形,又要鑄魂,是物質文明和精神文明共同發展的過程。未來,要在具體實踐中,在游客鄉愁與村民幸福之間尋求有效突破路徑并實現兩者間的良性互動與發展,讓人民群眾“望得見山,看得見水,記得住鄉愁”[5]。

參考文獻:

[1]楊俊,莫黛豪,夏捷,等.鄉村振興視角下少數民族地區鄉愁景觀的喚醒與重塑——以南寧馬山縣蘭海高速公路沿線鄉村風貌提升示范帶建設為例[J].規劃師,2022,38(09):135-138.

[2]李銀兵.文化鄉愁與文化鄉建:鄉村文化的現代性重構[J].中州學刊,2023(08):74-82.

[3]黃振華,陳梓清.記得住鄉愁:鄉村振興的路徑選擇——基于云南大理的實踐與思考[J].黨政研究,2022(02):93-100.

[4]武志偉.鄉村治理視野下的宗祠文化重塑研究[N].山東社會科學報道,2021-03-01(131).

[5]習近平.中央城鎮化工作會議[N].人民日報,2013-12-15(01).

作者簡介:嚴春飛(1996—),女,漢族,廣東茂名人,碩士,助教,研究方向為思想政治教育。