任務鏈驅動概念深度建構

[摘 要]數學概念教學應著眼于學生深度學習的真正發生,幫助學生實現數學概念的深度建構。以“平行四邊形的認識”教學為例,圍繞建構圖形概念、把握圖形特征、發展空間觀念的核心任務,遵循學生概念理解的水平層次,設計辨認、探究、遷移等子任務,以任務鏈來促進學生對數學概念的深度建構,最終走向概念理解的高水平層次。

[關鍵詞]任務鏈;概念建構;深度學習;平行四邊形

[中圖分類號] G623.5 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-9068(2024)15-0001-04

學習任務鏈是指教師在把握學科本質與學情實際的基礎上,為達成學習目標而設定的若干個相互關聯、層層遞進的活動式學習任務。它是驅動學生深度學習,促進概念理解進階和深度建構的有效載體。學生在教師的指導下圍繞學習任務鏈,展開自主探索和合作交流等學習活動,在完成任務、解決問題的過程中主動建構知識、發展技能,積累學習經驗,感悟思想方法,提升數學核心素養。

在設計數學概念學習任務鏈時,教師要先明確本課學習的核心目標和任務,再結合概念學習的各個環節,厘清各環節的學習子目標,進而設置成若干個具有內在邏輯關系的子任務,形成一個整體的學習任務鏈,在各子任務探究和完成過程中,實現核心任務、整體教學的目標。

例如,在蘇教版數學教材四年級上冊“平行四邊形的認識”教學中,我圍繞建構圖形概念、把握圖形特征、發展空間觀念的核心任務,設計了辨認、探究、遷移和想象等子任務,以任務鏈來促進學生對數學概念的深度理解與建構。

【過程】

一、以辨認任務驅動概念整體感知

師:(出示一個長方形框架)這個框架是什么形狀?

生1:這是一個長方形。

師:對,這是我們都非常熟悉的長方形。它有哪些特征呢?

生2:兩組對邊分別相等,四個角都是直角。

師:我們研究一個圖形時,可以從邊與角這兩個方面去描述它的特征。(把長方形框架變為平行四邊形)現在它變成什么了?(根據學生回答揭示課題并板書:平行四邊形的認識)

師:生活中哪些地方見到過平行四邊形?(學生答略)

(課件先呈現教材中的一些圖片,讓學生指一指、認一認,并勾畫出圖形,再抽象出平行四邊形的幾何圖形)

師:觀察一下,這些平行四邊形都有幾條邊和幾個角?

生3:這些平行四邊形都有4條邊和4個角,屬于四邊形。(板書:四邊形,兩組對邊,兩組對角)

師:平行四邊形到底是一種什么樣的四邊形呢?讓我們圍繞這個問題進行深入研究。

【評析】

學生在低年級時對平行四邊形已有了整體上的認識,且在三年級時也經歷了長方形特征的探索過程,這為本課平行四邊形的概念建構和特征探索提供了必需的知識與經驗基礎。課始,教師先提出辨認這一子任務,通過長方形框架的變形,引導學生初步辨認平行四邊形,并借助生活中的實物圖片,激活學生頭腦中已有的平行四邊形認知,讓學生自然地實現整體再認和圖形抽象。接著,教師引導學生通過研究四邊形的邊和角來明確把握圖形特征的基本策略,為后續探究指明了方向。

二、以探究任務驅動概念特質把握

1.操作實踐,自主探究

(出示方格紙、6根小棒、長方形卡紙條等材料,組織學生利用材料動手制作平行四邊形;同時,課件呈現制作要求:以小組為單位,分工合作,用準備好的材料制作一個平行四邊形,并想想自己小組制作的平行四邊形有什么特征)

師:動手操作前,老師想請一位同學來介紹一下操作材料和要求。(組織全班學生分小組操作實踐,自主發現圖形中邊和角的特征)

2.展示匯報,合作探究

師:通過動手操作,你發現平行四邊形的邊和角有什么特征?結合自己小組的作品來說說你的發現和理由。(學生小組派代表展示匯報,教師相機板書平行四邊形的特征)

生1:我們小組在方格紙上畫平行四邊形,發現平行四邊形的兩組對邊分別平行、相等。

生2:我們小組用兩組小棒圍成平行四邊形,從每一組小棒長度相等,發現平行四邊形的兩組對邊分別相等。

生3:我們小組用長方形卡紙條拼擺出平行四邊形,從卡紙條對邊平行,發現平行四邊形的兩組對邊分別平行。(教師用課件相機展示這一過程)

師:(歸納)平行四邊形的兩組對邊分別平行、相等。

生4:我們小組用兩個相同的三角形,先將其中一個旋轉180°,然后平移,和另一個三角形拼成平行四邊形,發現它的兩組對角分別相等。(教師用課件展示這一過程,并引導學生觀察、理解)

師:通過剛才的探究,你們對平行四邊形有了哪些新的認識?(引導學生小結歸納)

師:你們覺得怎樣的四邊形叫作平行四邊形?

生5:兩組對邊分別平行且相等的四邊形叫作平行四邊形。

生6:兩組對角分別相等的四邊形叫作平行四邊形。

生7:我覺得只要兩組對邊分別平行,這樣的四邊形就叫作平行四邊形。

生8:我覺得兩組對邊分別相等的四邊形也可以是平行四邊形。

師:(指導、歸納)其實,這幾個特征只要符合其中一個,這樣的四邊形就是平行四邊形了。以后到了中學,同學們還會繼續學習有關平行四邊形的知識。數學上是這樣規定的:兩組對邊分別平行的四邊形叫作平行四邊形。

3.內化拓展,深入探究

師:你能根據剛才發現的特征,判斷黑板上的圖形(略)哪些是平行四邊形嗎?(學生交流并談理由)

(教師把其中的一個直角梯形,見圖1,圍在釘子板上,先讓學生移動一個定點的位置,變成平行四邊形,再組織學生上臺操作演示,并說明理由)

師:(根據學生出現改成長方形、正方形的結果)長方形、正方形是不是平行四邊形?(學生在交流中統一認識)長方形、正方形的兩組對邊、對角都符合平行四邊形的特征,所以都是平行四邊形。

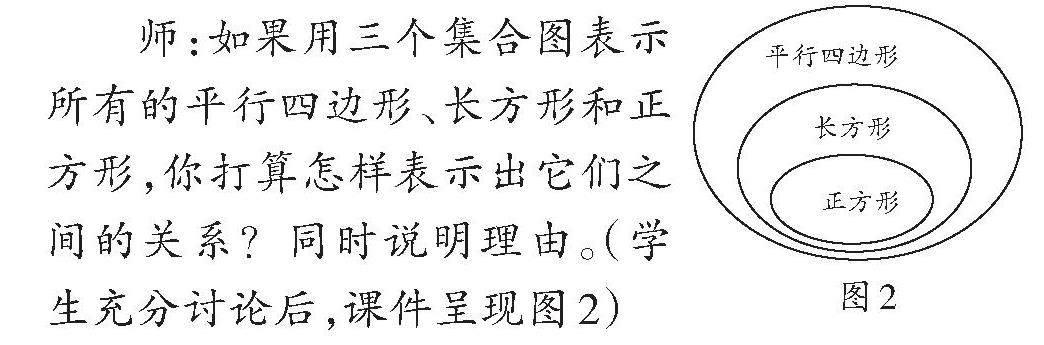

師:如果用三個集合圖表示所有的平行四邊形、長方形和正方形,你打算怎樣表示出它們之間的關系?同時說明理由。(學生充分討論后,課件呈現圖2)

【評析】

探究任務是整個任務鏈的關鍵,其主要意圖是讓學生通過具體的動手操作活動,深入探索平行四邊形的邊、角的基本特征,并理解平行四邊形的定義,把握平行四邊形、長方形和正方形之間的特殊關系。在學生完成探究任務中,開展了兩次操作實踐和對話交流活動。第一次是讓學生通過選材拼搭平行四邊形的操作活動形成直觀感知,并進行深入的對話交流,明晰平行四邊形的特征。在對話交流中,學生依據不同的操作過程分享了自己發現的特征。學生發現的特征是一致的,但發現的路徑和方法是不同的,對平行四邊形定義的概括也各有不同的選擇與表達。這些基于個體具身實踐的多元化認知經驗,為學生打開了深度探究之門。第二次操作實踐是從一道練習題開始的,“移動一個定點,使它變成平行四邊形”這個探究任務具有開放性。面對操作實踐結果——變成的長方形和正方形,學生陷入了爭論之中。在深度辯論中,學生擺事實、講道理,靈活運用平行四邊形的邊、角的特征,把握了平行四邊形、長方形和正方形三者之間的特殊關系。這樣教學,促進了學生對數學概念的深度建構,同時發展了學生的分析、批判、創造等高階思維能力。

三、以遷移任務驅動概念類推建構

1.激活已有的三角形高的認知

師:在前面的學習中,大家知道三角形的形狀各不相同。現在請大家先畫并量出作業紙上三角形的高,再說一說什么是三角形的高。(學生動手操作)

生1:三角形的高是從它的一個頂點到對邊的垂直線段。

2.遷移認識平行四邊形的高和底

師:平行四邊形也有高嗎?試著先畫一畫作業紙上平行四邊形的高,再量出高的長度。(學生先嘗試操作,再交流討論,否定不垂直的畫法)

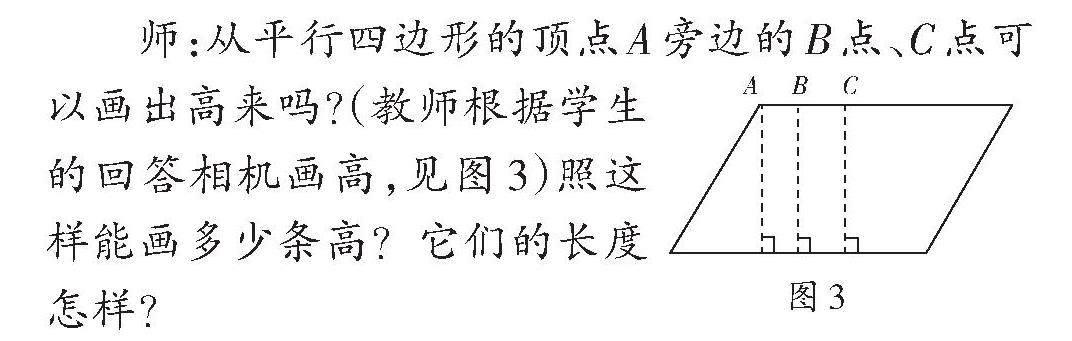

師:從平行四邊形的頂點A旁邊的B點、C點可以畫出高來嗎?(教師根據學生的回答相機畫高,見圖3)照這樣能畫多少條高?它們的長度怎樣?

生2:可以畫出無數條高,它們的長度是一樣的,因為平行線之間的距離處處相等。

師:根據畫高的過程,并聯系三角形的高,明白什么是平行四邊形的高嗎?(學生自由表述后,教師出示書中高的概念,讓學生齊讀)

3.變式判斷,深化認識高

師:(出示圖4)這是平行四邊形的高嗎?大家討論一下,并說說自己的理由。

生3:這是這個平行四邊形的高,因為它也是由一條對邊上的一點到對邊的垂直線段。

生4:平行四邊形有兩組分別平行的對邊,所以它有兩組對應的底和高。

4.判斷和畫高練習(略)

【評析】

經驗是學生學習過程中的重要資源。平行四邊形的高與三角形的高本質上是一致的,通俗地講,都是體現了一個圖形的高度。教師據此設計遷移任務,先激活學生對三角形高的畫法和概念;再以此為生長點,引導學生大膽嘗試遷移到平行四邊形中,展開具體的、多樣化的操作性探索;最后,歸納出平行四邊形高的概念。這樣摒棄了“教師指定要求畫垂直線段,再據此揭示概念”的常規教學思路,充分觀照學生自主遷移學習的可能性,更有利于學生把握圖形知識之間的內在關聯,促進學生進行結構化遷移和內化,有助于學生實現概念的深度建構。

四、以創想任務驅動概念內化提升

1.根據給定的邊,想象平行四邊形

課件依次呈現一個平行四邊形的三條邊(左邊、下邊、右邊)、兩條邊(一種情況是下邊、右邊,另一種情況是上下一組平行且相等的對邊)、一條邊(下邊),讓學生依次想象出相應平行四邊形的樣子并用手勢比畫出來。

師:提供三條邊時,每個人想象出的平行四邊形的樣子相同嗎?

生(齊):相同。

師:提供下面和右面的兩條邊時呢?提供上下一組平行且相等的對邊時呢?

生(齊):也相同。

師:只提供一條邊時呢?

生(齊):不相同了。

師:至少要有幾條確定的邊,才能想象出確定的平行四邊形?

生1:至少要確定兩條相鄰的邊。

生2:或者至少要確定兩條相對且平行,及長度相等的邊。

2.根據給定的底和高,想象平行四邊形

師:(課件呈現一條底邊及相應的高)現在你還能想象出平行四邊形的樣子嗎?可以在格子紙上畫一畫,看看能畫出幾個平行四邊形。(學生嘗試操作,教師巡視指導)

師:你們畫的這些平行四邊形都是在這一組底和高的基礎上畫的,還能繼續畫下去嗎?畫得完嗎?

生3:還能畫下去,可以畫無數個。

生4:同底同高的平行四邊形有無數個。

【評析】

根據圖形的局部想象出整個圖形,是空間想象能力培養的有效方法。教學中,學生循著逐次減少的邊數,想象出各種不同形狀的平行四邊形。這樣的想象由單一封閉走向多元開放,學生積累了豐富的圖形想象經驗,同時深刻理解了平行四邊形的基本特征及其構成要素之間的內在關聯,實現了對平行四邊形的深度認知。學生根據指定的底和高想象并畫出各種形狀不同的平行四邊形,在多元結果及其直觀呈現中,充分感悟到底和高的實際意義,為今后進一步學習等積變形等面積計算內容奠定堅實的基礎。

【總評】

本課教學旨在引導學生掌握平行四邊形的本質屬性,實現概念深層次的理解與建構,發展學生的空間觀念。教學中,教師遵循學生概念學習的基本規律,通過學習任務鏈引導學生在做中學、探中學、創中學,使其對概念的理解從經驗表象走向形式解釋,進而實現結構關聯、遷移創造,有效達成整體教學的目標。

1.以核心問題統領概念學習任務鏈

“什么樣的圖形是平行四邊形”是本課的核心問題。教師以此為統領,將平行四邊形概念的建構過程分解為變形辨認、操作探究兩個子任務,先引導學生在完成任務中初步建構圖形概念,再輔以類比遷移、變式想象兩個挑戰性的子任務,幫助學生建構平行四邊形高和底的概念,并通過想象發展學生的空間觀念。整個課堂教學由一條學習任務鏈貫穿始終,學生在完成任務中拾級而上,實現理解層次水平的提升。

2.以類比遷移感悟概念內在一致性

“為遷移而教”是推動學生自主學習、自我建構概念的重要理念和手段。平行四邊形的高和三角形的高在本質上具有內在一致性。本課教學,教師敏銳地把握兩者之間的有機聯系,在橫向關聯中找到新知的“生長點”,讓學生大膽嘗試類比遷移。學生在類比、分析中理解新概念的本質意義,感悟新舊知識的內在一致性,實現新知的自主建構,完善自身的知識體系。

3.以變式創想發展學生空間想象力

發展學生的空間觀念是本課教學的重要任務,教師有意以具有高階思維導向的變式創想任務,通過進階式地給出平行四邊形的三條邊、二條邊、一條邊及底和高,讓學生不斷想象出平行四邊形的形狀。這樣教學有效發展了學生的空間想象力,使學生初步感悟無限思想,最終促進學生對平行四邊形本質屬性的深度認識和建構,并走向概念理解的高水平層次。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 管國賢,嚴育洪.任務驅動式教學在小學數學教學中的應用[J].江蘇教育研究,2012(24):51-56.

[2] 安富海.促進深度學習的課堂教學策略研究[J].課程·教材·教法,2014,34(11):57-62.

[3] 顧曉東.“圖形的認識”教學思考[J].中小學數學(小學版),2021(12):44-46.

(責編 杜 華)