貝多芬早期藝術風格探究

許娜

文章編號:1008-3359(2024)05-0086-07

中圖分類號:J605

文獻標識碼:A

【摘?? 要】貝多芬是歐洲音樂史上卓越的音樂作曲家,他的音樂作品因其獨特的藝術風格和極高的藝術研究價值而備受贊譽。其風格和精神對后世產生了深遠的影響。貝多芬所創作的32首鋼琴奏鳴曲,堪稱偉大的經典之作。本文旨在通過分析《c小調奏鳴曲》(悲愴)第三樂章的創作特點與演奏技法等,探究貝多芬早期音樂的風格特點。

【關鍵詞】貝多芬? 《c小調奏鳴曲》? 悲愴? 早期藝術風格? 演奏技法

貝多芬早年因卓越的音樂靈氣和高強度的練習而頗受賞識,創作了眾多一經演出就大獲成功的作品。在出現耳聾癥狀后,他更加專注于自己的內心,并通過內心的感受和想象力依然譜寫出眾多極具藝術價值的音樂。這些作品因其強烈的情感而更加震撼人心。他的事跡廣為流傳,他的精神受人敬仰。其音樂作品,向世人傳達強烈的情感,并通過藝術感染力和宏偉氣魄將古典主義音樂推向高峰,同時也預示了19世紀浪漫主義音樂的到來,為世界音樂的發展作出了卓越的貢獻。

一、貝多芬生平簡述

路德維希·凡·貝多芬(Ludwig van Beethoven),1770年12月16日出生于德國波恩,是維也納古典樂派代表人物之一,也是歐洲古典主義時期的作曲家。貝多芬被公認為音樂史上的一位巨匠。他一生創作的題材廣泛,重要作品包括9部交響曲、1部歌劇、32首鋼琴奏鳴曲、5首鋼琴協奏曲、多首管弦樂序曲及小提琴、大提琴奏鳴曲等,這些作品涵蓋多個領域。貝多芬的作品風格獨特,氣勢宏大,充滿了強烈的情感和個性,同時也展現了他對音樂藝術的深刻理解。由于貝多芬對古典音樂的重大貢獻,尤其是在奏鳴曲式和交響曲套曲結構的發展和創新,故他被后世尊稱為“樂圣”“交響樂之王”。他的作品不僅深深地影響著他所處的時代,也對后世的音樂產生了持久的影響。

二、貝多芬早期藝術風格及其《c小調奏鳴曲》

貝多芬是歐洲音樂史上卓越的音樂作曲家,他的音樂作品以其獨特的藝術風格和極高的藝術研究價值而備受贊譽,其風格和精神對后世產生了深遠的影響。在貝多芬一生的創作中,他的32首鋼琴奏鳴曲是最為光彩奪目的珍寶,被譽為鋼琴藝術史上的巔峰之作,并被奉為“新約圣經”。《c小調奏鳴曲》(悲愴)是貝多芬早期在維也納的著名作品之一,由三個樂章組成,其中第三樂章尤為突出。因此,對于貝多芬早期風格的探究以及對《c小調奏鳴曲》(悲愴)第三樂章的分析具有重要的研究意義。

首先,貝多芬早期藝術風格集中體現了古典主義音樂的精髓,同時也展現了他個人獨特的創作風格。通過研究這一時期的作品,可以深入理解古典主義音樂的特點,如平衡、對稱、優雅等,并領會貝多芬如何在這一基礎上注入了個人的情感和創新理念。其次,以《c小調奏鳴曲》(悲愴)第三樂章為例進行研究,能夠幫助人們更好地理解貝多芬早期藝術風格的獨特之處。《c小調奏鳴曲》(悲愴)創作于1799年的年初,當時貝多芬的音樂創作仍然深受其老師約瑟夫·海頓和約翰·施特勞斯的影響,但與此同時,他也逐漸展露出自己的音樂個性。然而,隨著時間的推移,貝多芬逐漸擺脫了這些前輩的影響,開始了從古典主義向浪漫主義的轉型。他在對浪漫主義的不斷探索中,逐步形成自己獨有的創作風格。《c小調奏鳴曲》(悲愴)正是在這一轉型時期創作出來的,被認為是他這一階段獨創的最高峰。因此,研究貝多芬早期藝術風格及《c小調奏鳴曲》(悲愴),能夠讓人更好地理解他整個創作生涯的發展脈絡。

三、貝多芬早期藝術風格概述

(一)貝多芬早期藝術風格形成的必然條件

貝多芬出生于音樂世家,從小受到音樂的熏陶并展現出卓越的音樂天賦。貝多芬從4歲起就開始接受嚴格的音樂訓練,父親逼迫他學習鋼琴、小提琴,企圖通過強制性手段將他培養成莫扎特式的神童。他的家庭生活和親密關系對他的藝術風格產生了積極的影響,大量的學習與練習為他日后的音樂創作打下了堅實的基礎。

貝多芬一生中有很多老師。除了學習音樂理論、演奏技巧和作曲技巧外,老師們的風格也或多或少影響著貝多芬。他的多部早期作品體現了他對古典音樂風格的熱愛和敬仰。良好的教育經歷為他日后的創作提供了豐富的知識和技能,而成功駕馭的傳統音樂早期作品也為他將來風格的進一步發展奠定了基礎。

貝多芬所處的時代是歐洲音樂發展的轉型時期,他經歷了法國大革命和拿破侖戰爭。這些歷史事件和社會、文化、政治等方面的變革無疑對他的音樂創作產生了重大影響。戰爭中各種音樂風格和流派相互交融,豐富的閱歷和多個音樂派系的感官刺激為貝多芬提供了廣闊的音樂創作空間,使他的創作逐漸呈現出一種宏大、激昂的風格。同時,貴族階級的衰落和中產階級的崛起形成了更廣泛的音樂市場,這種現象也直接促使貝多芬要求自己采用更加普世性的音樂風格。

貝多芬具有強烈的個性和情感,他一生經歷了許多挫折和疾病。他的音樂作品往往反映了他的內心世界。本就十分感性且執著的貝多芬到了晚年,經歷和病痛使他更加關注人性和情感,注重音樂的表現力和感染力,這也是他藝術風格形成的重要因素之一。這種內向的特質和對內心情感的表達,使貝多芬的音樂充滿了激情和深度。

(二)貝多芬早期藝術風格特點概述

貝多芬的早期音樂以充滿變化的曲風著稱,他的作品充滿了情感、表達力以及強烈的主觀思想。在他的作品中,常常可以感受到深情的波動,激情的爆發以及細膩的樂句。這種情感充沛的表達方式與貝多芬內心世界的動蕩與掙扎密切相關,這也反映了他早期音樂作品中對于自身情感的探索。貝多芬多變且坦率表達的情感,幾乎成為他作品的最明顯標志。

貝多芬早期音樂注重探索新穎的音樂結構與形式。他在沿襲古典框架的前提下,對于傳統的音樂結構進行了突破與創新,嘗試獨特的音樂構思與形式組織。這不僅體現了貝多芬對莫扎特、海頓所創立的古典主義規矩的遵循,更展現了他的音樂新路的輪廓和作品的新穎性。如《c小調奏鳴曲》(悲愴),他采用了典型的奏鳴曲形式結構,但同時又具有獨特的發展和展示方式。這種勇于突破傳統的作風,為后來的音樂發展提供了重要的啟示。

在早期音樂作品中,可以發現貝多芬對于音樂素材的巧妙運用。他善于運用音樂主題、旋律、和聲和節奏等元素,創造出豐富多彩的音樂效果。素材的豐富運用使其作品獨具魅力,再加上對細節處理的注重,精確的音符編排和動態變化使音樂更加生動有力。以和聲材料為例,貝多芬在創作時所運用的和聲材料大多以大小調和聲為基本,按照和弦基本排列的順序進行,在完美運用和聲材料的基礎上,還能做到準確表達自己的情感。

在早期作品中,貝多芬還展現出對于音響效果的追求。他注重音響的層次與平衡,通過巧妙的音色與力度上大幅度的起伏,交替使用靜謐和激烈的音樂段落,或在音符結束后留下微弱的余音來營造飽滿深沉的音響質感,使音樂有如波濤般起伏不定,以創造出戲劇性和緊張感,營造豐富的音響畫面,使音樂更加立體與生動。

總之,貝多芬早期音樂具有鮮明的個人風格和獨創性,除去強烈的情感表達外,他敢于突破傳統,通過不同形式的創新,創造出富有張力和激情的音樂作品。這也反映了貝多芬對音樂形式與和聲的深刻理解以及創造性運用。它對于理解貝多芬早期音樂風格的演變以及他作品的意義具有重要的啟發作用。

四、貝多芬《c小調奏鳴曲》 (悲愴)第三樂章藝術風格分析

(一)樂曲結構及作曲風格

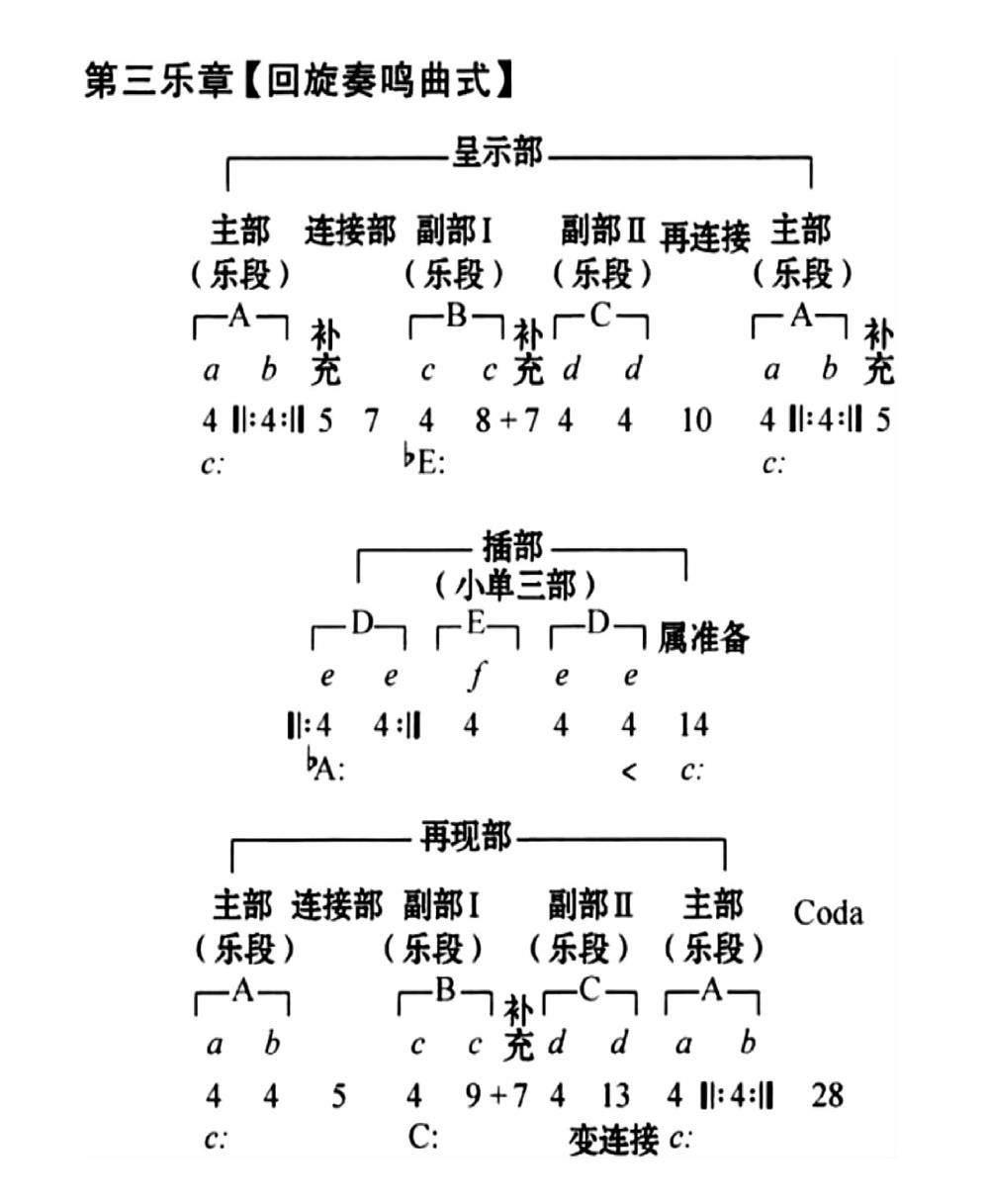

《c小調奏鳴曲》(悲愴)第三樂章采用的是自由曲式。樂章開頭以一個平靜而堅定的主題引入,呈現出一種沉重、悲戚的情感氛圍。在整個樂章中,主題以不同的形式和變體進行再現,同時與其他主題進行對比和發展。

1.呈示部(1~78小節)

主部:1~17小節,開頭直接引出c小調主題旋律,樸實干脆的主題動機強勢把握氛圍,直接奠定第三樂章的曲風。弱起小節的烘托使語句更加連貫,跳音的加入也讓本就充滿歌唱性的旋律更加靈動有生機,兩句對比樂段更凸顯了激情與矛盾性。

連接部:18~24小節,直接并入f小調的新材料連接,一重一輕,一短一長,形成強烈的對比,為接下來的轉調做了更為自然的鋪墊。

副部I:25~43小節,樂曲轉為降bE大調。副部的樂句結構由一個起伏線條完成,相比前段更多了一些抒情和安撫的意味,平行樂段的后句部分交替到be小調,并形成句尾的擴充,完全終止后繼續擴充的片段,變為補充結束。

副部Ⅱ:44~51小節,bE大調,平行樂段。音響效果變得更加穩重、柔和,旋律的強弱變得神秘多彩,與一直靈活跑動的旋律形成對比,像是做了短暫休息般的呼吸。

再連接:52~61小節,從副部向主部回轉,三連音的再次運用給人利落明朗的感覺。

主部:62~78小節,c小調,包括后樂句重復及補充部分在內的完全主部再現。

樂章的第一部分是主題的呈示和發展,使用了一些常見的曲式元素,如重復和變奏。主題的呈示部分以菱形曲式展開,以A-B-A'形式進行。在呈示第一個主題后,貝多芬進行了許多變奏的處理,通過改變旋律的進行方式、和聲的進行,創造了更加復雜的音樂效果。通過這種變奏處理,既保持了主題的統一性,又為樂曲增加了更多的變化和發展。

2.插部(單三部曲式)(79~120小節)

D段:79~94小節,bA大調,平行樂段。倒影般的旋律讓整個樂曲進入了寧靜祥和的氛圍,上下各一條旋律線讓情緒更加華麗且有戲劇性。

E段:95~98小節,僅一個對比的樂句結構,使用新的材料,并以自由模仿的方式進入再現。

D段:99~106小節,左手加入跳音使音樂的情緒變得激動,頓音和漸強的出現增加了樂段的效果,成功地將主題推進到高潮。伸展成14小節的半終止樂段,左右手的搭配使音樂變得緊密而激烈,這時音樂變得生動,表達出作者內心強烈的倔強與堅定。

屬準備:107~120小節,緊湊得如雨點般落下的旋律,先是像鼓點一樣急促地引入,最后戲劇般一錘定音,暫告一段落。

樂章的第二部分是主題的回歸和轉變。在這一部分中,貝多芬將主題重新引入,但以不同的進行方式和變奏進行呈現,通過音樂形式上的轉變和發展來創造戲劇性的效果。這種回歸和轉變的處理,使得樂曲具有了更加豐富的層次和縱深。

3.再現部(121~210小節)

主部:121~128小節,c小調,再現了呈示部主題的經典語句。

連接部:129~133小節,用主部b句材料在新的連接部里埋下主題旋律線,既滿足了繼續點題又做到豐富有層次。

副部I:134~153小節,C大調,回歸主調再現的平行樂段,卻比主調多了一絲鳥語花香的氣息,顯得平和美好。

副部Ⅱ:154~170小節,C大調移調到c小調,對平行樂段的后部樂句進行擴充而不終止,在聽覺上營造出一種持續延伸的感覺,從而轉變為連接的結構功能,省略了原來的再連接部,直接再次引出主題動機。

主部:171~182小節,c小調,采用重復后樂句的對比樂段結構。在完整再現基礎的二句結構后,后樂句的變奏重復了一次(仍然省略了主部的補充)。這個變奏所透露出的華麗為接下來的尾聲作了鋪墊和預示,全終止后緊接尾聲。

尾聲:183~210小節,曾經被省略的再連接在尾聲中再次隆重登場,音響效果逐漸增強。尾部是全曲強弱對比最明顯的地方,連續的五處sf到ff,是情緒的完整釋放。sf后直接過渡到p的力度,溫柔地喚醒主部片段,最終在ff到fff的震撼中轟轟烈烈地結束。

樂章的第三部分是對主題的再現和發展。在這一部分中,貝多芬再次回到初始的主題,通過重新組織和發展,創造了一種高潮迭起、情感激昂的效果。通過運用各種技巧,如對位、對調等手法,貝多芬巧妙地展示了他的音樂才華和創作功底。

通過對《c小調奏鳴曲》(悲愴)第三樂章的曲式分析,可以看出貝多芬早期音樂風格的特點:盡管采用了自由曲式,但仍充分展示了主題的發展和變奏,以及對旋律、和聲、節奏等方面的精妙處理。貝多芬早期創作展現出的扎實水平與能力為他的后期創作奠定了堅實的基礎,同時他積極創新的精神也為后來的音樂發展作出了巨大的貢獻。

(二)演奏技法與風格把握

《c小調奏鳴曲》(悲愴)第三樂章在貝多芬的早期作品中具有重要的地位,它是貝多芬早期藝術風格的集中體現。“悲愴”這一標題是由貝多芬本人親自命名,用以獻給他的保護人和最親近的朋友卡爾·馮·李斯諾夫斯基親王。“悲愴”是“Pathétique”的譯文。而“Pathétique”有兩重含義:一是“悲痛的”;二是“激動的”。然而,此作品除了引子外,幾乎沒有悲傷元素,反而傳達出激情、向上、與命運抗爭以及對未來的美好憧憬,可以說是對作曲家人物個性的真實寫照。

本樂章極具情感和技巧要求,需要鋼琴演奏者巧妙運用各種技巧,尤其是節奏的變化和速度的精準掌控,這些對于表現貝多芬積極抗爭、不懈追求的情感至關重要。以下是鋼琴演奏技巧的相關內容:

樂曲以悲壯而莊嚴的氛圍開篇。通過莊重的音調和厚實的聲部,貝多芬創造出一種引人入勝的曲調,給人一種深沉、宏偉的感受,充滿貝多芬早年時期——維也納古典樂派的音樂風格。曲目以悲切的旋律鋪設基礎,人們能夠感受到其中蘊含的情感力量。開篇的速度和裝飾音是需要特別注意的地方。第三樂章的演唱性很強,要準確把握好快板的速度。裝飾音要在與主旋律相融合的同時,做到準確表現輕快與靈動性,凸顯出音樂表達的細節和情感。

譜例1:

此樂章還采用了豐富的表現手法和技巧。通過運用細膩的音樂構思,貝多芬將旋律、和聲、節奏等元素有機地融合在一起。這種技巧的應用使樂曲充滿了層次感和變化,給人以聽覺上的震撼和享受。演奏者在演奏過程中需要準確而有力地演奏,并使用斷奏和強音技巧來突出左手音符的重要性。在動態變化較大的地方,需要減輕力度以展現音樂的表達力。

譜例2:

另外,在和聲處理上,貝多芬采用了許多獨特的和音,如豐富的層疊和聲、緊張的音程跳躍等。這些和聲的運用,使得樂曲更加卓越和復雜,從而增添了曲目的魅力和音樂性。演奏者需要運用連奏和指法轉換的技巧,以確保音符的清晰和準確性。同時,要注意控制音符的持續時間,使其與其他聲部協調。

譜例3:

此外,在演奏過程中,要注意音樂的呼吸感,通過控制音符和短暫的停頓,使音樂流暢自然。同時,注重音色的變化,根據不同的樂句和音樂表達的需要,運用不同的演奏技巧來塑造不同的音色和情感效果。例如,在右手連續幾組三連音對話的末端加入適當的重音來強調,會使過渡到ff的語氣更加自然,讓聽者更加舒適且易理解。

譜例4:

樂章的最后,動態變化尤其豐富多樣。從靜謐到激情,從寧靜到狂烈,這是貝多芬一貫的感性風格,在情感表達上呈現出鮮明的對比。貝多芬通過運用不同的音樂手法,如高低音的對話、音量的變化等,創造了一種動態的音樂語言,像是左右手之間的角色對話,又像是演奏者與聽者間的交流,增強了曲目的表現力和感染力。

譜例5:

總結而言,在演奏貝多芬《c小調奏鳴曲》(悲愴)第三樂章時,需要準確把握古典主義風格,因此鋼琴演奏技巧的靈活性和準確性是至關重要的。通過掌握左手部分的力度控制、右手部分的靈巧和準確性、裝飾音的恰當處理、速度與節奏的精準把握、音樂的呼吸感以及身體姿勢的正確與手腕的放松,可以更好地詮釋出作品的情感和貝多芬早期的藝術風格。

五、貝多芬早期藝術風格在《c小調奏鳴曲》(悲愴)中的體現

(一)樂曲中體現的早期藝術風格

《c小調奏鳴曲》(悲愴)是貝多芬早期的杰作,其充分體現了他早期藝術風格的特點。在主題與發展方面,這首奏鳴曲采用了經典的奏鳴曲式結構,以一個富有張力和戲劇性的主題開篇。這一主題在后續經過不斷變化、發展和對比,體現了貝多芬對主題嚴謹推演的高超技巧。整個作品主題性極強,各樂段環環相扣,層層遞進,達到了高度的統一。在和聲與旋律方面,這部作品運用了大量的和聲對比手法,增強了和聲效果的張力感。旋律線條堅實有力,抒情親切,貝多芬以其出色的對位寫作技巧巧妙地將復調性與單旋律性融合,展現了豐富的表現力。《c小調奏鳴曲》(悲愴)還采用了貝多芬獨具特色的節奏型,短促有力,極富戲劇張力,與主題的“悲愴”基調形成鮮明對比。同時,這部作品在結構和樂段安排上體現了貝多芬對古典形式的堅持與創新。

總的來說,《c小調奏鳴曲》(悲愴)是貝多芬早期風格的杰作,它繼承和發展了古典主義傳統,為浪漫主義音樂奠定了基礎。這部作品充分展現了貝多芬對音樂形式的掌控力,以及他獨特的個人風格,能夠看到貝多芬在早期就展現出對于生命不公的憤恨和無奈,同時也能看出他對于社會不公平現象的譴責。此外,這部作品也從側面反映出他不懈追求理想的熱烈和激昂。“悲愴”的主題也讓人看到了生活的苦難與無奈,這是一種無法言說的悲痛。貝多芬獨特的創作手法以及積極樂觀的精神,為后世音樂的發展作出了卓越的貢獻。

(二)對后世音樂的影響與意義

《c小調奏鳴曲》(悲愴)在貝多芬早期作品中具有里程碑式的意義,它不僅展現了作曲家高度成熟的技藝,更預示著浪漫主義音樂的誕生。這部杰作對后世音樂產生了深遠的影響。

這部作品被視為是古典主義向浪漫主義過渡的重要標志。雖然曲式結構遵循了古典主義的慣例,但音樂語言已經顯露了浪漫主義的萌芽。大量富有戲劇性的音樂表現手法、對和聲進行的靈活運用、旋律的高度個性化等,都為19世紀浪漫主義作曲家鋪平了道路。貝多芬以大師級的技巧,巧妙融合了對立統一,使曲作充滿張力。比如,他運用小調調式表達沉重低沉的情緒,但又在其中注入歡快樂觀的力量;再如,他利用同一主題進行不同變奏,實現了統一與多樣的平衡。這種對立統一的處理手法影響了后世作曲家對音樂戲劇性的追求。此外,貝多芬大膽創新的精神在這部作品中得到了集中體現,對音樂的發展起到了積極的推動作用。比如,他大量運用當時新興的音樂形式奏鳴曲,拓展了這種形式的表現力;又如,他挑戰當時的審美傳統,將音樂的主題表達提升到前所未有的高度。這種創新精神更是成為后人學習的典范。

六、結語

無論是在貝多芬所處的19世紀還是當今社會,貝多芬的地位都無可撼動,他的作品具有極高的學習價值。《c小調奏鳴曲》(悲愴)體現了貝多芬早期音樂創作的核心理念與藝術成就。這部作品也是他走向成熟的重要里程碑,他的很多創新思想在這里就有所萌芽。可以從中窺見貝多芬在音樂發展史上的重要地位和不朽的藝術價值。盡管對貝多芬早期音樂風格以及《c小調奏鳴曲》(悲愴)第三樂章進行了剖析和探討,但是仍然有一些方向可以進一步研究以增進對貝多芬早期風格的理解。

雖然貝多芬是古典主義時期的代表作曲家,但他的音樂也受到了浪漫主義思潮的影響。18世紀末19世紀初,受到歐洲歷史發展的沖擊與影響,人們開始追求自由、個性和情感的表達。浪漫主義對藝術家的創作方式提出了新的要求,他們追求個性化的作品而非簡單遵循傳統的規范。這種思潮激發了貝多芬的創造性靈感和對音樂表達力的追求,因此,他的作品里除了有古典主義時期清晰、對稱、平衡的特點外,還有個性化的創新與突破。越到后期的作品,他的風格越明顯越獨特。

然而,貝多芬的音樂創作不僅僅是關于音樂本身,更是關于生活、情感和人類精神世界的探索。他的作品往往反映出他對自由、平等和尊嚴的追求,以及對人類精神的探索和弘揚。這種對人類精神的關注和探索,使他的音樂作品具有深刻的意義和價值。因此,研究貝多芬音樂對后世的影響,對于理解音樂史的發展以及探討音樂對人類情感和社會具有重要的現實意義。

參考文獻:

[1]王麗珍.貝多芬c小調奏鳴曲《悲愴》第三樂章結構與創作特征分析[J].黃河之聲,2023(21):88-91.

[2]趙靜華.有聲作業設計在音樂教學中的應用研究——以《藝術基礎·音樂》課程為例[D].蘭州:西北師范大學,2018年.

[3]黃新羽.體會貝多芬的“悲愴”——《c小調第八鋼琴奏鳴曲》的曲式及其音樂性探究[J].藝術評鑒,2020(14):69-72.

[4]李麗哲.貝多芬鋼琴奏鳴曲三個時期的演奏技巧與藝術風格研究[J].中國文藝家,2021(03):88-90.

[5]吳冰.《悲愴》奏鳴曲第一樂章之美學特征分析[J].藝術教育,2010(11):108-109.

[6]韓洋.鋼琴賞析——貝多芬命運之《悲愴》奏鳴曲[J].北方音樂,2014(07):48.

——貝多芬和鋼琴