跨學科視角下高中地理研學旅行設計

王詩詩 徐燕

[摘 要]研學旅行讓教學走向戶外和實際生活,跨學科教學能培養學生運用不同學科知識解決問題的能力。文章圍繞貴州省道坨天坑、打岱河天坑展開跨學科研學教學設計,以地理學科為主,連接生物學科和政治學科,探索在研學旅行過程中跨學科知識的融合方案,探討學生學科核心素養的培育方式。

[關鍵詞]研學旅行;跨學科教學;地理研學設計

[中圖分類號]??? G633.55??????????? [文獻標識碼]??? A????????? [文章編號]??? 1674-6058(2024)13-0076-04

新時代的地理科學研究呈現多學科交叉的特點[1]。研學旅行具有綜合性、實踐性、可操作性的特點,可以培養學生在真實情境中綜合運用自身所學知識解決問題的能力,進一步培養學生的邏輯思維。研學旅行的盛行也為跨學科教學提供了一個平臺。教師依托研學旅行,統籌安排不同學科的知識內容,綜合培養學生對相應學科知識內容的敏感度。本文以貴州省平塘縣道坨天坑、打岱河天坑為例,參照高中地理、生物、政治的知識體系和課程標準,以學生小組討論、教師解答和實地探究等形式,探索道坨天坑、打岱河天坑的植被群系特征,旨在跨學科視角下,依托研學旅行培養學生的綜合素養,進一步落實立德樹人根本任務。

一、跨學科研學旅行主題開展的可行性

(一)情境的真實性與資源的豐富性

道坨天坑、打岱河天坑位于世界上最大的天坑群之中,壯觀的落差將喀斯特的鬼斧神工展現得淋漓盡致。由于地理位置偏僻,這里自然環境很少受到人為干擾。道坨天坑和打岱河天坑坑底緊密相連,道坨天坑南北走向長度約為1500米,東西橫跨約800米,植被生態環境良好,加上地域的特殊性,其植被群系具有典型的地帶性和完整性,有利于開發為地理研學課程。高中階段是學生人生觀與價值觀塑造的關鍵時期,學生要能正確認識地理環境與人類活動的相互影響[2]。本次研學旅行以“道坨天坑、打岱河天坑秘境考察探究”為主題設立研學小組,圍繞其植被群系從不同學科角度展開問題討論,進一步拓展學生的思維,培育學生敬畏自然、人地共生的觀念,從而落實立德樹人根本任務。

(二)研學旅行對教學課程的輔助性

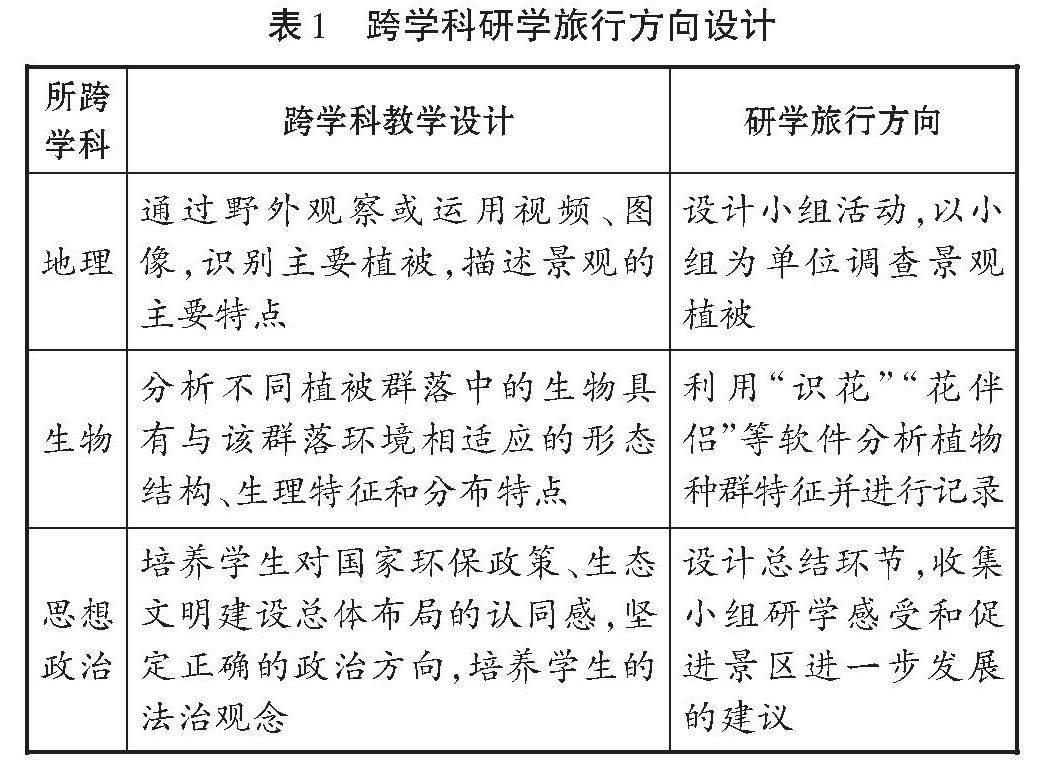

1.落實課標要求

地理課標中的“描述”“說明”“闡明”等詞語體現了課程要求培養學生通過野外觀察或者從圖片、視頻中提取有關地理信息的能力。此次研學旅行參照人教版高中地理必修第一冊的第四章第二節“地貌的觀察”和第五章“植被與土壤”,以及高中生物選擇性必修2中的第2章“群落及其演替”,輔之以思想政治的內容進行設計,并根據課標進行分析解讀,從而確定方向。通過此次研學旅行,學生能進一步認識道坨及打岱河天坑的植被生態,記錄、理解喀斯特地區生態植被特點,表述其周圍植被群系的特點和成因。這個過程能培養學生的觀察及思考能力,讓學生在研學旅行中總結出該區域地理環境的特點及周圍植被種群特征。研學旅行結束后,教師設計教學評價和總結環節,讓學生總結此次研學旅行經驗,培養學生關注家鄉、保護生態的價值觀,進一步落實立德樹人根本任務。

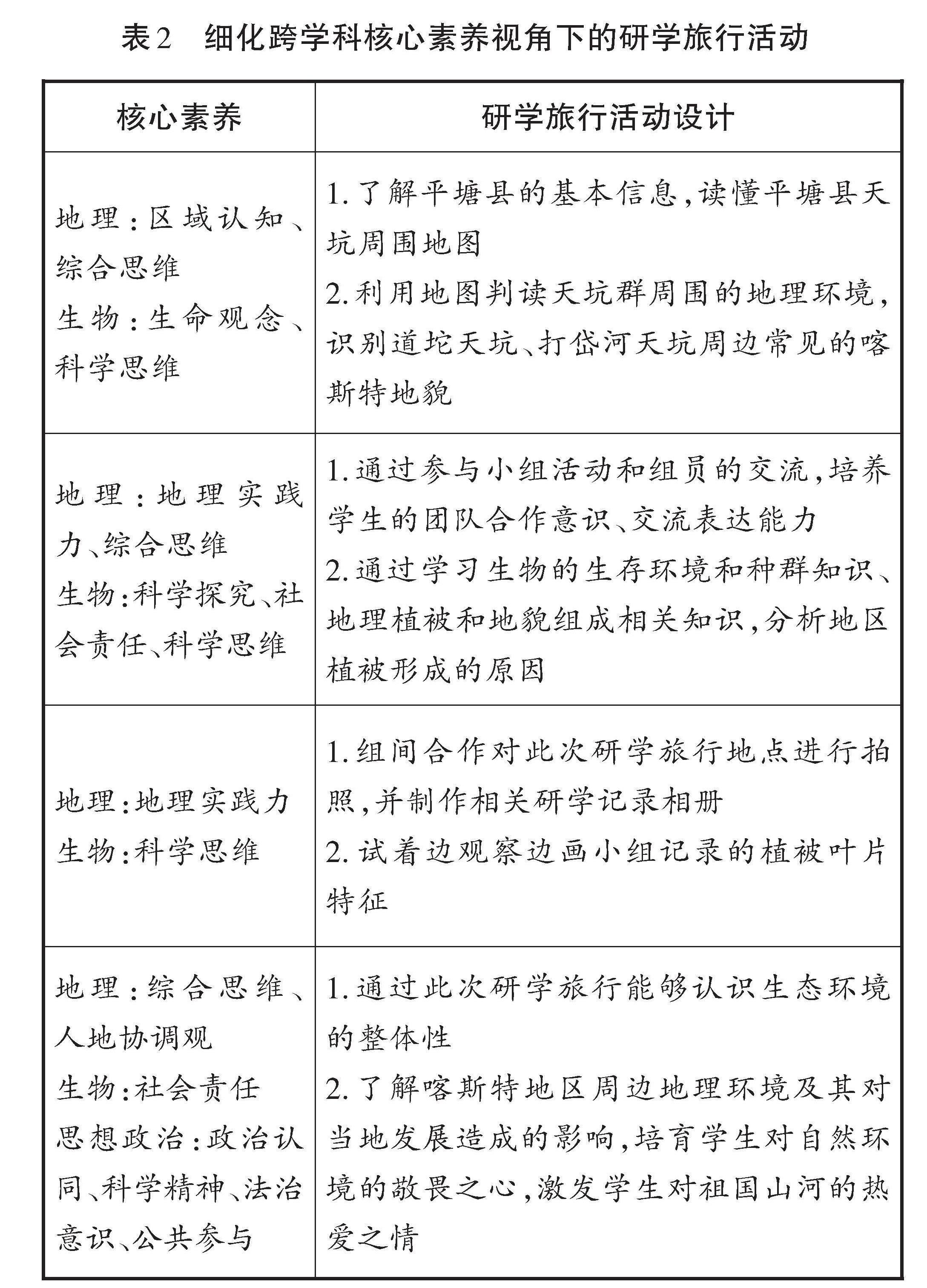

2.培養地理核心素養

對于道坨天坑和打岱河天坑這種典型的喀斯特地區而言,其生態具有脆弱性,這與其土壤和巖性密切相關。這種生態主要分布于我國的熱帶亞熱帶地區,其特征為巖層的裸露高、土壤層薄且少、地表水易下滲等,體現了石生性及旱生性[3]。與相同氣候條件下的熱帶季節性雨林和亞熱帶常綠闊葉林等熱、亞熱帶氣候區相比,喀斯特地區森林植被的外形結構和種類組成有明顯不同,這種生態環境孕育了特別的人文景觀。生態環境的脆弱性也給當地經濟的發展帶來局限性,這為本次跨學科研學旅行提供了許多實際素材。細化跨學科核心素養視角下的研學旅行活動見表2。

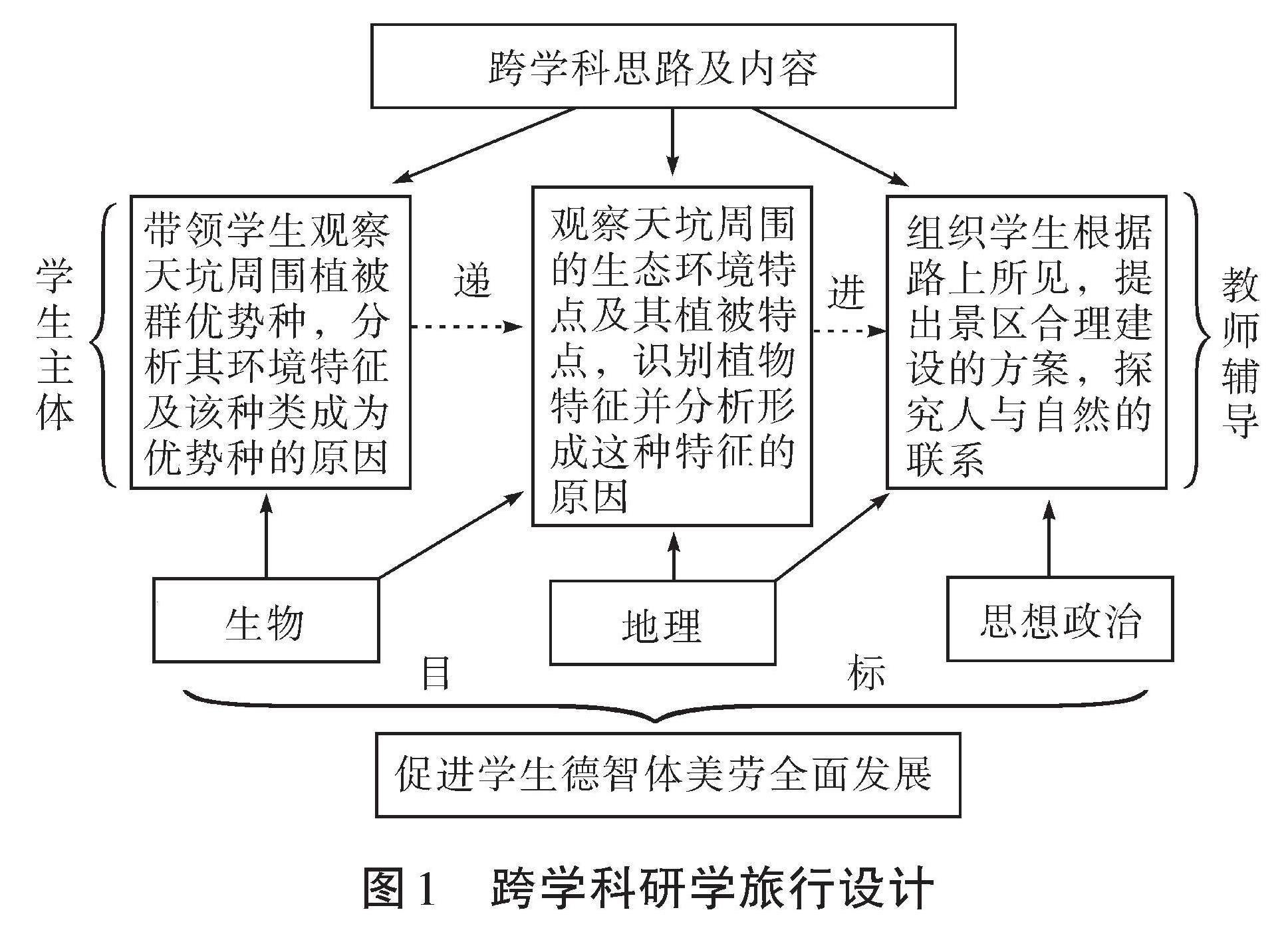

3.促進跨學科融合

此次跨學科研學旅行活動以總結生物、思想政治的知識點驅動學生自主探究為主,教師適當引導,這樣既能激發學生在野外的好奇心,又能充分發揮教師在實踐中的指導作用。跨學科研學旅行設計見圖1。

二、跨學科研學旅行過程設計

(一)設立學生小組,規劃具體內容

高中地理教師作為地理課程的參與者和實施者,在開展高中地理跨學科主題研學旅行課程前要做好相應的準備并規劃好路線。參與本次研學旅行以高二的學生為主,研學時間預計為半天。本次研學旅行線路設計如下:學生小組通過乘車到達平塘縣天坑群—乘車進入道坨天坑、打岱河天坑景區—進入棧道—到達觀景臺—返回景區門口,以道坨天坑、打岱河天坑植被群系調查為重點內容。

(二)研學旅行過程教學設計

1.研學旅行任務一:觀察道坨天坑棧道周圍優勢植被群系

教師作為引導者、總結者和答惑者,在課堂教學中負責引導、總結,對學生提出的問題進行解答。教師應避免講解過多,要引導學生主動探索,鼓勵學生質疑、勇于發表自己的觀點[4]。

2.研學旅行任務二:總結、觀察并收集道坨天坑、打岱河天坑垂直植物群系變化特征

道坨天坑、打岱河天坑相互連通,打岱河穿過其中并將兩個天坑相連。打岱河天坑垂直落差較大,這里植被眾多且多為亞熱帶和喀斯特地區常見的物種,學生易辨別并采集。在研學旅行中,學生通過打岱河天坑觀景臺觀察,發現打岱河天坑底部和周邊植被以低矮灌木為主,在海拔上升至一定高度后周邊植被變為以灌木和喬木為主。從棧道進入到達觀景臺周圍時,學生觀察到觀景臺附近又是以灌木為主。根據此特征,教師指導學生繪制打岱河天坑底部到觀景臺的植被變化圖。

3.研學旅行任務三:探究景區可持續發展策略

以道坨天坑、打岱河天坑為核心的天坑群內蘊含原始森林、異地桑樹林、地下河出入口、地表河流、河流沉積物及種類繁多的草本植物等景觀,天坑四周是懸崖絕壁和繁茂的原始森林,底部有種類繁多的動植物,這些共同構成景區的景觀。目前,道坨天坑、打岱河天坑鮮為人知,加上附近是500米口徑球面射電望遠鏡的天坑所在,射電望遠鏡的存在影響了兩者的知名度。這里的原始景觀、景區維護與經濟發展、旅游開發形成了矛盾。在研學旅行的最后階段可讓學生結合此次研學旅行的經驗,從地理、生物、思想政治的角度提出維護和促進景區發展的意見和建議,這個過程可以落實各學科核心素養的培養。教師可以讓學生以小組為單位進行自主思考和決策,對如何維護和促進景區發展提出相應的解決方案。

活動安排:教師介紹巖溶是巖石受水溶蝕作用而形成的獨特地質,其中巖溶洼地是石漠化地區一種數量龐大、生態脆弱的地貌單元[5]。學生以小組為單位,分別從土壤植被、國家政策、經濟水平、交通條件、景區維護等角度提出促進景區可持續發展的建議,完成任務計劃書。

設計意圖:鍛煉學生小組合作的能力以及對材料的整合、提取能力,讓學生能夠從材料中提取關于保護植被和天坑地質的相關知識,讓學生復習此次道坨天坑和打岱河天坑研學旅行的知識點,在加深學生印象的同時鍛煉學生對此次研學旅行的總結能力。

(三)跨學科研學旅行評價與總結

評價是研學課程中必不可少的環節,它不僅是對學生參與整個活動過程和結果匯報的評價,而且是對從課程內容設計到最后實施環節中存在問題的有效反饋[6]。跨學科研學旅行結束之后,學生和教師的及時總結十分重要。針對此次天坑研學,教師可以讓學生總結研學旅行所見的植被類型、種群特征,并根據研學旅行過程中發現的景區問題提出意見,進一步拓展學生的思維。教師要及時關注學生的研學旅行評價,并通過學生與教師的共同評價,凝練相應的意見和建議,改進研學旅行設計,為以后類似的研學旅行積累經驗。道坨天坑、打岱河天坑研學旅行評價量表設計見表4。

三、總結

在這次跨學科研學旅行中,學生以小組為單位,通過資料查詢、實地討論和調查得出道坨天坑、打岱河天坑的植被群系以亞熱帶植被為主,且以馬尾松這種高大喬木種群為主。小組在教師的引導下通過查閱圖文材料,從生態環境、人地關系、植被種群分布、可持續發展等角度提出保護道坨天坑、打岱河天坑景區的意見和建議。研學旅行讓課堂能夠在復雜又真實的環境中進行,教師可以通過不斷探究跨學科主題研學旅行路徑進一步提升自身的教學綜合素養。通過此次跨學科研學旅行,師生能夠在真實的自然與社會背景中探究不同科目間的問題;學生通過小組討論、實地觀察、網上收集資料和課后總結的方式解決研學旅行中遇到的問題,這進一步凸顯了跨學科和研學的優勢。在此次研學旅行中,學生在教師的引導下自主運用已學知識發現、解決實際問題。跨學科研學旅行在培養學生學習自主性的同時,通過各種活動促進立德樹人根本任務的進一步落實。值得注意的是,教師在研學旅行過程中要細化對學生的管理,加強研學旅行過程中的師生互動,通過跨學科研學旅行不斷積累經驗,創新教學方式。

[?? 參?? 考?? 文?? 獻?? ]

[1]? 周澤甬,宋艷齡.中學地理跨學科主題研學活動設計:以寧波四明山紅楓產業發展為例[J].地理教育,2023(11):72-76.

[2]? 高源,馮歆茹,楊婷婷,等.人地協調觀導向的研學旅行課程設計:以騰沖北海濕地研學為例[J].中學地理教學參考,2022(3):72-75.

[3]? 袁道先.要重視西南石漠化地區生態建設的重要性和特殊性[J].中國水利,2009(7):3.

[4]? 鄭超煜.淺析高中地理教學中學生研究能力的培養途徑[J].教學管理與教育研究,2022(19):80-81.

[5]? 陳喜,張志才.喀斯特地區地球關鍵帶科學與生態水文學發生綜述[J].中國巖溶,2022(3):356-364.

[6]? 劉杰,周興華,萬杰,等.基于跨學科融合的研學課程案例設計:以“光霧山—諾水河世界地質公園為例”[J].地理教育,2023(S2):141-145.

(責任編輯 陳 明)