“研、訓、教、評一體”推進初中道德與法治課堂“教—學—評”一體化

黃小英

[摘 要] 隨著社會的發展和教育改革的不斷深化,初中道德與法治課教學面臨著更高的要求。為落實《義務教育道德與法治課程標準(2022年版)》中“教—學—評”一致性的要求,文章圍繞“研、訓、教、評一體”,從問題的提出、“研、訓、教、評一體”模式的內涵、“研、訓、教、評一體”模式的有效應用等維度展開論述,為推進初中道德與法治課堂“教—學—評”一體化提供有益的借鑒和參考。

[關鍵詞]研、訓、教、評一體;初中道德與法治;“教—學—評”一體化

[中圖分類號]??? G633.2??????????? [文獻標識碼]??? A????????? [文章編號]??? 1674-6058(2024)13-0055-03

為落實《義務教育道德與法治課程標準(2022年版)》(下文簡稱《課標》)中“教—學—評”一致性的要求,促進初中道德與法治課堂改革創新,本文對“研、訓、教、評一體”模式進行探究。

一、問題的提出

(一)政策背景

《教育部關于進一步加強新時代中小學思政課建設的意見》指出,思政課要把講好道理作為本質要求,堅持主導性和主體性相統一,注重針對不同學段學生認知規律,創新教師教與學生學的方式方法。

《課標》在“前言”部分指出,各課程標準針對“內容要求”提出“學業要求”“教學提示”,細化了評價與考試命題建議,注重實現“教—學—評”一致性,增加了教學、評價案例,不僅明確了“為什么教”“教什么”“教到什么程度”,而且強化了“怎樣教”的具體指導。

可見,有效推進道德與法治課堂“教—學—評”一體化,是落實《教育部關于進一步加強新時代中小學思政課建設的意見》的需要,也是順應課程改革發展的具體體現。

(二)實踐背景

通過開展問卷調查、實地調研等方式,探尋推進初中道德與法治課堂“教—學—評”一體化所面臨的困難和挑戰,總結起來主要有以下幾個方面。

1.部分教師對“教—學—評”一體化的認知不深

筆者基于課程教學理論,制定了初中道德與法治課堂“教—學—評”一體化現狀調查問卷,并對賀州市平桂區的初中道德與法治教師展開問卷調查。

通過分析調查問卷第5小題的結果,筆者發現:教師對“教—學—評”一體化的認識選擇“不知道”的占了9.35%,選擇“有點了解”的占了65.89%,這說明大部分教師對“教—學—評”一體化的了解還較少,部分教師對“教—學—評”一體化還相當陌生。可見,初中道德與法治教師對“教—學—評”一體化的認知不深。

2.部分教師缺乏學科專業素養

賀州市平桂區共有初中道德與法治教師108名,其中只有32人是思想政治教育專業畢業的,有76人是從其他專業轉崗過來的。由于大部分初中道德與法治教師是由其他專業轉崗過來的,專業水平不高,對課程理念的把握不到位,對教材的解讀不夠深入,缺乏學科專業素養,嚴重制約了道德與法治課堂“教—學—評”一體化的進程。

3.部分教師對《課標》的解讀不到位

《課標》強調教材的整體邏輯思路構建,推崇大單元教學,注重知識的整合,強調“教—學—評”一致性。但當前部分教師還停留在知識層面的碎片化教學,沒有教材整體觀,不能準確解讀《課標》。

4.部分教師教學觀念陳舊

受傳統教學觀念影響,當前道德與法治課教學存在內容單一、方法陳舊、評價方式不合理等問題。部分教師沒有轉變教學方式和教學觀念,所采用的教法比較陳舊。

二、“研、訓、教、評一體”模式的內涵

筆者將學生道德與法治核心素養培育、教師專業化培養融為一體,探索構建了“研、訓、教、評一體”模式,以推進初中道德與法治課堂“教—學—評”一體化。這一模式將研究、培訓、教學和評價四個環節緊密結合起來,形成一個完整的教學研究體系。

“研”是該模式的核心,且貫穿始終。借助課題研究、教學研究,通過發現問題、分析問題、解決問題,將課題研究與課堂教學融為一體,促使教師提高教學水平和教學質量。

“訓”是推動“教—學—評”一體化的重要手段。通過開展中考備考研討、教師培訓等活動,轉變教師的教學理念,提高教師的專業素養和教學能力,使其更好地應對道德與法治課程的教學要求。

“教”是落實“教—學—評”一體化的直接途徑。教師不僅要傳授知識,而且要引導學生掌握學習方法、提升思維能力。同時,教師還要注重開展情感教育,幫助學生形成正確的人生觀和價值觀,落實立德樹人根本任務。

“評”是實現“教—學—評”一體化的保障。“評”不僅包括對學生學習效果的評估,而且包括對教師教學質量的評價。這種評價機制可以有效反饋學生的學習效果和教師的教學質量,為后續的教學活動提供參考。

“研、訓、教、評一體”模式既關注學生的學習效果,又關注教師的教學質量,在推動道德與法治課堂“教—學—評”一體化中起到積極的作用。

三、“研、訓、教、評一體”推進“教—學—評”一體化的策略

(一) 加強教師培訓,提升課標意識

通過開展中考備考研討、教師培訓等活動,提高教師對“教—學—評”一體化的認識,同時提高教師的專業素養和課標意識。

在中考備考研討活動中,從“教—學—評”一體化的視角分析歷年中考試題,認真研究考試政策、研判命題趨勢,以《課標》中的學業質量標準要求為方向進行復習。如筆者在2023年賀州市初中學業水平考試質量分析暨2024年備考研討活動中開展了以“基于課程標準視域的初中道德與法治命題趨勢分析”為主題的講座,對廣西統一中考命題的政策背景進行分析,讓教師明白中考命題改革與高考命題改革是同向同行的,那就是從知識立意走向素養立意,圍繞核心素養目標強化對基礎知識和關鍵能力的考查。同時,筆者通過解讀《課標》中第四學段的學業質量標準,引導師生依據《課標》教與學。

借助教師培訓活動,提升教師的思想意識和專業素養,深化課標意識。如在2022年平桂區中小學思政課教師全員培訓中,筆者開展了“基于道德與法治課程標準視域的‘教—學—評一致性”為主題的講座。筆者從《課標》解讀、基于核心素養的大單元教學設計、學業質量評價等角度,讓教師深刻領悟,如今倡導的大單元教學、項目式學習等都體現了《課標》視域下的“教—學—評”一體化。

(二)加強教學研究,促進《課標》落實

教育教學研究往往是建立在課堂實踐的基礎上的,通過開展教學研究和實踐,將定向研究和征集評比相結合,探索有效推進道德與法治課堂“教—學—評”一體化的策略。

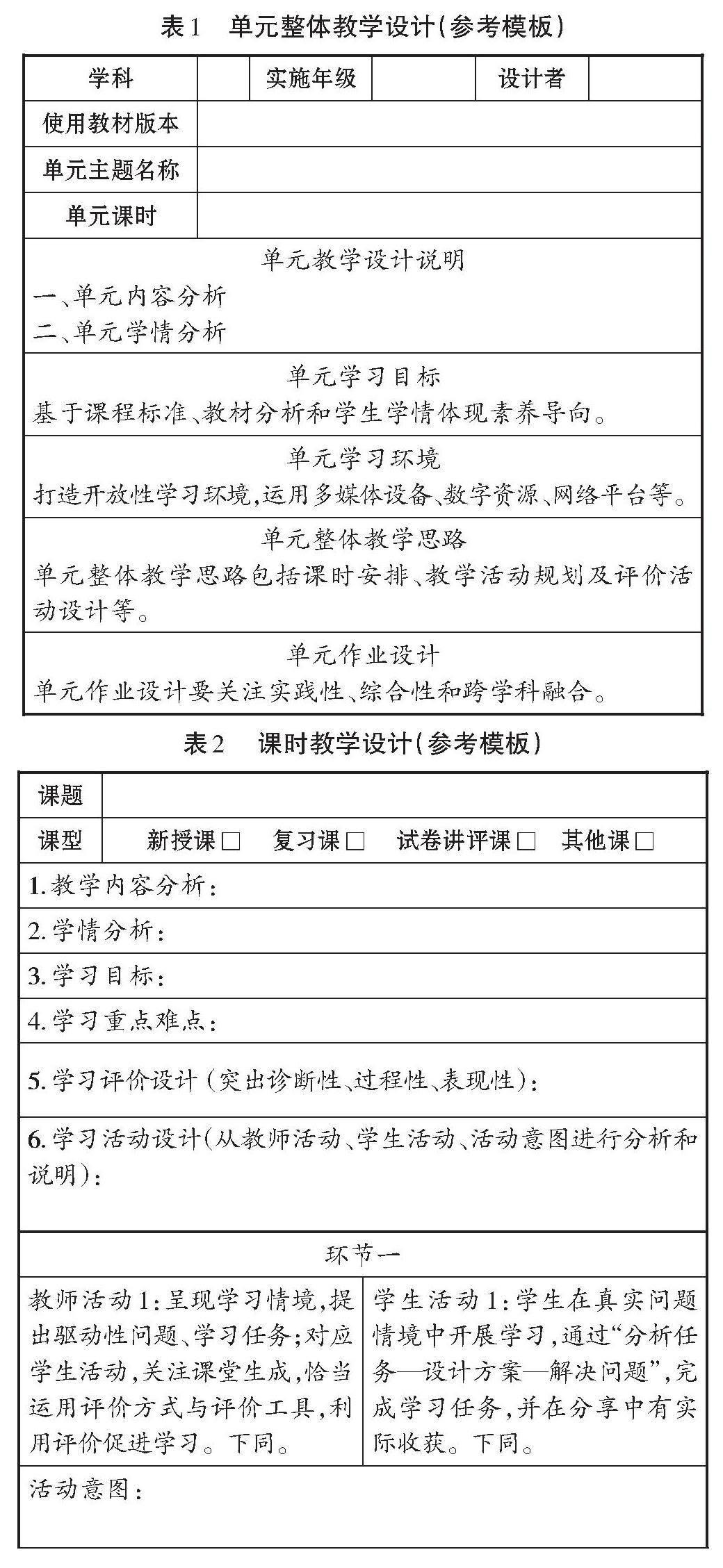

學校可通過組織開展初中道德與法治教師技能比賽、錄像課評比等活動,促進“教—學—評”一致性原則在課堂教學中落實。活動統一使用能體現“教—學—評”一體化的教學設計模板(見表1、表2)。

通過使用統一的教學設計模板,聚焦《課標》,將評價前置,使教師在教學設計過程中深度思考“為什么教”“教什么”“怎樣教”“教到什么程度”的現代課程的四大經典問題。通過團隊打磨課例的方式,形成體現“教—學—評”一致性的最佳教學方案,推動道德與法治課堂改革創新。

(三)多元化教學方式,增強課堂實效

《教育部關于進一步加強新時代中小學思政課建設的意見》指出,創新教師教與學生學的方式方法。初中道德與法治教師可運用案例式、體驗式、項目式等多種教學方法,應用八桂教學通等現代信息技術,激發學生的學習興趣;采用小組學習、合作探究、學生講述等課堂形式,用好學生身邊可知可感的生動事例和典型人物,將本土資源融入初中道德與法治課堂,充分調動學生參與初中道德與法治課的積極性、主動性。以鮮活的語言、真摯的感情,把道理講深、講透、講活,著力提升課堂教學實效。

如在教學九年級上冊中的“走向共同富裕”一課時,筆者采用項目式學習以及跨學科主題學習的方式,通過三個環節展開:環節一,學生采訪本地脫貧攻堅先進人物;環節二,學生到鄉村振興基地參觀、采訪;環節三,學生在課上展示自己在環節一、環節二中的學習成果,運用所學知識分析社會現象,理解全面深化改革的必要性,理解改革、發展、創新之間的內在邏輯關系。通過以上三個環節,培養學生勇于擔當的責任意識,引導學生為實現共同富裕貢獻自己的力量。本課教學緊扣《課標》要求,落實了學業質量標準,為推動“教—學—評”一體化提供了可參考的課程資源。

(四)完善評價方式,推動“教—學—評”一體化

評價不僅包括對學生學習效果的評價,而且包括對教師教學質量的評價。通過評價有效地反映學生的學習效果和教師的教學質量,為后續的教學活動提供參考。

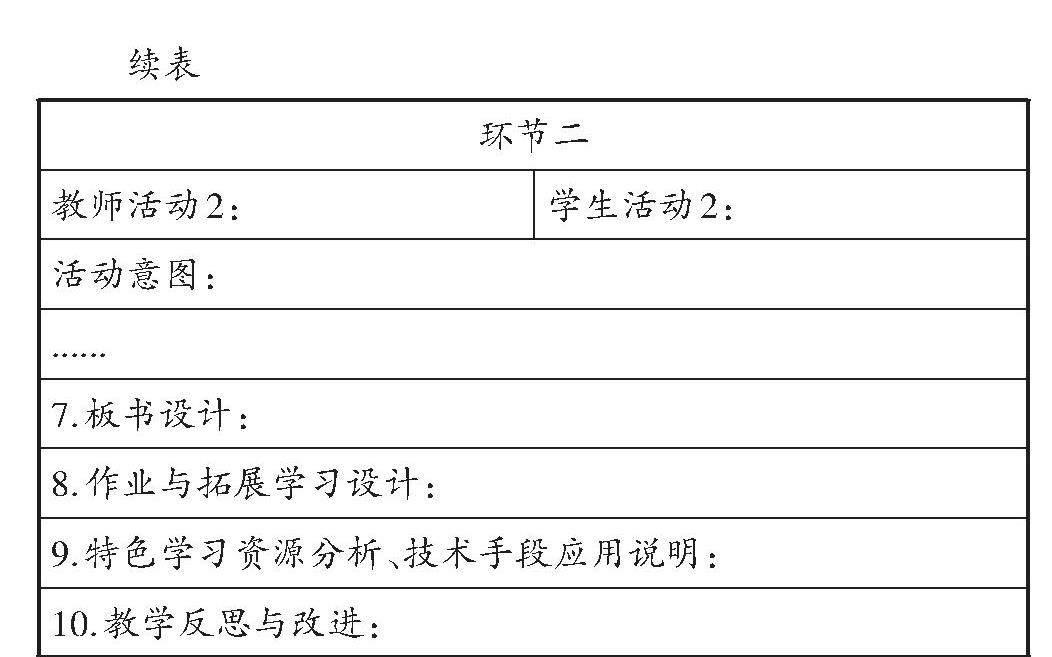

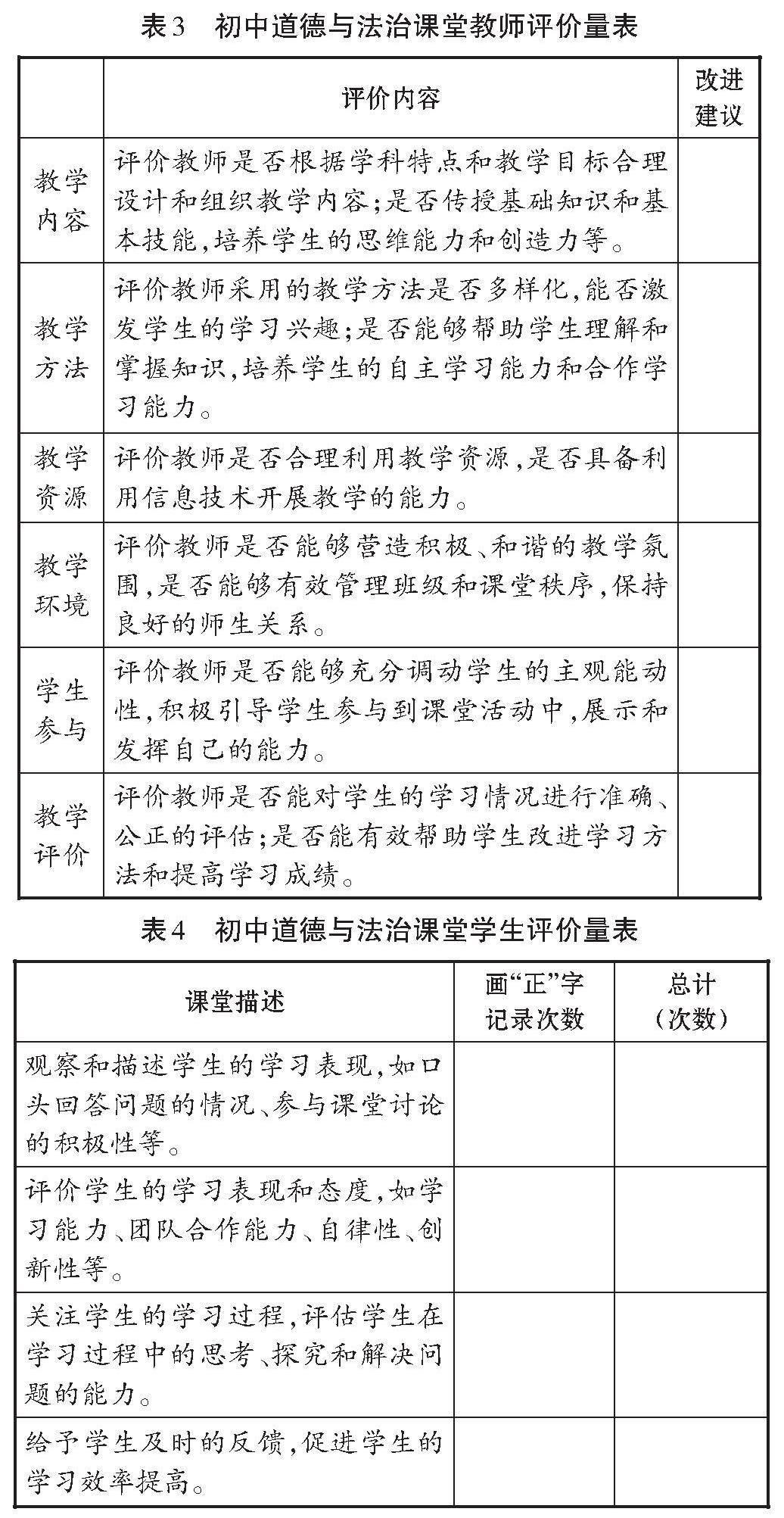

筆者從課堂觀察的視角制作了課堂評價量表(見表3、表4),探索初中道德與法治課堂教學評價的有效路徑,積極推動“教—學—評”一體化。

總之,“研、訓、教、評一體”有效推動了初中道德與法治課堂“教—學—評”一體化,推動了初中道德與法治課堂改革創新。

[?? 參? ?考?? 文?? 獻?? ]

[1]? 中華人民共和國教育部.義務教育道德與法治課程標準:2022年版[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]? 崔允漷,夏雪梅.“教-學-評一致性”:意義與含義[J].中小學管理,2013(1):4-6.

[3]? 肖龍海,管頤.新課堂:表現性學習與評估一體化[J].課程·教材·教法,2017(3):18-23.

(責任編輯 袁?? 妮)