行業背景高校工科開放式創新教學模式構建與實踐

王賢敏 趙偉 王旭 嚴梓榛 王昱博 李夢穎

基金項目:湖北高校省級教學改革研究項目“開放式創新教學模式的構建及在行業背景高校工科專業的實踐”(2022139);中國地質大學(武漢)教學改革研究項目“開放式創新教學模式的構建及在行業背景高校工科專業的實踐”(無編號)

第一作者簡介:王賢敏(1978-),女,漢族,福建泉州人,博士,教授,博士研究生導師。研究方向為遙感地學智能應用。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.19.011

摘? 要:為響應國家發展戰略新需求,響應國家對創新型人才與卓越工程師的時代需要,構建一種符合我國國情的開放式創新教學模式,通過教學方式開放化、教學資源多樣化、課程案例庫工程實用化、課程考核評價體系多元化“四化”體系,促進本科生學習以科技發展需求為導向,緊跟國家發展戰略和學科發展前沿熱點,切實提升學生的自主創新能力與工程實踐水平,在行業背景高校工科專業實踐中取得良好的成效,從而促進新工科復合型人才培養,應對未來新一輪科技革命。

關鍵詞:開放式創新;行業背景高校;新工科;創新型人才;復合型人才;卓越工程師

中圖分類號:G640? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)19-0042-04

Abstract: In order to supply the national demands in science and technology development and distinguished talent cultivation, this study establishes a novel open and innovation teaching model that meets the current national conditions. This model consists of 4 components: open teaching means, diverse teaching resources, engineered and practical teaching cases, and pluralistic assessment systems. This model aims at science and technology development requirements and focuses on national development strategies and discipline development frontiers and hot topics. It can improve undergraduates' independent innovative capability and engineering practice level. A good implement effect is achieved when this teaching model is applied in engineering majors of an industry background university. It promotes the cultivation of interdisciplinary talents in emerging engineering education for a new round of scientific and technological revolution.

Keywords: open innovation; industry background university; emerging engineering education; innovative talent; interdisciplinary talent; remarkable engineer

“國以才立、政以才治、業以才興”,國家科技創新力的根本源泉在于人才培養,創新型人才培養是國家、民族長遠發展的大計,是高等教育的根本任務和時代使命。開放式創新教學模式是我國高等學校教學質量與教學工程改革的重要趨勢,旨在激發學生的創新思維,提高學生的工程實踐能力和創新能力,培養創新型人才。? 一? 行業背景高校工科發展對開放式創新教學的急迫需求

開放式教學模式是近年來世界教育界關注的焦點。該教學模式于20世紀30年代由美國進步主義教育者提出[1],50年代在英國推行,70年代受到美國、日本和歐洲大學的關注,目前被許多發達國家運用于高等學校教學實踐中[2]。開放式教學意味著打破傳統的封閉教學體系,體現在教學中以學生為中心,旨在提升學生的創新精神和創造力[3]。代表性思想包括:羅杰斯的自由開放教學思想、OBE(成果導向教育)理念、Cohn的人本主義教學理論模型(開放課堂模型與課堂討論模型)和Spiro的建構主義教學模式(通達隨機教學與情景性教學)等[4-5]。

近年來,我國高校也逐漸開始重視開放式教學模式的構建和實踐,然而主要應用于實驗教學領域[6-8],鮮有針對行業背景高校工科專業的開放式教學模式研究,且如何將開放式教學模式與創新型人才培養深度融合,構建符合我國國情的開放式創新教學模式,是一個具有挑戰性的前沿問題。此外,高校教學模式中也存在以下瓶頸問題亟待突破和解決:①課堂教學方式單一,主要為教師授課;②教學資源單調,體現為線上資源利用不足,課程設計指定模型和軟件工具,未給予學生充分發揮創造的空間;③課程案例庫與社會生產實踐脫軌,實用化程度偏低;④課程考核評價體系欠完善,體現為教師打分的單一評價體系。以上瓶頸問題嚴重束縛了本科生創新思維和實踐能力的培養,導致本科生畢業后難以融入社會生產實踐,造成就業困難,嚴重制約了行業背景高校新工科的建設和發展。因此,為了適應行業背景高校工科專業發展和卓越工程師創新人才培養的重大需求,亟需構建一種適用于我國國情的開放式創新教學模式,并開展深入實踐探索。

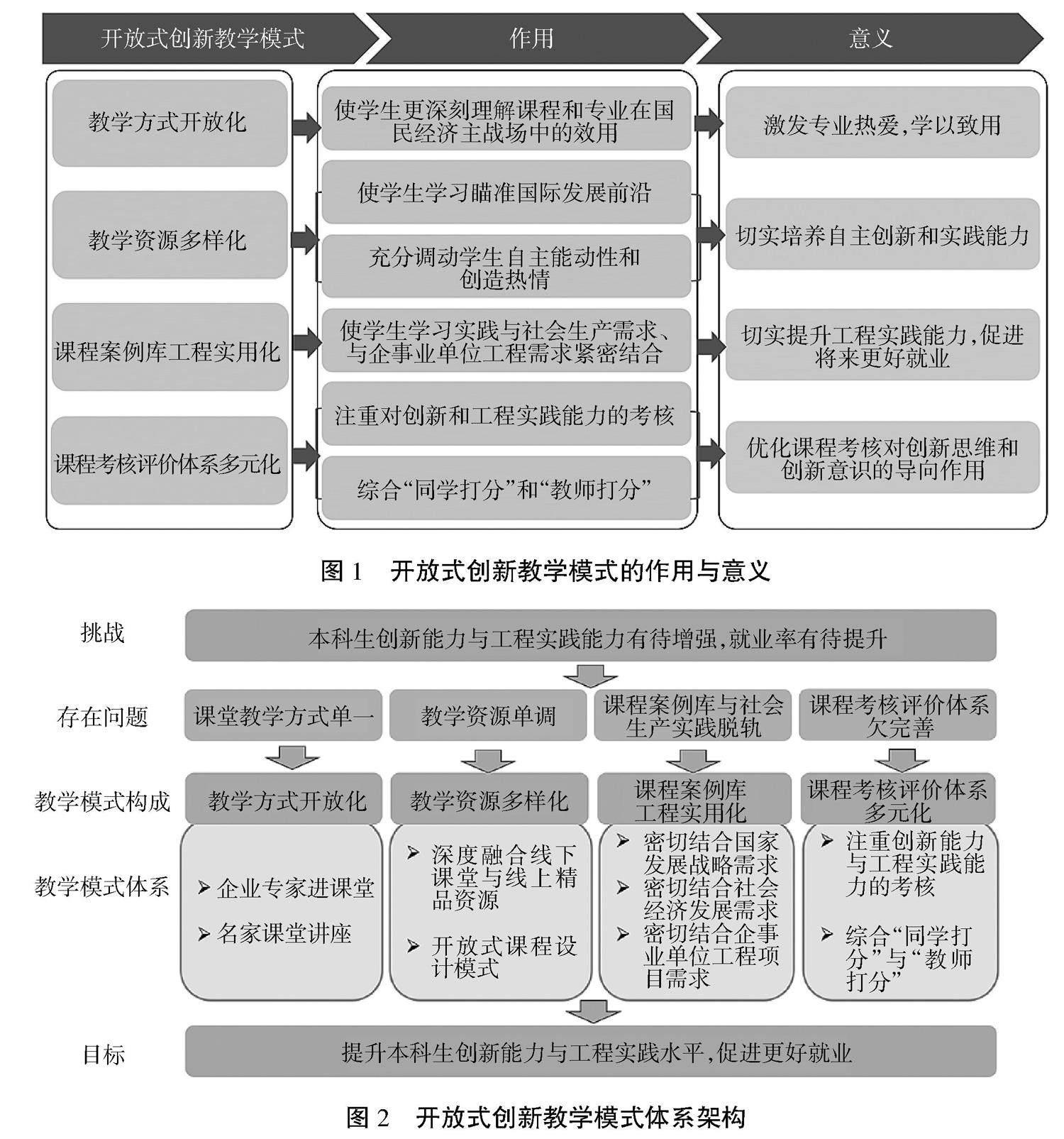

二? 開放式創新教學模式構建

針對目前本科教學模式中亟待突破和解決的問題,聚焦行業背景高校工科專業,本文構建了一種適用于我國國情的開放式創新教學模式(圖1),建立“四化”體系:教學方式開放化、教學資源多樣化、課程案例庫工程實用化和課程考核評價體系多元化,將學生從知識的被動接受者變為知識的主動建構者,在建構學生專業素養的同時,增強創新精神和創新思維,提升創新能力和工程實踐水平,促進更好就業。開放式創新教學模式的體系構成如圖2所示。

(一)? 教學方式開放化

目前本科生的課堂教學方式較單一,主要為教師授課,偏重理論教學,限制了知識來源的廣博性、豐富多樣性和工程實用性,學生常有困惑“學這門課、這個專業有什么用”“學這門課、這個專業對我將來發展有什么意義”,從而限制了學生的主觀能動性和創新積極性。

對教學方式進行擴展和開放,采用企業專家進課堂[9]和名家講座[10]方式,激發學生的學習熱情和創新意識。通過企業專家介紹社會生產實際需求,讓學生更深刻地理解課程和專業在國民經濟主戰場中的效用,堅定對專業的熱愛和學以致用的決心。通過與“名家”的思想交流,讓學生意識到創新思維對個人發展、科技進步和國家強盛的重要作用,自發自覺去創新,內化了創新精神的培養和追求。

因此教學方式開放化具有以下3點顯著優勢:①拓展和深化了知識來源的廣博性和工程實用價值;②深刻理解“學有何用”,堅定“學以致用”的信念;③將創新意識和創新精神內化為自身的精神追求,激發學生努力開拓、創新進取。

(二)? 教學資源多樣化

目前本科生課堂教學資源主要來源于書本,與線上精品資源結合有限,限制了本科生對學科最新前沿進展的了解,限制了對國家戰略發展方向的理解和把握。此外,在課堂教學和課程設計方面,教師往往指定采用單一的軟件工具,構建指定的某個模型,限制了學生創造力發揮的空間。

實施教學資源的多樣化,深度融合線上資源,除了中國MOOC、國家精品課程資源外,著重將“智慧地球大講壇”“科普視窗”“院士講壇”等精品線上資源融入線下課堂教學,例如,將國家正在全面推進的實景三維中國建設引入地學信息三維可視化專業主干課程,將最新的人工智能和深度學習算法框架引入地學信息處理方法、數據挖掘與大數據分析、Matlab語言及應用實踐等課程,促進本科生學習緊跟時代步伐,緊密結合國家發展戰略和學科發展前沿。此外,構建開放式課程設計范式,不指定軟件工具,不指定目標模型,而是由學生根據自己的興趣和需求,自主選擇和學習編程工具或軟件,自主創設感興趣的專業模型,給予學生充分的想象和發揮空間,充分調動學生自主能動性和學習熱情,激發學生創造熱情和興趣;并且,通過讓學生從查閱文獻、形成建模思路、學習建模軟件和編程工具、創建自己的課程模型到口頭報告交流,加深對課程的理論和實踐的認知,切實鍛煉和提升了學生的自主創新和實踐能力。

因此,教學資源多樣化具有以下2點顯著優勢:①促進本科生學習緊跟國家發展戰略和學科發展前沿熱點;②激發學生創造熱情和興趣,給予學生充分的創造發揮空間,切實提升自主創新和實踐能力。

(三)? 課程案例庫工程實用化

目前本科生課程案例庫主要來源于書本,側重理論知識,缺乏工程實用導向性,限制了本科生對社會生產需求、對企事業單位工程項目需求的認識,進而限制了本科生工程實踐能力的培養。

立足于產學研合作協同育人模式,密切結合社會生產需求和企事業單位的工程項目需求,建設完善課程案例庫[11],同時引導學生建立面向實際生產需求的具有實用價值的課程設計模型。以實際工程問題和工程項目為導向,能夠更好地培養學生的創新能力和解決工程問題的實踐能力,為學生將來就業打下更扎實的專業基礎。

以社會生產需求為導向的課程案例庫工程實用化具有以下2點顯著優勢:①使學生的專業學習不脫離實際生產需求和工程實踐,切實提升工程實踐能力和解決實際問題的能力;②所學以社會經濟發展需求、科技發展需求為導向,畢業后有望更快更好地融入企事業單位工作建設中,為今后更好就業奠定了扎實的工程實踐基礎。

(四)? 課程考核評價體系多元化

目前課程考核主要依據對知識點的掌握進行評分,不能很好地反映學生的創新和工程實踐能力,從而限制了學生的創新積極性。此外,課程打分來源于教師評分,單一來源評分在一定程度上限制了評價的科學性。

注重對學生創新能力和工程實踐能力的考核,制定評分項和相應的評分標準,完善課程考核評價機制。其中評分項主要包括:課程設計內容與學科前沿的相關性、設計模型的實用價值和應用前景、課程設計模型的功能完整性與自洽性、創新思維和解決實際問題的能力、軟硬件工具操作能力、對課程設計模型的改進和功能擴展是否具有建設性的想法。此外,課程打分來源于同學評分和教師評分的綜合。學生作為課程設計者,對其他同學的課程設計難度和復雜性、課程設計思路和數據來源有深刻的了解,因此引入同學打分,能夠保證課程評價的科學性和合理性,同時通過學生間的競爭心理,激發他們更積極主動地學習軟硬件工具,構建更完善的模型,提升創造力和實踐動手能力。

因此,考核評價體系多元化具有以下2點顯著優勢:①優化課程考核對創新思維和創新實踐能力培養的導向作用,提升創新和工程實踐能力;②引入同學打分機制,讓學生成為課程考核評價的主人翁,保證了課程評價的科學性和合理性,激發了學生的主觀能動性、競爭意識和創造性。

三? 特色與實踐成效

(一)? 特色

突破目前教學模式在培養學生自主創新和工程實踐能力方面的瓶頸問題,針對行業背景高校工科專業,構建了一種符合我國國情的開放式創新教學模式,在建構學生專業素養的同時,提升創新能力和工程實踐水平。

構建開放式創新教學模式的核心內涵是聚焦國家發展戰略和學科前沿熱點,緊密結合國民經濟主戰場需求,因此,有助于培養高水平復合型新工科人才,促進本科生更好就業。

(二)? 實踐成效

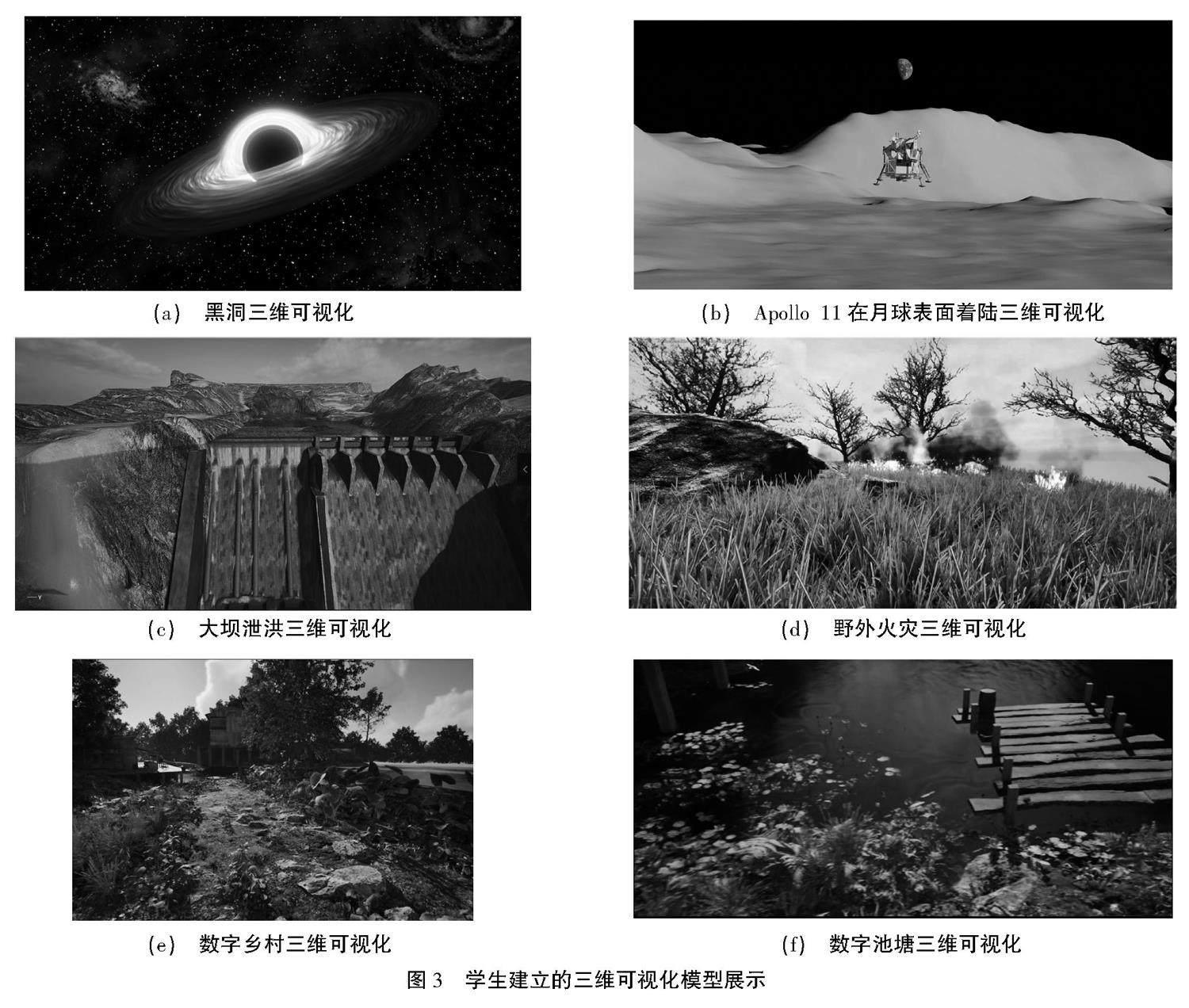

在我校地球信息科學與技術工科專業開展實踐,取得了良好的成效,激發了學生的學習熱情和興趣,提升了創新實踐能力。以地學信息三維可視化課程為例,通過開放式創新教學模式,學生深刻認識了地學三維建模的國際行業熱點和最新進展,理解了企事業單位在三維可視化方面的工程實踐需求,了解了地學領域大量的三維建模和可視化案例,對地學三維建模產生了濃厚的興趣。學生自主選擇IDL、ArcScene、3ds Max、Maya、EVS、CityEngine、Sketchup、Unity3D、3D Mine、Unreal Engine、Houdini、Lumion等建模工具建立了礦產儲量分布分析、地面沉降分析、洪水淹沒分析、地質災害演化分析、重金屬污染分析、地下開挖分析、地震動態模擬分析、地下水與水文地質分析、航天器發射著陸、數字地球和數字城市等面向多行業領域的三維可視化模型,并制作成可播放展示的視頻動畫。圖3為學生建立的三維模型與可視化分析視頻動畫案例截圖展示。

四? 結束語

本文構建了一種開放式創新教學模式,在行業背景高校工科專業取得了良好的實踐成效,可應用推廣到我國其他高校的各類工科專業,促進創新能力強、工程實踐能力強的新工科復合型人才培養,以適應國家發展戰略新需求,應對未來科技前沿新挑戰和新一輪科技革命。

參考文獻:

[1] 王麗,張建敏.卡爾·羅杰斯的自由開放教學思想評述及借鑒[J].繼續教育研究,2008(5):81-83.

[2] 黃向龍,劉明.開放式教學模式在過程裝備與控制工程專業的探索[J].教育教學論壇,2016(49):176-177.

[3] 吳冠華.新媒體環境下高校開放式教學模式初探——以《應用寫作》課程為例[J].現代報業,2023(1):163-165.

[4] 周超,顧丹丹.基于開放式教學理念的高校教學研究[J].教育與教學,2016(7):46.

[5] 閆茂德,朱禮亞,許唐雯.OBE理念下自動化一流本科專業課程教學改革與實踐[J].高教學刊,2024,10(5):7-11.

[6] 李春煥.開放式教學模式在“無機化學實驗”中的應用探究[J].安徽化工,2022,48(3):148-149,157.

[7] 史林,馬俊濤,劉利民.新型雷達裝備開放式教學模式改革研究[J].電氣電子教學學報,2021,43(6):13-15,51.

[8] 趙耀東,孟令君.遺傳學綜合性實驗開放式教學模式對本科生綜合能力的培養[J].中國教育技術裝備,2021(16):122-124,133.

[9] 王華.產教融合背景下企業專家進課堂的保障機制研究[J].勞動保障世界,2017(35):21-22.

[10] 王藝蒙.互聯網+背景下校園名家講座新形式探索——基于北京郵電大學經濟管理學院“世紀講壇”的思考[J].知識文庫,2019(11):71-72.

[11] 鄒濱,胡晨霞,馮徽徽,等.自然資源監測與分析課程教學案例庫建設與實踐[J].高教學刊,2022,8(31):962-965.