指向社會(huì)責(zé)任培育的OESQA單元教學(xué)實(shí)踐

作者簡(jiǎn)介:黃小斌,1987年生,廣西南寧人,碩士,高級(jí)教師,主要研究方向?yàn)橹袑W(xué)生物學(xué)教學(xué)、拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)。

摘 要:培育社會(huì)責(zé)任是高中生物學(xué)學(xué)科育人目標(biāo)之一。教師開展指向社會(huì)責(zé)任培育的OESQA單元教學(xué)可以分五步進(jìn)行,即以教學(xué)目標(biāo)為先導(dǎo)、以目標(biāo)評(píng)價(jià)為證據(jù)、以真實(shí)情境為主線、以問題解決為支架、以任務(wù)活動(dòng)為動(dòng)力。

關(guān)鍵詞:逆向教學(xué)設(shè)計(jì);單元整體教學(xué);OESQA教學(xué)策略;社會(huì)責(zé)任

中圖分類號(hào):G63 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):0450-9889(2024)11-0141-04

《普通高中生物學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版2020年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱《課程標(biāo)準(zhǔn)》)指出,為全面貫徹黨的教育方針、落實(shí)立德樹人根本任務(wù)、發(fā)展素質(zhì)教育的獨(dú)特育人價(jià)值,各學(xué)科基于學(xué)科本質(zhì)凝練了本學(xué)科的核心素養(yǎng),明確了學(xué)生學(xué)習(xí)了該課程后應(yīng)達(dá)成正確的價(jià)值觀[1]4。其中,培育社會(huì)責(zé)任是高中生物學(xué)學(xué)科育人的重要目標(biāo)之一,是高中生形成正確價(jià)值觀的重要途徑。

在高中生物學(xué)課堂中,教師常以講授的方式培養(yǎng)學(xué)生社會(huì)認(rèn)識(shí)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。培育社會(huì)責(zé)任的終極目標(biāo)不是培養(yǎng)一個(gè)“知善未必行善”的人,社會(huì)責(zé)任之“社會(huì)”屬性在說教的課堂中并未得到體現(xiàn)。如何在高中生物學(xué)課程中真正發(fā)展學(xué)生的社會(huì)認(rèn)識(shí)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí),是高中生物學(xué)課程育人亟待解決的問題。本文以逆向教學(xué)設(shè)計(jì)為基礎(chǔ),優(yōu)化指向社會(huì)責(zé)任培育的OESQA單元教學(xué)策略,以期有效達(dá)成培育社會(huì)責(zé)任的目標(biāo)。

一、從逆向教學(xué)設(shè)計(jì)到OESQA單元教學(xué)策略

(一)逆向教學(xué)設(shè)計(jì)概述

逆向教學(xué)設(shè)計(jì)由美國(guó)教育家格蘭特·威金斯(Grant Wiggins)和杰伊·麥克泰格(Jay McTighe)在《追求理解的教學(xué)設(shè)計(jì)》一書中提出,其流程依次分為3個(gè)階段:先確定教學(xué)目標(biāo),然后找到評(píng)估目標(biāo)是否達(dá)成的證據(jù),最后根據(jù)目標(biāo)與證據(jù)安排教學(xué)計(jì)劃[2]。逆向教學(xué)設(shè)計(jì)改變了傳統(tǒng)教學(xué)設(shè)計(jì)的流程,實(shí)現(xiàn)了“活動(dòng)導(dǎo)向的教學(xué)設(shè)計(jì)”向“教學(xué)目標(biāo)導(dǎo)向的教學(xué)設(shè)計(jì)”的轉(zhuǎn)變。

筆者在觀摩研討課時(shí)發(fā)現(xiàn),教師通常會(huì)安排豐富的教學(xué)活動(dòng)。究竟哪些活動(dòng)對(duì)達(dá)成教學(xué)目標(biāo)是有幫助的?教師該如何評(píng)判活動(dòng)的有效性?逆向教學(xué)設(shè)計(jì)為解決上述問題提供了思路。指向教學(xué)目標(biāo)的教學(xué)活動(dòng)才是有意義的教學(xué)活動(dòng),逆向教學(xué)設(shè)計(jì)保證了教學(xué)活動(dòng)始終服務(wù)于教學(xué)目標(biāo)達(dá)成,可為社會(huì)責(zé)任培育目標(biāo)的有效達(dá)成提供有效途徑。

(二)OESQA單元教學(xué)策略概述

社會(huì)責(zé)任是通過每節(jié)課、每項(xiàng)教學(xué)活動(dòng)逐步培養(yǎng)形成的[1]56,單元整體教學(xué)設(shè)計(jì)有助于社會(huì)責(zé)任培育有序進(jìn)行。社會(huì)責(zé)任是學(xué)生基于對(duì)生物學(xué)的認(rèn)識(shí),參與個(gè)人與社會(huì)事務(wù)的討論,作出理性解釋和判斷,解決生產(chǎn)生活問題的擔(dān)當(dāng)和能力[1]5。故指向社會(huì)責(zé)任培育的高中生物學(xué)課堂應(yīng)立足教學(xué)目標(biāo),圍繞學(xué)科知識(shí),為學(xué)生提供適宜的情境和必要的支架,讓學(xué)生在真實(shí)的實(shí)踐活動(dòng)中調(diào)用所學(xué)知識(shí)創(chuàng)造性地解決實(shí)際問題。

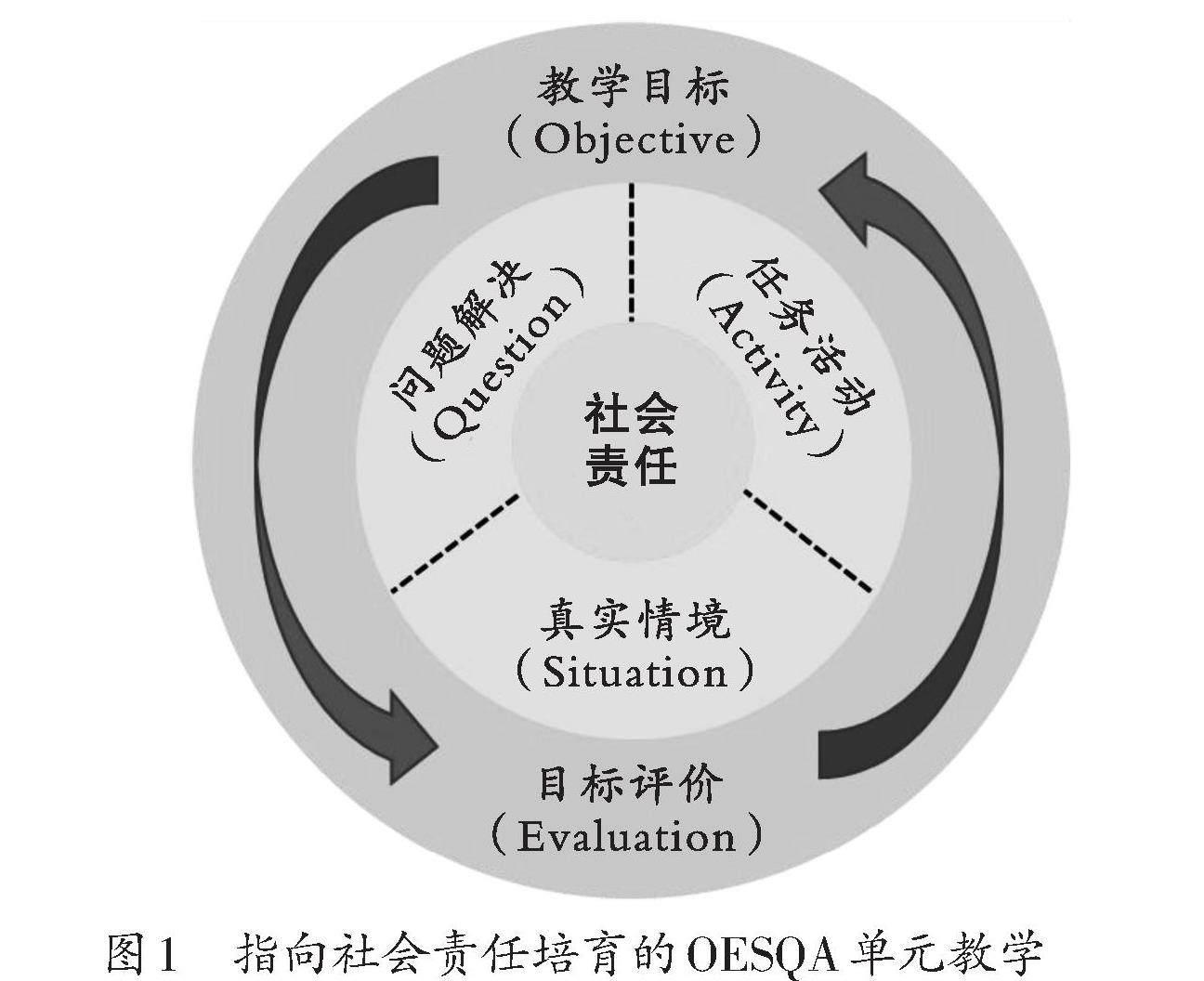

基于以上思考,筆者嘗試將逆向教學(xué)設(shè)計(jì)理論中的“根據(jù)目標(biāo)與證據(jù)安排教學(xué)計(jì)劃”階段進(jìn)一步細(xì)化為3步,將情境、問題和活動(dòng)的設(shè)計(jì)逐一落實(shí)并有機(jī)融合,讓學(xué)生在大情境中達(dá)成指向社會(huì)責(zé)任培育的單元學(xué)習(xí)目標(biāo),即將逆向教學(xué)設(shè)計(jì)原有的3個(gè)階段擴(kuò)充為5個(gè)階段:以教學(xué)目標(biāo)(Objective)為先導(dǎo),以目標(biāo)評(píng)價(jià)(Evaluation)為證據(jù),以真實(shí)情境(Situation)為主線,以問題(Question)解決為支架,以任務(wù)活動(dòng)(Activity)為動(dòng)力,簡(jiǎn)稱“OESQA單元教學(xué)策略”(如圖1所示)。

二、OESQA單元教學(xué)策略的內(nèi)涵及應(yīng)用舉例

(一)以教學(xué)目標(biāo)為先導(dǎo)

以教學(xué)目標(biāo)為先導(dǎo)的教學(xué)設(shè)計(jì),從學(xué)生的學(xué)習(xí)結(jié)果開始逆向思考[3]。根據(jù)《課程標(biāo)準(zhǔn)》的內(nèi)容要求和教材編寫邏輯,并結(jié)合學(xué)生現(xiàn)階段的認(rèn)知水平,教師要“以終為始”,確定學(xué)生在學(xué)習(xí)本單元后將達(dá)到哪些目標(biāo)、需要思考哪些基本問題來促進(jìn)這些目標(biāo)達(dá)成、要解決這些問題需要掌握哪些重要的知識(shí)和能力,這些是實(shí)施OESQA單元教學(xué)策略的重要任務(wù)。

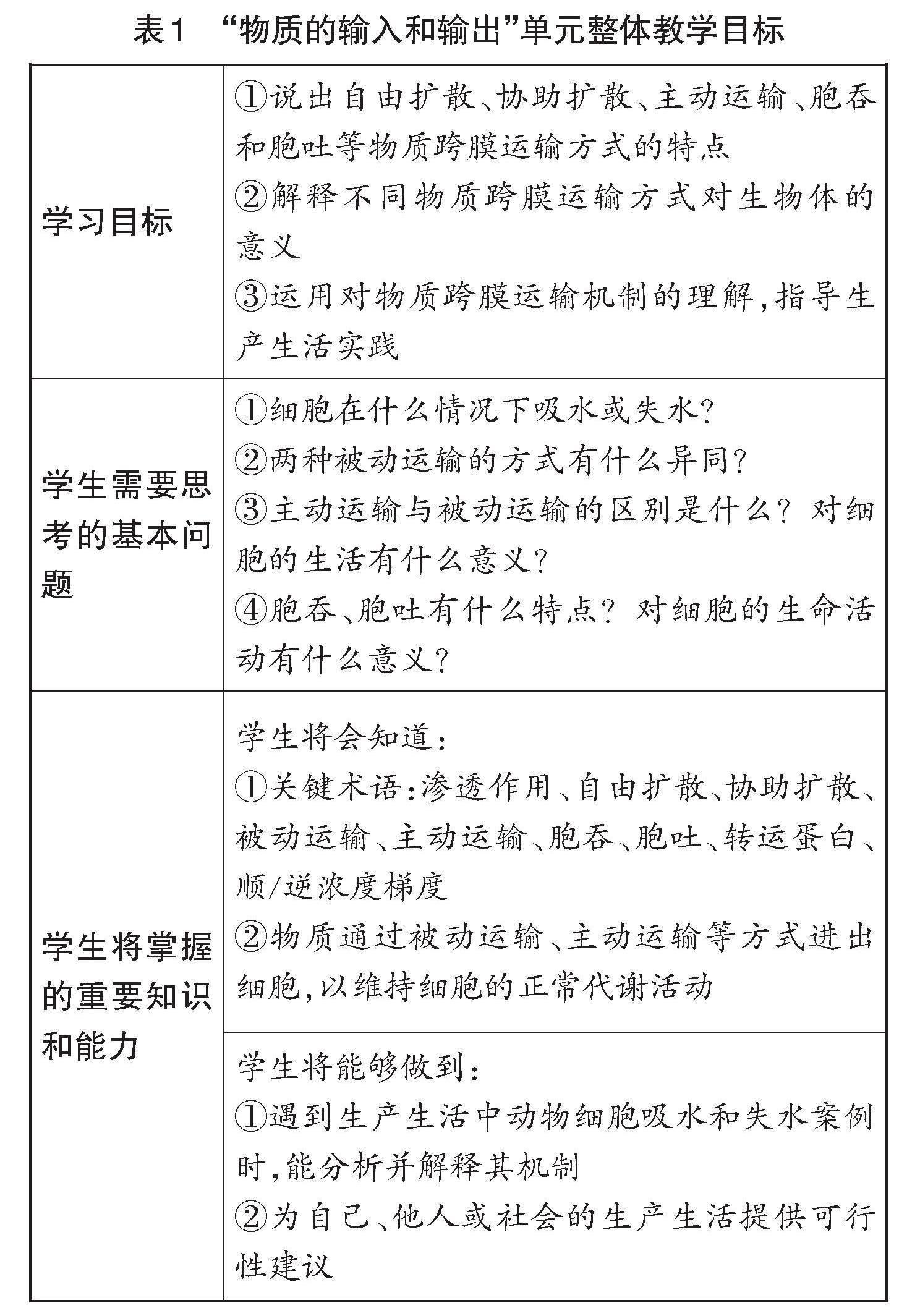

例如,在進(jìn)行“物質(zhì)的輸入和輸出”單元設(shè)計(jì)時(shí),根據(jù)《課程標(biāo)準(zhǔn)》中相關(guān)的重要概念、次位概念等內(nèi)容要求,以及“學(xué)生在前一個(gè)單元系統(tǒng)學(xué)習(xí)了細(xì)胞的結(jié)構(gòu),但對(duì)植物燒苗、根細(xì)胞選擇性吸收無機(jī)鹽、免疫細(xì)胞吞噬病原體等現(xiàn)象的機(jī)制還不完全了解”的學(xué)情,確定該單元的整體教學(xué)目標(biāo)如表1所示。

(二)以目標(biāo)評(píng)價(jià)為證據(jù)

評(píng)價(jià)是在一定的教育價(jià)值觀指導(dǎo)下,根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)用現(xiàn)代教育評(píng)價(jià)的一系列方法和技術(shù),對(duì)學(xué)生個(gè)體成長(zhǎng)發(fā)展情況進(jìn)行判斷的活動(dòng)[4]3。教學(xué)目標(biāo)是促進(jìn)核心素養(yǎng)落地的風(fēng)向標(biāo),而教學(xué)評(píng)價(jià)則是檢測(cè)核心素養(yǎng)是否達(dá)成的有效途徑。如何確定既定的教學(xué)目標(biāo)是否已經(jīng)達(dá)成?學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中核心素養(yǎng)達(dá)到了怎樣的層次?圍繞教學(xué)目標(biāo)開展教學(xué)評(píng)價(jià)是支撐教學(xué)目標(biāo)達(dá)成的有力證據(jù)。

教學(xué)評(píng)價(jià)按出現(xiàn)先后順序分類,可分為診斷性評(píng)價(jià)、形成性評(píng)價(jià)和終結(jié)性評(píng)價(jià)。其中,形成性評(píng)價(jià)又稱過程性評(píng)價(jià),是在教育教學(xué)活動(dòng)中,為調(diào)節(jié)和完善教學(xué)活動(dòng),提升教學(xué)效果而對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)和發(fā)展?fàn)顟B(tài)進(jìn)行的連續(xù)性評(píng)價(jià)[4]5。形成性評(píng)價(jià)因其具有及時(shí)性和持續(xù)性,可作為檢驗(yàn)教學(xué)目標(biāo)是否達(dá)成的重要標(biāo)準(zhǔn)和證據(jù)。教師可將評(píng)價(jià)目標(biāo)與教學(xué)目標(biāo)一一對(duì)應(yīng),列舉出學(xué)生在課堂中達(dá)成教學(xué)目標(biāo)而要完成的外顯行為和特征,以適當(dāng)?shù)母袷秸沓蓪W(xué)習(xí)檢查表[5]。學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中對(duì)照學(xué)習(xí)檢查表,強(qiáng)化或完善自己的學(xué)習(xí)行為,以達(dá)成發(fā)展社會(huì)責(zé)任素養(yǎng)的目標(biāo)。

(三)以真實(shí)情境為主線

華東師范大學(xué)崔允漷教授在《中國(guó)教育報(bào)》發(fā)表署名文章提到,新目標(biāo)要求教師提高教學(xué)設(shè)計(jì)的站位,從“知識(shí)點(diǎn)”上升到“能運(yùn)用知識(shí)做事即指向素養(yǎng)的課程單元”,這必然涉及教學(xué)方式的同步變革,其標(biāo)志是真實(shí)情境的介入與深度學(xué)習(xí)。真實(shí)情境是知識(shí)學(xué)習(xí)的載體,將知識(shí)指向社會(huì)生產(chǎn)生活實(shí)踐應(yīng)用,便于學(xué)生理解知識(shí)的內(nèi)涵;真實(shí)情境也是教學(xué)評(píng)價(jià)的載體,便于檢驗(yàn)學(xué)生是否能學(xué)以致用。

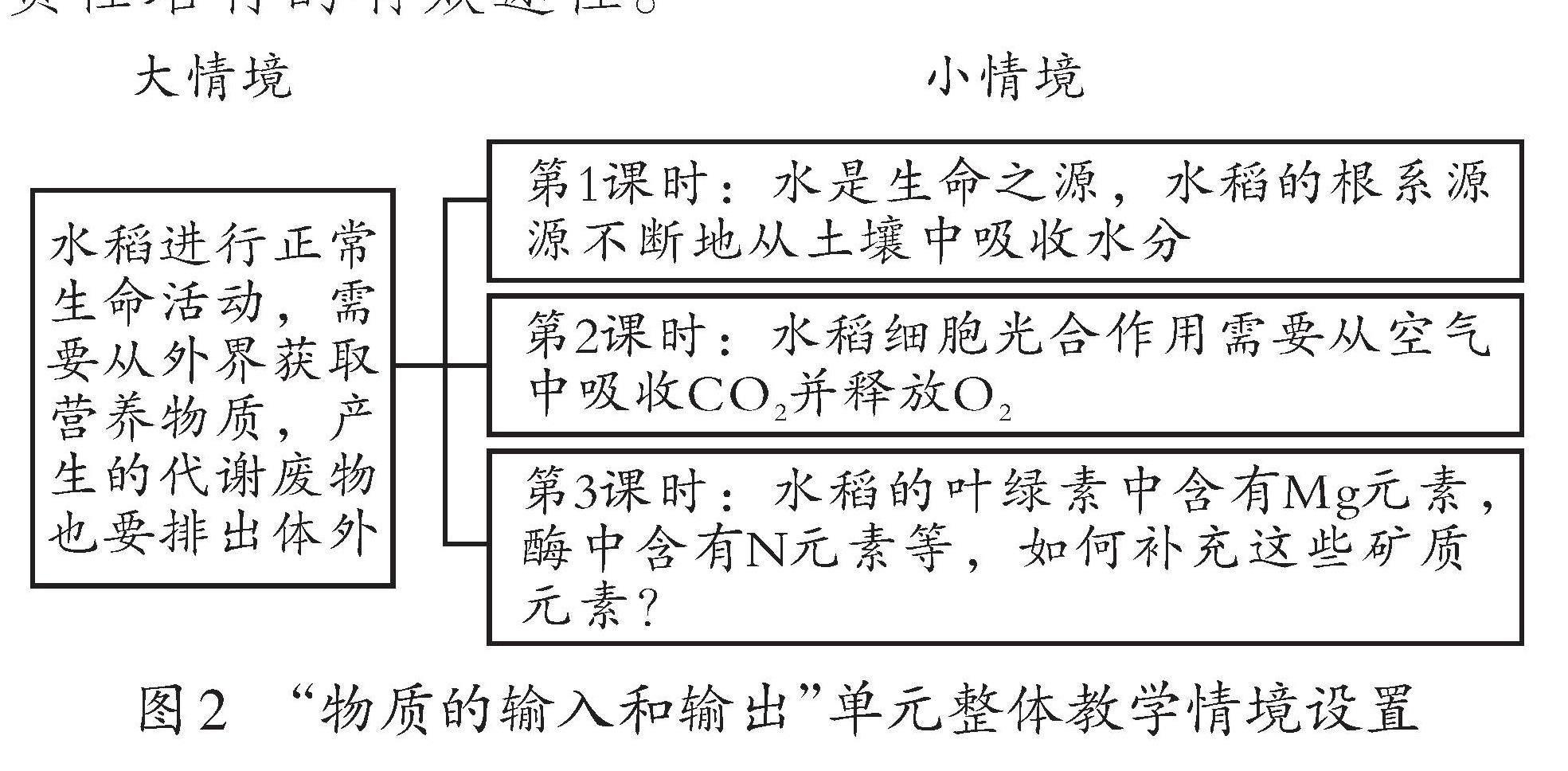

以“物質(zhì)的輸入和輸出”單元教學(xué)為例,教師以學(xué)生熟知的鄉(xiāng)土情境——賓陽(yáng)縣古辣村水稻種植這一主線貫穿整個(gè)單元教學(xué),每個(gè)課時(shí)又以若干個(gè)相關(guān)的小情境串聯(lián)起來(如圖2所示),共同輔助學(xué)生學(xué)習(xí)被動(dòng)運(yùn)輸、主動(dòng)運(yùn)輸?shù)任镔|(zhì)跨膜運(yùn)輸方式。以真實(shí)情境為主線實(shí)施課堂教學(xué),讓知識(shí)融入社會(huì)生活情境中,也讓知識(shí)最終能回饋社會(huì)生活,是滲透社會(huì)責(zé)任培育的有效途徑。

(四)以問題解決為支架

以問題解決為支架是指教師通過設(shè)置一個(gè)個(gè)富有挑戰(zhàn)性的遞進(jìn)的問題,引導(dǎo)學(xué)生在解決問題的過程中實(shí)現(xiàn)核心素養(yǎng)的進(jìn)階發(fā)展。設(shè)計(jì)問題的步驟如下:第一步,圍繞單元學(xué)習(xí)主題和大情境設(shè)置一個(gè)統(tǒng)領(lǐng)單元學(xué)習(xí)的核心問題;第二步,將核心問題拆解成若干個(gè)一級(jí)子問題,每個(gè)課時(shí)解決一個(gè)一級(jí)子問題;第三步,根據(jù)最近發(fā)展區(qū)理論,在每個(gè)課時(shí)中設(shè)置若干個(gè)具有梯度的二級(jí)子問題、三級(jí)子問題等,為學(xué)生提供學(xué)習(xí)的支架。所有的子問題都應(yīng)從屬于上一級(jí)的問題,最終指向單元核心問題的解決[6]。

以“物質(zhì)的輸入輸出”教學(xué)為例,教師設(shè)置了如表2所示的單元教學(xué)問題網(wǎng)絡(luò)支架(節(jié)選)。學(xué)生在教師提供的真實(shí)情境中,運(yùn)用所學(xué)的“物質(zhì)輸入和輸出”知識(shí)解決家鄉(xiāng)水稻種植過程中面臨的一系列真實(shí)問題,不僅能將生物學(xué)知識(shí)和原理內(nèi)化為學(xué)科思維和品質(zhì),還能將其遷移到生產(chǎn)生活的方方面面,凸顯學(xué)生的主體地位和知識(shí)的社會(huì)價(jià)值,激發(fā)學(xué)生的社會(huì)責(zé)任與擔(dān)當(dāng)意識(shí)。

(五)以任務(wù)活動(dòng)為動(dòng)力

《課程標(biāo)準(zhǔn)》提到“教學(xué)過程重實(shí)踐”,強(qiáng)調(diào)學(xué)生學(xué)習(xí)的過程是主動(dòng)參與的過程,在任務(wù)活動(dòng)中運(yùn)用科學(xué)觀點(diǎn)、知識(shí)、思路和方法,探討或解決現(xiàn)實(shí)生活中的某些問題[1]2。教師可以將教學(xué)目標(biāo)隱藏于任務(wù)活動(dòng)中,通過活動(dòng)參與和任務(wù)解決引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)知識(shí)、習(xí)得技能、獲得情感體驗(yàn)。任務(wù)活動(dòng)設(shè)計(jì)要考慮整體性,以教學(xué)目標(biāo)的整體設(shè)計(jì)為依據(jù)統(tǒng)籌安排整個(gè)單元的任務(wù)活動(dòng)。各個(gè)任務(wù)活動(dòng)之間要有內(nèi)在聯(lián)系,以形成單元教學(xué)活動(dòng)的統(tǒng)一,有效達(dá)成單元活動(dòng)的目標(biāo)[7]。

在“物質(zhì)的輸入和輸出”單元教學(xué)過程中,教師通過三個(gè)具有連續(xù)性的課時(shí)任務(wù)(如下頁(yè)表3所示),將知識(shí)、情境、問題有效連接,每個(gè)課時(shí)任務(wù)又分解為3至4個(gè)相關(guān)聯(lián)的活動(dòng)。活動(dòng)的形式包括閱讀、看視頻、觀察演示實(shí)驗(yàn)、舉例說明、資料分析、繪制表格歸納、建模、實(shí)驗(yàn)等,既提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,又凸顯了學(xué)生的主體地位,更讓學(xué)生感受到了知識(shí)、技能、應(yīng)用的一致性,從而勤于學(xué)習(xí),勇于實(shí)踐,樂于奉獻(xiàn),有效達(dá)成了培育社會(huì)責(zé)任的目標(biāo)。

三、OESQA單元教學(xué)策略培育社會(huì)責(zé)任的成效與展望

(一)OESQA單元教學(xué)策略實(shí)施成效

崔允漷等人認(rèn)為,判斷教—學(xué)—評(píng)一致性是否達(dá)成的依據(jù)就是教學(xué)、學(xué)習(xí)與評(píng)價(jià)是否都圍繞共享的目標(biāo)展開[8]。為了在高中生物學(xué)課堂中更好地落實(shí)社會(huì)責(zé)任素養(yǎng)培育,教師采用基于逆向教學(xué)設(shè)計(jì)的OESQA單元教學(xué)策略:以社會(huì)責(zé)任核心素養(yǎng)培育目標(biāo)為導(dǎo)向“教”,將“評(píng)”前置使之成為與教學(xué)目標(biāo)相匹配的支撐證據(jù),再根據(jù)評(píng)價(jià)的具體內(nèi)容選擇情境、問題、活動(dòng)有效組織“學(xué)”,實(shí)現(xiàn)教—學(xué)—評(píng)一體化,真正發(fā)揮生物學(xué)課程的育人功能。

從2021年進(jìn)入新一輪高中課程改革開始,南寧市第三中學(xué)生物學(xué)教研組通過探索和實(shí)施OESQA單元教學(xué)策略,幫助學(xué)生激趣、求知、實(shí)踐、感悟。學(xué)生在形成性評(píng)價(jià)中表現(xiàn)良好,可見社會(huì)責(zé)任素養(yǎng)的培育是有效的。組內(nèi)教師還將該策略推廣到校外,積極參加南寧市“品質(zhì)教研 深耕課堂”主題教研活動(dòng),并赴橫州市、賓陽(yáng)縣、大新縣、南丹縣和欽州市等地開展教師培訓(xùn)與交流活動(dòng)。組內(nèi)教師參加各級(jí)各類課堂教學(xué)比賽,先后有3人獲自治區(qū)級(jí)一等獎(jiǎng)、6人獲市級(jí)一等獎(jiǎng)。

(二)OESQA單元教學(xué)策略研究展望

實(shí)施OESQA單元教學(xué)策略的過程中也面臨著一些問題:《課程標(biāo)準(zhǔn)》將學(xué)業(yè)質(zhì)量分為四個(gè)不同的層級(jí),如何控制好情境的復(fù)雜程度、問題結(jié)構(gòu)的完整度、活動(dòng)的行為要求層次,使它們與對(duì)應(yīng)層級(jí)的學(xué)業(yè)質(zhì)量相匹配?由于單元設(shè)計(jì)持續(xù)周期較長(zhǎng),涉及的情境、問題、活動(dòng)多,教學(xué)過程難免會(huì)碰到阻礙甚至被迫中斷,如何處理好教學(xué)進(jìn)度與教學(xué)時(shí)間不足之間的矛盾?

在今后的OESQA單元教學(xué)策略探究過程中,我們將進(jìn)一步關(guān)注情境、問題、活動(dòng)與預(yù)期教學(xué)目標(biāo)之間的一致性,在不同的單元、學(xué)期內(nèi)有計(jì)劃地發(fā)展學(xué)生的社會(huì)責(zé)任素養(yǎng);在目標(biāo)評(píng)價(jià)階段,考慮學(xué)生可能存在的錯(cuò)誤前概念和技能障礙,并通過實(shí)施過程性評(píng)價(jià),在預(yù)留的時(shí)間內(nèi)及時(shí)調(diào)整,提高單元教學(xué)的有效性。

參考文獻(xiàn)

[1]中華人民共和國(guó)教育部.普通高中生物學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版2020年修訂)[M].北京:人民教育出版社,2020:2+4+5+13+56.

[2]李成廣.UbD理論:追求理解、逆向的教學(xué)設(shè)計(jì):以人教版生物學(xué)教材七年級(jí)下冊(cè)“人體的營(yíng)養(yǎng)”為例[J].中小學(xué)教材教學(xué),2017(10):74-76.

[3]格蘭特·威金斯,杰伊麥·克泰格.追求理解的教學(xué)設(shè)計(jì)(第二版)[M].閆海冰,等譯.上海:華東師范大學(xué)出版社,2021:15.

[4]李玉芳.如何進(jìn)行學(xué)生評(píng)價(jià)[M].上海:華東師范大學(xué)出版社,2014:3+5.

[5]羅伯特·桑代克,特雷西·桑代克-克萊斯特.教學(xué)評(píng)價(jià):教育和心理學(xué)中的測(cè)量與評(píng)估[M].方群,等譯.北京:商務(wù)印書館,2018:345.

[6]李秋石,孫悅.高中生物學(xué)問題導(dǎo)向?qū)W歷案設(shè)計(jì):以“DNA的結(jié)構(gòu)”一課為例[J].中學(xué)生物教學(xué),2023(5):39-42.

[7]上海市教育委員會(huì)教學(xué)研究室.中學(xué)生命科學(xué)單元教學(xué)設(shè)計(jì)指南[M].北京:人民教育出版社,2018:32.

[8]崔允漷,雷浩.教—學(xué)—評(píng)一致性三因素理論模型的建構(gòu)[J].華東師范大學(xué)學(xué)報(bào)(教育科學(xué)版),2015(4):15-22.

注:本文系廣西教育科學(xué)規(guī)劃2021年度新高考背景下廣西普通高中教學(xué)與管理改革實(shí)踐研究專項(xiàng)課題“新高考選課走班背景下學(xué)科教學(xué)提質(zhì)增效的實(shí)踐研究”(2021ZJY859)的研究成果。

(責(zé)編 劉小瑗)