網絡涉警輿情熱點的總體特征與引導策略研究

干雨楠

摘 要:公安機關身處基層一線,與人民群眾接觸頗多,因而其相關負面報道更容易引發網絡涉警輿情。網絡涉警輿情熱點是指網絡上具有較大影響、能夠引起較大關注,并可能輻射到社會多個層面的涉警輿情。規范引導和處置網絡涉警輿情,對于促進新時代公安工作以及推動社會和諧穩定具有十分重要的意義。對此,本文分析了涉警輿情熱點的總體特征,并提出相應的輿情引導策略,旨在為公安機關科學、規范處置涉警輿情提供理論參考。

關鍵詞:網絡涉警輿情熱點;總體特征;引導策略;公安機關

中圖分類號:G206;D631.1 文獻標識碼:A 文章編號:1672-8122(2024)06-0027-05

一、緒 論

(一)研究背景

習近平總書記強調,“網絡安全和信息化是事關國家安全和國家發展、事關廣大人民群眾工作生活的重大戰略問題。”[1]公安機關是中國特色社會主義的建設者和捍衛者,肩負著社會治理和網絡維穩的重要職責。隨著自媒體與短視頻平臺的出現,網絡涉警輿情呈現出頻發態勢,這不僅要求公安機關對輿情特征進行總體把握,還要求公安機關不斷強化自身的輿情引導能力,積極提升公安隊伍形象、凈化互聯網環境,進而穩定民心。因此,本文聚焦網絡涉警輿情熱點的總體特征和公安機關的輿情引導策略,進行深入系統的分析與研究,旨在為公安機關科學、規范、有效處置涉警輿情提供理論參考。

(二)概念界定

網絡涉警輿情熱點是指在網絡上具有較大影響、能夠引起較大關注,并可能輻射到社會多個層面的涉警輿情。其具有三個特點:一是在網絡上發生、發酵,并成為社會熱點新聞,具有較大影響。二是社會關注度較高,在各種媒體上引發廣泛討論,并延伸到社會各個領域。三是輻射效應較大,不僅局限于言論、輿論討論范圍,甚至可能進入決策領域;不僅是經濟權利、社會沖突和個體行為等方面的直接表現,甚至會影響到政治體制、法律、道德等各個層面,激起“風暴性系列反應”。

(三)構成要素

網絡涉警輿情實質上是社會各界針對有警務人員參與的事件,在網絡平臺上公開作出的觀點的總和。李小波認為,“涉警輿情是指社會各互動群體以網絡為主要媒介,針對有警方卷入的事件展開討論后所形成的總體性評價。”[2]基于此,本文認為,由公安機關介入的突發事件是輿情產生的“原材料”,網絡各類社交平臺是事件發酵和輿情傳遞的“催化劑”,具有主觀意識的社會公民是產生輿情的直接“來源”。因而,網絡涉警輿情由主體(人民群眾)、客體(警方)和媒介(媒體)三大要素共同構成。

二、網絡涉警輿情熱點的總體特征

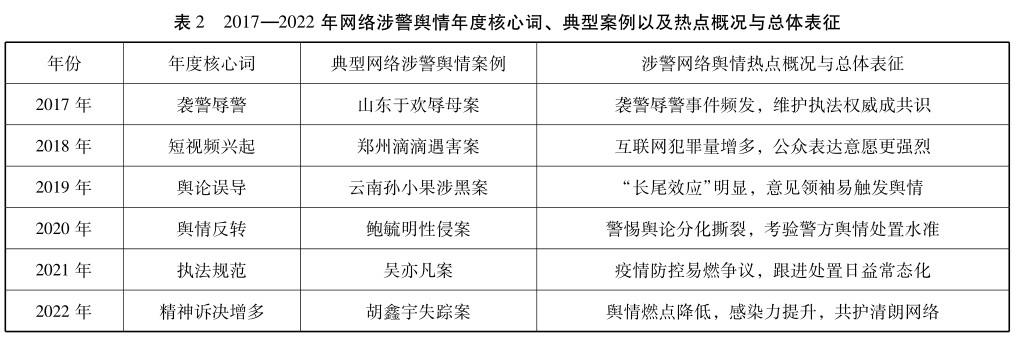

本文根據2017—2022年法治網、人民網輿情中心有關涉警輿情的統計資料,結合筆者的實地調研并查閱相關專著,對黨的十九大以來每年發生的熱點涉警輿情事件進行了分類和梳理,總結出若干網絡涉警輿情熱點的典型特征;同時,運用NVivo12軟件展開詞頻分析,制成2017—2022年網絡涉警輿情熱點詞云圖(如圖1所示),繪制表2分析了2017—2022年每年網絡涉警輿情的核心熱點、典型案例與特征表現,旨在有針對性歸納和把握其總體特征,并為闡述輿情引導策略奠定理論基礎。所得結果如下:

(一)“兩微一端”與短視頻成為網絡涉警輿情的主要信源

1.微信、微博逐漸成為網絡涉警輿情熱點的主要信源

當前,“兩微一端”和各新媒體平臺已成為網絡涉警輿情的主要信源,具備良好的策劃和傳播能力,其輿情引爆力不容忽視。近年來的政法類輿情統計數據顯示,報紙、廣播、電視、網絡媒體的輿情首發信息源約占總媒體的47%,許多微信、微博爆料的內容經過新聞媒體干預,快速發酵并形成熱點輿情[3]。比如,鮑毓民涉嫌性侵“養女”案件,由受害人微博爆料或微信朋友圈發酵,再由媒體持續追蹤報道后逐漸成為網絡爆點,吸引了大量網民關注,而傳統新聞媒體依托介質載體,其信息傳遞成本較高,故逐漸淡出輿情來源的主要行列。

2.短視頻成為網絡涉警輿情傳播的新興“策源地”與“主戰場”

當前,網絡涉警輿情傳播方式由文字報道逐漸轉向視頻、圖片等多媒體形式。“快手”“抖音”等短視頻平臺的興起,短期內吸引了大批年輕用戶。因短視頻信息大多具有較強的視覺沖擊效果,在“人人都是自媒體”的今天,成為人們維護自己權益的方式,也成為監督警方執法的途徑之一。比如,鄭州空姐“滴滴打車遇害”案,因相關視頻片段被不斷剪輯傳播,導致不明真相的網民“吃瓜”轉發并帶動輿情熱度飆升。短視頻憑借錄制成本較低、傳播途徑多元等優勢,為輿情發酵提供了載體。同時,一些不法分子為牟利、擴大影響力,在視頻中斷章取義甚至虛構事實,導致相關視頻在短期內引起了大量關注,從而誘發涉警輿情。

(二)基層民警執法成為網絡涉警輿情熱點區域

1.公安一線民警在執法過程中容易誘發網絡涉警輿情

原發輿情事件中,基層民警是否依法依規行使職權是涉警輿情滋生的溫床。警方執法過程是否規范、是否重視當事人權益,以及行為的合法性、道德倫理和處置態度等都是輿情事件中公眾關注的焦點。比如,在張磊槍殺村民案中,由于民警執法不規范甚至違規執法,引發社會關注并形成負面網絡涉警輿情。此外,隨著近年來我國“掃黑除惡”專項斗爭的持續開展,公安機關部分人員因違反廉政紀律,或充當黑惡勢力“保護傘”而被揭發,也可能造成網絡涉警輿情事件,云南孫小果涉黑案就是典型例證之一。

2.突發類、群體性事件常常伴隨網絡涉警輿情

網絡涉警輿情多因公安民警對短時突發類或爭議類案件處置不當而產生,需要公安機關及時進行干預。在官方發聲前,此類案件通常伴生網民的負面言論,這給輿情發酵提供了一定的時間和空間。比如,山西討薪案就體現了爭議性案件對輿情的影響,因王文軍用腳將討薪農婦頭發死死踩住近一個小時,導致該農婦身亡,王文軍面對圍觀群眾的質疑采取漠視態度,放任群眾錄像并斷章取義上傳“打人片段”,經媒體催化報道后引爆輿論場,最終被輿論聲討。此類案件因具有特殊的議題燃點,容易快速演化為網絡輿情熱點,究其根源,在于人民對警察執法規范和公眾利益相關問題的關注和共鳴。

(三)跨系統、跨層級,加劇了網絡涉警輿情的復雜性

1.跨警種、跨系統、跨層級使網絡涉警輿情主體多樣化

涉警輿情矛頭多指向公安機關,輿情多層級、跨系統的特性顯著。基層民警作為涉事主體,由于接觸人員密集、處理事務繁雜、特殊狀況頻發、風險性較大等因素影響,容易被卷入涉警輿情事件中;政府、司法等機關在一定程度上也會參與涉警輿情的處置,比如“譚松韻母親被撞身亡案”、河北唐山“燒烤店打人案”等輿情,均覆蓋了公、檢、法等多個系統。此外,就網絡涉警輿情事件發生地等級而言,區縣級和地市級事件仍然占據主體部分,但是,絕大部分涉警輿情的回應需逐級上報,甚至更高層介入,這也體現了輿情跨層級、多元化的特點。

2.不穩定性、風險性大、破壞力強,凸顯了網絡涉警輿情的復雜性

網絡涉警輿情的風險性和危害性強,其形式復雜且演變規律不穩定。輿情事件通常都有實際發生的案件作為依托,因而具有一定的客觀性。但是,面對涉警輿情事件時,由于受各類主客觀因素共同影響,以及公安機關主體的特殊性,容易導致部分網絡輿論缺乏理性、趨于情緒化。一些不法分子趁機挑撥離間,加之不了解真相的公眾跟風散布各種攻擊、詆毀等言論,通過網絡發酵,進而導致了十分復雜、惡劣的社會影響。

(四)引爆時間加速,燃點低、延燒快

1.網絡涉警輿情的突發性強、引爆時效短,且燃點低

大多數網絡涉警輿情具有低燃點特性,熱度會快速達峰。現階段,隨著經濟的不斷發展,社會矛盾逐漸突出,并且社交平臺的普及和信息傳播速度加快,導致輿情爆發時間不斷縮短。因人民警察特殊的職業性質,以及部分公眾有意曲解原發案件情況或者產生情緒化傾向,使得網絡輿情的導火索容易被引燃,而此類危機的規模與突發性通常是很難預料的[4]。比如廣西賀州交警當街持棍擊倒電動車事件,視頻被曝光后立刻引爆輿論場,輿論矛頭直指涉事警察的暴力行為,網民要求官方嚴肅處理、質疑警察執法規范等議題也迅速成為輿論焦點,熱度迅速攀至榜首。

2.未完整回應的網絡涉警輿情事件潛在危害性更大,輿情延燒、復燃更快

公安機關未閉環處理的網絡涉警輿情事件容易再度復燃,且具有較大的潛在危險性。網絡涉警輿情的時效性延長且具有相關性,導致延燒、復燃更快。比如廣西百香果少女案,一審后已經逐漸淡出公眾視野,卻因二審死刑改判為死緩而遭到輿論聲討,并再次掀起新的輿論風波。如今網絡熱點眾多,網民很難對某一事件保持較長時間的興趣和關注,這導致大多數網絡涉警輿情熱度在一段時間過后會逐漸冷卻。然而,網絡涉警輿情具有較強的延燒性和關聯性,具有相似性質的涉警輿情事件可能會讓原本已經穩定的輿論再次沸騰起來,并再次進入潛伏期。

3.輿情周期波動、反轉復燃成熱點趨勢,案件真相難辨

輿情熱點周期頻繁波動并反轉于大眾視野之中,使得案件真偽撲朔迷離。輿情反轉是指輿情發展常態化過程的異化,導致公眾對于案件真相容易產生認知偏差[5]。比如,“成都四十九中”學生墜亡案、胡鑫宇失蹤案等,部分受眾聲討警方的輿論最終在官方通報“排除刑事案件”之后回歸理性。輿情是一定程度上積極和消極輿論的結合,這既與其高敏感度和高關注度有關,又與敵對勢力蓄意炒作和受眾天然的認同偏差有關[6]。由于涉警輿情旨在表達對警務活動的印象與評價,當產生輿情的客觀事件演化發展時,受眾的主觀價值取向也會出現偏差,從而容易發生周期性變動,且直觀地表現為案件真假難辨。通常情況下,網絡涉警輿情反轉的過程也是案件真相逐漸被還原的過程,輿情的周期波動預示著它的最終走向———消退平息或再次復燃。

(五)初次回應積極性較高,但處置效度較弱

1.公安機關輿情處置回應率連年攀升,注重“時度效”的統一

總體來看,公安機關輿情回應率呈現逐年升高的趨勢,注重時間、程度和效果的統一。2023年法治網輿情中心數據顯示,在輿情出現時,有74.3%的公安機關能夠抓住黃金時段,主動披露案件調查情況及審理進度等,相較于去年提升了7.9%,這表明公安機關信息公開與輿情引導的積極性不斷提升,有處理結果的輿情事件數量也迅速增加[7]。同時,公安機關延長了輿情反饋時間,不再過度或只追求迅速作出反應,更強調“時度效”三者的均衡。從應對途徑來看,當前信息網絡發展新形勢下,公安機關更熱衷于借助“兩微”平臺回應輿論關切,借助媒體回應的輿情事件數量大幅降低,通過官網和新聞發布會回應的輿情事件數量小幅上升。由此可見,公安機關應對涉警輿情更重視運用“內力”,從而更好地把握對輿情導向的主動性。

2.首次回應輿情平息率較低,公眾滿意度尚有較大提升空間

公安機關首次回應后輿情事件就平息的可能性較低,因其缺少跟進處置工作而容易引發追問事件,涉警輿情總體滿意度不高。2023年法治網輿情中心數據顯示,39.6%的輿情事件后續都有跟進處理,而從滿意度來看,初次回應效果不佳。在僅有一次處理的輿情事件中,首次回應后輿論滿意度測評為“比較滿意”的占比約29%;而在有后續處理的輿情評價中,各類滿意程度占比與平均分差別并不大,有后續跟進處理的“特別滿意”和“特別不滿意”比率一降一升。這說明部分公安機關當前輿情引導與應對能力效度不夠高,其輿情處置水平和人民群眾的預期滿意度相比仍有較大提升空間。

三、網絡涉警輿情熱點的引導優化策略

“公安機關要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,將依法治網作為全面依法治國和網絡強國建設的重要內容。”[8]在信息化時代,公安機關要實現快速處置網絡涉警輿情、搶占輿論制高點,就必須積極引導正面輿情、減少負面輿情,從源頭進行治理。網絡涉警輿情應對的實質就是對公眾情感的安撫,對此,基于網絡涉警輿情的總體特征,本文從以下五個方面探討公安機關引導和處置網絡涉警輿情的針對性、可操作性和實效性應對策略。

(一)增強輿情危機意識,深化輿情工作思維

面對新形勢下紛繁的網絡涉警輿情熱點,公安機關要增強輿情危機意識,形成順應網絡時代的輿情工作思維,提升輿情思想引領效果。首先,積極順應數字化發展需求,既要高度重視輿情處置工作,客觀理性地進行輿情研判分析,又要引導網民理性發聲,拓寬公眾參與治理國家事務(包括涉警事件)的渠道,不斷增強風險意識,提高網絡管理能力,提升自身公信力和形象[9]。其次,有效提升涉警輿情主動預警能力和輿情依法處置能力,同時突破信息傳遞的碎片化、滯后性,摒棄“水來土掩”的事后處置模式,始終保持高度的危機意識和警覺性,建立常態化涉警輿情預警機制[10]。最后,將“積極警務”理念運用到輿情治理工作中,主動介入,牢牢把握輿情主動權和網絡話語權。

(二)完善輿情監測和預警機制,強化處置的針對性和全面性

新時代,涉警輿情處置工作面臨新挑戰,傳統應對模式已難以適應當前環境。對此,公安機關要不斷完善網絡輿情監測和預警機制,借助專業措施和數字化技術推動輿情溯源和動態追蹤,掌握輿情發展動向。同時,建立健全閉環輿情處置機制,做到從預警發現到處置善后的全環節覆蓋,準確掌握公眾情緒,精準回應輿論關切,以穩定、有效、及時的信息供給穩定社會情緒,審時度勢跟進處置和反饋,以實際工作促使輿情降溫。

此外,公安民警要增強信息研判能力,認真評估各方輿論聲音,全面了解公眾思想動態和利益訴求,及時采取相應的防控舉措,比如回應質疑、通報辟謠、提級解釋等,以排查化解風險、固本清源,預防輿情危機突然爆發。

(三)推動輿情專業化隊伍建設,提升輿情處置效果

首先,應強化專業輿情工作隊伍建設,培養更多專門型、標準化人才。通過加強公安民警的教育培訓,提升其輿情應對處理能力并形成專業化處置團隊,是公安機關有效防范和及時化解網絡輿情危機的重要途徑之一。輿情工作者應積極參加思想政治素質、業務素質和專業技術等方面的培訓,提高輿情研判、引導和處置能力,以確保扎實完成輿情應對工作。各級公安部門應通過召開輿情(新聞)發布會、發布警情通報等形式,鍛煉輿情工作者處理各類信息的能力,并提高其專業化水平。

其次,應重視輿情處置法治化,推動公安執法規范化建設。公安機關應制定引導輿情處置的標準化程序,不斷完善、細化與輿情處置相適應的培訓制度和考核方案,將培訓課時、課程選擇等指標納入輿情工作者的階段性教育培訓體系中。同時,針對輿情應對提供情景模擬與實戰演練,將其處置效果納入績效考核與晉升標準中,促使輿情工作者主動學習輿情知識并不斷提升自身媒介素養和輿情處置能力,從而提高公安隊伍輿情應對的整體活力與積極性,為輿情處置提供堅實、專業的制度基礎。此外,還要重視現代化信息技術的運用,這是適應新時代發展的必然要求,也是提高各級公安機關輿情處置能力和水平的有效途徑。

(四)增強輿情引導同盟力量,共同維護執法公信力

公安機關要強化部門聯動,恰當利用輿情引導的同盟力量和積極效應,協作處理輿情。和諧的警民、警媒關系是由警方、媒體、人民群眾三要素共同構建的。隨著自媒體與網絡媒介日益多樣化,部分公安機關在輿情應對方面存在的觀念不適時、方法不適當和機制不適應等問題日益凸顯。因此,要不斷強化與主流媒體的交流合作,積極借助官方媒體公布權威信息,深入公眾、平息浪潮。當公眾輿情導向產生偏差時,應尋求意見領袖發聲進行針對性干預,爭取網絡話語權,使謠言、質疑無機可乘;同時,充分發揮新媒體平臺的信息傳播優勢與特征,以警民、警媒和諧共生為出發點,促進交流互動的健康、良性循環。

然而,媒體傳播也是一把“雙刃劍”。公安機關不僅要善于發掘并合理運用媒體的信息傳遞和助推作用,建立健全相關公安媒體準入制度,從源頭疏解負面輿情,還要重視自身的“政務新媒體”建設,依法運用“網絡用語”,有效轉變傳統的輿論應對形象,為進一步化解和處理輿情危機預備時間,為樹立正面積極且親民的公安形象打下群眾基礎。此外,還要進一步推動民警與公眾進行常態化互動,從制度和行動上滿足人民日益增長的精神利益訴求,將“網絡問政”作為切入點,解答民之所疑,回應民之所需,構建和諧的警民關系。

(五)健全長效問責機制,確保輿情處置經得起檢驗

首先,要建立健全輿情監督長效問責機制。對公安機關而言,在已經發生的輿情事件中,歪曲事實或不負責任言論的出現容易給執法辦案產生較大影響。對此,公安機關在依法依規處置涉警輿情的同時,也要不斷完善監督問責機制,這不僅有助于更好地處理涉警輿情,與人民群眾建立起和平、對等的合作關系,也有助于從源頭上處置或追責相關違規言行或傳播涉警不實消息的行為。

其次,公安機關的提級聯合處置、常態化整改作用也不容小覷。一些負面輿情存在部分人員為規避責任追究而謊報、瞞報真實信息的情況,而提請上級或檢察院介入后能夠很大程度減少此類現象的發生。因此,公安機關要積極落實輿情全流程監督責任,促進輿情處置提級化、聯合化,從而更好地規范公安民警在輿論處置方面的言行,為輿情平息定調。此外,在執法監督過程中要保持一定的緊張感,做到明確自身職責,維護公民權益并及時回應群眾訴求。

四、結 語

規范、正確的涉警輿情引導與處置是促進公安工作,尤其是促進警民關系和諧的一劑“強心劑”。近年來,隨著信息技術的發展,網絡媒介的發聲渠道更加多樣化,網民的維權意識也更加強烈,涉警輿情愈發復雜多變。公安機關亟待進一步做好輿情工作,提升輿論認可度和滿意度。對此,本文立足于輿情源頭、形式、內容和效度等方面,具體分析了2017—2022年網絡涉警輿情的總體特征,并從意識形態、體制機制、隊伍建設和監督問責等角度提出應對策略,為公安機關建立涉警網絡輿情處置統一戰線、提高輿情應對能力奠定了理論基石,有利于維護公安隊伍形象、強化輿論引導、營造良好網絡環境、促進社會和諧發展。

參考文獻:

[1] 張洋.開啟網絡強國戰略新征程———黨的十八大以來我國網絡安全和信息化工作綜述[N].人民日報,2018-11-04(04).

[2] 李小波.涉警輿情結構及其演化機理分析[J].公安學研究,2020,3(6):46-66+122-123.

[3] 彭曉月.數讀2022年度政法網絡輿情特征[EB/OL].法治網輿情中心,2023-03-30.

[4] 歐陽梓華,周學農,鐘廣慧.論公安機關網絡輿情應對能力的提升[J].中國公共安全(學術版),2012,29(4):81-85.

[5] 張斌.淺析當下媒介傳播過程中的輿論“反轉”———以慶安槍擊事件為例[J].東南傳播,2015,134(10):87-89.

[6] 王若臖.涉警輿情研究概論[M].天津:天津社會科學院出版社,2015(14):14-16.

[7] 周薇鈺.框架理論視角下涉警網絡輿情的規制路徑探究[J].法制博覽,2020,808(20):198-199.

[8] 新華社.國新辦發布《新時代的中國網絡法治建設》白皮書[N].人民公安報,2023-03-17(04)

[9] ArunachalamR,SarkarS.TheNewEyeofGovernment:CitizenSentimentAnalysisinSocialMedia[C].SixthInternationalJointConferenceonNatural LanguageProcessing,2013:23.

[10] 李虹軒.疫情防控中涉警輿情引導的路徑選擇[J].公安教育,2021,315(4):34-36.

[責任編輯:李婷]