高中歷史單元教學的主旨淬煉與邏輯建構

馬公啟

摘 要:當前高中歷史教學中,存在忽視必修課程注重歷史發展大勢的特點、忽略必修課程與選擇性必修課程之間的遞進與拓展、輕視教材編寫邏輯而熱衷標新立異等現象。對此,需要教師在教學中立足課程標準,聚焦其核心要求;立足單元教材,聚焦其核心內容;立足歷史進程,聚焦其階段特征。在此基礎上,準確淬煉單元教學主旨,科學建構教學邏輯,變多種資源為詮釋核心的素材,使歷史演繹、教學路程、學習體驗在主旨下形散神聚、順暢流淌。

關鍵詞:單元教學 主旨淬煉 邏輯建構

新課程背景下,高中歷史單元教學注重結構的系統性與完整性,凸顯“大歷史、大系統、大界面、大洞見、大思維”[1]。然而,在教學中卻常見歷史講解“只見樹木不見森林”、忽視必修課程注重歷史發展大勢的特點、忽略必修與選擇性必修課程之間的遞進與拓展、輕視教材邏輯熱衷標新立異等現象。這些現象導致歷史的大脈絡被切割、大場景被肢解、大意境被遮蔽。究其原因,主要是“缺乏對課程標準和教科書中所蘊含的核心思想和關鍵知識的研究,造成了內容七零八落,邏輯分崩離析,過程各行其是”。[2]筆者以為,解決上述問題應立足課程標準、教材以及歷史進程,準確淬煉單元主旨,科學建構教學邏輯。本文以“20世紀下半葉世界的新變化”單元為例加以闡釋,敬請指正。

一、單元教學的主旨淬煉

單元教學必須建立在對單元內容主旨的淬煉基礎上,并在其統攝下高屋建瓴地建構知識系統,否則便會陷入千溝萬壑、支離破碎的知識堆砌狀態。[2]抓住主旨和靈魂,教學內容的選擇就有了核心,教學體系的建構也就有了邏輯。[3]單元主旨的淬煉需要做到三個聚焦。

(一)聚焦課程標準的核心要求

“20世紀下半葉世界的新變化”主要講述第二次世界大戰結束后至20世紀90年代的世界面貌。課標要求指出:“通過了解第二次世界大戰后資本主義、社會主義與第三世界國家的變化,認識其發展中的成就與問題;通過了解冷戰時期的典型事件,認識冷戰的基本特征,理解冷戰的發生、發展與世界格局變化之間的相互影響。”[4]從中得出三個學習要點:一是二戰后資本主義、社會主義與第三世界國家發展中的成就與問題;二是冷戰的基本特征;三是冷戰與世界格局變化之間的相互影響。三個要點之間并非簡單的并列關系,而有其內在的邏輯關聯。

該單元教學應聚焦“理解冷戰的發生、發展與世界格局變化之間的相互影響”這一核心要求,深刻理解冷戰與世界格局變化之間的因果關系,并將“世界格局變化”作為單元整體的核心概念,引導學生領悟“世界格局變化”的內涵,即國際格局的演變,資本主義的新變化、社會主義與第三世界的變化等及它們對世界格局的影響。

(二)聚焦教材文本的核心內容

單元主旨可以從教科書中的單元導語、課時和子目標題、學習聚焦等欄目入手淬煉,或提綱挈領、或畫龍點睛,從而聚焦文本的核心內容,直達主旨。

該單元導語與課程標準要求形成呼應,概述了單元的核心內容,明晰了“冷戰”與“世界的深刻變化”之間的因果邏輯,呈現出20世紀下半葉世界歷史以和平與發展為主要特點的發展大脈絡:這一時期不論是資本主義國家,還是社會主義國家和新興的發展中國家,都聚焦在“發展”的道路上;國際局勢的演變,不論是冷戰以及冷戰下的兩極格局,還是兩極格局下多極化力量的孕育與發展,都聚焦于“和平”的國際大環境中。這恰是教學需要聚焦的核心內容,也是主旨所在。

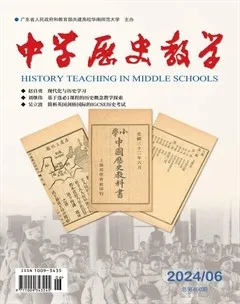

統攬、挖掘、透視本單元的課題,便可得出“新變化”是20世紀下半葉世界歷史發展的主要特點,認識不同國家或政治力量“新變化”的異同,理解“新變化”的本質與內涵,從中分析出歷史發展的規律和趨勢。也可通過整合教材中“學習聚焦”的欄目內容提煉單課教學主旨(見圖1)。

通過上圖,整合“學習聚焦”內容,不僅加深了學生對20世紀下半葉世界的新變化中“社會主義國家變化”的理解,更體現了大單元視角下的單課主旨。

(三)聚焦歷史進程的階段特征

單元教學須應從歷史的長時段去梳理、審視、聚焦歷史進程的階段性特征,從而得到更為清晰的認識。縱覽20世紀初到21世紀這一歷史的長時段。20世紀發生的兩次世界大戰及其建立的國際秩序,對20世紀的戰爭與和平產生了深刻影響。20世紀上半葉,世界歷史呈現以戰爭與革命為主要特點的發展大脈絡。二戰后國際形勢的重要特點之一是持續了近半個世紀的冷戰。戰后的世界盡管有局部戰爭和國際熱點沖突,但是在整體上處于一種長期的和平狀態。在這種狀態下,科學技術出現新突破,世界經濟高速發展。人類生活發生巨大變化,國際格局也發生了巨大變化。與20世紀前半期的歷史發展相比,“新變化”是20世紀后半期歷史發展的重要特點。冷戰結束,兩極格局瓦解,多極化趨勢加強。當前,世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。[5]

如此梳理,便清晰認識到,世界歷史發展經歷了從20世紀上半葉“戰爭與革命”的時代進入到下半葉“和平與發展”的重要階段,并走向21世紀,和平、發展、合作、共贏成為時代潮流。如此聚焦,便準確把握20世紀下半葉世界歷史進程中“和平與發展”的階段特征,繼而將該單元主旨淬煉如下:

20世紀40年代中后期至80年代末90年代初,國際形勢發展的主要態勢是持續了近半個世紀的冷戰。與此同時,整個世界發生了深刻變化。一方面,資本主義國家調整經濟運行機制、科學技術的新發展,社會矛盾緩和;社會主義從一國擴展到多國,成為推動世界歷史發展的偉大力量,在社會主義建設過程中,經歷了快速發展與艱難曲折的改革;取得獨立后的新興發展中國家,不斷發展壯大,在國際事務中發揮著越來越重要的作用。另一方面,冷戰背景下形成的兩極格局中孕育著多極化的發展趨勢,并在兩極格局瓦解后繼續發展。這一時期,和平與發展逐漸成為世界歷史發展的主題。

二、單元教學的邏輯建構

單元教學建構是一個系統工程,需要目標的指向、主旨的引領,更需要一個個邏輯點的支撐。這些邏輯點主要有時空邏輯、因果邏輯及宏觀邏輯等。

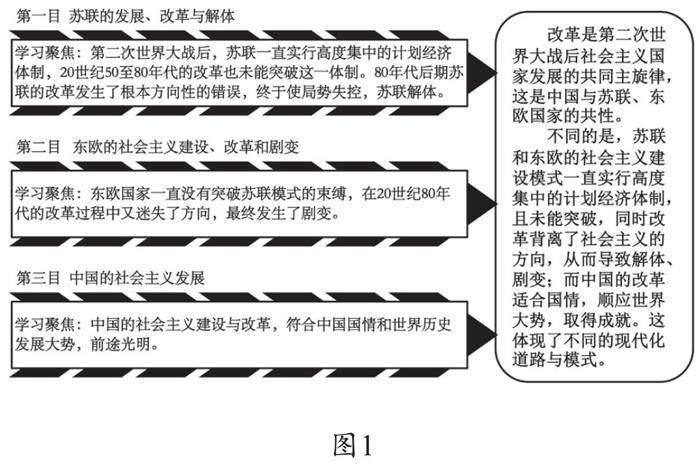

先說時空邏輯。從該單元編排來看,歷史的時空邏輯并不明顯,四課內容分別從不同類型(性質)的國家進行敘述它們的發展變化。它們既并行發展,又存在時空交集,學生很容易產生混亂。這是本單元教學的一個難點。為此,構圖如下(見圖2)。

圖2,以冷戰背景下國際格局的演變為主要時序軸線,分為三個歷史階段,將資本主義國家、社會主義國家和新興發展中國家的變化過程中的歷史事件分別置于相應的歷史階段下。這樣,既可以從縱向認識世界整體和國家個體的變化歷程,又能橫向比較同一時期不同國家發展程度的差異,實現了對這一時期歷史發展相對客觀的理解。

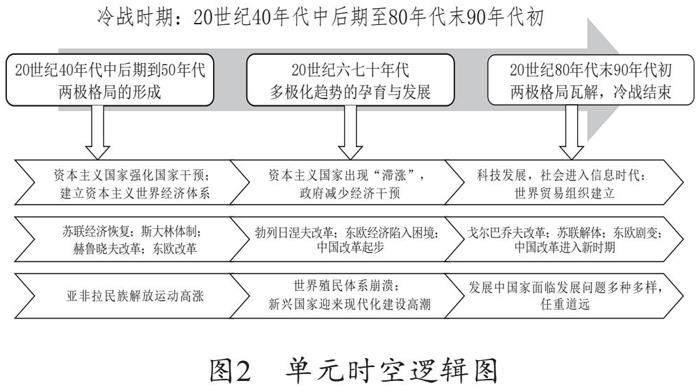

再說因果邏輯。歷史進程中的因果關系,是一種序列耦合,即與時間流動方向一致的各事實間的正向制約關系,也就是說,前一歷史事實(件)系統中的一種或幾種輸出同時又是后一歷史事實(件)系統的輸入,并引起后者的某些變化,從而成為一種前因與后果的關系。[6]比如,根據當前學界“用比較長的歷史鏡頭,比較冷靜的回看冷戰”的研究,以及對20 世紀下半葉世界歷史大鏡像的學術概括:“這場冷戰持續了40多年,成為二戰后近半個世紀中國際關系的主旋律”,[7]可以通過下圖進行解釋(見圖3)。

上圖,形象地建構了20世紀下半葉的世界新變化過程中的因果關系,既反映了冷戰對世界新變化的影響,又揭示了各種變化之間存在交集、相互影響的因果關系。一方面有助于學生從整體上把握這一時期世界歷史發展變化的來源和走向,另一方面加深學生對歷史進程中歷史現象的內在因果邏輯的理解,從而形成對歷史全面、正確的解釋。

最后說宏觀邏輯。單元教學注重“大洞見、大思維”,這主要是指從宏觀的視野構建單元內容邏輯體系,將具體歷史事件置于世界歷史進程中,并將它們之間縱橫錯雜的關系進行勾連,清晰呈現歷史發展邏輯的肌理與脈絡,從而可預見歷史發展走向(見圖4)。

該圖從單元視角聚焦“冷戰”,并以此為主題引領,通過國際格局、資本主義國家、社會主義與新興獨立的發展中國家的變化四條線索,呈階段性構建它們發展變化過程中之間的邏輯關系,從宏觀上提煉并呈現世界和平與發展的時代主題,預見世界多極化發展不可阻擋的歷史趨勢,體現了單元教學大歷史的界面、大思維的邏輯。

單元教學注重大歷史的脈絡清晰,核心在于主旨的淬煉;注重大系統的結構完整,關鍵在于主旨引領下的邏輯建構。只有在正確的核心主旨下把握歷史內涵,單元教學方可彰顯其靈魂與意蘊,也只有在合理的邏輯下疏通歷史脈絡,單元教學才能實現境脈相融,形散神聚,滑潤流暢,通向歷史教育的深處。

【注釋】

[1]李惠軍:《歷史新課程單元教學探微與實踐(一)——融通·適切·意義:從一般教學論理念到歷史學科教學方略》,《歷史教學(上半月)》2021年第10期,第18頁。

[2]李惠軍:《歷史新課程單元教學探微與實踐(三)——主旨與路徑:內容主旨的淬煉與整體推進策略》,《歷史教學(上半月)》2021年第12期,第9頁。

[3]徐藍、朱漢國:《普通高中歷史課程標準解讀(2017 年版 2020 年修訂)》,北京:高等教育出版社,2022年,第181頁。

[4]《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020 年,第 17 頁。

[5]《中外歷史綱要(下)》,北京:人民教育出版社,2022年,第134頁。

[6]張家哲:《托波爾斯基的歷史學方法論》,《社會科學》1991年第11 期,第68頁。

[7]《普通高中教師教學用書 歷史必修中外歷史綱要(下)》,北京:人民教育出版社,2022年,第263頁。

[8]李惠軍:《歷史新課程單元教學探微與實踐(十三)——在世界格局新變化中聚焦“冷戰與國際格局的演變”》,《歷史教學(上半月)》2022年第10期,第26頁。