從區(qū)域的視角看整體,從整體的視角看區(qū)域

黃凌

摘 要:近年來,區(qū)域史研究蓬勃發(fā)展,史學研究的新視角新方法也在不斷涌現(xiàn),這為我們的中學歷史教學提供了更廣闊和更豐富的視野。從一道高考試題入手,深入挖掘出其背后隱藏的知識、方法與價值,再通過區(qū)域與整體的雙向互動、知識與方法的融會貫通、歷史與現(xiàn)實的交匯共情,探索在中學歷史教學中區(qū)域歷史資源開發(fā)與利用的新路徑。

關鍵詞:高考 區(qū)域 整體 歷史教學

中國一直有研究區(qū)域史的傳統(tǒng),不僅有地方史志,也有以行政或地理區(qū)劃為單位的通史或?qū)J贰=?0年來,區(qū)域史研究蓬勃發(fā)展,以徽州、江南、華南、華北、西藏等為代表的區(qū)域史研究不斷深入,這既得益于區(qū)域研究的新史料的發(fā)掘發(fā)現(xiàn)和整理利用,也離不開史學研究新視角新方法諸如由自上而下到自下而上、由政治軍事到社會文化、由王朝國家到區(qū)域社會、由以漢民族為中心到中華民族多元一體等研究路徑的推陳出新。[1]但“眼光向下”并不意味著將區(qū)域與國家區(qū)分開來,而是通過“關注基層社會與國家的互動關系”,找到“重新和深入認識傳統(tǒng)中國的一個突破口——而且是過去被忽略的一個突破口”,[2]進而推動整體史研究的發(fā)展,意即從“眼光向下”再“自下而上”。對于中學歷史教學而言,無論是教學研究還是課堂實踐,上述研究路徑下的成果都相對欠缺。本文從一道高考試題入手,探索在中學歷史教學中區(qū)域歷史資源開發(fā)與利用的新路徑,以求教于方家。

一、命題意圖與情境創(chuàng)設分析

為了便于閱讀,將試題呈現(xiàn)如下。

材料 中華文明在五千多年不間斷發(fā)展的歷史進程中,融匯各地域文化的涓涓細流,內(nèi)涵不斷豐富,影響逐漸擴大,形成“六合同風,九州共貫”的氣象。

選擇一個地域,結合所學中國古代史知識,以具體史實闡述該地域?qū)τ谥腥A文明發(fā)展的貢獻。(要求:選擇的地域與史實須相互吻合,表述清晰,觀點正確。)

(一)命題意圖闡釋

必備知識。本題材料簡明扼要地介紹了中華文明在五千年歷史發(fā)展進程中與地域文化之間的關系。考查的必備知識涵蓋了中國古代政治、經(jīng)濟、思想文化諸多方面,旨在強調(diào)在大一統(tǒng)多民族國家發(fā)展歷程中,各地域文化對中華文明的發(fā)展做出的貢獻。

關鍵能力。本題設問要求學生結合某個具體地域,闡述其對中華文明發(fā)展的貢獻,旨在考查考生運用理解與辨識、概括與提煉等獲取和解讀信息的能力,以及將各地域文化與中華文明的關系置于中華文明五千多年這一特定的時空框架下,運用唯物史觀的基本原理,對區(qū)域與整體關系進行理性分析和正確闡釋的能力。

學科素養(yǎng)。試題將時空觀念、史料實證、歷史解釋、家國情懷等歷史學科核心素養(yǎng)有機融合,旨在引導學生由愛家、愛鄉(xiāng)到愛國,自覺成為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承者、傳播者。[3]

(二)情境創(chuàng)設分析

從情境創(chuàng)設來看,該題材料摘編自習近平總書記在全國民族團結進步表彰大會上的講話,[4]材料中的典故“六合同風,九州共貫”源自《漢書·王吉傳》中的“春秋所以大一統(tǒng)者,六合同風,九州共貫也”,大意是:《春秋》所推崇的大一統(tǒng),是全國各地風俗教化相同,九州方圓政令貫通劃一。

試題要求學生以某一地域作為作答的切入點,既要談及該地域中華文明形成或傳入的過程,也要談及該地域?qū)χ腥A文明的內(nèi)涵進一步擴大的貢獻。選擇的地域可以是省、市、縣等行政區(qū)劃,亦可是“江南”“西域”“東北”“黃河流域”等文化地理單元。

中華文明的組成,既包括定居于黃河、長江流域的較早以農(nóng)耕為主要生活來源的華夏文明,也包括若干以游牧為主要生活來源的少數(shù)民族文明;既有位于南方的吳越文化、西南的巴蜀文化,亦有北方的燕趙文化、西北的三秦文化等地域文化,呈現(xiàn)出“多元一體”的特征。[5]試題以各地域文化與中華文明發(fā)展之間的關系構建學術情境,意在引導學生在分析問題、解決問題的過程中能夠運用正確的價值取向、思想方法與觀念,對區(qū)域與整體的關系進行理性分析和正確闡釋。

二、試題特色與備考策略舉例

(一)區(qū)域與整體的雙向互動

試題引導學生從熟悉的區(qū)域入手,思考該區(qū)域與中華文明整體發(fā)展之間的互動關系。但是本題不僅僅是考查區(qū)域史,而是以區(qū)域史為切入點,考查中華文明整體歷史的發(fā)展情況。換而言之,就是從區(qū)域的視角看整體,然后再從整體的視角來審視區(qū)域。從理論層面看,區(qū)域史可以突出地方視角,但區(qū)域史不是地方史,也不是國家史的地方版本,應注意避免視野地方化、問題重復化現(xiàn)象,要觀照國家與地方,重視大歷史。[6]

比如,在部編版教材中,江南地區(qū)在中國歷史乃至世界歷史發(fā)展中的作用開始被重視。[7]在復習備考中,首先我們要關注“江南”區(qū)域內(nèi)部各要素之間的關系,即把握社會現(xiàn)象與歷史本質(zhì)的關系。比如,明清時期,“江南”經(jīng)濟發(fā)展沖擊了傳統(tǒng)觀念,市民階層壯大并構建起新的價值系統(tǒng),士大夫價值取向轉變等。對這些現(xiàn)象的分析,我們既要關注明清時期“江南”社會經(jīng)濟發(fā)展的表象,也要透過社會現(xiàn)象認識其背后的歷史本質(zhì)。

其次,要關注“江南”區(qū)域與其他區(qū)域的關系,即理解同質(zhì)之釋與異質(zhì)之美。比如,明清時期,區(qū)域經(jīng)濟的差異與互補、經(jīng)濟重心的南移、長途販運貿(mào)易、會館、生活習俗的差異與交流等是常見的命題取向。對這些現(xiàn)象的分析,既要注重不同區(qū)域之間歷史現(xiàn)象的聯(lián)系和比較,也要注重比較分析作答的思考角度,即“類比同質(zhì)考解釋,異質(zhì)差異考探究”。

最后,還要關注“江南”區(qū)域之于全國的關系,即區(qū)域與整體的互聯(lián)與互補。比如,明清時期,江南是全國性統(tǒng)一市場的重要組成部分,大運河繼續(xù)發(fā)揮南糧北運的重要功能;江南經(jīng)濟發(fā)展影響國家基層治理政策的調(diào)整;江南文化興盛,科舉取士中占優(yōu)勢地位與科舉取士政策的調(diào)整等。此角度的情境素材廣泛,角度靈活,我們可以從國家觀、文化觀以及歷史與現(xiàn)實結合的角度進行拓展。

(二)知識與方法的融會貫通

於以傳老師說,“如果說拓展鄉(xiāng)土歷史的目標內(nèi)涵,是為了使學生由知曉而理解,由理解而熱愛,由熱愛而形成保護傳承之心的公民人格意識,那么,貫通史學思想方法則將這種知曉和理解賦予了講證據(jù)、重邏輯等史學特有的理性。”[8]因此,在復習備考中,我們可以選擇一些既能代表區(qū)域歷史發(fā)展,又能反映整體歷史發(fā)展的典型材料,拓展區(qū)域歷史的目標內(nèi)涵,培養(yǎng)學生對區(qū)域特色文化的保護傳承之心,在這個過程中滲透“史學方法的運用和貫通”。

例1 (原創(chuàng)試題)秦始皇徙民嶺南,讓其“與百粵雜處”。趙佗建立南越國后,實行“和集百越”,提倡漢越通婚。漢武帝平南越國后,進一步推行郡縣制,將中原罪人遷徙嶺南,“使雜居其間”。秦漢時期的這些措施( C )

A.為經(jīng)濟重心的南移奠定基礎

B.推動嶺南納入漢朝行政版圖

C.有利于漢越經(jīng)濟文化的融合

D.開啟了漢人南遷的歷史進程

從該題的試題情境看,不管是秦始皇的徙民嶺南、南越國的漢越通婚,還是漢武帝在嶺南推行郡縣制度與遷徙中原罪人,都是統(tǒng)治者對嶺南地區(qū)加強管理和開發(fā)的統(tǒng)治措施。這些措施推動了漢人與越人的雜居互動,客觀上也推動了漢越之間的經(jīng)濟文化融合。

在解答此題的過程中,我們可以結合趙佗在嶺南的治理措施進一步追問:趙佗對嶺南地區(qū)的治理還產(chǎn)生了什么影響,我們應該怎么評價他?然后進一步引導:趙佗的貢獻不僅僅在于他在嶺南地區(qū)的文治武功,更在于他對中華民族文化的傳承和開拓。比如他推行“和集百越”的政策,促進了越漢兩族人民的交往和民族間的融合;他積極推廣中原文化,為中華文化在嶺南地區(qū)的傳承和發(fā)展做出了重要貢獻;他還修建了大量的水利工程,使得嶺南地區(qū)成為富庶之地。當然,作為一名杰出的政治家,我們既要看到趙佗對嶺南社會發(fā)展作出的積極貢獻,同時也要指出他在治理地方時存在一定的局限性。比如,在呂后臨朝執(zhí)政時期,他曾經(jīng)一度稱帝,這客觀上不利于中央集權和國家的統(tǒng)一;為了鞏固南越政權,他在嶺南擁兵自重,擅自征發(fā)沉重的賦稅徭役,影響了社會經(jīng)濟發(fā)展等。

(三)歷史與現(xiàn)實的交匯共情

新課標指出“學習和探究歷史應具有價值關懷,要充滿人文情懷并關注現(xiàn)實問題”[9]在這一課程理念指導下,課堂教學需要從現(xiàn)實出發(fā),在課堂教學中尋求歷史知識與現(xiàn)實問題的契合點;需要從身邊的歷史遺跡和材料中去發(fā)掘符合時代性價值取向的歷史課程資源,使其與學生的生活聯(lián)系起來。

下面以“茶船古道——流動千年的文化紐帶”為例進行分析。

例2 自明末清初開始,原產(chǎn)于廣西西江流域的六堡茶(黑茶)通過茶船古道外銷,深刻影響了文化傳播。

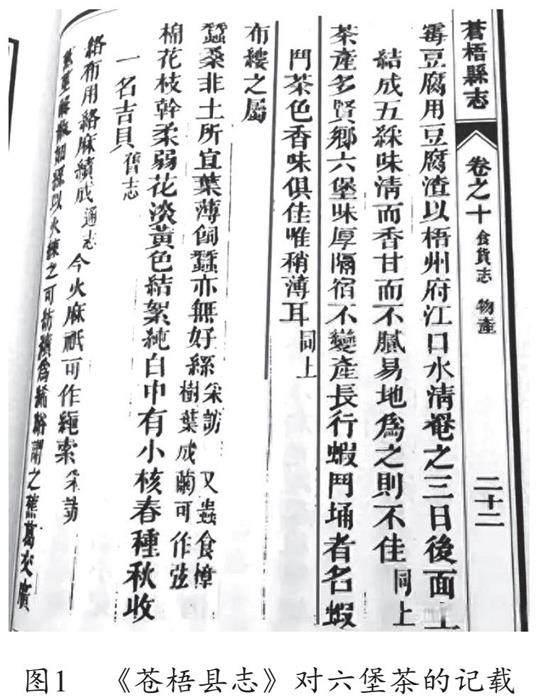

材料一

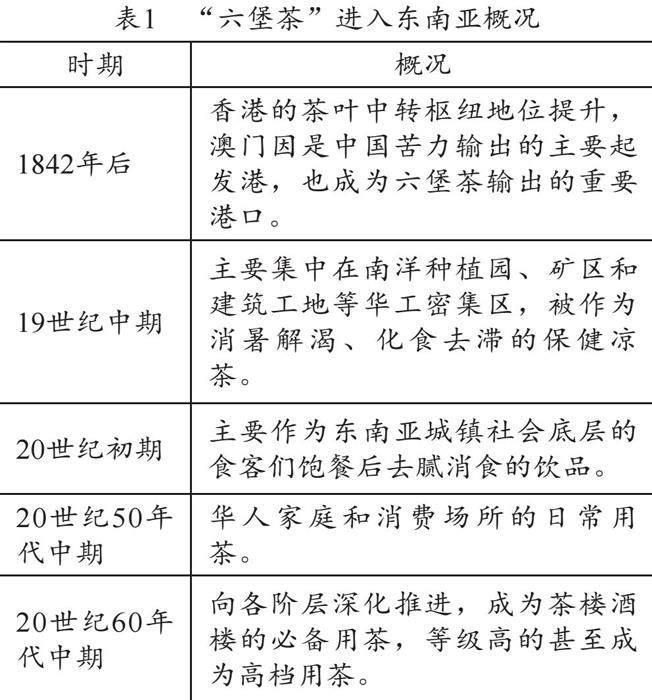

材料二

——摘編自楊麥《茶船古道的歷史成因、發(fā)展及其影響》

結合以上材料,筆者提出了兩個層次的探究問題。

探究問題一:簡要說明上述不同類型材料對研究“六堡茶”發(fā)展史的價值。

探究問題二:申報世界文化線路遺產(chǎn)的標準之一是“能為已消逝的文明或文化傳統(tǒng)提供獨特的或至少是特殊的見證”。結合以上材料分析茶船古道這一文化線路具有哪些符合此項要求的條件。

茶船古道不僅僅是“六堡茶”的海上商貿(mào)之路,也是文化交流的重要通道,嶺南文化、客家文化、粵港澳文化與南洋文化在此交匯,加深了不同區(qū)域之間的交流與溝通;茶船古道承載了獨特的中華文明,是海上絲綢之路的重要證據(jù);茶船古道是以“六堡茶”文化為標志之一的中華文化傳播到世界各地的重要通道,彰顯了中國對世界的巨大貢獻。

以上,我們從一道高考試題出發(fā),一步步地深入挖掘出其背后隱藏的知識、方法與價值,通過區(qū)域與整體的雙向互動、知識與方法的融會貫通、歷史與現(xiàn)實的交匯共情,我們看到區(qū)域歷史背后所投射的正是國家與社會的影響因子。另外,對于學生而言,某一區(qū)域的歷史相較于課本更為鮮活生動,甚至有一些就取材于其身邊熟悉的資源,因此也更樂于接受,我們也不妨讓學生參與到區(qū)域歷史資源的尋找與開發(fā)中,這不僅有利于提升學生鑒別、分析和解釋史料的能力,還能讓學生親身感受到民族文化的厚重與傳承,家國情懷的培養(yǎng)也就水到渠成了。

【注釋】

[1]沈志富:《專家學者探討以區(qū)域史深化整體史研究》,《光明日報》2023年10月09日。

[2]趙世瑜:《小歷史與大歷史——區(qū)域社會史的理念、方法與實踐》,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2006年,第 32 頁。

[3]教育部教育考試院:《高考試題分析(文科綜合》,北京:語文出版社,2023年,第10頁。

[4]習近平:《在全國民族團結進步表彰大會上的講話》,《光明日報》2019年09月28日。

[5]教育部教育考試院:《高考試題分析(2024年版)》,北京:語文出版社,2023年,第217頁。

[6]沈志富:《專家學者探討以區(qū)域史深化整體史研究》,《光明日報》2023年10月09日。

[7]林歡:《2021年廣東高考“歷史情境試題”中的“江南”》,《中學歷史教學》2022年第4期,第64頁。

[8]於以傳:《鄉(xiāng)土歷史教學的新前景》,《歷史教學》2016年第3期,第5頁。

[9]教育部:《普通高中歷史課程標準》(2017年版2020年修訂),北京:人民教育出版社,2020年,第 7頁。

* 本文是深圳市教育科學2023年度規(guī)劃課題“基于深圳地方史資源的高中歷史教學情境創(chuàng)設及實踐研究”(立項編號:zdzz23025)的階段性研究成果。